| Titel: | Neuere Kesselconstructionen. |

| Fundstelle: | Band 272, Jahrgang 1889, S. 401 |

| Download: | XML |

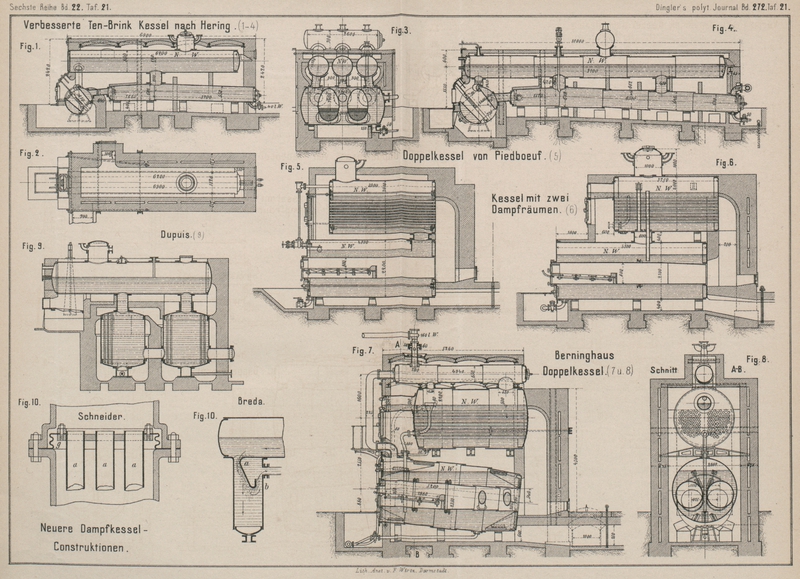

Neuere Kesselconstructionen.

(Fortsetzung des Berichtes S. 354 d.

Bd.)

Mit Abbildungen auf Tafel

21.

Neuere Kesselconstructionen.

In einem sehr beachtenswerthen Vortrage des Ingenieurs A.

Hering, gehalten in der Sitzung des Bayerischen

Bezirksvereines vom 23. März 1888 (Zeitschrift des Vereins deutscher

Ingenieure, Bd. 33 Nr. 3), bespricht der Vortragende die in

Bayern in letzterer Zeit zur Ausführung gelangten

Groſswasserraumkessel.

Bei Besprechung der Tenbrink-Kessel (vgl. auch 1888 267 444) werden einige Fehler gerügt, welche sich bei

Ausführungen dieses Systems mehrfach vorfinden und in der geringen Aufmerksamkeit

auf den Wasserumlauf liegen. So wurde vielfach das Speisewasser dem im letzten Zuge

liegenden Vorwärmer zugeführt, von wo aus es nach dem Oberkessel gedrückt wurde,

während die Tenbrink-Vorlage durch ein oder zwei lose

eingelegte Umlaufrohre ihr Wasser erhielt. Der Fehler dieser Anordnung liegt darin,

daſs einerseits das Wasser träge in den Vorwärmern liegt und nur während des

Speisens in Bewegung kommt, andererseits der ringförmige Raum, welcher zwischen den

eingelegten Umlaufrohren und den Verbindungsstutzen gebildet wird, sich sehr leicht

verengen kann, was Bildung von Dampf blasen und demgemäſs auch Ueberhitzung des

Bleches zur Folge hat. Der Vortragende hat deshalb die in Fig. 1 bis 4 Taf. 21 wiedergegebenen

Anordnungen vorgeschlagen, die sich in Bayern rasch allgemeine Beliebtheit errungen

haben und die gerügten Fehler vermeiden.

In dem verhältniſsmäſsig hohen Preise der Tenbrink-Kessel und in dem Umstände, daſs sich dieselben nicht für jedes

Brennmaterial und nicht

für angestrengten Betrieb eignenWir können nach den günstigen Mittheilungen, welche Herr Lufft, Ingenieur der Eßlinger Maschinenfabrik, in der Sitzung des Württembergischen

Bezirksvereines vom 6. December 1888 vortrug und durch zahlreiche und

sorgfältige Versuche belegte, uns der letzteren Meinung nicht anschlieſsen

und werden demnächst auf diesen Vortrag zurückkommen., glaubt der

Vortragende den Grund zur weiten Verbreitung der Kessel mit schrägem, dem sogen.

Halbtenbrinkroste zu finden. Doch tadelt er auch an diesem Systeme, daſs man die

Kessel wohl als Gegenstromkessel ausführte, jedoch nicht berücksichtigte, daſs bei

dieser Anordnung die Unterkessel nur dann nicht einer

raschen Zerstörung unterliegen, wenn der Kessel sehr angestrengt betrieben wird, so

daſs die Heizgase mit einer verhältniſsmäſsig hohen Temperatur an ihm entlang

streichen, ein Umstand, bei welchem natürlich die wirthschaftliche Leistung des

Kessels sehr herabsinkt. Jetzt ist man dazu übergegangen, diese Kessel mit

Kammereinmauerung zu versehen, so daſs ihnen eine längere Lebensdauer zuzusprechen

ist.

Der Vortragende erörtert dann beiläufig die zweckmäſsigste Gröſse der einzelnen

Kessel bei gröſserem Kraftbedarfe, weist an einem Beispiele die Vortheile gröſserer

Kessel nach und gibt Ausführungen an, nach welchen man sehr wohl den einzelnen

Kesseln bis 220qm Heizfläche geben könne, entgegen

der Ansicht mancher Ingenieure, die 80 bis 100qm

für das nicht zu überschreitende Maſs halten. Die Kosten stellen sich auf diese

Weise bei einem Gesammtbedarfe an Heizfläche von 640qm um 8000 M. geringer.

Die gröſseren Heizflächen der einzelnen Kessel sollen durch richtige Anwendung der

Heizröhren erreicht werden, wobei jedoch die Schwächen des Systems zu vermeiden

sind. Als nicht empfehlenswerth wird die geringe Länge der Heizrohrkessel bezeichnet

und als Mangel das häufige Undichtwerden derselben an den Stirnwänden, sowie die

starke Inanspruchnahme der Feuerplatten angeführt. Beide Nachtheile werden dadurch

zu vermeiden gesucht, daſs unter den Röhrenkessel ein gewöhnlicher Flammrohrkessel

mit Innenfeuerung angebracht wird. Durch diese Anordnung wird nicht nur die erste

untere Platte des Röhrenkessels gegen Stichflammen und somit gegen Aufreiſsen

geschützt, sondern auch das Undichtwerden der Heizröhren in den Stirnwänden

vermieden, da in die Heizröhren nur merklich abgekühlte Heizgase eintreten; denn die

erste und stärkste Hitze wird von den Flammrohren aufgenommen.

Bezüglich der Entwickelung dieser Kesselanordnung macht der Vortragende noch darauf

aufmerksam, daſs bei der älteren Bauart nur der Oberkessel einen Dampfdom besitzt

und der Unterkessel vollständig mit Wasser gefüllt ist, weshalb die im Unterkessel

entwickelten Wasserdämpfe eine ziemlich hohe Wassersäule durchdringen müssen, um zum

Dampfraume zu

gelangen. Die Folge davon ist, daſs sehr nasser Dampf erzeugt wird und in dem

ohnehin schon sehr beschränkten Dampfraume starke Wasserwallungen und Spritzwellen

entstehen. Ein weiterer Nachtheil der älteren Bauart bestand darin, daſs sich im

Oberkessel viel Schlamm und Kesselstein ansammelte. Aus diesen Gründen gab man, wie

Fig. 5,

6 und 7

verdeutlichen, dem Unterkessel einen besonderen Dampfraum. Durch das Ueberlaufrohr,

welches zweckmäſsig einen weiten Trichter erhält, werden alle Unreinigkeiten und

Ausscheidungen in den Unterkessel geleitet, von wo sie leicht entfernt werden

können.

Durch die Schaffung von zwei Dampfräumen wurde indeſs der obere Theil der hinteren

Stirnwand des Unterkessels von Wasser entblöſst (Fig. 5), sie muſste also,

weil die aus den Flammrohren tretenden Heizgase daran vorbeistreichen, gegen

Erglühen geschützt werden. Dies geschieht durch eine Art feuerfesten Gewölbes. Da

jedoch die Haltbarkeit dieses Gewölbes selbst bei der besten Ausführung sehr

fraglich ist, so sind auch thatsächlich bei derartigen Ausführungen die hinteren

Stirnwände wegen schadhaft gewordener Gewölbe entweder gerissen, oder doch stark

undicht geworden. Da Doppelkessel hauptsächlich von zwei der gröſsten Kesselfabriken

Deutschlands, Piedboeuf in Düsseldorf und Berninghaus in Duisburg, ausgeführt werden, so waren

diese bestrebt, den erwähnten Mangel zu beseitigen, was seit etwa 8 Jahren mit

Erfolg erreicht ist.

Bei der Construction von Piedboeuf (Fig. 5 und 6) sind die beiden

Kesselkörper durch einen ziemlich weiten, verschraubbaren Stutzen mit einander

verbunden. Vor dem Stutzen befindet sich im Inneren des Unterkessels eine an dessen

Mantel dampfdicht angenietete Querwand, deren Unterkante einen gewissen Abstand von

dem Scheitel der Flamme hat. Sie trennt den oberen Raum des Unterkessels in einen

gröſseren vorderen und einen kleinen hinteren Theil. In dem ersteren sammelt sich

der Dampf und drückt den Wasserspiegel allmählich herunter, bis er einen Ausweg nach

oben findet. Damit dieser Ausweg nicht durch den Verbindungsstutzen stattfinde, ist

an der vorderen Seite ein Schwimmer angebracht, welcher den Dampf zu geeigneter Zeit

durch das auſsen befindliche Rohr nach oben in den Dampfraum leitet. Bei

nachfolgendem Steigen des Wasserspiegels schlieſst sich das Ventil wieder. Die

hintere Stirnwand ist mithin geschützt und könnte nur noch der Schwimmer als

unangenehme Zugabe dieses Systems angesehen werden.

Bei dem Berninghaus'schen Kessel (Fig. 7 und 8) wird der Schutz der

Hinterwand des Unterkessels durch dessen eigenthümliche Form und Lage erreicht,

indem derselbe nach hinten stark geneigt und auſserdem das hintere Ende stark

conisch geformt ist. Auf diese Weise wird die Hinterwand vollständig vom Wasser

bespült. Die Abführung des im Unterkessel erzeugten Dampfes erfolgt durch ein weites

Verbindungsrohr. Die

Speisung geschieht durch den Oberkessel, und gelangt das Speisewasser durch ein

Ueberlaufrohr in den Unterkessel, der im Uebrigen vom Oberkessel vollständig

getrennt ist, so daſs sich beide frei bewegen können. Die übliche Gröſse der

Doppelkessel schwankt zwischen 120 und 220qm; bei

gröſseren Kesseln wird die Unterbringung der Rostfläche schwierig.

Da bei letzterer Gröſse der Rost in der Regel 1m,98

lang wird, so ist die Bedienung durch den Heizer schwierig. Für solche Fälle kann

der Strupler'sche Kohlenaufschütter empfohlen werden

(1883 248 * 353). Eine Vervollkommnung desselben ist der

Cario'sche Kohlenaufschütter, der sich insbesondere

auch durch geringere Anschaffungskosten empfiehlt. Bei Besprechung der

Kesselausrüstung werden wir hierauf zurückkommen.

G. Dupuis in Aachen vermeidet in seinem D. R. P. Nr.

42175 vom 4. Januar 1887 die Flammröhren mit innerem Drucke, indem er unter den

liegenden Hauptkessel einen oder mehrere stehende Röhrenkessel anbringt (Fig. 9), welche

mit dem Hauptkessel durch je einen Stutzen verbunden sind. Zur Beförderung des

Wasserumlaufes sind die stehenden Unterkessel unter sich mit Stutzen verbunden. Ein

senkrechter Stutzen dient gleichzeitig als Schlammsammler und als Träger der

Kesselconstruction.

Die Leipziger Röhrendampfkesselfabrik Breda und Comp.

gestaltet nach dem Patente Nr. 41850 vom 24. Mai 1887 einen Einsatz ab (Fig. 10 Taf. 21) für

Schlammsammler bei Dampfkesseln so, daſs das Wasser von a aus in einem breiten Strome von geringer Dicke schräg nach unten geführt

wird. Mit scharfer Umbiegung flieſst dann bei b das

Wasser nach oben, während der Schlamm langsam zu Boden sinkt.

Es sei an dieser Stelle noch das Patent von A. Schneider

Nr. 41206 vom 27. Januar 1887 erwähnt, welches bei Röhrenvorwärmern die Verbindung

zwischen Rohrboden und Mantel in der Weise bewirkt, daſs eine freie Ausdehnung der

Röhren a (Fig. 11 Taf. 21)

gestattet ist, indem ein kurzer gewellter Cylinder g

eingeschaltet wird. Bei Vorwärmern, wo ein rascher und bedeutender Wärmewechsel

häufig vorkommt, ist diese Vorrichtung jedenfalls empfehlenswerth.

Tafeln