| Titel: | Neuere Pumpenconstructionen. |

| Fundstelle: | Band 272, Jahrgang 1889, S. 541 |

| Download: | XML |

Neuere Pumpenconstructionen.

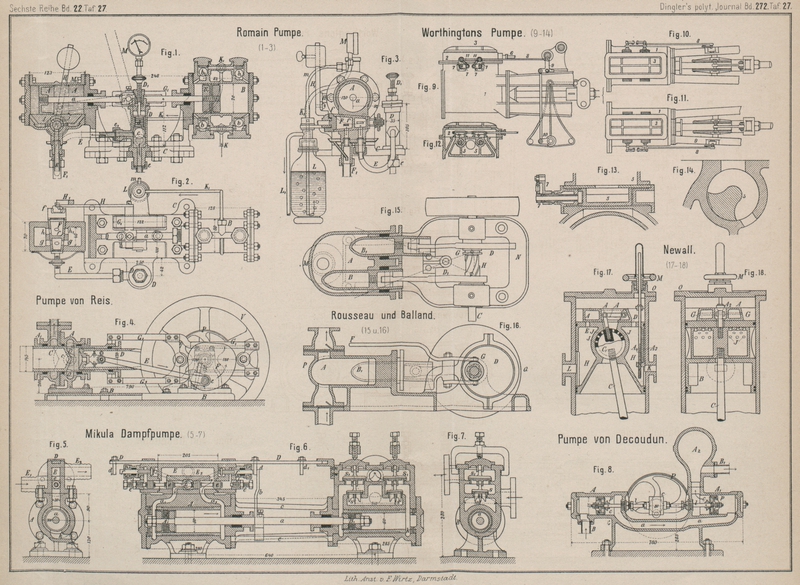

Mit Abbildungen auf Tafel

27.

Neuere Pumpenconstructionen.

Die Bauweise der Pumpen ist so auſserordentlich mannigfach, daſs es kaum möglich

erscheint, neue Anordnungen zu erfinden. Nichtsdestoweniger werden von Zeit zu Zeit

Neuerungen mitgetheilt, welche eigenthümliche, mehr oder weniger geschickte

Verbindung an und für sich bekannter Theile aufweisen und immerhin bemerkenswerth

sind.

Eine Zusammenstellung derartiger Pumpen bietet Armengaud's

Publication industrielle, 1888 10. Lieferung, die wir hier auszüglich

wieder geben.

Die in Fig. 1

bis 3

dargestellte Pumpe von Romain kann an eine

Druckwasserleitung angeschlossen werden und dient dem Zwecke, Bier oder Wein aus dem

Keller in den Abgeberaum zu heben; doch soll die Pumpe auch zum Heben von Wasser im

Allgemeinen Verwendung finden, unter Umständen sogar als Kraftmaschine für die Kleinindustrie Bei der

vorliegenden Anordnung dient der eine der in derselben wagerechten Achse liegenden

Cylinder als Betriebscylinder zur Aufnahme des Druckwassers, der andere als

Luftcompressionscylinder, da die erwähnten Flüssigkeiten, Wein und Bier, wie üblich

und bekannt, durch den Luftdruck gehoben werden. Die ganze Vorrichtung hat das

geringe Gewicht von 25k und bedarf nur eines

Aufstellungsraumes von 600 + 250mm. Die

Einrichtung der Pumpe ist kurz folgende: Der Treibcylinder A und der Luftcompressionscylinder B, deren

entsprechende Kolben durch die Kolbenstange a verbunden

sind, sind auf das gemeinschaftliche Rahmenstück C

geschraubt. In der Mitte des Rahmenstückes ist ein Druckregler D für das Betriebswasser angebracht, bestehend aus

einem Cylinder, in welchem ein durch eine mit der Schraube D1 anstellbare Spiralfeder d auf die Kugel c

einwirkt, welche den durch e erfolgenden Wasserzufluſs

bezieh. die Spannung desselben regelt. Das Wasser tritt dann durch den, nach

gewöhnlicher Weise eingerichteten Vertheilungshahn F

gesteuert, in den Treibcylinder A ein.

Die Wirkungsweise ist aus der, die Einzelheiten wiedergebenden, Fig. 2 und 3 zu ersehen. Der Hahn ist

hohl und durch die Wand f in zwei Theile getheilt. Die

Kanäle g und h dienen zum

Zulassen bezieh. Ablassen des Druckwassers. Die Bewegung des Hahnes wird von der

Stange H und den Stücken G

und G1 bewirkt, welche

mit dem Gegengewichtshebel H1 verbunden sind. Letzterer sitzt lose auf der Achse und wirkt nur, indem

er auf Knaggen i des Hahnes F stöſst. Die festen Knaggen j begrenzen den

Ausschlag des Hebels. In der in Fig. 1 gezeichneten Lage

bewegt sich der Kolben nach links, wie der Pfeil andeutet, im nächsten Augenblicke

schlägt der Hebel H1

nach links über, trifft den Knaggen i und wirft den

Hahn herum, so daſs das Druckwasser links eintritt, während die andere Kammer des

Hahnes nunmehr den Austritt des verbrauchten Druckwassers gestattet. Die

Wirkungsweise des Compressionscylinders B ist ohne

Weiteres verständlich. Um rascheren Schluſs zu erzielen, sind die Ventilkugeln b und b1 mit Federn versehen. Die Luft tritt bei K ein und bei K1 aus. Hier wird dieselbe zur Reinigung durch das

Gefäſs L geleitet und durch das Rohr L1 den Fässern

zugeführt, deren Inhalt in Abgeberaum gepreſst werden soll. Zur steten

Beaufsichtigung des Druckes ist an dem Gefäſse L das

Manometer M angebracht. Zur Aushilfe bei etwa fehlendem

Betriebswasser dient der in Fig. 1 einpunktirte

Handhebel (bei M).

Die Pumpe von Micula, deren Zeichnung dem Praktischen Maschinenconstructeur entnommen ist, wird

ebenfalls durch Druckwasser betrieben und ist der Roux'schen Maschine ähnlich (vgl. S. 584 d. Bd.). Wie aus Fig. 5 bis 7 zu ersehen, ist A der Betriebscylinder, dem das Wasser durch die Kanäle

a1

a2 mittels der

Kolbensteuerung e zugeleitet wird. Die Umsteuerung wird

durch die Ventile f bezieh. die Knaggen d2 und d

der Stange D eingeleitet. Letztere wird von dem auf der

Kolbenstange a befestigten Hebel b in Thätigkeit gesetzt. Die Cylinder sind mit einem

Bronzeeinsatz versehen. Anzahl der Hübe 60 in der Minute, Wasserverbrauch 75l mit 6at,

Leistung 115l auf 30m Höhe, Leistung 78 Proc.

Bei der Decoudun'schen Pumpe (Fig. 8) liegen die

Cylinder einander geradlinig gegenüber und ist die gemeinschaftliche Kolbenstange

durch eine Schleife bewegt. Cylinder und Gestell, letzteres zugleich als Kanal a dienend, sind aus einem Guſsstücke hergestellt. Die

Kolben p und p1 sind mit Ledermanschette gedichtet und mit

Ventilklappe versehen. Die Kolbenstangen sind mit der Schleife C verschraubt, in welcher der zur Bewegung dienende

Kurbelfinger gleitet, dessen Betrieb von der Riemenscheibe P aus erfolgt. Aus der Anordnung ist ersichtlich, daſs der

Wasserdurchfluſs nahezu stetig ist.

Die Reis'sche Pumpe (Fig. 4) arbeitet ohne

Ventile, Schieber o. dgl., und wird die Bewegung des Wassers nur durch den Gang der

Kolben bewirkt, die sich einander nähern, wenn das Wasser hochgedrückt wird, und die

durch ihre Entfernung von einander das Ansaugen des Wassers bewirken. An den mit der

Grundplatte B verschraubten Pumpenkörper A, an dem die Saugeleitung sich befindet, ist der

zweite Pumpenkörper A1,

welcher die Ausströmungsöffnung besitzt, verschraubt, so daſs diese beiden Stücke

ein Ganzes bilden und mittels ihrer Stopfbüchsen dem hohlen Kolben C eine hin und her gehende Bewegung gestatten. Der

Kolben C nimmt den Kolben D in sich auf. Letzterer ist durch eine Zugstange E mit dem Kurbelzapfen e verbunden, von dem

aus die Bewegung, welche von der Riemenscheibe P

ausgeht auf den Kolben D übertragen wird. Von derselben

Achse wird auch die unrunde Scheibe F betrieben, welche

mittels der Rollen f und der Stangen GG1 den Kolben C bewegt. Letzterer ist mit einer Querwand c versehen, welche der Form des Bodens des Kolbens D entspricht, und hat an derselben Bohrungen o, deren Gesammtquerschnitt dem Querschnitte der

Zuleitungsröhren gleich ist. Aus der Beschreibung ist nun die Art und Weise wie der

zwischen C und D

befindliche Raum, vergröſsert und verkleinert wird, leicht zu erkennen. Ebenso ist

die Einstellung der Bohrungen o auf die

Ausströmungsöffnung wohl verständlich. Da die Bewegung des Kolbens C durch die unrunde Scheibe F erfolgt, so hat man die Pausen, welche man der Einstellung der

Ausströmung ertheilen will, vollständig in der Hand.

Die Ansicht unserer Quelle, daſs sich diese Pumpe für Sand haltiges Wasser eignen

soll, können wir in Anbetracht der groſsen Stopfbüchsendichtungen, welche bei dieser

Pumpe zur Anwendung kommen, nicht theilen.

Eine Pumpenconstruction, welche sich einer ungewöhnlich groſsen Verbreitung erfreut,

ist die Worthington'sche.

C. C. Worthington in Troington, New York, hat sich durch

Oesterreichisches Privilegium vom 26. September 1888, dessen Text wir in

Nachstehendem benutzen, eine Neuerung an Duplex-Dampfpumpen schützen lassen.

Die Vertheilung des Dampfes bei seiner Duplex-Dampfpumpe

geschieht mittels eines mit einer Aussparung für den abgehenden Dampf ausgestatteten

Schiebers, der ohne Ueberlappung arbeitet und dessen Bewegung durch den Kreuzkopf

der Nachbarmaschine erfolgt. Diese Maschine hat jedoch an Stelle des gewöhnlich an

jedem Ende vorgeschobenen Dampfkanales für den zutretenden bezieh. abgehenden Dampf,

deren zwei an jedem Cylinderende erhalten, von welchen der eine den Dampf zuführt,

der andere letzteren entweder in die Atmosphäre oder in einen Condensator oder in

einen anderen Cylinder leitet. Von diesen Kanälen sind diejenigen für frischen Dampf

stets in der Nähe der Cylinderdeckel, diejenigen für abgehenden Dampf dagegen in der

Mitte des Cylinders angebracht. Aus der Lage dieser Kanäle geht hervor, daſs die

Bewegung des Kolbens gehemmt wird, nachdem dieser den Abdampfkanal überschritten

hat, indem er sowohl den in dem Dampfkanale zurückgebliebenen als auch den zwischen

der Kolbenfläche und dem Cylinderdeckel vorhandenen Dampf zusammenpreſst. In Folge

dieser Anordnung bedarf man nicht nur weiter Spielräume, sondern auch groſser

Oberflächen, welche unnützer Weise erwärmt werden müssen. Zweck vorliegender

Erfindung ist, Mittel zu schaffen, um ein Zusammenpressen des Abdampfes bei Worthington- oder Duplex-Pumpen zu erzielen, ohne die Lage des Abdampfschiebers zu ändern oder

eine innere Ueberlappung anzubringen, so daſs derselbe genau in derselben Stellung

zum Ablassen des Dampfes sich öffnet, als wenn die Hemmungsschieber nicht vorhanden

wären.

Eine nach einem derartigen Erfindungsgedanken ausgeführte Duplex-Dampfpumpe zeigt die Zeichnung:

Fig.

9, 10 und 11 zeigen Ansicht und Grundriſs und

„

12 bis 14 Einzelstücke.

1 ist der Dampfcylinder, 2

und 3 der Schieberkasten nebst Deckel, 4 sind die beiden Dampfschieber und 5 die Hemmungsschieber, welch letztere den aus den

Enden des betreffenden Cylinders abgehenden Dampf reguliren.

Die Dampfschieber 4 werden in bekannter Weise durch den

Kreuzkopf der Nachbarmaschine mittels der Schieberstangen 6 bethätigt, während die Bewegung der Hemmungsschieber 5 durch die eigene Maschine mit Hilfe von Hebeln 7, Stange 8, Kurbel 9 und Hebel 10 erfolgt.

Die Hemmungsschieber können an der Innenseite der Dampfschieber angebracht und

letztere mit einem Expansionsschieber versehen sein. Der Schlieſsungspunkt der

Hemmungsschieber wird während der Arbeit der Maschine dadurch geändert, daſs man die

Rechts- und Linksgewinde

tragenden Sehrauben 11 der die Bewegung der Schieber

vermittelnden Hebel 7 dreht. Als neu wird beansprucht:

1) Die Benützung von Hemmungsschiebern 3, um den Abdampfkanal vor Beendigung des

Hubes zu schlieſsen, welche Schieber an einem oder mehr Dampfcylindern einer Duplex-Maschine nach Bedarf angebracht sein können,

wesentlich wie beschrieben.

2) Die Combination des von der Nachbarmaschine bethätigten Dampfschiebers mit einem

durch die eigene Maschine getriebenen Hemmungsschieber 5.

3) Die Controlirung des Schlieſspunktes der Hemmungsschieber, um einen Druck

hervorzurufen und so die Oberflächen der Spielräume zu erwärmen, bevor der frische

Dampf wieder eintritt, zu dem Zwecke, die anfängliche Condensation zu

vermindern.

4) Die Benützung von Hemmungsschiebern zu dem Zwecke, die Abdampfungskanäle vor

Beendigung des Hubes und dem Eintritte der Ruhe zu schlieſsen, um das Abkühlen der

betreffenden Kanäle während der Ruhepause zu verhindern, in welcher die kühlende

Einwirkung des Condensators auf die Spielräume und die Dampfkanäle platzgreift.

Ueber die Worthington-Dampfpumpe macht Stahl und Eisen, Nr. 4 April 1889, nachstehende

Mittheilungen.

„In der wichtigsten Klasse der direkt wirkenden Dampfpumpen ohne Schwungrad hat

die Worthington-Pumpe sich zunächst in ihrem

Heimathlande Amerika bereits seit Jahren einen stets gröſser werdenden

Wirkungskreis errungen. Die heutige Construction ist das Ergebniſs einer

Specialarbeit seit dem Jahre 1845.

Die Worthington Pumping Engine Comp., welche zur Zeit

lediglich zur Herstellung dieser Pumpe mehr als 12000 Arbeiter beschäftigt,

führte vor etwa 4 Jahren die Pumpe in England ein, wo sie bald weite Verbreitung

gefunden hat. Neuerdings hat die obengenannte Gesellschaft auch in Deutschland

ein Zweiggeschäft mit dem Sitze in Berlin gegründet. Nach Angaben derselben sind

über 35000 Stück Pumpen im Betriebe; allein für Wasserversorgung in Städten

wurden über 400 Pumpen geliefert, welche auf eine 24stündige Fördermenge von

6800000cbm Wasser eingerichtet

sind.

Herr Geheimrath Reuleaux behauptete im J. 1886 in der

Novembersitzung des Vereins für Eisenbahnkunde,

daſs zu jener Zeit schon 40 Proc. der gesammten Wasserhebung durch die Worthington-Pumpe erfolgte.

Das Wesentliche der Worthington-Pumpe besteht darin,

daſs zwei direkt wirkende Dampfpumpen neben einander gestellt und derartig mit

einander verbunden sind, daſs die eine den Dampfcylinder der anderen regulirt;

jeder arbeitende Kolben öffnet vor Beendigung seines Hubes den Dampfzutritt der

anderen Pumpe, bleibt alsdann stehen und geht erst dann zurück, wenn sein

eigener Schieber durch die andere Pumpmaschine geöffnet ist. – Die

natürliche Folge dieser Anordnung ist die, daſs die Pumpe stoſsfrei und

geräuschlos arbeitet; durch die zeitweise Ruhe ist nämlich den Pumpenventilen

Gelegenheit gegeben, sich allmählich auf ihre Sitzflächen niederzulassen. Ein

weiterer Vorzug dieser eben beschriebenen Anordnung mit gegenseitiger

Bethätigung der Dampfschieber beruht darin, daſs kein todter Punkt vorhanden,

also auch kein Schwungrad erforderlich ist, da einer der beiden Dampfeingänge

stets geöffnet ist; das einfache Schlieſsen bezieh. Oeffnen des Dampfventils

genügt mithin, um die Pumpe auſser oder in Betrieb zu setzen. – Die

Pumpenventile sind entweder Metallventile oder je nach dem Zwecke Gummiventile.

Das Wasser tritt in die untere Kammer ein und geht durch die Saugventile um den

Pumpenkolben herum; durch die Druckventile tritt es dann in die Druckkammer

über. Der von der geförderten Flüssigkeit zurückgelegte Weg ist ein fast

gerader. – Ein weiterer Vortheil der Worthington-Pumpe besteht darin, daſs sie der Gröſse entsprechend mehrere

Saug- und Druckventile hat; falls nun ein Ventil oder mehrere durch Unreinigkeit

auſser Function treten sollte, arbeitet die Pumpe im Verhältnisse der intact

gebliebenen Ventile weiter und kann man daher geringere Leistung durch gröſsere

Tourenzahl ausgleichen. Alle Theile der Worthington-Pumpe sind leicht zugänglich und auswechselbar; sie sind auf

Specialmaschinen nach feststehenden Modellen genau nach Schablone gefertigt und

bezeichnet, derart, daſs jedes Stück nachbezogen, ohne Nacharbeit sofort

eingesetzt werden kann.

Die Worthington-Pumpe bedarf keiner festen

Fundamentirung oder Verankerung und keiner besonderen Montage, da sie nach

strammer Prüfung in der Fabrik fertig zusammengestellt, in einer Kiste verpackt,

zur Lieferung kommt und nach Herstellung der Anschluſsrohre sofort betriebsfähig

ist.

Die Worthington-Pumpe kann je nach Bedürfniſs ohne

Schaden schnell und langsam laufen. Sie leistet somit z.B. als Kesselspeisepumpe

ganz besondere Dienste, da sie mit jeder beliebigen Tourenzahl bis zur

Maximal-Geschwindigkeit arbeitet und mittels des Dampfventils so eingestellt

werden kann, daſs sie dem Kessel nur so viel Wasser, wie er verdampft, ständig

zuführt.

In Folge der Verbreitung der Worthington-Pumpe haben

sich für die verschiedenen Anwendungsgebiete besondere, nach Form und Ausführung

eigenartige Anordnungen – für die kleinsten wie für die gröſsten Leistungen –

herausgebildet, für das tagtägliche Bedürfniſs zur Speisung von Dampfkesseln,

für Reservoire, für Schiffszwecke, für Wasserwerke, für Bergwerksbetrieb

u.s.w.

Bei groſsen Pumpen und hohem Drucke ist zu Gunsten der Dampfersparniſs das

Compound-System mit Vortheil anzuwenden.

Die groſsartigste Anlage mit Worthington-Pumpen ist

erfolgt durch die National Transit Company, welche

aus den Oeldistrikten der Vereinigten Staaten in langen Rohrleitungen von 6,5 und 4 Zoll

Durchmesser das gewonnene Erdöl nach den verschiedensten Richtungen fortdrückt.

Die Pumpen sind solche mit Compound-Anordnung und arbeiten unter folgenden

Verhältnissen: Dampfdruck 5 bis 6at, auf den

Pumpen ruhender Druck 70 bis 100at, welcher je

nach der Kolbengeschwindigkeit wechselt. Die Menge rohen Erdöls, die bis an die

Endstationen gedrückt wird, beträgt voll 15000 bis 28000 Faſs auf 1 Tag, in

Drucklängen von 2080km.“

Eine Pumpe, welche ohne Wechsel der Hubzahl, des Cylinderdurchmessers oder der

Hubgröſse bezüglich ihrer Lieferungsmenge veränderlich gemacht werden kann, ist von

Rousseau und Balland in Revue industrielle, 1889 Nr. 19, angegeben und in Fig. 15 und 16

dargestellt. In dem Guſsstücke A, welches mit einem

Sauge- und Druckventil versehen ist, bewegen sich zwei Taucherkolben BB1

, deren Bewegung von der Achse C aus durch zwei Excenter D und D1, von denen eins fest

auf die Achse gekeilt, das andere um den Gesammtbetrag von 180° verstellbar ist,

bewirkt wird. Der Hebel F greift in einen Stellring G, mittels dessen das schraubenförmige Nebenstück H in der Achsenrichtung verschoben werden kann, so

zwar, daſs dadurch das Excenter nach Bedarf und bis zu 180° verstellt werden

kann.

Die volle Wirkung gleich der Summe der beiden Kolbenräume ist vorhanden, wenn die

Taucherkolben gleichzeitig sich nach derselben Richtung bewegen. Wird nun das

verstellbare Excenter um 180° gedreht, so ist die Wirkung gleich Null, da der eine

Kolben so viel in das Wasser eintaucht, als der andere zurückweicht. Die

Zwischenstellung des Excenters bewirkt die Förderung des Wassers nach Bedarf

innerhalb der angegebenen Grenzen in leicht zu übersehender Weise.

Die Umstellung kann während des Ganges geschehen und auch selbsthätig eingerichtet

werden, indem man den Stellhebel unter den Einfluſs etwa eines Schwimmers, eines

Druckventils oder einer Hubstelle bei den zu treibenden Vorrichtungen stellt. Eine

Reihe von Abänderungen könnte dadurch erzielt werden, daſs man den Durchmesser der

Kolben verschieden wählt. Allerdings müſste auf die Erreichung der Nullgrenze in

diesem Falle verzichtet werden.

Die Pumpe von G. W. Newall in Essex ist einfach wirkend,

und zeichnet sich durch eine eigenthümliche Steuerung aus. Wie aus Fig. 17 und 18 zu ersehen,

befindet sich am Ende c1 der Zugstange C ein des Schmierens halber

mit Löchern versehener Cylinder J, welcher senkrecht

zur Schwingungsebene der Kurbel innerhalb des Kolbens B

schwingt. Eine mit dem Cylinder J verbundene

Gelenkvorrichtung treibt den Schieber A, welcher die

Kanäle D und E öffnet oder

schlieſst. K ist die Dampfeinströmung, L die Ablaſsöffnung. Der Kolben ist mit einem

Regulirungsschieber A3

versehen, welcher durch das Handrad M und die Schraube

A4 stellbar ist.

Bei dem in der Figur dargestellten Stande der Maschine geht der frische Dampf durch Kanal K, den Raum H und Kanal

D über den Kolben, den er nach unten bewegt. Beim

Rückgange, d.h. bei aufsteigender Bewegung, wird die Ausströmung durch EHL erfolgen. Das Englische Patent ist Nr. 6816 vom 2.

Februar 1889.

Tafeln