| Titel: | Die Rösing'sche Bleipumpe. |

| Fundstelle: | Band 272, Jahrgang 1889, S. 582 |

| Download: | XML |

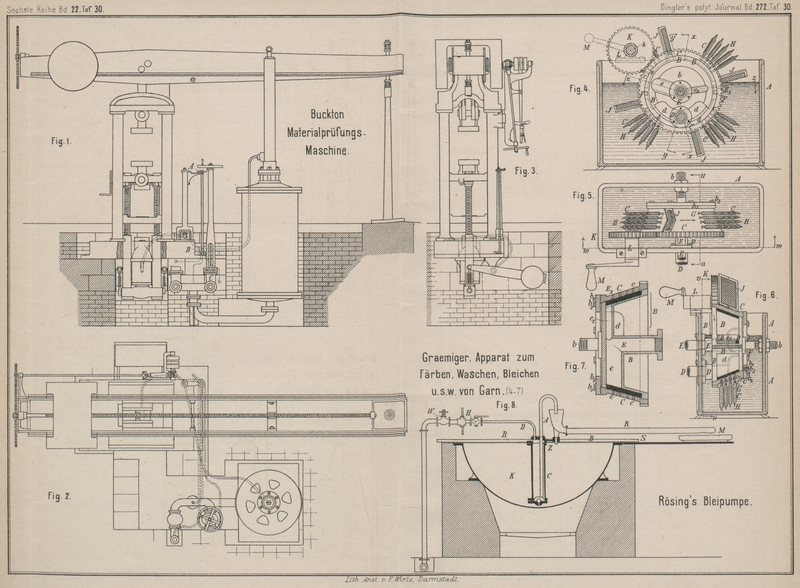

Die Rösing'sche Bleipumpe.

Mit Abbildungen auf Tafel

30.

Die Rösing'sche Bleipumpe.

Die Bleipumpe, welche bestimmt ist, ein mehrere hundert Grad heiſses Metall zu heben,

und deren Handhabung gewöhnlichen Arbeitern anvertraut werden soll, muſs in höchstem

Maſse einfach und den mannigfachsten schädigenden Einflüssen gegenüber möglichst

unempfindlich sein; auſser der hohen Temperatur und den chemischen Einflüssen des

geschmolzenen Bleies und des Wasserdampfes ist sie mechanischen Einflüssen

ausgesetzt, da sie, schwer von Gewicht, in heiſsem Zustande vielfach transportirt

werden muſs. Der Forderung gröſster Einfachheit ist, wie die Abbildung (Fig. 8) lehrt,

genüge gethan, da die Pumpe als beweglichen Theil nur das am Boden des guſseisernen

cylindrischen Stiefels C angebrachte Kugelventil

besitzt. Der Deckel des Cylinders C ist zweimal

durchbrochen, und zwar von einem engen, in den Stiefel nicht hineinragenden

Dampfrohre D und dem weiten, oben umgebogenen

Steigrohre A, welches bis fast zum Boden hinabreicht.

Die Pumpe ähnelt, wie man sieht, einem Montejus.

Ist in einem Entsilberungskessel K das Werkblei

entsilbert, das Zink und Antimon entfernt, das Blei somit zum Ausgieſsen fertig, so

wird die an einem kleinen Laufkrahne hängende Bleipumpe herbeigebracht und in das

Bleibad eingelassen, das Dampfrohr, an welchem sich der Dreiwegehahn H befindet, in zweckentsprechender Weise durch eine Art

Schlauchverschraubung mit der Dampfleitung verbunden und Absperrventil W und Hahn H, welcher

vorher das Pumpeninnere mit der äuſseren Luft verband, für den Dampfdurchgang

geöffnet. Das Blei, welches, nachdem es das Kugelventil V gehoben, sich in der Pumpe so hoch gestellt hatte wie im Kessel, wird

nun durch den Dampfdruck, welcher das Kugelventil in seinen Sitz drückt, gezwungen,

aus dem Steigrohre oben auszutreten; ein untergestelltes, um den Zapfen Z drehbares, oben mit einem Trichter versehenes Ausfluſsrohr R vermittelt die Verbindung mit den im Kreise

aufgestellten Mulden M.

Durch Wiederholung des Vorganges läſst sich ein intermittirender Betrieb erzielen.

Wenn man den Dampf ununterbrochen zutreten läſst, so findet, was im ersten

Augenblicke überrascht, ebenfalls ein ununterbrochener Betrieb statt. Sowie nämlich

durch das Sinken des inneren Bleispiegels die untere Oeffnung des Steigrohres frei

wird und somit der Dampf ungehinderten Austritt in die Luft findet, geht die

Pressung im Inneren der Vorrichtung nahezu auf den atmosphärischen Druck zurück; in

Folge dessen vermag das flüssige Blei das Kugelventil zu heben und in die Pumpe

einzutreten, so lange, bis die Eintrittsöffnung des Steigrohres wieder durch Blei

für den Dampf abgesperrt ist. Dann steigt die Pressung alsbald auf ihre frühere

Höhe, und der Dampf drückt das soeben eingetretene Blei in die Mulden. Dieses Spiel

wiederholt sich so schnell und in so sanfter Weise, daſs das Blei nahezu

ununterbrochen aus dem Steigrohre ausflieſst, lediglich pulsirend, wobei die

Schwankungen im Ausflusse so gering sind, daſs sie in dem Abfluſsrohre R völlig verschwinden.

Bei der sehr hohen Temperatur der zu hebenden Flüssigkeit, welche oft 800° sein

dürfte, ist ein verhältniſsmäſsig günstiger Nutzeffect vorhanden; indem das Blei den

ihm zunächst befindlichen Dampf überhitzt, wird seine eigene Wärme zu seiner Hebung

ausgenutzt. Es genügt deshalb für den regelmäſsigen Betrieb eine Dampfspannung von

0at,5. Man könnte sogar ohne Dampf arbeiten,

nur mit vorsichtig tropfenweise zugeführtem Wasser; aber der Vortheil der

unbedeutenden Dampfersparniſs steht vermuthlich nicht im Verhältnisse zu den

Nachtheilen, welche man eintauschen würde, namentlich bezüglich der Einfachheit der

Vorrichtung und der Gefahr vor Explosionen oder wenigstens starken Stössen.

So einfach der Betrieb nach Vorstehendem erscheint, so hat sich doch gezeigt, daſs

die Bleipumpe sich nur langsam einbürgert. Daſs der Arbeiter mit Widerstreben einen

derartigen Apparat in die Hand nimmt, weil er in ihm einen Concurrenten zu erblicken

glaubt, läſst sich leicht denken. Thatsächlich bereiten auch mancherlei

Kleinigkeiten, so namentlich die richtige Bemessung des Dampfzutrittes,

Schwierigkeiten. In Friedrichshütte, wo die mit jeder neuen Erfindung verbundenen

Hindernisse zu besiegen waren, hat es über Jahr und Tag gedauert, bis der Betrieb

ganz tadellos ging, und ähnlich war es auf belgischen und Harzer Hütten; auf Werken

mit geringerer Production hat man mehrfach die Geduld verloren und die Benutzung

aufgegeben. Richtiger wäre es wohl gewesen, sich mit der Pumpe einen

sachverständigen Arbeiter zu verschreiben.

Später treten die Vorzüge des geänderten Betriebes in das hellste Licht. Vor allem

empfindet der Arbeiter die ihm gewordene Erleichterung auf das lebhafteste. Das

Auskellen des Bleies ist eine mühselige, mit Hitze, Gefahr der Bleivergiftung und

schwerer Verbrennungen verbundene Arbeit. Bei dem Pumpbetriebe hingegen wird der

Kessel mit zwei in der Mitte ausgeschnittenen Blechen BB zugedeckt, so daſs die strahlende Hitze abgehalten wird und jede

Möglichkeit eines Sturzes in den Kessel beseitigt ist. Und was die Erleichterung der

Arbeit anbetrifft, so sei erwähnt, daſs in Friedrichshütte das Gedinge für das

Ausgieſsen des Kaufbleies einschlieſslich des Verwiegens und anderer dazu gehöriger

Nebenarbeiten früher 131,6 Pf. für die Tonne Kaufblei betrug, und daſs es sich

jetzt, nur in Folge der Einführung der Bleipumpe, auf 85 Pf. ermäſsigt hat; hierin

allein liegt bei 15000t Bleigewinnung eine

jährliche Ersparniſs von 7000 M, Der Verdienst des einzelnen Arbeiters hat dabei

nicht gelitten; die Ausgieſser brachten im J. 1884 bis 1885 2 M. 38 Pf., im

folgenden Jahre 2 M. 39 Pf. ins Verdienen, jetzt hingegen 2 M. 47 Pf.

In der Ersparniſs an Arbeitskraft und in der Sicherung der Arbeiter liegt die

Hauptbedeutung der Bleipumpe; ihre Anwendung bringt aber noch andere Vortheile mit

sich, nämlich Zeitersparniſs und in Folge dessen geringeren Kohlenverbrauch und

geringere Beanspruchung der Entsilberungskessel, sowie Verringerung der

Zwischenproducte und folglich Vergröſserung des Ausbringens.

Die Zeitersparniſs wird dadurch veranlaſst, daſs einestheils die Pumpe schneller

arbeitet als der Arbeiter mit der Kelle, anderentheils das Blei vor Beginn des

Auskellens erheblich abgekühlt sein muſs, wodurch Zeit verloren geht. Im Ganzen

gewinnt man für jeden Kessel mindestens 3 Stunden oder im Jahre bei 1700

auszugieſsenden Kesseln rund 5000 Stunden, ein Vortheil, dessen Bedeutung auch in

Bezug auf Brennstoffersparniſs und Schonung der werthvollen Kessel einleuchtend

ist.

Die Verringerung der Zwischenproducte ist durch die geringere Dauer der Arbeit, sowie

namentlich dadurch bedingt, daſs bei dem Auskellen immer eine blanke (sich sofort

wieder oxydirende) Oberfläche des Kesselinhaltes vorhanden sein muſs, weil die Kelle

an der Oberfläche schöpft, wohingegen die Pumpe das Blei am Boden entnimmt und die

in Folge dessen unberührt bleibende Oxydschicht an der Oberfläche das Metall

schützt.

Um das lästige Auskellen des Kaufbleies zu umgehen, hat man vor Erfindung der

Bleipumpe die Kessel treppenförmig angeordnet und das Blei durch ein im Kessel

angebrachtes Loch abgezapft oder mittels eines Hebers herausgehoben. Das Auskellen

wurde dadurch zwar vermieden, aber die Handhabung eines mit glühendem Metalle

gefüllten Hebers ist sehr unangenehm, und die mit Loch versehenen Kessel sind

theurer und weit weniger haltbar als diejenigen von einfacher Gestalt. Der

treppenförmige Aufbau der Kessel ist ebenfalls theurer als die batterieartige

Anordnung in einer Ebene und ist schwieriger zu bedienen, schon weil das Werkblei meist mittels eines

eigenen Aufzuges zum Einschmelzkessel gehoben werden muſs.

Verlängert man bei der Bleipumpe den abwärts gerichteten Schenkel des Steigrohres bis

unter den tiefsten Punkt des Kessels, so erhält man eine Vereinigung von Pumpe und

Heber, wobei die erstere dazu dient, den letzteren auf bequemste Art zu füllen und

in Betrieb zu setzen.

Den geschilderten Vorzügen der Bleipumpe stehen die erforderlichen Aufwendungen und

die Nachtheile des Pumpbetriebes gegenüber. Der Preis einer Pumpe stellt sich auf

350 M.; dazu kommen noch die geringen Kosten für die Abfluſsrinne R, die Bleche BB zum

Bedecken des Kessels, die beiden Stangen SS, welche,

durch Oesen gesteckt, die Pumpe in dem Blei festhalten, sowie die Kosten des

Laufkrahnes, falls ein solcher nicht bereits vorhanden ist. Es ist zweckmäſsig, eine

Pumpe mehr zu haben, als Kessel in einer Schicht zu entleeren sind; danach lassen

sich leicht die für einen bestimmten Betrieb erforderlichen Aufwendungen ermitteln.

Der Dampfverbrauch ist sehr gering; Reparaturen kommen so gut wie gar nicht vor, die

Dauer der Pumpen ist eine sehr groſse und durch einige Verbesserungen, von denen

noch weiter die Rede sein wird, noch wesentlich zu vergröſsern. In Friedrichshütte

sind in fast vier Jahren acht Pumpen angeschafft, wobei einerseits zu

berücksichtigen ist, daſs diese Zahl auch die ersten Constructionsversuche umfaſst,

andererseits aber auch, daſs anfangs wenig gepumpt worden ist.

Ein kleiner Uebelstand liegt darin, daſs sich im Inneren der Pumpe etwas Bleioxyd

ansammelt und das Schlieſsen des Ventiles behindert. Es muſs deshalb nach Leerung

von je zehn Kesseln die Pumpe geöffnet und gereinigt werden. Neuerdings ist ein

vereinfachter Verschluſs angebracht, so daſs nach Lösung einiger Keile das ganze

Innere der Pumpe in wenigen Augenblicken bequem zugänglich ist. Die ganze Arbeit,

von zwei Mann ausgeführt, dauert höchstens anderthalb Stunden. Setzt sich das Oxyd

an den Ventiltheilen fest, so kann es bewirken, daſs Blei und Dampf unten

entweichen; die Veranlassung zu solchem Dampf-Austritte kann aber auch das

Schadhaftwerden der Bodendichtung sein, ein Fehler, welchem leicht abzuhelfen

ist.

Das geringe specifische Gewicht des Eisens im Verhältnisse zu demjenigen des Bleies

bewirkt nicht nur einen starken Auftrieb bei gefüllter Pumpe, dem durch die

Vierkanteisen SS begegnet werden muſs, sondern, was

noch störender ist, es veranlaſst auch ein weniger sicheres Arbeiten des

Kugelventiles. Dieser Uebelstand ist neuerdings dadurch vermindert, daſs statt einer

ganz eisernen eine mit Blei ausgegossene eiserne Hohlkugel verwendet wird.

Wenn das Blei im Kessel mehr und mehr abnimmt, so wird das Spiel der Pumpe weniger

lebhaft, weil der von auſsen auf dem Ventile lastende Bleidruck und das Blei nicht

mehr genügend schnell in die Vorrichtung hineintreibt. Es läſst sich dann die Arbeit

dadurch beschleunigen, daſs man den Dampfzutritt von Hand abwechselnd öffnen und

schlieſsen läſst. Der letzte Rest des Bleies jedoch, etwa 200k, muſs nach dem Herausheben der Pumpe mit der

Kelle ausgeschöpft werden.

Der Dampf für den Betrieb der Pumpe muſs möglichst trocken sein, weil mitgerissenes

Wasser Stöſse veranlassen könnte; es ist deshalb rathsam, den Dampf zunächst einige

Secunden ins Freie abblasen zu lassen, damit das in dem Anschluſsstutzen und

Absperrventile niedergeschlagene Wasser fortgerissen wird. Wenn keine Gelegenheit

vorhanden ist, den Dampf zu überhitzen, was meist durch die Abhitze der

Entsilberungskessel geschehen kann, so ist es zweckmäſsig, ihn durch Drosselung zu

trocknen, im Dampfkessel also einen recht hohen Druck zu halten, was auch in Bezug

auf den Gang der Pumpe zweckmäſsig ist; denn mit wenig, aber stark gespanntem Dampf

arbeitet sie besser, als mit viel, aber schwach gespanntem.

Die Erfahrung hat gelehrt, daſs, je heiſser das Blei ist, desto schneller und ruhiger

der Betrieb geht. Ist die Temperatur sehr niedrig, so kann es sich ereignen, daſs

das Blei in dem anfangs noch kalten Steigrohre einfriert; die Arbeiter lernen jedoch

sehr schnell dieses Vorkommniſs mit Sicherheit vermeiden.

Wenn die Pumpe aus dem Kessel herausgeschoben wird, so bleibt ein Rest von Blei in

ihr zurück; man darf sie deshalb nicht hinlegen oder kippen, da sonst das Blei in

das Dampfrohr laufen und dieses verstopfen würde. Es empfiehlt sich, das Ventil zu

lüften und die Pumpen in einem Ständer aufrecht neben einander zu stellen.

Eine eigenthümliche Erscheinung zeigt sich jedesmal beim Beginne des Pumpens. Wenn

die anfängliche, vor Zutritt des Dampfes eingetretene Bleifüllung entfernt ist und

zum ersten Male der Dampf durch das Steigrohr entweichen will, so findet ein nicht

allzu starker, aber doch bemerkenswerther Stoſs statt. Um diesen und überhaupt

etwaige durch irgend einen Zufall veranlaſste Stöſse auf einfachste Weise

unschädlich zu machen, befindet sich die Austrittsöffnung der Abfluſsrinne R nicht am Ende derselben, sondern, wie aus der

Abbildung ersichtlich, unten kurz vor dem Ende, und dieses ist geschlossen. Dadurch

wird ein kleiner Sicherheitssack geschaffen, welcher verhindert, daſs zu schnell und

plötzlich ausflieſsendes Blei dem das Rohr führenden Arbeiter die Füſse verbrennen

kann.

Nicht ganz aufgeklärt ist die in Friedrichshülte und anderwärts gemachte Beobachtung,

daſs eine neue Pumpe etwas ruckweise arbeitete, was sich aber nach kurzer Zeit des

Betriebes völlig verlor.

Die Leistungsfähigkeit der Pumpe muſs so bemessen sein, daſs die Nebenarbeiten,

namentlich das Abschäumen, zu folgen vermögen, und daſs die Sauberkeit der Arbeit

und das gute Aussehen des Kaufbleies nicht leiden; sie beträgt je nach Dampfdruck und

Bleitemperatur 8000 bis 9500k in der Stunde. Dabei

werden 37 Hübe in der Minute gemacht, deren jeder somit 3,6 bis 4k,3 (316 bis 377cc) fördert.

In Friedrichshütte gestatten die räumlichen Verhältnisse nicht, eine sehr groſse

Anzahl von Mulden um den Kessel herum aufzustellen; es muſs deshalb jedesmal, wenn

die vorhandenen Mulden gefüllt sind, der Dampf abgesperrt werden, worauf man die

Mulden für neue Füllung bereit stellt. Anderwärts, wo ähnliche Verhältnisse

obwalten, fährt man die leeren Mulden auf einem Wagen herbei und schiebt sie, um

neuen Mulden Platz zu machen, bei Seite, sobald sie gefüllt sind.

Unter entsprechender Verstärkung des Dampfdruckes läſst sich, wie der Versuch gezeigt

hat, das Blei auf gröſsere Höhe pumpen; doch liegen genauere Erfahrungen nicht

vor.

Das Gewicht einer Bleipumpe neuester Form beträgt 102k. Die Vorrichtung wird von dem Königl.

Hüttenamte zu Gleiwitz gebaut, welches Gelegenheit hatte, reiche

Erfahrungen zu sammeln, da die Pumpe bereits auf 13 Bleihütten, darunter spanischen,

belgischen und australischen, eingeführt worden bezieh. in der Einführung begriffen

ist. (Nach einem vom Verfasser gütigst übersandten Sonderabdrucke aus der Zeitschrift den Vereins deutscher Ingenieure, Bd. 33 S.

465.)

Tafeln