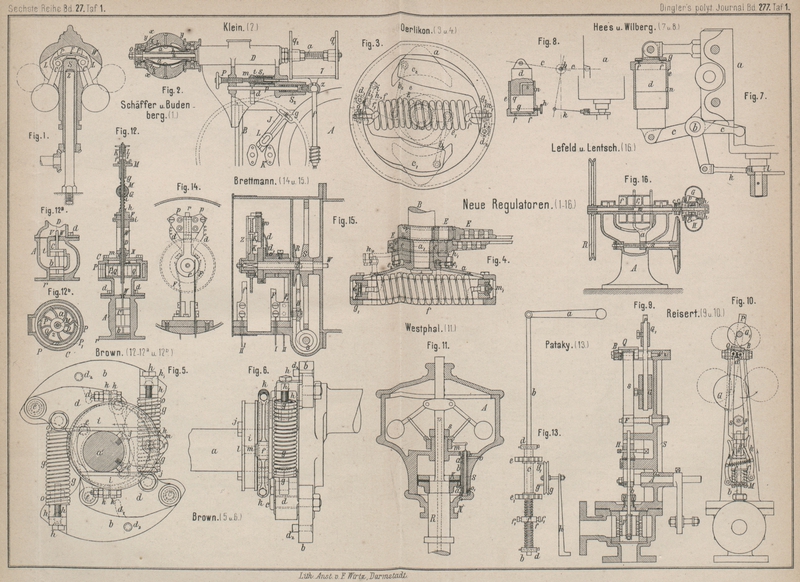

| Titel: | Neue Regulatoren. |

| Fundstelle: | Band 277, Jahrgang 1890, S. 1 |

| Download: | XML |

Neue Regulatoren.

Patentklasse 60. Mit Abbildungen auf Tafel 1.

Neue Regulatoren.

Zur direkten Verstellung eines als Dampfzulaſs dienenden Drehschiebers, welcher im

Regulatorgestelle eingebaut ist, bringen Schäffer und

Budenberg in Manchester nach einer Mittheilung in Industries, 1890 * S. 42, unter dem Namen Exact-Regulator eine Anordnung

in den Handel, bei welcher der Kugelregulator unmittelbar durch einen Hebel an den

Kurbelzapfen des Drehgitterschiebers angeschlossen ist.

Die Anordnung des Regulators selbst ist aus Fig. 1 Taf. 1 erkennbar.

Die Pendeldrehpunkte C liegen in dem Hülsengewichte W, welches auf der hohlen Stange S verschiebbar ist, aber von dieser bei ihrer mittels

Kegelräder bewirkten Umdrehung mitgenommen wird. Die im Boden des Regulatorgehäuses

verschraubte Stange Z dient nur als Führung für den

Regulator bezieh. die hohle Stange S. Die Pendel des

Regulators sind mit Verlängerungen P versehen, mit

welchen sie sich auf den Kopf der Stange S stützen, um

das Gewicht W heben zu können, wenn die Kugeln nach

oben ausschlagen. Zwischen die Nasen L der Hebel ist

eine Ausgleichfeder F eingelegt.

Die früher beschriebene Regulirvorrichtung von E. Klein in

Tilsit (* D. R. P. Nr. 39737 vom 13.

Oktober 1886) hat folgende Abänderung erfahren (* D. R. P. Nr. 50581 vom

2. April 1890).

A und B (Fig. 2) zeigen einen Theil

des hinteren Cylinderdeckels und des Schieberkastens einer liegenden Dampfmaschine

mit der hinteren Stopfbüchse der Expansionsschieberstange bezieh. der

Grundschieberstange K. Auf dem Schieberkasten ist das

Hauptlagerconsol D festgeschraubt. Die Schneckenwelle

f ruht mit ihrem unteren Ende auf einer

Stellschraube mit Körnerspitze. Unterhalb der Nabe des wagerechten Rades r ist die Schneckenwelle f

in einem Kugellager gehalten, welches das Ende des doppelt geführten Lagerbolzens

p bildet, Eine Stellvorrichtung ist mit Pmpd, die Ausrückvorrichtung mit g bezeichnet. Die Riemenscheibe w ist auf die Seite der Kugel herübergebracht, um ein Auflegen und

Abnehmen des Riemens zu ermöglichen, ohne denselben aufzutrennen. Die

Reibungsscheibe q2 ist,

damit sie genau centrisch laufen und nicht schlagen kann, auf einem Kegel der Achse a auf geschliffen und durch eine Mutter festgehalten, während die

Reibungsscheibe q1 auf

dem cylindrischen Ende der Achse a zwischen zwei

Muttern eingeklemmt und dem Durchmesser des wagerechten Rades r entsprechend eingestellt wird. Die ganze Achse a läſst sich nach Abschrauben der an ihrem linken Ende

befindlichen Doppelmuttern behufs Reinigung nach rechts herausziehen, wenn man den

Splint bei dp löst und den Bolzen p nebst der Schneckenwelle f um 90° verdreht.

Die Schwunggewichte k erhalten je zwei flache Federn,

welche gemeinschaftlich mittels einer Schraube mit versenkter Mutter in ihrer Mitte

festgeschraubt werden. Die Tragfeder xa liegt mit ihren Enden auf der Innenseite

der anderen, xb, frei auf und ist somit als ein mit beiden

Enden frei aufliegender, in der Mitte belasteter Balken zu betrachten. Die Feder ist

in gespanntem Zustande in die Höhlung des Kugelsectors hineingebracht und soll der

Centrifugalkraft das Gleichgewicht halten. Die übertragende Feder b wird mit ihren Enden durch die Schrauben nn gehalten, ist in der Ruhe nicht gespannt und

überträgt den Druck bezieh. Zug auf den Kopf o der

inneren Achse a, je nachdem entweder die Spannung der

Feder xa oder

die Centrifugalkraft des Gewichtes k überwiegt.

Damit die Elasticitätsgrenze der Tragfedern xa niemals überschritten werde, wurden die

Gewichte kk bei yy in der

gezeichneten Weise abgesetzt, so daſs sie mit ihren viertelkreisförmigen Vorsprüngen

in die übergreifenden Ränder der Muffe v bezieh. der

Riemenscheibe w einfassen, sobald sie über die ihnen

bestimmte Grenze hinaus sich von der Drehungsachse entfernen wollen. Die Muffe v sowohl als die Riemenscheibe w umschlieſsen mit ihrer quadratischen Oeffnung die Enden der

übertragenden Feder xb,

welche ihrerseits auf dem quadratischen Theile der durchbohrten Welle b aufliegt und mittels genau gebohrter Löcher die

Schafte der Schrauben nn umschlieſst. Die übertragenden

Federn xbxb vermitteln

solchergestalt die bezweckte Verbindung zwischen der Welle b und der inneren Achse a.

Die Schneckenwelle f und mit ihr das Rad r soll in der Richtung der Regulatorachse innerhalb

geringer Grenzen genau und zugleich bequem eingestellt werden können. Ist die

Normalstellung der Schneckenwelle durch die Stellschraube bestimmt, so soll demnach

das Rad r dem Drucke von rechts oder links nachgeben,

sobald der Druck das erforderliche Maſs überschreitet, soll aber dann wieder in die

vorige Stellung zurückkehren. Wenn die bezweckte Regulirung in ihrer schlieſsenden

bezieh. öffnenden Endstellung anlangt, soll das Rad r

auſser Berührung mit den Reibungsscheiben q gebracht

werden, indem dem Lagerbolzen p eine Verschiebung nach

rechts bezieh. links mitgetheilt wird. Behufs genauer Einstellung dient zunächst die

Differentialschraube P. Dieselbe hat zwei

Gewindetheile, deren Gänge dieselbe Richtung (hier rechts), aber verschiedene Steigung haben.

Das gröbere Gewinde hat sein Muttergewinde in der Nabe des Lagerconsols bei P, das feine trägt eine vierkantige Mutter m, welche durch einen Schlüssel d gegen Drehen gehindert wird; der Schlüssel ist mittels eines Splintes

mit dem Lagerbolzen p fest verbunden. Bei einer

Umdrehung der Scheibe P rechts herum bewegt sich die

Mutter m um die Differenz der beiden Gewindeganghöhen

vorwärts, drückt die Spiralfeder S1 um diese Gröſse zusammen, und der Lagerbolzen mit

dem Schlüssel d folgt dieser Bewegung in Folge der

Spannung der Spiralfeder S2. Letztere ist annähernd halb so stark gespannt als die Feder S1 und entspricht dem

Drucke, welcher zwischen den Reibungsscheiben erforderlich ist. Die doppelt so

starke Feder S1 drückt

an ihrer linken Seite mittels des Bundes einer zugleich zum Schütze des Gewindes

dienenden Hülse t gegen den Schlüssel d und die Mutter m

gleichzeitig, nimmt also die Spannung der Feder S2 auf und gibt den Ueberschuſs an die Mutter m ab.

Der Lagerbolzen p trägt entweder einen Metallkopf z mit Kugellagerbohrung oder eine Gabel, welche die

Zapfen einer conisch gebohrten Lagerbüchse aufnimmt, beides, um eine Verdrehung der

Schneckenwelle um ihren Unterstützungspunkt in geringen Grenzen zu ermöglichen.

Das Stellrad J hat an seinem Rande einen Schlitz, in

welchem der Anschlag g verstellbar befestigt wird.

Letzterer stöſst mit seinem Kopfe an das untere Ende des Schlüssels d, sobald der Apparat festgehalten werden soll, und

zwar nach einem nahezu vollen Umgange des Stellrades J

entweder von rechts oder von links. Falls ein geringerer Umdrehungswinkel des

Stellrades J bezweckt wird (z.B. für Rider-Steuerung), so ist an geeigneter Stelle ein

zweiter Anschlagbolzen am Rande des Stellrades J

angeordnet.

Auf einer durch die Stopfbüchsschrauben festgehaltenen, über die

Expansionsschieberstange lose aufgesteckten Hülse dreht sich das durch die Schnecke

bewegte Stellrad J. Auf der Zeichnung ist nur der

Theilkreis und ein Arm angedeutet. Dasselbe hat bei L

einen Schlitz, in welchem ein Mitnehmerbolzen verstellbar befestigt ist. Auf dem

vierkantigen Ende der Expansionsschieberstange ist mittels eines Winkelkeiles ein

Hebel befestigt, welcher mit seinem länglich runden Loche auf dem Mitnehmer hin und

her gleitet und die drehende Bewegung des Stellrades J

auf die Expansionsschieberstange überträgt.

Eine Reihe verschiedenartiger Ausführungen eines Regulators gibt G.

Schmitz-Dumont in Dresden (* D. R. P. Nr. 50385 vom 6. Juli

1889) an.

Die Bewegungsübertragung von der Maschine auf den Schwungkugelregulator, dessen

Kugeln sich in einer astatischen Curve bewegen, geschieht durch eine Schraube und

eine Mutter, von denen die eine mit der Maschine, die andere mit dem Regulator

verbunden ist. Indem die

Mutter entweder unter dem Drucke der Schwerkraft an der Schraube herabzulaufen

trachtet oder unter dem Zug der Centrifugalkraft sich an: der Schraube

hinaufzuschrauben sucht, wird folgendes erreicht:

1) Der Regulator ist in allen Stellungen nur für ein und dieselbe, der astatischen

Curve entsprechende Winkelgeschwindigkeit in Ruhe;

2) eine Aenderung der Stellung der Kugeln kann nicht mehr sprungweise, sondern nur

durch ein Herauf- und Herunterschrauben der Mutter geschehen;

3) die Schwungkugeln mit der Mutter behalten obige bestimmte Winkelgeschwindigkeit

constant bei, so lange sie nicht durch die Enden der Schraube aufgehalten

werden.

Bei einer Verlangsamung des Maschinenganges ersetzt die Schwerkraft durch eine

Abwärtsbewegung der Mutter den Betrag, den die Schwungkugeln an lebendiger Kraft

verloren haben. Bei einer Beschleunigung des Maschinenganges bremst die zu viel

erzeugte Centrifugalkraft der Kugeln durch eine Aufwärtsbewegung der Mutter ihre

eigene Winkelgeschwindigkeit wieder auf die bestimmte constante

Winkelgeschwindigkeit herab. Indem diese Wirkungen zugleich von statten gehen,

kommen die Geschwindigkeitsänderungen der Maschine nur durch ein Auf- und

Abwärtssteigen der Kugeln mit Mutter zum Ausdruck, während die Winkelgeschwindigkeit

beider constant bleibt.

Bei einem Schwungradregulator von D. P. Davis in

Allendale, N. J., Nordamerika (* Englisches Patent Nr. 323 vom 8. Januar 1889), wird

das vom Regulator beeinfluſste Excenter mittels eines Kataraktes festgehalten. Die

Regulirung erfolgt zunächst auf die Steuerung des Kataraktcylinders, wodurch vor

oder hinter den Kolben desselben mehr Flüssigkeit treten und dadurch eine

Verschiebung des Kolbens und somit des Stellexcenters erfolgen kann.

Ein Schwungradregulator der Maschinenfabrik Oerlikon (*

D. R. P. Nr. 47751 vom 6. Mai 1888) ist in Fig. 3 und 4 dargestellt.

Das Gehäuse a mit concentrischer Nabe a1 sitzt auf der

Kurbelwelle B fest; auf der Nabe a1 dreht sich das

Excenterstück e, welches zwei einander

gegenüberstehende Arme mit Zapfen e1 und e2 hat. Die Stangen b1 und b2 verbinden die Zapfen e1 und e2 (also auch das Excenterstück e) mit den Centrifugalhebeln c1 und c2, deren Drehpunkte d1 und d2 im Gehäuse a

befestigte Zapfen sind. Die während der Wellenumdrehung als Centrifugalgewichte

wirkenden Hebel c1 und

c2 fassen die Enden

der zwischen ihnen liegenden Spiralfeder f, und zwar

derart, daſs die Feder und somit auch ihre Wirkung durch das Wellenmittel geht,

womit jedes durch Centrifugalkraft sonst vorhandene Ausbiegen der Feder vermieden

ist. Die Spannung der Feder wird die Hebel c1 und c2 nach innen ziehen, und sie wird nur überwunden

durch Einwirkung der Centrifugalkraft auf diese Gewichtshebel c1 und c2, welche vollständig

symmetrisch angeordnet und gleich schwer sind. Die Enden f1 und f2 der Feder f werden je

von einer Mutter m1

gefaſst. Der Mutterkopf stützt sich auf einen Ring, der mittels Kerben sich gegen

eine am Centrifugalhebel c1 bezieh. c2

befindliche Schneide g1

anlegt.

Im Gegensatze zu anderen Constructionen wirkt hier durch die gemeinsame Zugspannung

der Feder f die Centrifugalkraft des einen Gewichtes

c1 direkt zur

Ausbalancirung der Centrifugalkraft des anderen Gewichtes c2, ohne daſs diese Kraft noch durch

andere Gelenke übertragen würde als durch die leicht beweglichen Schneiden g1 (bei f1) bezieh. g2 (bei f2). In Folge der

Gemeinsamkeit der Wirkung der Feder f auf die Hebel c1 und c2 können auch keine

Differenzen in der Kraftwirkung auf diese Hebel c1 und c2 auftreten, welche Differenzen durch die

Bewegungsgelenke e1 und

e2 und durch das

Excenter e zu übertragen wären.

Durch Drehung des inneren Excenters oder Excenterstückes e in Folge der Centrifugalhebelwirkung wird auch das äuſsere, auf e drehbare Ringstück Ee,

welches das Schieberexcenter bildet, mit dem Arme h0 verschoben. Der Arm h0 ist durch die Stange i1 mit dem festen

Punkte i des Gehäuses a

verbunden und dreht das Ringstück Ee mit der Welle

herum, so daſs es die zur Bewegung eines Expansionsschiebers nöthige Excenterscheibe

bildet. Hierbei entspricht jeder verschiedenen Lage der Centrifugalhebel c1 und c2 eine andere relative

Lage der Excenterscheibe Ee zur Kurbelwelle.

Die Reibung des äuſseren Excenterringes E1 auf der Excenterscheibe Ee oder eine Zug- oder Druckwirkung in der Richtung der Excenterstange hat

keine Rückwirkung auf die Centrifugalgewichte c1 und c2, um sie aus ihrer relativen Lage zu bringen. Die

Excentricitäten des Excenters e und des Ringstückes Ee und der Drehungswinkel von e können so gewählt sein, daſs sie für die veränderliche Bewegung eines

einzelnen Vertheilungsschiebers geeignet sind, oder aber sie können so gewählt

werden, daſs die resultirende veränderliche Bewegung der Excenterstange für einen

Expansionsschieber paſst, der auf dem Rücken eines von einem festen Excenter

bewegten Vertheilungsschiebers hin und her gleitet.

Der Schwungradregulator von A. G. Brovon in Globe Iron

Works, Bolton, England (* D. R. P. Nr. 48859 vom

2. April 1889), ist in Fig. 5 und 6 abgebildet; bei dieser

Ausführung ist besondere Rücksicht darauf genommen, den Regulator einer veränderten

Geschwindigkeit der Maschine anzupassen.

a ist die Trieb welle der Maschine, welche regulirt

werden soll, b eine Scheibe, welche mit der Welle ein

Stück bildet oder auf derselben festgekeilt ist. cc

sind von der Platte b vorstehende Zapfen, die mit den

beiden Schwunggewichten d in Verbindung stehen, die auf

ihrer anderen Seite die Verbindungsglieder ee tragen,

durch welche die Verbindung mit dem Hilfsexcenter f

hergestellt ist. Die Gewichte dd sind an dem einen äuſsersten Ende mit

der einen Seite einer starken Spiralfeder g verbunden,

deren andere Seite verstellbar an einer Schraube befestigt ist, welch letztere durch

eine Lasche h1 geht,

welche einen Vorsprung auf der Fläche der Scheibe b

bildet; die segmentartigen Einschnitte d1 sind dazu bestimmt, den Ausschlag der Hebel d durch Contact mit den Kurbelstiften d2 zu begrenzen.

Unmittelbar vor dem Hilfsexcenter f befindet sich das

Hauptexcenter i so angeordnet, daſs es im Stande ist,

an dem auf der Welle a festsitzenden Führungsschuh j hin und her zu gleiten. Der Excenterbügel k des Hilfsexcenters steht mit der inneren Fläche des

Hauptexcenters i in Verbindung mittels der

Kurbelscheibe lm. Der eine dieser Stifte l ist in das Hauptexcenter eingenietet und der andere

Stift m, der in der angegebenen Weise kurbelartig

abgesetzt ist, ist verbunden mit dem Bügel k des

Hilfsexcenters.

Um den Regulator der verlangten Schnelligkeit anzupassen, wird der Spiralfeder gg dadurch eine entsprechende Spannkraft gegeben, daſs

die Adjustirschrauben hh so angezogen werden, daſs die

Federn der Centrifugalkraft der Schwunggewichte dd das

Gleichgewicht halten, wenn die letzteren die innerste Stellung und ihre normale

Schnelligkeit erreicht haben.

Sobald sich die Schnelligkeit der Umdrehung der Welle a

vermehrt, werden die Schwunggewichte d noch mehr nach

auſsen getrieben und ziehen durch ihre Verbindung mit dem Zapfen e das Hilfsexcenter f

derart, daſs sich letzteres auf der Welle a dreht.

Dadurch wird der Excenterwinkel des Hilfsexcenters verstellt, und der Bügel k des Hilfsexcenters führt in Folge dessen eine

Bewegung in Richtung des Pfeiles aus.

Durch die Verbindung des Excenterbügels k mit dem

Hauptexcenter i mittels des Kurbelstiftes lm wird letzterer bei der beschriebenen Bewegung des

Hilfsexcenters f veranlaſst, eine Bewegung in der

Richtung des Pfeiles auszuführen, indem dasselbe mit seinen Führungen auf dem Schuh

j auf der Welle gleitet. Dadurch wird der um das

Hauptexcenter gelegte Bügel und die starren Verbindungstheile des Bügels mit der

Steuervorrichtung (Muschelschieber u. dgl.) veranlaſst, eine Rückwärtsbewegung

auszuführen. Da ferner die Steuerung eine Rückwärtsbewegung macht, so wird der

Dampfkanal geschlossen und dementsprechend die Geschwindigkeit der Maschine

vermindert.

Nimmt umgekehrt die Umlaufzahl der Welle o unter einer

gewissen Grenze ab, so wird durch die Gewichte d das

Hilfsexcenter f aus der Stellung Fig. 5 noch mehr nach

rechts getrieben, dadurch der Bügel k des Excenters vom

Centrum der Welle a entfernt und wiederum durch die

Verbindung des Bügels k mit dem Hauptexcenter i durch den Kurbelstift lm

letzterer nach auſsen gezogen, und tritt dann gröſsere Dampffüllung und erhöhte

Geschwindigkeit ein.

Die besondere Art, in welcher die Federn gg auf der

einen Seite mit den Schwunggewichten dd und auf der

anderen Seite mit den Stellschrauben hh verbunden sind,

wird durch die mittels der Schrauben verschiebbaren Aufsätze o bewerkstelligt. Diese Aufsätze haben auf ihrer Auſsenseite eine

schraubenförmige Eindrehung, die den inneren Windungen der Schraubenfedern

entspricht, in Bezug auf Durchmesser und Steigung, so daſs, wenn diese Aufsätze auf

beiden Enden in die Schraubenfedern geschraubt werden, eine einfache und sichere

Verbindung hergestellt ist und die Federn nach Erforderniſs verlängert oder verkürzt

werden können. Durch Einschrauben der Aufsätze o in die

beiden Enden der Schraubenfedern gg wird die Stärke

derselben erhöht, wodurch die Möglichkeit gegeben ist, die Spannkraft der Federn auf

das Genaueste einstellen zu können.

Der Regulator von Hees und Wilberg in Magdeburg-Sudenburg (* D. R. P. Nr. 48633 vom 21. December 1888) arbeitet in der Weise, daſs er

die Geschwindigkeit, durch ein Hemmniſs hervorgerufen, durch Verdünnung der Luft in

einem Behälter, dessen Bewegungsmechanismen mittels Hebelwerkes von einem hin und

her gehenden Theile der Maschine gesteuert werden, dadurch regelt, daſs er

periodisch das Regulirventil in oder auſser Thätigkeit setzt.

In Fig. 7 und

8 ist a ein hin und her gehender Theil einer Maschine, der

sich bei jedem Abwärtsgange auf den in b beweglichen

Hebel c setzt, diesen nach unten drückt und dadurch den

Kolben d des Behälters e

nach oben bewegt, was ein Heraustreiben der im Behälter e befindlichen Luft durch die Oeffnungen f im

Gefolge hat. Um ein Herabgehen des Kolbens d zu

ermöglichen, ist im oberen Theile des Behälters eine Schraube h angebracht, deren Gewindegänge von einem nach auſsen

spitz zulaufenden Schlitz unterbrochen sind. Je langsamer die Maschine arbeiten

soll, je mehr muſs die Schraube nach innen zu gedreht und der Schlitz für den

Luftzutritt verkleinert werden; je schneller die Maschine laufen soll, je weiter

muſs die Schraube h herausgedreht und dadurch der

Luftzutritt vergröſsert werden.

Der Kolben, der so schwer ist, daſs er den Hebel c und

k in die Aussparung des Ventils l drückt und somit als Gegengewicht wirkt, kann je

schneller nach unten fallen, je gröſser der Querschnitt des Luftzutrittes in der

Schraube h ist, und je langsamer, je kleiner dieser

Querschnitt ist. Wenn nun das Herabfallen des Kolbens durch die Stellung der

Schraube h für eine bestimmte Tourenzahl eingestellt

ist und der hin und her gehende Theil a durch die

Kraftimpulse im Cylinder eine schnelle Gangart annimmt, so wird a den Hebel c mitnehmen,

bevor der Kolben d so weit heruntergegangen, daſs der

Ansatz m des Hebels k

bereits bei l unter das Ventil gegriffen hat. Das

Ventil wird in dem Falle also von der Steuerung der Maschine nicht gehoben, und die

wirkende Kraft ist so lange dadurch abgeschlossen, bis die Gangart der Maschine wieder so langsam

geworden ist, daſs der Hebel k die Aussparung l erreicht. Damit ein schnelles und sicheres Einrücken

des Hebels k möglich, ist in der Seitenwand des

Behälters e eine Oeffnung n derart angeordnet, daſs kurz vor dem Momente, wo der Ansatz m des Hebels k in die

Aussparung l greift, der Kolben d beim Abwärtsgange die Oeffnung n freilegt.

Es hört dann durch den Zutritt der Luft durch n die

Luftverdünnung im Behälter e auf und das Gewicht des

Kolbens d drückt schnell den Hebel k mit Ansatz m in die

Aussparung l, so daſs das Regulirventil von der

Steuerung wieder mitgenommen werden kann.

Der in Fig. 8

dargestellte Apparat wirkt durch Luftverdichtung. Sobald der Kolben im Behälter nach

oben gezogen wird, tritt durch Ventil g Luft in den

Raum q. Beim Abwärtsgange des Kolbens geht derselbe je

nach der Gröſse des Querschnittes in der Schraube h,

welche den Austritt der Luft vermittelt, in gröſseren oder kleineren Zwischenräumen

durch seine eigene Schwere nach unten. Im Uebrigen functionirt der Apparat wie

eingangs beschrieben.

Die dargestellte Einrichtung dient für einfach wirkende Gasmotoren. Für doppelt

wirkende Maschinen ist die Vorrichtung doppelt auszuführen; für Dampf- und

Heiſsluftmaschinen erleidet der Regulator unwesentliche Abänderungen.

Der Pendelregulator von H. Reisert in Köln (* D. R. P. Nr.

48674 vom 8. Februar 1889) benutzt ein frei schwingendes Pendel durch

dessen direkte Einwirkung auf den Steuermechanismus. Die Regulirung ist bei

Ventilen, Flach- und Rundschiebern anzuwenden. Die Zeichnung (Fig. 9 und 10) stellt eine Anwendung

mit einem bei Flach-Schiebersteuerungen üblichen Expansionsapparate dar.

Auf dem Gehäuse des Schiebers oder Kolbenventiles V

befindet sich, mit dem Deckel desselben fest verbunden, der Ständer S mit Lager a1 für die das Ventil V

betätigende Welle A, welche von der Schieberstange oder

einem anderen Maschinenorgan aus eine oscillirende Bewegung erhält. Diese Bewegung

wird durch zwei an den Enden eines Balanciers M drehbar

gelagerte Knaggenhebel kk, welche sich unter dem

Einflüsse einer Feder f gegen das Querhaupt H der durch Federn f1 abwärts gedrückten Ventilstange b anlegen, abwechselnd übertragen, indem die Nase des

einen oder anderen Hebels kk in bekannter Weise gegen

entsprechende Nasen des Querhauptes H faſst und dieses

mit dem Ventil V bei seiner Aufwärtsbewegung

anhebt.

Am oberen Ende des Ständers S ist ein frei schwingendes

Pendel P in a2 und B aufgehängt,

welches zur Regulirung seiner Schwingungsdauer zwei verstellbare Gewichte GG1 trägt und mit

dessen Achse d ein kurzer Balancier Q verbunden ist, an welchem um Zapfen zz zwei zur Auslösung der Knaggenhebel kk dienende Schienen ss

drehbar aufgehängt sind. Dieselben legen sich durch ihr Eigengewicht gegen eine Gleitrolle F, erhalten daher durch die schwingende Bewegung des

Pendels eine abwechselnde Auf- und Abwärtsbewegung und sind von solcher Länge, daſs

sie mit ihrem keilförmig abgeschrägten freien Ende gegen die Knaggenhebel kk wirken, um dieselben auszulösen und um gleichzeitig

durch dieselben einen neuen Antrieb zu erhalten, welcher, auf das Pendel selbst

übertragen, dieses in regelmäſsiger Schwingung erhält.

Die Entfernung der beiden Zapfen zz von der

Schwingungsachse des Pendels ist so gewählt, daſs die Bewegung der beiden Schienen

ss eine wesentlich langsamere bezieh. geringere als

diejenige der Knaggenhebel kk ist, so daſs also diese

die Schienen ss in ihrer Bewegung überholen und je nach

ihrer gröſseren oder geringeren Geschwindigkeit früher oder später gegen die

Schienen ss treffen und ausgelöst werden, in Folge

dessen auch das Ventil u.s.w. jeweilig früher oder später abschlieſsen bezieh. eine

längere oder kürzere Zeit geöffnet halten. Im Momente der Auslösung ist die Bewegung

der Schienen ss und der Knaggenhebel stets in einer

Richtung.

Ist die Geschwindigkeit der Maschine zu groſs, so hebt sich der betreffende

Knaggenhebel k schneller und wird frühzeitiger durch

die entsprechende Schiene s ausgelöst, so daſs die

Dampffüllung des Cylinders eine geringere und in Folge dessen der Gang der Maschine

ein langsamerer wird.

Nimmt dagegen die Geschwindigkeit der Maschine ab, so verzögert sich in gleichem

Verhältnisse die Geschwindigkeit der Knaggenhebel, welche in Folge dessen später

ausgelöst werden, so daſs die Dampffüllung eine gröſsere wird und die

Geschwindigkeit zunimmt.

Der den Schienen ss ertheilte Antrieb ist innerhalb

gewisser Grenzen ein gleicher und in Folge dessen auf die Schwingungsdauer des

Pendels eine stets gleichbleibende. In besonderen Fällen kann eine Begrenzung des

Ausschlages durch entsprechende Anordnung von Schleppfedern erzielt werden, welche

erst dann in Wirkung treten, wenn der Ausschlag eine gewisse Grenze übersteigt.

Der in Fig. 11

abgebildete Regulator von F. Westphal in Görlitz (* D. R. P. Nr.

51997 vom 10. December 1889) ist zur Regulirung von Schiebermaschinen mit

Meyer- oder Rider-Steuerung bestimmt.

Es ist vielfach versucht worden, die Meyer-Steuerung,

welche unter den Expansionssteuerungen sich als die beste bewährt hat, unmittelbar

vom Regulator zu beeinflussen. Dies Bestreben zeitigte die vielen

Auslösemechanismen, die wohl sinnreich genannt zu werden verdienen, aber dennoch so

zusammengesetzt sind, daſs sie zu manchen Unzuträglichkeiten Veranlassung geben, die

ihrer weiteren Einführung entgegenstehen. Da man mit einer Aenderung der Steuerung

nichts erreichen konnte, wurde nun versucht, den Regulatoren gröſsere Energie zu

verleihen oder auch ihre Bewegung mittelbar auf die Steuerung zu übertragen. Auch

diese Constructionen sind nicht frei von Mängeln und leiden die mittelbaren

Uebertrager namentlich an dem Uebelstande, daſs sie zu langsam reguliren, wenigstens

bei gröſseren Schwankungen im Kraftbedarfe.

Dieser Nachtheil ist bei dem im Folgenden beschriebenen Regulator vermieden. Man kann

die Empfindlichkeit desselben verändern, ohne die übrigen Eigenschaften dadurch zu

beeinflussen. Der Regulator besteht aus einem Hohlkörper A, der im unteren Theile zu einem Cylinder ausgebildet ist; in diesem

letzteren befindet sich ein auf der Regulatorspindel festsitzender Kolben K. Die Cylinderwandung ist so stark ausgeführt, daſs

dieselbe in einer parallel mit der Cylinderachse verlaufenden Bohrung einen

Cylinderschieber aufnehmen kann. Dieser Schieber S

enthält eine axiale Bohrung, in die zwei die Wandung durchbrechende Bohrungen bb1 einmünden;

auſserdem sind noch zwei ringförmige Nuthen ee1 in den Cylinderschieber eingedreht. Dieser

Schieber steht mit dem Muff m zweier oder mehrerer

Centrifugalpendel in Verbindung und wird somit bei schnellerer Rotation der Spindel

R gehoben und beim langsameren Umlauf derselben

gesenkt. Die Bewegung des Muffes m ist nach oben durch

einen Stellring s und nach unten durch den

Cylinderboden begrenzt. Die Spindel R ist bis etwa zur

halben Höhe des Gehäuses A axial durchbohrt, um

Druckluft in den Behälter A hineinleiten zu können.

Bei schnellerem Gange der Maschine hebt sich Muff m und

somit Schieber S, dadurch tritt Bohrung b mit einer in den oberen Cylindertheil führenden

Bohrung a, und Nuth c1 mit der unten in den Cylinder führenden Bohrung

a1 in Verbindung;

es tritt also Druckluft aus dem Behälter A durch

Bohrungen b und a über den

Kolben und hebt dadurch den Behälter, der durch eine in Ringnuth N eingreifende Schelle und Gestänge mit der Steuerung

verbunden ist, und verstellt dieselbe. Die unter dem Kolben befindliche Luft kann

bei dem Aufwärtssteigen des Regulators durch Bohrung a1 Ringnuth e1 und Bohrung o1 ins Freie gelangen. Die

Aufwärtsbewegung des Regulators hört auf, sobald die beiden Cylinderkanäle aa1 von dem Schieber

S wieder verschlossen sind. Es wird also mit

anderen Worten die Stellung des Regulators stets mit der des Muffes m übereinstimmen. Bleibt nämlich die Maschine mit ihrer

Umlaufzahl hinter der normalen Zahl zurück, so wird Muff in sich senken und der

Schieber S den Behälter A

durch Bohrung b1 und

a1 mit dem unter

dem Kolben K befindlichen Cylinderraume in Verbindung

setzen und A abwärts drücken; dem ebenfalls abwärts

wirkenden Eigengewichte des Apparates ist dadurch Rechnung getragen, daſs die

Spindel R unter dem Kolben K entsprechend stärker gehalten ist, wie über demselben. – Die über dem

Kolben befindliche Luft strömt durch Bohrung a,

Ringnuth c und Bohrung o

ins Freie.

Eine andere Ausführungsform des Schiebers erscheint dann geboten, wenn der Behälter

A mit einem Vacuum (z.B. dem Condensator) in Verbindung gesetzt

wird. Es wird dann die atmosphärische Luft die Rolle der Druckluft übernehmen, indem

sie von auſsen über oder unter den Kolben K tritt,

wobei stets die entgegengesetzte Cylinderseite mit dem Vacuum verbunden wird.

Durch ein in die Dampfzuleitung zur Maschine eingefügtes Flügelrad wirkt der

Regulator von J. W. Brown und W. W.

Sutcliffe in New

Orleans (* D. R. P. Nr. 51935 vom 23. November

1889), welcher in Fig. 12 abgebildet

ist.

Das Gehäuse A trägt den ganzen Apparat; dasselbe ist mit

einem Flansch r versehen, mittels dessen das Gehäuse

auf dem Schieberkasten befestigt wird. Dieses Gehäuse besitzt Dampfkanäle von

gewöhnlicher Form und die nöthigen Ventile. Ueber dem oberen Ventil ist in dem

Gehäusedeckel V ein Packungsring W zur Abdichtung der Ventilstange angeordnet. Auf dem

Gehäuse A ist die Zwischenkammer B durch Flanschen und Bolzen d befestigt. Die Kammer B geht an ihrem

oberen Ende in ein Gehäuse C über, welches mit einem

Dampfeinlaſskanal N versehen ist. Innerhalb der

äuſseren Gehäusewand ist in genügender Entfernung eine zweite Wand angeordnet,

wodurch ein Kanal P1

gebildet wird. In der inneren ringförmigen Wandung sind eine Reihe schräg

gerichteter Kanäle P angebracht, von denen einer der

Mündung des Einströmungskanals N gegenüberliegt.

Geschlossen ist das Gehäuse C mit einer Scheibe, welche

auf demselben durch Bolzen festgeschraubt wird und das Gestell W trägt. In der Mitte der Scheibe ist ein mit Gewinde

versehenes Loch angeordnet, in das eine Muffe m

geschraubt wird, die ihrerseits ein die Ventilstange umgebendes Rohr aufnimmt.

Um eine dichte Verbindung am oberen Theile des Gehäuses C zu bilden, wird über die Muffe eine Mutter mit glattem, senkrechtem Loch

für den Durchgang der Ventilstange und des diese umgebenden Rohres geschraubt.

Ein Rohr M umgibt die Ventilstange und geht mit seinem

unteren Ende durch das Gehäuse C und das Flügelrad, in

welchem es mittels eines Schraubenbolzens befestigt ist. Wird jetzt dem Flügelrade

durch den gegen seine Flügel Q stoſsenden Dampf eine

Bewegung ertheilt, so dreht sich das Rohr M mit, und

zwar mit gleicher Geschwindigkeit.

Die Regulatorkugeln G sitzen an Armen, die wiederum mit

ihren Enden an zwei Scheiben befestigt sind. Die untere, F, dieser Scheiben ist durch einen Schraubenbolzen an dem rotirenden Rohr

M in einer beliebigen Stellung befestigt. Oberhalb

der Scheibe F befindet sich auf dem Rohr M ein ringförmiger Ansatz h, welcher auf demselben verschoben werden kann und zur Regulirung der

Schraubenfeder i dient, die um das Rohr M zwischen dem Ansätze h

und der oberen beweglichen Scheibe H angeordnet ist.

Die obere Scheibe H ist an ihrer unteren Seite mit

einem Ansätze g versehen, gegen den das obere Ende der Feder i stöſst, während auf der oberen Seite sich ein

bügelartiges Gestell erhebt, das mit einer senkrechten Hülse J versehen ist, durch welche die Ventilstange geht.

In der Hülse J ist eine Muffe angebracht, die am unteren

Ende einen Ansatz f besitzt, mit welchem sie gegen die

untere Seite des Gestelles stöſst. Die Muffe ist mit einem Muttergewinde versehen

und besitzt auſserdem am oberen Ende ein Auſsengewinde, auf welches die Mutter L geschraubt wird, wodurch, nachdem die das Gestell

tragende Scheibe und die Muffe L auf das Rohr M geschoben ist, die Ventilstange herabgeschraubt

werden kann, um die Ventilkörper auf ihren Sitz zu pressen. Auf das obere Ende des

rotirenden Rohres M ist eine Mutter e geschraubt, welche gleichfalls mit einem Loche für

die durch dieselbe gehende Ventilstange versehen ist. In das obere Ende der

Ventilstange ist ein Gewinde geschnitten, auf welches eine Mutter K geschraubt ist, durch welche die Ventilstange mit den

Ventilkörpern unabhängig von den Regulatorkugeln und dem einströmenden Dampfe

beeinfluſst werden kann, b und C sind die Ventilkörper, die an der Stange D

befestigt sind, l die obere Platte des Gestelles W über dem Gehäuse C.

Die Wirkungsweise des Apparates ist folgende:

Der vom Kessel kommende Dampf tritt durch den Einlaſskanal in den Raum P1 und weiter durch die

Oeffnungen P, wobei er gegen die Flügel Q des Flügelrades Z stöſst

und dieses dreht; gleichzeitig hiermit wird auch das am Flügelrade befestigte Rohr

M gedreht. Der Dampf geht dann weiter durch den

Kanal t, hebt die Ventile und tritt in den

Schieberkasten, wobei die Kraft des Dampfes oder die Gröſse der Einströmung vom

Regulator in der nachstehend beschriebenen Weise regulirt wird.

Nachdem der Schraube die erforderliche Spannung gegeben ist und der Dampf wie vorher

eintritt, werden die Regulatorkugeln durch die Centrifugalkraft von der Mitte

entfernt; dadurch ziehen sie die obere Scheibe H und

den damit verbundenen Bügel herab, welcher mittels des Ansatzes f der Muffe die Ventilstange herabdrückt und die

Ventilkörper auf ihren Sitz preſst, wodurch die Dampfeinströmung zum Schieberkasten

aufgehoben wird.

Ein indirekt wirkender Regulator ist von H. und W. Pataky in

Berlin (* D.

R. P. Nr. 50208 vom 11. Juli 1889) patentirt. Derselbe ist in Fig. 13

dargestellt.

a bezeichnet den vom Centrifugalregulator bewegten

Hebel, b die Stange, welche den Hebel a mit dem Hebel des Drosselventils verbindet, und c eine bewegliche Muffe, die oben und unten mit

Flanschen versehen ist, deren Bewegung durch die Stellringe dd begrenzt wird. Zwei Sternräder ee1 sind an der Muffe c

befestigt. Die Mutter f ist durch Kreuzkopfverbindung

an dem Drosselventilhebel f1 befestigt und schiebt sich auf dem Gewinde des unteren Theiles der Muffe c auf und ab. Eine mit Schnurlauf versehene Scheibe g besitzt auf der einen Seite vorstehende Stifte g1. Diese Scheibe g dreht sich auf einer Spindel, welche an dem

verschiebbaren Ständer h befestigt ist, und wird von

der Schwungradwelle aus angetrieben. Anstatt einer Scheibe g mit einem einzigen Schnurlauf kann ein Stufenkranz in Verwendung

kommen.

Wenn die Maschine mit normaler Schnelligkeit läuft, so bewegen sich die Stifte g1 der Scheibe g zwischen den Sternrädern ee1, ohne dieselben zu berühren; wenn die

Geschwindigkeit sich vermehrt oder vermindert, so wird die Stange b durch den Regulatorhebel a gehoben oder gesenkt und eines oder das andere der beiden Sternräder e kommt in Eingriff mit dem Zapfen g1 der umlaufenden

Scheibe g, wodurch die Muffe c in der einen oder anderen Richtung gedreht wird und die Mutter f sich in Folge dessen hinauf oder herunter schraubt.

Hierdurch wird der Klappenhebel f1 gehoben oder gesenkt und dadurch die

Dampfzuströmung entsprechend geregelt.

Anstatt der Muffe c kann die Stange b drehbar angeordnet werden; in diesem Falle sind die

beiden Sternräder an dieser Stange, deren Ende mit Gewinde versehen ist, befestigt.

Anstatt zwei Sternräder kann auch nur ein solches von entsprechender Höhe angewendet

werden, in welchem Falle die Stifte das Rad oberhalb des Mittelpunktes der Scheibe

g in der einen Richtung und unterhalb dieses

Centrums in der anderen Richtung bewegen.

Um das Ueberschrauben der Gewinde zu verhindern, sind mehrere daumenartige Vorsprünge

an dem Umfange der Zapfenscheibe g sowie am Kreuzkopf

f der Mutter verstellbar angeordnet, so daſs bei

erfolgtem gröſsten Hub des Kreuzkopfes f der Vorsprung

an der Scheibe g in Berührung mit dem Vorsprunge am

Kreuzkopfe kommt, wodurch die Umdrehung der Zapfenscheibe g aufhört und ein Ueberschrauben verhindert wird.

Der von Brettmann in Weiſsenfels (* D. R. P. Nr. 48562 vom 14.

November 1888) angegebene, in Fig. 14 und 15 abgebildete

elektrischmechanische Geschwindigkeitsregler besteht aus einem Stromschalter und aus

der Vorrichtung zum Uebertragen der Wirkung eines elektrischen Stromes auf die

Kraftmaschine. Der Stromschalter hat folgende Einrichtung. Angetrieben durch eine

Schnecke s, welche mit derjenigen Maschine in

Verbindung steht, deren Geschwindigkeit – unmittelbar, wenn es die Kraftmaschine

selbst ist, mittelbar, wenn es eine Arbeitsmaschine – geregelt werden soll, dreht

sich das Schneckenrad S bei vorgeschriebener

Umdrehungszahl der Maschine einmal in der Minute um, also auch der auf der

Schneckenrad welle befestigte Arm w. Durch diese Welle

hindurch geht eine von einem gewöhnlichen Uhrwerke bewegte Welle W, welche sich, sowie der darauf angebrachte Arm Z ebenfalls einmal in der Minute umdreht. Werden die

Arme w und Z einander gegenübergestellt, so

müssen bei richtiger Umdrehungszahl der Maschine beide in dieser Stellung zusammen

umlaufen. Je nachdem jedoch die Maschine schneller oder langsamer., als

vorgeschrieben, läuft, wird eine Verschiebung des Armes w gegen Z nach der einen oder anderen

Richtung eintreten. Die beiden Arme w und Z sitzen, durch Büchsen von Hartgummi isolirt, auf

ihren Wellen und stehen mit einander durch das Röllchen r insofern in Verbindung, als stets eine Berührung beider vorhanden ist.

Stehen beide Arme einander gegenüber, so liegt das Röllchen r auf einem am Arme to angeschraubten Stücke Hartgummi; weicht Z nach rechts oder links ab, so trifft das Röllchen r mit der schrägen Kante eines der gegen w isolirten Metallplättchen pp zusammen. Von den Plättchen pp gehen

isolirte Leitungsdrähte d und d1 nach den über die Schneckenradwelle

isolirt gegen diese gezogenen Messingringen v und v1, an welchen Federn F und

F1 schleifen, die

wiederum mit Leitungsdrähten für elektrischen Strom in Verbindung stehen. An der

Nabe des Armes Z schleift ebenfalls eine Feder (f), die auch mit einem Leitungsdraht verbunden ist.

Von der Breite der zwischen den Plättchen pp liegenden

Hartgummiplatte hängt es ab, wie groſs die Abweichung der Geschwindigkeit der

Maschine von der vorgeschriebenen werden kann, bis die elektrische Leitung

geschlossen wird; man kann diese Abweichung so klein halten, als man will. Der Arm

Z sitzt nicht fest auf der Welle W, sondern wird mittels des Klinkrades k bewegt, was den Zweck hat, daſs, wenn wider Erwarten

sich der Arm Z bedeutend gegen w zu verschieben strebt, das Uhrwerk auſser Verbindung gesetzt wird, indem

durch die schiefe Ebene der Plättchen pp die Klinke k1 ausgehoben wird.

Die Einwirkung auf die Kraftmaschine kann in verschiedener Weise stattfinden. Erstens

kann man auf den Zutritt von Dampf (bei Dampfmaschinen) oder Wasser (bei Turbinen)

u.s.w. wirken. Versieht man z.B. die Drehachse der Drosselklappe einer Dampfmaschine

oder die Schieberstange eines Meyer'schen

Expansionsschiebers oder die Achse eines Drehschiebers mit einem Schraubenrade, das

im Eingriffe steht mit einer von der Dampfmaschine zu treibenden Schnecke, so kann

man mittels Elektricität durch Ein- und Ausrücken einer entsprechenden Kuppelung es

erreichen, daſs die Schnecke nebst Schneckenrad feststeht, wenn die Maschine die

vorgeschriebene Umdrehungszahl hat, und daſs sie rück- oder vorwärts dreht und damit

eine entsprechende Verstellung der Drosselklappe oder der Expansionsvorrichtung

veranlaſst, wenn die Maschine zu rasch oder zu langsam läuft. Man hat nur nöthig,

den Ausrücker für die Kuppelung zwischen zwei Elektromagnete zu legen, durch die er

nach links oder rechts gezogen wird, je nachdem ein Stromkreis durch den

Stromschalter geschlossen wird. Bei unterbrochener Leitung, also bei

ordnungsmäſsigem Gange der Maschine muſs dann der Ausrücker in der Mittelstellung sich befinden, in

welche er nach Unterbrechung des Stromes durch Abreiſsfedern zurückgeführt wird.

Hat man elektrischen Kraftstrom zur Verfügung, wie bei elektrischen

Beleuchtungsanlagen, so kann man die Drehung der Steuerungsschnecke unmittelbar

durch einen kleinen Elektromotor bewirken, so daſs dann der Ausrücker und die

Elektromagnete fortfallen.

Statt auf den Dampfzutritt u.s.w. zu wirken, kann man, wenn nur die Ueberschreitung

einer Höchstgeschwindigkeit zu verhüten ist, zweitens auch eine Bremsung der

Maschine durch elektrischen Strom veranlassen, indem man z.B. bei Locomotiven mit

Luftdruckbremse diese Bremse auf elektrischem Wege in einer der bekannten Weisen mit

Hilfe des Stromschalters auslöst.

Kommt es bei Maschinen, von welchen der Stromschalter bewegt wird, vor, daſs sie bald

vorwärts, bald rückwärts laufen müssen, dann ist es erforderlich, eine Umsteuerung

für den Stromschalter anzubringen, so daſs der Arm w

stets nach derselben Richtung umläuft.

Diese Umsteuerung geschieht durch die Antriebsschnecke s

selbst vermöge des bei der Bewegung in der Richtung der Achse auftretenden Druckes.

Setzt man das Schraubenrad S lose auf die Welle,

dagegen das Kegelrad R fest, und bringt einen Hebel H mit zwei Uebertragungskegelrollen UU so auf dem Zapfen i an,

daſs er durch die auf der Welle verschiebbare Schnecke s (je nach ihrer Drehung) nach links oder nach rechts gedrückt und eine

der Kegelrollen UU zwischen die Kegelflächen von R und S gepreſst wird, so

wird sich R und auch w

immer in derselben Richtung drehen, wie auch S

umläuft.

Um bei Apparaten, bei welchen die Ueberschreitung einer bestimmten Umdrehungszahl

unzulässig ist, nicht allein auf die Regulirung der Dampfmaschine angewiesen zu

sein, wird nach dem Vorschlage von W. Leffeldt und

Lentsch in Schöningen (* D. R. P. Nr. 49113 vom 16. April

1889) das in Fig. 16 dargestellte

Sicherheitsvorgelege eingeschaltet. Dasselbe überträgt die beispielsweise durch

Riemen eingeleitete Kraft nur so lange, bis eine vorher bestimmte und eingestellte

Umdrehungsgeschwindigkeit erreicht ist, stellt bei Ueberschreitung derselben die

Ausrückgabel selbsthätig auf die Losscheibe und veranlaſst auf diese Weise einen

Stillstand des Vorgeleges und des durch dasselbe angetriebenen Apparates.

Das Sicherheitsvorgelege besteht aus einem Guſskörper A,

welcher auf einer Befestigungsplatte mit säulenartiger Fortsetzung die beiden

Lagerarme mit der Welle w trägt. Auf letzterer ist die

Festscheibe f zur Einleitung der Kraft, die Losscheibe

f1, sowie die zur

Ableitung der Kraft hier als Schnurscheibe gedachte Scheibe R angebracht. Zum Aus- und Einrücken von Hand ist in dem Guſskörper eine

Schraubenspindel s drehbar, aber nicht verschieblich

gelagert, welche je nach Drehung des mit ihr fest verbundenen Rades r in der einen oder anderen Richtung die mit Muttergewinde

versehene und in dem Guſskörper entsprechend geführte Ausrückgabel nach rechts oder

links verstellt.

Auf dem zweiten, fliegenden Schenkel der Welle w ist ein

Centrifugalpendelpaar pp1 angebracht, welches mit den Hebeln hh1 gegen die Hülse H

wirkt, sobald sich die Welle dreht. Dem durch Centrifugalkraft hervorgerufenen

Drucke wirkt eine Feder b entgegen, welche einerseits

an der Hülse H, andererseits an dem durch Gewinde

verstellbaren Stellringe cc1 anliegt. Je nach Stärke der Feder oder deren Ausspannung kann der

Widerstand und damit auch die erreichbare höchste Umlaufzahl regulirt werden. Die

Hülse H, deren Drehung durch einen Stift d, der sich gegen eine Fläche der Welle w legt, gesichert, ist in ihrer Fortsetzung zu einem

Mitnehmerrade r1

ausgebildet und greift, wenn die Centrifugalkraft entsprechend gewachsen, an das der

Aus- und Einrückung von Hand dienende Rad r an.

Hierdurch wird dasselbe veranlaſst, an der Drehung theilzunehmen, und schiebt sich

so bei passender Wahl von Gewinde und Umdrehungsrichtung die Ausrückgabel a mit dem darin befindlichen Riemen auf die Losscheibe

f1. Der

Centrifugalpendelapparat ist durch eine mitrotirende Schutzglocke G eingeschlossen.

Tafeln