| Titel: | Ueber das Sengen (Abflammen) der Gewebe und Garne. |

| Autor: | H. Glafey |

| Fundstelle: | Band 277, Jahrgang 1890, S. 16 |

| Download: | XML |

Ueber das Sengen (Abflammen) der Gewebe und

Garne.

(Fortsetzung des Berichtes Bd. 263 S.

507.)

Mit Abbildungen auf Tafel

2.

Ueber das Sengen (Abflammen) der Gewebe und Garne.

Das Sengen erfolgt im Allgemeinen entweder durch glühende Metallkörper, durch eine

offene Flamme oder mittels überhitzten Dampfes. Der glühende Metallkörper wird

entweder gebildet durch einen Eisenstab, welcher in einem Ofen erhitzt und dann in

eine Vorrichtung eingesetzt wird, in welcher das Gewebe über ihn hinweggeht

(Stabsengerei), oder es wird eine Platte bezieh. ein Halbcylinder aus Eisen oder

Kupfer über einem Feuer genügend erhitzt (Plattensengerei), oder das Gewebe läuft

über eine Metallwalze, die halb im Feuer liegt und sich langsam dreht. Ferner können

in Anwendung kommen eine Eisenplatte oder Cylinder mit Innenfeuerung; zwei

Halbcylinder für doppelseitiges Sengen auf einmal; eine Platte mit indirekter

Heizung und endlich ein Metallkörper (Draht), welcher durch starke elektrische

Ströme zum Glühen gebracht wird. Bei dem Sengen mit offener Flamme sind

vorgeschlagen worden die Oelflamme, die Alkoholflamme, das Leuchtgas, Wassergas

u.s.w., sowie die heiſse Luft (Brenngase). Sobald das Sengen mit Leuchtgas erfolgt,

werden die Verbrennungsgase oberhalb der Flamme angesaugt, oder es wird Luft zur

Gasflamme geblasen, oder es kommt endlich ein rotirender Gasbrennercylinder in

Anwendung.

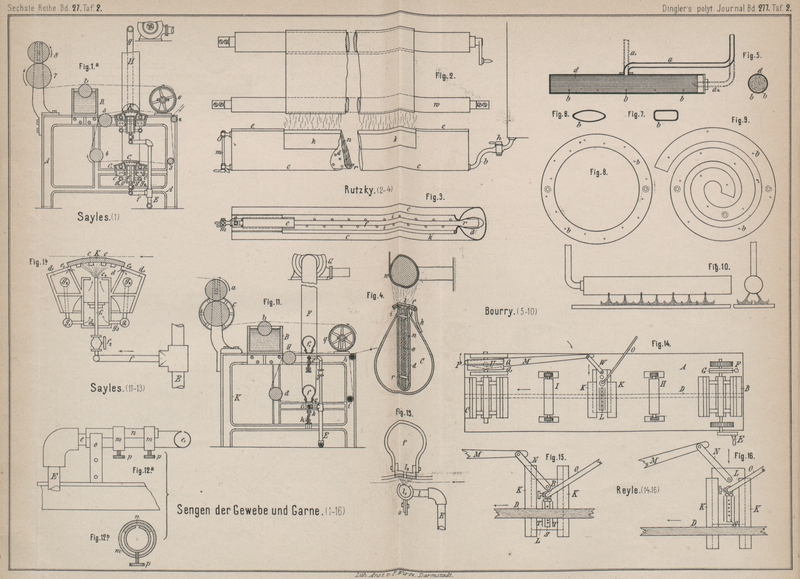

Eine Plattensengmaschine für doppelseitiges Sengen ist in Fig. 1

Taf. 2 wiedergegeben. Die

Construction dieser Maschine, welche übrigens Gegenstand des Amerikanischen Patents

Nr. 373856 ist, rührt von F. C. Sayles in Pawtucket und

O. E. Drown in Lincoln her und ergibt sich aus

Nachstehendem.

Das zu behandelnde Gewebe läuft in der Richtung des eingezeichneten Pfeiles über die

Leitwalzen 2, 3 zu der ersten Sengplatte und von da

über die Walzen 4 und 5 zu

der zweiten Sengplatte in der Weise, daſs diejenige Seite des Gewebes auf dieselbe

zu liegen kommt, welche auf der ersten genannten Sengplatte oben aufgelegen hat.

Durch die Walzen 6, 7 und 8 wird das auf beiden Seiten behandelte Gewebe abgeführt, nachdem es bei

b noch mit einer Feuchtwalze in Berührung gekommen

ist. Das Heizen der Sengplatten K erfolgt durch Gas,

welchem erhitzte Luft zugeführt wird, und ist zu diesem Zweck jede Sengplatte K über einer Heizvorrichtung angeordnet, welche aus

vier Kammern dd1

d2 besteht, deren erste

ihren Abschluſs in der genannten Sengplatte K findet,

während in die zweite d2 die Gasbrenner f1 einmünden und die beiden noch verbleibenden d1 von Rohren g2 durchzogen werden, die mit einem

Gebläse durch das Rohr g in Verbindung stehen. Die

Verbrennungsgase werden durch ein das Rohr g

umschlieſsendes Saugrohr H abgeführt, welches mit jeder

Heizkammer d durch die Kanäle e in Verbindung steht und auſserdem auch an jede Kammer d1 angeschlossen ist,

in welche wiederum die Verbrennungsgase durch die Oeffnungen e1 gelangen können. Es wird in Folge

dieser Anordnung also die durch das Gebläse in das Rohr g eingetriebene Luft im Saugrohr H im

Gegenstromprinzip vorgewärmt und weiterhin in Folge Durchführens durch die Kammern

d1 mittels der

Leitungen g2 erhitzt

und gelangt in diesem Zustand durch die Rohre g1g3 in die untere Kammer d2, an deren Ausgangsöffnungen e2 sie sich mit dem aus

den mit Ventilen f2

ausgestatteten Brennern ausströmenden Gas mischt. Die Luft wird also nur in

erhitztem Zustand in die Flammen eingeführt und hierdurch ein hoher Wirkungsgrad der

Anlage erzielt.

Das Abflammen mit Oel- und Alkoholflamme ist älteren Datums und sind hierzu etwa seit

dem Jahre 1823 verschiedene Vorschläge gemacht worden (1825 16 203. 1828 29 114. 1866 181 258), m. W. aber zu keiner groſsen praktischen Verwendung gekommen

gegenüber der aus dem Jahre 1817 stammenden Gassengerei. Der Vollständigkeit halber

aber mögen hier zwei in dies Gebiet einschlagende Vorrichtungen eine nähere

Betrachtung finden.

Die eine ist Gegenstand des D. R. P. Kl. 8 Nr. 48579 vom 25. December 1888 und rührt

von Ferd. Rutzky in Crefeld her. Ihre Einrichtung

ergibt sich aus den Fig. 2 bis 4 Taf. 2. Der

Spiritusbehälter ist mit dem Brennerbehälter c durch

das Rohr b verbunden, an welch letzterem sich der

Verschluſshahn h befindet. Der Brennerbehälter c hat die Breite des zu behandelnden Seidenstoffes o.

dgl. und ebenso breit ist

der eingesetzte Brenner d, in welchem sich der den

Docht abgebende Filzstoff n befindet. Der Brenner ist

durchlocht, so daſs sich der Filz voll Alkohol saugen kann und seine Ränder i sind mit Bohrungen versehen, durch welche der Flamme

die Luft zugeführt wird. Damit die Vorrichtung zum Abflammen schmaler und breiter

Stoffe Anwendung finden kann, sind über den Brenneröffnungen f Schieber e angebracht, durch welche die

Flamme verkürzt werden kann. Um die Flamme bequem ganz zu löschen, ist die durch

Scharnier befestigte Klappe k vorgesehen, durch deren

Umlegen die Brenneröffnung f geschlossen wird. Zur

Erkennung der Höhe des Alkoholstandes ist das Zeigerrohr m angebracht.

Der zu behandelnde Stoff wird wie gewöhnlich über eine Walze w geleitet, die sich über dem Brenner befindet, so daſs, wie durch die

Zeichnung dargestellt, der Stoff von der Flamme getroffen wird. Um den Docht bequem

verstellen zu können, sind an beiden Seiten des Brenners die Stellschrauben s vorgesehen, durch die der Dochtträger r gehoben oder gesenkt werden kann.

Während bei der im Vorstehenden besprochenen Einrichtung der Alkohol mit Hilfe eines

Dochtes zur Verbrennung gebracht wird, verwandelt der Brenner von Julius Alfred Bourry in Zürich den Alkohol erst in

Dampf, und ist zu diesem Zweck derart construirt, daſs er, durch seine eigene Flamme

erhitzt, in ähnlicher Weise wie eine Gasretorte functionirt, indem er den

zuflieſsenden Alkohol oder flüssigen Kohlenwasserstoff in Dampf verwandelt und

dieser in Form von Stichflammen brennt. Der durch D. R. P. Kl. 8 Nr. 47649 vom 21.

December 1888 geschützte und in den Fig. 5 bis 10 Taf. 2 wiedergegebene

Brenner ist somit gleichzeitig Gasentwickler und Flammenerzeuger und bleibt, wenn

einmal bis zur Dampfbildung erhitzt, ohne Anwendung eines Ueberdruckes von Luft oder

Spannung der Gase auſserhalb des Brenners selbst so lange in Function, bis die

Speisung aufhört. Erreicht wird dieses durch Metallhülsen, vorzugsweise aus Kupfer

von zweckentsprechendem Querschnitt (Fig. 5 cylindrisch; Fig. 6

elliptisch; Fig.

7 länglich viereckig), die an beiden Enden geschlossen und mit einem

festen Bündel von sehr feinen Drähten d aus beliebigem

Material gefüllt sind, welche für sich noch in ein feines Metallgewebe eingehüllt

werden können. Die Hülse dieses Brenners, welcher auf beliebige Weise durch

Speiseröhren a a1

a2 mit einem

Flüssigkeitsbehälter verbunden ist, erhält eine dem Zweck entsprechende Anzahl

Bohrlöcher b von ½ bis 1½mm groſsem Durchmesser. Je gröſser die Anzahl der Löcher, desto kleiner

soll ihr Durchmesser sein.

Dem Brenner selbst kann eine beliebige Form gegeben werden, so kann er die Form eines

geraden Cylinders haben (Fig. 10), kreisrund (Fig. 8),

spiralförmig (Fig.

9) u.s.w. sein. Er wird auf beliebige Weise so weit vorgewärmt, bis das in

ihm enthaltene Drahtbündel heiſs genug ist, um die eintretende brennbare Flüssigkeit zu

verdampfen. Das Löschen des Brenners erfolgt durch Absperrung der letzteren.

Eine Sengmaschine, bei welcher das Abflammen durch Leuchtgas stattfindet, zeigen die

Fig. 14

bis 16 Taf.

2. Dieselbe ist durch das Amerikanische Patent Nr. 334474 geschützt und rührt von

John Ryle in Paterson, New Jersey, her. Ihr

charakteristisches Merkmal besteht darin, daſs die Brenner derart angeordnet sind,

daſs sie nach Belieben unter den Stoff, hier ein Band D, gebracht oder von demselben entfernt werden können und hierbei

gleichzeitig die Maschine aus- bezieh. einrücken.

Das zu sengende Band D ist auf den im Gestell gelagerten

Haspel B aufgewunden, der einerseits zum Zweck des

Aufwickelns mit einem Handgriff E ausgestattet ist,

andererseits auf seiner Achse eine Bremsscheibe G

trägt, über die ein Bremsband F gespannt ist, das ein

gleichmäſsiges Abziehen des Bandes D vom Haspel B ermöglichen soll. Von diesem Haspel wird das Band mit

Hilfe des durch Fest- und Losscheibe QQ1 angetriebenen zweiten Haspels C durch die Maschine gezogen und passirt hierbei die

beiden Führungswalzenpaare HI, zwischen welchen die

eigentliche Sengvorrichtung vorgesehen ist. Dieselbe besteht aus dem mit dem

Leitungsschlauch O verbundenen auf dem Gleitstück L montirten Brenner S, zu

dessen beiden Seiten je eine Schutzwand T angeordnet

ist, die ebenfalls vom Gleitstück L getragen werden.

Das letztere wird zwischen den beiden am Gestell A

befestigten Führungen K gehalten und steht durch einen

Lenker N mit dem doppelarmigen, um U drehbaren Hebel M in

Verbindung, dessen freier Schenkel eine Riemengabel P

trägt.

Beim Anlassen der Maschine nehmen die Theile M N L die

in Fig. 16

wiedergegebene Lage zu dem Band ein, d.h. der Brenner steht nicht unter demselben

und die Riemengabel hält den Riemen auf der Losscheibe des Haspels C. Sobald nun der Brenner entflammt ist, wird das

denselben tragende Gleitstück L in Richtung des Pfeiles

(Fig. 16)

in die in Fig.

14 und 15 angegebene Stellung geschoben und dieses hat zur Folge, daſs die Hebel

WM bezieh. N M den

Riemen von der Los- auf die Festscheibe bringen, die Maschine also in Gang setzen.

Bei der Bewegung des Schlittens L in der umgekehrten

Richtung findet der entgegengesetzte Vorgang statt, d.h. die Maschine kommt zum

Stillstand.

Für das Sengen von GarnenD. p. J. 1837 63

360., welches bekanntlich den Zweck hat, dieselben auf allen

Seiten von den abstehenden Fäserchen zu befreien und ihnen hierdurch ein glätteres

und dichteres Aussehen zu geben, gibt Arnold Villain in

Lille (Depart. Nord, Frankreich) in dem D. R. P. Kl. 8 Nr. 49328 vom 22. Januar 1889

die Construction einer Maschine an, bei welcher ein etwa reiſsender Faden sofort zum

Stillstand gebracht und

aus den Flammen entfernt wird. Die besondere Ausführung dieser Maschine ergibt sich

aus den Fig.

17 bis 23 Taf. 3 (folgt mit Heft 2).

Der Brenner, welcher mit Leuchtgas gespeist wird (Fig. 17), besteht aus

einem cylindrischen Gefäſs A von ziemlich groſsem

Durchmesser, welches als Vorrathsraum für das Gemisch von Gas und Luft dient. Der

obere Theil dieses Gefäſses wird durch zwei geneigte Flächen, welche in eine

längliche Oeffnung auslaufen, gebildet. Diese Oeffnung ist mit einem metallischen

Gewebe überzogen. Der untere Theil des Cylinders A ist

durch ein Bodenstück verschlossen, durch welches zwei concentrisch in einander

gesteckte Röhren hindurchgehen. Von diesen dient erstere zur Zuführung des Gases,

letztere zur Zuführung der comprimirten Luft; beide sind zur Regulirung des Gas-

bezieh. Luftzutrittes mit einem Hahn versehen. Der Cylinder A sowohl, als auch die Röhren sind zur Erleichterung der Montage als

selbständige Theile construirt. Eine Modification dieses Brenners zeigt Fig. 20.

Derselbe besteht hiernach aus einem Reservoir A1, in welchem sich das nach bestimmtem Verhältniſs

zusammengesetzte Gemisch von Gas und comprimirter Luft befindet. An dem äuſseren

Ende desselben ist das Gaszuführungsrohr B1 und das Luftzuführungsrohr D1 angeschlossen. Die Rohrstutzen A2 und A3, welche auf dem Reservoir befestigt sind, führen

entweder zu einem Brenner für eine Reihe kleiner besonderer Flämmchen oder aber zu

einem Brenner für eine lange, zusammenhängende Flamme, dessen längliche Oeffnung von

einem Metallgewebe überdeckt ist.

Eine andere Modification des Brenners ist in den Fig. 22 und 23

dargestellt. Hierbei tritt das Gas durch ein centrales Rohr B2, das in eine dem Brenner entsprechend

geformte Erweiterung ausläuft, in die Brenneröffnung aus. Die Luft hingegen wird

mittels des Rohres D2

dem Gefäſse K1

zugeführt und kommt alsdann an der Brenneröffnung mit dem Gase zur Verbrennung. Das

Gefäſs K1 wird durch

Bodenstück C1

geschlossen.

Der Faden x (Fig. 17), welcher durch

die Flamme des Brenners hindurchgeführt wird, geht durch die Führungsösen aaa und SS und durch die

Nadel I; er kommt von der Spule N und wickelt sich vermöge der Reibung zwischen dem rotirenden Tambour P und der Rolle H auf

letztere auf.

Die Führungsösen aaa sind unwandelbar fest, dagegen sind

die Oesen SS an beweglichen Supports R befestigt. Die Nadel I

ist in eine Büchse E eingeschlossen, in welcher sie

sich in senkrechter Richtung frei bewegen kann. Bei der Bewegung der Rolle H wird der Faden x

angespannt und damit die Nadel I nach oben gehalten.

Wenn zufälliger Weise der Faden zerreiſst, sinkt die Nadel I abwärts und stöſst gegen die dreikantige Spindel T, welche, indem sie sich dreht, gegen die Nadel I drückt, wodurch die Hülse E, welche in o drehbar auf einem Support befestigt ist, um einen kleinen Winkel

gedreht wird. In Folge dieser Drehbewegung wird der sich auf einen Stift b der Hülse E stützende

kleine Hebel G frei und fällt abwärts. Damit aber tritt

der durch einen Lenker mit dem Hebel G verbundene

Auslösehebel L, der mit einem Gegengewicht versehen

ist, in die Lage, wie punktirte Zeichnung angibt. Eine Folge davon ist, daſs die

Rolle H, welche sich in einem in o1 pendelartig

gelagerten Hebel V dreht, gehoben und von dem Tambour

P entfernt und damit zum Stillstand gebracht

wird.

Gleichzeitig aber verliert der vom Auslösehebel L

getragene Support R der Führungsösen SS auf der einen Seite seine Unterstützung; in Folge

dessen dreht er sich um seine Achse M und zieht damit

die Führungen seitwärts aus der Flamme fort. Der zerrissene Faden kann nun leicht

wieder angeknüpft werden, und genügt alsdann ein Druck auf das Ende l des Auslösehebels Z, um

das ganze Hebelsystem in die frühere Lage (ausgezogene Linien der Zeichnung) zu

bringen.

In neuerer Zeit hat man auch versucht, das Leuchtgas durch das besonders in Amerika

mehr und mehr in Aufnahme kommende Wassergas zu ersetzen. Eine zur Verwendung von

demselben eingerichtete Sengmaschine für Gewebe zeigen die Fig. 11 bis 13 Taf. 2.

Dieselbe ist Gegenstand des Amerikanischen Patents Nr. 373857 und rührt von F. C. Sayles in Pawtucket und O. E. Drown in Lincoln her.

Das zu behandelnde Gewebe wird bei dieser Maschine mit Hilfe der Abzugswalzen ac und unter Vermittelung der Leitrollen hidgq derart über die beiden Brenner e1 gezogen, daſs beide

Seiten des Gewebes von den Flammen getroffen werden. Die beiden Brenner selbst

bestehen, wie Fig.

12 erkennen läſst, aus einem an den Seiten geschlossenen Rohr e, das auf seinem Scheitel einen parallel zur Achse

verlaufenden Spalt hat und auf beiden Seiten der Maschine in den zangenförmigen

Armen okk1 gelagert

ist, durch welche die Weite des Spaltes für den Gasaustritt bestimmt und auſserdem

ein Oeffnen desselben bei der Erhitzung des Brenners verhindert wird. Die Gaszufuhr

erfolgt durch das gemeinsame Leitungsrohr E, von

welchem aus die Ableitung in die beiden Brenner durch die Rohre e bezieh. l bewirkt wird.

Um den Brenner der Breite des Gewebes entsprechend einstellen zu können, sind

muldenförmige Deckstücken in Anwendung gebracht, welche mit Hilfe von Klemmringen

mp auf das Rohr e1 bezieh. l1 aufgepreſst werden und somit den Spalt mehr oder

weniger schlieſsen. Ueber jedem Brenner e1 bezieh. l1 ist ein Saugrohr f,

das mit einem Ventilator GF in Verbindung steht, derart

angeordnet, daſs erstens die Flammen durch das Gewebe hindurchgezogen, zweitens aber

auch Fasertheile u.s.w. von dem letzteren entfernt werden.

H. Glafey.

Tafeln