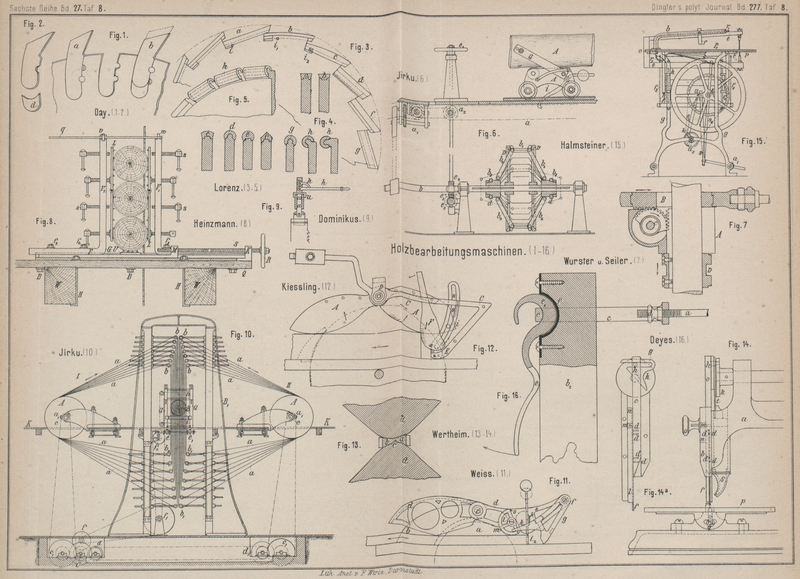

| Titel: | Neue Holzbearbeitungsmaschinen. |

| Fundstelle: | Band 277, Jahrgang 1890, S. 145 |

| Download: | XML |

Neue Holzbearbeitungsmaschinen.

(Patentklasse 38. Fortsetzung des Berichtes Bd.

274 * S. 206.)

Mit Abbildungen auf Tafel

8.

Neue Holzbearbeitungsmaschinen.

Sägen.

Auswechselbare Zähne für Kreissägen bringt B. F. Day in

Philadelphia nach einer Mittheilung im Scientific

American 1890 * 5 in der durch Fig. 1 und 2 veranschaulichten

Ausführung in Vorschlag, um durch Anschleifen u. dgl. zu kurz gewordene Zähne wieder

verwendbar zu machen.

Fig. 1 zeigt,

daſs in den Zahnlücken des Blattes zwei halbkreisförmige Ausschnitte vorgesehen

sind, deren unterster beim Zahn a mit der in diesem

angebrachten Aussparung so zusammenfällt, daſs durch einen Bolzen die Befestigung

des Zahns in der Lücke erfolgen kann, wobei der Zahn auf dem Grunde der Zahnlücke

aufsitzt. Ist der Zahn abgenutzt und soll er verlängert werden, so wird, wie Fig. 1 beim

Zahn b erkennen läſst, ein Einsatzstück d, Fig. 2, zwischen den Grund

der Zahnlücke und den Zahn so eingeschaltet, daſs die Befestigung durch den Bolzen

nunmehr im oberen Loch an der Zahnlücke stattfindet. Zahn, Zahnlücke und

Einsatzstück sind behufs genaueren Zusammenhaftens am Umfange gerieft.

Nach dem Vorschlage von W. Lorenz in Karlsruhe (D. R. P. Nr.

48379 vom 5. Januar 1889) erhalten Sägen aller Art auswechselbare Zähne

in Gestalt einzelner geeignet geformter Werkzeuge, welche in Federn oder Nuthen der

Sägeblätter oder Frässcheiben so eingeschoben sind, daſs sie bei der Arbeit

unverrückbar festsitzen und behufs Schärfens oder Auswechselns mit leichter Mühe

weggenommen werden können.

Aus Fig. 3 ist

ersichtlich, in welcher Weise derartige auswechselbare Zähne von verschiedenartiger

Form der Querschnittsprofile auf Sägeblätter oder Frässcheiben aufgeschoben werden

können. Z.B. können die geraden Zähne adfg, die

gebogenen Zähne b und die gerade genutheten, aber

auſsen in Bogenform ausgeführten Zähne c mittels der in

Fig. 4 im

Querschnitt dargestellten Federn und Nuthen auf der Kante eines Blattes oder einer

Frässcheibe eingeschoben bezieh. befestigt sein.

Die Zähne g können aus cylindrischen, an einer Seite

ausgeschnittenen Stahlröhren hergestellt werden. Diese Zähne werden auf entsprechend

cylindrisch geformte Leisten des Werkzeughalters aufgeschoben. Die Zähne können auch

von einer Seite eines Sägeblattes oder einer Frässcheibe, wie die Fig. 5 zeigt, oder von

beiden Seiten eingeschoben sein. In allen Fällen können die Zahnprofile und

Befestigungen durch Federn und Nuthen oder Leisten angewendet sein. Diese Zähne

stützen sich mit dem hinteren Ende stets gegen den vorhergehenden Zahnhalter,

welcher also den Arbeitsdruck aufzunehmen hat. Ihr vorderes Ende liegt frei und ist

in dem zur Arbeit geeigneten Winkel geschliffen.

Eine besondere Befestigung durch Schrauben, Keile, Stifte, Federn u.s.w. ist nicht

erforderlich, es genügt ein genaues Einpassen der Zähne in ihre Sitze. Man kann

jedoch auch irgend ein Befestigungsmittel anbringen und die Zähne durch einen Stift

i oder ein Schraube i1 oder einen Keil i2 oder sonst wie sichern.

Eine Veränderlichkeit der Geschwindigkeit des Blockwagens von Sägegattern mit

ständigem Vorschub bewirkt L. Jirku in Wien (D. R. P. Nr. 48685

vom 15. Januar 1889) mittels einer im Durchmesser veränderbaren

Antriebsscheibe.

Der Blockwagen A (Fig. 6), welcher den Block

durch die Säge führt, wird mittels einer endlosen Kette a gezogen, welche durch von einem Vorgelege a1 angetriebene Kettenräder a2 bewegt wird. Mit

Aenderung der Geschwindigkeit des Vorgeleges a1 bezieh. der Kettenräder a2 ändert sich auch die Geschwindigkeit

des Vorschubes des von den Ketten gezogenen Blockwagens. Das Vorgelege a1 wird von einer Welle

b getrieben, deren Antrieb durch eine von der

Transmission in Bewegung versetzte Riemenscheibe erfolgt, deren Durchmesser

vergröſsert oder verkleinert werden kann.

Der Umfang dieser Riemenscheibe wird aus den Cylindersegmenten b1 gebildet, die, wenn

die Scheibe auf den kleinsten Durchmesser gebracht ist, eine geschlossene

Cylinderfläche bilden. Jedes dieser Segmente b1 ist an seinen beiden Enden mit je einem Arme b2 drehbar verbunden,

und alle die Arme b2

sind ihrerseits durch Gelenke mit den Naben b3 in Verbindung. Letztere sind auf der Welle b axial verschiebbar. Werden die Naben b3 in ihrer Stellung

gleichmäſsig nach auswärts gezogen, so wird der Durchmesser der Riemenscheibe

allmählich verkleinert und hierdurch auch die Umlaufzahl des Vorgeleges at und

dementsprechend das Maſs des Vorschubes verringert.

Das Verstellen der Riemenscheibe kann auf verschiedene Weise durch Hebel, Spindeln

und dergleichen ausgeführt sein. Nach der Zeichnung stehen hierzu zwei auf der Welle

b verschiebbare Querstücke d in Verwendung, in welchen die Naben b3 lagern. Die Enden der Querstücke d tragen Muttern, in welchen Spindeln mit linkem und

rechtem Gewinde drehbar sind.

Durch Drehen der Welle am Griffrade e1, und Räderübersetzung

e2, sowie der

Schnecken e3 und

Schneckenräder e4

können die Spindeln, gleichzeitig gedreht und hierdurch ein Verschieben der auf der

Welle b durch Federn und Nuthen geführten Naben b3 in einem oder dem

anderen Sinne ausgeführt werden.

Das Nachspannen des Riemens bewirkt eine selbsthätige Riemenspannvorrichtung. Um die

Wirkung des Riemenzuges auf die Arme b2 der einzelnen Segmente b1 unschädlich zu machen, sind die Arme

b2 in Schlitzen von

festen Scheiben DD geführt, welche knapp an die

Segmente b1

anschlieſsen.

Zum Einspannen der Blöcke trägt der Blockwagen zwei an den Schildern A drehbare Doppelarme G,

innerhalb welcher der Stellmechanismus für die Einspannspindeln untergebracht

ist.

Schaltwerk für Sägegatter von Wurster und Seiler in

Tübingen-Derendingen (D. R. P. Nr.

48303 vom 10. November 1888), Fig. 7.

A ist eine auf der Kurbelwelle befestigte Nabe, welche

mit prismatischen Führungen zur Aufnahme des verschiebbaren Excenters B versehen ist. Letzteres trägt eine Zahnstange, welche

durch das auf der Nabe A gelagerte Transportrad C mit der senkrechten Zahnstange in Verbindung steht.

Letztere ist mit dem Halsring D auf der Welle

verschiebbar, und kann die Verschiebung durch ein Handrad mit Spindel und Hebel

erfolgen. Das Excenter steht durch eine Schubstange, Gesperre und Schaltrad mit der

Schaltwelle in Verbindung, welche auſserdem die beiden Kettenräder trägt.

Auf den Achsen der oberen Walzen befinden sich die beiden Kettenräder, welche mittels

Kettenrad durch eine Kette verbunden sind. Diese Kette ist oben um eine lose Rolle

geschlungen, welche gleichzeitig zum Anspannen der Kette dient. Auf den Achsen der

unteren Walzen befinden sich die beiden Kettenräder, welche durch die Kette mit dem

Kettenrad in Verbindung stehen.

Die Verschiebung kann statt mit Zahnstangen mittels Kniehebel erfolgen.

Nach einem Zusatzpatent (D. R. P. Nr. 52094 vom 27. Oktober 1889) wird die

Uebertragung der Verschiebung der einen Zahnstange auf die andere am Excenter durch

ein Schneckengetriebe bewirkt.

Hinterschemel für Gattersägen von C. Heinzmann in Randeck bei

Mulda (* D. R. P. Nr. 49370 vom 19. März

1889), Fig. 8.

Bei Anwendung dieses Hinterschemels werden die das Holz und den Gatterwagen

zerstörenden, sich bald abnutzenden und mit Kostenaufwand im Stand zu haltenden

Klammern entbehrlich. Mit Hilfe des Hinterschemels lassen sich mehrere Blöcke über

einander festspannen und bis nahe (etwa 3cm) an

ihr Ende, also ohne Entstehung eines langen Kammendes, zerschneiden. Der Schemel ist

mit mechanischer Querverschiebung eingerichtet, durch welche die zu schneidende

Brettstärke genau an einer Maſsscala eingestellt werden kann.

Der in Eisen ausgeführte Hinterschemel ist auf der mit den Hakenschrauben H an den Wangen W des

Gatterwagens befestigten eichenen Querschwelle Q mit

den drei Schrauben B festgeschraubt, welche das Geleise

G auf der Holzschwelle Q festhalten. Dieses Geleise endigt auf einer Seite in einen

angeschmiedeten, nach oben gerichteten und durchbohrten Knaggen K, dessen eingeschnittenes rechtsgängiges Gewinde der

Schraubenspindel S als Mutter dient.

In der versenkten Bahn des Geleises G führt sich eine

mit einem ebenfalls angeschmiedeten Knaggen M versehene

Gleitschiene, und enthält der Knaggen M ein für die Schraubenspindel S ebenfalls passendes, aber linksgängiges

Muttergewinde, Dementsprechend besitzt die Spindel auf der hinteren Hälfte ein

rechts-, auf der vorderen ein linksgängiges Gewinde.

Wird an dem Handrad R die Spindel S gedreht, so muſs sich der Schieber F in dem Geleise G

verschieben. Diese Verschiebung kann nach einer auf dem Geleise G angebrachten Scala auf Centimeter oder Millimeter

genau eingehalten werden. Auf dem Schieber F sind die

beiden mit je vier Schlüsselschrauben s ausgestatteten

Ständer V1

V2 festgeschraubt; der

eine (rechts) V1 ist

nicht verstellbar, dagegen der andere V2 auf Grund des in seinem Fuſs befindlichen langen

Schlitzes verstellbar, indem man die zwei Schrauben f1

f2 vorher löst und nach

der Verschiebung wieder festzieht. Der gegenseitige Abstand der beiden Ständer V1

V2 kann demnach nach

Maſsgabe der Blockstärken verändert werden, so daſs der Schemel für alle

vorkommenden Blockstärken paſst.

Die Schlüsselschrauben s dienen unter Zwischenschaltung

der innen verzahnten und mit Scharnieren versehenen Haltleisten L zum Festspannen der Blöcke. Die Scharniere gestatten

den Leisten L, sich auch bei ungleichmäſsiger

Blockstärke an die Blöcke anzuschmiegen und diese festzuhalten. Eine im Geleise G zwischen den Ständern V1

V2 eingeschobene, oben

gezahnte Unterlage U geht bei der Querverschiebung des

Schemels mit und trägt zum Halten der Blöcke wesentlich bei.

Um das Ausbiegen der Ständer V1

V2 beim Festspannen der

Blöcke unmöglich zu machen, wird über dieselben oben eine mit angeschmiedetem Winkel

w und aufgeschobenem Riegel v versehene Querschiene q geschoben. Dieselbe

steht nach hinten über die Ständer hinaus genügend vor, damit die Säge die

eingespannten Blöcke möglichst nahe an deren Ende schneiden kann. Das rechtzeitige

Aufhalten des Gatterwagens, ehe die Sägezähne die Querschiene q berühren, wird durch Knaggen bewirkt, welche an

bestimmter Stelle des Gatters festgeschraubt sind. Der bewegte Schemel oder Wagen

stöſst im gegebenen Zeitpunkt an diese Hinderniſsknaggen an, wodurch die

Fortbewegung der Blöcke aufgehalten wird.

Spannvorrichtung für Gattersägen von C. E. Dominicus in

Remscheid-Hasten (D. R. P. Nr. 51377

vom 12. Oktober 1889), Fig. 9.

Es ist an dem Blatthalter a der Winkelhebel h angebracht, dessen nach unten gebogener Arm sich auf

das Unterlagstück u stützt. Der Hebel ist oben gezahnt,

und es ist über demselben eine Sperrklinke k

angebracht. Wird der Hebel in die gezeichnete Lage gedrückt, so wird, da der Arm auf

das auf dem Rahmen befindliche Unterlagstück drückt, das Sägeblatt gespannt. Die

Klinke k, welche hinter die Zähne einfällt und in

sicherer Führung geht, verhindert das Zurückgehen des Hebels.

Der Antrieb für wagerechte Gatter von Petzold und Co. in

Berlin (D. R.

P. Nr. 48792 vom 17. Februar 1889) erfolgt unter Vermeidung eines

besonderen Vorgeleges unmittelbar von der Kurbelscheibe aus, deren Schubstange mit

dem Sägerahmen durch ein Pendel verbunden ist.

Bandsäge mit mehreren Sägebändern von L. Jirku in

Wien (D. R.

P. Nr. 47792 vom 15. Januar 1889), Fig. 10.

Eine beliebige Anzahl Bandsägeblätter sind nach Art der Bandgatter neben einander

angeordnet. Diese Anordnung der Bandsägeblätter wird ermöglicht durch eine

Bandbewegungsvorrichtung, bestehend aus einer Anzahl neben einander gemeinschaftlich

rotirender, gegen die Senkrechtmittellinie der Schnittebene con vergütender

Antriebsscheiben und in der Senkrechtebene verstellbar angeordneter

Bandführungsrollen, über welche die Bandsägeblätter in senkrechter Richtung von oben

nach unten neben einander laufend geführt sind. Unter Schnittebene wird hier die

Ebene verstanden, in welcher die sämmtlichen Bandsägen in ihren senkrecht geführten

Theilen liegen; es stehen auf dieser Schnittebene die Sägeblätter selbst senkrecht.

In der Schnittebene erhalten die Bänder eine Seiten- und Rückenführung, welch

letztere sich während der Bewegung der Bänder hin und her verschiebt.

Wie aus Fig.

10 ersichtlich, werden die einzelnen Sägebänder a von den Antriebsscheiben AA über

Führungsrollen bb1 so

geführt, daſs sie mit ihren jeweilig arbeitenden Partien senkrecht und parallel

neben einander laufen.

Damit es möglich wird, sämmtliche Sägebänder a einer

Bewegungs- bezieh. Antriebsvorrichtung I und II gegen die Mitte der Schnittebene (welche im Mittel

des zu durchsägenden Blockes B gedacht ist) in eine

Ebene neben einander zu bringen, bewegen sich die Antriebsscheiben A der einzelnen Sägebänder a convergirend zu einander auf einer festen Welle a1, welche

nach dem Radius ihrer Entfernung von der senkrechten Mittellinie der Schnittebene

gekrümmt ist.

Sämmtliche Bandbewegungsscheiben A sind an ihrer Nabe

oder am äuſseren Umfang ihrer Planflächen mit geeigneten Zähnen versehen bezieh.

unter einander gekuppelt, so daſs beim Antreiben einer Scheibe A sämmtliche Scheiben in Umlauf versetzt werden. Im

vorliegenden Falle trägt eine der äuſseren Scheiben A

ein Rad c, und wird dasselbe mittels Kettenscheibe c1 angetrieben, welch

letztere ihre Bewegung von einer Transmission C

erhält.

Bei groſsen Sägen, wo zwei Bandbewegungsvorrichtungen A I,

II angeordnet sind und die Bandführung bb1 rechts und links gleichmäſsig erfolgt, läſst sich

der Antrieb der zweiten Bandantriebsvorrichtung durch ein entsprechendes Vorgelege

dd1 von der

Haupttransmission C aus bewerkstelligen.

Um die Zwischenräume zwischen den Sägebändern a unter

einander ändern zu können, sind die Bandführungsrollen bb1 im Hauptständer B1B1 in wagerechter Richtung

verschiebbar und die unteren Rollen b1 zum Zwecke des Spannens der Bänder zum Heben und

Senken eingerichtet. Der Nachschub des Blockes B,

welcher auf dem Blockwagen B2 eingespannt ist, läſst sich durch eine endlose Kette erreichen, welche

durch Räder e1 in

Bewegung versetzt wird, wobei der Antrieb der Kettenräder e1 durch ein ins Langsame übersetztes

Vorgelege ff1

f2 von der

Haupttransmission C erfolgen kann.

Der zu durchsägende Block B wird zwischen der Band–,

Seiten- und Rückenführung hindurchgeschoben, welche sowohl ober- als unterhalb des

Blockes an den Ständern G angeordnet ist. Für die

Seitenführung jeden Blattes tragen die Ständer G auf

Querträgern verschiebbare, mit Holz bekleidete Backen, welche, nachdem die Bänder

nach der zu schneidenden Brettstärke eingestellt sind, durch Stellschrauben

festgelegt werden.

Um einerseits ein Abreiſsen der Blätter während des Sägens durch den Druck des sich

vorschiebenden Blockes B zu verhindern und andererseits

die Sägeblätter alle in der Schnittebene zu halten, erhalten die Bänder a über die ganze Höhe der Seitenführung eine

Rückenführung. Letztere besteht aus einer Stahlplatte h, die in Verbindungsstücken der Querträger wagerecht verschiebbar ist und

an welche sich die Blätter a anlehnen. Damit die

Blätter a durch ihre Bewegung sich in die Platten h nicht einfräsen, erhalten dieselben durch

Kurbelscheiben und ein mit denselben in Verbindung stehendes Gestänge eine hin und

her gehende Bewegung, wobei der Antrieb von einer Riemenscheibe des

Blockwagen-Kettenantriebes f2 aus erfolgen kann.

Durch zwei an den Ständern G der Seiten- und

Rückenführung angeordnete Walzen i erhält der Block

seine Auflage beim Durchsägen, und ist die obere der beiden Blattführungen, um

verschieden starken Blöcken Durchgang zu gestatten, in den Seitenständern G heb- und senkbar. Die Antriebsscheiben A und Führungsrollen bb1 der Bänder sind so gelagert, daſs ein neues

Sägeband, ohne Demontirungen vornehmen zu müssen, leicht aufgelegt werden kann; zu

diesem Behufe empfiehlt es sich, im Zwischenboden K

einen Spalt anzubringen. Dem Reiſsen der Blätter, welches bekanntlich bei

Sägeblättern mit geschränkten Zähnen häufig vorkommt, wird durch ein besonders

gestaltetes Sägeband vorgebeugt.

Dasselbe besteht aus einem gezahnten Band, bei welchem die Zähne durch Ausstanzen der

Zahnlücken aus dem keilförmig zugeschärften Band gebildet werden und wobei der Zahn

keine Spitze, sondern eine schmale Schneide erhält.

Kreissägenschutzvorrichtung von J. Weiſs

in Bielefeld (D.

R. P. Nr. 48952 vom 5. April 1889), Fig. 11.

Hinter dem Sägeblatt a ist in den Sägentisch mittels

versenkter Holzschrauben ein Spaltkeil b eingelassen,

welcher mitten über dem Blatt die Führung c für die beiden Schutzhauben d und d1 trägt. Diese Hauben bedecken das Sägeblatt

vollständig. Die vordere Haube ist ein Rahmen, welcher nach vorn mit einem Ausleger

versehen ist, der aus zwei am oberen Ende fest verbundenen Armen e besteht. An dem Gelenkbolzen f trägt dieser Ausleger eine Klappe, die aus zwei seitwärts vom Ausleger

gleitenden Stücken gg besteht. Dort, wo der Ausleger

e sich an d ansetzt,

gleitet zwischen den Auslegerarmen und geführt von diesen und seitlichen äuſseren

Gleitbacken h ein Gitterschieber, dessen Kopf beschwert

ist und welcher unten eine Schieberplatte i2 trägt, die dicht vor dem Sägeblatt liegt. Die

Klappenarme gg tragen nach hinten lang vorspringende

Zähne k, welche in Aussparungen der Seitenarme i1 des Schiebers

greifen und somit den Schieber heben, wenn die Klappe angehoben wird. Hinter dem

Schieber sitzen, an einer von der Schutzhaube d

getragenen Welle l drehbar befestigt, zwei Halbkreise

m, die am vorderen rechten Ende Anschlagstifte

tragen. Anschlagstifte o an der Schutzhaubenwand

begrenzen den Linksausschlag der Halbkreise m.

Die hintere Schutzhaube ist eine auch den Spaltkeil b

einschlieſsende leichte Kappe.

Soll geschnitten werden, so wird durch das untergeschobene Holz der ganze Mechanismus

der vorderen Haube angehoben, die Halbkreise liegen auf dem Holz, und da sie mit

rauhen Umfangen versehen sind, so drehen sie sich beim Vorgang des Stückes mit, so

daſs die Anschlagstifte sich senken, mithin auch die Zähne k der Klappe und der von diesen getragene Schieber, welcher sich seiner

Schwere wegen auf das zu schneidende Holz niedersenkt, gleichwie die Arme g der Klappe. Ein Vordringen der Finger der Arbeitenden

vor den Schieber ist ausgeschlossen, denn der letztere läſst sich nur in senkrechter

Richtung bewegen, und der Arbeiter wurde schon durch die niedergehende Klappe

gewarnt, überhaupt vor den noch angehobenen Schieber zu greifen. Selbst der

kräftigste seitliche Druck der Finger kann den Schieber nicht anheben, derselbe

klemmt sich höchstens fester, und ist somit ausgeschlossen, daſs eine Verletzung der

Finger eintreten könne. Sobald der Vorschub des Arbeitsstückes so weit gediehen,

daſs der Schieber nicht mehr auf demselben geführt wird, fällt er durch sein

Eigengewicht sofort auf den Sägentisch herab und läſst ein Nachschieben nicht weiter

zu.

Es kann nun das Arbeitsstück ungehindert auch rückwärts bewegt werden, denn sobald

das Holz beim Rückgang die bei ihrer Vorwärtsbewegung durch die Anschlagstifte o in der Tieflage der gegenüber stehenden Stifte

festgehaltenen Halbkreise zurückrollt, fassen jene Stifte unter die Zähne k und heben dieselben und durch letztere auch den

Schieber auf, so daſs das Arbeitsstück unbehindert bleibt.

Schutzvorrichtung für Kreissägen von E. Kiessling und Co.

in Plagwitz-Leipzig (D. R. P. Nr. 50197 vom 27. April 1888) Fig. 12.

Der eigentliche Schutztheil besteht aus zwei, je für sich beweglichen Theilen, von

denen der eine bereits beim Durchgang des noch unbeschnittenen Holzendes herabgeht

und die Säge absperrt, während der zweite die völlige Abdeckung der Sägezähne auch

von der Seite her bewirkt, sobald das Holzende in die Sägezähne eintritt.

An einem senkrechten Baum, der über dem Tisch der Kreissäge hängt, befinden sich,

drehbar beweglich, am Vordertheil der Säge die Theile A

und CE, während der Hintertheil der Säge ebenfalls

durch einen beweglichen Schutztheil A gedeckt ist.

Diese drei Theile drehen sich um den Punkt D und lassen

sich jeder für sich bewegen, so zwar, daſs durch Heben des Vordertheiles CE beim Einschieben eines Holzstückes unter den

schrägen Einlauf E auch der Theil A mit gehoben wird, weil letzterer im Schlitz s von C mittels Stiftes

i Führung hat und der Stift i beim Heben von CE mitgenommen wird. Sobald

jedoch das Holzende den Theil CE zu verlassen beginnt,

sinkt letzteres allein herab, um die Säge zu verdecken, wohingegen wegen des

Schlitzes s der vordere Schutztheil A oben bleiben kann und erst dann herabsinkt, sobald

das Holzende nahe an die Schneidzähne der Säge gelangt. Um jedoch auch bei dicken

Holzstücken eine genügende Sicherung von der Seite her zu erhalten, ist am Theil CE ein besonderes Schlieſsstück F, welches bei x drehbar ist, angebracht. Das

Schlieſsstück F hat den Zweck, dann die Kreissägezähne

zu verdecken, wenn Theil C E niedergegangen und

Vordertheil A noch wegen des in der Säge befindlichen

Holzes gehoben ist. Das Schlieſsstück F wird zwar

gleichzeitig mit Theil CE gehoben, kann jedoch, weil um

x drehbar, nach der Säge zu herabfallen und die

Zähne nach der Seite hin verdecken. Zur geeigneten Führung ist Schlieſsstück F mit dem stielartigen Ende b versehen, das sich zwischen den oberen Schienen von C führt. Der hintere Schluſstheil A folgt ebenfalls der Bewegung durch das zu schneidende

Holzstück, wird von demselben erst dann selbständig für sich gehoben, wenn es

darunter tritt, während der Vordertheil A schon gehoben

ist, wie andererseits die Vorder- und Hintertheile AA

ohne Rücksicht zu einander jedes für sich herabsinken, wenn das Holzende unter ihnen

durchgeschoben ist.

Laubsägemaschinen. Die Laubsägen mit ungespanntem

Sägeblatt, über welche im letzten Bericht bereits gesprochen wurde, sind weiter

vervollkommnet worden. Die deutsche Nähmaschinenfabrik

von Jos. Wertheim in Frankfurt a. M. (* Zusatz D. R. P.

Nr. 48786 vom 16. Januar 1889) bringt zur Führung des Blattes die in Fig. 13 dargestellte

Ausführung in Vorschlag.

Bei ungespannten, einfach oder doppelt gezahnten Sägeblättern von biconcavem

Querschnitt kommt es häufig vor, daſs bei starkem Druck gegen das Arbeitsstück ein

Klemmen in den Führungen eintritt, das eine starke Erhitzung und Abnutzung des

Blattes zur Folge hat.

Um diesem Uebelstande abzuhelfen, wird das doppelt oder einfach gezahnte Sägeblatt a an einer Längsseite mit einer Nuth b bezieh. b1 von dreieckiger, bezieh. rechteckiger Form

versehen, während die obere und untere Führung d einen

den Nuthen entsprechenden Ansatz c bezieh. c1 erhält, welcher in

der Nuth beim Arbeiten des Blattes gleitet.

Durch diese Construction kann die Krümmung der Führungen nach dem Blatte zu möglichst

gering gemacht werden und ist die Verwendung von Sägen mit geringerer Blattbreite

möglich.

Dieselbe Firma gibt die in Fig. 14 abgebildete

Laubsägemaschine an, deren ungespanntes Sägeblatt eine verstellbare obere und eine

feste untere Führung erhält (D. R. P. Nr. 47648 vom 14. Juli 1888).

An dem vorderen Ende des Gestelles a ist ein Hohlprisma

b angeschraubt; in demselben befindet sich die auf-

und abwärtsgehende Stange c, welche mit Löchern d versehen ist, in welche das hakenförmig umgebogene

Ende des Laubsägeblattes f gesteckt ist; die Stange e erhält ihre Auf- und Abwärtsbewegung durch eine an

ihrem oberen Theile angebrachte offene Kurbelschleife g, welche über einen Zapfen h greift, der auf der

von der Maschinenwelle betriebenen Scheibe k befestigt

ist. Diese Kurbelschleife g ist noch mit einer

Gegencurve versehen, dieselbe dient zum Ausrücken der Säge, was durch

entgegengesetztes Drehen der Welle bewirkt wird. Ferner ist in dem Hohlprisma b eine Führung l mit einer

Nuth für den Rücken des Sägeblattes angebracht. Führung l ist mit einem Ansatz m versehen, welcher in

dem Schlitz n der Verschluſsplatte gleitet und durch

die Stellschraube o je nach der Dicke des

Arbeitsstückes festgestellt werden kann. Ferner befindet sich an dem Gestell der

Arbeitstisch p; derselbe ist um zwei am Gestell

angebrachte Zapfen q drehbar angeordnet, so daſs man

demselben eine beliebige Neigung geben kann.

In der Mitte des Tisches befindet sich die feste untere Führung r für das Sägeblatt f,

welche ebenfalls mit einer Nuth für den Rücken des Sägeblattes versehen ist. Neben

dem Sägeblatte f ist im Gestell a ein kleines Kolbengebläse s angeordnet, das

vom Kurbelzapfen h durch eine Kurbelschleife t in Thätigkeit gesetzt wird. Der Antrieb der

Maschinenwelle kann durch irgend eine Vorrichtung, z.B. Riemenscheibe oder

Rädervorgelege, von Hand oder einem beliebigen Motor erfolgen.

In dem zugehörigen Zusatz (D. R. P. Nr. 48624 vom 3. Januar 1888) wird bei der das

Blatt nur am Rücken schützenden verstellbaren unteren Führung eine Rolle oder Feder

zur Sicherung des Blattes gegen Bruch beim Zurückziehen des Arbeitsstückes

vorgelagert.

Laubsägemaschine von A. Halmsteiner in Wien (D. R. P. Nr. 50904

vom 11. September 1889), Fig. 15.

Auf der am Gestell g befestigten Tischplatte p befindet sich ein eiserner Bügel b, welcher eine Führung f

für Bögen mit groſser Ausladung trägt, und an welchem auſserdem die drehbare und

umlegbare Gegenhaltvorrichtung gelagert ist. Der ganze Laubsägebogen wird gerade geführt mit Hilfe

von zwei Doppelkloben k, in welchen die Führungen f1 und f2 des Bogens auf und

ab gleiten.

Der Antrieb der Maschine erfolgt bei Fuſsbetrieb durch einen oder zwei auf der Achse

a1 drehbar

gelagerte Fuſstritte, welche in üblicher Weise durch Pleuelstangen s mit der Schwungradkurbel a2 verbunden sind. Von da erfolgt die

Uebersetzung auf die Schnur- oder Riemenscheibe (oder Kettenrad), welche auf der

Kurbelachse a3

festgekeilt ist, von deren gekröpfter Kurbel k eine

Pleuelstange s1 die

rotirende Bewegung der Kurbelachse a3 bei den Führungen des Laubsägebogens in eine auf

und nieder gehende umsetzt.

An dem Zapfen eines der Fuſstritte oder in anderer geeigneter Weise wird eine weitere

Pleuelstange s2

angeordnet, welche die Bestimmung hat, einen unter der Tischplatte p angebrachten Blasebalg in Bewegung zu setzen, dessen

Luftstrom durch ein Röhrchen r1, welches längs des Bügels b zu der Gegenhaltvorrichtung geführt ist, zu der Säge geleitet wird, um

den beim Schneiden auftretenden und die Zeichnung verdeckenden Sägestaub

wegzublasen.

Ueber der Tischplatte p befindet sich bei Maschinen,

welche auch für Einlegearbeiten dienlich sein sollen, eine weitere verstellbare

Tischplatte p1, die auf

der einen Seite in Gelenken cc drehbar und auf der

Gegenseite durch eine Stellvorrichtung m in kleinen

Winkeln verstellbar und feststellbar angeordnet ist. Durch diese Schiefstellung des

Tisches, wobei der Sägenschnitt vollständig senkrecht bleibt, wird bei

Einlegearbeiten ein genauer, aber schiefer Schnitt erzielt, wodurch bei den nachher

in einander zu passenden ausgeschnittenen Stücken die von der Sägedicke abhängigen

Fugen bis auf das geringste Maſs vermindert werden.

Die Gegenhaltvorrichtung besteht aus einem in der Höhe verstellbaren Fuſs, welcher

die Säge gabelförmig umgibt.

Spannvorrichtung für Handsägen von G.

Dyes in Schöneberg bei

Berlin (D. R. P. Nr. 50309 vom 26. Juli

1889), Fig. 16.

Zum Spannen der Handsäge dient ein excentrisch wirkender Hebel, welcher sich hierbei

gegen die äuſsere Kante des einen Sägenschenkels legt und von der gegabelten

Spannstange umfaſst wird. Ein Druck auf den Griff des Hebels genügt, die Säge zu

spannen oder zu lösen.

Die Spannstange a ist durch den Sägenschenkel

hindurchgesteckt und wird hier durch einen Kopf gehalten. Das andere Ende der Stange

ist mit Gewinde versehen und tritt durch die Gabel c

hindurch, in welcher sie durch die Mutter d gehalten

wird und mittels derselben genau eingestellt werden kann.

Die Gabel greift über den Sägenschenkel b2 hinweg und nimmt den excentrischen Theil e1 des Hebels e auf. Der Excentertheil paſst genau in eine mit Metall

f ausgefütterte Höhlung des Schenkels b2.

Durch Andrücken des Hebels e an den Schenkel b2 gelangt der Excentertheil e1 mit seiner stärksten

Stelle in die Gabel, wodurch die Säge gespannt ist. Durch Hochheben des Hebels e tritt der schwächere Theil unter die Gabel, wodurch

die Spannung der Säge gelöst wird.

Tafeln