| Titel: | Ueber Neuerungen in der Papierfabrikation. |

| Autor: | Alfred Haußner |

| Fundstelle: | Band 277, Jahrgang 1890, S. 174 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen in der

Papierfabrikation.

Von dipl. Ingenieur Alfred

Haußner, Privatdocent an der k. k. technischen Hochschule Graz.

(Fortsetzung des Berichtes S. 118 d.

Bd.)

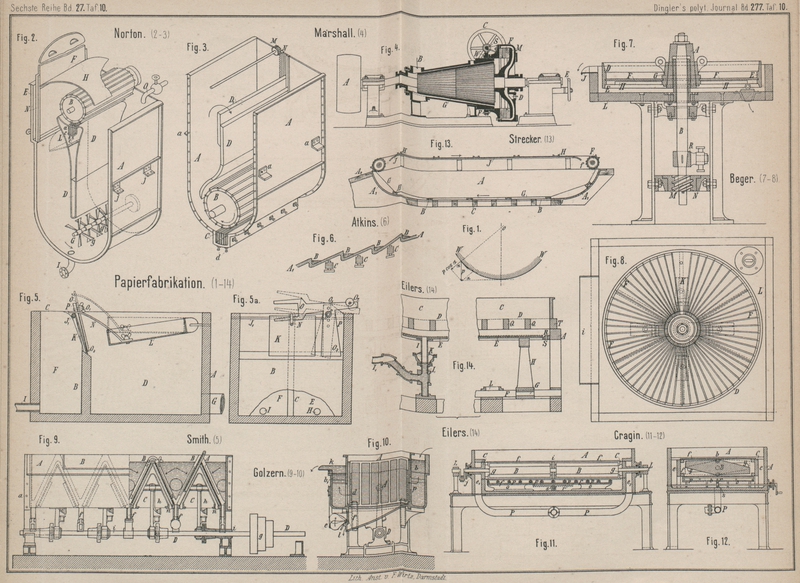

Mit Abbildungen auf Tafel

10.

Ueber Neuerungen in der Papierfabrikation.

Für zwei Papierstoffholländer mit lothrechtem

Stoffumlauf hat Joshua Norton jr. in Portneuf, Canada,

die amerikanischen Patente Nr. 389 760 und Nr. 400110 erhalten. Diese ganz

absonderlich gebauten Maschinen sind nach der in der Papierzeitung erschienenen Patentbeschreibung auf Taf. 10 Fig. 2 und 3 in axonometrischen

Bildern gezeichnet. Aus Fig. 2 erkennen wir, daſs

der Stoffumlauf in dem mittels der Winkel J

aufgehängten Kasten A in der Weise stattfinden soll,

daſs der Zeug gemäſs der durch den Pfeil angedeuteten Drehungsrichtung der

Messerwalze B zwischen diese und das Grundwerk C gelangt. Das letztere ist in der eigenthümlich aus

Blech gebildeten lothrechten Mittelwand D eingelassen

und durch Schrauben c und a festgestellt, welche durch eine hier weggelassene Thür L

stets zugänglich sind. Nachdem der Stoff, wie auch bei anderen Holländern das

Grundwerk passirt hat, wird er gegen die unbedeckte Waschscheibe N geschleudert und sinkt dann in der zweiten

Holländerabtheilung hinab, soll von dem Rührer G mit

schräg gestellten Flügeln g am Absetzen verhindert und

zum Aufsteigen gegen die Messerwalze vermocht werden. Dies scheint uns nun in der

Art und Weise, wie es in der Patentzeichnung erkennbar ist, nicht zuzutreffen,

sicher ist die Befürchtung gerechtfertigt, daſs der durch das Rohr J abgelassene Zeug an Gleichförmigkeit alles zu

wünschen übrig lassen wird. Auch scheint uns noch ein anderer, nicht unwesentlicher

Mangel dem Apparate anzuhaften. Wenn die eigenthümliche Aufstellungsart des Troges

auch den Zweck erreichen dürfte, daſs Platz gespart wird, so ist doch eine dauernde,

unveränderliche Stellung desselben nicht zu erwarten, wenn man an die

Erschütterungen denkt, welche beim Mahlprozesse im Holländer fortwährend

stattfinden. Man erinnere sich nur an das dauernde, durch diese Erschütterungen

hervorgerufene kräftige Geräusch, welches den Holländersälen eigenthümlich ist.

Der zweite Norton'sche, durch Fig. 3 dargestellte

Holländer zeigt den äuſseren Kasten, bezüglich Trog, in ganz analoger Art wie der

eben beschriebene und möchten wir denselben auch aus den erwähnten Gründen nicht

empfehlen. Dagegen wird der Stoffumlauf in aufsteigender Richtung von der Walze

selbst besorgt, ein ähnliches Prinzip, wie wir es bei den bereits bekannten

Holländern von Umpherston und Hoyt haben, doch in anderer und nach unserer Meinung weniger guten

Ausführung. Der Trog A wird nämlich hier durch die Wand

D, welche noch durch den mittels Getriebe M und Zahnstange N auf und

ab beweglichen Schieber D1 erhöht werden kann, fast genau in der Mitte getheilt, jedoch so, daſs im

unteren Theile die Wand D sich thunlichst der

Walzenkrümmung anpaſst und nur wenig Zwischenraum zwischen ihr und den Messerkanten

bleibt. Dreht sich die Walze in der Pfeilrichtung, so wird der Zeug zwischen Grund

werk und Walzenmesser genommen und sodann, da man wegen der kurzen Messer von einem

Schöpfen kaum reden kann, tangentiell ausgeschleudert; er soll dadurch so hoch

emporsteigen, daſs er in gleiche Höhe mit der Oberkante von D1 gelangt und so wieder an der anderen

Seite hinabsinken kann. Nehmen wir nun die für Holländerwalzen schon nicht

unbedeutende Umfangsgeschwindigkeit von 7m an, so

erhalten wir durch die Formel:

h=\frac{v^2}{2\,g}

allerdings eine Höhe von etwa 2m,5 als möglich. Doch gilt dies nur unter Berücksichtigung gar keiner

Nebenhindernisse, insbesondere nicht für das Aufsteigen in dem vertheilten Stoffe,

wie er hier den Trog füllt. Deshalb möchten wir auch dieser Anordnung, trotz des vom

Erfinder gerühmten

schnelleren Stoffumlaufes, einiges Miſstrauen in Bezug auf ihren Erfolg

entgegenbringen.

In den Vereinigten Staaten von Nordamerika ist für gewisse Papiere das Fertigmahlen

durch eine Kegelstoffmühle Bedingung. Eine solche „perfecting engine“ von F.

Marshall in Turner's Falls, Mass., ist gemäſs einer in den Industries erschienenen Beschreibung durch Fig. 4 Taf. 10

wiedergegeben. Auf dem Umfange eines guſseisernen Kegels sind ungefähr 200

Stahlmesser G vorhanden, welche den bei B eintretenden Stoff bearbeiten. Derselbe gelangt

endlich an das weitere Ende und zwischen die mit 210 Messern F armirten, lothrechten Mahlflächen M und

tritt schlieſslich bei D aus. Die Messerstellung des

Kegels kann durch Verschieben desselben, indem Handrad E gedreht wird –, die Entfernung der Mahlflächen M durch das Handrad C, Schraube ohne Ende S und Wurmrad W gestellt

werden, welches mittels eines Bolzens T, der in einen

eingedrehten Hals der Fortsetzung der einen Mahlfläche greift, mit der einen

Messerfläche gekuppelt ist. Das Ganze ruht in einem kräftigen Guſseisengestelle, so

daſs ein ruhiges Arbeiten zu erwarten ist. Das Endproduct soll wenig Knoten

enthalten. Die beschriebene Maschine verbraucht bei 300 Umdrehungen in der Minute 40

bis 50 .

In Papierfabriken, welche gefärbte Papiere oder anderweitige sorgfältig zu

behandelnde Qualitätspapiere fertigen, empfiehlt es sich, Proben zu nehmen und diese

dann näher zu untersuchen. Besonders beim Färben des Zeuges kann dann, wenn Versuche

mit dem Inhalte eines groſsen Holländers gemacht werden, leicht ein Verderben der

ganzen Holländerleere eintreten. Es empfiehlt sich also, kleinere Mengen für

Versuche zu benutzen, und sind für diesen Zweck die von C.

Joachim und Sohn in Schweinfurth gebauten kleinen Versuchsholländer sehr

praktisch. Der in einem Stücke gegossene Trog ist 850mm lang, 420mm breit und 180mm tief. Die Ausstattung ist jener der groſsen

Holländer ganz entsprechend. Der Antrieb wird nach Bedarf mit Hand durch eine

Frictionsräder-Uebersetzung bewirkt, auch kann Kraftbetrieb gewählt werden.

Sehr unangenehme und ungebetene Gäste bei der weiteren Verarbeitung des fertig

gemahlenen Zeuges sind die sogen. Katzen. Es sind dies

bekanntlich Fasern, die sich zu einem längeren Strange zusammensetzen, häufig dann

mit dem übrigen Stoffe zur Papiermaschine gelangen und zu mancherlei Ausschuſs oder

unschönem Aussehen der Papiere Anlaſs geben. Es gibt bis jetzt keine Erklärung der

Entstehung derselben, die allgemein gelten könnte; daſs das Rütteln, überhaupt die

oft stoſsweise Bewegung des Zeuges viel zur Bildung derselben beiträgt, ist leicht

einzusehen. Und doch ist selbst bei schmierigem, lang gemahlenem Stoffe durchaus

nicht immer Katzenbildung vorhanden und mag nur der Ausspruch eines alten

Papiermachers erwähnt werden, der die Behauptung ausspricht, daſs in jedem Falle, bei

beliebigem Zeuge dieselbe vermieden werden kann. Allerdings ist hierfür eingehende

und lang andauernde Beobachtung jedes einzelnen Theiles der einschlägigen Maschinen

nothwendig. Es scheint uns keineswegs die Behauptung unbegründet, daſs der Grund für

die Katzenbildung bereits im Lumpensortirsaale gelegt wird. Wenn nämlich die Näthe,

welche den, gegenüber den eigentlichen Gewebstheilen, gewöhnlich viel

widerstandsfähigeren Zwirn enthalten, nicht mit peinlicher Sorgfalt entfernt werden,

so bilden sich ganz fröhlich bereits im Holländer die schönsten Katzen. Die Walze

wird ja so gestellt, damit sie die Lumpen ordentlich zerfasert, der Zwirn fällt dann

heraus, bleibt fast unzermahlen. Dann hängt sich der lange Faden am Sattel, an der

Zwischenwand oder an rauheren Theilen fest, die Bewegung der Holländerfüllung läſst

ihn hin und her schwingen, er faſst so weiters Fasern und die Katze ist fertig.

Läſst man dann den Holländer ab, so kann man sich glücklich schätzen, wenn die Katze

nicht durch die energischere Stoffbewegung gegen die Abströmungsöffnung losgelöst

wird und den gleichmäſsigeren Stoff gänzlich verdirbt. Einigermaſsen kann dem nur

gesteuert werden, wenn die Holländermüller gewissenhaft genug sind und mit gröſster

Sorgfalt das Umrühren besorgen. Wir erkennen dieses also nicht bloſs als nothwendig

für die Circulation, insbesondere bei den bisher noch meist üblichen

Holländerconstructionen, sondern auch für die Vermeidung der Katzen. Es kann dadurch

doch erreicht werden, daſs die gröberen widerstandsfähigeren Theile halb und halb

zerfasert werden. Ein weiterer Umstand, auf den als sehr mitbetheiligt bei der

Katzenbildung in neuester Zeit hingewiesen wurde, ist der

Zutritt von Luft. In der That, denken wir uns etwa einen Rührer in einer

Stoffbütte so beschaffen, daſs rauhere Theile vorhanden sind, an welche sich Fasern

fester ansetzen, die sodann mit Luft in Berührung kommen, so wird die Feuchtigkeit

der Fasern etwas verdunsten; diese werden dann mehr das Bestreben zeigen, feuchtere

Fasern an sich zu ziehen und so zur Katzenbildung Anlaſs geben. Bei Knotenfängern,

in welchen wirbelnde Luft die durchgegangenen Fasern trifft und so etwas trocknet,

kann dies besonders leicht geschehen. Daſs dabei auch die Verfilzungsfähigkeit der

Faser bedeutend mitwirken kann, ist wohl auch klar.

Ein interessanter, wenn auch nicht ganz einfacher Stoffregulator für Papiermaschinen ist der durch Amerikanisches Patent Nr.

394306 geschützte Apparat von Lyman E. Smith in

Mittineague, Massachusetts. Er ist auf Taf. 10 Fig. 5 und 5a gemäſs der

Patentbeschreibung (vgl. Papierzeitung, 1889 Nr. 11)

versinnlicht. In eine Stoffbütte wird durch das Rohr G

der Stoff gepumpt. Die Bütte ist durch die Wand B in

zwei ungleich groſse Haupträume getheilt. Der kleinere von diesen ist noch durch die

Wand C in zwei gleich groſse Räume E und F getrennt, von

welchen E durch das Rohr H

mit der Papiermaschine und F durch das Rohr J mit jenem Raume verbunden ist, aus welchem der Stoff

in die Bütte gelangt. Wenn keine weiteren Vorkehrungen getroffen wären, würde sich

der Stoff gleichmäſsig über die Wand B in die Räume E und F ergieſsen. Dies

wird aber verhindert einerseits durch die Klappe K auf

der Achse J1,

andererseits durch die selbsthätig zu verstellende Platte O3. Die Klappe K wird von vornherein der Dicke des gewünschten Papieres entsprechend

gestellt, und kann somit, da K auf der Wand B aufliegt, nur seitlich von dieser Stoff nach E und F gelangen und zwar

nach E nur zwischen den Platten K und O3. Die

selbsthätige Klappe O1

hat nun ihre Achse in einer Fortsetzung P der Wand B und deckt unter gewöhnlichen Verhältnissen die linke

Kante von O3 die linke

Kante der Wand P (Fig. 5a). Zur Regulirung

ist nun weiter ein einerseits aufgehängter Schwimmer L

vorhanden, an welchem ein Fortsatz N befestigt ist, der

zwischen die Zinken der Gabel O greift, welche mit O3 und einem weiteren

Arm für das Gegengewicht O2 einen dreiarmigen Hebel bildet. Die gewöhnlichen Schwankungen in der

Höhe des Stoffes im Raume D, hervorgerufen durch das

stoſsweise Eintreten von Stoff durch das Rohr G,

bewirken keine Aenderung in der Stellung der Gabel und damit auch der Platte O3, indem dabei N nur zwischen den Zinken der Gabel spielt. Wird jedoch

z.B. der Stoff viel dicker, so daſs er weniger rasch über B abflieſsen kann, so steigt auch der Schwimmer L mehr; N drückt auf die eine der Zinken,

dreht somit den dreiarmigen Hebel, also auch die Platte O3 etwa in die gestrichelte Stellung, und

der Stoffzutritt in den Raum E wird eventuell ganz

unterbrochen, unter gewöhnlichen Umständen jedoch nur soweit beschränkt, daſs die

gröſsere Dicke des Stoffes durch den verminderten Zufluſs in den Raum E, also auch zur Papiermaschine, wett gemacht wird.

Viel Verdruſs verursachen den Papierfabrikanten die mehr oder weniger kleinen

Metallspäne, welche mit dem Stoffe auf die Maschine gelangen und ihr Entstehen

verschiedenen Ursachen verdanken. Trotz der vor der Papiermaschine angebrachten

Sandfänge sind dieselben doch noch meist in dem auf die Maschine flieſsenden Stoffe

vorhanden. Das D. R. P. Nr. 48401, ertheilt an Charles H.

Atkins in Boston, Massachusetts, Nordamerika, betrifft nun eine Art verbesserten Sandfang, welcher diesem Uebelstande

gänzlich abhelfen soll.

Wir sehen in Fig.

6 Taf. 10 vorerst Hindernisse in Stufen AA1 wie bei den gewöhnlichen Sandfängen eingeschaltet.

Doch haben wir in den oberen spitzen Winkeln bei B

kleine Quecksilberbäder und unter der Mitte der schiefen Ebenen Elektromagnete

angebracht. Dadurch wird erreicht, daſs während des Abwärtsflieſsens des Stoffes

sämmtliche mitgerissene Eisentheilchen in den Wirkungskreis der Elektromagnete

gelangen, dort festgehalten werden und die mitgegangenen Metalltheile, Bleispänchen

u.s.w. im Quecksilber sich auflösen. Für die Rinne wird eine einzige, passend gebogene

Kupferblechplatte vorgeschlagen. Es mag nicht geleugnet werden, daſs der Apparat

seinem Zwecke entsprechen kann. Doch ist dessen Anwendung eine Frage der

Oekonomie.

Als recht lästiger Begleiter des Stoffstromes über den Sandfang und auch weiterhin

bis zu den Linealen auf der Papiermaschine ist der oft auftretende Schaum. Vielfach

gilt das unrichtige Verhältniſs zwischen Alaun und Leim als Ursache desselben und

wird empfohlen, vor dem Aufflieſsen auf den Sandfang tropfenweise Alaunlösung

zutreten zu lassen. Doch ist auch die energischere Bewegung bei stärker geneigten

Sandfängen mit Anlaſs und wird deshalb eine kleinere Neigung und von einem alten

Papiermacher (vgl. Papierzeitung, 1888 Nr. 60) das

Tieferlegen des Sandfangs (!) beim Aufflieſsen empfohlen. Geht dies nicht an, so

hilft Oel oder Erdöl, wie bekannt, und bewährt sich ein dichter Filzbeutel mit Oel gefüllt, unter dem der Stoff streicht, für

diesen Zweck erfahrungsgemäſs sehr gut.

Eine verhältniſsmäſsig bedeutende Anzahl von verschiedenartigen Neuerungen liegen

über Knotenfänger vor. Zur Beförderung des

Stoffdurchlasses wird eine Luftverdünnung angewendet. Eine derartige Neuerung finden

wir z.B. bei dem durch D. R. P. Nr. 46132 geschützten Knotenfänger von Ludwig Beger in Fockendorf bei Treben und ist die

interessante Maschine gemäſs der Patentbeschreibung in Fig. 7 und 8 Taf. 10 gezeichnet.

Auſser dem Erwähnten ist noch als Besonderheit zu erwähnen, daſs zur Aenderung der

Schlitz weite für verschiedenartigen Stoff nicht andere Platten genommen werden

müssen, sondern dies durch Verstellen der strahlenförmig angebrachten

Knotenfangplatten F geschieht. Wir finden auf der

lothrechten Welle B den Kegel A festgeschraubt, der seinerseits die Nabe G

und die durch Arme H mit ihr verbundene cylindrische

Wandung D trägt. In G und

B, in derselben Wagerechten, befinden sich Nuthen

E, in welche die Knotenfangplatten F eingeschoben werden. Diese sind an den Seiten

abgeschrägt und regelt sich nach deren gegenseitiger Entfernung die Schlitzweite,

welche nach erfolgter Einstellung unverändert bleibt.

Der Stoff flieſst auf die Platten F zwischen Ring D und Nabe G, dringt durch

die Schlitze in den Trog L, erreicht endlich den

Auslauf J und flieſst über. Der letztere ist höher als

der Boden des Knotenfanges gelegt; es wird dadurch erreicht, daſs die Schlitze eher

vor dem Verstopfen bewahrt werden, insbesondere, wenn man bedenkt, daſs die

lothrechte Welle B und mit ihr die Platten F eine auf und ab gehende Bewegung erhalten, so bei

einer Bewegungsrichtung die Flüssigkeit in den Cylinderraum D gedrängt und bei der entgegengesetzt gerichteten Bewegung, nach

aufwärts, durch die Platten gesaugt wird. Diese auf und ab gehende Bewegung wird

durch eine schwingende Drehbewegung der Welle B mittels der

Kurbel R, an welche eine Schubstange greift, und der

Schraube M in der festgestellten Mutter N erzielt.

Eine sehr hübsche Ausführung ist der Knotenfänger der Maschinenbauanstalt Golzern (D. R. P. Nr. 39217), welcher in Fig. 9 und 10 Taf. 10

nach einer von der genannten Anstalt freundlichst zur Verfügung gestellten Zeichnung

dargestellt ist. In einem der Hauptsache nach guſseisernen Troge sind seitlich

Kästen b, b1

angebracht. Durch b findet der Stoffzulauf statt und

ergieſst sich der Stoff durch die Oeffnungen p in die

Thäler zwischen die schief gestellten Knotenfangplatten, um in der Richtung der

angegebenen Pfeile senkrecht zu den Platten durchzugehen. Diese sind aus Bronze mit

gefrästen Schlitzen hergestellt, zwischen seitliche Leisten eingeschoben, oben durch

Bügel und Schraube und auſserdem noch seitlich durch Keile festgelegt. Sie sind

dadurch leicht und rasch auswechselbar. Zur Beförderung des Stoffdurchganges sind

die keilförmigen Saugkörper C vorhanden, welche mit den

Gummirahmen n sich an die Seitenwände und die

Abfallrinnen f schlieſsen. Dieselben werden durch

Excenter und Schubstange von der etwa mit 400 bis 500 Umläufen in der Minute sich

drehenden Welle D auf und ab bewegt. Dadurch wird eine

geräuschlose Schüttel-, eigentlich Saugbewegung erzielt und der Durchtritt des

feinen Stoffes befördert, der dann durch d in den

Ablauftrog b1 und über

den Auslauf k abflieſst. Schwerere Theile, Sand,

Metallspäne u. dgl. werden schon zwischen den Knotenplatten herabsinken, in die

Ablaufrinnen f gelangen und können von dort nach

erfolgtem Anheben der durch das Birngewicht e

geschlossenen Klappe l entfernt werden.

Diese Knotenfänger sind bei verschiedenartigen Stoffen schon mehrfach in Gebrauch und

sollen sich gut bewährt haben. Der Durchfluſs kann regelmäſsig stattfinden, was auf

die Gleichförmigkeit des Papiergewichtes wesentlich günstig wirken wird. Die

Reinigung der Platten erfolgt je nach der Art der Benutzung alle 12 oder 24

Stunden.

Ebenfalls auf die Wirkung einseitigen Luftdruckes wird bei dem neuen Patente von P. H. Cragin in Pen Yan, New York, gerechnet

(Amerikanisches Patent Nr. 403577). Der Knotenfänger ist nach der in der Papierzeitung erschienenen Patentbeschreibung in Fig. 11 und

12 Taf.

10 gezeichnet. Es sind Siebplatten f an der Ober- und

Unterseite eines Troges C angebracht, der innerhalb

eines gröſseren Kastens A sich befindet. Zwischen

diesen beiden Platten schwingen die Stücke B um die

Achse L. In Fig. 12 sehen wir den

rechten Theil von B nach abwärts geschwungen

gezeichnet. Hiervon wird erwartet, daſs der Luftdruck den Stoff durch den oberen

Deckel drückt, während B selbst einen gleich groſsen

Theil durch die untere Knotenfangplatte befördert. Selbst angenommen, daſs B nicht bloſs wie ein Rührer wirkt, indem ja eigentlich

gar kein besonderes Hinderniſs vorhanden ist, daſs der, in der Zeichnung, unterhalb

B verdrängte Stoff einfach um den Körper B herum nach der oberen Seite ausweicht, so dürfte doch

zwischen den beiden Platten durch die Oeffnungen g ein

anders gereinigter Stoff als der auch durch die untere Siebplatte durchgegangene

nach dem Auslaufraume e gelangen. Daran hindern auch

wohl die Stäbe b nicht, welche den Uebertritt des

Stoffes rechts der Achse von B nach der linken Seite

derselben hindern sollen. Unter den geschilderten Umständen dürfte auch nicht viel

von der Wirksamkeit der durch Trieb s und Zahnstange

r hin und her bewegten Reinigungsstreifen p aus Filz oder Gummi zu erwarten sein.

Das Neue an dem durch Amerikanisches Patent Nr. 383026 geschützten Knotenfänger von

Martin V. Streeter in Franklin Falls, New

Hampshire, ist eine durch continuirlich sich bewegende Schaber wirkende

Reinigungsvorrichtung der Siebplatten. Nach der in der Papierzeitung erschienenen Patentbeschreibung ist in Fig. 13 Taf. 10 eine

Zeichnung gegeben, in welcher H die erwähnten Schaber

sind. Sie sind an einer endlosen Kette G befestigt,

welche von dem Kettenrade F mit Zähnen f bewegt werden. Die Siebplatten B sind am Boden des aus den Wänden A, A1 gebildeten Troges

befestigt, und gleiten über dieselben die durch das Eigengewicht aufruhenden Schaber

H. Es wird erwartet, daſs dieselben die gröberen,

auf den Platten liegen gebliebenen Unreinigkeiten bei ihrer Bewegung in der

Pfeilrichtung mitnehmen und dann auf die schiefe Ebene A2 auswerfen. Es mag aber die Befürchtung

ausgedrückt werden, daſs durch die Schaber H vielleicht

Fasern in die Schlitze gedrückt werden, die dort nicht hineingehören und so die

Schlitze verlegen.

Einen ebenfalls mit saugender Wirkung construirten Knotenfänger von Bernard Eilers jr. in Rochester, N.-J. (Amerikanisches

Patent Nr. 402426), stellt nach der in der Papierzeitung erschienenen Patentbeschreibung Fig. 14 Taf. 10 dar.

Derselbe kann auch, wenn D ein passendes Sieb bedeutet,

ganz gut zur Holzschliffsortirung verwendet werden. Die Bodenplatte E ist durch Lederstreifen S mit dem unteren Rahmen R verbunden. Dadurch

ist es möglich, dieselbe mittels zweier oder dreier Excenter G auf der Welle F und der Schubstangen H, die mit der Bodenplatte E verbunden sind, in auf und ab erfolgende Schwingungen zu versetzen und

so die erwähnte Saugwirkung zu erzielen. Das Ablaufrohr J im Boden E hindert diese Bewegungen

keineswegs, indem dasselbe durch die nachgiebige Lederdichtung K mit der weiteren Abfluſsleitung verbunden ist.

(Schluſs folgt.)

Tafeln