| Titel: | Neues galvanisches Element. |

| Autor: | Luther |

| Fundstelle: | Band 277, Jahrgang 1890, S. 182 |

| Download: | XML |

Neues galvanisches Element.

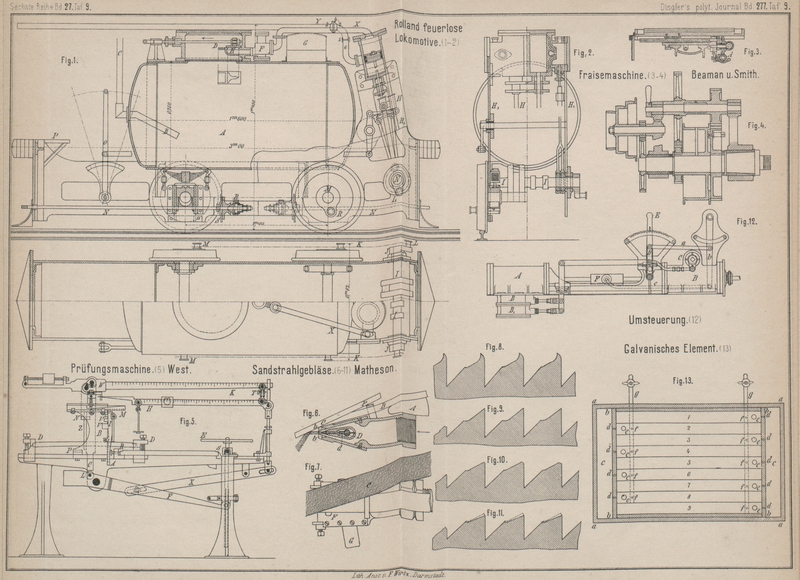

Mit Abbildung auf Tafel

9.

Neues galvanisches Element.

Das neue galvanische Element, erfunden von Herrn A. M.

ImschenetzkyElectritschestwo, 1890 Heft 7 und 8. 1889

Heft 10 und 11., unterscheidet sich in sehr vielen

Hinsichten wesentlich von allen sonst üblichen galvanischen Elementen. Seine

hauptsächlichste Eigenthümlichkeit besteht darin, daſs der Zinkverbrauch sehr

gering, geringer selbst als der theoretische ist.

Dieses wird durch die sehr glücklich getroffene Wahl der Elektricitätserreger

erreicht: amalgamirtes Zink in einer Lösung von unterschwefligsaurem Natron (Na2S2O3) und Kohle in einer Lösung von Chromsäure

(seltener Uebermangansäure).

Die Einrichtung des Elementes ist folgende: In einen eisernen, von innen

paraffinirten Kasten a von 25cm Länge, 15cm

Breite und 18cm,75 Höhe wird ein etwas kleinerer

Kasten b von paraffinirter Pappe gestellt und

wasserdicht mit dem ersten Kasten durch Paraffin verbunden. Der zweite Kasten ist

durch 8 Querwände aus porösem Thon in 9 Abtheilungen (1

. . . . 9) getheilt; von diesen dienen 4 (2, 4, 6, 8) zur Aufnahme der amalgamirten Zinkplatten

und 5 (1, 3, 5, 7, 9) zur

Aufnahme der Kohleelektroden. Alle Zinkplatten und alle Kohleplatten sind unter

einander verbunden. Die Kohleelektroden sind auf besondere Weise hergestellt und

besitzen vor den gewöhnlichen Gaskohle- und Kokselektroden sehr bedeutende Vorzüge.

Sie werden aus einer Mischung von Graphitpulver und geschmolzenem Paraffin, welche

in dünner Schicht auf Kupferdrahtnetze gepreſst wird, hergestellt. Die so

hergestellten Elektroden sind biegsam, unzerbrechlich, sehr leicht, sehr

leitungsfähig und gestatten keinerlei wässeriger Lösung einen Durchgang, so daſs die

Säuren nie bis zu den Contacten emporsteigen und dieselben zerfressen können.

Ebenfalls sehr praktisch ist die Art des Füllens und Entleerens der Elemente. Die

Elemente werden reihenweise über einander gestellt. Darauf füllt man durch zwei

flache viereckige Trichter, welche in die Seitenabtheilungen C, C gestellt werden, diese mit Chromsäure- bezieh.

Natriumhyposulfitlösung. Aus den Seitenabtheilungen treten die Flüssigkeiten durch

die nahe am Boden befindlichen Oeffnungen d, d in die

ihnen zukommenden Abtheilungen: die Hyposulfitlösung in 2,

4, 6, 8, die Chromsäurelösung in 1, 3, 5, 7,

9. Wenn die Flüssigkeit eine gewisse Höhe erreicht hat, flieſst sie durch

die senkrechten, durch den Boden gehenden Glasröhren e,

e in den betreffenden Trichter des nächsten unteren Elementes. Aus dem

untersten flieſst der Ueberschuſs der Flüssigkeiten in zwei getrennte Behälter.

Um ein rasches Entleeren der Elemente zu erreichen, sind die einzelnen Abtheilungen

mit den Oeffnungen f, f im Boden versehen, welche in

zwei mit Hähnen versehene Röhren g, g münden.

Die Zusammenstellung der Erregungsflüssigkeiten – Chromsäure und Natriumhyposulfit –

muſs als sehr zweckentsprechend bezeichnet werden. Sie läſst nicht bloſs eine sehr

hohe Potentialdifferenz – 2,15 Volt – und einen sehr geringen Zinkverbrauch – etwa 80 bis 85 Proc. des theoretischen – erreichen,

sondern gewährt noch einen anderen groſsen Vortheil. Beim Zusammentreffen der

Chromsäure- und der Natriumhyposulfitlösung in der porösen Thonwand entsteht als

sehr dünne Membrane ein unlöslicher Niederschlag von Chromoxyd. Diese Membrane

besitzt alle Eigenschaften der (zuerst von Pfeffer

untersuchten) halbdurchlässigen Wände, nämlich nur das Lösungsmittel, keineswegs

aber den gelösten Stoff hindurchtreten zu lassen. Eine Zersetzung der Lösungen durch

gegenseitige chemische Einwirkung ist auf diese Weise vollkommen ausgeschlossen.

Die Potentialdifferenz ist, wie erwähnt 2,15 Volt, der innere Widerstand, dank der

groſsen Elektrodenoberfläche, bloſs 0,06 Ohm. Bei einem äuſseren Widerstände von

0,33 Ohm sank die Potentialdifferenz im Verlaufe von 20 Stunden gleichmäſsig auf 1,4

Volt, während der innere Widerstand gleichmäſsig auf 0,3 Ohm stieg. Dieses Wachsen

des inneren Widerstandes ist dem aus der Chromsäure entstehenden Chromoxyd

zuzuschreiben. Dasselbe löst sich in der Chromsäure zu Chromchromat auf. Um das

Chromoxyd zu entfernen, wird es mit Kalk gefällt und das dabei entstehende

Calciumchromat durch Schwefelsäure zersetzt.

Das Element arbeitet sehr billig, da die zu verwendenden Materialien im Groſsen

dargestellt werden und billig im Verkauf zu haben sind. Der Erfinder hat auſserdem

eine billige Methode erfunden, die Chromsäure aus dem Chromoxyd zu regeneriren.

Auf die vom Erfinder aufgestellte Theorie der galvanischen Elemente, welche in vielen

Punkten von den sonst angenommenen abweicht, kann hier nicht näher eingegangen

werden.

Luther.

Tafeln