| Titel: | Ueber Neuerungen in der Papierfabrikation. |

| Autor: | Alfred Haußner |

| Fundstelle: | Band 277, Jahrgang 1890, S. 211 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen in der

Papierfabrikation.

Von dipl. Ingenieur Alfred

Haußner, Privatdocent an der k. k. technischen Hochschule Graz.

(Schluſs des Berichtes S. 174 d. Bd.)

Mit Abbildungen auf Tafel

12.

Ueber Neuerungen in der Papierfabrikation.

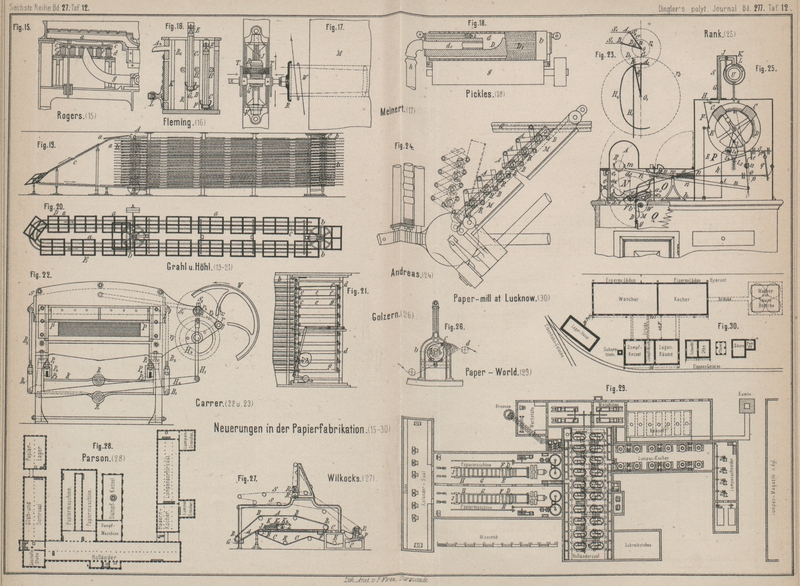

Bei dem Knotenfänger von Henry John Rogers in Watford,

England (D. R. P. Nr. 46739), wird die auf und ab gehende Bewegung einer Bodenplatte

durch abwechselnde Wirkung von Elektromagneten erzielt. Die Siebplatten f (Fig. 15 Taf. 12) können

überdies eine veränderliche Schlitzweite annehmen, indem zwei Platten über einander

so angeordnet sind, daſs die obere, rostartig gestaltet, mit ihren nach unten

zugeschärften Stäben sich der unteren beliebig nahe bringen läſst, wodurch die

scharfen Roststäbe in die Schlitze gelangen und diese verengen. Ob dies so genau

erfolgen kann, daſs beiderseits der eingesenkten Keilflächen gleich breite Schlitze

übrig bleiben, mag bei den kleinen hier in Frage kommenden Maſsen dahin gestellt

sein. Unter der Bodenplatte a, welche die Saugwirkung

vermittelt, befindet sich, mit derselben zusammengegossen, die Ankerplatte c, welche den Polen der Elektromagnete ed gegenüber liegt. Wird durch die Drahtspulen der

Strom geleitet, so erfolgt das Anziehen des Ankers c

und somit das Abwärtsbewegen der Platte a. Bringt man

Stellschrauben an, so kann der bezügliche Weg nach Bedarf eingestellt werden. Indem

der Knotenfangkasten zweitheilig hergestellt ist und die beiden Bodenplatten a (hier ist nur eine gezeichnet) durch den Hebel g verbunden sind, weiters die Durchleitung des Stromes

durch die Drahtspulen zu beiden Seiten der Mittellinie abwechselnd stattfindet, so

ist es durch eine passende Umschaltung, bei genügender Stromstärke, leicht möglich,

auch die Anzahl der Bodenplattenschwingungen dem Bedürfnisse gemäſs zu erreichen.

Daſs diese Einrichtung mindestens ebenso gut wirken kann, wie eine der anderen,

dasselbe Prinzip verkörpernden Constructionen, scheint uns fraglos. Ob jedoch die

ökonomische Seite bei allfälliger Anwendung, die vielen vorhandenen Einzeltheile,

Reparaturen u. dgl. diesen Apparat gegenüber anderen, einfacheren nicht nachtheilig

beeinflussen werden, muſs praktisch erprobt werden.

Endlich haben wir eine analoge Saugwirkung zu erwarten von der durch Kurbel- und

Schubstange hin und her bewegten Seitenwand K (Fig. 16) des

Knotenfängers von John Fleming in Cornwall, Ontario

(Amerikanisches Patent Nr. 392023). Nur ist bei demselben das Hauptgewicht auf die

Möglichkeit gelegt, bei nothwendiger Reinigung einer Knotenfangplatte den Betrieb

nicht unterbrechen zu müssen, indem eine zweite Platte neben der zu reinigenden

eingesenkt werden kann. In der Zeichnung ist die Platte C richtig eingesenkt und in Benutzung gedacht. Die unten befindliche Rinne

F fängt die gröberen Unreinigkeiten auf, durch den

Gummistreifen G ist am Boden die Dichtung hergestellt.

Soll C gereinigt werden, so wird vorerst die auch in

seitlichen Führungen gehende Platte C1 eingesenkt, C dann

ausgehoben, ohne daſs der Fluſs des Stoffes von rechts gegen links unterbrochen

werden muſs.

Zu den weiteren Theilen der Papiermaschine übergehend, sei darauf hingewiesen, daſs

auf das erste Siebwälzchen, wo das von der Brustwalze aufwärts streichende Sieb sich

wagerecht bezieh. etwas geneigt wendet, auf die letzten der Siebwälzchen und die

unten liegenden Führungswalzen besonderes Gewicht gelegt wird, bezieh. auf einen

gegenüber den anderen Siebwälzchen weit gröſseren Durchmesser gedrungen wird. Es

scheint diese Forderung nur begründet, indem die Biegung des Siebes um eine mit

gröſserem Durchmesser ausgestattete Walze für die Dauer wesentlich günstig wirken

wird.

Wie schädlich gleitende Reibung des Siebes über das dasselbe unterstützende Wälzchen

ist, wie sehr dieselbe die Dauerhaftigkeit desselben mindert, geht aus dem

Ausspruche hervor, den ein gewiegter Praktiker gegenüber solchen Neuerungen gethan

hat, welche diesen Umstand verhindern wollen: Das beste Mittel ist die Oelkanne in

der Hand eines aufmerksamen Maschinenführers. Doch findet man leider nicht immer

solche und haben deshalb Neuerungen, welche den Antrieb der Wälzchen, sämmtlich mit

gleicher Geschwindigkeit, bezwecken, immerhin gewissen Werth. Derart ist z.B. das an

Richard Smith in Boston ertheilte Amerikanische

Patent Nr. 398091, bei welchem jedes Wälzchen durch ein Kegelräderpaar angetrieben

wird.

Bekannt ist, daſs das Langsieb leicht seitlich sich „verläuft“ und dadurch zu

Störungen Anlaſs gibt. Gegen diesen Uebelstand sind schon mehrfach Vorkehrungen

getroffen worden, von welchem vorerst diejenige als Beispiel erwähnt werden mag, bei

welcher der Siebrand seitlich unter den Mantel eines cylindrischen Röllchens

schlüpft, dieses drehend mitnimmt und so zur Bethätigung eines Klingelapparates

Anlaſs gibt, wodurch der Maschinenführer aufmerksam wird und das Lager der Lenkwalze

mittels einer Schraube etwas verstellt. Auch sind Vorrichtungen erdacht worden,

welche dieses Verstellen selbsthätig bewirken lassen. So streift bei dem

Amerikanischen Patente Nr. 395253, ertheilt an Richard

Smith in Boston, der Siebrand an einen stellbaren Anschlag, verschiebt

diesen und rückt dadurch mittels einer Hebelverbindung einen Sperrkegelmechanismus

ein, was durch Anstemmen des Sperrkegels an einen Sperrzahn die Verschiebung des

einen Lagers der Leitwalze zur Folge hat. Einzusehen ist aber, daſs es jedenfalls

nothwendig ist, das Anstreifen des Siebes, welches ja nicht plötzlich und kräftig,

sondern allmählich immer mehr und mehr geschieht, durch eine bedeutendere Wegstrecke

erfolgen zu lassen, wenn der Apparat sicher wirken soll. Dadurch werden aber die

ohnehin heiklen Siebränder eine unangenehme Beanspruchung erfahren, die sicher einen

bälder eintretenden Verschleiſs zur Folge haben wird.

Nach einem ganz anderen Prinzip, welches eine bessere Schonung des theueren

Langsiebes erwarten läſst, ist der durch D. R. P. Nr. 44586 geschützte Sieb- und Gewebeführer von Bruno Meinert in Berlin construirt. Es wird hierbei nicht auf Anstreifen

der Ränder Rücksicht genommen, sondern durch Verlaufen des Siebes eine oder

allfällig zwei Walzen, zwischen welchen dann das Sieb sich befindet, seitlich

verschoben und so der Apparat zur Richtigstellung eingerückt. In Fig. 17 Taf. 12 ist die

Vorrichtung nach der Patentschrift skizzirt, Wir erkennen in W die Lenkwalze, welche durch das sich bewegende und durch W gestützte Sieb in der Pfeilrichtung gedreht wird.

Läuft das Sieb richtig, so stehen die beiden geriffelten und mit der Achse von W fest verbundenen Tellerscheiben T von der gerauhten Rolle B so weit ab,

daſs dieselbe still steht. Verläuft jedoch das Sieb M,

so nimmt es, der ganzen Breite nach auf W aufruhend,

die Walze W mit, drückt dadurch den einen oder den

anderen der Teller T an die Rolle B, wodurch dieselbe gedreht wird und, da ihre Nabe die

Mutter für die fest gelagerte Schraubenspindel J

bildet, sich auch verschiebt. Dabei nimmt sie aber auch das mit ihr

zusammengegossene Lager der Achse z der Walze W mit und stellt diese dadurch so weit schief, daſs das

Sieb M wieder in den richtigen Lauf gelangt. Damit

rückt dasselbe aber den Verstellungsmechanismus auch wieder selbst aus. Die

Vorrichtung ist wirklich hübsch gedacht, kann sicher nicht complicirt genannt werden

und verspricht besten Erfolg.

Das Amerikanische Patent Nr. 395544, ertheilt an Chalmers

Chapin in Holyoke, bezieht sich auf Saugkästen, indem derselbe empfiehlt, Saugkastendeckel, welche sonst mit

gebohrten, also durchaus gleich weiten Oeffnungen versehen werden, mit oblongen und

nach unten sich kegelförmig erweiternden Löchern gegossen herzustellen, was dann ganz leicht möglich ist und auch ein

allfälliges Verstopfen der Löcher hintanhält.

Eine bemerkenswerthe Einrichtung über Saugkästen enthält das Amerikanische Patent Nr.

384276 von James D. Pickles in Manchester, Connecticut,

und Williarn F. Pickles in Lafayette, Pennsylvania. Bei

den gewöhnlichen Saugkästen ist der Deckel fest und schleift das Sieb darüber.

Dadurch ist wohl ein ziemlich dichtes Anlegen des Siebes zu erhoffen, doch ist dann

die Abnutzung durch gleitende Reibung nur natürlich.

Beim Saugkasten von Pickles, der in Fig. 18 Taf. 12 nach der

in der Papierzeitung erschienenen Patentbeschreibung

skizzirt ist, haben wir einen festen, mit der Saugvorrichtung verbundenen Theil D, der oben der ganzen Länge nach einen Kanal d und eine mit der Luftpumpe verbundene centrale

Höhlung d1 enthält; D ist mit einem beständig sich drehenden gelochten

Mantel D1 umgeben, der

seinen Antrieb am Umfange durch Reibungsrollen so erhält, daſs er am äuſseren

Umfange dieselbe Geschwindigkeit wie das Langsieb annimmt und so zwischen den beiden

keine oder bei geringen Differenzen in der Geschwindigkeit auch nur geringe

gleitende Reibung stattfindet.

Um den Saugkasten der Papierbreite anzupassen, haben wir in dem oberen Längskanal

jederseits luftdicht schlieſsende Kolben i angeordnet.

Durch Hebelbelastung wird ein beständiges Andrücken an das Langsieb erreicht. Soweit

scheint die Einrichtung wirklich recht hübsch; doch mag das Bedenken nicht unerwähnt

bleiben, daſs das Langsieb sich nicht so weit ordentlich an den Saugkastenmantel

gegen vorn und rückwärts anlegt, daſs das Absaugen nicht durch das Sieb hindurch,

sondern auf einem anderen Weg stattfinde.

Sehr wichtig für das richtige Laufen des Metalltuches ist die genaue Stellung der Gautschwalzen,

deren Achsen genau parallel sein sollen. Es wird dies gewöhnlich durch Anlegen von

genau hergestellten Latten an den beiden Enden der Walzen und Vorbeivisiren

untersucht. Dies hat immerhin gewisse Mängel an sich, indem auf genaues Sehen

gerechnet wird. Deshalb ist eine Vorrichtung des Ingenieurs Edward Rész, welche derselbe in der Papierzeitung beschreibt, recht empfehlenswerth, weil man durch dieselbe

von diesem Umstände ziemlich unabhängig wird. Er verwendet einen genau hergestellten

Metallwinkel, an dessen Ecke eine Libelle, durch Scharnier mit demselben verbunden,

sich befindet, welche durch Schraube und Rädchen in fester und doch stellbarer

Verbindung mit dem Winkel gesetzt ist. Bringt man nun die Libelle nach erfolgtem

Anlegen des Winkels an dem einen Ende der Gautschwalzen zum Einspielen, so muſs dies

bei richtiger Lage der Walzen auch beim Anlegen des Winkels am anderen Ende der

Walzen geschehen.

Von der richtigen Stellung der Gautschwalzen hängt wesentlich eine gute Papierbildung

ab. Vielfach wird das „Blasig- oder Welligwerden“ der Papierbahn schlecht

gestellten Gautschwalzen zugeschrieben. Mehrfach konnte jedoch auch abgenutzter,

„hart“ gewordener Filz als Ursache erkannt werden. Als Mittel dagegen ist

ein leichtes Filzwälzchen empfohlen, welches auf dem Filz liegt, über welches

entweder die Papierbahn geleitet wird, oder es wird dieselbe zwischen Wälzchen und

Filz durchgeführt. Ein weiterer Grund für die unangenehme Erscheinung ist in der

Mischung verschiedener Stoffsorten, insbesondere auch in der Beigabe von

Ersatzstoffen zu suchen. Papierfabriken arbeiteten bei gleichartigem Stoffe ganz

ohne Anstand, während sofort nach Zugabe von Ersatzstoffen Miſsstände auftraten. Josef F. Flood und Buchanan, Bolt und Co. in Holyoke

wollen das Blasigwerden der Papiere, das „Hartwerden“ der Filze, deren

bedeutenden Verschleiſs und die dadurch verursachten Kosten durch Ersetzen der Filze

durch Metallsiebe (Amerikanisches Patent Nr. 403744) vermeiden. Abgesehen davon,

daſs die hierdurch in das Papier gemachten Eindrücke auch bei kräftigem Kalandern

nicht verschwinden dürften, so scheint es uns, daſs man bezüglich des Verschleiſses

und der Kosten damit aus dem Regen in die Traufe kommen wird; erinnern wir uns doch

nur an die kostspieligen Langsiebe der Papiermaschinen.

Besonders bei feinen Papieren und solchen aus weniger festem Stoffe würden Blasen

leicht zu schlechten Stellen im Papiere Anlaſs geben und damit vielleicht öfteres

Reiſsen der Papierbahn oder doch ein unschönes Aussehen zur Folge haben. Es ist

deshalb auch die Anwendung eines Obertuches, um Papiere jeder Stärke herstellen zu

können, wofür neuerdings Heinrich Hoeborn und Cie. in

Hemer das D. R. P. Nr. 46422 erhalten haben, nur zu empfehlen. Nach diesem Patente

wird die ganze Siebpartie und die Gautsche durch einen Filz in Bewegung gesetzt, welcher

selbst von der Ober walze der Naſspresse angetrieben wird. Dadurch soll es noch

möglich sein., Seidenpapiere von 16g Gewicht für

1qm herzustellen, während die besten

englischen Maschinen nur solche von 42g liefern

können.

Um die Walzen der Naſspresse leicht und schnell auswechseln zu können, hat Vincent G. Hazard in Wilmington die untere Walze in

oben offene Lager gelegt, während die Oberwalze in dem Ende eines einarmigen Hebels

gelagert ist, der durch eine Schraubenspindel leicht gehoben werden kann

(Amerikanisches Patent Nr. 398394).

Zur Trocknung von Papier übergehend, sei des sich in der

Praxis gut bewährenden, von Ingenieur Kaiser

construirten Trockenapparates für Maschinenpapier gedacht. Bei demselben soll im

Anfange, wo das Papier noch sehr feucht ist, eine direkte Berührung mit den heiſsen

Trockencylindern vermieden und das Papier allmählich immer höheren Temperaturen

entgegengeführt werden. Das Papier läuft nämlich über Haspel, welche die

Trockencylinder umgeben, und wird dabei selbsthätig durch zwei endlose schmale

Bänder fortgeleitet, wobei auf die nöthigen Regulir- und Spannvorrichtungen gedacht

ist. Der Dampf wird in die in zwei Gruppen von je sechs kleinen Trockencylindern,

von denen wieder je drei lothrecht über einander liegen, u. z. in die höchst

liegenden direkt geleitet, durchströmt diese und der Reihe nach die tiefer

liegenden, während das Papier den entgegengesetzten Weg macht. Dadurch nähert man

sich der so günstig wirkenden Lufttrocknung, und ist auch der günstige Einfluſs

durch die Prüfungsergebnisse der Anstalt in Charlottenburg festgestellt, indem in

der Längsrichtung derartig getrockneter Papiere eine gröſsere Dehnung gefunden wurde

als in der Querrichtung, während sonst das umgekehrte Verhältniſs einzutreten

pflegt. Es ist dies durchaus nicht unnatürlich, wenn man bedenkt, daſs die erste,

scharfe Trocknung erwiesenermaſsen den schädlichsten Einfluſs auf die Zugfestigkeit

ausübt.

Für die Trocknung von Pappen haben sich Cylinder von etwa 1m,8 Durchmesser gut bewährt, indem hierbei behufs

genügender Festigkeit der Cylinder schon eine ziemliche Wandstärke nothwendig ist,

um dem Dampfdrucke zu widerstehen. Dadurch ist aber auch erreicht, daſs derselbe

eine gleichmäſsigere Wärme behält und das Werfen der Pappen nicht so sehr befürchten

läſst. Noch gröſsere Cylinder würden verhältniſsmäſsig auch noch bedeutendere

Wandstärken erhalten müssen und daher aus doppeltem Grunde schon so schwer werden,

daſs deren Anwendung sich nicht empfiehlt.

Zur selbsthätigen Bewegung bezieh. Einführung von Bogen in Trockenräumen haben Grahl und Höhl in Dresden ein Patent für eine

Einrichtung angemeldet, welche nach einer in der Papierzeitung erschienenen Skizze in Fig. 19 und 20 Taf. 12

skizzirt ist. Die Bogen werden auf Rahmen a gelegt,

welche einfach auf lothrechte Zapfen an einer endlosen, sich beständig bewegenden Kette gesteckt

sind und so von derselben mitgenommen werden. Die Bogen werden bei D aufgegeben, zur obersten Reihe emporgeführt und,

indem dann die Kette um Räder b auf den lothrechten

Wellen A und C gelegt und

durch Reibung mitgenommen wird, schrittweise nach unten gebracht, indem sie

sozusagen eine Schraubenlinie durchlaufen. Die Welle A

wird angetrieben.

In anderer Weise wird das Ueberführen der Bogen aus einer Reihe in die nächst niedere

in einem weiteren Patente von Grahl und Hoehl

ausgeführt (D. R. P. Nr. 43138). Die Bogen werden einzeln in möglichst gleichen

Abständen auf die oberste Reihe des Trockenapparates aufgelegt, bewegen sich mit

ihrer Unterlage (Fig. 21 Taf. 12) bis an das Ende der Reihe und fallen dort auf endlose um

Rollen c, d bewegte Bänder e auf, welche sie mitnehmen. Hierbei lehnt sich ihr Rand an die Leiste f. Sämmtliche Leisten f

sind durch einen Rahmen g verbunden, welcher durch eine

Schubstange mit dem einen Ende eines Hebels verbunden ist, der um eine Achse

schwingt, hin und her bewegt von einer unrunden Scheibe h. Dadurch werden also vorerst, wie oben gesagt, die Bogen von ihrer Reihe

abgenommen und, indem die betreffenden Bändchen in der Höhe der nächsten Reihe die

Bogen halten, beim Rückgange dieser zugeführt. So wiederholt sich das Spiel

beiderseits, bis die Bogen unten angelangt sind.

Aehnlich einer Einrichtung, welche bereits in dem vorigen Referate, 1888 269 97, beschrieben wurde, ist der Trockner von John H. Lorimer in Philadelphia (Amerikanisches Patent

Nr. 393770), bei welchem das Trockengut zwischen zwei Sieben (Filzen) in die

Trockenkammer und aus derselben geführt wird.

Ferdinand Adler in Neudorf a. d. Spree benutzt nach dem

Oesterreichisch-Ungarischen Privilegium vom 21. Februar 1889, D. R. P. Nr. 46718 zur

Trocknung von Pappen eine eigenthümliche Aufhängungsart, welche das allseitige Zusammenziehen der Pappen nicht behindert.

Dieselben werden durch den Schlitz zwischen zwei an einander geklemmten Holzlatten

lose eingeführt und der nach oben reichende Rand

zwischen zwei oder drei einfachen Klammern geklemmt, so daſs diese, wenn die Latten

seitlich auf Unterstützungen gelegt werden, lose sich an die Oberseite der Latten

stützen und den Bogen ganz frei beweglich halten.

Ueber Papierschneidmaschinen liegen einige recht

interessante Neuheiten vor. Die Maschine von Leo Carrer

in Düsseldorf (D. R. P. Nr. 47146) ähnelt in ihrer äuſseren Gestalt bereits

bekannten Ausführungen, doch ist in Bezug auf die Schnittwirkung eine eigenthümliche

Anordnung getroffen. Wir haben in der nach der Patentschrift gegebenen Skizze Fig. 22 Taf.

12 einen durch den Preſsbalken P genügend gedrückten

Papierstoſs vor uns, der von dem im Messerbalken S

angebrachten Messer so zerschnitten wird, daſs dasselbe in einer Zickzacklinie durch

die ganze Höhe geführt wird. Hierbei soll vorher ausprobirt werden, unter welcher Neigung gegen die

Wagerechte die Schneide am besten geführt wird, und soll die Messerbewegung dann so

erfolgen, daſs dieser Winkel fortwährend derselbe bleibe. Dies geschieht durch einen

von der Welle des Schwungrades W aus bewegten

Mechanismus. Durch das kleine Getriebe r wird das

gröſsere Rad r1 in der

Pfeilrichtung gedreht. An dessen Welle befindet sich aber die Kurbel S2, welche mittels der

Schubstange S1 den

Messerbalken S in der Längenrichtung des Messers hin

und her zu ziehen vermag. Für das Eindringen des Messerbalkens wird die Bewegung von

dem Trieb r2 auf der

Welle von r1 noch

weiter auf das groſse Rad r3 ins Langsame übersetzt, wodurch auch die auf seiner Welle aufgekeilte

Kurbelscheibe mit der Nuth B4 gedreht wird. In H4 gleitet aber der Zapfen der Schubstange H1, welche am Ende des

einarmigen Hebels H2

angreift, denselben auf und ab bewegt und diese Bewegung noch entsprechend kleiner

auf die Traverse B überträgt, indem H2 zwischen den beiden

Rollen R, welche sich um durch B gesteckte Achsen drehen, hindurchgeht. Wegen der lothrechten Stangen B2 muſs der

Messerbalken aber die Bewegungen der Traverse B

mitmachen. Das Festklemmen des Papierstoſses vor dem Schneiden mittels des Balkens

P, was hier wegen der hin und her gehenden Bewegung

des Messers noch nothwendiger als bei anderen Maschinen erachtet werden muſs,

geschieht durch Hebelbelastung, indem die Gewichtshebel P3 durch Vermittelung der Winkel P2 vorerst auf der

Traverse B aufruhen, mit dieser sich so lange

gleichmäſsig senken, bis der Preſsbalken P sich auf den

Papierstoſs auflegt, und dann durch die Stangen P1, deren Länge mit Schrauben geregelt werden kann,

ihre jetzt frei schwebende Belastung auf den Balken P

übertragen. Noch ist die Bedingung zu erörtern, unter welcher der Eindringungswinkel

des Messers gegen die Wagerechte während der Bewegung ungeändert bleibt. Es möge

dann, wenn die Kurbel S2 (Fig. 23) in der Lage oA den beliebigen Winkel ω

mit der Lothrechten oo1

einschlieſst, die Kurbelwarze in der Nuth H4 bei A1 gerade in der Lothrechten oo1 stehen. Bewegt sich dann die Kurbel

S2 um den Winkel

δ weiter von A gegen

B, so drehe sich die Kurbelscheibe vermöge der

Räderverbindung um den Winkel δ1 und die Warze gelange von A1 nach B1. Nennen wir nun diese veränderliche Entfernung B1

o1 . . . . . allgemein

r, die Radien der Räder r2, r3 bezüglich mit diesen Buchstaben, mit k die Kurbellänge S2, so wird, wenn wir von dem Einflüsse der endlichen

Länge der Schubstangen absehen:

s = k

[sin (ω + δ) – sin ω]

der nach links zurückgelegte Weg der Schubstange S1, mithin auch der

wagerechte Weg des Messerschlittens sein. Nun ist wegen des Eingriffes der Räder r2 und r3 : arc . DC = arc . D1C1,

\mbox{somit:}\ r_2\,.\,\delta=r_3\,.\,\delta_1,\

\mbox{oder:}\ \delta=\frac{r_3}{r_2}\,.\,\delta_1.

Der lothrecht abwärts gerichtete Weg der Stange H1 ist, wieder bei

Vernachlässigung des Umstandes, daſs H1 endliche Länge besitzt:

s1 =

o1

A1 – o1

B1 . cos δ

1,

oder auch bei Einführung der abgekürzten Bezeichnungen:

s1 =

r0 – r . cos δ1.

Nun soll die Neigung, unter welcher das Messer den Schnitt

schräg gegen die Wagerechte vollzieht, unveränderlich sein; daraus folgt aber, da

sich diese Neigung aus dem lothrechten Wegstück s1 übersetzt im Hebelverhältnisse

\frac{a}{b} des Hebels H2, und dem gleichzeitigen wagerechten Wege s bildet, daſs sein soll:

\frac{b}{a}\ \frac{s}{s_1}=tg\,\alpha=const.\

\mbox{oder}\ \frac{s}{s_1}=\frac{a}{b}\,.\,tg\,\alpha,

also auch:

\frac{k\,.\,[sin\,(\omega+\delta)-sin\,\omega]}{r_0-r\,cos\,\delta_1}=tg\,\alpha\,.\,\frac{a}{b}.

Folglich ist:

\frac{r_0}{cos\,\delta_1}-k\,[sin\,(\omega+\delta)-sin\,\omega]:\frac{a}{b}\,tg\,\alpha\,.\,cos\,\delta_1=r,

oder auch:

R=\frac{r_0}{cos\,\delta_1}-\frac{k\,\left[sin\,\left(\omega+\frac{r_3}{r_2}\,\delta_1\right)-sin\,\omega\right]}{\frac{a}{b}\,.\,tg\,\alpha\,.\,cos\,\delta_1}

die Polargleichung der in der Kurbelscheibe einzuarbeitenden

Nuth, Man sieht, daſs diese Gleichung trotz der vorgenommenen Vernachlässigungen

nicht einfach ist. Immerhin können leicht einzelne Punkte derselben bestimmt und aus

diesen die Nuth hinreichend scharf angegeben werden.

Als ein Fortschritt mag auch die Angabe von Fr. W.

Andreas in Coswig i. A. (D. R. P. Nr. 43654) für Diagonalschneidmaschinen

hervorgehoben werden. Beim Verschieben des am Ende der Maschine angebrachten Balkens

derartiger Maschinen ist es nothwendig, jede einzelne Führungsbänderrolle zu

verstellen, was recht umständlich ist. Dies wird gemäſs Fig. 24 Taf. 12 nach der

Patentschrift hier dadurch vermieden, daſs die Rollen R

auf den Stäben A einer scherenartigen Verbindung

gelagert sind. Indem nun die eine Reihe der Gelenke der Scheren auf dem Messerbalken

M sich befindet, die anderen Gelenke frei sind und

ein Ende der Stäbe A in der festen Nuth G geführt ist, wird durch die Stellung des Balkens

selbst, wie im Vergleiche mit der punktirt gezeichneten Stellung ersehen werden mag,

die richtige Lage der Führungsrollen R erreicht.

C. L. Lasch und Cie. in Reudnitz-Leipzig erhielten das

D. R. P. Nr. 43571 für eine eigenthümliche Einrichtung, um mittels Kreismesser aus

breiten Rollen schmale neben einander aufgewickelte zu erzeugen. Eine entsprechend

geschlitzte Bodenplatte verschlieſst den Kasten mit den Schneidrädchen, der auf den

geschnittenen Rollen so aufruht, und ragen die Schneiden nur wenig durch die

Schlitze der Bodenplatte vor.

Durch das Gewicht des Kastens wird ein dichtes Aufwickeln erzielt und ziemlich gut

ein seitliches Ausweichen gehindert.

Bei dem durch D. R. P. Nr. 26409 geschützten Schnittandeuter von Karl Krause in Leipzig

wird, um genau nach vorgezeichneten Linien den Schnitt zu vollziehen, ein Balken

mittels eines Fuſstrittes herabgelassen bezieh. gehoben, um so rasch die Stelle zu kennzeichnen, wo das Messer

auftreffen würde.

Um Pappen scharf im Winkel biegen zu können, ist von Friedr.

Birkenbusch in Dresden-Altstadt im D. R. P. Nr. 43450 das Abschaben von

Pappentheilen an der Umbiegstelle durch Messer, die durch einen entsprechenden

Mechanismus hobelnd vorgeschoben werden, angegeben, während die geklemmte Platte

durch eine Spurrolle umgebogen wird.

Nach der Erfindung von Gebrüder Brehmer in

Plagwitz-Leipzig wird auf seiner Pappenfräse die Kante

angefräst.

Es ist bekannt, daſs bei nicht gehöriger Aufmerksamkeit des Maschinenführers das

Papier nicht gleiches Gewicht behält, d.h. daſs gleiche Flächen der Papierbahn, an

verschiedenen Stellen derselben entnommen, nicht gleich viel wiegen, sondern daſs

die Gewichte oft bedeutend von einander abweichen. Es kann dies dem Fabrikanten

einen bedeutenden Schaden verursachen und die Verkäuflichkeit der Waare wesentlich

beeinträchtigen. Deshalb ist es nothwendig, dem Maschinenführer die regelmäſsige

Controle des Gewichtes aufzutragen; nicht selten wird dies jedoch nicht gehörig

beachtet und ungleichförmiges Papier erzeugt. Es hat daher ein Apparat, der die

Wachsamkeit des Wärters controlirt, etwas für sich. Der Apparat müſste selbsthätige

Gewichtsangabe des Papiers ermöglichen, die Zeitangabe fortlaufend notiren, ohne

daſs der Maschinenführer diese Notizen beeinflussen und nur der controlirende Beamte

Vergleiche mit den Aufzeichnungen des Wärters thun kann. Zugleich ist der

selbsthätige Verschluſs der Controlbogen wünschenswerth. Diesen vielfachen

Anforderungen wird die Fabriksbogenwage mit selbsthätiger Aufzeichnung der Zeiten

der Wägungen gerecht, für welche allerdings nicht gerade einfache Einrichtung Georg Rank in Osery bei Grodno in Ruſsland das D. R. P.

Nr. 48316 erhielt. In Fig. 25 Taf. 12 ist die

Vorrichtung nach der Patentschrift skizzirt.

Im Inneren eines vollständig verschlieſsbaren Kastens, von dem nur zeitweilig der

Theil N dem Wärter zugänglich ist, schwingt der

Wagebalken n, der an dem einen Ende in die Schale m den mit einem numerirten Ringe umschlossenen Bogen

aufnimmt, was dann geschehen kann, wenn der Deckel A

selbsthätig aufgeklappt ist. Ist dies geschehen, so wird A vom Wärter geschlossen und durch die Knaggen e1 so lange unter Verschluſs gehalten, bis

alle übrigen Functionen des Apparates im Inneren vor sich gegangen sind. Dabei wird

aber die untere Knagge e2 des Hebels e derart gestellt, daſs der

Riegel g der Thüre zwischen Theil N und

Q frei wird, diese durch ihr Eigengewicht nach

abwärts sich dreht und den Zugang von N nach Q öffnet. Zugleich wird durch das Schlieſsen des

Deckels A aber auch die Gewichtsscala z von den sie gewöhnlich verhüllenden Kappen C frei gemacht. Dies geschieht, durch das am Deckel

befestigte Zahnradsegment v und die Zahnstange p, indem diese mit ihrem anderen Ende den durch eine

Feder angedrückten Knaggenhebel q soweit dreht, daſs

sein oberes Ende unter den Zahn r gelangt, wodurch es

der Stange s ermöglicht ist, dem Drucke der Feder u zu folgen und durch ein geeignetes

Verbindungsstängelchen das Gelenksparallelogramm ll1

l3

l2 aus einander, das

Gelenk l herab zu ziehen und somit die Kappen CC seitlich von der Scala z zu entfernen, da durch Stängelchen die Verbindung derselben mit dem

Gelenksparallelogramm hergestellt ist. Das Gewicht des Bogens kann nun abgelesen

werden. Hierauf kann der Bogen von der Wagschale entfernt werden, was durch den

Löffel y unter Mitwirkung des eigenthümlich hohl und

oval gestalteten Hebedaumens x1 geschieht. An der Achse von x1 ist ein Kurbelgriff

gewöhnlich in der Richtung gegen A0; bewegt sich der Griff von A0 gegen a1, so wirkt x1 auf y und dieser

Abwerfer unterfährt rasch seitlich die auf der Schale

liegende Papierrolle, wirft sie von jener ab, worauf sie in den Kasten Q hinabfällt und dort mit anderen Rollen so lange

verbleibt, bis der betreffende Beamte, etwa beim Schichtwechsel, sie dem Kasten

entnimmt. Dreht der Wärter dann die Kurbel weiter von a, nach a2, so wird durch die Zahnräder

V und W endlich die

mit W auf derselben Achse befindliche Spiralfeder M so weit gespannt, daſs sie Kraft genug erhält, die

Bodenplatte B wieder aufwärts zu drücken, bis Riegel

g einschnappt und durch den bereits erwähnten

Knaggen e2 festgehalten

wird. Ist aber die Kurbel bis a2 gelangt, so ist

auch das an ihrer Achse befindliche Excenter c soweit

gedreht, daſs es mittels des Stängelchens d dem Hebel

e den weitest möglichen Ausschlag derart gegeben

hat, daſs der obere Knaggen e1 den Sperrhaken f des Deckels frei gibt und dieser selbsthätig

aufspringt, da die Feder x fortwährend auf die früher

schon erwähnte Zahnstange p wirkt und daher vermöge des

Getriebes v die Drehung des Deckels A wirklich einzuleiten vermag. Zur endlichen

Verzeichnung der Zeiten der Abwägungen dient die oberhalb des beschriebenen

Apparates befindliche Controluhr U, indem auf einen

schon vorbereiteten, eingetheilten und fortgesetzt bewegten Papierstreifen durch

Nadelstiche von der Blattfeder L die Zeiten der

Wägungen markirt werden. Indem nämlich der Maschinenführer den Kurbelgriff A0 nach a1 und a2 rückt,

bewegt das bereits erwähnte Excenter c auch das

Stängelchen h, dadurch auch den Winkelhebel E, die Zugstange F, den

Hebel H, weiter G und den

Hebel JK, dessen nach abwärts gerichtetes Ende K die Nadelspitze der Feder L in den Papierstreifen eindrückt. Unter einem bethätigt auch die Excenterstange h den Hebel k, dessen

oberes Ende dann durch einen Kloben auf das Gelenk l2 wirkt, dadurch das ganze Parallelogramm schlieſst

und somit auch die Verhüllung der Scala z durch die

Kappen C erreicht. Da, wie früher erwähnt, die

Zahnstange p durch die Feder x nach links gerissen wurde, kann der aufrechte Hebel q den Zahn r der Stange

s gefangen halten, so daſs der Apparat wieder ganz

in den anfänglichen Zustand versetzt ist.

Die Maschinenbauanstalt Golzern, welche dem Referenten

freundlichst Zeichnungen ihrer Specialmaschinen zukommen lieſs, stellt auch unter

anderen einen sehr hübschen Einsprengapparat dar, der in Fig. 26 Taf. 12

gezeichnet ist. Ein drehbar gelagertes Spritzrohr a

erhält in einer Längsreihe Löcher, durch welche die kalte oder warme Flüssigkeit

ausgespritzt wird und vorerst auf den ebenfalls drehbar gelagerten Blechmantel mit

Austrittsöffnung c schlägt. Sie wird dort so zerstäubt,

daſs die feineren Bläschen nach auſsen auf die zu feuchtende Bahn d gelangen, während die schwereren Tropfen im Mantel

zurückgehalten werden. Durch die Drehbarkeit der beiden erwähnten Haupttheile kann

der Austritt der zerstäubten Flüssigkeit beliebig regulirt werden.

Die Feuchtapparate leiten uns zur Betrachtung der Kalander, bei welchen hauptsächlich in der Ausbildung des Bekannten

Verbesserungen stattfanden; insbesondere sei der prächtigen Frictionskalander der Firma Haubold in

Chemnitz gedacht, mit welchen man durch Räderauswechselung beliebige Friction

erreichen und auch aus ganz untergeordneten Rohmaterialien hergestellte Papiere mit

Hochglanz versehen kann. Bei dieser Gelegenheit sei der in gewisser Hinsicht

vortheilhafte Einfluſs des Kalanders auch auf den inneren Werth der Papiere erwähnt,

indem hierüber ganz interessante Prüfungsergebnisse als Beweis vorliegen.

Insbesondere können die Eigenschaften von Bogenpapier durch richtiges Kalandern in

der Querrichtung ganz merklich gebessert werden.

Das Oesterreichische Privilegium vom 4. Februar 1889, ertheilt an F. Hawke und Ch. J. Ford in London, betrifft auch

eigentlich Kalander, in denen Muster in das durchgehende Papier gepreſst werden. Im

Wesentlichen ist das Verfahren nicht neu und konnten die Genannten auch kein D. R.

P. erlangen.

Eine besondere Einrichtung ist in dem Englischen Patente Nr. 8730, ertheilt an R. T. Willcocks in Buckfastleigh, Devon., enthalten, um

auf einer der gewöhnlichen Langsiebmaschine nachgebildeten Einrichtung Papier

herzustellen, welches das äuſsere Ansehen von Handpapier besitzt, Fig. 27 Taf. 12 stellt

eine Skizze der Vorrichtung dar. Wir haben das gewöhnliche Langsieb C, über welchem aus Kautschuk oder ähnlich biegsamem

Materiale eine endlose Reihe AA solcher Theile in

gleicher Geschwindigkeit mit dem Siebe vorüberziehen, daſs sie eigentlich Handformen

auf dem Siebe C abgrenzen, in welche Formen aus J Stoff einflieſst; durch den Saugkasten F, die Gautsche PP1 findet eine der üblichen Maschinenpapierherstellung ähnliche

Entwässerung der auf dem Siebe C so entstehenden

einzelnen Bogen statt, die dann durch den endlosen Filz S in die Presse R, R1 gebracht werden. Schüttelung u. dgl. auf dem Siebe

soll in ganz ähnlicher Weise wie bei Langsiebmaschinen stattfinden.

Es seien hier noch einige sehr hübsche Anordnungen von Papierfabriken gegeben! In

Fig. 28

Taf. 12 ist eine Grundriſsskizze der Papierfabrik der Parson's Paper Company in der Papierstadt Holyoke, Mass. (Erzeugung

kräftiger Leinenpapiere), nach „The Paper World“,

– in Fig.

29 Taf. 12 jene der „Paper Mill“ in

Lucknow, Ostindien, gegeben, während Fig. 30 Taf. 12 die

Anordnung einer Cellulosefabrik, der „Detroit Sulphite

Fibre Company“, welche nach System Mitscherlich arbeitet und in der Papierzeitung besprochen wurde, darstellt. Durch die eingeschriebenen

Benennungen dürfte jede der Skizzen für sich verständlich sein.

Das Ende dieses Berichtes bilde eine Mittheilung über Fortschritte in der

Papierprüfung, in welcher sich eine Bewegung geltend macht, welche auf Abänderung

der bestehenden Vorschriften dringt. Es soll damit keineswegs die Papierprüfung aus

dem Wege geräumt werden, welche ganz unleugbar Vorzügliches für die Verbesserung der

Papiere geleistet hat, doch wird insbesondere eine Abänderung der Bestimmungen

erstrebt, welche die Einreihung in die bekannten Klassen betreffen:, so daſs

insbesondere Papiere, welche in einzelnen Punkten den Vorschriften nicht vollkommen

entsprechen, in anderer Hinsicht jedoch mehr bieten, als verlangt wird, nicht in

eine minderwerthige Klasse eingereiht werden sollen, wie es nach den jetzt

bestehenden Vorschriften unvermeidlich ist. Erwähnt sei vornehmlich die von der

Leipziger Prüfungsanstalt bewirkte Prüfung von Löschpapier durch gleichzeitiges

Eintauchen von Streifen in Wasser und Ermittelung der Saughöhe für eine bestimmte

Zeit. Gearbeitet wird in den beiden Prüfungsanstalten des Deutschen Reiches und auch

in der jungen Anstalt am technologischen Gewerbemuseum in Wien – es sei insbesondere

auf die angebahnte quantitative Bestimmung von Holzschliff hingewiesen – in

emsigster Weise. Es unterliegt wohl keinem Zweifel, daſs in der bisherigen

erfolgreichen Weise fortschreitend segensreiche Resultate weiterhin werden gewonnen

werden und daſs auch den berechtigten Wünschen der Praxis Erfüllung winken

dürfte.

Tafeln