| Titel: | Neuerungen an Dampfkesseln. |

| Fundstelle: | Band 277, Jahrgang 1890, S. 433 |

| Download: | XML |

Neuerungen an Dampfkesseln.

(Fortsetzung des Berichtes S. 385 d.

Bd.)

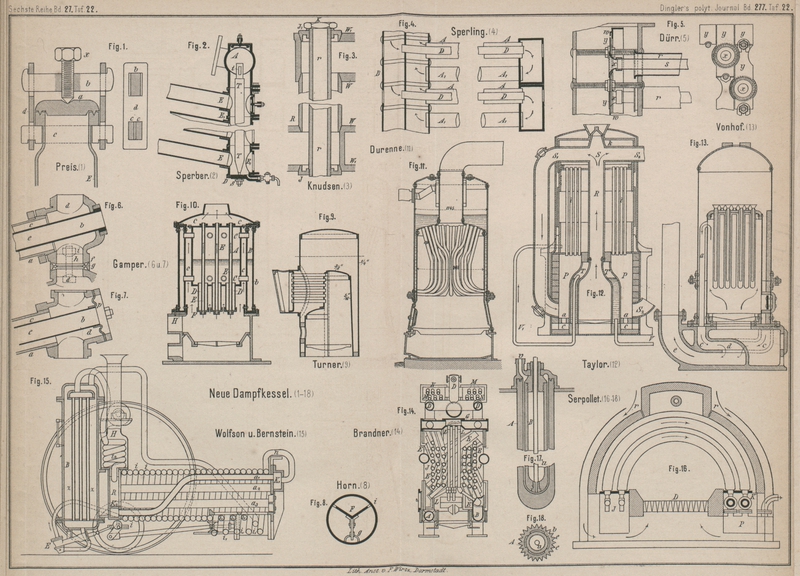

Mit Abbildungen im Texte und auf Tafel 22, 23 und 24.

Neuerungen an Dampfkesseln.

Unausgesetzt ist die Aufmerksamkeit der Kesselfabrikanten auf die

Einzelconstructionen, insbesondere auf die Verbindung der Rohrenden mit den

Kesselwänden, gerichtet. Einzelne einschlägige Anordnungen wurden bereits

gelegentlich bei der Besprechung der ganzen Kesselanordnungen erwähnt, einige

weitere mögen noch im Nachstehenden kurz beschrieben werden.

Einen recht einfachen Rohrverschluſs zeigt das C.

Preis'sche D. R. P. Nr. 47505 vom 12. Oktober 1888. Das etwas eingezogene und

mit angeschmiedetem Verstärkungsringe versehene Rohrende E (Fig.

1 Taf. 22) wird von zwei schellenförmigen Laschen cc umfaſst, welche von den geraden Laschen dd

zusammengehalten werden. Letztere tragen die Brücke b

mit der Anpreſsschraube x, welche den Deckel a auf den mit Nuthen versehenen Verstärkungsring

drückt.

Das Wesentliche der Sperber'schen Verbindung an

Gliederkesseln (D. R. P. Nr. 47698 vom 27. November 1888) ist aus Fig. 2 zu ersehen. Die

Rohre E sind mit Rechts- und Linksgewinde versehen und

mit den Köpfen EE1

verschraubt. Diese sind unter sich und mit den Verbindungsrohren A durch Schlieſsen T von

Flacheisen zusammengehalten, welche am inneren Umfange der Köpfe so liegen, daſs

behufs Reinigung, nach Oeffnen der Verschluſsdeckel d,

zwischen denselben mit einem Reiniger hindurch gefahren werden kann. Die Schlieſsen

T sind oben an den Keilen t befestigt und gehen unten durch Stopfbüchsen, welche durch die Muttern

s an die metallische Dichtung in den Deckeln D festgepreſst werden. Der quer über dem Röhrenbündel

liegende Oberkessel ist mit der vorderen Wand durch zwei Rohre verbunden, welche, um

die Spannungen zu vermeiden, je eine kreisförmige Schlinge bilden.

H. Carpentier in Paris ordnet nach dem D. R. P. Nr.

51276 vom 13. April 1889 die Rohrbefestigung in der Weise an, daſs er die Enden der

Rohre mit einem conischen Ringe, welcher sich der Wand genau anschlieſst, versieht.

Das nach innen überstehende Rohrende wird mit einem oder mehreren Schlitzen

versehen, in welche hakenförmig umgebogene Schraubenbolzen greifen, deren Muttern

auf der naheliegenden Kappenwand ihren Stützpunkt haben und beim Anziehen die Rohre

in ihren Sitz pressen, wobei die freie Oeffnung des Rohres möglichst freigelassen

ist.

Eine Röhrenverbindung für Doppelröhren-Dampfkessel (D. R. P. Nr. 51014 vom 7. Juni

1889) ist J. P. B. Knudsen in Kopenhagen patentirt. Bei

derselben ist, wie Fig. 3 zeigt, das äuſsere Rohr R mit beiden

Enden conisch in die Wand W eingesetzt, während das

innere Rohr r als Zuganker benutzt ist. Zu dem Zwecke

ist dasselbe an der einen Seite mit dem conischen Deckel J

verschraubt, an der anderen Seite mit Gewinde und einer Mutter K versehen, welche auf einen entsprechenden Deckel J1 wirkt. Durch

Anziehen der Schraube K werden gleichzeitig alle vier

Dichtungsstellen geschlossen.

F. Sperling wendet nach D. R. P. Nr. 47687 vom 6. Januar

1889 eine Röhrenverbindung für einseitig mit dem Oberkessel verbundene

Wasserröhrenkessel in der Weise an, daſs er die Anzahl der Wasser zuführenden Röhren

beschränkt, indem er die am vorderen Ende in einer Wasserkammer B (Fig. 4) vereinigten

Siederohre AA1 am

hinteren Ende gruppenweise unter einander verbindet und nur in einzelne derselben

Wasserzuführungsröhren D einlegt.

G. Dürr in Ratingen legt nach D. R. P. Nr. 46430

Zwischenwände in die Einkammerwasserrohre, welche mittels Trichter x (Fig. 5) an das Speiserohr

s anschlieſsen. Das weitere Ende des Trichters

bildet in Verbindung mit den Platten y die

Trennungswand w, welche in Gemeinschaft mit einem

angebauten Kasten eine Verbindung des Dampftheiles der Kammer mit dem Dampfraume des

Oberkessels und eine solche des Wassertheiles der Kammer mit dem Wasserraume des

Oberkessels herstellt.

Eine Verbindung, welche für solche Kessel bestimmt ist, bei denen die Wasserröhren

mit durch dieselben hindurchgehenden Feuerrohren versehen sind, ist von K.

Gamper in Sielce und R.

Farkacz in Warschau angegeben (D. R. P. Nr. 47996 vom 13.

Oktober 1888). Die Verbindung der Rohrköpfe d (Fig.

6 und 7), welche mit kugelzonenartigen oder cylindrischen Gleitflächen f und einem zwischenliegenden kugelzonenartig oder

cylindrisch ausgehölten Ringe g versehen sind, erfolgt

durch Anziehen der Schrauben A, welche eine

entsprechende Gleitfläche i haben. Die Verbindung der

Heizröhren mit den Rohrköpfen wird mittels eingesetzter Ringe (Fig. 6) oder wie Fig. 7 zeigt,

durch eine biegsame dünne Platte p bewirkt.

Um den Uebelstand zu vermeiden, daſs sich in den Wasserröhren Dampfräume bilden,

bringt A. Horn in Dehnitz nach dem D. R. P. Nr. 46590

vom 11. Oktober 1888 innerhalb der Rohre Mulden F an

(Fig. 8),

welche auf Füſsen g ruhen. Die oberen Ränder der Mulde

sind mit Zacken i versehen, welche den Dampf

durchzulassen bestimmt sind.

Die Kleinkessel.

Neuerungen von besonderer Wichtigkeit sind auf diesem Gebiete nicht zu melden, es

seien etwa diejenigen von Serpollet ausgeschlossen,

welche wenigstens einen eigenthümlichen Grundgedanken enthalten. Im Uebrigen

beschränken wir uns auf die Wiedergabe einiger der besseren Anordnungen und

Verwendungen bekannter Grundformen.

Auf der landwirthschaftlichen Ausstellung zu Plymouth wurde eine Maschine von E. R. und F. Turner mit

dem ersten Preise bedacht, deren Kessel in Fig. 9 dargestellt ist.

Die Feuerung liegt in einem cylindrischen Raum, welcher in einen Halbcylinder

übergeht, an dessen gerade Fläche ein Röhrenbündel anschlieſst, welches die Gase zum

Schornsteine führt. Die Blechstärken sind der Skizze eingeschrieben. Die Feuerfläche

beträgt 32,2 Quadratfuſs, wovon 16,5 auf die Röhren entfallen. (Anzahl der Röhren 36

von 1,5 Zoll Durchmesser. Rostfläche 2,6 Quadratfuſs, 1 Fuſs 10 Zoll Durchmesser.)

Kesseldruck 75 Pfund auf den Quadratzoll. Die Maschine ist eine eincylindrige, von

4,5 Zoll Cylinderdurchmesser und 7,5 Zoll Hub und als zweipferdig bezeichnet.

Ein stehender Dampfkessel mit angehängten Wassersäcken und durchgehenden Heizröhren

ist Gegenstand des Patentes von W. E. Thursfield und

J.

Schreiber in Wien (D. R. P. Nr. 49409 vom 16. März

1889).

Fig. 10 zeigt

zwei in einander geschaltete Kessel A und B, welche durch Rohrstutzen C mit einander verbunden sind. Durch den Raum cc gehen die abziehenden Heizgase. Um die Rohrstutzen C gut verarbeiten zu können, ist die Auſsenwand b des Auſsenkessels für sich aufschiebbar und mittels

Flanschen zu verschrauben. In den Boden des Innenkessels sind Rohrstutzen D geschraubt, deren unteres Ende je eine Muffe F trägt; in die Mitte der letzteren ist ein Siederohr

E eingeschraubt, welches durch die ganze Länge des

Kessels und den oberen Kesseldeckel geht und dort verdichtet ist. Es bildet mithin

jedes einzeln combinirte Flamm- und Siederohr einen besonderen, kleinen Kessel, in

welchem das Siederohr, da dieses den ganzen Kessel durchzieht, zugleich als

Ueberhitzer dient.

Ein Röhrenkessel von Durenne, dessen Einrichtung aus

Fig. 11

zu ersehen ist, diente auf der Pariser Ausstellung zum Betriebe von elektrischen

Maschinen und bewährte sich die ganze Ausstellung hindurch bezüglich reichlicher

Dampfentwickelung und tadellosen Betriebes. Um eine gröſsere Rostfläche zu erzielen,

ist das guſseiserne Gestell desselben erweitert. Die gebogene Form der Röhren

gestattet diesen freie Bewegung, welche einen Kesselsteinansatz verhindert; auch ist

der Wasserumlauf, der noch durch einen eingehängten Blechmantel unterstützt werden

kann, ein lebhafter. Der Dampf wird dem Kessel in der Weise entnommen, daſs er vor

seinem Austritte einen um das Ableitungsrohr der Feuergase gelegten Ring zu

durchstreichen gezwungen ist. Der Kessel hat 192 Rohre von 30mm Durchmesser, 1qm,35 Rostfläche, 30qm Heizfläche,

890l Wasser, 510l Dampf und wiegt 3270k.

Einen Kleinkessel mit rechtwinkelig gebogenen Heizröhren hat sich P.

Dupuis in Aachen patentiren lassen (D. R. P. Nr. 47686

vom 20. December 1888). Der stehende Kessel hat einen nach innen

gekümpelten Boden, auf welchem sich die rechtwinkelig gebogenen Röhren ansetzen und

in verschiedener Höhe radial der Auſsenwand zugeführt sind. Zur weiteren Ausnutzung

der Feuergase sind am Umfange des Kessels zwischen je zwei hier ausmündenden

Feuerröhren eine Anzahl von Wasserröhren angebracht, welche direkte Verbindung zwischen dem Dampf-

und dem Wasserraume haben und von den zwischen Kessel und Mantel streichenden

Feuergasen erhitzt werden. Die Reinigung der Feuerröhren geschieht nach Wegnahme des

äuſseren Mantels mit einer biegsamen Bürste.

Der Kessel von G. Taylor in Liverpool,

England (D. R. P. Nr. 49337 vom 5. April

1889) hat Gasfeuerung mit einem in der Mitte liegenden Vergasungsraume. –

Die Verbrennungsluft gelangt, vorgewärmt durch die Kanäle c und die Oeffnungen a, in die

Verbrennungskammer P (Fig. 12). Die die

Feuerung speisenden Gase strömen durch ein von Wasser umspültes centrisches Rohr R und die Rohre S, S1, S2 in die Verbrennungskammer P. Der Vergaser kann von einem Vorwärmer T

umgeben sein, welcher durch ein Rohr V gespeist wird

und durch ein Rohr V1

mit dem Kessel in Verbindung steht. Die verbrannten Gase gelangen durch Röhren i in eine cylindrische, vom Wasser umspülte Kammer k, aus der sie durch ein Abzugsrohr entweichen.

E. G. Vonhof in Sachsenberg ordnet nach dem D. R. P. Nr.

47697 eine Rauchkammer unter stehenden Dampfkesseln an, welche mit einem Kranze

abführender Heizröhren versehen sind (Fig. 13). Der in der

Patentzeichnung dargestellte Kessel ist nach dem Field'schen Systeme gebaut. Etwas unterhalb der Feuerbüchsenplatte, von

welcher 31 Field-Röhren in den Feuerraum hineinragen,

gehen 17 Feuerröhren a mit kurzer Biegung durch den

zwischen Auſsenkessel und Feuerbüchse verbleibenden Raum nach unten, wo sie in einen

gemeinschaftlichen Kanal c münden und alsdann durch

einen centralen Kanal e abgeführt werden. Es soll

hierdurch ein für alle Feuerröhren gleich starker Zug erzielt werden.

Ein Kleinkessel, der aus stehenden Rohren und Knierohren besteht, ist F. Brandner in Regensburg patentirt (D. R. P. Nr. 45507

vom 13. April 1888, Fig. 14). Das Rohrgerüst wird aus den vier senkrechten Rohren JJ, vier Querrohren und dem Rohre G gebildet. Zwischen diesen sind die winkelig gebogenen

Rohre E so angeordnet, daſs die oberen und unteren

Enden derselben abwechselnd mit je einem anderen der Gerüstrohre verbunden sind. Die

in der Mitte befindlichen Rohre L steigen senkrecht auf

und münden in das Rohr G. Das Rohr D bildet den Dampfsammler und das in dessen Nähe

befindliche, aus den Rohren N und M bestehende Rohrnetz bildet einen Vorwärmer für das

Speisewasser.

Die vielfach verwendeten Schlangenrohrkessel haben den

Nachtheil, daſs der Kesselstein schwer zu entfernen ist und daſs die Dämpfe viel

Wasser mit sich führen, während, wenn man den Dampf trocken zu halten sucht, leicht

ein Durchbrennen der Rohre stattfindet. Zur Vermeidung der erwähnten Uebelstände

ordnen nach D. R. P. Nr. 47119 vom 9. September 1888 S.

Wolfson in Zaschnick und C. Bernstein in

Berlin ihren Schlangenrohrkessel in folgender Weise an (Fig. 15). Das

Schlangenrohr ii mit einer nach unten tiefer liegenden

Wickelung i1i1, welche dem Roste Luft zuzuführen gestattet, liegt zwischen

zwei Wasserbehältern K1

K2, welche dem Kessel

als Böden dienen. Diese sind mit einander durch die Rohre a1

a2

a3 verbunden, welche

einen gröſseren Durchmesser als die Schlange i haben

und letzterer als Stütze dienen. Durch die Feuerthüre T

ist der von i1

i1 getragene Rost

zugängig. Der Boden K2

trägt den Rauchfang H. Die Pumpe E speist die Schlange i,

das Wasser durchströmt alsdann das Rohr n und geht in

die Kammer K1, in die

Rohre a1

a2

a3 und in den Boden K2, um schlieſslich im

Rohre i2 vollständig

getrocknet zu werden. Bei groſsen Dampfmaschinen soll nun dieser Dampf zunächst in

den Hochdruckcylinder strömen, von wo aus derselbe in den Niederdruckdampferzeuger

B gelangt. Bei kleineren Dampfmaschinen, wo der

erste Cylinder wegfällt, wird der Dampf ohne Weiteres in den

Niederdruckdampferzeuger B geleitet, wie auch unsere

Figur zeigt.

Bei dem Betriebe des Schlangenrohrkessels trifft die Stichflamme zunächst die Röhren

a1

a2

a3, das Rohr i wird also nicht überangestrengt. Da ferner das

Speisewasser im Schlangenrohre nicht völlig verdampft wird, so werden zunächst nasse

Dämpfe erzeugt, welche in den Niederdruckdampferzeuger B geleitet werden. Der Kessel soll sich wegen seines geringen Gewichtes

vortheilhaft für Dampfstraſsenwagen eignen, und ist er für diese Verwendung federnd

gelagert.

Einen Kessel für 1 bis 4 bauen die Rochester Machine

Tool Works in Rochester unter dem Namen Acme-Kessel. Die nachstehende

Textfigur, bei welcher der äuſsere Blechmantel entfernt ist, zeigt die Einrichtung

dieses für Kerosine als Brennmaterial berechneten Kessels. Das mittlere aus Stahl

hergestellte Rohr nimmt die radialen Röhren auf, welche mit demselben verschraubt

werden. Das andere Ende dieser Radialröhren ist mit einem T-Rohre versehen, dessen

Endflächen etwas gekrümmt sind, damit eine Verschiebung verhindert werde. Die

Dichtung derselben wird durch eine dünne Kupfereinlage bewirkt. Ein senkrechter

Schraubenbolzen preſst die ganze Reihe der T-Stücke an einander. Gegen Wärmeverluste

ist der Kessel durch einen doppelten Blechmantel mit Asbesteinlage geschützt. Die in

der Figur ersichtliche Platte ist zur Aufnahme der zweicylindrigen einfach wirkenden

Maschine bestimmt.

Textabbildung Bd. 277, S. 437

Abänderungen an den Serpollet-Kesseln (vgl. 1889 272 * 359 und 1890 275 * 404)

bilden den Gegenstand des D. R. P. Nr. 50237 vom 4. Mai 1889. Anstatt der bisher

beschriebenen Röhren mit flachem Schlitze wird die capillare Fläche nunmehr durch

zwei in einander gesteckte runde Röhren gebildet, welche den engen Wasserraum zwischen sich lassen. Um

das Zusammenfallen der Mittellinien dieser beiden Rohre dauernd zu sichern, ist das

innere Rohr mit drei oder mehr äuſseren Rippen versehen, deren Höhe genau gleich der

Dicke des Zwischenraumes ist. Diese Rippen sind parallel der Achse, oder

spiralförmig.

Ein Theil der Anordnungen der Kessel ist unsern Lesern aus den oben angeführten

Berichten bekannt. Eine bisher nicht beschriebene Anordnung besteht darin, daſs die

flachen Röhren der ursprünglichen Form, zu Halbkreisen gebogen, in zwei Reihen über

der Feuerung liegen, wie Fig. 16 zeigt.

Sie empfangen das Wasser durch die Röhren J und führen

den Dampf den Rohren K zu, welche mit dem Dampfsammler

P in Verbindung stehen. Die Verbrennungsluft tritt

bei r ein, wird an den Wänden vorgewärmt und gelangt so

unter den Rost D. Die Verbrennungsluft wird durch

Führungsbleche wirksam um das Rohrsystem geleitet.

Eine weitere Anordnung der Serpollet'schen Röhren ist in

Fig. 17

und 18

dargestellt; sie besteht aus zwei aus einander geschobenen conaxialen Rohren A und B, welche ähnlich

wie diejenigen des Field'schen Kessels ausgebildet

sind. Hier findet die Speisewasserzufuhr durch ein kleines centrales Rohr u statt, welches in den unteren Theil des inneren

Rohres B einmündet. Der Dampf tritt oben bei v aus, um sich nach dem Sammelbehälter zu begeben. Das

äuſsere Rohr A ist auſsen mit Rippen e versehen, um die Heizfläche zu vergröſsern. Ferner

hat dasselbe an seiner Innenseite Rippen, welche das Zusammenfallen der Mittellinien

in der vorerwähnten Weise sichern sollen. Es soll sich empfehlen, hier des

leichteren Auseinandernehmens wegen die Röhren conisch zu halten.

Kessel verschiedener

Systeme.

Zum Schlusse seien noch einige bemerkenswerthe Kesselanordnungen erwähnt, welche sich

den früheren Abtheilungen nicht wohl unterordnen lassen.

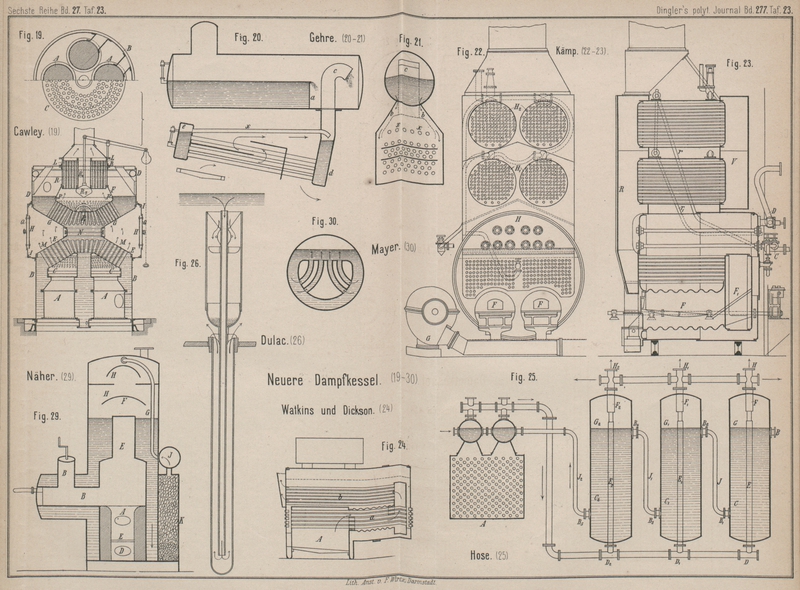

Ein von G. Cawley in London angegebener stehender Kessel

(Englisches Patent Nr. 10540 vom 29. Juni 1889) besteht nach Fig. 19 Taf. 23 aus einem

Auſsenkessel, der annähernd in der Hälfte seiner Höhe eine Einschnürung H erhält, welche durch einen Blechmantel 1 mit Einsteigethüren Q,

letztere zum Zwecke der Reinigung, zu einem ringförmigen Kanäle geschlossen ist.

Sowohl im unteren Theile B als auch im oberen D sind conische Einsatzstücke C und F angeordnet. Die Feuerungsgase

durchstreichen auf ihrem Wege von den Rosten A aus

zunächst den unteren Einsatz C, in welchem Raume sie

sich sammeln, dann gehen sie durch die schrägen Röhren M in den Kanal H, von hier aus durch die

oberen Röhren J in den Einsatz F. Bevor die Gase in den Schornstein gelangen, durchstreichen sie noch den

Vorwärmer L für das Kesselspeisewasser. Derselbe

besteht aus den senkrechten Feuerrohren RR1, welche vom Speisewasser umspült sind. Mittels des

Ventilkörpers R2 wird

die Regelung der abgehenden Heizgase in der Weise bewirkt, daſs man von denselben

eine gröſsere oder geringere Menge durch die Vorwärmerröhren senden, oder auch, um

bei geringem Zuge denselben zu verstärken, die ganze Gasmenge ohne Weiteres in den

Schornstein kann entweichen lassen. Ober- und Unterkessel sind durch den

Flanschenring N mit einander verschraubt, so daſs der

Kessel behufs Ausbesserung und Reinigung leicht auseinandernehmbar ist. Die

conischen Flächen sind durch Stehbolzen E und G gegen einander abgesteift.

Der in Fig. 20

und 21

dargestellte Wasserröhrenkessel von Gehr in

Rath bei Düsseldorf (D. R. P. Nr.

51405 vom 19. Oktober 1889) hat zwei Wasserkammern, deren hintere durch

eine halsförmige Verlängerung c mit dem Oberkessel in

Verbindung steht, während die vordere Kammer e mit

demselben keine direkte Verbindung hat und sich also unabhängig vom Oberkessel frei

ausdehnen kann. Das Speisewasser tritt in den Oberkessel, läuft bei a über und fällt durch die seitlichen Kanäle b in die Wasserkammer d.

Die oberste Reihe der Röhren x liegt über dem

Wasserstande des Rohrsystemes, bleibt also vom Wasser frei und kann mithin der Dampf

durch c in den Dampfraum gelangen. Etwa mitgerissenes

Wasser fällt durch c zurück. Da der Mantel des

Oberkessels zum Theil von den Heizgasen bespült wird, so wird in demselben das

Wasser vorgewärmt und der Kesselstein ausgeschieden.

Patent-Compounddampfkessel, System Kämp (Fig. 22 und 23). Der

eigentliche, als Innenfeuerungskessel mit zwei Wellflammrohren und Heizröhren

ausgeführte Dampfkessel H erhält das Speisewasser durch

zwei doppelte Vorwärmer H1 und H2,

welche über dem Kessel in der aus Fig. 22 und 23

ersichtlichen Weise angeordnet sind, zugeführt. Die Heizgase durchstreichen vom

Roste F aus die Heizkammer F1, gelangen

durch ein Heizrohrsystem nach der Rauchkammer R und

werden sodann durch die Röhren des aus zwei Einzelapparaten bestehenden Vorwärmers

H1 hindurchgejagt.

Von hier werden sie nach Passiren der Kammer V dem

oberen Vorwärmer H2

zugeführt, von dem aus sie in den Schornstein entweichen können. Die Speisung des

obersten Vorwärmers H2

erfolgt mittels des Injectors C aus einem Wassersammler

durch die Rohrleitung r, während die Rohrleitung r1 das vorgewärmte

Wasser zunächst dem Vorwärmer H1 und sodann aus diesem dem Kessel H zuleitet. Am oberen Theile des hinteren

Dampfkesselbodens ist ein Dampfventil D angeordnet,

durch welches der Uebertritt der im Kessel erzeugten Dämpfe nach der

Betriebsdampfmaschine geregelt werden kann. Um die Verbrennung in den Flammrohren zu

beschleunigen, wird die Verbrennungsluft durch einen Ventilator G in die Flammrohre gepreſst (Industries).

Der Kessel von R. Watkins and J. Dickson in New York

(Amerikanisches Patent Nr. 412438 vom 9. Juli 1889) hat, wie Fig. 24 zeigt, ein doppeltes System von

Röhren; die zunächst über der Feuerung A liegende

Gruppe besteht aus Wasserröhren a, welche von einem

Wellrohre umgeben sind. Das zweite Röhrensystem besteht aus Heizröhren b. Der Zug wird durch eingelegte Feuerbrücken

geleitet.

Gustav

Hose in Elberfeld (D. R. P. Nr. 46544 vom 30. Mai

1888) verbindet mit dem Wasserröhrenkessel stehende Kessel. In den

bereits mit Wasserumlauf versehenen Wasserröhrenkessel A (Fig.

25) soll das Speisewasser nicht direkt eintreten, sondern erst durch den

Stutzen B in den aufrecht stehenden Cylinderkessel C, dann in der Richtung der Pfeile durch die Stutzen

B1

B2

B3

B4 in die gleichen

Cylinderkessel C1

C2 und erst dann durch

den Stutzen B5 in den

Wasserröhrenkessel A strömen. Die drei Cylinderkessel

CC1

C2 werden durch die

abziehenden Feuergase des Wasserröhrenkessels geheizt und stehen auſserdem durch die

Dampfleitung DD1

D2 mit dem letzteren in

Verbindung, derart, daſs durch die Röhren EE1

E2 der Wasserraum der

Cylinderkessel durch Dampf geheizt wird, während sie nach den Dampfräumen GG1

G2 führen. Der Dampf

wird daher nicht aus dem Röhrenkessel, wo er erzeugt wird, entnommen, sondern

mittels der drei durchlochten Rohre FF1

F2, die im Dampfraume der Cylinderkessel vorgesehen sind,

und welche mit der gemeinschaftlichen Dampfleitung HH1

H2 communiciren. Der

Zweck dieser Einrichtung ist, eine Groſswasserraumanlage zu erhalten, welche

gefahrloser ist, als solche Groſswasserraumkessel, die der ersten Hitze des Feuers

ausgesetzt sind; ferner soll die Ausscheidung des gröſsten Theiles der Kesselstein-

und Schlammbildner aus dem Speisewasser bereits in den Cylinderkesseln erfolgen. Das

Speisewasser tritt durch die Verbindungsröhren JJ1

J2 nach der Reihe in

die drei Cylinderkessel, bewegt sich in denselben also stets von oben nach unten,

was veranlassen soll, daſs der in den mitgeheizten Verbindungsröhren sich bildende

Dampf die Bewegung des Wassers beschleunigt.

Die Patentschrift erwähnt noch mehrere Anordnungen, die aber denselben Grundgedanken

verfolgen. Wir halten bei dieser Anlage die aufgewendeten Mittel für bei weitem zu

groſs im Vergleiche zu dem erreichten Zwecke, abgesehen von anderen

Unzuträglichkeiten, die bei dem Systeme sich zeigen werden. Die Anlage mit einiger

Abänderung mag sich da empfehlen, wo es darauf ankommt, eine reichliche Menge warmen

Wassers zu gewinnen. Für die Dampfgewinnung erscheint sie uns nicht wirthschaftlich

zu sein.

Auf der Pariser Ausstellung war ein Dulac'scher Kessel,

im Wesentlichen nach der 1888 267 * 5 erwähnten

Anordnung, jedoch als Einzelkessel ausgestellt. Um den Kessel von dem Wärter

möglichst unabhängig zu machen, ist die Feuerthür durch eine schwingende Rinne

ersetzt, welche die Heizöffnung auch während des Aufgebens von Brennmaterial

abschlieſst und durch einfaches Umschwenken den Brennstoff auf den Rost entläſst.

Der Rost besteht aus prismatischen Stäben, die um ihre Achse drehbar sind und leicht die Entfernung der

Schlacken und der Asche gestatten. Der Aschenfall nimmt zugleich das Kühlwasser auf.

Die Heizgase gehen mit etwa 400° durch eine am oberen Theile des Doppelconus

ausgesparte Oeffnung ab, umstreichen jetzt noch das wagerechte Sammel- bezieh.

Vorrathsrohr, sowie den Erhitzer und entweichen mit nur noch etwa 200° in den

Schornstein. Als Beweis für die gute Wirkung der Feuerung wird angegeben, daſs eine

Analyse der abgehenden Gase mit dem Orsat'schen

Apparate 12 bis 14 Proc. Kohlensäure und keine Spur von Kohlenoxyd ergab, während

bei gewöhnlichen Feuerungen sich 5 bis 8 Proc. Kohlenoxyd vorfindet.

Der schwache Theil der vorliegenden Kesselconstruction ist offenbar der obere

Cylinder mit seinem vielfach durchbrochenen Boden. Es soll jedoch die Wärmeaufnahme

der eingehängten Röhren eine so wirksame sein, daſs die Feuergase diesen schwachen

Theil nur mehr mit 400° umstreichen, einem Wärmegrade, der jede Gefahr ausschlieſsen

soll. Selbst dies zugegeben, so müssen wir die Anordnung eines so ausgedehnten

Wärmebehälters, wie der Erhitzer ihn bildet, für sehr bedenklich halten, da

dergleichen Gefäſse erfahrungsmäſsig auch ohne unmittelbare Heizung oftmals

Explosionen verursacht haben.

Die Art und Weise wie Dulac die Field'schen Rohre verwendet, ist aus Fig. 26 zu ersehen. Der

obere Theil des Wasserzuführungsrohres ist mit einem Trichter versehen, der als

Schlammfänger dienen soll. Es ist nicht unwahrscheinlich, daſs sich dieses oder

jenes Schlammtheilchen in den Trichter begibt; eine besondere Nöthigung dazu scheint

uns nicht vorhanden zu sein. Die Befestigung der Rohre in der Kesselwand ist mittels

Einsatzringe bewirkt.

Obgleich dem Kesselsysteme in dem Berichte der Revue

industrielle nachgerühmt wird, daſs es trockenen Dampf liefere, sind

dennoch zur Vorsicht einige Dampfüberhitzungsrohre in die Abzugsheizgase gelegt.

Die Gröſsenverhältnisse des Ausstellungskessels werden wie folgt angegeben:

Heizfläche in den Röhren 61qm,63,

Gesammtheizfläche 85qm,74, Rostfläche 2qm,90, Inhalt des Wasserraumes 8220l, des Dampfraumes 4320l, zulässige Dampfspannung 8at, stündlich entwickelte Dampfmenge 2050k bei 220k

Kohlenverbrauch, stündliche Verdampfung für 1qm 20

bis 24k. An trockenem Dampf auf 1k Steinkohle (15 Proc. Asche) würde 9k = 10k,5 auf

reine Steinkohle berechnet geliefert. Das übergerissene Wasser wird zu 1 Proc.

angegeben. Der Kessel wird als rauchfrei bezeichnet.

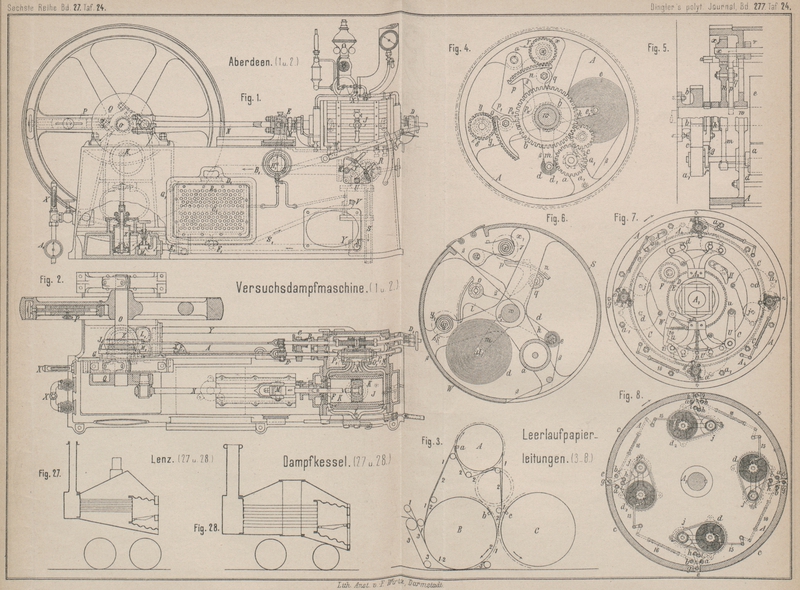

Gustav Lenz in Düsseldorf verläſst in seinem D. R. P.

Nr. 51028 vom 20. August 1889 die bei locomobilen Kesseln gebräuchliche Form des

Auſsenkessels und setzt denselben aus zwei (Fig. 27 Taf. 24) oder

mehreren conischen Stöſsen (Fig. 28), in letztem

Falle mit Einschiebung eines schräg geschnittenen cylindrischen Theiles, zusammen.

Als Feuerbox ist ein Wellrohr verwendet, welches durch Feuerrohre in gewöhnlicher

Weise mit der

Rauchkammer in Verbindung steht. Nach dieser Construction kommt der Dampfraum zum

gröſsten Theile in die Mitte des Kessels, und die Feuerbüchse in Verbindung mit den

Siederohren genügen zur Versteifung und Verankerung des Auſsenkessels. Wegen der

Einzelconstructionen verweisen wir auf die Patentschrift.

An einem Kessel mit geschlossener Feuerung und mit Kreislauf hat Carl Naeher in Chemnitz durch D. R. P. Nr. 50927 vom

12. Juli 1889 sich die Anordnung einer Pumpe, eines Strahlapparates o. dgl. zur

Erzeugung eines Wasserumlaufes, sowie in Verbindung damit die Einschaltung eines

Filters K in den Wasserkreislauf patentiren lassen. In

Fig. 29

Taf. 23 ist A der Verbrennungsraum mit Rost C und Aschenfall D, B

dient zur Brennmaterialzuführung. Durch D wird beim

Betriebe Luft von höherer Spannung eingeführt. Die Heizgase treten durch Rohr E in den Dampfraum F und

verdampfen hier die ihrem Wärmeüberschusse entsprechende Menge des durch G eintretenden und über die Glocken H fallenden Wassers. J

stellt eine Pumpe beliebiger Art dar, welche das im Filter K gereinigte Speisewasser in das Rohr G

befördert.

Karl

Mayer in Barmen ordnet bei seinem liegenden ausziehbaren Locomobilkessel

(D. R. P. Nr. 47910 vom 2. September 1888) ein

cylindrisches, jedoch, um einen hohen Wasserstand über der hohen Feuerstelle zu

gewinnen, oben abgeflachtes Flammrohr an. Letzteres ist, wie auch die Feuerbüchse,

mit senkrecht zur oberen Fläche und radial zur cylindrischen Wand stehenden

gebogenen Wasserrohren versehen, wie Fig. 30 Taf. 23

zeigt.

(Fortsetzung folgt.)