| Titel: | Leerlaufpapierleitungen an Druckmaschinen. |

| Autor: | Kn. |

| Fundstelle: | Band 277, Jahrgang 1890, S. 443 |

| Download: | XML |

Leerlaufpapierleitungen an

Druckmaschinen.

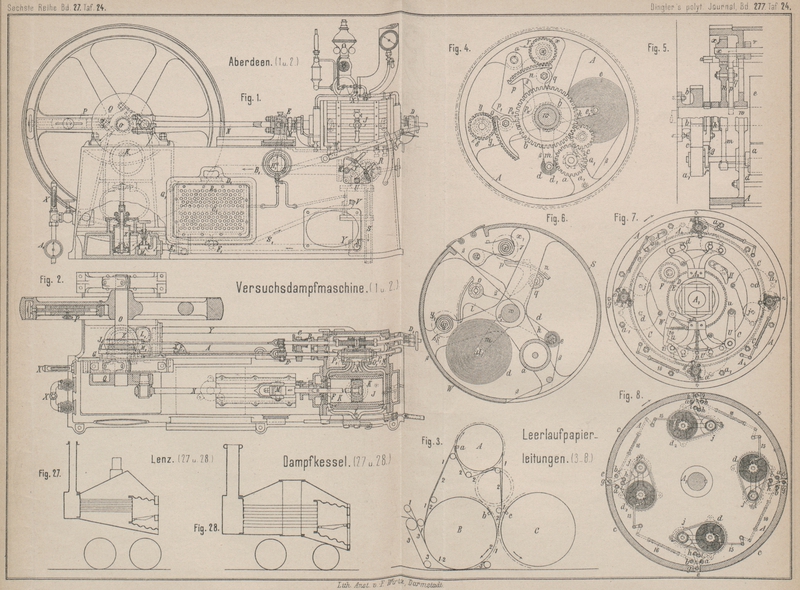

Patentklasse 15. Mit Abbildungen auf Tafel 24.

Leerlaufpapierleitungen an Druckmaschinen.

Bei Schön- und Widerdruckmaschinen, auch Complettmaschinen genannt, welche das Papier

erst auf der einen und dann unmittelbar hinterher auf der anderen Seite bedrucken,

besteht bekanntlich der namentlich bei qualitativ gutem Drucke störend auftretende

Uebelstand, daſs die Farbe vom ersten Drucke sich beim Drucke der zweiten Seite

absetzt, wodurch, nachdem sich dies mehrmals wiederholt hat, der Druck so sehr

verschmiert wird, daſs ein Fortarbeiten unmöglich ist. Um diesen Uebelstand zu

beseitigen, verwendet man geschnittene Bogen, sogen. Leerlaufpapier, welche

gleichzeitig mit dem beiderseitig zu bedruckenden Bogen eingeführt werden, so daſs

jeder Bogen stets seine besondere frische Unterlage erhält.

Dieses Verfahren hat jedoch groſse Nachtheile. Zunächst muſs stets noch ein zweiter

Arbeiter an einer derartigen Maschine in Thätigkeit sein; ferner ist der Gebrauch

solcher geschnittener Leerlauf bogen sehr kostspielig, da dieselben leicht Falze

erhalten und unbrauchbar werden. Auch haben derartige Bogen beim Illustrationsdruck die Neigung, an den

Farbeflächen anzukleben, was zeitraubende Verstopfungen und Störungen in der

Maschine verursacht, und schlieſslich müssen die aus der Maschine kommenden Bogen

mühsam durch einen dritten Arbeiter wieder vom Leerlaufbogen getrennt werden.

Diese Miſshelligkeiten sind naturgemäſs Veranlassung gewesen, daſs man andere Mittel

und Wege versuchte, das Abschmutzen beim Widerdruck zu verhindern, und ist es in

neuester Zeit Koenig und Bauer in Kloster Oberzell bei

Würzburg gelungen, einen prinzipiell völlig neuen Weg mit Erfolg einzuschlagen. Ehe

indeſs auf diesen Fortschritt eingegangen wird, sei noch eines Verfahrens von F. L.

Guéneau in Paris gedacht (* D. R. P. Nr. 47608 vom 4. März

1887). Derselbe verwendet einzelne Abschmutzbogen, welche indeſs nicht

aus der Maschine mit dem beidseitig bedruckten Bogen heraustreten, sondern welche in

der Maschine eine Art Kreislauf zurücklegen und dabei, zur Verhütung des

Abschmutzens bei längerer Benutzung, getrocknet werden.

Fig. 3 zeigt

eine diagrammatische Ansicht dieses Schmutzbogentrockners, aus welcher die Anordnung

des Trockencylinders A zu dem Schön- und

Widerdruckcylinder C und B, sowie die Bandführung für den Schmutzbogen ersichtlich wird.

Der um den Widerdruckcylinder B zwischen den

Bandführungen 1 und 2 und

zwischen der bedruckten Seite des Druckbogens und dem Cylinder B eingelegte Schmutzbogen wird beim Widerdruck von den

genannten Führungen nach oben dem Trockencylinder A

zugeführt und anderthalbmal um denselben behufs Trocknung der auf ihm abgelagerten

Farbe herumgeführt, sodann freigegeben und dem Cylinder B wieder zugeführt, wo er in die oben gekennzeichnete Stellung wieder

eintritt.

Der Trockencylinder besteht aus zwei Kopfscheiben, die durch Schienen mit einander

verbunden sind, während der Cylindermantel durch ein auf den Kopfscheiben und

Schienen befestigtes Metallgewebe gebildet ist; die Mittelachse des Cylinders wird

durch ein feststehendes Rohr gebildet, auf dem nach oben gerichtete Gasbrenner

angebracht sind. Dieses Rohr steht mit einer Gasleitung in Verbindung.

Dadurch, daſs der Schmutzbogen beim Arbeiten der Maschine anderthalbmal um den

Trockencylinder A herumgeführt wird, gelangt er völlig

getrocknet zum Widerdruckcylinder B zurück und

erscheint demnach eine Uebertragung von Farbe vom vorhergehenden Bogen auf den

folgenden ausgeschlossen. Natürlich setzt diese Führung ein besonderes Arbeiten der

Greifer a des Trockencylinders A voraus, deren rechtzeitiges Oeffnen und Schlieſsen mittels eines

Schaltwerkes erzielt wird, auf das hier nicht weiter eingegangen werden kann.

Während bei dieser Anordnung einzelne Bogen verwendet werden, benutzt die Firma Koenig und Bauer in Kloster Oberzell bei Würzburg

neuerdings eine endlose Leerlauf- oder Abschmutzpapierleitung, welche sich von einer Walze ab-

und auf eine andere Walze aufwickelt.

Das Wesentliche und Neue der Koenig und Bäuerischen

Anordnung liegt indeſs nicht in der Benutzung einer endlosen Leerlaufpapierleitung,

welche ja bereits bei Rotationsmaschinen Verwendung gefunden hat (vgl. 1889 273 * 346), sondern darin, daſs diese endlose

Leerlaufpapierleitung in den Druckcylinder hineingelegt

ist und sich selbsthätig beim Arbeiten der Maschine ab- und aufwickelt. Für diese

Anordnung ist ein D. R. P. Nr. 52090 vom 16. Oktober 1889 ertheilt.

Die Anordnung ist in den Fig. 4 bis 6 Taf. 24 dargestellt, und

zwar an einem schwingenden Druckcylinder mit zwei Druckflächen S und W und zwei in einer

Grube liegenden Greifersystemen, wie er an der neuesten Schön- und

Widerdruckmaschine von Koenig und Bauer bekannt ist

(vgl. 1889 274 * 451). Die endlose Papierleitung β ist, wie ersichtlich, auf zwei Achsen d1 und e1 aufgewickelt, damit

die Papierrollen d und e

bildend, und läuft das Papier von d aus über die Welle

w hinweg zur Widerdruckfläche W und von dieser zurück zur Walze e1 bezieh. Rolle e. Die Walze d1 ist in den Armen m

zweier an je einem Ende des Cylinders befindlichen Hebel mn gelagert, welche lose auf der Cylinderachse w sitzen, und deren Arme n mit Zahnbogen

ausgestattet sind, die in je ein Zahnrad x1 eingreifen. Die beiden Räder x1 sitzen fest auf

einer im Cylinder gelagerten Welle x, welche durch

Spiralfedern y derart mit dem Cylinder verbunden ist,

daſs mittels der Räder x1 und der gezahnten Hebel nm die Papierrolle

d gegen eine Walze a

gedrückt wird (Fig.

4), die ebenfalls im Cylinder gelagert ist. Von einem gleichen

Mechanismus, bestehend aus den die Walze e1 tragenden und ebenfalls mit Zahnbogen versehenen

Hebeln kl, den Zahnrädern y1, der Welle

y und den Federn δ

wird die Papierrolle e gegen die Walze a gepreſst (Fig. 6).

Dieses Anpressen der Papierrollen an die Walze a

geschieht aber nicht gleichzeitig, sondern abwechselnd, und zwar wird allemal die

Rolle, von der das Papier abläuft (d in Fig. 6), von der Walze a entfernt gehalten. Die hierzu dienende Einrichtung

besteht in einem Arm p, welcher auf dem Ende einer

Welle a sitzt, die mit einem Vierkant versehen ist, um

mittels eines Schlüssels verstellt zu werden. Die Endfläche p1

p0

p2 des Armes p ist bogenförmig und derart excentrisch zur Welle α gestaltet, daſs deren Mitte p0 weiter von α entfernt ist als die Endpunkte p1

p2. In der Ebene dieses

Armes p ist der betreffende Arm l (Fig.

6) mit einer Rolle o versehen, gegen welche –

bei voller Papierrolle e – die excentrische Fläche p1

p0 zu wirken vermag,

während die Fläche p0

p2 in gleicher

Beziehung zu einer an dem Arm n befindlichen Rolle q steht, wenn die Papierrolle d gefüllt ist. Wird mithin der Arm p in die

in Fig. 4

angegebene Stellung gebracht, so drückt die Fläche p1

p0 die Papierrolle e von der Walze a fort,

während die Rolle d von den Federn y an die

Walze a gepreſst wird. Bei der in Fig. 6 dargestellten Lage

des Armes p wird dagegen die Walze d von a entfernt gehalten

und die Walze e an die letztere angedrückt.

Dreht sich nun die Walze a, während wie in Fig. 6 die

Walze e dagegen gepreſst ist, rechts herum (mit Bezug

auf die Zeichnung), so wird a die Walze e durch Reibung mit in Umdrehung versetzen und das

Papier weiter auf diese aufwickeln, während sich dasselbe von der Rolle d abwickelt. Ist auf diese Weise die Rolle d nahezu abgelaufen, so wird die Maschine einen

Augenblick angehalten und die Stellung des Armes p

geändert, worauf dann das Papier rückwärts läuft und sich Walze d aufwickelt, wie dies Fig. 4 zeigt.

Die Walze a wird in Drehung gesetzt mittels eines auf

der Spindel derselben sitzenden Rades a1, eines Zwischenrades

c, welches auf einem mit der Welle w starr verbundenen Arm gelagert ist, und eines am

Maschinengerüst befestigten Rades b (Fig. 5), durch welches die

Cylinderwelle lose hindurchgeht, und das vom Rade c

umkreist wird, wenn der Cylinder sich dreht. Da nun aber – wie leicht ersichtlich –

das Papier β während des Drückens nicht bewegt werden

kann und ein Fortziehen nur dann zulässig ist, wenn kein zu bedruckender Bogen

darauf liegt, so ist das Rad a1 lose auf die Walzenspindel gesetzt und mit

derselben durch ein auf der Spindel festgekeiltes Schaltrad f und eine an dem Rade drehbar befestigte Klinke g verbunden, welch letztere durch eine Feder mit den Zähnen von f in Eingriff gehalten wird. In Folge dieser

Einrichtung nimmt das Rad a1 nur bei seiner Rechtsdrehung die Walze a

mit, also beim Schöndruck, wenn der Bogen auf S liegt,

während bei der Linksdrehung die Walze a und mithin das

Papier β stehen bleibt. Durch Auswechseln der Räder b und a gegen andere von

verschiedenem Durchmesser kann die Geschwindigkeit, mit der das Papier sich bewegt,

geändert werden.

Fast gleichzeitig mit dieser Koenig und Bäuerischen,

innerhalb des Druckcylinders gelagerten endlosen Leerlaufpapierleitung ist nun

kürzlich, wenige Wochen später und offenbar völlig selbständig construirt, durch die

Veröffentlichung der englischen Patentschrift 1890 Nr. 5352 eine

Leerlaufpapierleitung der Firma C. B. Cottrell in New

York bekannt geworden (vgl. auch die Amerikanische Patentschrift Nr. 425 123),

welche ebenfalls im Druckcylinder gelagert ist und sich

beim Betrieb der Maschine selbsthätig ab- und aufwickelt, welche aber im Uebrigen

wesentlich vieltheiliger als die Koenig und Bauer'sche

Construction ist.

Diese Cottrell'sche Anordnung ist in ihren

wesentlichsten Theilen in den Fig. 7 und 8 Taf. 24 in einer

Endansicht und in einem Querschnitt des Druckcylinders zur Darstellung gebracht, und

sei an der Hand dieser beiden Figuren versucht, Anordnung und Arbeitsgang dieser

Leerlaufpapierleitung darzulegen.

Der Druckcylinder A ruht mit seiner Achse A1 in Lagern A2, und trägt auſser dem Rade F einen

durch Schrauben a1 mit

ihm verbundenen Ring A4, in dem ein Theil der die

Leerlaufpapierleitung betätigenden Mechanismen gelagert ist. Wie der Querschnitt

Fig. 8

zeigt, ist die Anordnung an einem Druckcylinder A mit

vier Papierleitungen wiedergegeben, welche sich von der Walze d abwickeln, dann über eine Leitwalze a, über die Druckfläche c

und über Walzen ghi geführt sind, und sich nun durch

Antrieb der Walze h auf eine Walze j wieder aufwickeln; beide Walzen j und h stehen zu dem

Zwecke durch Reibräder in Verbindung. Die Achsen der vier Walzen h reichen nun durch die Cylinderwandung hindurch bis

zum Ring A4 (Fig. 7), und

sitzt auf jeder lose ein Zahnrad s, das bei der Drehung

des Cylinders auf einem feststehenden Zahnrade C rollt.

Dieses Zahnrad s kann aber mit der Walze h gekuppelt werden, und zwar erfolgt diese Ein- und

Ausrückung des Rades s durch die Hin- oder Herdrehung

eines conachsial sitzenden Hebels n, welcher

gleichzeitig mit einer Stange 16 verbunden ist, an

welche wieder, wie Fig. 8 zeigt, mittels der Stange 15 die

Schaltklinke für die Abwickelungswalze angeschlossen ist, so daſs bei der Ein- und

Ausrückung des Rades s (zum Bethätigen und Stillsetzen

der Aufwickelungswalze h) gleichzeitig ein Aus- und

Einrücken der Schaltklinke der Abwickelungswalze d

eintritt.

Zum Bethätigen der Walze h dienen ferner zwei am

Maschinengestelle gelagerte Winkelhebel W und U, welche mit einander derart in Eingriff sind, daſs

U entweder auf der Nase 20 oder 21 von W

aufliegt. Beide Hebel sind an den anderen Enden mit Rollen versehen, auf welche der

Stift o eines Rades E

bezieh. der am Druckcylinder A sitzende Knaggen H einwirken. Der Hebel U

hat somit zwei Lagen, in denen sein Ansatz u in oder

auſser der Bahn der Hebel n liegt. Der obengenannte

Stift o macht dabei zu Folge eines besonderen Antriebes

vom Rade F aus mit 79 Umdrehungen des Druckcylinders

A eine Umdrehung in der entgegengesetzten

Richtung.

Diese Theile arbeiten nun in der Weise zusammen, daſs anfänglich der Hebel U auf der Nase 20 von W aufliegt, und daſs somit, da sein Ansatz u auſserhalb der Bahn der Hebel n liegt, die Leerlaufleitung unbethätigt bleibt. Hat aber der

Druckcylinder nahezu 79 Umdrehungen gemacht, so wirkt der Stift o auf den Hebel W und

dreht letzteren derart, daſs der Hebel U von 20 auf den Ansatz 21 fällt

(Fig. 7),

so daſs sein Ansatz u in die Bahn der Hebel n kommt. Der nächste derselben wird daher bei der

weiteren Drehung des Druckcylinders durch Anlage an U

gedreht, so daſs das Rad s eingerückt wird, und damit

ein Transport dieses Viertels der Leerlaufleitung eintritt, so lange, bis der

betreffende Hebel n durch Anlage an einen Knaggen N wieder zurückgedreht und die Kuppelung wieder

ausgerückt wird. Während dieser Bewegung der Papierleitung wird gleichzeitig der

Hebel U durch den Knaggen H wieder in seine vorherige Lage zurückgedreht, so daſs ein abermaliger Vorschub der

Leerlaufpapierleitung erst wieder eintritt, wenn der Stift o des Rades E wieder auf den Hebel W einwirkt.

In den Figuren wird diese Bethätigung der Papierleitung dadurch ersichtlich, daſs der

in Fig. 7

links befindliche Hebel n in anderer Stellung

erscheint, als die drei übrigen, und daſs in Fig. 8 die Schaltklinke

der zu oberst befindlichen Abwickelungswalze ausgerückt ist, während die übrigen

eingerückt sind.

Gemäſs des Antriebes des Rades E mit Stift o wird immer nur dieselbe Leitung bethätigt werden, und

unsere Quelle läſst nicht erkennen, wann der Hebel U

auf die übrigen drei Leitungen einwirkt. An und für sich würde die Construction

indeſs für einen Druckcylinder mit nur einer Druckfläche genügen, und es ist leicht

ersichtlich, daſs dieselbe ebenso wohl für Rotationsmaschinen als für Maschinen mit

Greifercylinder verwendbar ist. Von der Koenig und

Bäuerischen Construction unterscheidet sich die Cottrell'sche Anordnung, abgesehen von der anderen technischen

Durchführung desselben Grundgedankens, noch dadurch, daſs bei Koenig und Bauer die Leerlaufpapierleitung jedesmal um

einen Bruchtheil des auf der Widerdruckfläche liegenden Theiles verschoben wird,

während bei Cottrell der ganze auf der Widerdruckfläche

liegende Theil der Leitung nach einer bestimmten Anzahl von Umdrehungen des

Druckcylinders mit einem Male ausgewechselt wird. Von beiden Constructionen dürfte

wohl die Koenig und Bauer'sche Anordnung zu Folge ihrer

Einfachheit den Vorzug verdienen.

Kn.

Tafeln