| Titel: | Von der Deutschen Allgemeinen Ausstellung für Unfallverhütung in Berlin 1889. |

| Fundstelle: | Band 277, Jahrgang 1890, S. 488 |

| Download: | XML |

Von der Deutschen Allgemeinen Ausstellung für

Unfallverhütung in Berlin 1889.

(Fortsetzung des Berichtes Bd. 276 S.

385.)

Mit Abbildungen auf Tafel

26 und 27.

Deutsche Allgemeine Ausstellung für Unfallverhütung in

Berlin.

Die Fahrstühle.

Die statistischen Mittheilungen des Reichsversicherungsamtes weisen nach, daſs die

durch die Fahrstühle hervorgerufenen Unfälle äuſserst zahlreich sind, daſs sonach

die Fahrstühle zu den gefährlichsten Fabrikeinrichtungen zu zählen sind. Der

Wichtigkeit der Aufzüge entsprechend, war ihre Vorführung auf der Ausstellung sehr

reichhaltig. Eine groſse Zahl von Betriebssicherungen wurde von deutschen Firmen

zumeist in natürlichen Verhältnissen, von auswärtigen Fabrikanten gewöhnlich im

Modelle gezeigt. Leider scheiterte an dem Mangel eines besonderen Fahrstuhlhauses

die zunächst bestandene Absicht, die Fahrstühle genau zu prüfen und ihren

Sicherheitsgrad durch praktische Versuche zu ermitteln, wie dies in kleinerem

Umfange bereits vor 3 Jahren in Chemnitz seitens des sächsischen Müllerverbandes

geschehen war. Die allein betriebsfähige Vorführung von Fahrstühlen kann keinen

Maſsstab für ihren praktischen Werth bezüglich der Gefahrgröſse geben; hier können

nur ausführliche Versuche ein richtiges Urtheil gestatten.

Namentlich ist es nicht denkbar, über die vielfach angepriesenen Sicherungsmaſsnahmen

gegen Gefährdung durch den Fahrstuhl und mit demselben ohne praktische Versuche eine

richtige Anschauung zu gewinnen.

Es sei hier zunächst darauf hingewiesen, daſs der Professor an der königl.

Bergakademie in Freiberg, Hermann Undeutsch, auf

Anregung des dortigen

Bergamtsrathes Menzel und mit Unterstützung der

Freiberger Ober-Bergdirektion und des Maschinenfabrikanten Münzner in Obergrund, umfassende Versuche über die Frage angestellt hat:

„Wie groſs ist die Kraft, mit welcher ein auf einem

Fahrstuhle befindlicher Mann beansprucht wird, wenn das Seil reiſst und der

Fahrstuhl durch eine Fangvorrichtung aufgefangen wird?“ Undeutsch

hatte bei Ausführung seiner Versuche allerdings die Verhältnisse im Auge, wie sie

bei der Mannschaftsförderung in Bergwerken vorhanden sind; die Ergebnisse gelten

aber natürlich für jede Personenförderung durch Fahrstühle. Es ist bekannt, daſs man

letztere, um beim Seilriſs das Abstürzen zu vermeiden, mit Fangvorrichtungen

ausrüstet. Sobald aber der Fahrstuhl abgefangen wird, erhalten die in demselben

befindlichen Personen einen Stoſs, der so groſs werden kann, daſs eine schwere

Verletzung und auch wohl der Tod herbeigeführt wird. Undeutsch hat nun einen Apparat gebaut, mittels dessen diese Stoſswirkung

gemessen werden kann; ferner hat der Genannte durch Rechnungen praktisch wichtige,

die vortheilhafte Stellung und Stützung der Menschen auf dem Fahrstuhle und die

Festigkeit des letzteren betreffende Schlüsse gezogen und dann zahlreiche Versuche

mit Fangvorrichtungen in einem 14m hohen Thurme

angestellt. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen sind in einer im Commissionsverlage

von Craz und Gerlach in Freiberg erschienenen Broschüre

niedergelegt. Im Wesentlichen wurden die bekannten Thatsachen bestätigt. Die

Fangvorrichtung dürfe nicht plötzlich wirken, sondern müsse allmählich die

Geschwindigkeit des fallenden Fahrstuhles bremsen und denselben zur Ruhe kommen

lassen; ferner wird die Stoſswirkung auf die Personen gemindert, wenn der Boden des

Fördergestelles mit einer Seegras- oder Roſshaarmatratze, mit Stroh, Heu, Lohe, Sand

bedeckt wird und die Mannschaft sich darauf in Kniebeuge, mehr auf die Fuſszehen,

stellt. Die anderen Ergebnisse betreffen die günstigsten Verhältnisse der

abzufangenden Last, der Fördergeschwindigkeit, der Construction der Fangvorrichtung,

des Fahrstuhles und dessen Aufhängung am Seile. Natürlich können diese Versuche

nicht allgemein gelten; es würde also nothwendig sein, für die verschiedenen

Constructionen mittels des Undeutsch'schen Apparates

die günstigsten Verhältnisse zu ermitteln.

Undeutsch empfiehlt am Schlusse seiner Ausführungen die

Aufsetzvorrichtung von Haniel und Lueg in Düsseldorf.

Es ist bekanntlich zweckmäſsig, den Fahrstuhl an denjenigen Stellen des Schachtes,

an welchen die Beladung bezieh. Entladung erfolgt, fest aufzusetzen, damit die bei

vorgenannter Arbeit meist erfolgenden Stöſse von dieser Aufsetzvorrichtung

aufgenommen werden und nicht das Seil beanspruchen. Wenn nun der Fahrstuhl wieder

abwärts gehen soll, so müssen die Theile, auf welche er sich gesetzt hat,

zurückbewegt werden. Je nach der Construction der Aufsetzvorrichtung geschieht

dieses Zurückziehen durch Handhebel so, daſs der Fahrstuhl unmittelbar aus der

vorher abgestützten Lage

niedergehen kann oder daſs er vorher etwas gehoben werden muſs, um die abstützenden

Theile aus dem Schachtquerschnitte herausbringen zu können. Dieses Anheben wird aber

stets einen Stoſs ergeben, der insbesondere das Seil im Aufhängepunkte des

Fahrstuhles gefährlich beansprucht. Es wird also die erstgenannte Art der

Aufsetzvorrichtungen der zweiten vorzuziehen sein. Zu dieser ersteren Art gehört die

von Haniel und Lueg ausgestellte Einrichtung, bei

welcher durch einen Handhebel vier Stützen mit geringer Kraftanwendung zurückgezogen

werden können, so daſs dann der Fahrstuhl unmittelbar sinken kann. – Aehnliche

Aufsetzvorrichtungen finden sich auch an anderen auf der Ausstellung gezeigten

Fahrstuhlschächten.

Ueber die zweckmäſsigste Construction von Fangvorrichtungen hat auch der

Civilingenieur F. Pelzer in Dortmund wichtige

Ermittelungen angestellt, welche sich in der Zeitschrift Stahl und Eisen, 1886 Nr. 4, veröffentlicht finden. Diese Untersuchungen

führten den Genannten zu einer von ihm auch ausgestellten Fangvorrichtung, bei

welcher an dem Fahrstuhle gezahnte Excenterscheiben derart drehbar gelagert sind,

daſs bei einem Abreiſsen des Seiles dieselben durch zur Wirkung kommende Federn

gedreht werden und dadurch sich gegen die hölzernen Führungsbalken (Spurbalken)

pressen, indem je zwei der Excenter einen solchen Balken zwischen sich fassen. Die

Scheiben sind an ihrem Umfange so geformt, daſs sie beim Beginne des Fangens sich

schnell bis auf eine mäſsige Tiefe in die Spurlatten einpressen, ihr weiteres

Eindringen aber dann ganz allmählich bewirken, so daſs der Fahrstuhl langsam zur

Ruhe kommt, die Stoſswirkung auf die in demselben befindlichen Personen also gering

wird.

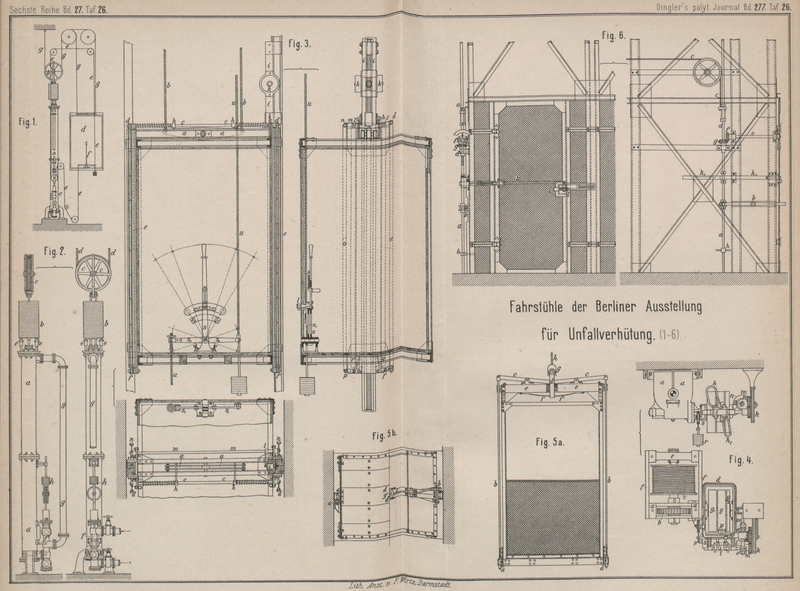

Aufzüge der Berlin-Anhaltischen

Maschinenbau-Actiengesellschaft in Berlin-Moabit.

Die von der Berlin-Anhaltischen

Maschinenbau-Actiengesellschaft zu Berlin-Moabit ausgestellte Aufzuganlage

umfaſst in einem schmiedeeisernen 14m hohen

Aufzugthurme einen Personenaufzug mit indirekt wirkendem Hebezeuge für

Druckwasserbetrieb und einen Waarenaufzug mit Aufzugmaschine für Riemenbetrieb und

750k gröſster Förderlast.

Beide Aufzüge sind mit allen, den gesetzlichen Vorschriften entsprechenden

Verschluſs- und Schutzvorrichtungen versehen und sollen im Nachstehenden durch

Abbildung und Beschreibung näher erläutert werden.

Personenaufzug.

Die allgemeine Anordnung des Personenaufzuges ist aus Fig. 1 Taf. 26

ersichtlich. a ist das indirekt wirkende Hebezeug, b ist die mit den Kolbenstangen verbundene

Doppelseilrolle für die beiden Förderseile gg, welche

mit dem einen Ende an der Fahrschachtconstruction, mit dem anderen an dem Fahrkorbe

befestigt sind, c ist die an dem Aufzugcylinder befestigte

Steuervorrichtung mit Ein- und Ausgangsstutzen für das Druckwasser, sowie mit

Verbindung mit dem unteren und oberen Ende des Druckcylinders a. d ist der Fahrkorb, in welchem sich der mit dem

Steuerkolben durch das Seil ohne Ende e verbundene

Steuerhebel f befindet.

a) Hebevorrichtung. Das mit Druckwasser betriebene

Hebezeug (Fig.

2), welches senkrecht in dem Fahrschachte selbst oder in dessen Nähe

aufgestellt werden kann, besteht aus einem mit zwei kräftigen Ständern auf dem

Fundamente ruhenden Cylinder a, in welchem sich ein mit

zwei Kolbenstangen versehener Arbeitskolben bewegt. Die Stangen gehen durch den

oberen Cylinderdeckel, tragen zunächst eine Anzahl Gegengewichtsplatten b und am oberen Ende eine Doppelseilrolle c, über welche die beiden Förderseile d geführt sind. Diese Doppelseilrolle wirkt als lose

Flaschenzugrolle, wodurch der Arbeitskolben zwar den doppelten Druck der zu hebenden

Last auszuüben, aber auch nur den halben Weg des Fahrkorbes zurückzulegen hat. Zur

Begrenzung der tiefsten Kolbenstellung sind auf dem oberen Cylinderdeckel vier

Gummipuffer ee angebracht, auf welche sich die

Gegengewichte b in der untersten Kolbenstellung

aufsetzen, wodurch der Stillstand des Kolbens, sowie des Fahrkorbes veranlagst wird.

Die Gegengewichte b dienen in Verbindung mit dem

Kolbengestänge und der Doppelseilrolle c zum

Ausgleichen des Eigengewichtes des Fahrkorbes.

An dem unteren Theile des Druckcylinders a ist die

Steuerung f angeschraubt, deren Steuerkolben durch

einen besonderen Steuerhebel in dem Fahrkorbe durch Seil ohne Ende bewegt wird und

durch aufgelegte Gewichte h noch beschwert werden kann.

Der Steuercylinder steht mit der unteren und durch das Verbindungsrohr g auch mit der oberen Seite des Druckcylinders a in Verbindung und hat auſserdem noch je einen Stutzen

für den Ein- und Austritt des Druckwassers.

Die Steuerung f ist so construirt, daſs für den Aufgang

des Fahrkorbes Druckwasser durch das Verbindungsrohr g

über den Arbeitskolben geführt wird, während das Wasser unter dem Kolben durch den

Austrittsstutzen der Steuerung abflieſst und durch seine Saugwirkung den Druck auf

den Kolben unterstützt. Wird der Steuerkolben so gestellt, daſs der Fahrkorb

niedergeht, dann tritt das über dem Arbeitskolben befindliche Druckwasser durch das

Verbindungsrohr g auf die untere Kolbenseite über und

regelt gleichzeitig die Niedergangsgeschwindigkeit des Fahrkorbes.

b) Fahrkorb mit Geschwindigkeitsbremse, Steuerung und

Fangvorrichtung. Der Fahrkorb des Personenaufzuges (Fig. 3) besteht aus einem

schmiedeeisernen Gestelle, an welchem sich die Fang- und Führungsvorrichtungen

befinden, und in welches die hölzerne Fahrzelle eingebaut ist. Die Führung des

Fahrkorbes erfolgt an hölzernen Säulen, die zur Vermeidung des Verziehens aus

mehreren Längsstücken zusammengebolzt sind.

An dem Fahrkorbe befinden sich zwei Sicherheitsvorrichtungen, welche im Stande sind,

dieser Aufzugconstruction unbedingte Sicherheit im Betriebe zu gewähren und Unfälle

durch Reiſsen der Förderseile oder zu schnellen Niedergang des Fahrkorbes

auszuschlieſsen.

Die eine Schutzvorrichtung besteht aus einer unmittelbar mit den beiden Förderseilen

in Verbindung stehenden Keilfangvorrichtung, welche überhaupt schon zum Eingriffe

kommt, wenn sich das eine der beiden Förderseile nur über ein gewisses Maſs hinaus

dehnt, so daſs ein thatsächliches Abreiſsen desselben zur Einleitung der Fangwirkung

gar nicht erforderlich ist. Zu diesem Zwecke ist der Fahrkorb an einem Wagebalken

a aufgehängt, an welchen die beiden Förderseile b angreifen. Neben dem Wagebalken a liegt eine Welle c,

welche durch entsprechende Hebel d und Zugstangen e mit den unteren Hebeln f

und den in den unteren Führungsstücken des Fahrkorbes befindlichen Fangkeilen g in Verbindung steht, während zwei auf der Welle c befestigte Hebel h sich

oben auf den Wagebalken a legen und in dessen

Mittellage die Fangkeile g auſser Eingriff halten.

Sobald sich das eine der beiden Seile über eine gewisse Grenze hinaus verlängert,

nimmt der Wagebalken a eine schräge Stellung ein,

drückt den einen der Hebel h in die Höhe und zieht

durch Drehung der Welle c mittels der Hebel d und f und Zugstangen e die beiden Fangkeile g

hoch, so daſs sie sich zwischen die Führungsstücke des Fahrkorbes und die

Seitenführungen festklemmen und den Fahrkorb aufhalten. Hierdurch wird der Korb so

lange auſser Betrieb gehalten, bis das verlängerte Förderseil entweder nachgespannt

oder durch ein neues ersetzt und die wagerechte Lage des Balkens a wieder hergestellt worden ist, worauf durch einfaches

Hochfahren des Fahrkorbes die Fangvorrichtung sich löst und in ihre ursprüngliche

Lage zurückgeht.

Die zweite Schutzvorrichtung an dem Fahrkorbe besteht aus einer

Geschwindigkeitsbremse i, welche durch einen Hebel l mit einer der vorstehenden genau entsprechenden

Keilfangvorrichtung m n o p r auf der anderen Seite des

Fahrkorbes verbunden ist. Diese Geschwindigkeitsbremse hat den Zweck, einen zu

schnellen Niedergang des Fahrkorbes zu verhindern und bei Ueberschreitung einer

bestimmten Niedergangsgeschwindigkeit die Fangvorrichtung zum Eingriffe zu bringen,

den Fahrkorb also aufzuhalten.

Die Geschwindigkeitsbremse i ruht lose oben auf dem

Fahrkorbe, gleitet an der einen Führungssäule und wird durch besondere Federn auf

den Fahrkorb niedergezogen, während die Mittelachse der Bremse durch ein an

besonderen Zahnstangen der einen Führungssäule auf und nieder rollendes Zahngetriebe

in Umdrehung versetzt wird. Ueberschreitet der Fahrkorb die zulässige gröſste

Niedergangsgeschwindigkeit, für welche die Bremse i

eingestellt ist, dann wird die Mittelachse der letzteren in den seitlichen Gehäusen

kk gebremst; die ganze Geschwindigkeitsbremse nimmt

eine verzögerte Bewegung an und hält dadurch die Fangkeile r mittels Welle m, Hebel l n p und Zugstangen o

auf, so daſs die Fangkeile durch den niedergehenden Fahrkorb an die Seitenführungen

gepreſst werden und ihrerseits nunmehr den Fahrkorb zum Stillstande bringen. Sobald

der Korb wieder hochfährt, löst sich die ganze Brems- und Fangvorrichtung wieder und

kehrt in ihre ursprüngliche Lage zurück.

Die in dem Inneren der Fahrzelle angeordnete Steuerung, welche durch ein Seil ohne

Ende mit dem Steuerkolben in dem Aufzugcylinder in Verbindung steht (vgl. allgemeine

Anordnung des Personenaufzuges, Fig. 1) besteht aus zwei

Hebeln s s1, welche auf

gemeinschaftlicher Mittelachse sitzen und gegen einander unter gewissen Winkeln

verdreht und in dieser Lage gekuppelt werden können. Der vordere Hebel s ist der eigentliche Steuerhebel mit einem

verschiebbaren und aus dem Fahrkorbe herausragenden Nocken t, während der hintere Hebel s1 zur Befestigung des Steuerseiles u dient und an einem besonderen Segment mit Kimmen die

Einstellung des Steuerhebels für ein beliebiges Stockwerk gestattet. Die Anzahl der

Kimmen entspricht auf jeder Seite des Segmentes genau der Anzahl Zwischenstockwerke,

welche durchfahren werden, die Kimmen der einen Seite des Segmentes gelten dabei für

den Aufgang, die der anderen Seite für den Niedergang und die mittelste Kimme

gemeinschaftlich für das unterste und oberste Stockwerk. Auſserdem sind für jedes

Stockwerk besondere Ausrückcurven im Fahrschachte angebracht, an welchen der Nocken

t des Steuerhebels s

anläuft, wodurch eine selbsthätige Ausrückung erzielt wird.

Die Ausrückcurven sind in senkrechter Richtung gegen einander um ein bestimmtes Maſs

versetzt; sowohl hierdurch, wie auch durch die Verstellbarkeit des Steuerhebels s auf dem Kimmensegment des Hebels s1 ist die Möglichkeit

geschaffen, die Steuerung für jedes beliebige Stockwerk einstellen zu können und

dort eine selbsthätige Ausrückung durch den Fahrkorb zu erzielen. Auch wird durch

die Ausrückcurven ein vollkommen stoſsfreier und allmählich eintretender Stillstand

des Fahrkorbes erreicht.

c) Schachtthüren. Die Thüren für den Fahrschacht des

Personenaufzuges sind mit Verschlüssen versehen, welche von innen durch eine Klinke,

von auſsen aber nur durch einen besonderen Schlüssel geöffnet werden können, und

haben auſserdem selbsthätige Zuwerfevorrichtungen, durch welche die geöffneten

Thürflügel beim Loslassen geschlossen werden.

Warenaufzug.

a) Aufzugmaschine. Die Aufzugmaschine ist mit

Schneckenradbetrieb versehen, hat selbsthätig wirkende Bremse für den Stillstand des

Fahrkorbes und

selbsthätige für den höchsten und tiefsten Stand des Fahrkorbes genau einstellbare

Ausrückung.

Die Aufzugmaschine besteht im Wesentlichen aus einem vollständig geschlossenen

Gehäuse a (Fig. 4), in welchem sich

der Schneckenradtrieb b für die Welle der Windetrommel

c befindet, und dem guſseisernen mit dem Gehäuse

a verschraubten Rahmen d, welcher zur Aufnahme der ganzen übrigen Theile dieser Aufzugmaschinen

dient. Die Trommel welle ist am äuſseren Ende noch in einem besonderen Hängebocke

e gelagert, welcher durch Zwischenstege f mit dem Schneckenradgehäuse a starr verbunden ist, wodurch eine feste Rahmenverbindung hergestellt und

eine sehr sichere und feste Lagerung für die Trommelwelle erzielt wird. Die

Aufstellung dieser Aufzugmaschinen ist in Folge dessen leicht und sicher

auszuführen.

In dem Rahmen d ist zunächst die Schneckenwelle mit den

drei Riemenscheiben g g1

g2 gelagert, von

welchen g fest, g1 und g2 aber lose auf der Welle sitzen, und zwar erstere

für den breiten, gewöhnlich offen laufenden Aufgangsriemen, letztere für den

schmalen, meist gekreuzten Niedergangsriemen. An der einen Seite des Rahmens sind

die Riemengabeln hh1

drehbar angebracht, welche durch einen besonderen Curvenmuff i abwechselnd nach der mittleren festen Riemenscheibe g verschoben werden können. Der Curvenmuff i erhält mittels Zahnradübersetzung seine Bewegung

durch die Seilrolle k, welche durch Drahtseil mit der

in dem Fahrschachte befindlichen Ausrückstange in Verbindung steht, bei Verschiebung

der letzteren eine entsprechende Drehung ausführt und die Riemengabeln hh1 in entsprechender

Weise bewegt. Die Seilrolle k steht ferner durch

Zahnradübersetzung mit dem zur selbsthätigen Ausrückvorrichtung der Maschine

gehörigen Segment l in Verbindung. In diesem liegt eine

Schraubenspindel m, welche durch

Schneckenradübersetzung in dem kleinen Gehäuse n an dem

Rahmen d von der Hauptschneckenwelle der Aufzugmaschine

mit in Umdrehung versetzt wird und sich je nach der Umdrehungsrichtung in dem

Segment l vor und zurück schraubt. Auf der Spindel m sitzen besondere Knaggenmuttern oo, deren Vorsprünge mit solchen an dem Zahnsegment l übereinstimmen. Diese Muttern werden für die höchste

und tiefste Stellung des Fahrkorbes genau eingestellt und bezwecken in dieser

Stellung eine selbsthätige Ausrückung der Maschine, so daſs ein Ueberfahren der

Endstellung des Fahrkorbes unmöglich ist und auch bei erfolgtem Seilbruche die

Aufzugmaschine nur bis zu der eingestellten Endstellung weiterlaufen kann.

Zur Sicherung des sofortigen Stillstandes bei Ausrückung der Aufzugmaschine ist an

dem Rahmen d noch ein besonderer Bremshebel p mit Bremsgewicht r

angeordnet, welcher durch ein Curvenstück s auf

gleicher Achse mit dem Ausrückmuffe i bewegt wird. Der

Bremsbacken des Hebels p legt sich bei Ausrückung der

Aufzugmaschine gegen die

mittlere feste Riemenscheibe g und verursacht den

sofortigen Stillstand der Schneckenweile, während bei Einrückung der Aufzugmaschine

der Bremshebel p gelöst wird, so daſs sich die

Schneckenwelle und Riemenscheibe g frei drehen

können.

b) Fahrkorb mit Keilfangvorrichtung (Fig. 5a und b). Der

Fahrkorb ist vollständig aus Schmiedeeisen hergestellt, hat einen Belag von Holz, an

den Seiten Schutzgitter von starkem Drahtgewebe und oben eine hölzerne Schutzdecke,

welche herausnehmbar ist. Die ganze Construction des Fahrkorbes ist so leicht als

möglich gehalten.

Die Führung des Fahrkorbes erfolgt an Seitenführungen von ⊏-Eisen, an welche gleichzeitig auch die Fangvorrichtung angreift und beim

Reiſsen des Förderseiles ein Festklemmen des Fahrkorbes an die Seitenführungen

verursacht. Die einfache und unbedingt sichere Fangvorrichtung besteht aus den zu

beiden Seiten angeordneten und in den unteren Führungsstücken des Fahrkorbes

gleitenden Fangkeilen aa, welche durch Zugstangen bb mit den Hebeln cc

verbunden sind. Letztere greifen mit ihren inneren Enden an einen Bügel d, welcher den oberen Querträger e des Fahrkorbes und eine darunter liegende kräftige

Blattfeder f umfaſst. An diesem Bügel d ist in einer guſseisernen Glocke g auch das Förderseil h

befestigt.

Die Wirkung der Fangvorrichtung ist derartig, daſs, sobald das Förderseil h reiſst, die Blattfeder f

sich sofort nach unten durchbiegt, den Bügel d

herunterzieht und durch Drehung der Hebel cc, die Keile

aa mittels der Zugstangen bb so weit hochzieht, daſs sie sich zwischen die unteren Führungsstücke

des Fahrkorbes und die ⊏-Seitenführungen festklemmen und

den Fahrkorb sofort aufhalten. Der ganze Vorgang der Fangwirkung tritt beim Reiſsen

des Förderseiles so schnell ein, daſs der Fahrkorb überhaupt nicht zu Fall kommen

und eine beschleunigte Abwärtsbewegung einnehmen kann. Das Festklemmen an den

Seitenführungen geschieht auſserdem fast stoſsfrei und wird durch erhöhtes Gewicht

des Fahrkorbes, also bei Förderung von Lasten, noch entsprechend verstärkt. Die

Wirkung der Fangvorrichtung ist also unter allen Umständen eine unbedingt sichere

und zuverlässige.

Die Lösung der Fangvorrichtung erfolgt nach Wiederanschluſs des Förderseiles durch

einfaches Hochziehen des Fahrkorbes, wobei die einzelnen Theile der Fangvorrichtung

sofort in ihre ursprüngliche Lage zurückkehren.

c) Steuerstange mit Stellvorrichtung. Schachtverschluſsthüren

mit Verriegelungen (Fig. 6). Die Steuerung des

Warenaufzuges erfolgt durch eine besondere Steuerstange a, welche an dem ganzen Fahrschachte entlang geführt ist und durch einen

in jedem Stockwerke angebrachten Hebel b verstellt

wird.

Die Stange a steht durch ein über entsprechende

Leitrollen geführtes Drahtseil mit der Ausrückvorrichtung der Aufzugmaschine in Verbindung und wird

durch ein an der Aufzugmaschine angebrachtes Gegengewicht vollständig ausbalancirt,

so daſs bei dem Ein- und Ausrücken des Aufzuges nur der geringe Widerstand zu

überwinden ist, welchen die Verschiebung der Riemen und die Ausrückung des

Bremshebels an der Aufzugmaschine erfordert.

Um die Steuerung so einstellen zu können, daſs sich der Fahrkorb in einem bestimmten

Stockwerke selbsthätig ausrückt, sind in den einzelnen Stockwerken besondere

Stellvorrichtungen defg, durch welche die Steuerstange

gedreht werden kann, sowie auf der letzteren Anstoſsfinger h angebracht. Diese Finger sitzen in senkrechter Richtung so auf der

Stange, daſs bei entsprechender Drehung derselben stets nur ein solcher nach dem

Fahrschachte zu gestellt und von einem an dem Fahrkorbe befestigten Ausrückfinger

zur Verschiebung der Stange erfaſst werden kann. An dem Handgriffe d der Stellvorrichtung befindet sich noch ein Zeiger

mit zugehörigem Zifferblatte, nach welchem die genaue Einstellung der Steuerung für

ein bestimmtes Stockwerk leicht auszuführen ist. Gleichzeitig kann man an diesem

Zifferblatte auch sofort erkennen, in welchem Stockwerke sich der Fahrkorb befindet,

so daſs diese Stellvorrichtung zugleich auch eine zuverlässige Anzeigevorrichtung

für die Stellung des Fahrkorbes bildet.

Die Schachtverschluſsthüren sind mit einer Verriegelungsvorrichtung für die

Steuerstange versehen, welche so construirt ist, daſs schon bei dem Herunterdrücken

des Thürdrückers i eine Verschiebung der Riegel kk1 und Feststellung

der Steuerstange erfolgt. Wird die Thür dann geöffnet, so schiebt sich der Riegel

k1 noch weiter

zwischen die zur Feststellung auf der Steuerstange sitzenden Stellringe. Das Schloſs

an den Schachtthüren ist so construirt, daſs die geöffnete Thürklinke nicht früher

geschlossen werden kann, als bis die Thür fest zugedrückt worden ist, so daſs also

die Verriegelung der Steuerstange auch erst in diesem Augenblicke gelöst wird.

Ueber der Thürklinke an den Schachtverschluſsthüren ist eine zweite Verriegelung l angebracht, welche den Zweck hat, die Schachtthüren

so lange verschlossen zu halten, als der Fahrkorb nicht in dem betreffenden

Stockwerke ist. Die Verriegelung wird, sobald der Korb in dem Stockwerke ankommt,

durch ein an ihm befindliches Curvenstück zurückgeschoben, worauf die Thür geöffnet

werden kann. Wenn nach Schlieſsung der Schachtthüre der Fahrkorb das Stockwerk

verläſst, wird durch die Verriegelung l auch sofort die

Klinke des Thürschlosses verriegelt und ein Oeffnen der Thür unmöglich gemacht.

Aufzüge von M. Martin in

Bitterfeld.

Das Charakteristische der Construction besteht in Folgendem:

1) Der Fahrstuhlbetrieb ist durch Seil ohne Ende hergestellt; zufolge dessen keine

Geschwindigkeitsveränderung stattfindet.

2) Behufs Regulirung der Geschwindigkeit beim Abwärtsgange des Fahrstuhles ist die

Bremse durch Regulator beeinfluſst.

3) Die Einrückung des Fahrstuhles für den Betrieb, sei es nach ober- oder unterhalb,

ist derartig, daſs die Zugseile und Hebel in der eingerückten Stellung fest stehen

bleiben, es also nicht erforderlich ist, solche während der Fahrt in Händen zu

halten.

4) Die Fahrstuhlöffnung wird durch eine Stange verschlossen, welche für die Benutzung

des Fahrstuhles, d.h. für das Besteigen bezieh. Befrachten desselben, zu heben, und

für die Inbetriebsetzung des Stuhles wieder in ihre abschlieſsende Stellung

zurückzubringen ist. Bei so nicht verschlossener Fahrstuhlöffnung ist der Antrieb

gesperrt.

5) Der Abschluſs des Fahrstuhlschachtes auf der Zugangsseite geschieht nicht durch

Thüren, sondern durch Gitterwerk aus elastischem Stoffe oder aus geschlossenem

Zeugstoffe, wie Leinwand, Gurtgewebe o. dgl., welcher, die Stuhlöffnung frei

lassend, stets die sämmtlichen Etagen gegen den Schacht abschlieſst.

6) Ohne daſs besondere Vorrichtungen erforderlich sind, rückt sich der Fahrstuhl in

höchster Stellung selbst aus und bleibt in niedrigster Stellung, d. i. beim Berühren

des Fuſsbodens, stehen.

7) Ebenso bedarf es keiner weiteren Vorrichtung, um in jeder Etage sofort zu

erkennen, wo sich der Stuhl gerade befindet.

8) Die Sicherheit gegen Unfall durch Seilbruch ist eine dreifache, und zwar einmal

durch Anwendung mehrfacher Tragseile für den Fahrstuhl, sowie ferner durch

Verwendung einer Fangvorrichtung, welche vom Stuhle aus jederzeit willkürlich in

Function zu setzen ist, als auch beim Reiſsen der Seile selbsthätig sicheres Fangen

des Stuhles veranlaſst und ohne Stoſs wirkt.

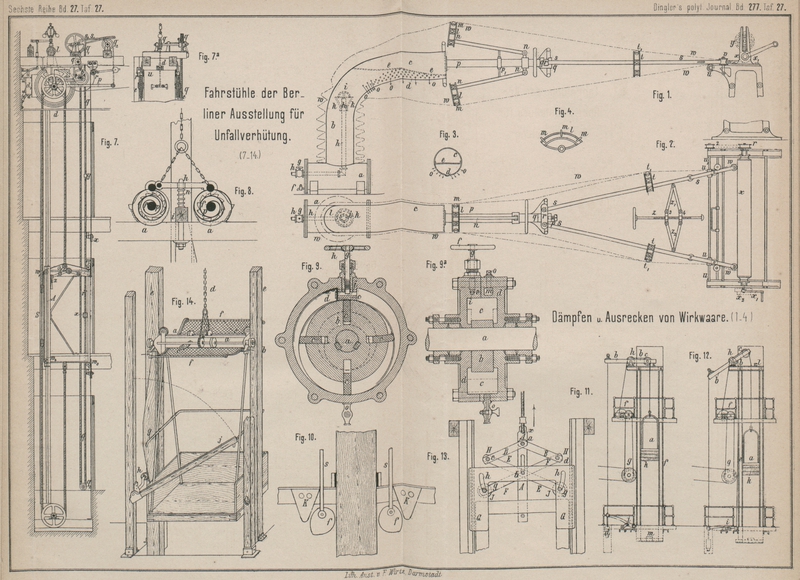

Durch die Buchstaben a bis h (Fig.

7 und 7a) ist der dargestellte Betrieb des Fahrstuhles bezeichnet und ist die

festgelagerte, continuirlich drehende Antriebs-Transmissionswelle mit dem treibenden

Keilrade b versehen. Die zweite Welle trägt das zu

treibende Keilrad d und zwei sogen. Klemmseilscheiben,

welche als Träger der Seile ohne Ende, mit denen der Fahrstuhl A selbst fest verbunden ist, den Auf- und Abtrieb des

letzteren vermitteln. Diese Seile ohne Ende, deren zwei oder mehr zur Anwendung

kommen können, wovon jedes die nöthige Tragfähigkeit besitzt, sind über die im

unteren Theile des Fahrstuhlschachtes liegenden Spannrollen geführt und ist ein

Gegengewicht S in dieselben eingeschaltet.

Mit der vorstehend bezeichneten Fahrstuhl winde ist eine durch Regulator beeinfluſste

Bremse verbunden, wodurch die Geschwindigkeit des herabgehenden Fahrstuhles nach

Belieben regulirt werden kann. Diese Bremse besteht aus einem einfachen, drehbar

befestigten Bremsklotz d1, welcher in die Vertiefungen des Keilrades d paſst und durch Einsenken in dieselben hemmend wirkt. Der Regulator wird

von der Keilradwelle

mittels Kettenvorgeleges angetrieben und wird durch das an der getriebenen

Kettenrolle befindliche Klinkrad l nur beim

Abwärtsgehen des Stuhles in Bewegung gesetzt. Tritt hierbei eine plötzliche Hemmung

des Fahrstuhles, sei es durch Arretirung oder Ankunft in tiefster Stellung ein, so

läuft sich der Regulator ruhig aus, so lange die Beharrung seiner Schwungkraft

dauert. Nur der Einfluſs auf die Bremse hört mit dem Momente der Arretirung auf.

Das In- und Auſserbetriebsetzen des Fahrstuhles wird durch Ein- und Ausrücken der

beiden Keilräder b und d

bewirkt, welche durch Friction die Bewegung übermitteln. Dies In- und

Auſserfunctionsetzen genannter Räder geschieht durch Heben oder Senken der Hebel p, auf deren kurzen Schenkeln die Welle des getriebenen

Keilrades d gelagert ist. Die so zu ertheilende

Bewegung der Hebel p wird bewirkt durch die Schnur ohne

Ende q, wodurch die Rolle q1, sowie die mit dieser durch

Sperrstangen verbundene Rolle q2 in Rechts- oder Linksdrehung versetzt werden kann.

Durch die mittels der Sperrstangen s1s2 begrenzten Stellungen dieser Rollen wird das

Keilrad d einmal in das Keilrad b geschoben und andererseits in die Bremse d1. Erstere Lage bedingt das Aufwärtsgehen

des Fahrstuhles, letztere den Stillstand – eine Mittelstellung gibt den Stuhl frei

und gestattet so das Sinken desselben durch eigene Schwere, in welch letzterem

Falle, wie bereits erwähnt, der Centrifugalregulator die Bremse nur in soweit activ

erhält, als für die Hemmung der durch den freien Fall der Last bedingten

Geschwindigkeitsvergröſserung erforderlich ist. – Die Bewegung der Schnur ohne Ende

– der Zugleine – für das Inthätigkeitsetzen des Fahrstuhles kann von jeder Etage aus

vom Fahrstuhle selbst als auch von auſserhalb des Schachtes geschehen, und wird

durch das erwähnte Gesperre der Rollen q1 und q2 die Zugleine in jeder der gegebenen Stellungen so

lange festgehalten, bis dieselbe mittels der Hand wieder in Bewegung gesetzt

wird.

Um den genannten Hebel p nun auch festsperren zu können,

ist nachstehend beschriebene Vorrichtung angebracht. Dies Festsperren ist ungemein

wichtig, da während des Be- oder Entladens des Fahrstuhles der Arbeiter sicher sein

muſs, daſs ihm nicht der Fahrstuhl durch dritte Personen aus einer anderen Etage

vielleicht nur halb ent- oder beladen wieder entführt wird.

Um also dies zu vermeiden, ist an der Zugstangenseite des Fahrstuhles eine auf- und

abwärts drehbare Stange angebracht, welche an ihrem Drehpunkte mit einem

excentrischen Einschnitt versehen ist. In diesem Einschnitte wird während des

Drehens ein am Stuhle befestigter Klemmapparat, welcher die zu Seiten des

Fahrstuhles herabhängenden Zugseilenden umschlieſst, durch Auf- oder Abwärtsbewegung

der Stange in Function gesetzt, so daſs bei aufgehobener Stange, wo also erst die

Be- oder Entladung des Stuhles erfolgen könnte, derselbe nicht anderweitig in Betrieb gesetzt

werden kann. Nach geschehener Benutzung ist die Stange zu schlieſsen, d.h.

niederzudrehen und damit also der Stuhl wieder der beliebigen Benutzung

übergeben.

Der Abschluſs des Fahrstuhlschachtes auf der Zugangsseite zum Stuhle geschieht hier

in ganz eigenthümlicher Weise durch Leinwand, Netzwerk von Hanf, dünnen Draht oder

andersartige elastische Stoffe. Die Figur zeigt hier eine zwischen zwei Seilen an

den Abschluſsstellen befestigte Leinwand und ist diese einmal an der Schwelle des

Fahrstuhlgerüstes befestigt und an der vorderen Seite des Schachtes in der Weise

hochgeführt, daſs sie, dem Fahrstuhle die vordere Oeffnung frei lassend, solchen von

drei Seiten umspannt. Dieselbe geht oberhalb des Stuhles wieder senkrecht aufwärts,

bis sie über dem Schachte auf Rolle u befestigt endet.

Diese Rolle dient gleichzeitig nebst dem Sperrrädchen r

dazu, die betreffende Wand immer gespannt zu erhalten und so einen um so

gesicherteren Abschluſs zu geben. Am Fahrstuhle sind an den Punkten, wo diese Wand

solchen umspannt, Rollenführungen w, w1, w2, w3 angebracht, so daſs keinerlei Erschwerung im

Aufwärtsgange desselben stattfindet.

Trotz der bequemen Spannung dieser elastischen Wand wäre es möglich, daſs, wenn der

Stuhl ganz unten oder oben im Schachte sich befindet und viele Etagen vorhanden

sind, die dann ganz frei hängende Wand zu viel Elasticität erhielte und beim

Anpralle gegen dieselbe etwas stark federte. Um dies zu vermeiden, sind in jeder

Etage unter der Balkenlage einfache Winkelhebel x mit

unregelmäſsigen Schenkeln angebracht, welche, beim Passiren des Fahrstuhles bei

Seite gestoſsen, sich sofort wieder hinter die elastische Wand stellen und so ein

Zurückdrücken derselben stets verhindern.

Unter 6) der Constructionsbedingungen ist gesagt, daſs der Fahrstuhl in höchster

Stellung selbst ausrückt. Dies geschieht einfach dadurch, daſs die bei Beschreibung

der Sperrvorrichtung erwähnte Seilklemme an einen in diesem Seile an entsprechender

Stelle angebrachten Knoten y stöſst und so das Seil

hebt, wodurch der während des Betriebes erforderliche Eingriff der Keilräder b und d aufgehoben und der

Fahrstuhl auſser Betrieb gesetzt wird. In tiefster Stellung, also auf dem Fuſsboden

im Parterre angelangt, wird der Fahrstuhl, da er durch Seil ohne Ende seine Bewegung

erhält, jedesmal ohne Weiteres stehen bleiben und die Bewegung der Winde

aufhören.

Das unter 7) erwähnte Erkennen des Standes des Fahrstuhles erklärt sich dadurch, daſs

es nur erforderlich ist, an die den Fahrstuhl bewegenden endlosen Seile oder auch an

die elastische Wand für jede Etage verschiedene Zeichen anzubringen und man wird

stets auf den ersten Blick wissen, wo derselbe zu suchen ist.

Die unter 8) erwähnte Sicherheit gegen Unfall bei Seilbruch ist insofern eine

dreifache, als einmal jedes der beiden Triebseile für sich reiſsen kann, ohne zunächst

einen Einfluſs auf den Gang des Fahrstuhles zu äuſsern. Erst wenn sämmtliche Seile

gerissen, kommt die Fangvorrichtung zur Wirkung. Diese letztere besteht aus zwei

Keilen z, welche zu beiden Seiten des Fahrstuhles an

den Führungssäulen entlang gleiten, auf welche beim Reiſsen der Seile der frei

fallende Stuhl aufläuft. Dies geschieht ohne Stoſs und die Wirkung muſs eine

unbedingt sichere sein, weil die Keile z mit der

elastischen Wand durch das Hebelsystem a in Verbindung

stehen, welche bei Seilbruch vom frei fallenden Fahrstuhle in Spannung gesetzt wird,

da letzterer ohne Halt gleichsam in diese ihn umgebende Wand hineinfällt, und so die

eigene Schwere desselben als spannendes und die Keile festziehendes Moment wirkt.

Diese Fangvorrichtung ist in einer Hinsicht sicherer als die bis jetzt bestehenden,

da sie nicht von Federkraft abhängig ist, die bekanntlich unzuverlässig wirkt.

Auſser durch die elastische Wand können nun die Fangkeile auch jeden Augenblick

durch die schrägen Hebel angehalten werden, was, da selbige mit den Keilen

abbalancirt sind, durch den leisesten Druck oder Anziehen der am anderen Hebelende

angebrachten Schnur geschehen kann, so daſs man im Stande ist, jeden Augenblick vom

Stuhle aus diesen festzufangen, unabhängig vom Antriebe desselben. Diese letztere

Vorrichtung kann auch als sogen. Nothboden construirt werden, nöthig ist er

nicht.

Bei den Fangvorrichtungen, welche durch die Wirkung einer Feder die Bremsung mittels

Excenters bewirkten, war die Spannung der Feder noch zu viel abhängig von der

Belastung des Fahrstuhles, und da die gute Wirkung einer gespannten Feder gar zu

sehr von der gehörigen Kraft des Einschlagens der Excenter, als auch von der

Schnelligkeit derselben beim Seilbruch abhängig ist, so war es recht wünschenswerth,

letztere beliebig stark wählen zu können. Dies kann nur geschehen, sobald solche

unabhängig von der Gröſse der Belastung ist. Deshalb ist für die Spannung der Feder

ein Zwischenglied gegeben, aus einem auf der Rückwand des Fahrstuhles oder dessen

Boden festgelagerten Hebel bestehend. Am langen Arme dieses Hebels ist das Seil

bezieh. Kette, Gurt u.s.w. des Fahrstuhles befestigt, der kurze Arm aber dient als

Klinke eines Sperrrades p, welches letztere in Mitte

der Excenterwelle f befestigt ist. Die Drehung dieser

Welle, welche noch die Kraft der angespannten Federn in sich trägt, wird auf diese

Weise gesperrt, so lange die Last des Fahrstuhles an dem langen Hebelarme den Hebel

in der Sperrung festhält. Sobald der Fahrstuhl abreifst, wird die Sperrung sofort

frei und die Feder schlägt die Excenter ein. Da das Hebelverhältniſs beliebig groſs

hergestellt werden kann, so folgt, daſs mit der Last des Fahrstuhles eine beliebig

groſse Federkraft zu sperren ist, die Federn selbst müssen durch Drehung der

Excenter welle besonders gespannt werden.

In Fig. 8 ist

eine doppelte Fangvorrichtung, mit von einander unabhängigen Theilen dargestellt; der

Fahrstuhl mit einfacher Fangvorrichtung ist für Riemen oder Gurt, der doppelte für

Kette eingerichtet.

Die Fahrstuhlthüre wird selbsthätig ohne jegliches Zuthun des Arbeiters geöffnet und

geschlossen. Der Fahrstuhl gelangt nicht eher in Betrieb, als bis die Thür

geschlossen ist, während die Thür sich nicht früher öffnen kann, als der Fahrstuhl

zum Stillstande gelangt ist.

Die in Fig. 9

und 9a

dargestellte hydraulische Bremse hat den Zweck, eine in drehender Welle wirkende

Kraft oder Geschwindigkeitsleistung zu reguliren und nötigenfalls zu hemmen.

Dementsprechend dient selbige im vorliegenden Falle bei Anwendung auf Fahrstühle und

Winden dazu, eine an drehender Welle befestigte und sich abwärts bewegende Last

unter sehr gleichmäſsiger Geschwindigkeit herabsinken zu lassen, so daſs die

Fallgeschwindigkeit und die Abnahme der Umfangsgeschwindigkeit, wie beispielsweise

bei durch Riemen angetriebenen Fahrstühlen, ebenso wenig von Einfluſs werden kann,

wie innerhalb gewisser Grenzen eine Vergröſserung oder Verkleinerung der Last. Auf

der Lastwelle a ist ein scheibenförmiger Körper b mittels Feder und Nute befestigt, welcher mit

beispielsweise vier radialen Schlitzen von ungefähr der halben Länge seines Radius

versehen ist. In diese Schlitze werden die Bremsbacken c lose eingeschoben und an einem vollständigen Herausfallen bei Drehung

der Welle durch Gleiten in einer excentrischen Ausbohrung des den Körper b umschlieſsenden Gehäuses d verhindert. Oberhalb der excentrischen Ausbohrung findet sich in dem

Gehäuse noch ein sichelförmiger Raum vor, und dieser wird durch den Steg e in zwei Abtheilungen geschieden. Es ist ersichtlich,

daſs, wenn die hohlen Räume des Gehäuses d mit

Flüssigkeit ausgefüllt werden, eine Drehung der Wellen nicht stattfinden kann, da,

sei es, daſs die Welle nach rechts oder links bewegt werden soll, stets eine

Pressung der Flüssigkeit gegen den Steg e stattfinden

wird. Versieht man aber diesen Steg mit einer Oeffnung i, so kann eine Drehung der Welle erfolgen, und zwar um so schneller, je

gröſser diese Oeffnung gehalten wird. Hierauf beruht das Prinzip der Bremse, und ist

wohl ohne Weiteres einleuchtend, daſs durch Vergröſserung oder Verkleinerung der

Oeffnung im Stege e auch die Pressung der Flüssigkeit

und damit die Geschwindigkeit der Lastwelle geregelt werden kann. Dies geschieht nun

bei vorliegender Construction durch Drehung des Stellrades f an der Schraubenspindel g als der hier

einfachsten anwendbaren Anordnung; es kann aber diese Spindeldrehung eben auch durch

Regulator oder das Zugseil für die Inbetriebsetzung des Fahrstuhles bewirkt bezieh.

beeinfluſst werden, so daſs die Regulirung solcher Bremse nach jeder Richtung hin

ermöglicht werden kann.

Die Hähne bezieh. Schrauben o dienen dazu, um den

Bremskörper d mit Flüssigkeit zu füllen bezieh. zu

entleeren. Der Bremskörper d, welcher keine Bewegung

erhalten darf, muſs durch Verschrauben mit dem Lagerbocke der Welle vor Drehung gesichert werden und

auf der Welle selbst ist derselbe mittels Stopfbüchse abzudichten. Für vorliegenden

Fall, wo die Bremse nur nach einer Richtung, d.h. beim Abgange des Fahrstuhles, zu

wirken hat, ist in dem Stege e noch eine zweite

Oeffnung angebracht, welche durch eine Klappe n

abgeschlossen ist, die sich beim Aufwärtsgange des Fahrstuhles so weit öffnet, daſs

sich der Druck bezieh. die Pressung in der Bremse aufhebt. Beim Abwärtsgange

verschlieſst dagegen der Druck diese Oeffnung und die regulirbare Oeffnung i ist allein für die Bremsfähigkeit maſsgebend.

Briegleb, Hansen und Co. in Gotha stellten aus: 1) Einen Fahrstuhl für Personen mit patentirtem

Schraubenbetrieb. 2) Einen Fahrstuhl für Lasten mit

Sicherheitsvorrichtung gegen Kettenbruch und Einstürzen von Personen in den

Fahrschacht. 3) Verschiedene Sicherheitswinden, System

Stauffer-Megy und Stauffer-Henkel.

A) Der Fahrstuhl für Personen (Friedrich Hansen's Patent). Bei diesem Aufzuge wird der Fahrstuhl durch

zwei symmetrisch an zwei Seiten desselben angeordnete Schraubenspindeln auf und

nieder bewegt. Letztere werden unten durch eine

liegende Welle mittels Kegelräder und eines gekreuzten und eines offenen Riemens

angetrieben. Die Muttern der beiden Schraubenspindeln sind am Fahrstuhle gelagert

und erhalten durch eine einfache Vorrichtung eine der Bewegungsrichtung der

Schraubenspindeln entgegengesetzte Drehung. Hierdurch wird die Fahrgeschwindigkeit

verdoppelt. Diese Geschwindigkeitsverdoppelung macht es möglich, unter Erzielung der

üblichen Fahrgeschwindigkeit mit der Umlaufsgeschwindigkeit der Schraubenspindeln

innerhalb praktischer Grenzen bleiben und den Schraubengängen eine so geringe

Steigung geben zu können, daſs ein Niedergehen des Fahrstuhles nicht mehr

stattfinden kann, selbst wenn sämmtliche die Spindeln antreibenden Räder ausgerückt

oder gebrochen sein sollten.

Die Hubhöhe des ausgestellten Schraubenfahrstuhles beträgt 4m,6. Durch zweckmäſsige Verkuppelung mehrerer

Schraubenspindeln und Anbringen beweglicher Führungslager, lassen sich diese

Fahrstühle ohne Schwierigkeiten für jede beliebige Förderhöhe einrichten.

B) Der Fahrstuhl für Lasten. An diesem Fahrstuhle sind

zwei kalibrirte Krahnketten befestigt. Die eine führt zu einer Sicherheitswinde,

System Stauffer-Henkel, und dient zum Auf- und

Niederfahren, die andere Kette führt über einen Geschwindigkeitsregulator und dient

in Verbindung mit letzterem als Fangvorrichtung derart, daſs bei einem Bruche der

Lastkette dieser Regulator ein Niedergehen des Fahrstuhles mit einer gewissen,

mäſsigen und constanten Geschwindigkeit bewirkt.

Zur Verhütung des Hinabstürzens von Personen in den Fahrschacht ist die Anlage mit

einer Einrichtung ausgerüstet, welche die Ingangsetzung des Fahrstuhles unter allen

Umständen verhindert, so lange die nach dem Fahrschachte führenden Thüren nicht verschlossen sind, und welche das Oeffnen dieser Thüren

verhindert, so lange der Fahrstuhl im Auf- oder Niederfahren begriffen ist. Nur

diejenige Thür läſst sich öffnen, hinter welcher der Fahrstuhl bewegungslos, zum

Beladen bereit, steht.

In der tiefsten und in der höchsten Stelle bleibt der Fahrstuhl von selbst

stehen.

Die Firma Briegleb, Hansen und Co. zieht die oben

beschriebene Fangvorrichtung, den Geschwindigkeitsregulator in Verbindung mit einer

zweiten am Fahrstuhle befestigten Kette, den anderen Fangvorrichtungen vor, weil

diese unter allen Umständen sicher und ohne Stoſs wirkt, während jene

Fangvorrichtungen nicht immer sicher wirken, namentlich dann nicht, wenn zwischen

der Bruchstelle und dem Fahrstuhle eine beträchtliche Ketten- oder Seillänge liegt.

In diesem Falle pflegt die Fangvorrichtung erst in Thätigkeit zu treten, wenn der

Fahrstuhl schon eine erhebliche Fallgeschwindigkeit angenommen hat. Ist aber

bezüglich letzterer erst eine gewisse Grenze überschritten, so sind die einzelnen

Theile der Fangvorrichtung der den fallenden Theilen innewohnenden lebendigen Kraft

nicht mehr gewachsen und brechen in Folge des unvermeidlichen, den Eintritt ihrer

Thätigkeit begleitenden heftigen Stoſses entweder in Stücke oder sie versagen in

irgend einer anderen Weise den Dienst.

C. Die Sicherheitswinden. Die Winden nach Stauffer-Megy eignen sich hauptsächlich für den

Handbetrieb. Sie haben den Vorzug, daſs die Last nicht niedergehen kann, wenn man

die Handkurbeln losläſst, und daſs beim Niedergehen der Last die Handkurbeln sich

nicht bewegen und daſs folglich kein Unheil durch rotirende Kurbeln entstehen kann.

Will man die Last niedergehen lassen, so braucht man nur auf eine der Handkurbeln zu

drücken. Ein Geschwindigkeitsregulator sorgt dafür, daſs die Fallgeschwindigkeit

eine gewisse Grenze nicht überschreitet.

Die Winden nach Stauffer-Henkel eignen sich

hauptsächlich für Riemenbetrieb. Dieselben sind mit einer Bremse, an dessen Hebel

ein constantes Bremsgewicht befestigt ist, und ebenfalls mit einem

Geschwindigkeitsregulator versehen. Beim Aufziehen der Last steht die Bremsscheibe

still, geht der Riemen auf die Losscheibe, so setzt sich eine Klinke in die an der

inneren Peripherie der Bremsscheibe angebrachten Sperrzähne und die Last steht

still. Lüftet man die Bremse, so geht die Last unter dem Einflüsse des

Geschwindigkeitsregulators langsam nieder.

G. Luther, Maschinenfabrik und Mühlenbau-Anstalt in

Braunschweig führt das Modell eines Fahrstuhles mit sanft hemmender Fangvorrichtung

vor. Dieselbe kennzeichnet sich dadurch, daſs die Hemmung bei Seilbruch nicht

plötzlich, sondern allmählich geschieht. Die Vorrichtung, welche aus einer

geschickten Vereinigung von Keil- und Rollenbremse besteht, kann derartig verstellt

werden, daſs sie für jede Last, bezüglich für jede Fahrstuhlgeschwindigkeit, den

gewünschten Grad von Schnelligkeit im Fangen hervorbringt.

Stieberitz und Müller in Apolda. Der seitens genannter

Firma ausgestellte Fahrstuhl war in dem Brauereigebäude untergebracht.

Der Aufzug, der in Folge der programmmäſsigen Vorschriften eine bestimmte Höhe nicht

überschreiten durfte, ist in kleinen Dimensionen mit niedrigsten Stockhöhen

ausgeführt. Derselbe ist als Warenaufzug construirt und in erster Linie für

Mälzereien und Brauereien zum Fördern von Gerste, Malz und Grünmalz bestimmt.

Der Fahrstuhl öffnet durch seine eigenthümliche Einrichtung (H. Bock's Patentanmeldung) selbsthätig die Zugänge des Fahrstuhlschachtes

in den jeweilig benutzten Stockwerken, während alle übrigen geschlossen bleiben, und

rückt, dort angekommen, selbsthätig die Aufzugmaschine aus, d.h. der Fahrstuhl kommt

vor dem geöffneten Zugange in richtiger Höhe zum Stillstande. Diese Stellung

verläſst der Stuhl erst wieder nach geschehener Einrückung der Aufzugmaschine von

Hand, dabei schlieſst sich der Zugang des Fahrschachtes wieder, und zwar

selbsthätig, so daſs der letztere sofort wieder gesperrt ist, wenn der Stuhl

denselben verlassen hat. Daſs dadurch in bester Weise einer groſsen Reihe von

Unglücksfällen, wie sie in den letzten Jahren an Aufzügen vorkamen, vorgebeugt wird,

ist augenscheinlich.

Der Vorgang ist kurz folgender: Der auf und nieder gehende Fahrstuhl erfaſst durch

einen Mitnehmer eine über zwei Rollen laufende endlose Kette und treibt durch diese

ein Wendegetriebe an, welches bei passend eingerückter Kuppelung auf eine schwache

Windewelle am Schachtverschlusse wirkt und diesen öffnet. Die Einstellung der

Kuppelung erfolgt in der bezüglichen Etage durch einen Handhebel, und dieser bewirkt

bei der Einstellung durch ein Segment eine Drehung des inneren Steuergestänges der

Aufzugmaschine, wodurch ein Anschlagknaggen in die Bahn des oben erwähnten

Mitnehmers gebracht wird, welcher die Stillsetzung der Aufzugmaschine bethätigt.

Wird mehrfach aus den zu benutzenden Stockwerken gefahren, wie es beispielsweise

beim Ziehen von Grünmalz der Fall ist, so erfolgt die Einstellung der beschriebenen

Einrichtung nur einmal, und der bedienende Wärter hat nach jeder Fahrt weiter nichts

zu thun, als am äuſseren Theile des Steuergestänges der Aufzugmaschine diese wieder

einzurücken, also den Fahrstuhl wieder in Bewegung zu bringen, worauf der Schluſs

der Abfahrtöffnung, sowie die Eröffnung der Anfahrtöffnung und die Stillsetzung des

Fahrstuhles von letzterer ganz selbsthätig erfolgt.

Der Verschluſs der Schachtzugänge kann wagerecht mittels Rollläden – wie im

vorliegenden Falle – als auch senkrecht mit einfachen, leichten Schiebethüren von

Holz oder Eisenblech erfolgen, und stellt sich das letztere bei genügender

Stockhöhe, welche ja in den meisten Fällen vorhanden ist, wesentlich einfacher als hier

vorgeführt. – Die ganze Einrichtung ist solid und sicher und der Abnutzung in

geringstem Maſse unterworfen und verbindet in Folge ihrer Einfachheit den Vortheil

geringer Anlagekosten.

Weitere Sicherheitsvorrichtungen am Fahrstuhle sind:

1) Eine Fangvorrichtung (H. Bock's Patent), welche

rasch, aber auch vollkommen stoſsfrei wirkt.

2) Ist als weitere Sicherung am Fahrstuhle die Einrichtung zum Festlegen des

Fördergutes durch zwei leicht hoch zu legende Bügel zu erwähnen.

Der Betrieb der beiden vorbeschriebenen Einrichtungen wird durch eine

Reibungskuppelung (Patent Lohmann und Stolterfoht)

bewirkt, welche durch einen leichten Hebelschlag ein sofortiges, und zwar auch

stoſsfreies Ein- und Ausrücken des Gesammtbetriebes ermöglicht. Ferner sind alle

Riemen durch zweckmäſsige Verkleidungen gedeckt, so daſs ein Hineinziehen von

Kleidungsstücken u.s.w. in den Betrieb vereitelt ist, und auch ein etwa vorkommendes

Reiſsen oder Abfallen des Riemens ohne schädliche Wirkung bleibt.

Schmidt, Kranz und Co. in Nordhausen a. H.

(Sicherheitsvorrichtungen Patent M. Roſsbach).

Fig. 10 gibt

eine schematische Darstellung der Fangvorrichtung. Dieselbe beruht auf der

veränderlichen Geschwindigkeit zwischen zwei fallenden Körpern. Der Aufzug ist

demzufolge in zwei sich senkrecht in einander verschiebende Theile getrennt, und

zwar den Fahrstuhl mit unbeweglichem Keile unterhalb des Lastbodens und den

Fangapparat, bestehend aus Fangstangen s mit

flügelartig beweglichen Fangbacken f. Zwischen beiden

Theilen wird bei Seilbruch eine veränderte Fallgeschwindigkeit erzielt.

Der Fangapparat ist somit gänzlich unabhängig von der Last oder wechselnden Belastung

und man kann z.B. durch einen ganz schwachen Bindfaden die Fangstange im Fallen

behindern und dadurch die sofortige Verschiebung und Arretur des Fahrstuhles

bewirken, einerlei ob der Fahrstuhl mit 5 oder 50 Centner belastet ist.

Dieses Fallbehindern einer Fangstange ist die einzige Aufgabe und dann die Ursache

für die Verschiebung: der Fahrstuhl trifft mit seinem Keile k die ihn erwartenden Fangbacken, und da dieselben flügelartig beweglich

dem geringsten Drucke nachgeben, so preſst die Last mittels ihres Keiles k die Fangbacken wagerecht gegen die Spurlatten, und

zwar um so mehr, je gröſser die Last ist.

Das Aufhalten der Fangstangen bei Seilbruch geschieht selbsthätig, und zwar:

Einestheils durch die Vorbremse am Kopfe des Fahrstuhles, wobei die Vorbremsbacken

vermöge der zurückschnellenden und in Ruhe tretenden Tragfeder des Seiles gegen die

Spurlatten gepreſst werden. Es genügt aber schon allein eine einfache Aufwärtsbewegung

der Vorbremsschenkel, denn dadurch wird die Fallgeschwindigkeit der Fangstangen

verändert und die Verschiebung ist damit augenblicklich erfolgt. Zur weiteren

Sicherheit aber sind noch zwei Reservehilfsfedern andersartiger Construction mit

thätig.

Anderentheils durch eine mit den Fangstangen in Verbindung gebrachte Nothfangleine,

welche bei Seilbruch die Fangstange aufhält, und zwar ohne Verwendung irgend einer

Feder, sondern durch Spannklemmvorrichtung. (Anwendung der Nothfangleine für den

Fall eines Bruches des Förderseiles zwischen Tragrolle und Aufzugsmaschine, sowie

des Treibriemens bei Bremsradbetrieb.)

Die Federn für die Vorbremswirkung können einzeln nicht versagen, keinesfalls aber

drei Federn verschiedenartiger Construction zugleich in einem Momente, weil sie ja

keinerlei Last zu überwinden oder zu arretiren, oder eine Kraft zu äuſsern

haben.

Kühnle'sche Maschinenfabrik in Frankenthal, Rheinpfalz

(Fahrstuhlbremse).

Eine Vorrichtung, welche es ermöglicht, Gewichte zur Bewegung des Sperrwerkes

anzuwenden, ist die vom Ingenieur J. K. Hillenbrand

erfundene und der Kühnle'schen Maschinenfabrik unter

Nr. 44618 vom 2. November 1887 patentirte Fahrstuhlbremse bei zerrissenem

Förderseile. Während gewöhnlich das Sperrwerk auf den bewegenden Schlitten selbst

verlegt wird, bezweckend von hier aus bei Seilbruch vorspringende Fangorgane an die

Führungen anzudrücken, zeigt die vorliegende Construction die Umkehrung dieses

Verfahren und bleibt deshalb der Schlitten von allem Sperrmechanismus frei. Die

Vorrichtung bleibt stabil gelagert, ist zugänglich und controlirbar, wirkt nicht

zerstörend oder beschädigend und kann man sich von deren Wirksamkeit zu jeder Minute

versichern.

Ein solcher Aufzug befand sich in der Allgemeinen Deutschen Ausstellung für

Unfallverhütung in Berlin im Betriebe. Ein kleineres Modell in 1/10 der

natürlichen Gröſse daselbst zeigte eine Combination desselben Systems für gröſsere

Höhen.

Die Fig. 11

führt uns diesen ersteren im gewöhnlichen Betriebe, Fig. 12 denselben bei

eingetretenem Seilbruche vor.

Die wesentlichen Theile sind hierbei: Das Balancirelement b; das Verbindungsgestänge desselben mit dem Kniehebel i, dieser selbst mit angehängtem Gewichte d, sowie die durch den Kniehebel i bewegliche Schlittenführung e (bei gröſseren Höhen i und e in vermehrter Anzahl) und zuletzt das

Schlittenbremsstück k. – Die Wirkung beruht darauf,

daſs der Schlitten a durch Druck auf die Rolle c des beweglichen Balanciers b das Gewicht d, welches etwas leichter ist

als der Schlitten selbst, hoch hält, bei Seilbruch aber, wie Fig. 12 zeigt, dieses

fallen läſst, was dann durch den Kniehebel i die

Führung e einwärts schiebt und den Schlitten festklemmt oder aber

auch vorspringende Klinken in die Fahrbahn schiebt. – Der ganze Apparat ist einfach

und läſst sich bei mehrfacher Anwendung des Kniehebels und der beweglichen Führung

bis zu den gröſsten Höhen ausführen, bei geeigneter Anordnung auch für

Bergwerkszwecke. Normalhöhe für eine Führung = 10m. Hierbei muſs bemerkt werden, daſs eine Betriebserleichterung durch

Anwendung von Gegengewichten zur Ausgleichung des Schlittengewichtes auch bei diesen

Aufzügen eintreten darf.

Fangvorrichtung von Ottomar

Erfurth in Teuchern (Fig. 13).

Die besondere Einrichtung der Hemmvorrichtung ist folgende:

Ueber der Fahrstuhlmitte befindet sich die Seilschiene A, an welcher das Seil angreift. Unterhalb des Seilangriffspunktes

befindet sich der feste Bolzen b, bei welchem die

Scherenschenkel E und F

drehbar verbunden sind, letztere sind wiederum bei c

und d mit den Schenkeln B

um Bolzen drehbar verbunden. Mit dem Bolzen b sind die

Widerlags- oder Führungsplatten G verbunden, welche mit

rechtwinkligen Ansätzen hinter die glatte Gleitschiene H des Fahrstuhles greifen. Die Führungsplatten sind mit centrischen

Schlitzen h versehen, in denen sich die Zapfen g der glatten Klemmrollen J auf und ab bewegen können.

Der Mechanismus wirkt nun folgendermaſsen:

Der Fahrstuhl befindet sich in Gebrauchsstellung (vgl. Figur), d.h. das Seil greift

an der Schiene A an und letztere wird mit dem

Scheren-System gehalten, während die Last oder das Eigengewicht den Fahrstuhl

abwärts zieht. Die Scherenschenkel werden aus einander gezogen, wodurch die Rollen

J weit von der Gleitschiene abzustehen kommen.

Reiſst nun das Seil, so fällt sofort durch die eigene Schwere, verbunden mit der

freifallenden Last des Fahrstuhles, die Schiene abwärts, die Scherenstücke klappen

zusammen und hierbei gelangen die Klemmrollen J an die

glatte Gleitschiene H, wodurch sie in der

Abwärtsbewegung eine Hemmung erfahren, und was zur Folge hat, daſs nunmehr die volle

Last des Fahrstuhles als Bremskraft wirkt, so daſs sich bei weiterem Abwärtsgehen

die Rollen ohne Stoſs festlaufen.

Um nun für diesen Moment ein Durchbiegen oder Ausweichen der Gleitschienen H zu verhindern, dienen nunmehr die Ansätze der Platte

G, welche winkelrecht hinter die Gleitschienen H greifen, als Gegenlage und bewirken eine sichere und

unfehlbare Wirkung der Klemmrollen.

Die Kraft, welche das Festklemmen des Fahrstuhles bewirkt, steht mit dem jeweiligen

Gewichte des Fahrstuhles stets in bestimmtem Verhältnisse, da immer die volle Last

des Fahrstuhles die Scheren zusammenzieht bezieh. die Klemmrollen anpreſst.

Zum Lösen genügt ein Emporziehen der Schiene A, wodurch

die Scherenschenkel aus einander gezogen und die Klemmrollen von den Gleitschienen

abgebracht werden.

Will man die Wirkung der fallenden Seilschienen noch vermehren, so kann am unteren

Ende derselben eine Feder angebracht werden, welche beim Seilbruche die Schiene um

so schneller fortzieht und den Hemmprozeſs einleitet. Nöthig ist diese Feder nicht,

da der Mechanismus ohne solche ebenso sicher functionirt, jedoch ist sie als

Anzugfeder am Platze, um beim Anziehen des Seiles ein Rucken zu verhindern.

Der Aufzug von A. Freissler in Wien war durch ein Modell

veranschaulicht (Fig. 14).

Die Fangvorrichtung besteht aus zwei parallel mit dem Fahrstuhlträger gelagerten

Wellen a, a, welche an ihren vier Enden verzahnte

Excenter b, b, b, b tragen, die beim Reiſsen der

Tragkette d durch die Evolutfedern c, c in die Führungssäulen e,

e gepreſst werden, wodurch das Herabfallen des Fahrstuhles unbedingt und

ohne Stoſs verhindert wird. Der Fangschirm ist aus einem Drahtgeflechte hergestellt,

mit f, f bezeichnet und unter dem Fahrstuhlträger

entsprechend befestigt; er hat den Zweck, etwa in den Aufzugsschacht herabfallende

Gegenstände oder die Tragkette beim Reiſsen derselben aufzufangen und dadurch

Personen oder Güter vor Beschädigungen zu schützen. Die Barriere besteht aus dem am

Fahrstuhle befestigten Gleitprisma g, welches beim Auf-

und Abfahren des Fahrstuhles die gekröpfte Welle h

dreht und den mit letzterer starr verbundenen Barrierebalken j selbsthätig öffnet und schlieſst.