| Titel: | Neuere Wollwaschmaschinen. |

| Autor: | Kn. |

| Fundstelle: | Band 277, Jahrgang 1890, S. 529 |

| Download: | XML |

Neuere Wollwaschmaschinen.

(Fortsetzung des Berichtes Bd. 267 * S.

529.)

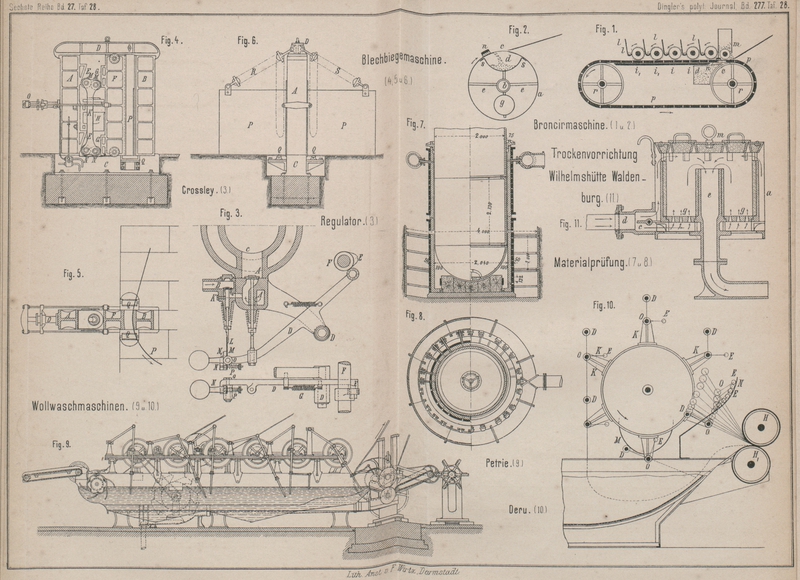

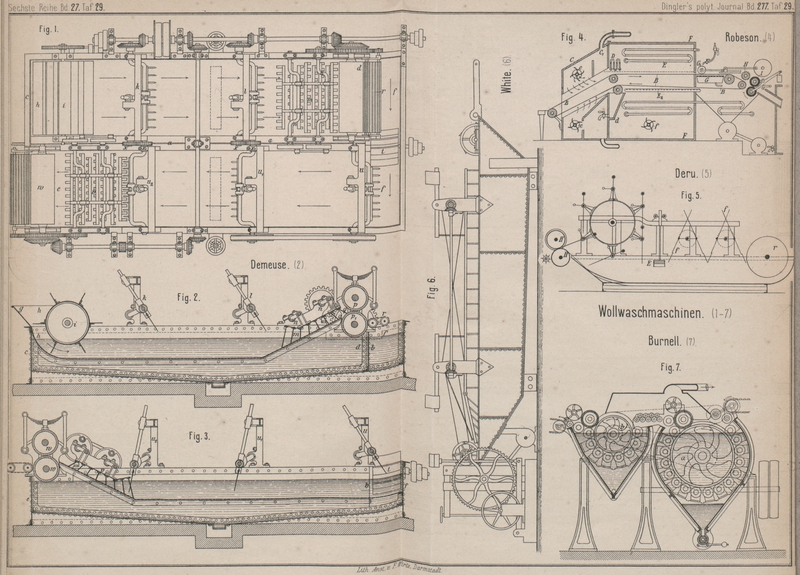

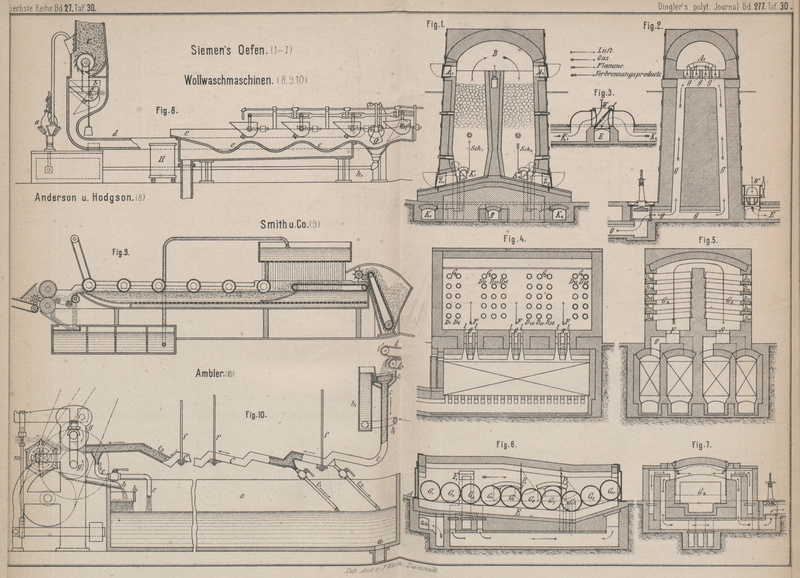

Mit Abbildungen im Texte und auf Tafel 28, 29 und 30.

Neuere Wollwaschmaschinen.

Das Waschen und Entfetten der Rohwolle bildet bekanntlich einen Vorbereitungsprozeſs

für die Fabrikation wollener Waaren, der für dieselbe von der gröſsten Wichtigkeit

ist, da eine schlechte Wäsche der Wolle die bedenklichsten Folgen sowohl in der

Spinnerei, Kämmerei, Färberei, wie auch in der Weberei und Appretur nach sich zieht.

Diese Folgen bestehen sowohl in dem Verschmieren der Krempelbeschläge, in einem

gröſseren Ergebnisse an Kämmlingen, in der verminderten Spinnfähigkeit, sowie auch

in dem Abschmutzen der Wolle beim Färben, in der schweren Entfettung in der Walke

u.s.w., und sind derart schwerwiegend, daſs darunter das ganze Ergebniſs der

industriellen Anlage fühlbar leiden kann.

Es handelt sich in der Wollwäscherei bekanntlich darum, den in der Rohwolle

enthaltenen Schmutz und Wollschweiſs zu entfernen, aber derart, daſs die zum

Verspinnen erforderlichen Eigenschaften des Materials unverändert bleiben und eine

Verwirrung der Fasern vermieden wird. Diese Arbeit rationell zu bewirken, erfordert

natürlich bei der groſsen Verschiedenheit der Wollen der einzelnen Länder von Seiten

des Wollwäschers viel Erfahrung und Aufmerksamkeit, und fällt trotzdem das Ergebniſs

öfters nicht nach Wunsch aus. Die Ursache hierzu liegt indeſs nicht allein in den

Eigenschaften der zu behandelnden Wolle, sondern auch in den mehr oder minder

mangelhaften mechanischen Einrichtungen, welche das Ergebniſs namentlich

hinsichtlich der Lage der Fasern, der Erhaltung des sogen. Stapels beeinflussen. Die

Wichtigkeit des Prozesses und die den jetzigen Einrichtungen anhaftenden Uebelstände

haben daher fortgesetzt Veranlassung gegeben, auf Vervollkommnungen hinzuarbeiten;

mit welchem Erfolge, kann hier allein nur die Praxis entscheiden.

Es kommen zur Zeit für das Waschen der Wolle nur zwei Wege in Betracht, der eine

besteht in dem Behandeln der Wolle in einem mäſsig warmen Seifenbade, der andere in

dem Behandeln der Wolle mittels flüchtiger Substanzen, wie Fuselöl,

Schwefelkohlenstoff u.s.w., welche Fettsubstanzen aufzulösen vermögen. Der erstere

Weg ist der für den Groſsbetrieb zur Zeit allein in Frage kommende, während der

zweite Weg ein Verfahren darstellt, das seit einigen 30 Jahren immer wieder versucht

ist, ohne indeſs zu einem durchschlagenden Erfolge geführt zu haben. Nur in neuester

Zeit ist auf diesem Gebiete eine neue Maschine construirt worden, auf welche am

Schlusse des Berichtes näher eingegangen werden wird.

Was den ersteren Weg, den Weg der Praxis betrifft, so liegen die getroffenen

Verbesserungen naturgemäſs in den mechanischen Betriebseinrichtungen, während die Waschmittel in der

Hauptsache unverändert gelassen sind. Diese mechanischen Hilfsmittel zeigen auſser

der Anpassung an die alte Praxis auch theilweise das Einschlagen neuer Wege, welche

sich zur rationellen Behandlung der Wolle als geeignet erweisen dürften.

Eine derartige weitere praktische Ausbildung hat auch die bereits in D. p. J. 1888 267 334

erwähnte Wollwaschmaschine von Henry W. Church

erfahren, welche Maschine von der Kitson Machine Co. in

Lowell (Mass., Nordamerika) ausgeführt wird.

Die ursprünglich vorhandenen zwei parallelen durch den ganzen Trog reichenden Rechen

sind auch jetzt beibehalten, ihre Bewegungsmechanismen sind indeſs zweckmäſsiger

gestaltet, und zwar wird der Antrieb von den Riemenscheiben mittels zweier

Kettenräder auf eine obere Welle übertragen, welche mittels Zahnräder eine untere

Welle in Umdrehung versetzt. Diese trägt zwei Kurbeln, an welche die die

Rahmenrechen hin und her führenden Schub- bezieh. Zugstangen angelenkt sind.

Gleichzeitig erfahren die Rechen eine entsprechende auf und ab steigende Bewegung

von der genannten Kettenradwelle aus mittels eines Hebelwerkes und einer mit

Zahnsector ausgerüsteten Zwischenwelle. Durch den letzteren wird eine wagerechte mit

zwei groſsen Rädern versehene Welle in Schwingung versetzt, deren Räder mit den an

den Rechen befindlichen Zahnstangen derart in Eingriff stehen, daſs die Gewichte der

Rechen sich gegenseitig ausgleichen.

Die Quetschwalzen sind am Ende des Troges gelagert, so daſs das endlose Lattentuch in

Fortfall kommt, während die Waschflüssigkeit hier in einen besonderen Trog flieſst,

und nach Absetzen des Schmutzes dem vorderen Ende des Troges wieder zugeführt werden

kann. Durch diese Einrichtung wird auch die Reinigung des Troges vermittelt. Als

fernere günstige Eigenschaft hebt die obige Firma noch den Umstand hervor, daſs die

Wolle in dieser Maschine langsam und ruhig vorwärts getragen werde, so daſs eine

Verfilzung der Fasern möglichst vermieden sei (Text.

Record, 1889).

Eine ebenfalls bewährte, von den bekannten Maschinen mehrfach abweichende

Construction führt die Firma John Petrie jr. Ltd.,

Rochdale, aus, welche Maschine in der Fig. 9 Taf. 28

wiedergegeben ist (Wollengewerbe, 1889). Die meisten

älteren Wollwaschmaschinen laufen bekanntlich immer mit der gleichen Geschwindigkeit

und besitzen auch dieselbe Einwirkung auf die zu waschende Wolle, gleichgültig,

welcher Art die letztere ist und welchen Schmutz- und Schweiſsgehalt die Wolle hat.

Diesen Mangel einer Anpassungsfähigkeit an das zu behandelnde Material zeigt nun die

Petrie'sche Maschine nicht, sondern die

Betriebsmechanismen sind derart construirt, daſs die Maschine je nach Bedarf mit

gröſserer oder geringerer Geschwindigkeit arbeiten kann. Desgleichen können die die

Wolle bewegenden Rechen nach Belieben entweder gleichzeitig oder wechselweise, oder theilweise

gleichzeitig und theilweise wechselseitig bethätigt werden.

Eine andere Eigenthümlichkeit der Maschine liegt in der Anordnung der Quetschwalzen.

Während sonst die Wolle von den Gabeln aus dem Bade heraus auf das gegen die

Quetschwalzen ansteigende Lattentuch niedergelegt wird, liegen diese Walzen hier mit

ihrer Berührungslinie tiefer als der Spiegel des Bades, so daſs die Wolle theils von

der Bewegung der Gabeln, theils von der Bewegung der Waschlauge auf das abwärts

geneigte Lattentuch geführt wird. Demzufolge werden die ausgelegten Wollpartien

nicht so leicht zerrissen und verwirrt, wie das beim Aufwärtsschieben auf das

sonstige ansteigende Lattentuch öfters der Fall ist. Auſserdem kommt die Wolle

saftiger, d.h. mit mehr Waschlauge, zwischen die Quetschwalzen, was dem Auspressen

nur förderlich ist. Die durch das Lattentuch ablaufende, sowie die durch die Walzen

ausgepreſste Waschflüssigkeit flieſst in einen unter den letzteren befindlichen Trog

und wird von hier durch ein Rohr nach dem vorhergehenden Waschtroge geleitet, an

welchem sich ebenfalls ein Schöpfrad, wie in der Figur links punktirt gezeichnet,

befindet, das die vorher durch Absetzenlassen vom gröbsten Schmutze befreite

Waschlauge in einen Behälter entleert, aus dem die Lauge zu weiterem Gebrauche

entnommen werden kann.

Die Bewegung der Rechen ist eine derartige, daſs diese ziemlich senkrecht in das Bad

eintreten und sich dann nahezu wagerecht vorwärts bewegen. Wie die Figur zeigt, sind

die das Ausheben der Wolle bewirkenden Gabeln doppelt ausgebildet. Den Hauptvorzug

der Petrie'schen Maschine dürfte wohl die durch

Regelung der Bewegungen und Geschwindigkeiten ermöglichte Anpassungsfähigkeit an die

jeweilig zu waschende Wollpartie bilden.

Alle diese sogen. Leviathan-Wollwaschmaschinen sind in erster Linie für den

Groſsbetrieb bestimmt und bewähren sich in diesem auch im Groſsen und Ganzen. Anders

indeſs im Mittel- und Kleinbetriebe. Hier kann ein vollständiger Leviathan nicht

Verwendung finden, denselben aber auf einen oder zwei Behälter zu kürzen, erscheint

ebenso wenig angezeigt, da bei Anwendung eines Behälters ein gründliches Reinigen

der Wolle nicht zu erzielen und das gewaschene Wollquantum verhältniſsmäſsig gering

ist, während der Verwendung zweier Tröge häufig Raum- und Preisverhältnisse

entgegenstehen werden. In manchen Fabriken bestehen deshalb noch die primitivsten

Einrichtungen, oder es wird das Waschen in der Weise vorgenommen, daſs die Wolle

zweimal dasselbe Bad durchwandert und dann eine längere Spülung erfährt. Diese

Behandlung muſs indeſs ebenfalls als eine unrationelle bezeichnet werden, da eine

gründliche Beseitigung allen Schmutzes und Schweiſses nur mit Gegenstromprinzip

ermöglicht wird, d.h. mit dem Wandern der Wolle entgegengesetzt der gesammten

Waschlaugenbewegung, so daſs die schmutzigste Wolle mit dem schmutzigsten Bade und die

reinste Wolle mit dem reinsten Bade zusammenkommt. Auſserdem haftet der

letztgenannten Behandlung noch der Nachtheil an, daſs ein längeres Spülen der Wolle

naturgemäſs die Verwirrung und Verfilzung der Fasern begünstigt.

Zu einer befriedigenden Reinigung der Wolle erscheinen indeſs zwei getrennte Bäder

und zwei Quetschwalzenpaare unbedingt erforderlich, welche Anordnung einen

Längenraum von 10 bis 12m ohne Bedienungsraum

beansprucht. Um nun aber bei mangelndem Raume dieses rationelle Waschen der Wolle

doch vornehmen zu können, baut die bekannte Firma Henri

Demeuse und Co. in Aachen neuerdings eine Wollwaschmaschine, welche die

beiden Waschtröge nicht hinter einander angeordnet hat, sondern bei welcher der

Einweichbottich neben dem Entfettungsbottiche

angeordnet ist, und bei welcher die Ueberführung der Wolle von jenem in diesen durch

einen mit Flügelwalze ausgestatteten Quertrog erfolgt (D. R. P. Nr. 46802).

Diese Wollwaschmaschine ist in den Fig. 1 bis 3 Taf. 29 in Querschnitten

und Ansicht dargestellt, und zwar zeigen die Fig. 2 und 3 die beiden Waschbottiche

von einander getrennt, die in Wirklichkeit also parallel mit den Wänden a an einander liegend zu denken sind (Fig. 1). Wie die Fig. 2 zeigt,

enthält der erste Behälter noch eine Querscheidewand b,

so daſs also in der Maschine zwei von einander vollständig getrennte Waschbottiche

gebildet sind, der Einweichbottich von c bis d reichend, und der winkelförmige Entfettungsbottich

von f bis e sich

erstreckend.

Die zu waschende Wolle wird in den Füllkasten g der

Einweichmaschine (Fig. 2) geworfen und fällt in die Zwischenräume h der Eintauchwalze i, welch letztere, sich

langsam in der Pfeilrichtung drehend, die Wolle selbsthätig untertaucht. Die

eingetauchte Wolle wird nun von dem in seiner Bewegung eine Ei form beschreibenden

Kurbelrechen k erfaſst, gehoben, so daſs sich die der

Wolle anhaftenden erdigen Beimengungen ausscheiden können, und weiter transportirt

zu dem Kurbelrechen l, welcher die Wolle in gleicher

Weise behandelt und sie dann dem Aufrücker m

zuschiebt.

Dieser eggenartige Aufrücker, von den Kurbeln nn bewegt,

erfaſst die ihm vom Kurbelrechen l zugeführte Wolle und

schiebt sie über das schräge Siebblech o zwischen die

Druckwalzen pp1; ist der Aufrücker am Punkte q (Fig.

2) angelangt, so heben die Kurbeln denselben hoch und führen ihn, sich

zurückbewegend und senkend, wieder in die von den Kurbelrechen inzwischen wieder

herangebrachte Wolle, welch letztere also in sich an einander reihenden Hüben

continuirlich behufs Auspressung und Zerquetschung der Schmutzknoten und

Schweiſsspitzen zwischen die Preſswalzen geführt wird.

Die ausgepreſste Wolle wird mittels des endlosen Tuches r (Fig.

1

und 2) in die Verlängerung f der Entfettungsmaschine befördert (welche

Verlängerung selbstverständlich mit dem Bade der Entfettungsmaschine in Zusammenhang

steht). In dieser Verlängerung ist unterhalb des Tisches r ein schräges Blech angebracht, über welches die Wolle, von der Flügel

walze t (Fig. 3) noch befördert, in

die Entfettungsmaschine bezieh. bis zur Angriffslinie des Kurbelrechens u (Fig. 1 und 3) gleitet. Die

Kurbelrechen u u1

u2 greifen, heben und

transportiren die Wolle in bekannter Weise, und bringt der letzte Rechen u2 sie dem Aufrücker

v zu, welcher die Ueberführung derselben zwischen

die Preſswalzen w besorgt; von diesen ausgepreſst, ist

die Wolle fertig zum Spülen.

Der Betrieb der die Wolle bewegenden Kurbelrechen erfolgt für beide Maschinen von

einer Seite aus; die Kurbelrechen sind mittels der Stirnräder xx1 (Fig. 1) verbunden, und

machen diejenigen des Entfettungsbottiches eine den im Einweichtroge arbeitenden

entgegengesetzte Bewegung, so daſs die Wolle ihren Lauf in Richtung der

eingezeichneten Pfeile nimmt. Das Ablassen der Waschflüssigkeit erfolgt in bekannter

Weise.

Diese Demeuse'sche Waschmaschine gestattet also bei

einer Troglänge von z.B. etwa 6m, die Wolle unter

Passirung von zwei Bädern und zwei Paar Preſswalzen auf einem Wege von 12m zu behandeln. Die Maschine muſs als einfache und

zweckmäſsige Construction bezeichnet werden, und dürfte derselben, da sie einem im

Mittel- und Kleinbetriebe gefühlten Bedürfnisse entspricht, eine zahlreiche

praktische Ausführung beschieden sein.

Während mit diesen Waschmaschinen also versucht wird, das in der Praxis geübte

Verfahren zu vervollkommnen, schlägt ein Amerikaner Robeson in Philadelphia einen neuen Weg ein, indem er die Wolle mittels

Ventilatoren zuerst auflockert, sie dann anfeuchtet und behufs Erweichens des

Schweiſses erwärmt, unter Zuhilfenahme heiſsen Wassers und erwärmter Walzen, und sie

dann ausquetscht (* D. R. P. Nr. 45950). Dieses Reinigen geschieht somit ohne jede

Anwendung von Alkalien oder ähnlichen Substanzen, und wird der entfernte

Wollschweiſs wiedergewonnen. Die derart behandelte entschweiſste Wolle muſs dann

noch in Wasser gewaschen und getrocknet werden, worauf sie zum Kämmen und Spinnen

derart vorbereitet sein soll, daſs das nachträgliche Einölen angeblich entbehrlich

ist.

Fig. 4 Taf. 29

zeigt den zur Ausführung dieses Verfahrens bestimmten Apparat, durch den die Wolle

auf dem endlosen Tuche B hindurchgeführt wird. Im

ersten Raume C unterliegt sie den von oben und unten

einwirkenden Luftströmen der Ventilatoren c zur

Auflockerung des Staubes, welch letzterer durch das Rohr C1 abgesaugt wird. Die Wolle tritt dann in

die Anfeuchtungs- und Dämpfkammer F ein, und wird hier

zunächst vom Rohre D schwach angefeuchtet, welche

Anfeuchtung ganz von der Beschaffenheit der Wolle abhängt und nach den Angaben Robeson's jedesmal durch Versuch festgestellt werden

muſs. Sehr schmutzige Wolle ist fast ganz mit Wasser zu sättigen. Die so gefeuchtete

Wolle wird nun von den Dampfschlangen E erwärmt, und

muſs die Temperatur ebenfalls in jedem einzelnen Falle bestimmt werden, und zwar

derart, daſs dieselbe hinreicht, das Wollfett zu erweichen. Eine Temperatur von

ungefähr 57° hat sich in vielen Fällen als zweckmäſsig erwiesen, einige Wollen

bedürfen nur einer Temperatur von etwa 43°, andere dagegen einer solchen von 60°.

Ebenso richtet sich die Dauer der Wärmeeinwirkung nach der Beschaffenheit der zu

behandelnden Wolle; für viele Fälle genügen 5 bis 7 Minuten.

Diese Erwärmung wird von dem gelochten Dampfrohre E2 und dem die Luft in Bewegung setzenden Ventilator

f unterstützt. Das Transportband B führt schlieſslich die Wolle aus der Kammer F über einen mit Gitterdeckel versehenen Trog G, aus dem warmes Wasser gegen die Wolle zur

Auflockerung geleitet wird, wobei die Wolle gleichzeitig durch die geheizte und hin

und her bewegte Walze G1 ausgequetscht wird. Die Wolle erfährt dann auf ihrem weiteren Wege eine

Auflockerung durch die Stachelwalze H und wird

schlieſslich den bespülten Quetschwalzen I übergeben,

aus denen sie in fast völlig entfettetem Zustande hervorgehen soll, so daſs sie nur

noch gewaschen und getrocknet zu werden braucht. Zu dem Zwecke kann jede geeignete

Wasch- bezieh. Trockenvorrichtung angewendet werden.

Wie weit dieses mechanisch physikalische Entschweiſsungsverfahren den Wollschweifs zu

entfernen vermag, läſst sich natürlich nur durch Versuche feststellen, immerhin

dürfte aber auch bei befriedigenden Resultaten das Robeson'sche Verfahren durch die jedesmalige Anpassung der Wärme- und

Feuchtigkeitszufuhr an die zu behandelnde Wolle, die natürlich vorher sortirt sein

muſs, in seiner jetzigen Ausführungsform für den Groſsbetrieb kaum geeignet

sein.

Noch weniger zweckmäſsig als die Robeson'sche Maschine

erscheint die in Fig. 8 Taf. 30 dargestellte Wollwasch- und Spülmaschine von F. E. Anderson und S.

Hodgson in New-Yersey (Mass., Nordamerika), bei welcher die mittels

Pulsometers a in umlaufender Bewegung erhaltene und

nach erneuter Erwärmung wiederholt zu benutzende Waschlauge die wechselnde Füllung

und Entleerung eines Kipptroges b und damit die

regelmäſsige Zuführung der zu waschenden Wolle aus einem Vorrathsbehälter c bewirkt. Durch ein Rohr d gelangt die Wolle dann bei f in den

Spülbottich e, dessen Boden zu mehreren Mulden gekrümmt

ist. Durch den Siebboden der ersten Einsenkung drückt eine Preſsplatte g die Lauge aus der Wolle in ein Rohr h, durch welches die erstere wieder nach a gelangt. Die Wolle wird von einer Reihe Kipptröge mit

Wasser gespült und flieſst schlieſslich in das Aufnahmegefäſs H über.

Wesentlich geeigneter und vielversprechender betreffs rationeller Behandlung der

Wolle ist die Wollwaschmaschine von Alex. Deru in Brüssel (* D. R. P. Nr.

49719 und Nr. 50732), in welcher die Wolle auſser der Führung durch die Gabeln ein

besonderes Eintauchen in das Bad erfährt. Ebenfalls neu ist die Aushebevorrichtung

aus dem Waschbottich unter Fortlassung des gewöhnlichen Lattentuches.

Die Fig. 5 Taf.

29 gibt einen Querschnitt dieser Maschine, während Fig. 10 Taf. 28 die

Aushebevorrichtung gesondert zeigt. Das Eintragen der Wolle erfolgt in der Figur

rechts, und wird die Wolle dann wie gewöhnlich durch die Walze r untergetaucht und von den Gabeln f weiter der Tauchvorrichtung E zugeführt. Diese Vorrichtung besteht in einer Anzahl von Schlägern,

welche in dem Waschbottich angeordnet sind und in eine auf und nieder gehende

Bewegung versetzt werden. Die Schläger E bestehen aus

einer Holzplatte von rechteckiger Form, welche an den Seiten in der Weise mit

Eisenblech beschlagen ist, daſs auf der unteren Seite des Schlägers ein Hohlraum

gebildet wird. Wird nun der Schläger nach unten bewegt, so daſs er in das Bad

eintaucht, so schlieſst er in dem auf seiner unteren Seite befindlichen Hohlraume

eine Luftmenge ein, welche bei der schnellen Abwärtsbewegung des Schlägers zuerst

mit der auf der Oberfläche des Bades befindlichen Wolle in Berührung kommt. Beim

Untertauchen der Wolle in das Bad kommt nun diese Luft mit den einzelnen Wollfasern

in die innigste Berührung. Die einzelnen Wollfasern werden von einander getrennt und

kommen auch einzeln mit der Waschflüssigkeit in Berührung, so daſs die Wirkung der

Waschflüssigkeit auf die Wolle eine sehr energische ist. Geht der Schläger in die

Höhe, so werden durch die auf der unteren Seite des Schlägers sich bildende

Luftverdünnung die Wollfasern wieder in die Höhe gerissen, um beim nächsten Spiele

des Schlägers wieder nach unten gedrückt zu werden. Da die Schläger eine sehr

schnelle auf und nieder gehende Bewegung haben, so kommt die Wolle in äuſserst

kurzen Zwischenräumen mit der Luft und der Waschflüssigkeit in die innigste

Berührung, wodurch eine Offenheit und Reinheit der Wolle erzielt wird, wie sie auf

den bisherigen Waschmaschinen nicht zu erhalten war.

Die neue Aushebevorrichtung, welche die mit dem gewöhnlichen Lattentuche verbundenen

Reparaturen und Betriebsstörungen vermeiden soll, ist in Fig. 10 Taf. 28

dargestellt. Wie diese Figur zeigt, sind auf der Welle Seitenscheiben angeordnet,

welche mit Lagern K ausgestattet sind, zwischen denen

Ausheberechen um die Zapfen O drehbar sind. Am Ende

sind die Rechen mit Armen versehen, welche rechtwinklig zu einander angeordnet sind

und die Rollen E und D

tragen. Dreht sich nun die Welle B in der Richtung des

eingezeichneten Pfeiles, so tauchen die Rechen senkrecht in das Wasser ein. Bei der

weiteren Bewegung der Welle B legt sich dann die Rolle

D gegen die eine Leitcurve M, welch letztere die Rechen sich in der punktirt gezeichneten Bahn

bewegen läſst, dabei die Wolle nach den Preſswalzen HH1 führend. Sobald nun die Rolle D die Curve M zu verlassen im Begriffe ist,

beginnt gleichzeitig eine zweite Leitcurve N auf die

Rolle E einzuwirken. Diese Curve führt den Rechen nun

derart, daſs dessen Spitze eine Zeitlang kurz vor der Berührungslinie der beiden

Preſswalzen auf demselben Punkte festgehalten wird. Die von dem Rechen aus dem

Bottiche herausgehobene Wolle muſs also auf jeden Fall von den Quetschwalzen erfaſst

werden. Mit der Anwendung dieser Aushebevorrichtung wird natürlich gleichzeitig eine

Kürzung der Waschbottiche erzielt.

Fig. 10., Bd. 277, S. 536

Eine Waschmaschine, welche wie die Petrie'sche Maschine

eine Regelung der Bearbeitungsweise der Wolle je nach Beschaffenheit der letzteren

gestattet, liegt ferner in der sogen. hydraulischen Wollwaschmaschine der Firma C. G. Sargent's Sons in Graniteville (Mass.,

Nordamerika.) vor, von der die Textfig. 10 ein Schaubild gibt. Die Wolle wird bei

dieser Maschine in der Hauptsache durch die Strömung der Waschflüssigkeit

fortbewegt, welche Bewegung durch die Eintauchtrommel unterstützt wird. Der

Arbeitsgang der Maschine ist nach dem „Wollengewerbe“ (vgl. auch The Textile

Rec., 1889) folgender: Der Waschtrog wird bis auf etwa 20cm vom Rande mit Waschlauge gefüllt. Die auf dem

Lattentuche zugeführte Wolle fällt von diesem zwischen die aufwärts gerichteten

Zähne der langsam umlaufenden Eintauchtrommel. Während dieses Eintauchens der Wolle

ergieſst sich nun durch eine in der (linksseitigen) Stirnwand des Troges hinter der

Eintauchtrommel befindliche Oeffnung ein Strom warmer Waschlauge über die Wolle. Die Zuführung

dieser Lauge erfolgt mittels Rohres und rotirender Pumpe (in der Figur rechts

ersichtlich) aus einem unterhalb des ansteigenden Austragtuches befindlichen

besonderen Behälter, also ähnlich wie bei der Petrie'schen Maschine.

Beim Untertauchen der Wolle durch die rotirende Trommel wird durch die zuströmende

Waschflüssigkeit der oberflächlich anhängende Schmutz abgewaschen und fällt durch

die Oeffnungen des falschen Bodens nieder, während die untergetauchte Wolle von der

Trommel und der Strömung der Waschlauge weiter geführt wird. Während dieses

Einweichens und langsamen Fortbewegens wird die Wolle durch zwei Satz abwechselnd

auf und nieder gehender Rechen untergetaucht, welche wie aus der Figur ersichtlich

bethätigt werden. Die Umdrehungsgeschwindigkeit der Trommel und die Strömung der

Waschlauge können so geregelt werden, daſs die Wolle je nach Bedarf 4 bis 8 bis 15

Minuten in dem Bade verbleibt.

Die Wolle wird dann auf das nach den Quetschwalzen führende Lattentuch ausgelegt (in

welcher Weise, läſst unsere Quelle nicht erkennen), und hier von einem von dem

Hauptrohre der rotirenden Pumpe abzweigenden Nebenrohre (Figur rechts) nochmals,

unmittelbar vor dem Eintritte zwischen die Walzen, mit Waschlauge übergössen; das

Zweigrohr ist dementsprechend unten gelocht. Dieses nochmalige Spülen der Wolle

erscheint sehr zweckmäſsig, ebenso wie die Spülung beim Eintritte in den Trog,

welche Einwirkungsart auf die Wolle auch die von der Firma Sargent's Sons gewählte Bezeichnung „hydraulische

Wollwaschmaschine“ rechtfertigt. Der Waschtrog ist im unteren Theile durch

eine bis an den falschen Boden aufsteigende Scheidewand in zwei Theile getheilt, so

daſs der gröſste Theil des gelösten Schmutzes in dem ersten Theile zurückgehalten

wird.

Im Anschlusse an diese Maschine sei der Vollständigkeit halber noch über eine

amerikanische Maschine der Firma W. White in Nashua (N.

H.) berichtet, von welcher der Text Rec. im Maihefte

1890 eine sehr knappe Beschreibung und Zeichnung gibt. Die Maschine, welche in Fig. 6 Taf. 29

dargestellt ist, scheint eine Abart der ebengenannten Maschine von Sargent zu sein, insofern als sie ebenfalls den mittels

einer Pumpe bewirkten Umlauf der Waschlauge zeigt, während die Fortbewegung der

Wolle durch von Kurbeln bewegte Rechen erfolgt (vgl. Church weiter oben), an denen der Ausheberechen angelenkt ist. Die

Maschine dürfte mehr eine zweckmäſsige Construction darstellen als neue

Gesichtspunkte darbieten, und die ihr nachgerühmten Eigenschaften treffen ebensowohl

bei anderen Maschinen zu. Nach der obigen Quelle ist die Maschine bei einer Anzahl

namentlich aufgeführter Firmen im Betriebe.

Einer neuen Behandlung wird die Wolle bei der neuesten Waschmaschine der Firma David Smith und Co. Lim. in Halifax unterworfen, welche

Maschine von der Firma mit Rücksicht auf den Weg, den Wolle und Waschflüssigkeit

nehmen, mit dem Namen Niagara-Wollmaschine bezeichnet wird. Die Einführung der Wolle

in diese in Fig.

9 Taf. 30 dargestellte Maschine erfolgt mittels der Tatham'schen Zuführvorrichtung, in der Figur rechts,

von welcher Vorrichtung die Wolle auf ein endloses Lattentuch aufgelegt wird. Ueber

diesem letzteren ist der die Waschlauge enthaltende Behälter angeordnet, aus dessen

gelochtem Boden die Waschflüssigkeit auf die Wolle herabfällt und dabei die groben

Verunreinigungen aus dem Material ausspült, welche Verunreinigungen durch das

Lattenzuführtuch und den falschen Boden hindurch sich in diesem Theile des

Hauptbehälters ablagern. Die so vorbehandelte Wolle wird dann in das Bad des

Hauptwaschtroges eingetragen, und durch den Umlauf des Wassers weitergeführt, wobei

sie von einer Anzahl gelochter Walzen untergetaucht wird. Unter diesen Walzen sind

schwimmende (in der Figur nicht dargestellte) Walzen gelagert, welche durch irgend

welche Mittel an die ersteren angepreſst erhalten werden. Diese Walzenpaare wirken

in bekannter Weise als Quetschwalzen auf die Wolle und führen dieselbe schlieſslich,

für diese erste Behandlung genügend gereinigt, nach dem Ausgange des Waschtroges.

Hier flieſst die Wolle, wie die Figur erkennen läſst, mit der Waschflüssigkeit

zusammen ab, worauf die erstere den Quetschwalzen überliefert und von diesen dem

nächsten Wasch tröge zugeführt wird. Die Waschflüssigkeit dagegen flieſst einem

zweiten Behälter zu, wird in diesem filtrirt und dann mittels der gezeichneten

Rohrleitung in den am Anfange der ganzen Maschine befindlichen Behälter mit

gelochtem Boden zurückgepumpt.

Die Smith'sche Maschine ist somit zufolge Vermeidung der

Gabeln sehr einfach, erfordert wenig Betriebskraft, und kann die Behandlung der

Wolle eine schonende genannt werden. Wie weit die Maschine den Bedürfnissen der

Praxis entspricht, kann natürlich nur die letztere entscheiden. Unsere englische

Quelle (Text. Manufacturer, 1890) macht darüber, wie

immer, etwas optimistisch gehaltene Angaben, und bemerkt, daſs die in der Maschine

gewaschenen Proben groſse Reinheit und ganz unversehrten Stapel besessen, und sich

weich angefühlt hätten. Die mittels dieser Maschine bewirkte Behandlungsweise der

Wolle läſst sich auch bei vorhandenen Maschinen leicht anwenden.

Ueber die Wollwaschmaschine von Walter Cook in Liverpool

haben wir bereits in D. p. J. 1888 267 * 532 berichtet. Textile

Manufacturer führt dieselbe seinen Lesern im Maihefte 1890 vor, aus welcher

Darstellung als neu hervorgeht, daſs die Maschine von der Firma John Perry in Shipley, Yorkshire, ausgeführt wird. Die

Maschine dürfte sich somit als für die Praxis geeignet erwiesen haben.

Die neueste Erscheinung auf dem Gebiete der Wollwaschmaschinen bildet die Maschine von A. S. und F. Ambler in

Wilsden, England, bei welcher die Waschflüssigkeit und das zu behandelnde Material

durch einen engen Kanal geschwemmt wird, der, um häufiger Strudelbewegungen zu

erzeugen, als Zickzackgang mit jähen Abfällen in der Wagerechten verläuft, und nach

dessen Passirung das gewaschene Material dem gewöhnlichen Preſswalzenpaare

überliefert wird (D. R. P. Nr. 52599 vom 11. Januar 1890).

Fig. 10 Taf.

30 gibt einen Querschnitt dieser Maschine. Die zu waschenden Fasern werden mittels

der beiden Transporttücher d d1 oder von Hand in den Auffang c1 eingeführt, der sich

nach unten in einen lothrechten Fallkanal c fortsetzt;

an letzteren schlieſst sich in wagerechter Lage der Waschkanal C an. Derselbe verläuft zickzackförmig derart, daſs er

immer je auf einem längeren Theile sanft ansteigt und dann ziemlich jäh abfällt.

Dieser Kanal C ist mittels Stangen f über dem gleich langen, die Waschflüssigkeit

enthaltenden Troge a aufgehängt. Aus a wird die Waschflüssigkeit am hinteren Ende bei a1 mittels einer Pumpe

abgesaugt und durch Rohr b1 in einen hohen Behälter b gefördert; aus

letzterem tritt die Flüssigkeit oben durch einen Ueberlauf in einen den Auffang c1 umgebenden Behälter

über, füllt denselben an und fällt dann von allen Seiten in den Kanal c und den wagerechten Kanal C ein, wobei sie die Fasern mitreiſst und zugleich in sich vertheilt. Am

Austrittsende bildet der Waschkanal C eine wagerechte

Strecke c, die unmittelbar vor einem Preſswalzenpaare

gg endet; kurz vor dem Ende wird der gröſsere Theil

der Flüssigkeit von den Walzen durch das mit Hahn versehene Fallrohr e nach dem Bottiche a

zurückgedrückt. Das Fallrohr e schlieſst sich an C mit einer trichterförmigen Erweiterung an, in welcher

ein Sieb zum Auffangen mitgerissenen Fasermaterials angeordnet ist. Der Rest des von

den Walzen gg aus der Fasermasse ausgepreſsten Wassers

fällt in eine Rinne h und wird von derselben durch das

Sieb oder den Faserfang h1 nach a zurückgeleitet. Von den Preſswalzen

wird dann das Fasermaterial mittels einer Trommel m auf

einen Haufen oder eine weitere Transportvorrichtung ausgelegt.

An der Unterseite der vorderen Abstürze des Kanales C

werden zweckmäſsig durch Hähne regelbare, mit Sieben versehene Ableitungen c1 bezieh. c2 nach dem Bottiche

a angebracht, um einen Theil der hier bereits stark

verunreinigten Waschflüssigkeit nach dem Bottiche zurückfallen zu lassen. Ein

derartiger Ablauf kann ferner bei c3 auf der Oberseite der ansteigenden Theile

angebracht werden.

Wie der Arbeitsgang dieser Waschmaschine zeigt, dürfte dieselbe zum Waschen von

Thierhaaren (Kuhhaaren, Hundehaaren u. dgl.) bestimmt sein, bei denen auf die

Lagerung der Fasern eine Rücksicht nicht genommen zu werden braucht, so daſs sie für

die Zwecke der Kammund Streichgarnspinnereien nicht brauchbar erscheint.

Im Eingange dieses Berichtes war bereits darauf hingewiesen, daſs auſser dem

ebengenannten Behandeln der Wolle im Groſsbetriebe im sogen. Leviathan noch ein

zweiter Weg oft betreten worden ist, der Behandlung der Wolle mittels flüchtiger,

Fettsubstanzen lösender Mittel, wie Schwefelkohlenstoff, Aether u. dgl., ohne indeſs

bis jetzt zu einem befriedigenden Resultate geführt zu haben. Dieses Ergebniſs ist

zum groſsen Theile auf die Feuer- und Explosionsgefahr, die mit diesem Verfahren

verbunden ist, zurückzuführen, andererseits auch auf den Mangel eines durch lange

Praxis erprobten Apparates und auf die Neuheit des Verfahrens selbst. Andererseits

zeigt das Verfahren indeſs auch wieder wesentliche Vortheile gegenüber der

Behandlung im Leviathan, so die Leichtigkeit, mit der der Waschprozeſs selbsthätig,

ohne Abhängigkeit vom Arbeiter, erfolgen kann, und die Leichtigkeit, mit der

Waschmittel und Waschproducte wieder gewonnen werden können. Ebenso ist der Umstand

hervorzuheben, daſs der Stapel der Wolle ohne Schwierigkeit erhalten werden kann.

Bezüglich der im Laufe der Jahre vorgeschlagenen Wege und Apparate zur Durchführung

dieses Waschverfahrens sei hier auf einen Bericht von Prof. J. J. Hummel im Journal of the Society of Dyers

and Colourists, 1890, hingewiesen.

Das Ende dieser Entwickelungsreihe bildet nun eine Maschine von G. und A. Burnell in

Hindmarch, Südaustralien, welche, seit etwa einem Jahre bekannt, neuerdings auch in

England zur Ausführung gelangt ist, und nun aus dem Versuchsstadium heraus zu sein

scheint. Wir geben diese Maschine in Fig. 7 Taf. 29 in einem

Querschnitte (Engl. Patent 1888 Nr. 14039) und in der Textfig. 15 in ihrer neuesten

Ausführungsform (Text. Manufacturer, Aprilheft

1990).

Wie Figur zeigt, besitzt die Maschine in ihrer ersten Ausführung zwei schmiedeeiserne

V-förmige Behälter von verschiedener Gröſse und solcher Form, daſs sie sich den in

ihnen arbeitenden Trommeln a und b anpassen, von denen die gröſsere einen Durchmesser

von 1m hat. Um diese letztere herum sind 16 kleine

Walzen gelagert, welche durch Zahnräder von der Haupttrommel aus getrieben

werden.

Diese Walzen liegen mit Hilfe von Spiralfedern elastisch an der groſsen Trommel an

und können sich so der Stärke der zwischen ihnen und der Haupttrommel durchgehenden

Wolltheile anpassen. Am Anfange dieser Walzenkette sind unter dem Lattentuche die

Einführcylinder gelagert, während am Ende eine Reihe Walzen angeordnet sind, welche

die Wolle dem zweiten V-förmigen Behälter zuführen. Dieser letztere ist ganz mit

Wasser gefüllt, während der erste im unteren Theile Wasser, im oberen dagegen Benzin

enthält.

Der Arbeitsgang dieser Maschine ist danach folgender. Die Wolle wird vom Zuführtische

aus zwischen die Haupttrommel und die kleinen Walzen eingezogen und in das Benzin

eingetaucht. Dabei findet ein abwechselndes Ausquetschen und Aufgehen der Wolle

statt, und zwar entsprechend der Anzahl der Walzen, 16mal. Der entfernte Schmutz u.s.w. fällt

währenddem in dem V-förmigen Behälter abwärts und durch das dort befindliche Wasser

in einen Abzugskanal. Hat die Wolle nun die 16. Walze passirt, so wird sie mit Hilfe

einer hölzernen und zweier eiserner Walzen von der Haupttrommel abgenommen und in

den nach dem zweiten Behälter führenden Walzenzug eingeführt, in welchem Behälter

sie einer gleichen Bearbeitung wie im Hauptbehälter, aber nur in reinem warmen

Wasser unterworfen wird. Da hier eine derartig lange Behandlung wie im ersten

Behälter nicht mehr nothwendig erscheint, sind in diesem Behälter nur acht Walzen

gelagert. Von hier wird die Wolle in ähnlicher Weise wie im ersten Behälter auf ein

endloses Tuch ausgelegt.

Fig. 15., Bd. 277, S. 541

Mit Rücksicht auf die Flüchtigkeit des Benzins ist die ganze Maschine entsprechend

dicht eingeschlossen, und werden die sich bildenden Dämpfe abgeleitet und wieder

condensirt.

Demgegenüber zeigt nun die in der Textfigur dargestellte Maschine mannigfache

Abänderungen, welche einerseits constructiver Natur sind, indem die Maschine

möglichst vereinfacht und leicht zugänglich gemacht ist, und welche andererseits den

Arbeitsgang betreffen. Zu der ersteren Art gehört noch die leichte Auswechselbarkeit

von Theilen und das Einsetzen von Glasplatten, um das Arbeiten der Maschine prüfen

zu können. Wichtiger sind die Abänderungen der zweiten Art. Während früher nur im ersten Behälter

ein Waschen mit Benzin stattfand, sind jetzt beide Behälter mit Benzin gefüllt, das,

gemäſs dem Gegenstromprinzip, vom kleineren Behälter nach dem gröſseren überströmt,

so daſs die reinste Wolle mit dem frischen Benzin und die schmutzigste Wolle mit dem

am meisten mit Schmutz u. dgl. gesättigten Benzin zusammentritt. Das Benzin macht

dabei eine Art Kreisprozeſs durch, indem es vom groſsen Behälter einem Reinigungs-

(Abdampf-) Apparate zugeleitet und später dem kleinen Behälter wieder zugeführt

wird.

Eine anderweitige Abänderung liegt in der Hinzufügung zweier weiterer Behälter, mit

entsprechendem Walzensatze, so daſs die erstere einfachere Bauart sich nicht bewährt

zu haben scheint. Der erste dieser neu hinzugefügten Behälter enthält eine

Kaliseifenlösung zur Beseitigung der letzten Schmutzreste und der zweite reines

warmes Wasser zur letzten Spülung der Wolle. Dieser letztere Behälter ist

unbedeckt.

In dieser durch die Textfig. 15 veranschaulichten Ausführungsform halten G. und A. Burnell ihre

Maschine für wenig abänderungsbedürftig; wie weit das zutrifft, muſs natürlich die

Praxis entscheiden. Nach der genannten Quelle soll das Ergebniſs betreffs des

Aussehens der Wolle und der Erhaltung des Stapels ein völlig befriedigendes sein,

bei einer Quantität von etwa 120 Flieſse in der Stunde. Sehr erwünscht wären indeſs

auch Angaben über die Kosten des Betriebes. Vielleicht ist es dieser Maschine, deren

Ausführung die Firma Puller, Tike and Gill in Leeds

übernommen haben, beschieden, die Frage des Waschens der Wolle mittels flüchtiger,

fettlösender Substanzen zu lösen bezieh. ihrer Lösung näher zu führen.

Kn.