| Titel: | Neuere Ofeneinrichtungen der Actiengesellschaft für Glasindustrie, vorm. Friedr. Siemens in Dresden. |

| Autor: | Friedr. Siemens, W. K. |

| Fundstelle: | Band 277, Jahrgang 1890, S. 577 |

| Download: | XML |

Neuere Ofeneinrichtungen der Actiengesellschaft

für Glasindustrie, vorm. Friedr. Siemens in Dresden.

Mit Abbildungen auf Tafel

30.

Neuere Ofeneinrichtungen der Actiengesellschaft für

Glasindustrie.

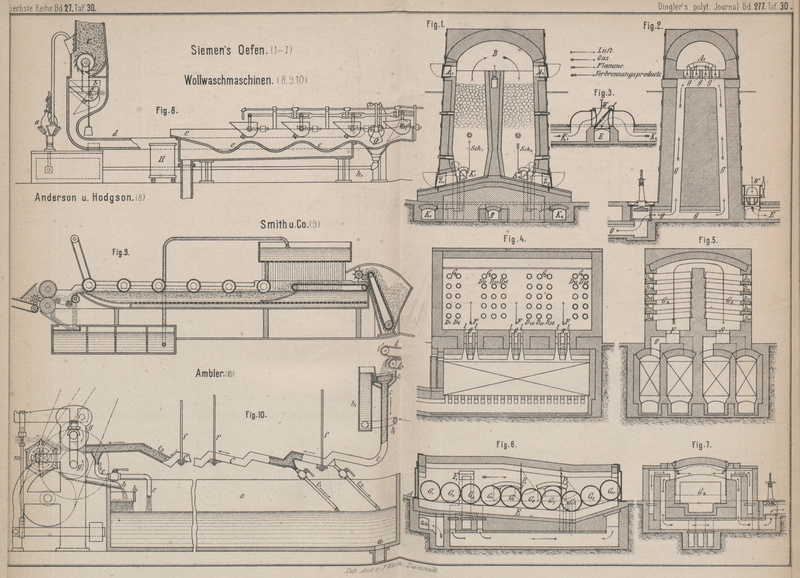

Zwei lothrechte, neben einander liegende Brennschächte Sch1 und Sch2 (Fig. 1 und 2) münden oben in eine

gemeinsame Brennkammer B, in welcher die Verbrennung

des zwischen beiden Schächten im Gaskanale g

zugeführten Heizgases in vollkommenster Weise erfolgen kann. In diese Brennkammer

münden auch die Aufgabethüren A1

A2 für frisches

Brenngut (Kalk, Granit, Cement) ein. Das gare Brenngut wird durch die am unteren

Ende der Schächte befindlichen Abzugsthüren Z1

Z2 abgezogen.

Auf gleicher Höhe mit denselben sind die Kanäle K1

K2 angeordnet, welche

abwechselnd Brennluft zu- oder Verbrennungsgase durch eine Wechselklappe W (Fig. 3) abführen, welche

die entsprechende Verbindung des einen Schachtes mit der Auſsenluft – also die

Zuführung der Verbrennungsluft – und des anderen mit der Abzugsesse E – also Abführung der Verbrennungsgase – in geeigneter

Weise vermittelt. Die Vorgänge bei dem Betriebe eines solchen Zwillings-Schachtofens

verlaufen folgendermaſsen: Angenommen, der Ofen sei regelmäſsig beschickt, die

zuletzt aufgegebene Beschickung befindet sich im Schachte Sch1 und Aufgabe-, sowie Abzugsthüren

seien geschlossen, so wird die Brennluft, durch die Wechselklappe W eintretend, durch die Kanäle K1 nach dem Schachte Sch1 strömen, hier im

heiſsen Brenngute aufsteigen, dieses abkühlen, sich selbst aber erhitzen und in der

Brennkammer B mit dem durch den Gaskanal g zuströmenden Brenngase die Heizflamme entwickeln.

Diese wird durch die mittels eines Essenschiebers regelbare Zugwirkung der Esse E nach dem Schachte Sch2 abgezogen. Die heiſsen Verbrennungsgase bewirken,

abwärts sich bewegend, den Garbrand des Brenngutes, kühlen sich dabei ab, verlassen

den Schacht Sch2 durch

die Kanäle K2 und

gelangen durch die Wechselklappe W nach dem

Schornsteine E. Es würde nun nach dem Garbrande der

Beschickung des Schachtes Sch2 die Abzugsthür Z1 geöffnet und fertiges Brenngut ausgezogen. Während des Ziehens würde die

Brennluft auf dem kürzesten Wege, nämlich durch die Thüre Z1, also nicht durch die Wechselklappe W, einströmen, immerhin aber den richtigen Weg durch

den Schacht Sch1

aufwärts nehmen. Nach vollendetem Ziehen würde die Beschickung von Sch1 durch A1 zu erfolgen haben.

Wenn das Feuer durch Sch2 abzieht, so würde, bei übrigens unveränderter Stellung des

Essenschiebers und der Wechselklappe, bei dem Oeffnen von A1 ein Austreten von heiſser, in Sch1 aufsteigender Luft

stattfinden, das aber verhindert werden kann durch Schlieſsung des Luftzutrittes zur

Wechselklappe W, so lange die Thüre A1 geöffnet bleibt.

Wird der Luftzutritt zu

W abgeschlossen, so erfolgt ein Einziehen von Luft

durch A1, welche die Verbrennung des Gases in B bewirkt. Die Flamme und die Verbrennungsgase ziehen

in gleicher Richtung durch Sch2 abwärts, wie vorher. Mit Schluſs von A1 und Oeffnung der

Luftzuströmung zu W kommt der Ofen wieder in denjenigen

Zustand, von welchem bei Beschreibung der Vorgänge während des Betriebes ausgegangen

ist. Mit Umlegen der Wechselklappe kehren sich die Vorgänge im Ofen in bekannter

Weise um. Es ist nicht ausgeschlossen, daſs man mehrere solche Zwillings-Schachtöfen

durch Vermittelung nur einer Wechselklappe und eines Schornsteines betreibt oder

dieselben unter den oben genannten Verhältnissen zu einem Ofen mit gemeinsamem

Flammenentwickelungsraume vereinigt (vgl. D. R. P. Nr. 52207 vom 29. Oktober

1889).

Die Hauptvortheile dieses ununterbrochen arbeitenden Zwillingschachtofens mit

Regenerativgasfeuerung und Friedr. Siemens'scher freier

Flammenentfaltung sollen hauptsächlich in gleichmäſsiger Beschaffenheit des garen

Brenngutes liegen, da durch die abwärts gerichtete Heizflamme und die Vorwärmung der

aufwärts strömenden Brennluft sehr hohe Temperaturen erzeugt werden können.

Eine andere Ofeneinrichtung (D. R. P. Nr. 50917 vom 3. September 1889), bei welcher

ebenfalls das sogen. Friedr. Siemens'sche Heizverfahren

mit freier Flammenentfaltung zur Anwendung kommt, ist in den Fig. 4 und 5 zur Darstellung

gebracht. Es ist ein Zinkdestillirofen belgischer Art mit Siemens'scher Regenerativgasfeuerung. Die Destillirrohre D1

D2 sind in von einander

getrennten Gruppen angeordnet. Zwischen denselben befinden sich, in der Ofensohle

liegend, die Gas- und Luftfüchse g und l, auf der entgegengesetzten Ofenseite die Abzüge. Es

kann sich die Verbrennung, unbehindert durch feste Körper, in einem freien Raume in

vollkommenster Weise vollziehen. Die senkrechte Flammenbahn liegt also in dem freien

Raume zwischen den einzelnen Rohrgruppen G1

G2

G3....

Die Feuerung kann auch mit constanter Flamme, also ohne Zugwechsel erfolgen, nur

müssen dann in der Gruppirung der Rohre diejenigen Aenderungen gegenüber der

dargestellten Ausführungsform getroffen werden, welche der jeweiligen Entwickelung,

Form und Bahn der Heizflamme angemessene Räume zu vollständiger Verbrennung

freilassen.

Auch für direkte Befeuerung von Zinköfen belgischer Art mit festem Brennstoffe werden

durch eine solche Gruppirung der Rohre Vortheile zu erzielen sein, um so mehr, als

in diesem Falle die Zugverhältnisse ungünstigere, zur Bildung von Stichflamme

leichter Veranlassung gebende sind, als bei Gasfeuerung.

Bei den jetzt in Gebrauch befindlichen Glühöfen werden durch die

Bewegungsmechanismen, welche nothwendiger Weise auch, in dem heiſsesten Theile des Ofens

vorhanden sein müssen, Uebelstände hervorgerufen. Dieselben bestehen vorzugsweise in

erheblichen Wärmeverlusten, welche durch die mit aufzuheizenden todten Massen des

Transportmittels bedingt werden, sodann auch in der Bewegung eines gegenüber dem

Gewichte des Glühgutes zumeist sehr beträchtlichen todten Gewichtes und in der

schnellen Abnutzung der die Bewegung der Glühgefäſse vermittelnden Mechanismen. Die

Beseitigung wird nach dem D. R. P. Nr. 52862, welches vom 11. November 1889 ab

gültig ist, dadurch erreicht, daſs die Glühgefäſse in eine Form gebracht werden,

welche deren selbsthätiges, durch die Schwerkraft bewirktes Abrollen auf der geneigten Ofensohle gestattet. Der Ofen selbst (Fig. 6 und 7) bildet einen

langen, geradlinigen Kanal mit geneigter Sohle E, an

deren oberem oder hohem Ende die Aufgabestelle A für

die gefüllten Glühtöpfe G1

G2...., auf deren

unterem oder niederem Ende die Entleerungsstellen N

sich befinden.

Der Aufgabestelle zunächst liegt die Feuerung, welche durch die aus den

Flammenfüchsen F austretenden Heizflammen die

erforderliche Erhitzung bewirkt. An die Feuerung schlieſst sich der Kühlkanal, in

welchem die langsame Abkühlung der Glühgefäſse und ihres Inhaltes sich vollzieht, so

daſs dieselben, an der Entleerungsstelle genügend abgekühlt, dem Ofen entnommen

werden können. Für den dargestellten Ofen ist Gasfeuerung gewählt worden. Die

Gasflamme bildet sich also in den Flammenfüchsen F1

F2..., wo das Heizgas

mit der Brennluft, welche man z.B. auch an den zu kühlenden Glühgefäſsen vorwärmen

könnte, zusammentrifft. Den Abzug der Verbrennungsgase vermittelt der mit einem

Schornsteine verbundene Essenkanal Sch, dessen Abzüge

man entsprechend den jeweiligen Anforderungen, welche hinsichtlich schnellerer oder

langsamerer Anwärmung und Abkühlung gestellt werden, in dem Kanäle vertheilt. Auch

kann die Vertheilung der Wärme in der Längsrichtung des Ofens durch aufgehängte

pendelnde Bleche P im Kanäle je nach Bedürfniſs wirksam

beeinfluſst werden. Die Glühtöpfe G1

G2... selbst sind als

Kreiscylinder ausgeführt und rollen auf der geneigten Ofensohle E nach abwärts. In dieser letzteren ist eine Aussparung

vorgesehen, in welche die Schornsteinabzüge münden und welche eine ausgiebigere

Rundbewegung der Heizgase um die Glühgefäſse zuläſst. Es lassen sich eine ganze

Reihe von Abrollungs- bezieh. Führungsarten construiren, je nach der gegenseitigen

Gestaltung der Abwickelungsfläche auf dem Glühgefäſse und dem Profile der Herdsohle.

Hat man aus gewissen Rücksichten eckige Glühgefäſse zu verwenden, so können

dieselben mit kreisrunden Laufflächen versehen werden, entweder fest an dem

Glühgefäſse angebracht oder nur für die Dauer des Ofendurchganges aufgesteckt.

Letztere Art der Ausbildung der Glühgefäſse würde auch ein Richten solcher

Laufringe, im Falle ein Verziehen derselben im Ofen stattgefunden hat,

ermöglichen.

Durch die Anwendung der Friedr. Siemens'schen freien

Flammenentfaltung kann die Heizung des Ofens mit Gas in sachgemäſsester Weise und

unter gröſstmöglicher Schonung der Glühgefäſse bewirkt werden.

Der Verschluſs der Aufgabe- und Entnahmestellen wird durch dichtschlieſsende eiserne

Thüren bewirkt. Die Entnahmestelle ist derart eingerichtet, daſs das letzte oder die

beiden letzten Gefäſse an eine in entgegengesetzter Richtung und steiler als die

Ofensohle ansteigende schiefe Ebene (Fig. 6) sich stützen. Wenn

nun das letzte Gefäſs herausgehoben wird, so findet ein selbsthätiges Nachrollen der

im Ofen befindlichen Glühgefäſse statt, und ein Platz an der Aufgabestelle für ein

frisch einzubringendes Glühgefäſs wird frei.

W. K.

Tafeln