| Titel: | Ueber die hydraulische Presse. |

| Autor: | Prof. Peter Ludwig Marechaux [GND] |

| Fundstelle: | Band 1, Jahrgang 1820, Nr. I., S. 1 |

| Download: | XML |

I.

Ueber die hydraulische Presse.

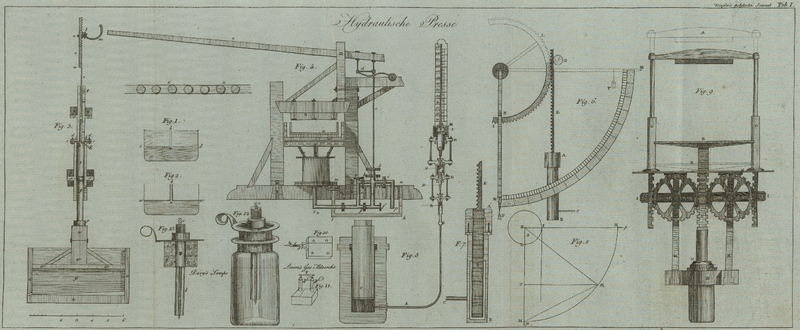

(Mit Abbildungen. Tab. I.)

Vom Prof. Marechaux in Muͤnchen.

Marechaux über die hydraulische Presse.

1. Vorzuͤge der hydraulischen Presse.

Die hydraulische Presse hat besondere Vorzuͤge, die man

an andern Arten von Pressen vermißt. Man kann ihren Effekt bedeutend vermehren, ohne

ihren Umfang in demselben Verhaͤltniß zu vergroͤßern. Ein einziger

Mann reicht hin, vermittelst derselben sehr große Wirkungen hervorzubringen. Man hat

hier mit wenigen Reibungen zu kaͤmpfen.

2. Hauptzweck dieses Aufsazes.

Meine Absicht ist mit beizutragen, diese Art von Pressen zur allgemeineren Kenntniß

zu bringen, und Arbeiter, die mit den hydrostatischen Grundsaͤzen nicht

vertraut sind, in den Stand zu sezen, mit Sachkenntniß diese nuͤzlichen

Maschinen nach den Forderungen der Fabrikanten, nach den Lokalitaͤten, und

uͤberhaupt nach den Beduͤrfnissen einzurichten.

Der unterrichtete Leser, der etwa diesen Aufsaz durchblaͤttern wollte, wird

verzeihen, daß ich mit denen ihm laͤngst bekannten Prinzipien den Anfang

mache, diese mit Umstaͤndlichkeit vortrage, und bei der Art, den Effekt

dieser Pressen zu berechnen, mit einiger Weitlaͤufigkeit zu Werke gehe.

3. Hydrostatischer Grundsaz, auf welchem die Presse beruht.

Die hydraulische Presse beruht auf folgendem einfachen Lehr- und

Erfahrungssaze:

Daß jeder Druck auf eine tropfbare Fluͤssigkeit, nicht

blos in seiner eigenthuͤmlichen Richtung wirkt, sondern sich nach allen

Seiten gleichfoͤrmig durch die ganze Fluͤssigkeit

fortpflanzt.

So wird Fig. 1. ein Wassertheilchen a durch das Gewicht der daruͤber stehenden

Wassersaͤule ab gedruͤckt, und eben

so stark druͤckt dasselbe gegen die Wassertheilchen, die es unmittelbar

beruͤhren. Diese druͤcken wieder mit einer eben so großen Kraft, und

zwar nach allen Richtungen, gegen diejenigen, die ihnen am naͤchsten liegen,

und so pflanzt sich von Wassertheilchen zu Wassertheilchen durch das ganze

Gefaͤß der Druck fort, den das Wassertheilchen a

von der daruͤber stehenden Wassersaͤule ab erlitt.

Zieht man durch a

Fig. 1. die wagerechte Ebene cad, und betrachtet man unter den vielen

Richtungen, in welchen jedes Wassertheilchen in dieser Ebene den Druck fortpflanzt,

diejenige nach obenhin, die fuͤr unsere Pressen allein von Nuzen seyn kann,

so wird man ohne Schwierigkeit wahrnehmen, daß dieser Druck in jener Richtung so

vielmal vervielfaͤltigt wird, als es Wassertheilchen in gedachter Ebene

giebt.

Da aber im Gefaͤße Fig. 1. die Oberflaͤche des Wassers

horizontal ist, so wird jedes in der wagerechten Ebene cad liegende Wassertheilchen durch die uͤber demselben, und mit ab gleich hohen und gleich schweren

Wassersaͤulen eben so stark gedruͤckt, wie dasselbe von unten nach

oben druͤckt. Der gleichgroße Druck, den jedes in der Ebene cad liegende Wassertheilchen von der Saͤule

ab erfaͤhrt, findet also

uͤberall einen gleich großen Gegendruck, so daß alle Wassertheilchen in

dieser Ebene sowohl gegen einander, als gegen alle darüber und darunter liegenden im

vollkommensten Gleichgewichte stehen.

Man mag sich die Ebene cad durch jede andere Stelle

des Gefaͤßes gezogen denken, so finden uͤberall dieselben

Umstaͤnde statt, mit dem Unterschiede nur, daß der Druck, den das

Wassertheilchen a erfaͤhrt, bald staͤrker,

bald schwaͤcher seyn wird, je nachdem die Saͤule ab laͤnger oder kuͤrzer

ausfaͤllt.

4. Naͤhere Beziehung dieser Praͤmissen auf die hydraulische Presse.

Denken wir uns jezt unmittelbar uͤber die Ebene cad eine feste Querwand, so daß uͤber und unter dieser Querwand

Wasser sey, und die kleine Wassersaͤule ab

mit dem unter der Querwand befindlichen Wasser in Verbindung stehe.

Diese Querwand traͤgt nicht nur das Gewicht des daruͤber stehenden

Wassers, sie widersteht auch zugleich dem Drucke saͤmmtlicher

Wassertheilchen, in der unmittelbar darunter liegenden Wasserebene cad, die Wassertheilchen ausgenommen, die ihr

Gegengewicht in der kleinen Saͤule ab

finden.

Der Druck, den diese feste Querwand von oben und von unten her erfaͤhrt, ist

gleich groß, und das Maas desselben ist ganz genau das Gewicht des darüber stehenden

Wassers.

5. Uebergang zur hydraulischen Presse.

Jezt denke man sich Fig. 2. die Querwand ww laͤngs den Seitenwaͤnden des

Gefaͤßes, und den aͤußern Waͤnden der kleinen Roͤhre ab beweglich, und diese Roͤhre immer gleich

hoch mit Wasser angefuͤllt, welches lezte keine Schwierigkeit macht, indem

diese Roͤhre in dem Maaße, wie sie ihr Wasser abgiebt, durch neuen Zufluß

voll erhalten werden kann. Auch denken wir uns die beweglichste Querwand ohne alle

Schwere.

So lange das Wasser uͤber derselben stehen bleibt, wird sie nicht von der

Stelle weichen; denn das Gewicht dieses Wassers ist dem Drucke, den sie von untenher

erfaͤhrt, gleich groß. Schaffen wir aber ploͤzlich alles

daruͤberstehende Wasser weg, so wird der Druck saͤmmtlicher

unmittelbar darunter liegenden Wassertheilchen, da er keinen Gegendruck mehr

erfaͤhrt, sogleich anfangen die bewegliche Querwand, nach oben zu, zu

bewegen. Da der Raum unter derselben in dem Maaße groͤßer wird, wie sie

hoͤher steigt, und sich dieser durch den fortdauernden Abfluß des Wassers aus

der kleinen Roͤhre ab immer fuͤllt,

so wird sie so lange zu steigen fortfahren, bis sie die Hoͤhe der kleinen

Wassersaͤule ab erreicht hat.

Bei dem Hinaufsteigen dieser Querwand wird zwar die uͤber dem Wasserspiegel

hervorragende Wassersaͤule ab immer

kuͤrzer, und ihr Gewicht wird dadurch immer geringer; allein dieses Gewicht

hoͤrt nur zu wirken auf, wenn es gleich Null geworden ist, das heißt, wenn

die kleine Saͤule ab uͤber den

Wasserspiegel nicht mehr hervorragt.

Die Groͤße der Abnahme dieses Drucks findet ihr jedesmaliges Maaß in dem

Gewichte einer Masse Wasser, die dazu reicht, den jedesmaligen Raum uͤber der

beweglichen Querwand, bis zur Hoͤhe der Saͤule ab, zu fuͤllen, und so wie jeder mit dieser

Wassermasse gleich schwerer fester Koͤrper das Emporsteigen der Querwand

hindern wuͤrde, so wuͤrde sie auch jeden unbeweglichen festen

Koͤrper mit einer Gewalt druͤcken, die dem Gewichte desselben

vollkommen gleich kaͤme.

In diesen wenigen einfachen Saͤzen liegt das ganze Wesen, die

eigenthuͤmliche Wirkungsart, und jede Bedingung zum Bau und zur Berechnung

des Effekts einer hydraulischen Presse.

6. Wesentliche Bestandtheile einer hydraulischen Presse.

Es sind daher zu derselben drei Hauptbestandtheile erforderlich.

Eine Roͤhre mit engem Durchmesser, ein Cylinder mit breiterem Durchmesser, und

in demselben ein leicht beweglicher Kolben.

Die engere Roͤhre nenne ich die Druckroͤhre,

die weitere den Preßcylinder, und den Kolben in dieser

den Preßkolben.

7. Einfluß der Hoͤhe und der Breite beider Cylinder auf den Effekt dieser Presse.

Eine jeder dieser beiden Roͤhren kann mit Beibehaltung ihrer

Grundflaͤche der Hoͤhe nach wachsen, oder mit Beibehaltung ihrer

Hoͤhe an Grundflaͤche zunehmen.

Es ist leicht, aus den eben entwickelten Grundsaͤzen den Einfluß herzuleiten,

den die eine oder die andere Veraͤnderung auf die Wirksamkeit der Presse

haben kann.

Es faͤllt sogleich Fig. 2. auf, daß, wenn die Hoͤhe des

Preßcylinders waͤchst, dieses Wachsen keinen andern Einfluß hat, als daß es

dem Preßkolben, der in Fig. 2. durch die Querwand ww vorgestellt ist, einen groͤßern

Spielraum auf- und abwaͤrts verschaft.

Eben so klar ist es, daß, wenn waͤhrend dieses Steigens der Effekt derselbe

bleiben soll, die kleine Saͤule ab in

demselben Verhaͤltnisse wachsen muͤßte, damit ihr Gewicht und folglich

ihr Druck sich gleich bliebe; denn mit dem Preßkolben erhebt sich zugleich die

allein wirksame Wasserflaͤche, die unter der Querwand waw liegt, in welcher sich der Druck aller

Wassertheilchen von unten nach oben hin vereinigt, und alles unter derselben

befindliche Wasser ist fuͤr den Effekt verloren.

Der Durchmesser der Saͤule ab

Fig. 1. sey der kleinste moͤgliche. Wir

wollen deshalb eine solche Saͤule ab die

kleinere Saͤule nennen, bei welcher

Bezeichnung wir nicht auf die Hoͤhe, sondern blos auf den Durchmesser

derselben Ruͤcksicht nehmen.

Man sieht, daß ein Produckt aus dem Gewichte dieser kleinsten

Saͤule in die Menge saͤmmtlicher Wassertheilchen in der Ebene

cad die Groͤße des Druckes bezeichnet,

den alle diese Wassertheilchen zusammen genommen, gegen die bewegliche Querwand ww

Fig. 2., die den Preßkolben vorstellt,

ausuͤben. Von dem Drucke dieser kleinsten Saͤule ab so vielmal vervielfaͤltigt, als es

Wassertheilchen in dieser Ebene gibt, haͤngt also allein der ganze Effekt ab;

es nuͤzt folglich offenbar zu nichts, mehrere solcher kleinsten Saͤulen in einen Cylinder einzuschließen, um dadurch den

Umfang oder den Durchmesser der Wassersaͤule zu vergroͤßern; weil

diese groͤßere Menge kleinster Saͤulen

nicht zusammen genommen auf das Wassertheilchen a

wiegen, und folglich den Druck, den dieses erfaͤhrt, nicht

vergroͤßern, sondern jede derselben druͤckt einzeln auf ein anderes

Wassertheilchen. Das Wachsen der Grundflaͤche des kleinen Cylinders, weit

entfernt zu nuͤzen, entzieht vielmehr der Wirksamkeit alle Wassertheilchen in

cad, worauf dessen Grundflaͤche

unmittelbar ruht. Diese reagiren in senkrechter Richtung, und gehen fuͤr den

Preßkolben verloren.

Ganz anders verhaͤlt es sich, wenn die kleinste Saͤule ab, der Hoͤhe nach, waͤchst. Ihre

Schwere nimmt zu im geraden Verhaͤltnisse ihrer Hoͤhe, und da sie

folglich in demselben Verhaͤltnisse das Wassertheilchen a staͤrker druͤckt, waͤchst der

Effekt.

Eben so vortheilhaft ist die Vergroͤßerung der Grundflaͤche des

Preßcylinders. Die Ebene cad

Fig. 1. waͤchst alsdann in demselben

Maaße, und mit ihr die Menge der Wassertheilchen, die sie enthaͤlt. Sie

druͤcken folglich gegen den Preßkolben mit einer Kraft, die im geraden

Verhaͤltnisse ihrer Menge zunimmt; und da sich die Kreisflaͤchen wie

die Quadrate ihrer Durchmesser verhalten, so sieht man, daß, wenn der Durchmesser

eines Preßcylinders anstatt 6 Zoll 12 Zoll bekommt, der Druck saͤmmtlicher in

der Wasserebene cad befindlichen Wassertheilchen

in dem Verhältniß von 6² : 12², oder von 36 : 144 zunimmt, das heißt,

er wird dadurch viermal staͤrker.

8. Einige Folgerungen aus diesen Saͤzen.

Der nachdenkende Kuͤnstler wird aus obigen Betrachtungen schon selbst den

Schluß gemacht haben, daß, da der ganze Effekt von der Schwere der kleinsten

Saͤule ab ganz allein abhaͤngt, alle

Kuͤnsteleien in Bezug auf die Form des Druckrohrs vergeblich seyn

wuͤrden; da uͤber dieses die Schwere nur nach senkrechten Richtungen

wirkt, so kommt nicht die Laͤnge des Druckrohrs, sondern nur seine senkrechte

Hoͤhe in Betrachtung.

Ein Druckrohr mit breiterem Durchmesser kann dem Preßcylinder, ehe der volle Effekt

erreicht wird, mehr Wasser mit einemmal zufuͤhren, und dadurch die Erreichung

des Effekts etwas beschleunigen, aber er traͤgt zur Groͤße desselben

nichts bei.

9. Ein Ersaz fuͤr die Hoͤhe des Druckrohrs.

Beide im §. 7. angegebenen Verstaͤrkungsmittel des Effekts bieten oft,

besonders bei Pressen von starker Wirksamkeit, bedeutende Hindernisse dar. Der

senkrechte Bau eines langen Druckrohrs erfordert Geruͤste und Haltungspunkte.

Ueber dieses kann es oft sehr unbequem werden, das noͤthige Wasser zu einer

ansehnlichen Hoͤhe hinaufzutragen, was fuͤr Wein- und

Aderpressen, die schnell arbeiten muͤssen, hoͤchst unangenehm ist, und

die Zahl der Arbeiter vermehrt.

Wollte man die Grundflaͤche des Preßcylinders vergroͤßern, so

wuͤrde man mit andern Hindernissen kaͤmpfen. Der Preßkolben muß an den

innern Waͤnden des Cylinders so gut als moͤglich aufschließen. Sie

muͤssen daher mit einem Fleiße bearbeitet werden, der die Kosten, wenn der

Durchmesser waͤchst, bedeutend erhoͤht, und Maschinen und Werkzeuge

voraussezt, mit welchen wenige Werkstellen versehen sind.

Glücklicherweise hat man einen Ersaz fuͤr die Hoͤhe des Druckrohrs, und

dieser besteht in der schicklichen Anwendung eines mechanischen Druckes auf die

Oberflaͤche des in der Druckroͤhre enthaltenen Wassers.

Dazu dient ein kleiner Kolben, der sich in der Druckroͤhre auf- und

abwaͤrts bewegt; ich nenne ihn den Druckkolben, um

ihn vom Preßkolben zu unterscheiden, und die mit einem

solchen Druckkolben versehenen Pressen koͤnnen hydraulische Druckpressen genannt werden, um sie von der einfachen hydraulischen Presse zu unterscheiden.

Man kann nun diesen Kolben bei ganz kleinen Maschinen mit der Hand in Bewegung sezen.

Wo der Effekt staͤrker verlangt wird, kann eine Kurbel mit einem Stirnrade

angebracht werden; auch laͤßt sich der Kolben vermittelst eines

Pumpenschwengels bequem regieren, und diesem kann man nach Belieben verschiedene

Lagen geben.

Das zum Drucke noͤthige Wasser kann man entweder mit der Hand in die

Roͤhre gießen, oder, was besser und bequemer ist, besonders wenn ein Effekt

schnell hervorgebracht werden soll, wie auch zu Pressen, die fortdauernd arbeiten,

vermittelst eines Saug- und Druckwerkes, aus einem Behaͤlter

schoͤpfen, in welchen das angewendete Wasser, sobald die erforderliche

Wirkung vollendet ist, wieder zuruͤckfließt.

10. Der Druck eines Druckkolbens läßt sich auf die korrespondirende senkrechte Hoͤhe eines Druckrohrs zuruͤckfuͤhren.

Man kann leicht den Druck eines solchen Kolben auf die korrespondirende Hoͤhe

eines Druckrohrs zuruͤckfuͤhren.

Zu dieser Operation muß man das Gewicht eines Kubikzolles Wasser kennen.

Nach den neuesten von Egtelwein in Berlin angestellten

sehr genauen Versuchen, die mit denen fast zur selben Zeit in Paris angestellten auf

das vollkommenste uͤbereinstimmen, wiegt der Brandenburgische (oder

Rheinlaͤndische) Duodecimal Kubikzoll Wasser 288 Grane deutsches

Medizinal-Gewicht.

Da das deutsche Medizinal-Gewicht in ganz Deutschland bekannt ist, so kann

jeder Kuͤnstler das in seinem Wohnorte uͤbliche Gewicht leicht auf

dasselbe zuruͤckfuͤhren; und deßhalb entfernte ich mich hier von dem

gewoͤhnlichen Gebrauche, die Maaße und Gewichte nach Theilen des Pariser

Maaßes und Gewichtes anzugeben.

Ein Loth Medizinal Gewicht haͤlt 240 Gran; folglich 2 Pfund, zu 32 Loth

gerechnet, 7680 Grane.

Die zu beantwortende Frage ist: Wie hoch muͤßte ein

Druckrohr von der Grundflaͤche des Druckkolbenrohrs seyn, wenn es ohne

Huͤlfe des Druckkolbens denselben Effekt hervorbringen sollte.

Um die erste Uebersicht dieser Berechnung zu erleichtern, will ich einfache und

leicht zu uͤbersehende Verhaͤltnisse voraussezen.

Die Kraft, die auf den Preßkolben wirkt, sey gleich 50 Pfund.

Die Grundflaͤche der Druckroͤhre halte genau einen Quadratzoll. Alsdann

geht genau auf einen Zoll senkrechter Hoͤhe ein Kubikzoll Wasser.

Die gesuchte Hoͤhe des Druckrohrs in Zollen sey gleich x.

Da nun das Gewicht von 50 Pfund gleich dem Gewichte von x

mal 288 Gran seyn soll, so findet man den Werth von x,

wenn man 50 in Grane verwandelt, und diese Summe durch 288 dividirt.

Die Rechnung ist folgende:

Textabbildung Bd. 1, S. 10

Diese 1333 sind der Werth für x, oder die gesuchte

Hoͤhe des Druckrohrs in Zollen: verwandelt man diese Zahl durch 12 in Schuh,

so findet man 111 Schuh für die gesuchte Hoͤhe.

Ein Druckrohr von 111 Schuh Hoͤhe, wenn seine Grundflaͤche einen Zoll

haͤlt, leistet also gerade so viel als ein Druckkolben, der in einem kleinen

Rohr von der Hoͤhe des Preßcylinders mit 50 Pfund Kraft hinunter getrieben

wuͤrde.

Wenn man den Inhalt der Grundflaͤche des Druckrohrs, sie mag groß oder klein

seyn, g nennt, und die Groͤße des Druckes des

Druckkolbens, in Pfunden zu Granen reduzirt, p nennet,

so bekommt man eine allgemeine Formel, die selbst fuͤr den Ungeuͤbten

leicht zu gebrauchen ist.

Sie lautet so:

Textabbildung Bd. 1, S. 10

Aus dieser Formel ergibt sich, daß, wenn der mechanische Druk oder p unveraͤnderlich bleibt, und nur die

Grundflaͤche des Druckrohrs oder g abnimmt, so

wird im Preßcylinder der Effekt des Preßkolbens groͤßer: dagegen wird dieser

Effekt kleiner, wenn diese Grundflaͤche waͤchst.

Je kleiner naͤmlich g ist, desto groͤßer

wird der Quotient oder die Zahl, welche die Groͤße des Drucks angibt. Je

groͤßer g wird, desto kleiner wird dieser

Quotient.

Folgendes Beispiel zeigt, wie diese Formel zu benuzen ist.

Die Grundflaͤche des Druckrohrs halte 3/4 Quadratzoll: g ist folglich gleich 3/4.

Die Druckkraft sey gleich 50 Pfund, folglich ist p gleich

50.

Die Rechnung sieht nun so aus:

Textabbildung Bd. 1, S. 11

oder wenn man die erforderlichen Rechnungen macht:

Textabbildung Bd. 1, S. 11

Diese 1777 (wo hier die Bruͤche weggelassen werden), sind wiederum Zolle, die,

in Fuße verwandelt, 148 Fuß geben.

Man sieht also, daß, wenn die Druckkraft dieselbe bleibt, die Grundflaͤche des

Rohrs aber, anstatt einen Quadratzoll zu halten, nur 3/4 Quadratzoll haͤlt,

der Effekt weit groͤßer wird; denn um einen gleich großen Effekt ohne

Huͤlfe des Druckkolbens zu erhalten, muͤßte das Rohr, anstatt 111 Fuß,

148 Fuß haben, also um 37 Fuß laͤnger werden.

Ich habe in diese Formel den Werth der Grundflaͤche gebracht. Dieser muß also

gesucht werden, wenn man blos den Durchmesser des Rohrs kennt.

Man findet den Inhalt der Grundflaͤche eines Kreises, von welchem man den

Durchmesser kennt, wenn man zuerst vermittelst des bekannten Verhaͤltnisses

100 : 314, und dem gegebenen Durchmesser durch die Regel de Tri, die Laͤnge

der Peripherie des Kreises sucht, und diese gefundene Laͤnge mit dem vierten

Theile des Durchmessers multiplicirt.

Die Rechnung lautet so:

d sey der gegebene Durchmesser, man suche die

Peripherie:

Textabbildung Bd. 1, S. 11

Multiplicirt man nun diese gefundene Zahl mit dem 4ten Theil des Durchmessers oder

1/4 d, so bekommt man 314/100 x d²/4 oder wenn man anstatt des Durchmessers den Radius sezet:

314/100 x r² = (3,14) r².

Aus dieser Zahl (3,14) r² laͤßt sich

sogleich jede Kreisflaͤche berechnen.

Der Durchmesser der Kreisflaͤche sey = 1/2 Zoll, so ist der Radius = 1/4 Zoll,

und r² = 1/10 Zoll.

Die Grundflaͤche ist also gleich

314 x 1/10 gleich 314/16 = 0,195 oder 195/1000

Quadratzoll.

Untersucht man, wie hoch ein Druckrohr seyn muͤßte, wenn seine

Grundflaͤche 195/1000 Quadratzoll enthaͤlt, und die Druckkraft des

Kolbens gleich 50 Pfund bleibt, so hat man fuͤr diesen Fall

288 x 195/1000 = 7680 x 50

oder im Decimalbruche

288 x 0,195 = 7680 x 50

und man findet nach verrichteter Rechnung, x = 6837 Zoll oder 561 Schuh.

Allein man sieht zugleich auch, daß die Steigerung der Druckkraft durch Verminderung

des Durchmessers des Druckrohrs ihre Graͤnzen hat. Wird der Durchmesser des

Druckrohrs sehr klein, so lauft man Gefahr, daß die Kolbenstange sich

kruͤmme, und die Bewegung des Druckkolbens erschwere oder gaͤnzlich

hemme. Es ist daher rathsam, daß diese Stange, bei engen Muͤndungen, von

gutem gehaͤrtetem Stahle verfertigt werde.

11. Scheinbare Anomalie zwischen der Wirkung des Druckkolbens und des Druckrohrs.

Es duͤrfte einigen Lesern auffallen, daß ich §. 7. so

umstaͤndlich bewies, daß der groͤßere Durchmesser einer

Druckroͤhre zu ihrem Effekte gar nichts beitrage, und daß ich doch so eben

diesen Durchmesser mit in Rechnung brachte, als ich die Wirkung des Druckkolbens auf

die Hoͤhe einer korrespondirenden Druckroͤhre

zuruͤkfuͤhrte. Eine Loͤsung dieser scheinbaren Anomalie

duͤrfte einigen Lesern nicht unwillkommen seyn.

Wenn der Druckkolben auf die Oberflaͤche des Wassers mit einer Kraft gleich 50

Pfund druͤkt, so geht nicht die Wirkung dieser vollen Kraft zu dem

Preßcylinder uͤber. Solches wuͤrde nur dann der Fall seyn, wenn jede

der kleinsten Wassersaͤulen im Druckrohr, oder was

zum Effekt dasselbe ist, wenn nur eine einzige derselben, mit einer Kraft = 50

Pfund, in den Preßcylinder getrieben werden koͤnnte. Allein der Gesammtdruk

des Druckkolbens vertheilt sich zwischen allen kleinsten Wassersaͤulen in der

Druckroͤhre, so daß eine jede nur ihren Antheil daran bekommt. Je

groͤßer nun die Oberflaͤche ist, desto mehr vertheilt sich diese

Kraft, und desto geringer wird folglich die Wirkung des Drukes. Daher ist, wenn man

einen Druckkolben anbringt, die Grundflaͤche des Druckrohrs ein wesentliches

Element in der anzustellenden Rechnung; denn in eben dem Verhaͤltniß, wie

diese waͤchst, schwaͤcht sich der Druck.

Da sich die Kreisflaͤchen gegen einander wie die Quadrate ihrer Durchmesser

verhalten, so wird dieser Druck, wenn der Durchmesser des Druckrohrs um einmal so

viel waͤchst, viermal schwaͤcher; er wird neunmal schwaͤcher,

wenn er aus einem Zoll zu 3 Zoll heranwaͤchst etc. Sucht man zu diesen

Grundflaͤchen die korrespondirenden Druckhoͤhen, so wird man finden, daß diese

Hoͤhen in eben diesen Verhaͤltnissen abnehmen.

12. Methoden, die Wirksamkeit hydraulischer Pressen zu berechnen.

Man kann den Effekt der hydraulischen Pressen nach zwei Methoden berechnen.

Zu der einen muß man die Hoͤhe des Druckrohrs und

den Durchmesser des Preßcylinders kennen.

Zu der andern sind gegeben der Durchmesser des Druckrohrs, der

Durchmesser des Preßcylinders, und das Gewicht des in

dem Druckrohr enthaltenen Wassers.

13. Erste Methode.

Man weiß aus §. 4. Fig. 2., daß das Maaß des Druckes, den die

bewegliche Querwand ww, die den Preßkolben

vorstellt, erfaͤhrt, genau das Gewicht des Wassercylinders betraͤgt,

der den Raum uͤber derselben, bis zur Hoͤhe der kleinen Roͤhre

ab fuͤllt.

Man findet den kubischen Inhalt dieses Wassercylinders in Kubikzollen, wenn man

seine, zu Quadratzollen reduzirte, Grundflaͤche mit der in Zolle verwandelten

Hoͤhe des Wassers in der Druckroͤhre multiplicirt.

Man findet das Gewicht dieses Wassercylinders, wenn man diese Zahl, die seinen Inhalt

in kubischen Zollen ausdruͤckt, mit dem Gewichte eines Kubikzolles Wasser,

oder mit 288 Granen multiplicirt. Dieses Produkt, dividirt mit 7680 Granen, giebt

dann das Gewicht dieses Cylinders in Pfunden an.

Man will z.B. nach dieser Methode die Wirksamkeit einer Presse berechnen, deren

Druckroͤhre 10 Schuh hoch ist, und deren Preßcylinder 16 Zoll im Durchmesser

haͤlt.

Man suche zuerst den Inhalt der Grundflaͤche des Preßcylinders, wozu am besten

die Formel r² π dient: π stellt die

Verhaͤltnißzahl 3,14 . . vor.

v = 8 Zoll

v² oder v Quad. = 64

Zoll

und v² π 64 x

3,14. = 200,96 Zoll.

Diese 200,96 Zoll sind der Quadratinhalt der Grundflaͤche des Wassercylinders,

dessen Gewicht man sucht.

Um dieses Gewicht zu finden, muß zuerst der Kubikinhalt desselben bekannt seyn: da in

unserer Voraussezung das Druckrohr 120 Zoll hoch ist, so nehmen wir an, daß der

Wassercylinder, dessen Druck wir suchen, dieselbe Hoͤhe habe.

Man findet den Kubikinhalt desselben, wenn man seine Grundflaͤche oder 200,96

mit seiner Hoͤhe oder mit 120 multiplicirt.

200,96 x 120 = 24115,20 Kubikzolle.

Jezt muß man noch die Schwere dieses Wassercylinders kennen; denn die Schwere

desselben ist der Druckkraft gleich.

Man findet die Schwere dieses Wassercylinders, wenn man die Zahl, die seinen

kubischen Inhalt in Kubikzollen ausdruͤkt, mit dem Gewicht eines Kubikzolles

Wasser, oder mit 288 multiplicirt.

24115,20 x 288 = 6945177,60.

Diese lezte Zahl durch 7680 dividirt, giebt das Gewicht dieses Cylinders in Pfunden

an.

6945177,60/7680. = 904,3 oder etwas uͤber 9 Centner.

Wollte man nach dieser Methode die Wirksamkeit einer hydraulischen Druckpresse berechnen, so muͤßte man nach §.

12. die gegebene Groͤße der anzuwendenden mechanischen Kraft auf die

Hoͤhe der korrespondirenden Druckroͤhre reduziren. Allein dieser Weg

waͤre umstaͤndlicher, und die folgende Methode fuͤhrt schneller

zum Ziel.

14. Zweite Methode.

Kennt man die Hoͤhe des Druckrohrs nicht, wie das der Fall mit den hydraulischen Druckpressen ist, und will man die gegebene Druckkraft

nicht auf die Hoͤhe eines korrespondirenden Druckrohrs

zuruͤkfuͤhren, so muß man aus den gegebenen Durchmessern des

Druckrohrs und des Preßcylinders, und aus der gegebenen Druckkraft, die Wirksamkeit

der Presse berechnen.

Die gegebene Druckkraft repraͤsentirt das Gewicht eines Wassercylinders,

dessen Grundflaͤche gegeben, dessen Hoͤhe aber unbekannt ist.

Um die Rechnung zu stellen, geht man von dem bekannten Grundsaze aus:

daß die Inhalte gleichhoher Cylinder sich wie die Quadrate

ihrer Durchmesser verhalten.

Sey der Durchmesser der Druckröhre 3/4 Zoll; der Durchmesser des Preßcylinders 16

Zoll lang, und die Druckkraft gleich 50 Pfund, so wird die Rechnung so gestellt:

(3/4)² : 16² = 50 Pfund : x

oder wenn man die beiden ersten Glieder quadrirt:

9/10 : 256 : = 50 : x

x = 256 x 50 x 16 = 22822 Pfund oder 228 Cent. und 22

Pfund.

Diese 228 Cent. 22 Pfund sind die Preßkraft oder das Gewicht eines Wassercylinders,

dessen Grundflaͤche 16 Zoll im Durchmesser haͤlt, und der die

Hoͤhe eines andern Wassercylinders hat, dessen Durchmesser 3/4 Zoll

haͤlt, und der eine Wassermasse enthalten kann, die 50 Pfund schwer ist.

15. Berechnung der Momente, aus welchen sich die Kraft zusammensezt, die den Druckkolben treibt.

Ich betrachtete bis jezt die Druckkraft als ein einziges Gewicht, von der gegebenen

Schwere, allein dieses Gewicht ist eine Potenz, die aus mehreren Kraftmomenten

zusammengesezt ist, deren Werthe einzeln berechnet werden muͤssen, wenn man

die Gesammtkraft derselben kennen lernen will.

Da unter den Pressen, die ich spaͤter beschreiben werde, die eine mit einer

Kurbel und einem Stirnrade, die andere mit einem Pumpenarm versehen ist, so werde

ich die Art, diese Momente leicht zu berechnen, auf beide anwenden.

Die Presse Fig. 3. ist mit einer Kurbel und einem

Stirnrade versehen. Herr v. Turner, ihr Erfinder, hat fuͤr dieselbe folgende

Verhaͤltnisse an ihrem Druckwerk angenommen.

Laͤnge der Kurbel als Hebelarms der Kraft, = 18''

Halbmesser des Stirnrades, als Hebelarms der Last, = 2 1/2 Zoll, Kraft des Arbeiters

50 Pfund.

Aus folgender Proportion ergibt sich die Gesammtkraft, die auf den Kolben wiegt:

Textabbildung Bd. 1, S. 17

Die Presse Fig. 4., die als Modell zu einer Cider-

oder Kelterpresse dienen kann, wird nach Art einer gewoͤhnlichen Pumpe

regiert.

Laͤnge des Pumpenarms 60'', Entfernung der Last vom Ruhepunkt, oder Hebelarm

der Last 4'', Kraft des Arbeiters 50 ℔.

Aus folgender Proportion ergiebt sich die Gesammtkraft, die den Druckkolben

treibt:

Textabbildung Bd. 1, S. 17

16. Schuzmittel gegen die Wirkungen einer zu großen Druckkraft.

Wenn Pressen blos durch Druckroͤhren ohne Mitwirkung mechanischer Momente

regiert werden, so laͤßt sich ihre hoͤchste Wirkung genau berechnen,

und die Staͤrke des Preßcylinders mit großer Zuversicht darnach

einrichten.

Mit Anwendung mechanischer Momente, zu deren Faktoren die lebendige Kraft des

Arbeiters ein Element hergibt, verhaͤlt es sich anders. Diese lebendige Kraft

ist eine veraͤnderliche Groͤße, die sehr mannigfaltige Werthe bekommen

kann, und deren Maximum, wenn man es wirklich genau bestimmen koͤnnte, so

weit hinaus liegt, daß man nicht leicht die Dicke der Waͤnde des

Preßcylinders darnach einrichten koͤnnte.

Eine hydraulische Druckpresse muß daher mit einem Sicherheitsventil versehen seyn. Man sieht ein solches

Ventil in der Presse Fig. 4. in t

angebracht. Man beschwert es mit einem Gewichte, das der Kraft, die man anwenden

will, proportional ist. Sobald der Druck diese Kraft uͤberschreitet,

oͤffnet sich das Ventil.

17. Schaͤzungsmittel fuͤr die jedesmalige Groͤße des Druckes.

An Druckpressen koͤnnte dieses Ventil, als

Schaͤzungsmittel fuͤr die Intensitaͤt des jedesmaligen Druckes

benuzt werden.

Man duͤrfte nur zu dem Ende einen Hebelsarm quer uͤber dieses Ventil

ziehen, und ihn an dem einen Ende um einen Stift sich bewegen lassen; ein

bewegliches Gewicht wuͤrde dann, wie an einer roͤmischen Waage, die

jedesmalige Staͤrke des Druckes bezeichnen, die das Ventil oͤffnen

wuͤrde.

Allein an solchem Druckmesser wuͤrde man die Anzeige der fortschreitenden

Wirksamkeit der Presse vermissen.

18. Druckmesser, welcher die fortschreitende Wirksamkeit der Presse anzeigt.

Herr Murray ist der erste, der einen Druckmesser, der

diesen lezten Zwek erreicht, vorgeschlagen hat.

Fig. 5. zeigt diesen Druckmesser in Verbindung

mit dem Preßcylinder.

Seine Bestandteile sind folgende:

A kupferne, in dem kleinen Cylinder B befestigte Roͤhre, auf welche das Wasser nach

Verhaͤltniß der Oberflaͤche des Wassers wirkt, das im innern Cylinder

enthalten ist.

D anderer, am Cylinder B

befestigter Cylinder, der mit ihm steigt und faͤllt, so wie sich dieser in

den ledernen Buͤchsen EE bewegt.

F kleiner Cylinder, dessen innerer Durchmesser 1/10 des

Durchmessers des Cylinders D betraͤgt. Er ist mit

dem großen Cylinder G fest vereinigt, und bewegt sich

frei in den ledernen Buͤchsen HH.

I kleiner, mit Quecksilber angefuͤllter, eiserner

Behaͤlter, der im Innern des Recipienten K

befestigt und an seinem obern Theile durchloͤchert ist, damit das in K enthaltene Wasser auf das Quecksilber druͤken

koͤnne.

LM glaͤserne Roͤhre mit einer Scale.

Die Zahlen gehen von 20 an bis 260, und bezeichnen den Druck nach Tonnen.

An dieser Scale ist das Verhaͤltniß von C zu B wie 400 : 1.

Das Verhaͤltniß von D zu F wie 10 : 1.

Der Cylinder G haͤlt 4 Zoll im Durchmesser, und

sobald er das Wasser zwingt in den Recipienten K zu

treten, so muß ein Widerstand uͤberwunden werden, der dem Gewicht einer

Quecksilbersaͤule, die mit ihm gleichen Durchmesser hat, gleich

koͤmmt. Alsdann zeigt die Hoͤhe des Quecksilbers an der Scale die

Staͤrke des Drucks, und zwar nach Tonnen, an.

Herr Murray bemerkt, daß bei einem schwachen Drucke, oder wenn man Lasten wiegen

will, die kleinen Cylinder D und B weggelassen, und blos die beweglichen Cylinder G und F beibehalten werden.

Alle diese Cylinder muͤssen gut abgedreht, aus gutem Glockenmetall gegossen,

und in ihren ledernen Buͤchsen leicht beweglich seyn.

Die Cylinder G und K sind so

ausgehoͤhlt, daß der erste einen kleinen Kolben F, und der andere einen kleinen Recipienten I

aufnehmen kann.

Die Recipienten KK muͤssen immer voll Wasser

seyn; wenn auch etwas

weniges durch die ledernen Buͤchsen dringen sollte, so hindert dieses die

Genauigkeit des Instruments nicht, und das Maaß des Druckes, welchen die Materien

erleiden, wird immer ziemlich genau angegeben werden.

19. Neuer Druckmesser vom Verfasser dieser Schrift.

Der Murray'sche Druckmesser duͤrfte, unerachtet aller

Verkuͤrzungsmittel, doch noch immer die unbequeme Hoͤhe von

fuͤnf bis sechs Schuh beibehalten. Ueber dieses ist er sehr kuͤnstlich

zusammengesezt.

Folgender scheint einfacher; es kommen keine glaͤserne Roͤhren in seine

Konstruction. Er zeigt nach Centnern, und sogar nach Theilen des Centners die

fortschreitende Bewegung der Wirksamkeit der Presse, und jeder nur etwas geschikte

Metallarbeiter wird ihn ohne große Muͤhe verfertigen.

20. Verzeichniß seiner verschiedenen Theile.

Man sieht diesen Druckmesser Fig. 6. abgebildet.

AB ist ein kleines, von Glokenmetall gegossenes

Rohr.

C Roͤhre, die den Cylinder AB mit dem innern Raum des Preßcylinders in

Verbindung sezet. Er ist an diesem Rohre fest und wasserdicht geschroben, oder auf

eine andere beliebige Art daran befestiget.

DFig. 7. kleiner Kolben, der in Fig. 6.

AB nicht sichtbar ist, und im Cylinder AB auf- und abwaͤrts geht.

E Kolbenstange; sie ist von Stahl. Der Theil außerhalb

des Rohres ist flach, und auf der einen Seite mit Zaͤhnen versehen.

G kleine Rolle, die verhindert, daß die Kolbenstange

nicht zuruͤckgedruͤckt werde, auch kann unter oder uͤber

derselben eine flache Huͤlse angebracht werden, um zu verhindern, daß die

Kolbenstange sich drehe.

IKL. kleiner Quadrant, der sich in seinem

Mittelpunkt K drehet, und dessen Peripherie mit

Zaͤhnen versehen ist.

KM Hebelarm. Der Quadrant IKL ist an demselben befestigt. Ungefaͤhr

in N wird er von diesem Quadranten abwaͤrts

gebogen, damit er die Bewegung der Kolbenstange E nicht

hindere, und an dem Quadranten MM anliegen

koͤnne.

P Gewicht, welches am Ende des Hebelarms KM angehaͤngt ist.

MM Rand eines Quadranten, neben welchem das Ende

des Hebelarms KM sich bewegt, und der in Grade

eingetheilt ist. Er liegt nicht in der Ebene der Quadranten, weil das Kolbenrohr es

nicht zulaͤßt; weshalb auch der Hebelarm abwaͤrts gebogen ist.

Man hat dem Kuͤnstler die Anordnung des Geruͤstes uͤberlassen,

das diesen Quadranten mit seinen verschiedenen Theilen tragen muß.

21. Nothwendige Bestimmung des Maximums der Wirkung der Presse, zu welcher dieser Druckmesser verfertiget werden soll.

Da die Kraft, mit welcher dieser Druckmesser wirkt, von Null an, durch alle

Abstuffungen, bis zum vollen Effekt der Presse, wandelt, so muß man, vor allen

Dingen, ein Maximum der Wirksamkeit festsezen, welches, bei den gegebenen

mechanischen Momenten, den Kraftaufwand des Arbeiters nicht leicht

uͤberschreiten kann.

Da die mechanischen Momente ihre festgesezten Graͤnzen haben, so

wuͤrde, wenn die wirkende Kraft ein Gewicht, oder eine andere sich in ihrem

Effekt gleich bleibende Potenz waͤre, dieses Maximum leicht festgesetzt, und

nicht uͤberschritten werden koͤnnen.

Weil aber an der hydraulischen Druckpresse die lebendige sehr veraͤnderliche

Kraft eines Arbeiters die mechanischen Momente regiert, so muß man bei Bestimmung

des Maximums darauf besondere Ruͤcksicht nehmen.

Haͤtte man den Kraftaufwand des Arbeiters bei Berechnung der mechanischen

Momente auf 50 ℔. angesetzt, um die Druckkraft, und den vollen Effekt der

Presse darnach zu bestimmen, so koͤnnte man schon nicht zur Anlegung unsers

Druckmessers bei dieser Bestimmung stehen bleiben: denn so bedeutend dieser

Kraftaufwand auch an sich ist, so ist er doch noch von der Graͤnze entfernt,

die ein Arbeiter, der etwa augenblicklich mit wildem Ungestuͤm arbeitete,

erreichen koͤnnte.

Im §. 17. wurde, als man die Druckkraft fuͤr zwei Pressen berechnete,

die Kraft des Mannes auf 50 Pfund angesezt; wollte man mit dieser Presse einen

Druckmesser verbinden, so muͤßte sie schon hoͤher angenommen werden,

weil der Zusatz eines einzigen Pfundes Kraft den Hebelsarm des Druckmessers

uͤber seine letzten Graͤnzen hinaus treiben wuͤrde. Es scheint

indessen hinreichend, wenn fuͤr einen Kraftaufwand uͤber 50 Pfund

hinaus, ein Spielraum von 10 Pfund gestattet wird.

Fuͤr die im §. 17. berechnete Druckkraft an der Pumpenpresse Fig. 4. wuͤrde sich, nach dieser

Zugabe, die Druckkraft von 750 Pfund zu 900 Pfund erheben.

22. Bestimmung des Maximums der Preßkraft.

Hat man die hoͤchste Stufe, welche die Druckkraft erreichen kann, mit

Wahrscheinlichkeit bestimmt, so suchet man aus dem bekannten Durchmesser des

Druckrohrs, und aus dem Durchmesser des Preßcylinders, das Maximum des Effekts.

Man findet aus der Proportion

1² : 10² = 750 ℔. : x

x = 750 Ctnr.

und aus der Proportion

1² : 10² = 900 ℔. : x

x = 900 Ctnr.

Ehe die Kraft den Druckmesser uͤber seine lezten Graͤnzen hinaus

treibt, kann die Preßkraft einen Spielraum von 150 Centnern durchwandern, denn 900

– 750 = 150.

23. Bestimmung des Durchmessers des Kolbenrohrs.

Kennt man die volle Wirkung des Preßkolbens, so muß man zu derselben das

noͤthige Gegengewicht suchen.

Die Groͤße dieses Gegengewichtes haͤngt von dem Durchmesser des

Kolbenrohrs des Druckmessers ab.

Man weiß aus §. 13., daß die Druckkraft sich in ihrer Wirkung vermindert, wie

die Grundflaͤche des Wassercylinders, auf welchen sie wiegt, zunimmt. Was

dort fuͤr die Druckkraft bewiesen wurde, gilt auch hier fuͤr den

Gegendruck.

Ein zu kleiner Durchmesser fuͤr den innern Raum dieses Kolbenrohrs

wuͤrde zweckwidrig seyn. Die Kolbenstange haͤtte nicht die

noͤthige Unbiegsamkeit.

Aus folgendem sieht man aber, wie das Gegengewicht zunimmt, wenn der Durchmesser des

Rohrs waͤchst.

Durchmesser des Rohrs.

Preßkraft.

Gegendruck.

3/12 Zoll

2 Centner

4 Loth.

4/12 Zoll

2 Centner

7 1/9 Loth.

5/12 Zoll

2 Centner

12 41/72 Loth.

6/12 Zoll

2 Centner

16 Loth.

Der kleinste Durchmesser fuͤr das Kolbenrohr duͤrfte indessen in der

Lichte nicht weniger als 1/4 Zoll halten. Groͤßer wuͤrde das

Gegengewicht durch seine Schwere unbequemen werden.

Eine staͤhlerne, kurze, gehaͤrtete Kolbenstange, von 3 Linien im

Durchmesser, traͤgt, ohne sich zu biegen, den senkrechten Druck eines halben

Centners, auch noch mehr.

Die Liederung wird vermittelst eines starken Aufsatzes auf dem obersten Ende des

Durchmesser-Rohrs gegen das Leder, das in einer besonders dazu eingedrehten

Vertiefung gelegt wird,

so fest angeschroben, daß dieses Leder sich fest an die Kolbenstange anlegt, und

kein Wasser durchlaͤßt.Der mechanische Theil wird in einem folgenden Aufsatze besonders auseinander

gesetzt werden. Dieser erste Aufsatz sollte blos dazu dienen, jedem Arbeiter

einen deutlichen Begriff von dieser neuen Art von Pressen zu geben.

Man kann aus Folgendem ersehen, wie fuͤr einen Effect von 900 Zentnern das

Gewicht an Schwere zunimmt, wenn der Durchmesser des Kolbenrohrs waͤchst.

Durchmesser 3/12 Zoll, Gegengewicht 56 1/4 Pfund.

Durchmesser 4/12 Zoll, Gegengewicht 100 Pfund.

Durchmesser 5/12 Zoll, Gegengewicht 156 1/4 Pfund.

Durchmesser 6/12 Zoll, Gegengewicht 225 Pfund.

Ist an dem Durchmesser der Hebelarm der Kraft achtmal laͤnger als der Hebelarm

der Last, so waͤchst die Schwere des ans Ende des Hebelarms der Kraft

anzuhaͤngenden Gewichtes wie folgt:

56 1/4 Pfund halten das Gleichgewicht mit 7 1/32 Pfund.

100 Pfund halten das Gleichgewicht mit 12 1/12 Pfund.

156 1/4 Pfund halten das Gleichgewicht mit 19 17/32 Pfund.

225 Pfund halten das Gleichgewicht mit 28 1/8 Pfund.

24. Bestimmung der Laͤnge des Kolbenrohrs.

Ist man mit sich selbst uͤber den innern Durchmesser des Kolbenrohrs einig, so

muß man die Laͤnge desselben bestimmen.

Diese haͤngt unmittelbar von der Laͤnge ab, die man fuͤr die

Peripherie des gezaͤhnten Quadranten IKL

waͤhlen wird, und diese lezte haͤngt von der Willkuͤhr des

Kuͤnstlers ab; nur muß darauf gesehen werden, daß sie so gewaͤhlt

werde, daß der Hebelsarm der Kraft nicht zu lang ausfalle.

Drei Zoll scheinen fuͤr diesen Halbmesser eine schickliche Laͤnge

abzugeben.

Aus der Proportion

10000 : 31415 ... = 6' : x

findet man fuͤr x, oder die

Laͤnge des ganzen Umkreises,

x = 18,84 Zoll,

und folglich fuͤr den vierten Theil der Peripherie

oder

x/4 = 4,71225 Zoll.

Da der Kolben sich blos um diese Laͤnge heben kann, so bestimmt diese Zahl

zugleich die Laͤnge des Kolbenrohrs, die des Kolbens, und endlich die des

gezaͤhnten Theils der Kolbenstange.

25. Bestimmung der Laͤnge des Hebelarms der Kraft.

Die Laͤnge des Hebelarms haͤngt von der Willkuͤhr des

Kuͤnstlers ab; nur muß das am Ende desselben haͤngende Gewicht sich

darnach richten.

Je laͤnger dieser ist, desto groͤßer wird der Kreis, den seine

aͤußerste Spize beschreibt, desto deutlicher wird die Eintheilung des Randes

des Quadranten, vor welchem er sich bewegt, und desto kleiner werden die Theile des

Centners, die man noch daran ablesen kann; allein eine zu große Laͤnge

waͤre mit andern Unbequemlichkeiten verbunden.

Man muß indessen hier nicht vergessen, die Schwere des Hebels mit in die Rechnung zu

ziehen. Da die Hebelstange als ein regelmaͤßiger prismatischer Koͤrper

betrachtet werden kann, so muß die Haͤlfte der Schwere des Hebelarms der

Kraft mit in die Rechnung gezogen werden, und in eben diesem Verhaͤltnisse

wird daß anzuhaͤngende Gewicht minder schwer.

26. Einige Bedingungen zur Eintheilung des Quadranten.

Da die Preßkraft nach groͤßeren Abtheilungen des Gewichtes bestimmt wird, und

zwar nach Centnern, so muͤssen ebenfalls die Eintheilungen des Quadranten nach Centnern

berechnet werden. Je kleiner die Massen sind, fuͤr welche die

Eintheilungspunkte gesucht werden, desto richtiger sind die Angaben dieses

Instruments, desto muͤhsamer aber wird die Arbeit. Die Zwischenraͤume

koͤnnen alsdann nur arithmetisch, und in gleichen Theilen getheilt werden;

und diese naͤhern Eintheilungen geben nur approximative die Wahrheit an.

Wollte man nun einen Druckmesser an eine Presse anbringen, deren hoͤchste

Druckkraft auf 900 Centner berechnet waͤre, so muͤßte man sich zur

Theilung des Quadranten den Rechnungen unterziehen, zu welchen die folgende Formel

dienen wird. Und was hier von einer Preßkraft von 900 Centnern gesagt wird, gilt

nach den noͤthigen Veraͤnderungen auch fuͤr jede hoͤhere

oder niedrigere.

Man kann den Winkel, den der Hebelsarm mit der Vertikal-Linie macht, von

Centner zu Centner berechnen, alsdann waͤren im gegenwaͤrtigen Falle

900 Rechnungen erforderlich. Fuͤr 2 Centner, als Einheit betrachtet,

waͤren 900/2 = 450; fuͤr 3 Centner 900/3 = 300; fuͤr 4 Centner

900/4 = 225; fuͤr 5 Centner 900/5 = 180 solche Rechnungen noͤthig.

Nennen wir, wie es im folgenden §. geschieht, den Gegendruck, der von Seiten

des Druckmesserskolben im Druckrohr statt findet g, so

ist dieser Gegendruck, der von Seiten des Druckmesserskolben im Druckrohr, insofern

er das Gleichgewicht mit der Preßkraft haͤlt, fuͤr eine Preßkraft

gleich 1 Centner = 2 Loth.

gleich 2 Centner = 4 Loth.

gleich 3 Centner = 6 Loth.

und so weiter.

27. Methode, die Grade fuͤr die Eintheilung des Quadranten zu berechnen.

Um die Eintheilung des Quadranten vornehmen zu koͤnnen, muß man folgende

Betrachtungen anstellen. Aus denselben ergibt sich alsdann die Formel, nach welcher

die Rechnungen gemacht werden.

Es sey Fig. 8.

MM' der einzutheilende Quadrant, KM der horizontale, KM' der vertikale Halbmesser desselben = a.

KI der Radius des gezahnten Rades = b.

KM'' die Lage des Hebelarms, an dessen Ende das

Gewicht p wirkt, und welcher in dieser Lage mit der

Druckkraft g, die nach der vertikalen Richtung EI geschieht, in Gleichgewicht ist.

Zieht man M''T auf KM'

senkrecht, so ist TM''p das Moment der Kraft, und

KIg = bg das

Moment der Last; also TM''p = bg und TM'' =

bg/p.

Es ist aber TM''

KM''

sin φ = a sin

φ, also a

sin φ = bg/p und sin φ = bg/ap; woraus sich

fuͤr jeden gegebenen Werth von g die

Groͤße des Winkels φ oder die

Groͤße des Bogens M'M'' in Graden und Minuten

berechnen laͤßt.

Da es inzwischen einige Schwierigkeiten machen koͤnnte, den Bogen nach der

gegebenen Groͤße des Winkels einzutheilen, so duͤrfte es rathsamer

seyn, diese Eintheilungen nach den Sehnen vorzunehmen. Aus der Gleichung fuͤr

den Winkel φ laͤßt sich die Sehne des

Bogens dieses Winkels leicht berechnen; sie ist naͤmlich N 2 a sin 1/2 φ.

28. Lage des Cylinders.

Die Richtung der Bewegung des Preßcylinders haͤngt lediglich von der Idee ab,

die der Kuͤnstler bei der Anordnung des ganzen Baues der Presse befolgen

will. Der Preßstempel kann sich nach unten zu, nach oben hin, auch koͤnnte

er sich, unter

Umstaͤnden, von der Seite her bewegen. Im ersten Falle ist die

Muͤndung des Cylinders nach unten zu gerichtet, im zweiten Falle steht er auf

seiner Grundflaͤche, im dritten Falle liegt er auf der Seite. Fuͤr

beide erste Einrichtungen folgen Zeichnungen. Die lezte scheint noch nicht versucht

worden zu seyn, und koͤnnte auch nur zu wenigen Zwecken dienen.

29. Lage des Druckrohrs.

Es ist vollkommen gleichguͤltig, auf welche Art das Druckrohr mit dem

Preßcylinder in Verbindung gebracht wird. Es kann sich von der Seite, oder von unten

in denselben oͤffnen; gewoͤhnlicher jezt wird er an der Seite

angebracht.

30. Druck- und Preßkolben.

Die Liederung der Preß- und Druckkolben erfordert, wenn nicht alle Augenblicke

Reparaturen folgen sollen, einen geuͤbteren Arbeiter.

Preßkolben ohne Liederung haben bis jezt, so weit mir bekannt ist, nur in den

Reichenbach'schen Werkstellen verfertigt werden koͤnnen. So z.B. gehn ohne

alle Liederung auf- und abwaͤrts die breiten Kolben jener

riesenmaͤßigen Wassersaͤulen-Maschinen in der Gegend um

Reichenhall, die durch ihr kraftvolles inneres Leben, durch ihren ununterbrochenen

ruhigen Gang, ihre außerordentliche Wirksamkeit und den Widerstand, den sie gegen

die zerstoͤrenden Kraͤfte leisten, die sie so standhaft

uͤberwaͤltigen, die Kuͤhnheit des Erfinders rechtfertigen, und

diese neue Eroberung auf dem graͤnzenlosen Gebiete der Kunst fuͤr die

Nachkommenschaft sichern.

31. Material zu den Hauptbestandtheilen der Presse.

Der Preßcylinder fuͤr Maschinen von großer Wirksamkeit muß von gutem Gußeisen,

mit hinlaͤnglich starken Waͤnden seyn; einige Schriftsteller haben vorgeschlagen, ihn von

Holz mit starken eisernen Baͤndern zu machen, allein zu großen Pressen

wuͤrden diese bald zerspringen, und zu Pressen von geringer Kraft sind andere

Druckmittel genug vorhanden. Die Druckroͤhren, die eine weit geringere Gewalt

auszuhalten haben, koͤnnen aus Kupfer oder Messing gegossen, so wie

saͤmmtlicher Roͤhrenapparat zu den zusammengesezteren Pumpenpressen.

Alle diese Roͤhren muͤssen aber dicke Waͤnde haben, welche die

Verbindung der uͤbrigen Stuͤcke mit denselben nothwendig macht, wie

dieses aus einer zweiten Abhandlung, worin das reine Mechanische

hauptsaͤchlich behandelt werden soll, deutlich erfolgen wird.

32. Theil der Presse, der die zu pressenden Materien fassen soll.

Derjenige Theil der Presse, der die zu pressenden Stoffe fassen soll, ist auf eine

sinnreiche Art in England eingerichtet worden.

Man begnuͤgt sich gewoͤhnlich, die zu pressenden Materien, vermittelst

einer einzigen beweglichen Preßbohle, oder eines beweglichen Preßkastens,

fuͤr Stoffe weicher oder saftiger Natur, durch den Preßkolben an die oberen

unbeweglichen starken Preßbalken andruͤcken zu lassen. Der neue Vorschlag

geht dahin, beide Preßbohlen, die obere und die untere, gleichzeitig gegen einander

zu bewegen.

Diese Einrichtung hat den Vortheil, daß sie den Gang des Kolbens um die

Haͤlfte verkuͤrzet; und ist dann besonders nuͤzlich, wenn

elastische Stoffe, die ein großes Volumen einnehmen, wie z.B. Wolle oder Baumwolle,

zur Erleichterung des Transports, in einen engeren Raum zusammengepreßt werden

sollen.

Der Leser wird diese Einrichtung aus Fig. 9. und aus folgender Beschreibung

naͤher kennen lernen.

AA obere Druckplatte von geschmiedetem Eisen.

BB untere am Preßstempel befestigte

Druckplatte.

C eiserne, von beiden Seiten gezahnte Kolbenstange. Von

beiden Seiten greifen die Zaͤhne in die Raͤder EE.

D Cylinder, in welchem der Preßkolben sich bewegt.

FF eiserne nach unten zu mit Zaͤhnen

versehene Baͤume, in welche die Raͤder EE greifen.

GG hohle Cylinder, in welchen die Baͤume

FF mit Leichtigkeit auf- und

abwaͤrts sich bewegen, und die durch ihre Bewegung abwechselnd die obere

Druckplatte A, an welche sie befestigt sind, auf-

und abwaͤrts fuͤhren.

HH starke, gut in einander gefuͤgte

Baͤume, die das Geruͤste der Presse bilden.

II kleine Rollen, die das Spiel der beweglichen

Baͤume erleichtern, und ihre Entfernung von den Raͤdern EE verhindern.

33. Presse, die nach unten zu wirkt.

Diese Presse ist vom Herrn v. Turner entworfen worden. Man

findet sie im Hesperus abgebildet 1813, 3tes Heft pag.

98., aus welcher Zeitschrift sie hier nachgezeichnet und die Beschreibung derselben,

zum Theil woͤrtlich, entlehnt worden ist.

Fig. F. a.Fig. F. a. ist auf Tafel 1 nicht vorhanden. Kolbenrohr von 1'' Durchmesser innerer

Lichte, und 36'' Hoͤhe.

b anderes Kolbenrohr, von 6'' Weite und 30''

Laͤnge; bei c mit dem Rohre a durch die lederne Liederung und die Schrauben D verbunden.

e Kolbenstange, die sich in dem Druckrohre a mit dem Kolben f

bewegt.

g anderer Kolben, der sich in dem Preßcylinder b auf- und nieder bewegt.

h Ventil, welches sich nach unten oͤffnet. Es ist

von Leder, und ein rundes dickes Eisenblech, etwas groͤßer als die obere

Roͤhrenmuͤndung, ist an demselben fest angenietet. Das Leder wird durch zwei

Naͤgel i festgemacht. Der Hacken k hindert, daß das Ventil sich nicht mehr als um die

Haͤlfte oͤffnet.

l ein Stirnrad, das in die Zaͤhne eingreift, die

an dem obern Ende der Kolbenstange e angebracht sind. Wo

die Zaͤhne aufhoͤren, ist ein Absaz n,

damit die Kolbenstange nur bis dahin ins Rohr eindringe.

o eine Rolle, die das Zuruͤckweichen der

Kolbenstange e verhindert.

p Absaz an dem Preßkolben g,

der das weitere Eindringen in den Preßcylinder verhindert.

Die Liederung des Kolbens f ist von Leder, und so auch

die Liederung des Kolbens g.

q Seitenoͤffnung am Druckrohr zur

Einschuͤttung des Wassers.

r Krahnen an dem Preßcylinder, zum Abfluß des

Wassers.

ss Roͤhrenarme, vermittelst welcher die

Maschine durch die Tragbaͤume t getragen

wird.

uu Druckbaͤume, um die Maschine

waͤhrend des Pressens vor dem Aufheben zu schuͤzen.

v Ein beweglicher Block, der nach geendigter Pressung

weggehoben wird, damit der Preßschragen leicht herausgenommen werden

koͤnne.

x Preßkasten.

y das zu pressende Material.

Der Verfasser, um die Wirkung dieser Presse zu berechnen, nimmt an, daß der Arm der

Kurbel 13'', der Halbmesser des Stirnrades 2 1/2 lang

sey, und die Kraft des Arbeiters 50 Pfund betrage. Aus diesen Momenten ergibt sich

eine Kraft von 260 Pfund fuͤr den Druckkolben.

Da nun der Durchmesser des Druckrohrs 1 Zoll, und der Durchmesser des Preßcylinders 6

Zoll haͤlt, und sich die Gewichter gleich hoher Wassercylinder wie die

Quadrate ihrer Durchmesser verhalten, so verhaͤlt sich

Textabbildung Bd. 1, S. 32

gleich 36 . 360 = 12960 Pfund = 129 1/2 Ctur.

Diese Maschine nimmt einen Raum von 2 bis 3 Fuß im Durchmesser ein, und ist an 12

Schuh hoch.

Sie hat das Unbequemliche, daß man vermittelst einer kleinen Kanne das Wasser in die

Druckroͤhre durch die Oeffnung q eingießen, und

diese Operation ohngefaͤhr 30mal wiederholen muß, ehe der Preßkolben seine

volle Bewegung verrichtet hat. Denn da beide Cylinder 30 Zoll lang sind, so kommt

nur, wenn der Kolben das Wasser aus der Druckroͤhre in den Preßcylinder

getrieben, ungefaͤhr 1 Zoll hoch Wasser in den Preßcylinder zu stehen, der

6'' im Durchmesser hat.

34. Beschreibung einer Presse, die nach oben zu wirkt.

Fig. 4.a die Druckroͤhre.

b Eine Hanfkammer, durch welche die Druckroͤhre

a luftdicht verschlossen ist.

c Die Kolbenstange.

d Das Scherengestaͤnge, welches vermittelst des

Hebels e die Stange c

lothrecht auf- und nieder zieht.

f und i zwei

Sauge-Ventile.

g und h zwei

Druck-Ventile.

Diese vier Ventile stehen mit der kleinen Druckroͤhre in Verbindung. Geht,

z.B., der in A befindliche Kolben aufwaͤrts, so

folgt ihm das Wasser im Recervoir klmn nach. Beim

Niedergange preßt er dasselbe durch das Ventil g, und

die Roͤhre o, in den großen Preßcylinder A, wo dasselbe den an dessen inneren Waͤnden

genau anschließenden Kolben in die Hoͤhe zu treiben noͤthiget. Bei dem

Niedergange des Druckkolbens steigt das Wasser durch die Roͤhre p und das Ventil i, und

fuͤllt den leeren Raum oberhalb des Kolbens aus. Der in die Hoͤhe

gehende Kolben druͤckt nun das Wasser, durch das Ventil h und die Roͤhre r,

aus der Stelle, wo es abermals seinen Weg durch die Roͤhre o in den Preßcylinder nimmt.

t ein Sicherheits-Ventil, oben an der

Roͤhre r. Dieses Ventil oͤffnet sich nach

außen. Es kann willkuͤhrlich beschwert werden, und oͤffnet sich

alsdann von selbst, sobald der erforderliche Druck hervorgebracht ist. Es verhindert

das Zerspringen des Cylinders A.

A Preßcylinder.

uuu fuͤnf starke, aber sehr kurze, eiserne

Stangen, die auf dem Kolben in A angebracht sind, von

denen eine durch den uͤber den Cylinder angeschraubten Riegel geht, um die

senkrechte Bewegung des Kolbens zu erleichtern. v

hoͤlzerner Rost, den die Stangen u

saͤmmtlich tragen. Zur Seite desselben sind zwei Riegel angebracht, die auf

Stahlfedern liegen, und 1 1/2 Zoll dicke Walzen tragen, welche quer uͤber den

Rost gehen. Jene Stahlfedern sind so stark, daß sie die auf dem Roste liegenden

Kasten und Preßkasten w und x, auch wenn der innere x mir der

auszupressenden Materie angefuͤllt ist, so tragen koͤnnen, daß die

Walzen sich drehen, ohne den Rost zu beruͤhren.

Diese ganze Presse wird bis an die Linie, welche den Fußboden andeutet, in die Erde

gelegt, und dicht uͤber dem Fußboden befindet sich

zz ein Rahmen, auf welchem eine Fortsezung von

Walzen sich befindet.

Die ganze Walzenvorkehrung dienet dazu, die Preßkasten w

und x mit Leichtigkeit aus und in die Presse zu

bewegen.

Der Kasten w hat auf dem Boden einen Rost; der andere

oder innere Kasten ist ganz durchloͤchert, um dem Safte den Abzug in den

innern zu gestatten; deshalb auch zur Aufnahme desselben der Rost.

Ist nun der innere Kasten x gefuͤllt, und wird die

Presse in Bewegung gesezt, so druͤckt sich, bei dem Bewegen der Theile uvwx in die Hoͤhe, der innere Kasten an die

Preßbohle B so an, daß diese die ganze

Oberflaͤche des Kastens x, der 16 Quadratschuh

Oberflaͤche hat, einnimmt.

Ist das Abpressen erfolgt, so wird der am Cylinder A

angebrachte Kranen D geoͤffnet, durch welchen das

Wasser wieder in das Reservoir klmn abfließt.

Den Bau des in der Zeichnung vorgestellten Holzwerkes muß man sich doppelt

denken.

Ist der Kasten auf die Rollen zz gebracht, so wird

der innere x vermittelst eines auf dem untern w bei F befindlichen

Charniers uͤbergeschlagen, um den Kuchen herausfallen zu lassen.

Man sieht, daß diese Presse, die in einigen großen franzoͤsischen

Zuckerfabriken thaͤtig gewesen ist, sich besonders zu Cider- und

Weinpressen, mit einigen zweckmaͤßigen Abaͤnderungen, anwenden lassen

wird.

Tafeln