| Titel: | Beschreibung der durch Herrn Humphrey Edward nach Frankreich gebrachten Dampfmaschine mit hoher Preßkraft. |

| Fundstelle: | Band 1, Jahrgang 1820, Nr. XIII., S. 129 |

| Download: | XML |

XIII.

Beschreibung der durch Herrn Humphrey Edward nach Frankreich gebrachten Dampfmaschine mit hoher PreßkraftAus dem Bulletin de la

Société d'encouragement pour l'industrie

nationale. Dix-septième année.

.

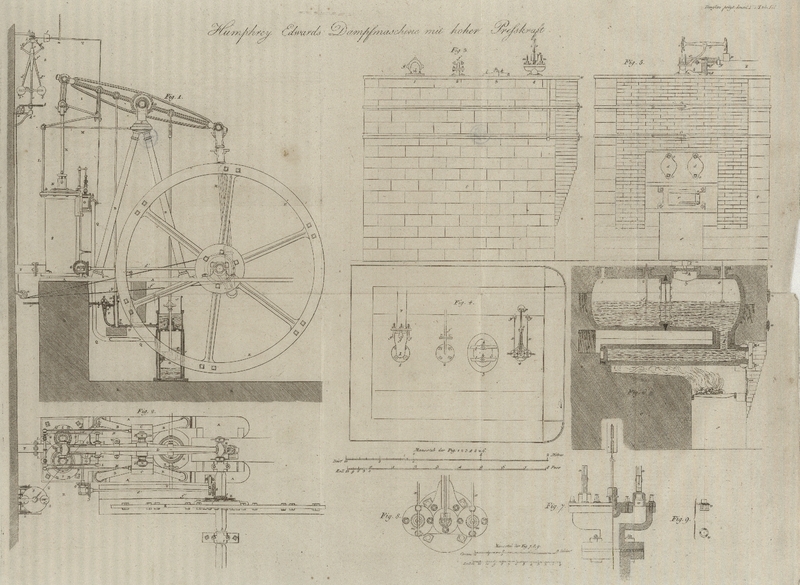

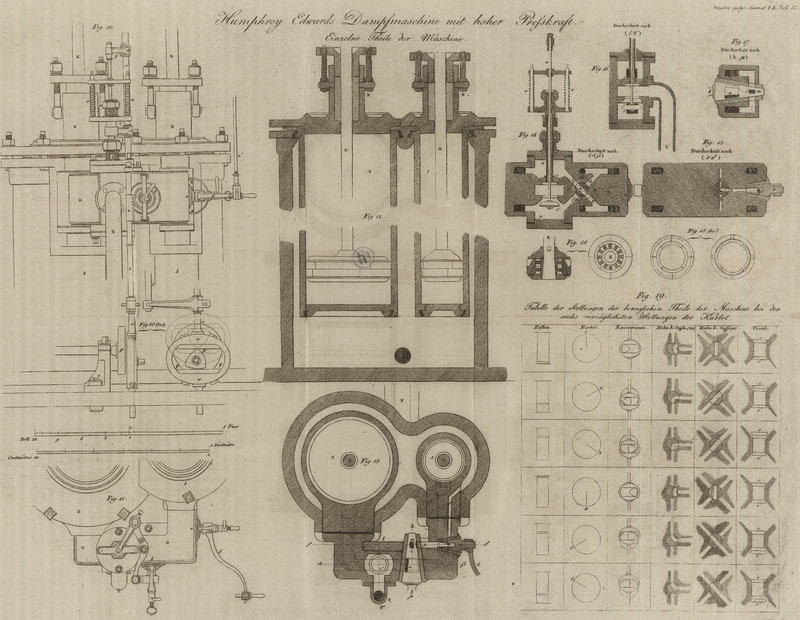

Mit Abbildungen. Tab. III und IV.

Humphrey Edward's Dampfmaschine.

Es giebt zwei Arten von Dampfmaschinen. In der ersten Art geht

die Kraft der Daͤmpfe nicht viel uͤber den Druck einer

Atmosphaͤre hinaus, und sie wirkt gegen die durch die Verdichtung der

Daͤmpfe gebildete Leere. In der andern Art kommt die Kraft der Daͤmpfe

dem Druck von zwei, drei und mehreren Atmosphaͤren gleich, und sie wirkt

gegen den Druck der Atmosphaͤre.

Die Dampfmaschine, fuͤr welche Herr Edward ein

Einfuͤhrungs-Patent bekommen hat, und dessen kurze Beschreibung von

Herrn Molard im Bulletin No. CLXI., 16ter Jahrgang, November 1817. Seite 267 bereits

abgedruckt ist, vereinigt beide Eigenschaften, und bildet daher eine dritte Art. Die

Daͤmpfe erreichen darin eine Kraft, die mehreren Atmosphaͤren gleich

kommt, und nachdem sie in einem ersten Cylinder mit dieser Spannung wirkten, werden

sie in einen zweiten gefuͤhrt, worin sie gegen den leeren Raum ihre

Wirksamkeit ausuͤben.

Diese Maschine besteht aus folgenden Theilen:

1. Aus einem Kessel von Gußeisen, stark genug, um der Spannkraft von sechs

Atmosphaͤren zu widerstehn.

2. Aus zwei Cylindern von verschiedenem Durchmesser, beide mit ihren Kolben versehn;

sie sind in einer Huͤlle eingeschlossen, die als eine Verlaͤngerung

des Kessels betrachtet werden kann, und die von diesem unmittelbar die

Daͤmpfe empfaͤngt, so daß die Cylinder davon umringt sind, und die

Kaͤlte von außen her keine Verdichtung in denselben hervorbringen kann. Der

Dampf geht aus dem Kessel in den ersten Cylinder, dessen Kolben er in die

Hoͤhe treibt, von hier geht er in den zweiten, wo er verdichtet wird, nachdem

er auch hier auf den Kolben wirkte.

3. Aus einem Condensator, der eine Luftpumpe in sich einschließt.

4. Aus einem Regulator, der die Daͤmpfe abwechselnd uͤber und unter die

Stempel fuͤhrt, und den Weg von dem einen Cylinder zum andern, und von diesem

zum Condensator oͤffnet.

5. Aus einer Pumpe, die aus einem Brunnen das zur Verdichtung noͤthige Wasser

schoͤpft. Diese Pumpe kann, in einigen besondern Faͤllen, wie man es

spaͤterhin zeigen wird, weg bleiben.

6. Aus einer kleinen Pumpe, die das in Dampf verwandelte Wasser ersezt.

7. Aus einem Systeme von Paralellogrammen, Balancier-Leitstangen, Schwungrad

und andern Einrichtungen, die noͤthig sind, die zweckmaͤßige Wirkung

der Daͤmpfe auf die Stempel zu befoͤrdern, und die Werke in Bewegung

zu sezen.

8. Endlich aus einem Centrifugal-Moderator, der die Geschwindigkeit der

Maschine leitet, indem er die Groͤße der Oeffnung veraͤndert, durch welche die

Daͤmpfe in den ersten Cylinder dringen.

Wir werden, der Reihe nach, alle diese Theile beschreiben, ihre Verrichtungen

anzeigen, und nachdem wir die Leser mit ihrer Wirkungsart werden bekannt gemacht

haben, werden wir etwas uͤber die Kosten und die Wirkung der Maschine

nachtragenHerr Hachette hat die Kraft der Daͤmpfe der Edwardschen Maschine in

einem besonderen Aufsaze berechnet, in welchem er die Wirkungen der

verschiedenen Dampfmaschinen vergleicht, und den man No. CLXVIII, des lezt verflossenen Juni, Seite 167 findet..

Der Kessel, aus Gußeisen, om

, o6 (1 Zoll 6

Linien) dick, besteht aus zwei durch starke Bolzen vereinigten Stuͤcken. Er

hat vier halsfoͤrmige, mit 1, 2, 3, 4 bezeichnete Oeffnungen. Tafel III. Fig. 3, 4 und 6.

Die erste Oeffnung fuͤhrt die Daͤmpfe zu den Cylindern, oder vielmehr

ins Innere des Mantels, der sie umgiebt; deswegen kann diese Huͤlle

fuͤr eine Verlaͤngerung des Kessels gelten; an der zweiten ist die

Roͤhre befestigt, die das noͤthige Wasser dem Kessel zufuͤhrt;

durch die dritte, die groß ist, steigt man in den Kessel, um den inneren Zustand

desselben zu untersuchen, und die noͤthigen Reparaturen vorzunehmen; die

vierte endlich traͤgt die Sicherheitsventil, und laͤßt den Stiel des

Schwimmers durch, der die Hoͤhe des Wassers im Kessel anzeigt.

Unter dem Cylinder, der den Koͤrper des Kessels bildet, sind zwei paralel

laufende Roͤhren, aa

Fig. 6. Jede

oͤffnet sich in eine senkrecht darauf stehende Roͤhre b, die in eine andre vom Kessel selbst nach unten zu

gekehrte halsfoͤrmige Oeffnung genau eingelassen und befestiget wird. Beide

Cylinder sind an ihrem einen Ende c mit einem gut

eingekitteten Stoͤpsel, und am andern mit zwei starken Platten dd verschlossen, welche die Schrauben ee an die Oeffnung stark andruͤcken. Diese

beiden Cylinder, die der Wirkung des Feuers unmittelbar ausgesezt sind, werden

schnell zerstoͤrt, wogegen die uͤbrigen Theile des Kessels nicht

merklich leiden. Es ist daher nur noͤthig jene zu ersezen.

An der halsfoͤrmigen Oeffnung h, Fig. 3 und 4 ist eine Huͤlse

befestiget, die in ihren etwas staͤrker ausgehoͤhlten oberen Theil das

unterste Ende der Roͤhre F aufnimmt, die den

Cylindern die Daͤmpfe zufuͤhrt. Um diese Roͤhre springt ein

Ansaz hervor, worin drei Loͤcher, durch welche die Schrauben g gehn, deren unteres Ende ringfoͤrmig gebildet,

auf die hervorspringende Zapfen um die Roͤhre h

gesteckt wird, so daß, wenn man die Schrauben-Muͤtter anzieht, man die

Roͤhre F in den ausgehoͤhlteren Theil der

Huͤlse h hinein zwingt; der Zwischenraum ist gut

verkittet, um die Daͤmpfe zuruͤckzuhalten.

Die kleine Roͤhre f, die das noͤthige

Wasser in den Kessel fuͤhrt, geht fast bis auf den Boden desselben, um die

Verdichtung der Daͤmpfe zu verhuͤten.

Was die Oeffnung anbetrifft, durch welche man in den Kessel steigt, so ist sie durch

eine starke Platte i von Gußeisen, die man in den Kessel

einlaͤßt, verschlossen. Man druͤckt sie an den inneren Rand der

Oeffnung durch die Schrauben kk an; diese

Schrauben gehn durch ein in der Mitte der eisernen Querbalken befindliches Loch, und

vermittelst ihrer Schrauben-Muͤtter wird die Platte i stark an den inneren Rand der halsfoͤrmigen

Oeffnung angedruͤckt.

Das auf der vierten Oeffnung angebrachte System ist Fig. 7. und 8. nach einem

groͤßeren Maaßstabe gezeichnet. Es besteht aus zwei Sicherheitsventilen mm, und einer Stopfbuͤchse, die den Theil

des Schiffchens n durchlaͤßt.

Die eine Haͤlfte der Fig. 7. zeigt den Schnitt eines Sicherheitsventils in der

Richtung der Axe; Fig. 9. zeigt den Grundriß und den

Durchschnitt des Ventils oder der Klappe. Man sieht, daß der Theil, der die Oeffnung

schließt, platt ist, und sich an das Ende der Roͤhre anschließt, in welche

dieses Ventil herein geht.

Derjenige Theil, der in der Roͤhre ist, und drei breite Oeffnungen hat, um die

Daͤmpfe durchzulassen, leitet die Bewegung des Ventils in der Roͤhre,

und vertritt die Stelle des kleinen Stieles, der vom Mittelpunkte der

gewoͤhnlichen Klappen dieser Art ausgeht.

Die Hebel xx, die man Fig. 8. sieht, drucken auf die Ventile

vermittelst des an ihrem Ende besezten Gewichtes y,

dessen Schwere so berechnet ist, daß sie durch den Druck der Daͤmpfe gehoben

werden, ehe sie eine Spannung erreichen, die den Kessel zersprengen wuͤrde.

Auch sieht man Fig. 5, wo die Ventile von der Seite her

gezeichnet sind, einen Balancier; an jedem Ende desselben befindet sich ein

Kreisabschnitt, oben am Kreisabschnitte z ist eine Kette

befestiget, die nach Art der Uhrketten verfertigt ist, und deren anderes Ende den

Stiel des Schiffchens oder des Schwimmers traͤgt, der sich in einer

Stopfbuͤchse gefuͤllt mit festem Werge bewegt, ohne Daͤmpfe

durchzulassen.

Das Schiffchen n ist ein Stein, om

405 lang, om

215 breit, und om

180 dick, der sich selbst uͤberlassen nicht schwimmen wuͤrde;

der aber, vermittelst eines am andern Ende des Balanciers angebrachten Gewichtes, so

im Gleichgewicht erhalten wird, daß er auf der Oberflaͤche des Wassers

bleibt, als waͤre er specifisch leichter, als das Wasser. Ohne Zweifel

waͤhlte man zu diesem Schwimmer einen schweren Koͤrper, weil die

groͤßere Schwere, die ihm ein groͤßeres Beharrungsvermoͤgen

mittheilt, ihn mehr vor den Bewegungen des siedenden Wassers schuͤzt.

Der Ofen, um den Kessel, ist aus Quadratsteinen aufgerichtet, und inwendig mit Ziegeln

bekleidet. Drei eiserne Ringe uu, in verschiedenen

Hoͤhen angebracht, vermehren die Festigkeit des Baues.

Der Rost und der Aschenbehaͤlter reichen ungefaͤhr bis zur Mitte der

Laͤnge der Roͤhren aa. Ueber diesen

Punkt hinaus erhebt sich das Gemaͤuer, so daß die Flamme den Roͤhren

aa immer naͤher kommt, bis an das Ende

desselben hin, wo sie den Boden des Kessels erreicht, und ihn alsdann umringt; der

Rauch wird durch den Rauchfang abgefuͤhrt. Damit der Ofen besser ziehe, muß

dieser Rauchfang wenigstens 20 bis 25 Metres (60 bis 75 Fuß) lang seyn.

Was bis jezt gesagt wurde, wird hinreichen, um von dem Kessel einen richtigen Begriff

zu geben. Er ist allerdings ein sehr wichtiger Theil einer Dampfmaschine, wir werden

spaͤterhin etwas uͤber die Menge der Brennmaterialien, die er

verzehrt, hinzufuͤgen.

Die ganze Maschine ruht auf einer großen Platte von Gußeisen, die man als einen

Sockel betrachten kann. Der Mantel des Cylinders 1 und 2, der an dem einen Ende

dieser Platte aufrecht steht, wird vermittelst eiserner Bolzen befestigt, die durch

die inneren Raͤnder dieser Cylinder und die eiserne Platte gehn.

Gegen die Mitte erheben sich vier schraͤg liegende Saͤulen BB, die das Gestell C

unterstuͤzen, auf welchem die Pfannen ruhen, in welchen sich die Axenenden

des großen Balanciers bewegen, der der Kurbel des Schwungrades die Bewegung der

Kolben mittheilt. Diese Mittheilung geschieht durch ein Paralellogramm I,

uͤber dessen Lage nichts besonders zu bemerken ist; dessen Einrichtung aber

sehr gut berechnet ist. Da man diese von der Zeichnung selbst leicht abnehmen kann,

so koͤnnen wir die naͤhere Beschreibung umgehn.

Um demjenigen Ende des Balanciers, das dem Ende des Paralellogramms entgegengesezt ist, ist die

Kurbelstange II angebracht, die mit der Kurbel des Schwungrades E in Verbindung gesezt ist. Die Axe dieses lezten ruhet

in zwei Pfannen, wovon die eine am Sockel A, und die

andre im Mauerwerk selbst befestigt ist; endlich befinden sich an dieser Axe die

gezahnten Raͤder, welche die Werke in Bewegung sezen. Der Fuß der

Saͤulen, die Pfannen des Schwungrades, und die des Balanciers werden mit

Schwalben-Schwaͤnzen in Ansaͤze eingelassen, die an den Sockel

oder an das Gestell C angegossen sind; und darin mit

Keilen befestigt.

Die Cylinder sind in einer Huͤlle oder Mantel von Gußeisen; der Dampf geht aus

dem Kessel durch die Roͤhre F in den

Zwischenraum, und umringt die Cylinder; von dort dringt er in eine Kammer G, worin sich ein System von Haͤhnen und Ventilen

befindet, die so eben beschrieben werden sollen. Diese Kammer, die man den Regulator

nennt, enthaͤlt den Mechanismus, durch welchen die Daͤmpfe

wechselsweise uͤber und unter die Kolben gelassen werden. Gewoͤhnlich

sind sich durch diesen Theil die Maschinen am wenigsten aͤhnlich, und der

Regulator ist hier von demjenigen der uͤbrigen Dampfmaschinen sehr

verschieden.

Dieser sehr wichtige Theil besteht aus 2 Haͤhnen ab

Fig.

10, 11, 13, 14, 15, 16 und 17, Tafel IV. und aus 2

Ventilen cc', deren mathematische Axe die

naͤmliche ist. Am ersten Hahn a, durch welchen

die Daͤmpfe in den Regulator gehn, ist ein Hebel d angebracht, dessen Ende an einer senkrechten Stange e' befestigt ist, die der Moderator nach zwei

verschiedenen Richtungen so in Bewegung sezt, daß der Hahn sich oͤffnet oder

schließt, je nachdem die Maschine an Geschwindigkeit ab oder zunimmt. Folglich

haͤngt die langsamere oder die schnellere Bewegung von der Groͤße der

Oeffnung ab, die den Wasserdampf durchlaͤßt.

Der Wirbel des Hahns a hat an der Seite eine Oeffnung,

die mit der Oeffnung f in dem Gehaͤuse

correspondirt, durch welchen die Daͤmpfe gehn, und eine andre Oeffnung in

seiner Mitte, die mit der ersten in Verbindung steht: so daß der Dampf durch die

Seitenoͤffnung hinein und durch die senkrechte hinausgeht.

Der bewegliche Theil des zweiten Hahns b hat sieben

Oeffnungen; die drei ersten ghh' fuͤhren

die Daͤmpfe uͤber und unter die Kolben des kleinen Cylinders; die vier

andern lassen die Daͤmpfe von dem kleinen Cylinder in den großen

uͤbergehn. Von den drei senkrecht stehenden Oeffnungen des Hahnes b empfaͤngt die eine g, die zwischen den beiden andern liegt, die Daͤmpfe, die durch den

ersten Hahn a durchgehn; diese Oeffnung correspondirt

mit den beiden andern, die eine oberhalb h, die andre

unterhalb h', vermittelst eines Loches m, das in den Koͤrper i des Hahnes wie ein Winkelhacken eingebohrt ist, so daß wenn dieser Hahn

um den vierten Theil des Kreises gedreht wird, eine Gemeinschaft statt findet,

zwischen der Dampfroͤhre g und den beiden

Oeffnungen hh'.

Wenn man blos diesen Theil des Regulators betrachtet, so sieht man, daß die

Daͤmpfe abwechselnd auf den Kolben des Cylinder i, durch die obere Oeffnung h, bald unter diesen

Kolben durch die untere Oeffnung h' geleitet werden, und

daß diese beiden Umstaͤnde von den zwei verschiedenen Stellungen des Hahns

abhaͤngen, wenn er den vierten Theil seiner Revolution beschreibt.

Die vier Oeffnungen kk'll', welche die Daͤmpfe aus dem kleinen Cylinder in den großen

durchlassen, sind mit der viereckigten Oeffnung n, die

quer durch den Hahn geht, in Verbindung, und sind an den Enden zweier senkrecht auf

einander stehenden Durchmesser eingebohrt. Die beiden rechts liegenden Oeffnungen

kk fuͤhren uͤber und unter die

Kolben des Cylinders 1,

die beiden andern ll' fuͤhren uͤber

und unter die Kolben des Cylinders 2; der Hahn in seinen beiden Stellungen verbindet

nach und nach die Oeffnung k mit der Oeffnung l', und k' mit l.

In der Stellung des Hahns Fig. 15, ist die

winkelhackenfoͤrmige Oeffnung m, die den Dampf in

den Cylinder 1 durchlaͤßt, der Oeffnung h

gegenuͤber, die uͤber den Kolben liegt, waͤhrend das

viereckigte Loch n eine Verbindung zwischen k' und l bewirkt, das heißt,

von dem Raum unter dem Kolben des Cylinders 1 zu dem Raume uͤber dem Kolben

des Cylinders 2.

Waͤhrend dieser Stellung des Hahns sind die Ventile in der durch dieselbe

Figur bezeichneten Lage; das unterste ist geschlossen, und das oberste ist offen, um

die Verbindung zwischen dem unteren Theile des großen Cylinders 2 und dem

Condensator herzustellen.

Was eben gesagt worden ist, reicht hin, um das Spiel der Haͤhne begreiflich zu

machen; was die Ventile anbetrifft, so sieht man sogleich, daß sie sich zugleich mit

dem Hahne b bewegen, und mit ihm ihre Lage

veraͤndern.

Diese verschiedenen Theile werden durch einen Mechanismus in Bewegung gesezt, den die

Axe des Schwungrades regiert. Er besteht aus vier conischen Raͤdern, alle

gleich groß, 1, 2, 3, 4. Fig. 1 und 2. Tafel III. Das erste

ist auf dem großen Wellbaum befestigt; die beiden andern 2 und 3, welche die

Bewegung blos mittheilen, sind an den beiden Enden einer kleinen Axe d'; das vierte endlich 4 ist an der Axe des

Hin-und-Her (le va et vient), der den Hahn

und die Ventile regiert.

Die abwechselnde Bewegung des Hahnes und der Ventile wird durch ein krummlinigtes,

gleichschenklichtes Dreyeck bewirkt. Die Seiten sind Kreisbogen, deren Mittelpunkt

sich im Durchschnittspunkte der beiden andern befindet. Einer dieser Winkel ist im

Mittelpunkte einer Scheibe p

Fig. 10. bis

Tafel IV, auf welcher dieses Dreieck vermittelst einer Schraube befestigt ist, so

daß die aͤußere Seite den sechsten Theil des Umfanges betraͤgt, der

von diesem Centro aus mit dem Constructions-Radius des Dreiecks beschrieben

wird; diese Vorkehrung bewegt sich in dem Einschnitt q,

der in der Richtung des horizontalen Durchmesser einer Platte r gefuͤhrt ist, die an den Stangen st, durch welche der Hahn b und die Ventile in

Bewegung gesezt werden, befestigt wird.

Ist diese Construction recht deutlich geworden, so sieht man leicht ein, daß diese

excentrisch wirkende Vorkehrung, die wir hier das Excentricum (l'excentrique) nennen wollen, in

einer ganzen Revolution sechs von einander verschiedene Stellungen annehmen kann,

und daß diese Stellungen, die von denen des Schwungrades abhaͤngen, statt

finden, wenn der Kolben gewisse Punkte des Raumes erreicht, den er

durchlaͤuft. Da dieser Theil der Beschreibung aͤußerst wichtig ist, so

haben wir Fig.

19. diese sechs Stellungen bezeichnet, indem wir auf einer einzigen Linie

die Stellung der Kolben, der Kurbel, des Schwungrades, des Excentricums, der

Haͤhne und der Ventile in denselben Augenblicken angeben. Wir denken, daß

dieses Mittel das schicklichste ist, um das gleichzeitige Spiel der verschiedenen

beweglichen Theile der Maschine begreiflich zu machen.

Denken wir uns zuerst die Kolben an der untersten Stelle ihres Laufes, und daß

folglich die Kurbel des Schwungrades die hoͤhere Stellung 1, erste Linie der

Figuren, eingenommen habe, alsdann wird das Excentricum in der mit 1 bezeichneten

Stellung seyn; es werden naͤmlich die beweglichen Theile des Hin-und-her in der Mitte ihres Laufes seyn.

In der naͤmlichen Zeit wird der Hahn oder vielmehr der Theil m des großen Hahns, der den Dampf in den kleinen Cylinder

fuͤhrt, und der in der vierten Columne gezeichnet ist, die Haͤlfte

seiner ganzen Revolution erreicht haben, und die Communication des Dampfs mit dem

kleinen Cylinder wird gaͤnzlich unterbrochen seyn; dasselbe wird zwischen dem

großen und dem kleinen Cylinder statt finden, zwischen diesem und dem Condensator,

da die beiden Ventile in dieser Stellung geschlossen sind.

Diese Lage der Haͤhne und der Ventile findet genau in der Stellung 1 der

Kurbel statt; aber im folgenden Augenblicke, naͤmlich wenn diese Kurbel schon

einen sehr kleinen Kreisbogen beschrieben hat, veraͤndert sich alles; die

Haͤhne oͤffnen die noͤthigen Communicationen, und das

hoͤhere Ventil wird gehoben; diese Bewegung erfolgt beim sechsten Theile der

Revolution der Stellung 1 zur Stellung 2. In diesem Augenblicke sind die

Communicationen vollkommen offen, das Excentricum hat die beweglichen Theile des

Regulators so weit als moͤglich gefuͤhrt, und die eine Seite des

krummlinigten Dreiecks steht nun senkrecht; indem dasselbe sich fort bewegt, bleibt

diejenige Seite, dessen Mittelpunkt die Rotations-Axe ist, unwirksam; den

Bogen, den sie beschreibt, ist ein Sechstel der Peripherie, und diese Zeit hindurch

bleiben alle Theile in ihrer Lage.

In der mit 3 bezeichneten Stellung faͤngt das Hin-und-her

anfangs mit einer sehr langsamen Bewegung an; sie nimmt aber an Geschwindigkeit zu

bis zur Stellung 4, wo alle Communicationen, die bis dahin noch geoͤffnet

waren, sich vollends schließen, um sich unmittelbar nachher in entgegengesezter

Richtung von neuem zu oͤffnen; sie fahren fort sich zu oͤffnen bis in

der Stellung 5, wo die Oeffnung ihr Maximum erreicht hat; alsdann wird eine der

Seiten des krummlinigten Dreiecks wiederum perpendicular, und indem die andre Seite

sich von dem Mittelpunkte der Rotation fort bewegt, bleibt alles an den

Haͤhnen und an den Ventilen in seiner Lage bis zur Stellung 6, wo die beweglichen Theile sich wieder

erheben, um von neuem die Stellung 1 einzunehmen.

Dieses ist die sinnreiche Wirkung des Hin-und-Her auf die Bewegung der Staͤrke des

Regulators. Wenn man die verschiedenen Perioden der ganzen Revolution des

Schwungrades und folglich den Hin- und Hergang der Kolben genau betrachtet,

so wird man sehn, daß die Daͤmpfe hineinzudringen anfangen, in dem

Augenblick, in welchem ihre Bewegung entgegengesezt wird, und daß die Oeffnung sich

vergroͤßert, wie die Kolben an Geschwindigkeit zunehmen; dasselbe findet am

Ende ihrer Bahn statt, wo die Schließung des Hahns, wie ihre Bewegung, langsamer vor

sich geht.

Der Condensator, dessen Durchschnitt man bei o

Fig. 1. Taf.

III. sieht, besteht aus einem Cylinder von Gußeisen, in welchem der Koͤrper

der Luftpumpe steht. An dem Kolben dieser Pumpe ist eine Klappe, die dem Wasser den

Durchgang, aber nicht den Ruͤckgang gestattet. Eine andre Klappe, die den

oberen Theil des Koͤrpers der Pumpe schließt, laͤßt das aufgepumpte

Wasser durch, das die Verdichtung bewirkte. Der Bau und die Zusammenfuͤgung

dieser verschiedenen Stuͤcke sind in der Zeichnung so deutlich, daß eine

naͤhere Beschreibung uͤberfluͤssig wird. Man wird das Detail in

der Beschreibung der Figuren finden.

Da die kleine Pumpe, die das Wasser in den Kessel treibt, um das verdampfte Wasser zu

ersezen, manche Eigenheiten in ihrem Baue zeigt, so wollen wir sie hier

vollstaͤndig beschreiben.

Der Koͤrper der Pumpe v

Fig. 1., der

nicht inwendig ausgebohrt zu werden braucht, ist am Fuße geschlossen, und

traͤgt an seinem oberen Ende eine Stopfbuͤchse, durch welche eine

Stange y geht, die als Kolben dient.

Das System von Ventilen (Soupapes à lenternes),

die man im

Durchschnitt bei 2 wahrnimmt, ist da angebracht, wo die Verzweigung der

Roͤhren a'b' statt findet. Er besteht aus zwei

Klappen, die eine c laͤßt das Wasser in die Pumpe

hinein, indem der Stempel in die Hoͤhe geht, und verhindert die

Ruͤckkehr desselben durch die Roͤhre a',

die andre d', die oberhalb dieser Roͤhre an

derselben senkrechten Axe angebracht ist, laͤßt das Wasser in den Kessel

durch die Roͤhre b' durch, indem der Stempel

wieder herunter geht. Diese Pumpe nimmt ihr Wasser aus dem unter dem Condensator

stehenden Gefaͤße, worin sich dasjenige sammelt, das zur Verdichtung der

Daͤmpfe diente. Ein an der Wasserleitungsroͤhre irgendwo angebrachter

Hahn dient, um der Pumpe den Eingang des Wassers zu verschließen.

Wir haben Taf. III. die Pumpe nicht gezeichnet, die das zur Verdichtung der

Daͤmpfe noͤthige Wasser hergeben soll, obgleich sie ein Theil der

Maschine ist; man kann sie nach Belieben versezen, und ihr die Stellung geben, die

man fuͤr gut findet. Eine Stange, die paralel mit der Stange der Pumpe

laͤuft, die dem Kessel das Wasser zufuͤhrt, bringt sie in Bewegung;

sie ist aber auf der andern Seite des Balanciers, obschon an derselben Axe. Diese

Leitstange, wovon nur ein Theil gezeichnet ist, sieht man bei W.

An der Maschine, die wir hier beschreiben, war diese Pumpe nicht angebracht; die

Roͤhre V Fig.

2, die in den Brunnen reichte, war unmittelbar mit dem Condensator in

Verbindung gesezt, und das Wasser wurde durch die Saugkraft der Luftpumpe gehoben.

Diese Einrichtung ist gut, wenn der Spiegel des kalten Wassers hoͤchstens 20

bis 25 Fuß unter dem Condensator liegt; denn der durch die Verdichtung

hervorgebrachte und durch die Luftpumpe unterhaltene leere Raum gestattet schwerlich

ein hoͤheres Steigen des Wassers. Indessen muß dieser leere Raum in der Edwardschen

Maschine

vollstaͤndiger seyn, als in der andern, weil der Raum im Condensator hier nur

geringe ist.

Was den Moderator anbetrifft, so ist er außerhalb der Maschine, da wo das Local es am

Besten erlaubt. Eine Schnur, die uͤber die conische Rolle Fig. 1 und 2. und diesen Moderator

geht, sezt ihn in Bewegung.

Dieser fast allen Dampfmaschinen gemeiner Theil bekommt von der

Centrifugal-Kraft seine Wirksamkeit. Er besteht aus einem Paralellogramm,

dessen zwei Seiten, die kreuzweise uͤber einander liegen, sich um den

Mittelpunkt f bewegen, und an ihrem Ende zwei Kugeln von

Gußeisen ee'' tragen.

Durch die ganze Vorkehrung geht die senkrecht stehende Axe c, an welche eine Rolle uͤber die Schnur f' gespannt ist.

Die Theile g sind an der senkrechten Axe c so angebracht, daß, wenn die Kugeln sich entfernen,

das Paralellogramm sich zusammen zieht. Der Ring h, der

die Charniere des oberen Paralellogramms traͤgt, senkt sich, und vermittelst

des Hebels T, an welchem die Stange e' des Hahns a befestigt

ist, wird die Bewegung dieses Paralellogramms dem Hahne mitgetheilt, der sich

oͤffnet oder schließt, je nachdem die Geschwindigkeit ab oder zunimmt.

Die Wirkung dieses Moderators ist leicht einzusehn. Die Schnur f', die uͤber die Rolle am großen Wellbaum und uͤber die

Rolle an der senkrechten Axe c gespannt wird, sezt ihn

in Bewegung. Der Durchmesser beider Rollen ist wie 14 zu 12, und die groͤßere

ist an der Axe des Schwungrades; dreht sich dieses uͤber 35 mal in einer

Minute, so gehn die Kugeln aus einander, vermoͤge der

Centrifugal-Kraft, dann verkuͤrzt sich das Paralellogramm; der Hebel

T, dessen Gabel in dem oberen Ring des Moderators

eingreift, wird dadurch in Bewegung gebracht, und mit ihm die Stange e', die mit dem Ende desselben in Verbindung steht,

wodurch der Winkelhebel

d in die Hoͤhe gezogen, und der Hahn a, der die Daͤmpfe zur Pumpe durchlaͤßt,

geschlossen wird.

Die so eben beschriebene Maschine bringt Wollkrazen in Bewegung, welche die Kraft von

fuͤnf Pferden erforderten. Die elastische Kraft der Daͤmpfe, die eine

solche Wirkung hervorbringt, ist nur der von om

, 731 bis om

, 813 (27 bis 30 Zoll) Quecksilber, naͤmlich dem Drucke einer

Atmosphaͤre gleich. Wir haben nicht genau die Menge der verbrauchten Kohlen

erfahren koͤnnen; man hat uns aber gesagt, daß man woͤchentlich 750

Kilogrammen verbrauchte, bei zwoͤlf Stunden Arbeit, taͤglich, folglich

taͤglich 125 KilogrammenDiese Schaͤzung scheint nicht genau, denn Herr Edward sagt, daß eine

Maschine, die gleich fuͤnf und vierzig Pferde wirkt, nur

taͤglich 76 Kilogrammen Steinkohlen verzehrt; und wenn man den

Notizen, die Herr Richard mittheilte, Glauben beimißt, so verbraucht die in

seiner Werkstelle sehr wirksame Maschine nur 6 Kilogrammen Kohlen

stuͤndlich, oder innerhalb 12 Stunden 72 Kilogrammen, wodurch die

Ausgabe von 10 Franken zu 6 Franken fuͤr dieselbe Zeit vermindert,

und folglich der Vortheil jaͤhrlich um 1200 Franken vermehrt wird,

wenn man die Kosten der Pferde erwaͤgt. Der Redakteur des Bulletin.. Da nun in Paris 750 Kilogrammen guter Kohlen 60 Franken kosten, so

wuͤrde der Kohlenverbrauch taͤglich auf 10 Franken zu stehn kommen,

naͤmlich 2 Franken fuͤr die Kraft eines Pferdes; da aber ein Werk, das

5 Pferde noͤthig hat, um in Bewegung erhalten zu werden, wenigstens 10 Pferde

erfordert, so wuͤrde die Kraft eines Pferdes auf 1 Franken vermindert werden,

wogegen die Erhaltung desselben taͤglich 3 Franken betraͤgt, alles

gerechnet. Man kann daher auf folgende Art die Auslagen, welche Pferde und die

Dampfmaschine verursachen, berechnen und vergleichen.

Pferde.

Capital:

10 Pferde zu 500 Franken

5000 Fr.

Bau der Werke

2000 –

––––––––

7000 –

Jaͤhrliche Ausgaben:

Zinsen des Capitals zu 5 pC. von 100

350 Fr.

Lohn der beiden Knechte zu 600 Fr.

1200 –

Nahrung der Pferde, zu 2 Fr. 50 Cent. taͤglich

9125 –

Krankheit und Sterblichkeit der Pferde

500 –

Reparaturen und Unterhaltungskosten der Werke

200 –

––––––––

Summa

11,375 –

Dampfmaschine.

Capital

30,000 Fr.

Jaͤhrliche Auslagen:

Zinsen des Anlage-Capitals, 5 pC.

1500 –

Erhaltungskosten fuͤr die Maschine und fuͤr den Ofen

1500 –

Lohn fuͤr den Arbeiter

1500 –

Brennmaterial, 125 Kilog. taͤglich, zu 60 Franken, die 750. Kilog. macht, fuͤr 300 Arbeitstage

3000 –

––––––––

Summa

7500 –

Jaͤhrliche Auslagen fuͤr die Errichtung mit Pferden

11,375 Fr.

Jaͤhrliche Auslagen fuͤr die Dampfmaschine

7500 –

––––––––

Unterschied

3875 Fr.

Man muß ferner erwaͤgen, daß wenn die Arbeit unterbrochen werden sollte, die

Maschine die ganze Zeit hindurch nichts kostet. Man kann diesen Vortheil nicht

leicht berechnen, weil er von Umstaͤnden abhaͤngt, die selten

eintreffen; indessen auf

das ganze Jahr geht doch gewiß der zwanzigste Theil der Arbeitszeit durch

Unterbrechungen verloren.

Ein andrer Vortheil der Maschine liegt darin, daß sie nie stille steht. Dagegen wird

die Bewegung eines mit Pferden regierten Werkes alle Stunden einige Minuten hindurch

unterbrochen. Dieser Zeitverlust betraͤgt mehr als ein Zwanzigtheil. Endlich,

wenn die Arbeit eilet, kann die Maschine Tag fuͤr Tag in Bewegung bleiben,

ohne andre Kosten, als die des Brennmaterials; wogegen bei der andern Einrichtung

die Zahl der Pferde verdoppelt werden muß, wozu nicht nur ein neues Capital, sondern

auch neue taͤgliche Auslagen noͤthig sind.

Aus diesen Betrachtungen folgt, daß die Dampfmaschine die Haͤlfte der Kosten

erspart.

Sie leistet uͤber dieses besondere Dienste, wenn man Spinn- und

Krazmaschinen damit regiert. Die Bewegung ist viel gleichfoͤrmiger; nichts

schadet dem feinen Gespinnste mehr, als die ungleiche Bewegung, und die

Stoͤße, welche die Pferde dem Werke mittheilen, so oft der Fuͤhrer sie

zum staͤrkeren Schritte antreibt.

Endlich erlauben diese Maschinen, daß man die Kraft betraͤchtlich

vergroͤßere oder vermindere, wodurch man nach Umstaͤnden mehr oder

weniger Werke in Bewegung sezen kann.

Obgleich die Beschreibung, die wir gegeben haben, vollstaͤndig genug

fuͤr diejenigen ist, welche diese Maschinen kennen, so wollen wir doch noch

durch eine umstaͤndlichere Erklaͤrung der Figuren jeder Schwierigkeit

begegnen. Besonders wird es gut seyn, die Verbindung der Theile unter sich

naͤher nachzuweisen; wir haͤtten uns dabei fruͤher nicht

aufhalten koͤnnen, ohne der Deutlichkeit der Beschreibung zu schaden.

Erklaͤrung der Fig. Tafel III. und IV.

Dieselben Buchstaben und Ziffern bezeichnen in den correspondirenden Figuren

dieselben Gegenstaͤnde.

Taf. III. Fig.

1. Die Maschine, von der Seite des Schwungrades betrachtet. – Alles

Gemaͤuer bis an die beiden Pumpen ist weggelassen. Der Durchschnitt beider

Pumpen geht durch ihre Axe, um ihren inneren Bau aufzudecken.

Fig. 2.

Grundzeichnung.

A. Platte von Gußeisen, vertritt die Stelle des Sockels.

Auf ihr ruhen alle Stuͤcke, aus welchen die Maschine zusammengesezt ist.

B. B. Hohle Saͤulen

von Gußeisen; am Fuße mit einem Schwalbenschwanze, die in Ansaͤze eingelassen

werden, die an die eiserne Platte oder an den Sockel A

angegossen sind.

C. Gestell, worauf die Traͤger der Pfannen

befestigt sind, worin sich die Axe des Balanciers bewegt.

D. Der Balancier, aus einem Stuͤck Gußeisen; die

aͤußersten Endpunkte sind cylindrisch abgedreht, und sind in Kugeln ebenfalls

von Gußeisen eingelassen, mit eingegossenen Zapfen. Vermittelst der Axe, die

uͤber den Cylindern liegt, wird der Balancier in Bewegung gesezt; die andre

geht durch die Scheere der Leitstange, welche dem Schwungrade die Bewegung

mittheilt.

E. Das Schwungrad. Es ist ganz aus Gußeisen, und besteht

aus sechs Segmenten, mit starken eisernen Bolzen in einander verbunden, die zugleich

durch die Endpunkte der Speichen gehn, und sie an dem Umkreise befestigen. Diese

Speichen sind mit einer runden Platte verbunden, die das Centrum des Schwungrades

bildet, und von der großen Axe, die durch ihren Mittelpunkt geht, getragen wird.

F. Roͤhre, welche Dampf in den inneren Raum der

Huͤlle fuͤhrt, welche die Cylinder umschließt.

G. Der Regulator.

H. Die Kurbelstange, welche die Bewegung des Balanciers

dem Schwungrade mittheilt.

I. Das Paralellogramm, und alle von demselben

abhaͤngende Stuͤcke.

K. Die Kolbenstangen.

L. Saͤulen, die dem Paralellogramm zum

Stuͤzpunkte dienen.

M. Stangen, die das oberste Ende der Saͤulen L mit dem Stuhl der Traͤger des Balanciers

verbinden.

N. Stopfbuͤchsen, durch welche die Kolbenstangen

auf- und abwaͤrts gehn.

O. Luftpumpe des Condensators.

P. Pumpe, die dem Kessel Wasser zufuͤhrt.

Q. Roͤhre, welche die Daͤmpfe von den

Cylindern zum Condensator leitet.

R. Mauerwerk aus Quadersteinen oder Ziegeln, auf welchem

die Maschine ruht.

S. Der Moderator, mit Centrifugalkraft.

T. Hebel, der den Moderator mit dem Hahn, der die

Daͤmpfe einlaͤßt, in Verbindung sezt. Die Richtung dieses Hebels ist

Fig. 2.

mit einer punktirten Linie bezeichnet, um dem Risse die Deutlichkeit nicht zu

nehmen.

U. Hahn, durch welchen die Verbindung des

Condensations-Wassers mit der Pumpe, die dem Kessel Wasser zufuͤhrt,

unterbrochen werden kann.

V. Roͤhre, die in den Brunnen geht, der das

Wasser zur Verdichtung der Daͤmpfe liefert. Sie ist unmittelbar mit dem

Condensator verbunden, weil in der Pumpe, von welcher diese Zeichnung abgenommen

worden ist, der senkrechte Abstand des Niveau des Brunnenwassers vom Condensator

geringer ist, als die Saugkraft des in eben diesem Condensator gebildeten leeren

Raumes.

W. Ein Theil der Pumpenstange, die das Wasser zur Condensation erhebt. Sie

ist mit derjenigen paralel, die zur Pumpe, die in dem Kessel das verdampfte Wasser

ersezt, gehoͤrt, aber sie liegt auf der andern Seite des Balanciers.

X. Hahn, der die Menge des Wassers vermehrt oder

vermindert, die dem Condensator zugefuͤhrt wird. Hierdurch laͤßt sich

die Verdichtung beschleunigen oder verlangsamen.

Y. Hahn, zur Abfuͤhrung des Wassers, das zur

Verdichtung diente.

Z. Rolle an der Axe des Schwungrades. Die Schnur f', die uͤber diese Rolle geht, windet sich um

die des Moderators, um diesem die Bewegung der großen Axe mitzutheilen.

1 2. Die cylindrischen Pumpen-Stiefel zu den Kolben, welche die bewegende

Kraft an der Maschine sind.

a a. Leitungsrollen; sie fuͤhren die Schnur von

der Rolle Z zu der des Moderators.

Detail am Moderator.

b. Rolle am Moderator.

c. Senkrechte Stange, die dem Moderator zur Axe dient

(pivot).

d d''. Winkelhebel, deren obere Arme zwei Seiten eines

Paralellogramms bilden.

e, e''. Bewegliche Kugeln aus Gußeisen, welche die

Schwungkraft von einander entfernt.

f. Gemeinschaftliches Centrum fuͤr beide

Hebel.

g. Die beiden andern Seitenstuͤcke des

Paralellogramms. Sie tragen Charniere an ihren aͤußersten Enden; mit einem

Ende sind sie mit dem Hebel dd'' verbunden, der

andre i ist an einer beweglichen Huͤlse h befestigt.

h. Bewegliche Huͤlse an der Stange c, die durch diese Huͤlse geht. Sie heißt der

Laͤufer (coulant).

i. Charnier, durch welches die Stuͤcke g mit der Huͤlse h

verbunden sind.

k k''. Die obersten und untersten Stuͤzen des

Moderators.

l. Gewicht an der Hebelstange T. Es erleichtert die Bewegung dieses Hebels.

m. Doppelte Gabel. Ihr Zweck ist, die Kugeln des

Moderators so entfernt von einander zu halten, daß der Halbmesser des Kreises, den

sie beschreiben, groß genug sey, um daß eine Geschwindigkeit von mehr als dreißig

Umdrehungen in einer Minute ihnen eine Centrifugalkraft mittheile, die hinreichend

sey, die gußeiserne Kugeln ee'' auseinander zu

treiben.

n. Centrum der Bewegung des Hebels T.

Luftpumpe.

o. Aeußere Huͤlle, die den Condensator

bildet.

p. Koͤrper dieser Pumpe. Er ist nach unten zu

ganz offen, und traͤgt an seinem obersten Ende ein Gefaͤß, worin das

Wasser, das zur Dampfverdichtung diente, aufgefangen wird, nachdem es ausgepumpt

worden ist.

q. Der Kolben. Er ist mit Stuͤcken

spiralfoͤrmig umwunden; vier Loͤcher sind um sein Centrum durch und

durch gebohrt. Er traͤgt ein concentrisches Ventil; das Ventil selbst ist mit

einer kleinen Roͤhre versehn, durch welche der Stift, der die Bewegung

desselben leitet, durchgeht.

r. Ventil, gleich dem vorigen. Es schließt den Stiefel

der Pumpe.

s. Kupfernes Gefaͤß; es ist in jenes eingelassen,

das auf dem obersten Theil des Pumpen-Stiefels ruht, und dient, das aus der

Pumpe heraussprizende Wasser zu empfangen

t. Stopfbuͤchsen, durch welche die Pumpenstangen

gehn.

u. Roͤhre, die der Pumpe, die dem Kessel Wasser

liefert, Wasser zufuͤhrt.

v. Stiefel dieser lezten Pumpe.

x. Stopfbuͤchse, durch welche die Stange dieser

Pumpe sich bewegt.

y. Stange, die als Stempel dient.

z. System zweier Lauternen-Ventile, wovon eins

uͤber das andre steht.

a'. Unteres Ventil, welches das Wasser in die Pumpe

fuͤhrt, und die Ruͤckkehr desselben hemmt.

b'. Andres Ventil; es laͤßt das Wasser vom

inneren Raume der Pumpe zum Kessel hin.

c'. Horizontal liegende Roͤhre; sie fuͤhrt

in den Kessel das Wasser, das der Druck des Kolben dahin treibt.

d'. Axe der conischen Raͤder des Regulators.

e'. Leitstange, sie verbindet mit dem Moderator den

Hahn, der dem Dampf den Eingang gestattet.

f'. Schnur, die dem Moderator die Bewegung des

Schwungrades mittheilt.

1, 2, 3, 4. Conische Raͤder, welche die Bewegung der Axe des Schwungrades dem

Excentricum des Regulators mittheilen.

(Die Theile dieser beiden Figuren, die nicht erklaͤrt sind, findet man auf der

folgenden Tafel nach einem groͤßeren Maaßstabe gezeichnet, und in der

Erklaͤrung dieser Tafel beschrieben.)

Fig. 3.

Seitenansicht des Ofens und des Kessels.

Fig. 4.

Allgemeiner Grundriß des Ofens und der vier Oeffnungen des Kessels.

Fig. 5. Der

Ofen von vorne gesehn.

Fig. 6.

Allgemeiner Durchschnitt.

1. Erste halsfoͤrmige Oeffnung, auf welcher die Roͤhre, durch welche

der Dampf in die Cylinder geht, befestigt wird.

2. Zweite halsfoͤrmige Oeffnung. Hier ist die Roͤhre, durch welche das

Wasser, zur Ersezung des verdampften, in den Kessel gefuͤhrt wird, angebracht. Diese

Roͤhre reicht fast bis auf den Boden des Kessels, damit das Wasser, dessen

Temperatur hoͤchstens 30 bis 35 Grad hat, den im Kessel enthaltenen Dampf

nicht condensire.

3. Oeffnung, durch welche ein Arbeiter in den Kessel steigen kann, wenn es

noͤthig ist, ihn zu untersuchen oder zu reinigen.

4. Halsfoͤrmige Oeffnung. Hier befinden sich die Sicherheits-Ventile

und die Stange des Schwimmers, der die Hoͤhe des Wassers im Kessel

anzeigt.

a. Siedroͤhren (Bouilleurs). Zwei mit dem Kessel in Verbindung gesezte Roͤhren, in

welchen sich die Daͤmpfe bilden.

b. Halsfoͤrmige Oeffnungen der

Siedroͤhren, welche in dem halsfoͤrmigen Anguß des Kessels eingepaßt

werden.

c. Boden der Siedroͤhren. Sie haben die Gestalt

eines abgestumpften Kegels. Sie sind mit einem sehr festen Kitt eingekittet. Die

innere Wand des Rohrs an diesem Ende hat, so weit der Boden reicht, die Form eines

Schwalbenschwanzes. Der KittEinen solchen Eisenkitt erhaͤlt man durch folgenden Zusammensaz: Man

nimmt 16 Theile unverrosteter Eisen-Feilspaͤne, 3 Theile

gestoßenen Salmiak und 2 Theile Schwefelblumen, mischt dieses gut, und hebt

es in einer verstopften Flasche an einem trocknen Orte bis zum Gebrauche

auf. Wenn man den Kitt noͤthig hat, so nimmt man einen Theil dieser

Mischung, und sezt 12 Theile reiner Eisenfeilspaͤne hinzu; wenn

dieses gehoͤrig gemischt ist, feuchtet man es mit etwas Wasser an,

dem man vorher fuͤnf oder sechs Tropfen Vitrioloͤl

zugetroͤpfelt hat. Wenn die zu verschmierenden Fugen so groß sind,

daß sie viel Kitt erfordern, so kann man zur Ersparung desselben etwas

gereinigten Flußsand hinzusezen, jedoch nicht mehr, als ein Viertheil der

ganzen Masse. Dingler.wird in dem leeren Raum zwischen dem Boden und den inneren Waͤnden des

Rohres angebracht; er

wird sehr schnell hart. So bald er hart geworden, ist er dergestalt bindend, daß man

viele Muͤhe haben wuͤrde, ihn vom Metall zu trennen. Diese Art, die

Stuͤcke zusammenzufuͤgen, und in einander zu befestigen, ist an vielen

Theilen dieser Maschine angewendet. Der Verfasser nennt sie assemblage à queue d'aronde lutée.

d. Sehr starke Platten, welche das andre Ende der

Siedroͤhren schließen.

e. Schrauben, deren Zweck ist, diese Platten an die

Oeffnung stark anzudruͤcken. Am Ende derselben ist eine Oere, welche auf die

an die Siedroͤhren angegossenen Zapfen gesteckt sind.

f. Roͤhre, die das Wasser zum Kessel

fuͤhrt. Sie ist die Verlaͤngerung der Roͤhre, die wir mit dem

Buchstaben c'

Fig. 1 und

2.

bezeichnet haben.

F. Verlaͤngerung derselben Roͤhre, die

Fig. 1 und

2. durch

denselben Buchstaben bezeichnet ist.

g. Schraube, welche die Roͤhren h und F verbindet.

h. Roͤhre, die etwas ausgehoͤhlt und in

welche das Ende der Roͤhre F eingelassen ist.

i. Platte von Gußeisen, welche die Oeffnung des Kessels

verschließt.

k. Schrauben, durch welche die Platte i an den inneren Rand 3 des großen Kessels

angedruͤckt wird.

l. Stangen, welche den Muͤttern der vorigen

Schrauben zur Unterstuͤzung dienen.

m m. Sicherheitsventile.

n. Der Schwimmer.

o. Balancier, an dessen einem Ende die Stange des

Schwimmers befestiget ist, und der an dem andern Ende ein Gewicht p traͤgt, das ihn im Gleichgewicht

haͤlt.

q. Leitungsroͤhren, in welchen der Rauch um den

Kessel herum circulirt.

r. Der Herd.

s. Der Aschenbehaͤlter.

t. Das Mauerwerk des Ofens.

u u. Eiserne Raͤnde, dem Ofen mehr Festigkeit zu

geben.

Fig. 7. Die

halsfoͤrmige Oeffnung der Sicherheitsventile nach einem groͤßeren

Maaßstabe. Ein Theil der Figur zeigt das Aeußere, die andre den Durchschnitt in der

Richtung der Axe des Systems.

Fig. 8.

Allgemeiner Grundriß derselben halsfoͤrmigen Oeffnung.

Fig. 9.

Zeichnung der Hoͤhe nach, und horizontaler Durchschnitt einer Klappe.

v. Die Klappe und das Sicherheitsventil.

w. Stopfbuͤchse, durch welche die Stange des

Schwimmers geht. Diese Stopfbuͤchsen werden vermittelst einer Schraubenmutter

mit breiterem Ansaze verschlossen. Indem sie gegen einen beweglichen Ring stark

andruͤckt, druͤckt sie das Werg stark zusammen, und um die Stange des

Schwimmers fest an, und verschließt so dem Dampfe allen Ausgang. Das Werg muß

indessen mit Unschlitt beschmiert werden, um die Reibungen zu vermindern.

x x. Druckhebel fuͤr die Sicherheitsventile.

y y. Gewichte an diesen Hebeln.

z. Stuͤck eines Kreisbogens an einem Ende des

Balanciers.

Tafel IV. Sie stellt die Haupttheile der Maschine vor.

Der Maaßstab dazu ist von 2 Zoll auf den Fuß.

Dieselben Buchstaben zeigen in den verschiedenen Figuren dieselben Theile an.

Fig. 10. Der

Regulator von vorne gesehn, so wie auch die oberen und unteren Theile der Cylinder

oder Pumpenstiefel, die hier naͤher an einander stehn, damit die Figur auf

der Tafel Plaz haben konnte.

Fig. 10. bis.

Das Excentricum, sowohl von vorne als von der Seite betrachtet.

Fig. 11.

Grundriß des Regulators und eines Theiles des oberen Theiles der Cylinder.

Fig.

12.Axen-Durchschnitt der Cylinder. Man sieht hier, wie die

verschiedenen Stuͤcke zusammengesezt sind, so wie auch den Mantel der

Pumpenstiefel. Man sieht, daß diese Stuͤcke vermittelst

Schwalbenschwaͤnze mit Kitt in einander gepaßt sind. Dieser Kitt besteht aus

Eisenfeil, Schwefel und Essig. In groͤßeren Massen erhizt er sich sehr, und

erreicht eine große Haͤrte und Festigkeit. Er ist hier auf eine sehr

nuͤzliche Art angewendet worden, um die verschiedenen festen Theile der

Maschine mit einander zu verbinden, die fast ganz vermittelst dieses Cements

aufgebauet ist.

Fig. 13.

Wagerechter Durchschnitt der Cylinder und des Regulators, in der Hoͤhe der

Axe der Haͤhne und Grundriß der Kolben. Die punktirten Linien zeigen die

verschiedenen Durchschnitte des Regulators an, wie sie in den folgenden Figuren

vorgestellt sind.

Fig. 14.

Senkrechter Durchschnitt des Regulators, nach der Axe der Ventile, naͤmlich

nach der Linie αβ.

Fig. 15.

Durchschnitt des Regulators, nach der Axe des Hahnes a,

der die Daͤmpfe in die Cylinder laͤßt, oder nach der Linie γδ.

Fig. 16.

Durchschnitt des Regulators nach der Linie επ, oder nach der Axe der Ventile.

Fig. 17.

Durchschnitt nach der Axe des großen Hahnes b oder λμ.

Fig. 18.

Grundriß und Durchschnitt des Kolbens des kleinen Cylinders. Man denkt sich die

Deckscheibe abgenommen, um die Federn und die metallenen Ringe sehn zu lassen.

Man erkennt leicht aus der Ansicht dieser Figur und der Figur 12. die Einrichtung der

Kolben; sie bestehen aus einer doppelten Reihe messingener concentrischer Ringe oder

Zonen, die so zusammengefuͤgt sind, daß die Beruͤhrungslinien nicht

zusammen treffen. Die inneren Zonen sind nach außen durch Spiralfedern getrieben

(ressorts à boudin); zwei oder drei dienen

fuͤr jedes Segment; so daß die aͤußeren Zonen, durch die ersteren

gedruͤckt, uͤberall und ununterbrochen an die Seitenwaͤnde der

Cylinder anschließen, ungeachtet der Verschließung oder Abnuzung, die eine Folge der

immerwaͤhrenden Reibung an den Seitenwaͤnden des Koͤrpers der

Pumpe ist.

Es ist zu bemerken, daß in der Voraussezung, daß die Kolben sich merklich abnuzen

koͤnnten, die Beruͤhrung der inneren und aͤußeren Zonen nicht

mehr ihrer ganzen Oberflaͤche nach, sondern nur in einigen Punkten statt

finden wuͤrde; denn, damit diese Beruͤhrung statt habe, muͤssen

die beiden abgestumpften Kegel, der eine hohl, der andere convex, die Kolbenstange

zur gemeinschaftlichen Axe haben. Diese Wahrheit ist durch die beiden geometrischen

Figuren 18 bis erwiesen, welche die Durchschnitte der

Kolben zeigen; die erste in dem Zustande, in welchem die aͤußere

Oberflaͤche noch unangegriffen ist; die zweite, wenn diese Oberflaͤche

so weit schon abgenuzt ist, wie es die punktirte Linie der ersten Figur zeigt.

Bei dieser Gelegenheit erinnern wir an den amerikanischen Kolben, der in No. CLXVI. des Bulletin Seite

122 beschrieben worden ist, und der uns diesen Nachtheil nicht zu haben scheint. Man

muß indessen gestehn, daß selbst bei der ununterbrochenen Bewegung der Kolben, eine

Bewegung, welche die innere Waͤnde vollkommen polirt, sie sich so wenig

abnuzen, daß man den Abgang an den Ringen, und folglich die Abweichung von ihrer

fruͤheren Stellung als etwas ganz unmerkliches betrachten kann. Kleine

Loͤcher, durch die Decken der kleinen Cylinder gebohrt, dienen, um das Fett

durchzulassen, das zur Verminderung der Reibungen noͤthig ist. Man

verstopft sie vermittelst eiserner mit Hanf-Werg umwickelten Stifte, die man

mit dem Hammer hinein treibt.

Beschreibung des Regulators.

G bezeichnet hier in der ersten Figur den ganzen

Regulator.

Q ist die durch denselben Buchstaben bezeichnete

Roͤhre Fig.

1 und 2. der vorigen Tafel.

a. Hahn, der die Daͤmpfe in den Cylinder

einlaͤßt. Er hat an der Seite eine Oeffnung, die mit einer Roͤhre

correspondirt, die in den Raum sich oͤffnet, der zwischen den Cylindern und

ihrem Mantel ist, und an seinem Ende so weit durchgebohrt ist, bis die erste

Oeffnung dieser begegnet. So dringt der Dampf durch die erste Oeffnung, und geht

durch das Ende des Hahnes heraus.

b. Großer Hahn, der durch seine Wechselbewegung den

Dampf abwechselnd uͤber und unter die Kolben fuͤhrt. Der Wirbel selbst

hat sieben Oeffnungen, drei unten im Boden, die man im Durchschnitte Fig. 15. sieht, und vier,

die man Fig.

14. findet.

cc'. Die Ventile, welche die Verbindung des großen

Cylinders mit dem Condensator oͤffnen oder schließen. Betrachtet man mit

Aufmerksamkeit den Durchschnitt αβ,

so wird man wahrnehmen, daß die Ventile dieselbe mathematische Axe haben. Die kleine

Leitungsstange des ersten c' reicht bis an den obersten

Theil der Figur, und geht durch die Leitungsstange c,

die aus einer kleinen eisernen Roͤhre besteht.

d. Arm des Hebels, der den Wirbel des Hahns a dreht. Sein aͤußerstes Ende bewegt sich

vermittelst eines Charniers am Ende einer senkrechten Stange, woran er befestigt

ist, und die in Verbindung mit dem Hebel steht, den der Moderator in Bewegung sezt.

Man sieht diese Stange

Fig. 1 und

2. Tafel

III, wo sie mit dem Buchstaben e' bezeichnet ist. Also

besteht das Mittel, durch welches die Geschwindigkeit der Maschine regulirt wird, in

der bloßen Veraͤnderung der Oeffnung, durch welche der Dampf in die Cylinder

geht.

e'. Stange, die am vorigen Hebel befestigt ist.

f. Seitenoͤffnung und Roͤhrchen, durch

welche der Dampf zum Hahne a geht.

g. Oeffnung, die den Dampf empfaͤngt, nachdem er

durch den Hahn a gegangen ist.

hh'. Oeffnungen, welche den Dampf, die eine

uͤber, die andre unter den Kolben des kleinen Cylinders fuͤhren.

i. Der Wirbel des Hahnes b.

Er hat zwei Oeffnungen, die eine correspondirt mit dem kleinen Hahne a, und man sieht sie im Durchschnitte nach γδ; die andere, in Fig. 14. angezeigt,

rechtwinklich, durch eine Ebene gefuͤhrt, die durch die Axe des Hahnes geht.

Man sieht ihre wechselseitige Lage im Durchschnitt nach αβ, wo die erste punktirt ist.

kk'. Oeffnungen, die ihre Muͤndungen

uͤber und unter dem Kolben des Cylinders 1 haben.

ll'. Andre Oeffnungen, die uͤber und unter

den Kolben des großen Cylinders 2 fuͤhren.

mn. Loͤcher, die im Wirbel, des Hahnes b gebohrt sind. Sie sind beim Buchstaben i beschrieben.

o. Traͤger der Axe des Excentricums.

p. Kleine Scheibe, an welcher das gleichschenklichte

krummlinigte Dreieck befestigt ist, welches am Hin-und-her das

bewegende Princip ist.

q. Einschnitt, in welchem sich dieses Dreieck

bewegt.

r. Kleine Platte, in welcher dieser Einschnitt

angebracht ist.

s. Kleine Stange, die mit der Platte r ein Stuͤck ausmacht. Sie bringt die beiden Ventile

des Regulators in Bewegung.

t. Kleine Stange, die vermittelst des Arms oder des

Traͤgers, den man bei t wahrnimmt, mit der

vorigen in Verbindung ist, und sich gleichfoͤrmig mit der Stange s bewegt.

u. Gezahnte Stange, die in einen gezahnten Sector

eingreift, der am Wirbel des Hahnes b angebracht ist.

Diese gezahnte Stange ist ein Theil der vorigen Stange t, welche dem Hahn b die Bewegung des

Hin-und-her des Excentricums mittheilt.

vvv. System von zwei Ventilen, bestehend aus zwei

kleinen Stopfbuͤchsen und einem beweglichen Rahme.

x. Dessen obere Querstange sich zugleich mit der kleinen

Stange des Ventils c' bewegt, an welcher sie befestigt

ist. Die untere Querstange ist mit der hohlen Stange des Ventils c zusammen geloͤtet. Diese Basis des Rechteckes

traͤgt zwei kleine Staͤngchen, welche die senkrecht stehenden Seiten

bilden. Um diese Staͤngchen winden sich zwei spiralfoͤrmige Federn,

welche die obere Querstange zu heben streben, und das Ventil c' schließen.

yz. Arme an der kleinen Stange s. Am Ende des ersten befindet sich ein kleines

Roͤhrchen, durch welches die kleine Stange des unteren Ventils

gefuͤhrt wird. Der zweite traͤgt einen Ring, worin die kleine

messingene Vorkehrung, die einen Theil der Basis des Rahms x ausmacht; an dieser Vorkehrung ist die der Laͤnge nach

durchbohrte Stange, welche die Stange des unteren Ventils bildet,

angeloͤtet.

Aus dem Vorhergehenden sieht man, daß die obere Querstange des Rahmens mit dem Ventil

c' ein einziges Stuͤck ausmacht, so wie die

Basis desselben mit dem oberen Ventil c; so daß, wenn

das Staͤngelchen s sich erhebt, der Arm des

Hebels z, die Basis des Rahmens x und zugleich das Ventil c, dessen

Staͤngelchen mit dieser Basis zusammen haͤngt, zugleich erhebt. Durch die naͤmliche

Bewegung erhebt sich das am Arme y befestigte

Roͤhrchen, und druͤckt alsdann nicht mehr auf das Ende der kleinen

Stange des Ventils c', wodurch die Spiralfedern auf die

Querstange des Rahmens, und auf das Ventil wirken koͤnnen, die beide sich

erhoben hatten.

Anzustellende Versuche uͤber die Menge des in Herrn

Edwards Dampfmaschine verdunstenden Wassers.

In einer der lezten Sizungen der Raths-Versammlung stellte Herr Hachette vor,

daß der Zweck der Versammlung nur unvollstaͤndig erfuͤllt seyn

wuͤrde, wenn man nicht der Beschreibung der verschiedenen Theile der

Edwardschen Dampfmaschine eine genaue Berechnung der Quantitaͤt des

verdampften Wassers, und des dazu noͤthigen Brennmaterials hinzu

fuͤgte.

Er hat daher eine Reihe von Versuchen in Vorschlag gebracht, die dahin zwecken, die

Menge des Wassers auszumitteln, die bei verstaͤrkter Wirkung der Maschine

verbraucht wird, indem man, wie in den aͤlteren Maschinen, mit dem Druck

einer Atmosphaͤre anfinge. Diese Menge Wasser wird nach ihm abhaͤngen,

von der Qualitaͤt der Kohle, von der Gestalt des Ofens und des Kessels, und

selbst von der Geschicklichkeit des Arbeiters, der die Feuerung unterhaͤlt;

da aber alle diese Umstaͤnde und das Gewicht des Brennmaterials dieselben

bleiben, so wird es sehr nuͤzlich seyn, die Quantitaͤten des

verdunsteten Wassers zu vergleichen, die zu jeder veraͤnderten Druckkraft

erforderlich seyn werden. Die Aufloͤsung dieser Frage interessirt alle

Institute, die den Wasserdampf brauchen.

Der physische oder chemische Apparat, der zur Bildung des Wasserdampfs dienet, ist in

einer Dampfmaschine von dem mechanischen Apparat derselben ganz unabhaͤngig; beide koͤnnen

daher besonders betrachtet werden, da sie nur eine einfache Roͤhre

gemeinschaftlich haben, durch welche der Dampf in das Innere der Stiefel

gefuͤhrt wird. Derselbe Arbeiter leitet beide, und seine Richtschnur sind die

Scalen dreier Roͤhren, an welchen er die Hoͤhe des Wassers im Kessel,

den Druck der Daͤmpfe in demselben, und die Ausdehnsamkeit der Luft im

Condensator erkennt.

Der Arbeiter, der die Feuerung besorgt, braucht nicht den Zweck dieser Scalen zu

kennen, es ist hinlaͤnglich, daß er den Theilungsstrich wisse, bis zu welchem

er die Fluͤssigkeit in einer jeden dieser Roͤhren durch ein

staͤrkeres oder schwaͤcheres Feuer steigen lassen soll. Der Mechaniker

findet in diesen Scalen das Maas der Kraft, welche die Maschine den Kolben

mittheilt. Aus der vorgeschlagenen Untersuchung wird er zugleich lernen, wie viel

Dampf darauf verwendet werden muß. Aber die Dimensionen der Stiefel, die Bewegungen

der Kolben unterrichten ihn von der Menge der Daͤmpfe, die nach Abzug der

Quantitaͤt, die zur Verdichtung dient, verbraucht werden wuͤrde.

Solchergestalt werden die Kraft der Maschine und die Menge des Wassers, das zur

Erreichung dieser Kraft verdampfen muß, sich mit der noͤthigen Genauigkeit

bestimmen lassen. Die Aufloͤsung dieser zweiten Frage, die nicht minder

wichtig ist, als die erste, wird aus derselben unmittelbar erfolgen.

Die Raths-Versammlung, indem sie Herrn Hachette's Vorschlag annahm, beschloß,

daß eine Commission, wozu die Herrn Tarbe, Francaͤur, Molard und Baillet

ernannt wurden, die vorgeschlagenen Versuche vornehmen, und daruͤber

Rechenschaft ablegen sollte. 300 Franken sind zum Ankauf des Brennmaterials zur

Disposition dieser Commission gesezt worden.