| Titel: | Erklärung eines dem August Siebe in Nro. 6, Crownstreet, Soho, in der Grafschaft Middlesex, ertheilten Patentes auf eine verbesserte Wäge-Maschine. |

| Fundstelle: | Band 1, Jahrgang 1820, Nr. XLI., S. 415 |

| Download: | XML |

XLI.

Erklärung eines dem August Siebe in Nro. 6, Crownstreet, Soho, in der Grafschaft Middlesex, ertheilten Patentes auf eine verbesserte Wäge-MaschineAus dem Repertory

of Arts, Manufactures et Agriculture. Second Series. No. CCXIII.

Febr. 1820..

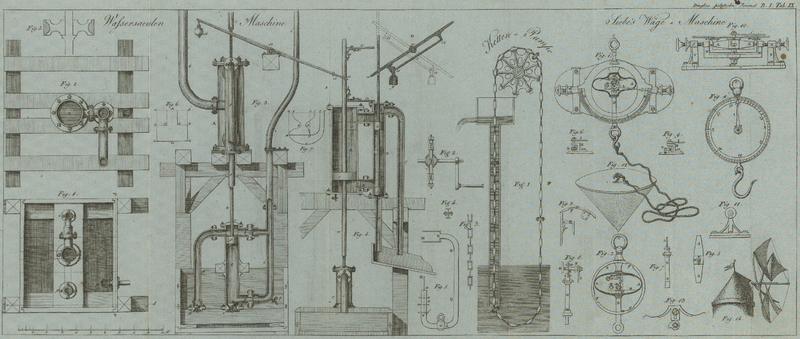

Mit Abbildungen. Tab. IX.

Siebe's Wäge-Maschine.

Ich Augustus Siebe erklaͤre,

daß meine Erfindung in folgender Beschreibung und Zeichnung deutlich dargestellt

ist: Meine verbesserte Waͤge-Maschine besteht naͤmlich aus

einem Haͤlter oder einem Gestelle von irgend einer schicklichen Form und

Groͤße, worin eine oder mehrere Federn liegen, welche eyfoͤrmig, an

der Spize und am Grunde verdickt, und allmaͤhlig gegen die Seiten hin

verduͤnnt sind; statt der ovalen Form koͤnnen die Federn auch auf

verschiedene andere Weise gebogen seyn, wenn sie nur die Wirkung einer Feder ohne

Ende hervorbringen, auf welcher meine Erfindung als leztem Grundsaze beruht. Diese

Feder muß an der oberen Seite an dem Henkel oder Griffe der Maschine (der nach

Belieben mit einer Scharniere versehen seyn kann oder nicht) und der durch den Rand

des Haͤlters oder Gestelles laͤuft, befestiget seyn; eben so muß sie

auch an der unteren Seite mit einer herabhaͤngenden Stange in Verbindung

stehen, welche an ihrem unteren Ende mit einem Haken oder Ringe versehen ist, um an

demselben ein bestimmtes Gewicht oder eine bekannte Kraft zu befestigen.

An dem oberen Ende dieser herabhaͤngenden Stange befindet sich ein Arm,

welcher mit einem Hebel in Verbindung steht, der an dem Mittelbaume befestigt ist.

Dieser Mittelbaum fuͤhrt einen Weiser oder Zeiger, welcher sich auf einem

Zifferblatte bewegt, und das Gewicht oder die Kraft, welche durch den Zug der

haͤngenden Stange hervorgebracht wird, und folglich auch die Seitenausdehnung

der Feder selbst anzeigt.

Statt des oben erwaͤhnten Hebels kann ich auch an der haͤngenden Stange

einen ZahnstockDer Uebersezer erlaubt sich diesen oberdeutschen Ausdruck, statt des

reineren, aber laͤngeren hochdeutschen: „gezaͤhnten

Kolbenstange.“

anbringen, der in ein Triebrad am Mittelbaume eingreift: durch den Zug an

der haͤngenden Stange wird dann der Zahnstock den Weiser oder Zeiger das

angewandte Gewicht anzuzeigen noͤthigen. Am unteren Ende oder an der Ferse

des Zahnstockes ist eine kleine Feder, um denselben stets auf das Triebrad einwirken

zu lassen, und die Hauptfeder oder Federn zu regeln oder zu verstaͤrken, was

in einigen Faͤllen noͤthig seyn duͤrfte. Ich stelle eine kleine

Feder, die der Hauptfeder entgegen wirkt, so daß sie dieselbe, wenn sie sich zu sehr

verlaͤngert, oder in ihrer Kraft nachlaͤßt, staͤrkt oder

stuͤzt.

Allein ich beschraͤnke mich nicht auf die in meiner Zeichnung dargestellte

besondere Form der Feder; da eine große Mannigfaltigkeit in den Formen derselben bei

der Anwendung statt hat, wenn man dadurch die Kraft regeln will. Das Zifferblatt muß

an der inneren Seite des Haͤlters oder Gestelles eingefalzt werden, wo

mehrere Ausschnitte zur Aufnahme der Ohren des Zifferblattes sind, die in dieselben

passen und in dem Falze sich drehen.

Diese Maschine laͤßt sich auch zur Bestimmung der Geschwindigkeit, mit welcher ein Schiff oder Both

in seinem Laufe sich fortbewegt, benuzen. Zu diesem Ende haͤnge ich die

Maschine in eine Unterlage, durch welche sich dieselbe nach jeder Richtung bewegen

kann, nemlich, fuͤr die verticale Bewegung der Unterlage dienen zwei

Baͤume mit Zapfen, und fuͤr die horizontale der Maschine eine

Centralstuͤze oder Achse, die an dem Haͤlter befestigt ist, und in

einen Schuh der Unterlage faͤllt. Nachdem dieses geschehen ist, bringt man

eine Leine an dem untern Ringe der haͤngenden Stange an, und an dem andern

Ende dieser Leine, welches in das Wasser faͤllt, einen flottenden

Koͤrper von konischer oder beliebiger Form, welcher einen Widerstand in dem

Wasser finden wird, der mit der Geschwindigkeit des Fahrzeuges in Verhaͤltniß

steht. Dieser Widerstand wirkt auf die Feder oder auf die Federn in der Maschine auf

die oben angezeigte Weise, und die Kraft oder das Gewicht, welches mit der

Geschwindigkeit der Bewegung des Fahrzeuges im Gleichgewichte steht, wird durch den

Weiser oder Zeiger auf dem Zifferblatte angezeigt, welches zu diesem Zwecke

besonders eingetheilt werden muß. Das Zifferblatt muß uͤberhaupt sowohl zur

Bestimmung des Gewichtes als der Kraft, wie auch zur Anzeige der Schnelligkeit eines

Fahrzeuges nach angestellten Versuchen eingetheilt werden: denn, da die

Elasticitaͤt und Kraft an den Federn sowohl, als das Gewicht und das

Schwimmen des flottenden Koͤrpers sehr verschieden ist, so laͤßt sich

keine Regel oder kein Maßstab im Allgemeinen bestimmen, wornach die Eintheilungen

auf dem Zifferblatte gemacht werden koͤnntenWir wollen hoffen, daß Hr. Siebe mit seiner Maschine wohl nicht die Geschwindigkeit

eines Schiffes bei hohler See bestimmen will, und koͤnnen nicht umhin

zu bemerken, daß eine etwas aͤhnliche Maschine zur Bestimmung der

Kraft eines Menschen, ein wahrer Mannsstaͤrke-Messer, (den wir

jedem Fabrikanten empfehlen, der starke Arme braucht, und die wahre

Staͤrke seiner Arbeiter mit der hoͤchsten Genauigkeit und

Bestimmtheit kennen lernen will) in dem trefflichen Dictionnaire des Sciences médicales beschrieben ist. (Anm. d. Uebers.).

Fig. 1.Tab. IX. im Originale. (Anm. d. Uebers.) stellt die Maschine in horizontaler Ansicht so dar, als ob man durch das

Zifferblatt in das Innere derselben saͤhe. In dieser Einrichtung ist sie

ausschließlich zur Bestimmung der Schnelligkeit des Laufes eines Fahrzeuges

gebaut.

Fig. 2 zeigt

sie als Waͤgemaschine: das Zifferblatt ist abgenommen, und man sieht die

innere Einrichtung derselben. A ist die Hauptfeder oder

die Hauptfedern von ovaler oder irgend einer andern endlosen Form. Dieselben

Buchstaben bezeichnen in jeder Figur denselben Theil. a ist die

Compensations- oder Ordnungsfeder. B die

Schnecke, welche diese Compensationsfeder gegen die Hauptfeder hebt oder zwingt. C der Griff oder Henkel, an welchem die Maschine

gehalten oder aufgehangen wird, mit oder ohne eine Spize bei C

Dieser Buchstabe fehlt im Originale bei Fig. 2, ist aber

bey Fig.

4. (Anm. d. Nebers.). D hie haͤngende Stange, an welcher das

Gewicht oder die Kraft angebracht wird. E der Arm an der

haͤngenden Stange verbunden mit dem Hebel F

Fehlt in Fig. 2, im Originale und muß dort fehlen, da hier die Maschine

mit einem Zahnstocke vorgerichtet ist. Auch in den uͤbrigen Figuren

ist er nicht deutlich. Es fehlen an Fig. 2 die

meisten hier angefuͤhrten Buchstaben. (Anm. d.

Uebers.) Ich habe sie zur besseren Verstaͤndlichung

ergaͤnzt. Dingler.. F der Hebel auf dem Mittelbaume oder auf der

Achse G. G der Mittelbaum

oder die Achse, die den Weiser oder Zeiger fuͤhrt, und von dem H gestuͤzt wird. I

der Weiser oder Zeiger, welcher sich auf dem Zifferblatte bewegt. H das

Zifferblatt mit seinen Eintheilungen. L der Zahnstok,

wie er in Fig. 2

angewandt ist, mit seiner Feder an der Ferse. M die

Feder an der Ferse, um den Zahnstock stets in das Treibrad eingreifen zu machen. N das Triebrad an dem Mittelbaume oder an der Achse,

welches den Zeiger fuͤhrt, statt des Hebels F

(Fig. 1)

gestuͤzt von dem Ohre H.

Fig. 3 ein

Theil des Haͤlters oder Gestells und Zifferblattes von der Seite gesehen, wo

o die Kante des Zifferblattes p zeigt, die Ohren, wodurch dasselbe in dem Rande des Haͤlters oder

Gestells befestigt wird, indem diese in die Ausschnitte q am Rande des Haͤlters oder Gestelles R fallen.

Fig. 4. Das

Zifferblatt von vorne gesehen. Es ist verschieden von jenem in Fig. 1, und fuͤr

Fig. 2

berechnet.

Fig. 5 zeigt

die Hauptfeder von oben und von unten in jener Form, die ich vorziehe. S ist der obere und untere Theil, woran die Henkel C und D an der Hauptfeder

angebracht sind. T bezeichnet den dickern Theil der

Feder.

Fig. 6 zeigt

das Triebrad N und das Ohr H

als abgenommen mit einem Theile des Zeigers oder Weisers I.

Fig. 7 stellt

die haͤngende Stange D und den Zahnstock L in Verbindung mit derselben, wie in Fig. 2, dar.

Fig. 8 zeigt

die Haͤngende Stange D in Verbindung mit dem Arme

E und dem Hebel F auf

dem Mittelbaume G, wie in Fig. 1, wo er den Zeiger

I dreht.

Fig. 9 stellt

den Hebel F auf der Achse oder auf dem Mittelbaume G, gestuͤzt von dem Ohre H, und einem Theil des Haͤlters oder Gestells R dar.

Fig. 10 ist

ein Durchschnitt der Maschine Fig. 1, und zeigt die Baͤume vv, die

Unterlage nn, wie sie an den Zapfen xx aufgehaͤngt sich schwingt, und die

Centralstuͤze y am Grunde des Haͤlters

oder Gestelles, welche in den Schuh

Z der Unterlage eingreift, und die Maschine horizontal

sich schwingen laͤßt.

Fig. 11. Das

Gestell mit den Tragbaͤumen V von einer seiner

Endseiten.

Fig. 12

stellt den flottenden Koͤrper dar.

Fig. 13. Die

Compensationsfeder um die Hauptfeder in gehoͤriger Spannung zu erhalten

fuͤr den Fall, daß sie durch Aenderung der Temperatur angegriffen

wuͤrde. Diese Compensationsfeder muß aus zwei oder mehreren Metallen von

ungleicher Dehnbarkeit gemacht werden.

Urkunde dessen etc.

Tafeln