| Titel: | Erklärung des dem Wilh. Lewis von Brimscomb, Färber in der Grafschaft Gloucester, ertheilten Patentes auf eine neue Maschine zum Walken des Tuches oder anderer Stoffe, welche der Walke bedürfen. dd. 5. Aprill 1816. |

| Fundstelle: | Band 2, Jahrgang 1820, Nr. XXXV., S. 299 |

| Download: | XML |

XXXV.

Erklärung des dem Wilh. Lewis von Brimscomb, Färber in der Grafschaft Gloucester, ertheilten Patentes auf eine neue Maschine zum Walken des Tuches oder anderer Stoffe,

welche der Walke bedürfen. dd. 5. Aprill 1816.Unsere Leser werden bemerkt haben, daß sehr brauchbare

Patent-Erfindungen, die in das Große des Manufaktur-Wesens

eingreifen, immer erst nach 4–5 Jahren dem Publikum mitgetheilt werden.

Diese Staats-Maxime traͤgt ganz den

Charakter der einzelnen brittischen Fabrikanten.Anm. d. Uebers.

Aus dem Repertory of Arts, Manufactures et Agriculture. Second Series. N. CCXVIII. Julius 1820. S. 69–72.

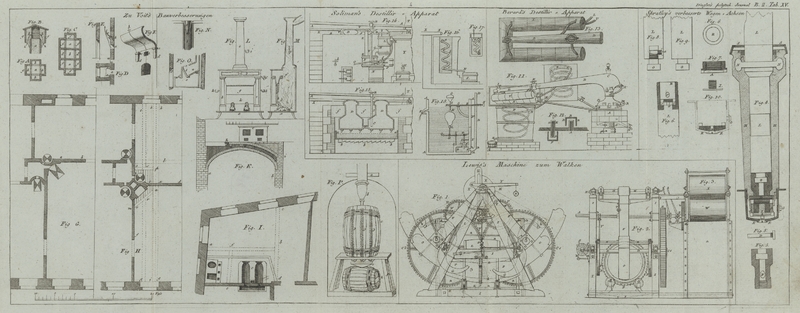

Mit Abbildungen Tab. XV.

Lewis neue Maschine zum Walken des Tuches und anderer Stoffe.

Ich erklaͤre hiermit, daß meine Maschine in

Folgendem besteht: Sie arbeitet, ohne alle jene Unvollkommenheiten zu besizen,

welche den zu diesem Zwecke bisher gewoͤhnlich gebrauchten Maschinen eigen sind. Man kann

das Walken als in zwei Epochen eingetheilt sich vorstellen, naͤhmlich in jene

der Reinigung und in die der Filzung. Unter die Hauptunvollkommenheiten der

gewoͤhnlichen oder der Stockwalke gehoͤrt die ungleiche Reinigung des

Tuches, die Nothwendigkeit der Beihuͤlfe des faulen Harnes oder eines anderen

chemischen Surrogates waͤhrend der ersten Epoche; und in Hinsicht der

zweiten, der Umstand, daß das Tuch in einem gewissen Grade schon

waͤhrend der Reinigung gefilzt wird, so daß das Gewebe selbst dabei

leidet und das Puzen (burling, Ausziehen der Knoten und

Nippen) erschwert ist, in jedem Theile der ganzen Operation des Walkens dadurch

bedeutender Nachtheil entsteht. Auf der andern Seite hingegen wird in dieser neuen

Maschine das Tuch, indem es zwischen zwei Walzen durchlaͤuft, deren Druck man

auf jeden beliebigen Grad bringen kann, gereinigt ohne im Mindesten gefilzt oder auf

irgend eine Weise beschaͤdiget zu werden: hier ist, fuͤr die erste

Epoche, Walkererde und maͤssig durch Dampf oder auf irgend eine andere Weise

gehiztes Wasser hinreichend, ohne daß man alten Harn oder Beitze brauchte

(seg

Der Uebersezer findet in keinem der 5 ihm zu Gebothe stehenden

Woͤrterbuͤcher, auch nicht in dem großen des Johnson, das Wort seg. Er vermuthet daher bloß, daß es Beize (unser

oberdeutsches Sechtel) Schafmist u. dgl. heissen

koͤnne, womit in England die Tuͤcher gewalkt werden. Pizing findet sich gleichfalls in keinem

Woͤrterbuche.Anm. d. Uebers.or stale urine). Die Arbeit geschieht

uͤberdieß mehr gleichfoͤrmig, mit geringerem Aufwande von

mechanischer Kraft, und doch schneller als in der Stockwalke.

Diese neue Maschine reinigt in der Wolle gefaͤrbte Tuͤcher auf ein Mal,

waͤhrend in der Stockwalke zu eben dieser Arbeit zwei Operationen noͤthig

sind, naͤmlich zuerst das Beizen, oder Reinigen mit altem Harne, zweitens das

eigentliche Abfetten (pizing) oder Reinigen mit

Walkererde, nachdem das Tuch genippt (burled) ist. Was

den lezten Theil der Walkerarbeit betrifft, naͤmlich das Filzen, so wird in

der neuen Maschine das Tuch in eine Art von Faß (cask, weiter unten heißt es a kind of

cask) gelegt und von demselben getragen. Dieses Faß ist an beiden

Seiten offen, und dreht sich mit jeder verlangten Geschwindigkeit um seine

horizontale Achse, um dadurch das Tuch an den offenen Enden des Fasses in

verschiedenen Richtungen den Schlaͤgen darzubiethen, durch welche es gefilzt

wird. Durch eine Vorrichtung an dem Apparate, welche das Faß dreht, wird

zugleich eine Kraft erhalten, welche die Einwirkung auf das Tuch erhoͤht oder

vermindert. Auf diese Weise wird das Tuch weniger, als in der gemeinen Stockwalke

gerieben, und folglich hat weniger Substanzverlust an demselben statt: es ist

zugleich auch weniger der Gefahr ausgesezt Risse zu bekommen, die bei der gemeinen

Walke so haͤufig sich einfinden. Waͤhrend in entgegengesezter Richtung

die Schlaͤge auf das in dem Fasse enthaltene Tuch gefuͤhret werden,

bleibt das Faß selbst in Ruhe, und dreht sich waͤhrend zweier oder

drei oder mehrerer Schlaͤge nur um einen Theil seiner ganzen

Umwaͤlzung. Dieser Theil der Maschine kann auch sehr vortheilhaft zur

Reinigung der Leinwand- und Baumwollenzeuge angewendet werden. Statt dieses

Fasses, welches das Tuch waͤhrend der Schlaͤge der Klopfer halten und

drehen soll, ließ ich mir auch eine Maschine mit einem hinlaͤnglich

weiten Becher verfertigen, der von einer senkrecht stehenden Achse getragen wurde,

und sich um dieselbe drehte: allein ich halte das Faß fuͤr

dienlicher.

Erklaͤrung der Zeichnung.

ADer Uebersezer findet A so wenig als B in dieser Figur. Anm. d.

Uebers. (Diese zeigen sich in Fig. 2. In dieser

Beschreibung muß man die Bezeichnungen immer in beiden Figuren

aufsuchen. Dingler.) die Achse an welcher der Treibriemen vorne vor I

(Fig. 1.)

befestigt ist.

B ein Rad an der Treibachse, welches in die Zaͤhne

von C2 eingreift.

C1 und C2 sind zwei gleiche

Raͤder, welche an den Achsen DD befestigt

sind.

D in Fig. 2. ist die Achse des

Rades C1, welches den Bogenarm G fuͤhrt.

E sind hoͤlzerne an F befestigte Raͤder

oder Walzen, welche von G, wenn dieses sich dreht,

aufgehoben werden.

F sind zwei Arme, welche O

und E fuͤhren, und an der Stange H befestigt sind, welche sich auf I stuͤzt.

G sind zwei an D befestigte

Bogenarme, mit welchem sie sich zugleich drehen um EFO zu heben.

H ist eine Stange, welche die beiden Arme F, die Walzen E, und die

Klopfer O traͤgt.

I ist das Gestell der Maschine.

K sind die Achsen der beiden an den Armen F befestigten Rollenpaare E.

L ist eine Art von Faß zur Aufnahme und zum

Umdrehen des Tuches, es ist mit eisernen Reifen versehen.

M zwei Paare von metallnen Walzen, auf welchen das

Faß mit seinen Enden aufliegt, es mag ruhen, oder sich drehen.

N ist ein Reif um die Mitte des Fasses L, welcher mit Stellzaͤhnen versehen ist, um L durch V umzudrehen.

O zwei an F befestigte

Klopfer, mit etwas gefurchten schief abgestuzten Koͤpfen (beveled faces), 3 4 in Fig. 1., die in L beinahe zusammenstossen.

P zwei Buͤhnen, um das Tuch an den Enden von L zu halten, wenn es dem O

bei dem Aufsteigen folgt.

Q ist ein Rad mit drei oder mehreren concentrischen

Kreisen von Zaͤhnen, um die Einwirkung von V auf

N zu regeln.

R ist ein zum Theile walzenfoͤrmiger Block, der

durch die Achse von Q, an welcher er befestigt ist,

umgedreht wird.

S ist eine Stellschraube, welche das Stuͤck t festhaͤlt,Das t ist im Originale nicht zu finden. Anm. d. Uebers. das durch eine Feder c an den Umfang von R angedruͤckt wird.

T Verbindungen, um den Arm V

durch das Aufsteigen von F zu heben.

U zwei gleiche Raͤder, die durch ein Triebrad an

einem Ende von A bewegt werden, welches W, X treibt.

V eine senkrechte mit T

verbundene Stange, die aufsteigt, wenn F gehoben wird,

und von QRS so gefuͤhret wird, so

daß sie in die Zaͤhne von N eingreift oder

nicht, je nachdem R sich dreht.

W zwei gleiche Walzen, welche von einem Triebrade

zwischen UU getrieben werden, oder nicht, je

nachdem naͤmlich der Hebel d und die

Verbindungsbuͤchse (connecting-box) an dem

einen Ende von A zu liegen kommt.

X eine Walze, die auf den zwei Walzen W ruht: ihre Achse wird durch den Hebel Y mittelst der Kraft der Gewichte bei Z niedergedruͤckt.

Y zwei Hebel, welche die beiden Enden der Achse der

oberen Walze X mittelst der Gewichte bei Z, welche auf Y hin-

und hergeschoben werden koͤnnen um ihre Kraft nach Belieben zu

vergroͤßern oder zu vermindern, niederziehen.

Z ein Gewicht an jedem Hebel Y.

a eine Cisterne unter den Walzen wx zur Aufnahme einer Mischung von Wasser und von

Walkererde.

b kleine Stangen, durch welche die Cisterne

zusammengehalten wird.

c eine an I befestigte Feder,

welche S und den Schliefer (sliding piece) t gegen R und das untere Ende von V gegen N druͤckt.

d ein Hebel um die Verbindungsbuͤchse e so zu bewegen, daß fWU sich drehen, wenn A in entgegensezter

Richtung gedreht wird.

e eine durch d bewegbare

Verbindungsbuͤchse.

f ein Triebrad, Fig. 1., welches UU und die Walzen an den Achsen UU treibt.

g ein Hebel, welcher die Verbindungsbuͤchse,

wodurch B an A befestigt

wird, bewegt.

h durch Punkte angedeutete Kreise, welche die Lage der

Walzen E zeigen, wenn sie durch G so hoch als moͤglich gehoben werden.

i punktierte Linien, welche die Lage von G darstellen, wenn es von CD gedreht wird. Wenn i unter h durchgeht, fallen die Klopfer in L auf das daselbst befindliche Tuch ein.

k ist eine bewegliche Stange, welche durch die Feder C auf N angedruͤckt

wird.

lFig. 2. eine

mit der Spize von k verbundene Stange, welche die

Schraube S und das Stuͤck t fuͤhrt, welche durch die flache Seite von R bewegt werden.

m ein Traͤger fuͤr die Achse Q.

n das kleine Ende einer der Achsen D, welche das Triebrad o fuͤhrt um das

Rad Q und den Block R zu

drehen.

o ein Triebrad, das an irgend eine Stelle von n gebracht werden kann, um Q

durch irgend einen seiner concentrischen Zahnkreise zu drehen, und so die Weise, wie V auf N wirkt, zu

wechseln.

pFig. 2. ein

Hacken an dem unteren Ende von V, der in die

Zaͤhne von N eingreift, wenn die flache Seite von

R ihm erlaubt hinlaͤnglich nahe zu

kommen.

Fig. 1. ist

der senkrechte Durchschnitt.

Fig. 2. und

3. der

senkrechte Aufriß unter einem rechten Winkel mit dem vorigen

Durchschnitte.Es braucht wohl nicht erinnert zu werden, daß die Beschreibung wie die

Zeichnung, die nicht einmal einen Maaßstab hat, deutlicher seyn

koͤnnte. Anm. d. Uebers.

Tafeln