| Titel: | Geschichtliche Darstellung der neuen Brenneinrichtungen, mit und ohne Zutritt der Atmosphärischen Luft. |

| Autor: | Prof. Peter Ludwig Marechaux [GND] |

| Fundstelle: | Band 2, Jahrgang 1820, Nr. XLIII., S. 377 |

| Download: | XML |

XLIII.

Geschichtliche Darstellung der neuen Brenneinrichtungen, mit und ohne Zutritt der Atmosphärischen Luft.

Von Professor Marechaux in Muͤnchen.

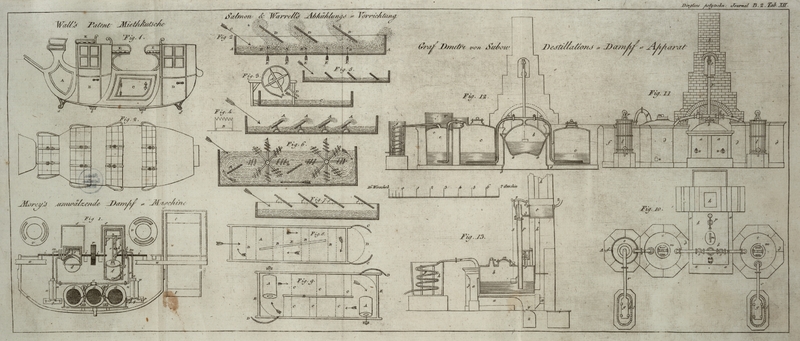

Mit Abbildungen aufTab. XII. XIV. XV. und XVI.

Marechaux über die neuen Brenneinrichtungen mit und ohne Zutritt der atmosphärischen Luft.

1. Aelteste Grundsaͤze welche die Form der Destillirwerkzeuge bestimmten.

So einfach auch die Grundsaͤze sind, auf welchen die Kunst zu destilliren

beruht, so waren doch Jahrhunderte noͤthig, ehe sie deutlich eingesehn, und

in Anwendung gebracht wurden. Vorgefaßte grundlose Ansichten hemmten alle

Fortschritte zu besseren Einrichtungen.

Man war der Meinung, daß die Produkte der Destillation, desto feiner, reiner

und geistiger wuͤrden, je hoͤher man die Daͤmpfe, in schmalen

Roͤhren steigen ließ, und verfertigte nach diesen Ansichten Kessel mit

langen schmalen Halse, aus deren halbkugelfoͤrmigen Haube eine schmale

Roͤhre in das Kuͤhlfaß geleitet war.

Arnauld de Villeneuve scheint der erste gewesen zu seyn,

der solche Destillirapparate beschrieben hat. Wenn auch einige die deutliche Ansicht

gewonnen hatten, daß die Guͤte der Produkte nicht von dieser Form der

Gefaͤsse, sondern von der schicklichen Leitung des Feuers abhieng, so blieb

die einmal uͤbliche Form doch, bis in die neueren Zeiten vorherrschend.

2. Erste Veranlassung zu besseren Vorkehrungen.

Die schottlaͤndischen Branntweinbrenner waren die ersten, die von der alten

Bahn abgiengen. Schon im Jahre 1770 fieng man an wahrzunehmen, daß sie nicht

nach den bekannten Grundsaͤzen arbeiteten: allein man errieth nicht ihre

Verfahrungsart. Es war den Branntweinbrennern in London nicht moͤglich mit

ihnen die Concurrenz auszuhalten, und viele giengen dabei zu Grunde. Die Regierung,

an welche sie sich in dieser Noth wendeten, unterstuͤzte sie dadurch,

daß sie, im Jahre 1786, die Brenntare fuͤr die Schottlaͤnder so

erhoͤhete, daß sie eine dem hoͤchsten Produkte der

taͤglichen Destillation gleichkommende Summe zahlen mußten, bei

welcher Bestimmung aber, man von der Voraussezung ausgieng, daß ihre Blase

innerhalb 24 Stunden nur einmal gefuͤllt wuͤrde, und folglich nur

einmal ablief. Nie hatten die Londner Destillateure mehr leisten koͤnnen, und

die meisten konnten nicht einmal dieses Ziel erreichen.

Wie die Taxe sich vermehrte, veraͤnderten sie die Form ihrer

Destillirgefaͤsse. Nun gelang es Ihnen, innerhalb 24 Stunden, fuͤnf

bis sechsmal, und 5 Jahr spaͤter, ihren Kessel zwanzig Mal leeren zu

koͤnnen. Im Jahre 1797 brachten sie es sogar dahin, ihre Blase in derselben

Zeit 72 Mal zu fuͤllen und zu leeren: so blieb die Concurrenz fortdauernd zu

ihrem Vortheil, eine Blase von einem bestimmten Inhalt, fuͤr welche im Jahre

1786 anderthalb Pfund Sterling gezahlt wurden, wurde 10 Jahre spaͤter, im

Jahre 1796 mit einer Abgabe von 54 Pfund Sterling beschwert.

Da indessen die Reklamationen immer lauter wurden, erhielt der Doktor Jeffrey von den

Lords der Schazkammer den Auftrag, die Sache an Ort und Stelle zu untersuchen. Auf

diese Untersuchung wurde im Jahre 1799 im Unterhause ein weitlaͤuftiger

Bericht erstattet, durch welchen nun das ganze Verfahren der schottischen

Branntweinbrenner aufgedekt wurde. Bei dieser Gelegenheit erfuhr man daß ein

gewisser Millar schon seit zwei Jahren einen Destillirapparat in Thaͤtigkeit

gesezt halte, den er in einem Tage 480 Mal fuͤllen und ablaufen lassen

konnte.

Dieser Apparat, der uͤbrigens zur Verhinderung des Anbrennens sehr

kuͤnstlich eingerichtet war, faßte im Ganzen nur 128 Baierische

Maaß, und die ganze Tiefe desselben, vom Mittelpunkt aus gerechnet, betrug

nur 2 1/2 Zoll. Die Destillation des ersten rohen Stoffes war innerhalb 3 Minuten

vollendet, und in dieser Zeit war die Blase auch schon zur neuen Destillation

geladen. Herr Jeffrey der eine volle Stunde dieser Arbeit bewohnte, sahe diesen

Apparat innerhalb dieser Zeit 21 Mal leeren und wieder fuͤllen. 30 Sekunden

dienten zur Fuͤllung. Die verschiedenen Arbeiter, zur groͤßten

Puͤnktlichkeit abgerichtet, standen auf jeden Wink des Vorstehers der

Brennerei bereit. Eine Beschreibung und Zeichnung dieser Apparate findet man in den

Annalesdes Arts et

manufactures. Band 3 und 4.

Jezt erst erkannte man, daß sie die Vortheite ihrer Destillationen der

Anwendung des Grundsazes verdankten, daß die Produkte

der Verduͤnstung mit den erwaͤrmten Flaͤchen der

Fluͤssigkeiten, wachsen, und daß bei gleichen fluͤssigen

Massen, diese sich um so schneller erwaͤrmen, je niedriger sie im Kessel

stehen. In diesen laͤngst anerkannten Wahrheiten hatte jedoch kein

Londner Brenner das Geheimniß der Schottlaͤnder vermuthet.

3. Gleichzeitige Verdienste der Franzosen um die Destillirapparate.

Indessen waren die fruͤheren Reklamationen der Londner Brenner mit den

Verhandlungen der Kammern in Paris angekommen, und mußten nothwendig den Geist dieser, fuͤr

alles gemeinnuͤzige so empfaͤnglichen, Nation regen; und schon ehe die

Noth die Londner Brenner zu lauten Reklamationen bewog, konnten die Fortschritte der

Schottlaͤnder in der Destillirkunst einem Volke, das mit England so viele

Beruͤhrungspunkte hat, nicht unbekannt geblieben seyn, und mußten

Maͤnner die schon mit den aͤlteren Destillirapparaten unzufrieden zu

werden anfiengen, zum Nachdenken maͤchtig reizen. Im Jahre 1777 wurde von der

damaligen Aufmunterungs-Gesellschaft, (Societé

libre d'emulation pourl'encouragement des arts,

mètiers, et inventions utiles) in Paris, ein Preis, fuͤr die

beste Bauart der Oefen, und die beste Form der Destillirapparate ausgesezt. Der

geschickte Pharmaceutiker Beaumè errang den ersten, und der Abt Moline den

Zweiten. Beide Schriftsteller drehten sich indessen nur um das obige Princip.

– Bessere Anwendung und Benuzung der Waͤrme, – minder hohe,

aber breitere Breunkessel. – Auch Chaptal, der sich spaͤter mit diesem

Gegenstande besonders beschaͤftigte, drang nicht weiter. Eine neue Form des

Helms, der Mohrenkopf, von dem man sich

anfaͤnglich viel gutes versprach, wurde hinterher wieder verworfen, und

findet sich nur noch, ob mit Grund oder Ungrund, in einigen Pharmacien, und

Liqueurfabriken, als unentbehrlich zu gewissen Destillationen.

Ungefaͤhr von 1777 bis 1801, war man in allen Brennereien Englands,

Frankreichs und Deutschlands beschaͤftigt, die alten Formen der

Destillirgefaͤsse nach den neuen richtigen Grundsaͤzen umzuwandeln:

besonders als im 10. Jahre der Republick die Schottischen Brennapparate in den

Annalen der Kuͤnste und Manufakturen zur Kenntniß aller gebracht

worden waren. Indessen erkannte man bald, daß es nur ein gewisses

Verhaͤltniß der Breite zur Hoͤhe giebt, bei welchem Oekonomie

des Brennmaterials, Zeit und Guͤte der Produkte vereinbar sind, und man hatte kaum in den meisten

Brennereien in Frankreich, diese erste an sich schon sehr wichtige Revolution

vollendet, als eine neue Epoche fuͤr die Destillirkunst begann.

4. Merkwuͤrdige aber unbenuzt gebliebene Erfahrung eines Deutschen.

In dem Werke eines geschickten Brenners, uͤber die Branntweinbrennerei, Neuenhahn, aus Nordhausen, findet sich eine Wahrnehmung

aufgezeichnet, die wenn sie damals mit naturwissenschaftlichem Scharfsinn

aufgefaßt worden waͤre, uns Deutschen die Ehre diese Revolution

bewirkt zu haben, leicht verschaffen konnte.

Dieser geschickte Mann spriche in jenem Werke von vielen Versuchen die er, um die

Brennereien zu verbessern, anstellte, die ihm leider! viel Geld kosteten, und keinen

Nuzen brachten.

Damals wurde von den sogenannten Mohrenkoͤpfen viel

Wesen gemacht. Man versprach sich von dem unmittelbar uͤber dem Helm

angebrachten Condensator in Bezug auf die Beschleunigung der Destillation einen

großen Vortheil. Auch unser thaͤtige Mann wollte in seiner Brennerei

die Vortheile dieser gepriesenen Einrichtung einerndten. Es muͤßte

allerdings einen Nuzen gewaͤhren, so dachte er, wenn man die vielen

Daͤmpfe die kondensirt laͤngst den inneren Waͤnden des

großen Helms unnuͤz in den Kessel zuruͤckfließen,

auffangen, und in die Ableitungsroͤhre vereinigen koͤnnte! Er

ließ sich also einen Mohrenkopf zu seiner Blase die auf 9 bis 10

Schaͤffel eingerichtet war, verfertigen. Wie groß aber war sein

Erstaunen, als er sah, daß anstatt der geistigen Fluͤssigkeit die er

sonst, mit Anfang der Destillation, von seiner Maische erhielt, er 3 bis 4 Maaß Wasser

bekam; und daß nach dieser Menge Wasser sich erst eine geistigere Fluͤssigkeit zeigte.

Diese Sprache der Natur verstand unser sonst geistreiche Mann nicht, eben so wenig

als seine Zeitgenossen, denen er seine Erfahrung mittheilte. Gewiß viele

Destillateure, die mit Mohrenkoͤpfen arbeiteten, haben bei ihren kleinen

Apparaten, obgleich im kleinen, dieselbe Erscheinung gehabt, ohne daß sie

solche sich zu erklaͤren wußten: so nahe geht der Mensch an den ihm zu

wichtigen Entdeckungen gegebenen Momenten voruͤber ohne die Bedeutung

derselben zu ahnen: und doch liegt in dieser Thatsache der Grundsaz auf welchem die

neue Destillirkunst beruht. Sie beruht naͤmlich auf dem Mittel von den sich

erhebenden Daͤmpfen die waͤssrigen Theile, so viel wie

moͤglich, abzusondern, um die geistigeren in groͤßerer Menge zu

erhalten: unser Brenner hatte die Aufgabe umgekehrt; dem Kessel hatte er die

geistigen zuruͤckgegeben, und das Wasser zur Ausbeute erhalten: Wie wenig

Nachdenken war noͤthig, um die Umkehrung dieses Prozesses zu bewirken, um das

Wasser dem Kessel, die geistigen Produkte dem Kuͤhlfaß

zuzufuͤhren, und den noͤthigen Mechanismus dazu auszudenken! Die

Loͤsung der Aufgabe, durch eine einzige Destillation

Produkte von beliebiger Staͤrke zu bekommen, blieb also einem

andren, und zwar einem Franzosen vorbehalten. Ein Zufall fuͤhrte dahin.

5. Veranlassung zu Edouard Adam's Destillir-Apparat.

Im Jahre 1799 wohnte Edouard Adam, zu Montpellier einer

chemischen Vorlesung bei. Hier wurde der Woulfische Apparat vorgelegt, und seine

fuͤr die Chemie wichtigen Resultate entwickelt. Dieser Apparat besteht aus

einer beliebigen Reihe von Gefaͤssen, die mit dem Halse der Retorte in

Verbindung stehn, und die Produkte der Destillation empfangen: Diese Gefaͤsse

werden durch zweischenklich gebogene Communikationsroͤhren mit einander so verbunden,

daß der eine laͤngere Schenkel jeder Roͤhre bis auf den Boden

der naͤchstfolgenden Flasche reicht.

Dieser Apparat gewaͤhrt einen doppelten Nuzen: Wir koͤnnen einerseits

durch ihn, gleichzeitig, saure Fluͤssigkeiten in verschiedenen Concentrations

Graden erzeugen, anderseits die waͤßrigen Produkte, und die

condensirbaren Daͤmpfe von den Gasen oder den nicht condensirbaren

Daͤmpfen scheiden, und beide Produkte besonders erhalten.

Diese Entwikelung weckte augenblicklich in Edouard Adam einen Gedanken, der ihn

seither nicht mehr verließ. Es schien ihm, daß er, vermittelst eines

solchen Apparats die Produkte der Weindestillation ebenfalls in gesteigertem

geistigen Zustande erhalten muͤsse. Diese dunkle Ansicht eines

moͤglichen Erfolges, die er auf keine klare Begriffe der Prozesse die hier

vor sich gehn wuͤrden, zuruͤckfuͤhren konnte, verwickelte ihn,

zwei Jahr hindurch, in eine Reihe kostspieliger Versuche, die seine Erwartungen

lange taͤuschten, ehe sie ihn zu erwuͤnschten Resultaten

fuͤhrten. Als er nun, vermittelst seines großen Apparats, wirklich,

aus einer ersten Destillation, sogleich Branntwein, und sogar Alkohol erhalten

konnte, suchte er sich den Erfolg dieser Entdeckung zu sichern, und erhielt unter

dem 1. Junius 1801, auf 14 Jahre, ein Erfindungs-Patent. Bis dahin hatte er

seine Arbeiten so geheim wie moͤglich betrieben; jezt, da er sich gesichert

glaubte, gestattete er die Ansicht seines prachtvollen Apparats, der damals die

Neugierigen in Menge anzog, und allgemeine Bewunderung erregte.

6. Beschreibung des Adam'schen Destillier-Apparats.

Durch die Entdeckung, daß der woulsische Apparat mit Erfolg auf die

Destillation der geistigen Produkte angewendet werden kann, machte die Destillir-Kunst einen neuen

großen Schritt vorwaͤrts.

Deshalb verdient auch, diese an sich noch sehr unvollkommne Einrichtung, die aber zu

mannigfaltigen Modifikationen, welche der Scharfsinn denkender Koͤpfe nunmehr

daraus ableitete, nicht nur eine ehrenvolle Erwaͤhnung in polytechnischen

Zeitschriften, sondern zugleich auch eine umstaͤndliche Abzeichnung

derselben, in ihrer Urform.

Diese Abzeichnung findet sich Tab. XIV. Fig. 1.

A Ofen, mit dem Brennkessel B, dessen gewoͤlbter Obertheil allein, uͤber das Mauerwerk

hervorragt. Die punktirten Linien bezeichnen seine Gestalt. Die Roͤhre C mit ihrem Hahn versehn, dient zur Ausleerung des

Kessels, und der Eierfoͤrmigen Koͤrper, die wir mit Adam die Eyer nennen werden. Die kleine Roͤhre D, mit ihrem Hahne, giebt das Zeichen, daß der

Kessel bis zu zwei Drittel gefuͤllt ist. Unmittelbar uͤber der

Woͤlbung des Kessels B ist an der Roͤhre

I eine kleine Roͤhre E, mit einem Hahne, angebracht, die sich in die lange Roͤhre xxxx oͤffnet, welche das lezte Ei, und die

dazwischenliegenden, mit dem Brennkessel B in Verbindung

sezen kann, und mit der kleinen in dem Faße F

befindlichen Schlange in Verbindung steht, und dazu dient, nach Belieben den

jedesmaligen Zustand der Daͤmpfe in dem einen oder dem andren Ei zu

pruͤfen. Man empfaͤngt das Produkt derselben aus der mit ihrem Hahne

versehenen Roͤhre G.

HHH eierfoͤrmige Gefaͤsse, die neben

einander auf einem festen Zimmerwerke PQ ruhen.

Jedes Ei steht aufrecht in einer, in diesem Zimmerwerke angebrachten runden

Oeffnung. Das Zimmerwerk selbst stuͤzt sich mit dem einen Ende auf das

Mauerwerk des Brennkessels, und mit dem andren auf das Mauerwerk, auf welchem das

Faß U steht.

I Roͤhre, die den Brennkessel mit dem ersten Ei in Verbindung sezt. Sie reicht

bis gegen das unterste Ende desselben. Hier erweitert sie sich, und bildet einen mit

unzaͤhligen Loͤchern (von 3 Milimetres jedes) durchbohrten Seiger.

Dieses Rohr ist an das Ei luftdicht angeloͤthet. Das erste Ei ist mit dem

zweiten, das zweite mit dem dritten, u.s.w. durch die Roͤhre M, in Verbindung gesezt, welche wie die Roͤhre

I gestaltet, und an die Eier luftdicht

angeloͤthet ist. Auch reichet sie, so wie diese, bis gegen das unterste Ende

des Eies.

Das lezte Ei ist bis gegen seine Mitte mit einem Kuͤhlfaß umgeben, um

einen Theil der Daͤmpfe, die man nach Belieben in dieses Ei leiten kann, zu

verdichten. Der Hahn O dient, das zu warm gewordene Wasser abzulassen.

Die Roͤhre R oͤffnet eine Verbindung

zwischen den zweiten Ei und der Schlange; und vermittelst dieser Vorkehrung

erhaͤlt man aus der Destillation des Weins, durch eine einzige Operation,

Branntwein zu 18 Grad. Zwei Eier reichen dazu hin. Alsdann aber muß der Hahn

M die Verbindung des zweiten Eies mit dem dritten

unterbrechen.

Die Roͤhre S sezt das dritte Ei mit der Schlange

in Verbindung. Sollen alle 3 Eier thaͤtig werden, so oͤffnet man die

Haͤhne M und S, und

schließt den Hahn R.

Das 3. Ei H, mit seinem Mantel N versehn, kann mit Branntwein zu 18 Grad gefuͤllt werden, wenn man

Alkohol zu 29 Grad haben will: wollte man staͤrkeren, so

muͤßten die Daͤmpfe noch durch ein zweites aͤhnliches,

mit Branntwein gefuͤlltes, Ei streichen, ehe sie die Schlange erreichen.

U ein hermetisch geschlossenes mit einer Schlange

versehenes Faß; es wird mit Wein angefuͤllt, welchen die aus den Eiern

sich entwikelnden Daͤmpfe, bei ihrem Durchzuge erwaͤrmen. Von dem

gewoͤlbten Deckel a erhebt sich die Roͤhre

b, welche die sich in diesem Fasse bildenden

Daͤmpfe, entweder in das Gefaͤß T,

oder, nach Belieben, in eines von den Eyern, oder auch in den Brennkessel leitet, um

sie so mit den

uͤbrigen Daͤmpfen vereiniget, der Schlange des Kuͤhlfasses

zuzufuͤhren. Die lezte Verbindungsroͤhre, naͤmlich mit dem

Kessel, die man sich leicht denken kann, ist hier nicht abgezeichnet worden.

V großes Kuͤhlfaß, mit der

Hauptschlange. Das Wasser wird durch die Roͤhre c

zugeleitet, welche bis auf den Boden des Fasses reichet, und von unten auf das obere

warme Wasser abtreibt: Drei eiserne Klammern ddd

heften die Ableitungsroͤhre an das Faß.

fff ist die Roͤhre, durch welche der Wein,

aus einem großen gemauerten Behaͤlter, in das Faß V gepumpt wird, und die ebenfalls bis auf den Boden

dieses Fasses reicht. ggg Verbindungsroͤhre

des Fasses U mit dem Brennkessel B und den Eiern.

hik Haͤhne, welche die Verbindung der Eier

mit der Roͤhre ggg zulassen oder hemmen,

llmn Haͤhne, welche jedes Ei mit dem

Kessel B, wenn es geleert, und mit dem Fasse U wenn es gefuͤllt werden soll, in Verbindung

sezt.

ooo Roͤhre mit trichterfoͤrmiger

Oeffnung P, durch welche man die lezten, zu schwachen

Produkte der Destillation, und schwache Branntweine uͤberhaupt, in den Kessel

giessen kann. L kurze Roͤhre gegen die Mitte

eines jeden Eies: sie zeigt an, daß die Eier bis dahin mit Wein

gefuͤllt sind. Man verstopft die Oeffnung mit einem kleinen korkenen

Stoͤpsel.

7. Verfahrungsart mit diesem Apparate.

Um diesen Apparat in Thaͤtigkeit zu sezen, werden der Kessel, und die Eier auf

folgende Art mit Wein gefuͤllt. Man schließt zuerst die Haͤhne

kih welche die Verbindungsroͤhre ggg mit den Eiern verbinden; und oͤffnet

die an dieser Roͤhre befindlichen Haͤhne llmn. Nun fließt der in dem Fasse U

enthaltene Wein in den Kessel B. Unterdessen pumpt ein

Arbeiter frischen Wein in das Faß, und hoͤrt mit dem Pumpen auf, wenn der kleine Hahn D am Kessel B zeigt,

daß dieser seine Ladung hat. Nun wird dieser Hahn geschlossen, und zugleich

auch der Hahn n, der dem Kessel am naͤchsten

liegt. –

Jezt erst werden die Eier gefuͤllt, und zuerst das erste Ei, durch Oeffnung

des Hahns k, und man weiß daß es seine

Ladung hat, wenn der Wein aus der kleinen Oeffnung L

sich ergießt, die man alsdann, so wie den Hahn k

schließt: so verfaͤhrt man mit jedem Ey, ausgenommen mit denen, die

mit einem Mantel versehen sind, und die in diesem Apparat die Condensatoren genannt werden.

Sobald der Wein im Kessel erwaͤrmt genug ist, streichen die Daͤmpfe,

durch den, in den Eiern befindlichen Wein, begeben sich in die Schlangen und von

dort condensirt in das unterstehende Faͤßchen. Zwei Eier sind

noͤthig um Branntwein von 18 Grad zu bekommen; mit mehreren wuͤrde er

staͤrker werden, es ist aber leichter sich dazu der Condensatoren zu bedienen.

8. Theoretische Ansicht des hier angewendeten Verfahrens.

Es ist klar, daß die mechanische Einrichtung dieses Apparats mit der des

Woulfischen vollkommen uͤbereinstimmt: allein dieser Umstand ist auch das

einzige, worin eine Uebereinstimmung gefunden werden kann. Wenn auch der Woulfische

Apparat die erste Idee zu der neuen Destillirmethode weckte, so hat man doch unrecht

gehabt, sie eine blosse Copie desselben, wie sich le

Normand „Essai sur la distilation, Paris 1811,

S. 118“ ausdruͤckt. Es kommt hier nicht auf die Form der

Gefaͤsse, sondern auf die inneren, in diesen Gefaͤssen vor sich

gehenden chemische Prozessen an. Sobald diese lezten deutlich erkannt sind, ist es

ein leichtes, die aͤusseren Formen, und die Nebenumstaͤnde des

Apparats, unmittelbar

nach den Forderungen des vorwaltenden Princips einzurichten.

Es ist gewiß, daß Edouard Adam, als er seine Versuche anstellte, von

den chemischen Prozessen, welche die Resultate seiner Versuche

herbeifuͤhrten, nicht einmal eine dunkle Idee hatte, und sehr wahrscheinlich,

daß er die geistigen Stoffe mit den Gasen verglich, die nach

Zuruͤcklassung der groͤberen oder der waͤsserigten Theile, sich

in den aͤussersten Flaschen sammeln.

Le Normand, der das Verdienst hat, die neuen Apparate beschrieben, und zur

allgemeinen Kenntniß gebracht zu haben, war in Errathung des vorherrschenden

Princips in Bezug auf den Adamschen Apparat nicht gluͤcklicher; er sagt

naͤmlich in dem eben angefuͤhrten Werke, Seite 135. „Adam

leitet die Daͤmpfe durch Fluͤssigkeiten, die, weil sie eine groͤßere Verwandtschaft zu dem in jenen

Daͤmpfen enthaltenen Wasser haben, dieses lezte

zuruͤckhalten, und dadurch immer waͤsserigter werden.“

Diese dunkele Ansicht, des hier obwaltenden chemischen Prozesses, muß

besonders erwaͤhnt werden; weit sie von dort aus, in deutsche Schriften, die

nach le Normand den Adamschen Apparat beschrieben und erklaͤrt haben,

uͤbergegangen ist.

Die wahre Ursache der Rectification der Alkoholdaͤmpfe, wenn sie durch ein

erwaͤrmtes fluͤssiges Mittel streichen, liegt im folgenden, und

laͤßt sich sowohl auf den Adamschen als auf alle folgende

Destillirapparate anwenden.

Wenn zwei Fluͤssigkeiten von verschiedener Waͤrmekapacitaͤt, wie

hier Wasser und Alkohol, der Wirkung der Waͤrme ausgesezt werden, so

vertheilt sich diese, zwischen beiden, nach dem

Capacitaͤts-Verhaͤltniß, bis fuͤr beide, die

Veraͤnderung des Aggregats-Zustandes eintreten kann. Das Wasser bedarf

dazu 80 Grad, der Alkohol ungefaͤhr 62 Grad; woraus folgt, daß eine

Mischung aus Wasser und Alkohol den Siedpunkt um so eher erreicht, je mehr Alkohol darin

enthalten ist.

Streichen nun die Daͤmpfe beider, gemischt, durch ein fluͤssiges

Mittel, dessen Temperatur unter 80 Grad steht, so kann sich der Wasserdampf darin,

als solcher, nicht erhalten, er wird um so schneller condensirt, je niedriger die

Temperatur ist.

Der Alkohol-Dampf wuͤrde sich eben so wenig in diesem Mittel als Dampf

erhalten koͤnnen, wenn nicht die schnell erfolgende Verdichtung des ihn

begleitenden Wassers, auf seinem Wege, durch die Fluͤssigkeit, zur

Erhoͤhung der Temperatur des Mittels eine große Menge freie

Waͤrme entwikelte, die bei der schnellen Bewegung, das Erkalten verhindert.

Ohne diese, und bei laͤngerem Verweilen wuͤrde sich die Temperatur des

Alkoholdampfes mit der des fluͤssigen Mittels ins Gleichgewicht sezen, und

die Dampfform verschwinden.

Es ist, bei dieser Ansicht, klar, daß es ein Grad der Temperatur des

fluͤssigen Mittels geben muß, der so niedrig ist, daß die durch

die Verdichtung des Wassers freigewordene Waͤrme nicht mehr hinreicht die

Erkaltung des Alkoholdampfes zu verhindern, und bei welchem er sich gar nicht als

Dampf aus dem fluͤssigen Mittel erheben wuͤrde. Die Beobachtung hat

bis jezt diesen Punkt noch nicht aufgesucht, wenigstes nicht bestimmt: es scheint

aber, daß er bei einer Temperatur von nahe an 36 bis 40 Grad eintreffen wird.

Ueber diese Normaltemperatur hinaus bis nahe an 80 Grad hin, ist eine Breite,

innerhalb welcher die Wasserdaͤmpfe sich verdichten, und die

Alkoholdaͤmpfe durchstreichen werden, ohne wesentlicher Verminderung ihres

Alkoholgehalts.

9. Anwendung dieser theoretischen Saͤze auf die beiden ersten Mittelgefaͤsse dieses Apparates.

Wenn man nun von diesen Saͤzen ausgeht, so wird es leicht seyn, die Wirkungen

derselben an dem Adam'schen Apparat zu verfolgen, und zugleich die durch Mangel an

deutlicher Einsicht in die Natur der Sache beigefuͤgten stoͤrenden

Kraͤfte aufzudecken.

Adam laͤßt die Daͤmpfe in zwei sehr grosse, halb mit Wein

gefuͤllte, eierfoͤrmige Koͤrper, und zwar vertheilt aus

seigerfoͤrmigen Oeffnungen, eindringen.

Der Widerstand der hohen Saͤule der Fluͤssigkeit die sie

zuruͤckdraͤngen muͤssen, vermehrt ihre Spannung, und

koͤnnte, wenn nicht darauf besondere Ruͤcksicht genommen waͤre,

das Zersprengen der Gefaͤsse nach sich ziehen. Da jene sehr zertheilt in die

kalte Fluͤssigkeit kommen und folglich derselben viel Oberflaͤche

darbieten, so werden sie anfangs beide, die Wasser- und die

Alkoholdaͤmpfe, verdichtet, bis endlich der Wein eine Temperatur erlangt, die

das Durchstreichen der Alkoholdaͤmpfe gestattet. Dann hoͤrt man in den

Gefaͤssen das Geraͤusch der zerplazenden Daͤmpfe, die Le

Normand sehr mit Unrecht das Sieden der Fluͤssigkeit nennt: allein in diesem

ersten Ei, ungeachtet der kupfernen Huͤlle, die ein guter Waͤrmeleiter

ist, muß sich, zumal bei der großen Waͤrme, welche die

Daͤmpfe, wegen der Spannung die sie im ersten Kessel erfahren, der Wein nach

und nach bis zum wirklichen Siedepunkt erwaͤrmen, der hier weit eher, als im

Kessel selbst eintreten wird, weil sich eine geraume Zeit lang die ganze Masse der

an Alkohol reichhaltigeren Daͤmpfe der ersten Destillations-Periode in

diesem ersten Ei verdichteten. Es entstehen also von dem Zeitpunkte an, wo der Wein

im ersten Ei zu sieden anfaͤngt, zwei von einander sehr verschiedene Prozesse; vermittelst

des ersten erfolgt eine Verminderung der Wasserdaͤmpfe, weil die Temperatur

des Weins in dem Ei doch immer unter der des siedenden Wassers selbst bleibt, durch

den andren erfolgt eine foͤrmliche Destillation, der des ersten Kessels

vollkommen gleich. Diese lezte erhebt mit den Alkoholdaͤmpfen eine

große Menge Wasserdaͤmpfe; und da bei der hohen Temperatur des

fluͤssigen Mittels nur wenige von diesen bei ihrem Durchzuge verdichtet

werden koͤnnen, so giebt die Destillation des ersten Eies ein Produkt, das

dem anfaͤnglichen des ersten Kessels nicht selten an Alkoholgehalt

nachsteht.

Nun haͤufen sich, unter der Woͤlbung des ersten Eies, die

Daͤmpfe so lange zusammen bis sie durch Zuruͤckdraͤngung der

zweiten Wassersaͤule des andren Eies, in den darin enthaltenen Wein dringen.

Mittlerweile aber verlieren die Wasserdaͤmpfe, durch den Unterschied der

Temperatur der warmen kupfernen Waͤnde an welche sie durch ihre große

Spannung stark angedruͤckt werden, einen Theil ihres Wassers, und so kommen

sie, durch diese erste Laͤuterung, reicher an Alkohol, zum zweiten Ei

hin.

Das zweite Ei muß indessen auch zuerst bis zu dem Punkt erwaͤrmt

werden, wo das Durchstreichen der Alkoholdaͤmpfe moͤglich wird. Da

aber diese die Wasserdaͤmpfe in kleinerer Menge und minder erwaͤrmt

mit sich fuͤhren, so bleibt in diesem Ei die Fluͤssigkeit unter dem

Siedepunkt, und da sich, bei einem groͤßeren Unterschied in der

Temperatur mehr Wasserdaͤmpfe verdichten, und das fluͤssige Mittel

uͤberdieses nicht den Siedepunkt erreicht, so erheben sich nur wenige

Wasserdaͤmpfe von der Oberflaͤche. Solcher Gestalt wird die

eigentliche Destillation unbedeutender, die Scheidung der Wasserdaͤmpfe aber

betraͤchtlicher, und das Produkt kann bis zu 18 Grad gesteigert werden; ein

an sich niedriger Grad, der weit hoͤher ausgefallen waͤre, wenn die

stoͤrende Wirkung einer wirklichen unvermeidlichen Destillation im ersten Ei, nicht dazwischen

getreten waͤre.

Die Erwaͤrmung des Weins, vermittelst der ersten Schlange, ist daher,

fuͤr diesen Apparat, ein wesentliches Erforderniß, ohne welches

wahrscheinlich an Zeit und Holz was der Fabrikant an innerem Alkoholgehalt gewonnen

haͤtte, verloren gegangen waͤre.

10. Verhalten der eierfoͤrmigen Gefaͤsse, welche Adam Condensatoren nannte.

Wenn sich auch wirklich begreifen ließ; wie die verwickelten, sich

durchkreuzenden chemischen Wirkungen in den beiden ersten Eiern, dem Erfinder dieser

wesentlich verbesserten Destillation, die wahre Bewandtniß der Sache aus dem

Gesichtspunkte verruͤckten, so bleibt es unerklaͤrbar, daß die,

durch die Condensatoren erzielten, Phaͤnomene, ihn nicht unmittelbar auf die

Natur der Sache fuͤhrten, und ihn zur Umaͤnderung mehrerer Theile

seines Apparats bewogen.

Seine mit Wasser umringten leeren Eier gaben ihm zum zum Resultat, der darin

erfolgten Condensation, ein waͤsserigtes Produkt, das er zur wiederholten

Destillation in das lezte Ei goß.

Dieses Pflegma war die Wirkung der Verdichtung der Wasserdaͤmpfe an den

Waͤnden des kupfernen Gefaͤsses; eine Verdichtung die weit

betraͤchtlicher gewesen waͤre, wenn die Erkaͤltung sich tiefer

in die Masse der Daͤmpfe haͤtte verbreiten koͤnnen.

Der Durchmesser des Eies wirkte also wiederum hier stoͤrend, indem er der

erkaltenden Wirkung der Seitenwaͤnde des Eies zu viel Daͤmpfe

entzog.

Da nun Adam aus der Verdichtung der waͤsserigten Daͤmpfe in seinen

Condensatoren, das Raͤthsel seiner eigenen Erfindung nicht aufzuloͤsen

wußte, so fanden sich andre, bis durch ihren Scharfsinn, ihm sogar die Ehre der Erfindung

raubten, indem sie auf die Entdeckung und die richtige Anwendung des hier

vorherrschenden Princips gerechte Anspruͤche machen konnten, und Adam wurde

bei jeder Klage auf seinen Woulfischen Apparat zuruͤck gewiesen.

11. Einige Hauptmomente.

Wenn man das bisher gesagte zusammenfaßt, so ergeben sich daraus folgende

Hauptmomente, die bei der Einrichtung der Destillirapparate zu beachten sind, wenn

man vermittelst derselben Alkohol von beliebigen Graden erhalten will.

1. Hauptmoment. Es giebt zwei Mittel die mit dem Alkohol sich erhebenden

Wasserdaͤmpfe zu verdichten: man kann sie entweder durch ein

fluͤssiges Mittel, oder durch einen, von einem festen Koͤrper

gebildeten Huͤlle eingeschlossenen Raum durchfuͤhren.

Fuͤhrt man sie durch ein fluͤssiges Mittel, so kann dieses entweder aus

Wasser, oder aus Alkohol,

oder aus dem zu destillirenden Stoffe, oder aus dem, sich durch Condensation in einem

Mittelgefaͤsse sammelnden Pflegma, bestehen.

Das Wasser ist nicht rathsam: wozu neues Wasser, wo

bereits Wasser entzogen werden soll? Alkohol! aber die

Aufgabe soll so aufgeloͤset werden, daß aus den rohen Stoffen Alkohol

nach beliebigen Graden erzeugt werden das ist eben ein Fehler des Adam'schen

Apparats, daß um staͤrkeren Weingeist zu erzeugen, Branntwein

wenigstens zu 18 Graden noͤthig ist, wenn die Eier nicht zu sehr

vervielfaͤltigt werden sollen. – Die zu

destillirende Stoffe. Aber sie bewirken eine zweite Destillation in dem

ersten Ei, und heben durch die Wasserdaͤmpfe die sie darunter mischen, die

Fruͤchte der ersten Rectification. Will man die Waͤrme der sich aus

dem Kessel entwickelnden Daͤmpfe mit Vortheil benuzen, so ist es weit

vortheilhafter, daß man sie unmittelbar, vermittels einer Schlange, in ein

mit dem zu erwaͤrmenden rohen Stoffe, gefuͤlltes Faß steigen

lasse. Hier werden sie schon einen Theil ihres Wassers absezen, und noch viel mehr

wenn man die Schlange so einrichtet, daß jene Daͤmpfe schon darin

einige Rectification erfahren, ehe sie sich durch die

eigentlichen Rectificatoren nach dem

Kuͤhlfaß hin begeben. – Es bleibt also nur noch das durch Condensation der Daͤmpfe gesammelte Pflegma. So

bekommt man freilich nur anfaͤnglich die geistige Fluͤssigkeit, wie

der erste Kessel sie unmittelbar giebt, aber wie die Mittelgefaͤsse sich

durch die Daͤmpfe erwaͤrmen, sammelt sich darin das Pflegma, das sich

laͤngst den Waͤnden des Gefaͤsses condensirt, und sobald das

Ende der Roͤhre dadurch geschlossen wird, geht die Rectification vor sich.

Breite metallene Gefaͤsse, welche die Waͤrme schnell ableiten thun

dazu die besten Dienste. Das Pflegma sammelt sich hoͤchstens einige Zolle

hoch, die waͤsserigten Daͤmpfe condensiren sich schnell, die geistigen

verlassen schnell das erkaltende Mittel, und es erfolgen erwuͤnschte, durch

keine Destillation geschwaͤchte, Produkte. – Die

seiherfoͤrmigen Oeffnungen, mit ihren vielen kleinen Loͤchern sind

nicht zu rathen; sie zerstaͤuben zu sehr die Daͤmpfe, vermehren zu

sehr die Oberflaͤchen, und befoͤrdern die Verdichtung des Alkohols

selbst. Bei großen Massen besser weitere Roͤhren, die von einem

Mittelpunkt aus, die Daͤmpfe in mehreren von einander entfernten Punkten in

die erkaltende Fluͤssigkeit fuͤhren! Sollte sich, bei gar

großen Kesseln, die Temperatur im Mittelgefaͤß so sehr

erhoͤhen, daß einiger Nachtheil daraus erwuͤchse, zu

laͤßt sich leicht, durch zweckmaͤssige Anwendung des Wassers

das Uebel heben.

Was das zweite Mittel anbetrift, so folgen aus dem Princip selbst von welchem die

Verdichtung der Wasserdaͤmpfe hier abhaͤngt, die Bedingungen, unter welchen sie

moͤglich werden wird.

Erste Bedingung. Die Seitenwaͤnde muͤssen eine hoͤhere

Temperatur haben; ist sie zu niedrig, so verwandeln sich in der Roͤhre selbst

die Wasserdaͤmpfe in leichte Nebel, die mit dem Alkoholdampfe fortgerissen

werden. Sie verdichten sich ehe sie die Seitenwaͤnde beruͤhren, und

schlagen sich an denselben nicht als Tropfen zusammen: dis Produkte ziehen davon

keinen Nuzen.

Zweite Bedingung. Die Masse der Daͤmpfe die durch diese Huͤllen

durchziehn, muß wenig Tiefe haben. Sind die Seitenwaͤnde zu sehr von

einander entfernt, so wirkt ihre Temperatur nicht tief genug in die durchziehende

Daͤmpfe, und die Meisten entziehn sich ihrem Einfluß. Das ist der Fall

mit den Adam'schen Eiern. Breite Kanaͤle, mit geringer Tiefe, werden die

besten Dienste leisten.

Dritte Bedingung. So wie eine zu niedrige Temperatur hier schadet, so schadet auch

eine zu hohe. Dieselbe hohe Temperatur an metallenen Waͤnden, und in einem

fluͤssigen Mittel muß nothwendig auf die durchziehenden Daͤmpfe

sehr verschiedene Wirkungen aͤussern. In dem fluͤssigen Mittel ist die

kleine Dampfblase von der erkaltenden Fluͤssigkeit ganz umringt, sie wird

kleiner in dem Verhaͤltnisse, wie sie mehr waͤsserigte Daͤmpfe

verliert, wie sie sich weiter hinaufwaͤlzt, wird sie von frischen

Wassertheilchen umhuͤllt; nicht so wenn sie sich in erwaͤrmten

metallenen Kanaͤlen fortwaͤlzen, ist ihre Temperatur sehr hoch so

verdichtet sie nur einen sehr kleinen Theil der durchziehenden Daͤmpfe, so

daß die Wirkung dieser Verdichtung fast unmerklich bleibt. Hieraus folgt

als

vierte Bedingung, die Nothwendigkeit einer Vorkehrung die dahin wirke, die

Waͤrme des Kanals, in welchem sich die Wasserdaͤmpfe niederschlagen

sollen, bei der dazu schicklichsten Temperatur zu unterhalten. Dazu ist Wasser das

brauchbarste Mittel; um so mehr da sich leichte Einrichtungen erfinden lassen, durch

welche es bei der noͤthigen Temperatur erhalten werden kann. Endlich, als

fuͤnfte und lezte Bedingung wird es nuͤzlich seyn, den zu schnellen

Lauf der Daͤmpfe in solchen Rectificatoren etwas aufzuhalten, damit die

erkaltenden Waͤnde auf sie zu wirken, die noͤthige Zeit bekommen; ein

Aufenthalt den man am fuͤglichsten durch winkelfoͤrmige Beugungen

erzielen wird. Der sich sehr schnell fortwaͤlzende Dampf an diesen Beugungen

zuruͤckgestossen, und dadurch in seinem Flug aufgehalten, wird um so

laͤnger der verdichtenden Wirkung des Apparats ausgesezt bleiben, und desto

mehr Wasser zuruͤcklassen.

Da nun kein drittes Condensationsmittel der waͤsserichten Stoffe bei der

Destillation der geistigen Fluͤssigkeiten moͤglich ist, sehen wir jezt

welchen Nuzen das Genie verschiedener Erfinder aus solchen Betrachtungen gezogen

hat.

12. Solimani, erraͤth das Princip des Adam'schen Verfahrens.

So geheim auch Adam seine Einrichtungen zu verfertigen bemuͤhet gewesen war,

so geheim blieben doch nicht seine Hoffnungen, und die Resultate seiner

Arbeiten.

Es war schon genug, daß man wußte, daß es ihm gelungen war,

durch eine einzige Operation Kaufmannsgut zu erzeugen, um Nacheiferung, und ernstes

Nachdenken uͤber die dazu schicklichen Mittel zu wecken. Oft darf man nur

wissen, daß eine Sache moͤglich ist, um zur Erfindung derselben

schnell zu gelangen.

Edouard Adam fand einen gefaͤhrlichen Nebenbuhler in Laurent Solimani, Professor der Chemie an der Centralschule, im

Gard-Departement. Es sey nun daß dieser Mann einige Kunde von Adam's

Vorkehrungen erhalten, oder daß er bloß Kenntniß von den erzielten

Resultaten bekommen hatte, genug; es gelang ihm das reine, in jenen Prozessen

vorwaltende Princip zu entdecken, und nach den Forderungen desselben einen

Destillirapparat zusammen zu sezen, der mit Leichtigkeit Resultate lieferte, die nur

mit Muͤhe und durch complicirte Prozesse durch die Adam'sche Combinationen

erreicht werden konnten.

Sein Erfindungspatent ist vom 6. Juni 1801. Er erhielt es also acht Tage

spaͤter als Adam das Seinige.

Wenn man in dem Adam'schen bloß die Wiege der neuen Destillirkunst erblickt,

so blicken aus dem Solimani'schen die mannigfaltigen Kenntnisse eines mit den

Naturkraͤften, und den Wirkungen derselben vertrauten Mannes. Von dem Baue

des Ofens an, bis zu dem lezten Ziel der Destillation hin, beruhen

saͤmmtliche Einrichtungen auf den richtigsten Grundsaͤzen der

Wissenschaft, und auf den erprobtesten Erfahrungen.

13. Beschreibung des Solimani'schen Apparats.

Solimani ließ diesen Apparat zu Calvisson im Gard-Departement

aufrichten.

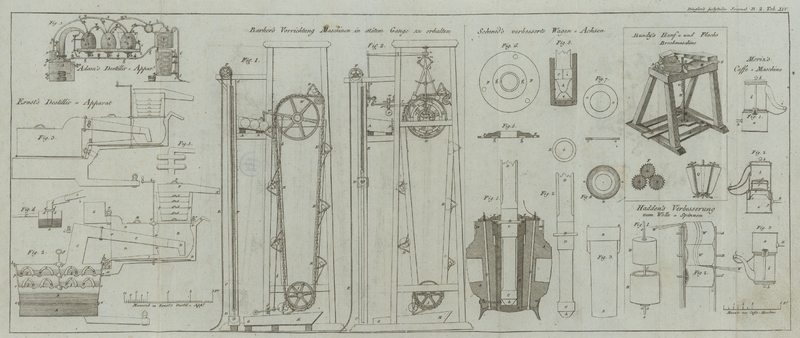

Fig. 14.

Tab. XV. zeigt den Apparat in Thaͤtigkeit.

Fig. 15. Ein

Durchschnitt desselben, um das innere des Ofens desto deutlicher darzuthun.

Der Apparat in dieser Brennerei ist doppelt, auf der rechten Seite dieser beiden

Figuren steht man an der Zeichnung die Linie die den Bruch andeutet, es waͤre

uͤberfluͤssig gewesen den Apparat zweimal zu zeichnen. Sie stehen

gegen einander umgekehrt, so daß die beiden Faͤßchen S in welchen der Alkohol sich sammlet, neben einander

stehen.

AA Roͤhre die den Wein, nach Oeffnung des

Hahnes B, durch die Roͤhre CC in den Kessel leitet.

DD zwei nebeneinander mittelst der Roͤhre

E in Verbindung gesezte Kessel: sie sind doppelt

genommen, zur Vermehrung der Oberflaͤchen; beide viereckig, oben

gewoͤlbt, mit rundem Halse, und gewoͤlbter Haube. Aus jeder Haube geht

seitwaͤrts eine conisch gebildete Roͤhre gg, hervor; und beide oͤffnen sich in die Roͤhre EE, welche die Daͤmpfe in das Faß F, das zur Laͤuterung derselben dienet,

fuͤhrt, von wo aus sie durch die Roͤhre G,

in den Rectificator, (der Erfinder nennt diesen Theil des

Apparats, der Alkogen) H

gefuͤhrt werden, in welchen sie steigen, und rectificirt, durch die

Roͤhre I zu dem Kuͤhlapparat im Fasse V gelangen, und sich von hier aus, condensirt, in das

Faͤßchen S ergiessen.

LL Roͤhre, die das kalte Wasser in das

Abkuͤhlungsgefaͤß des Rectificators fuͤhrt.

M Heberfoͤrmige Ableitungsroͤhre, welche

die im luftdicht verschlossenen Fasse F abgeschiedenen

waͤsserigten Theile zu der Pumpe N fuͤhrt,

von wo aus sie alsdann, vermittelst des Pumpenarmes O in

die Roͤhre VVV, zu dem Kessel hin, hinauf

getrieben werden.

P kleine Thuͤre, die zu noͤthigen

Reparaturen den Eingang in den Ofen gestattet.

Q Ofenthuͤre, fuͤrs Brennmaterial.

R Thuͤre des Aschenbehaͤlters.

h Roͤhre, welche das Wasser zum Dampfkessel aa fuͤhrt.

d glaͤserne Roͤhre, die mit dem Dampfkessel

aa in Verbindung steht, um den Wasserstand

desselben anzuzeigen.

S Faͤßchen, fuͤr die Produkte der

Destillation.

T Rauchfang.

XX Wasserleitungsroͤhre fuͤr das

Kuͤhlfaß, und das Abkuͤhlungsgefaͤß des

Rectificators.

Y Wasserbehaͤlter fuͤr den

Verdichtungsapparat, der hier die Stelle der gewoͤhnlichen Schlange vertritt,

und fuͤr die beiden Brennapparate die hier zusammenstossen geraͤumig genug seyn

muß. Er ist aus Quadersteinen aufgefuͤhrt.

aa große kupferne Pfanne, unter welcher

gefeuert wird. Vermittelst dieser werden die Kessel durch Daͤmpfe

erwaͤrmt.

bb Gestalt des Mauerwerks. Der Ofen ist nach

Servau's Principien, um die Wirkung des Feuers zu verstaͤrken, gebauet. Die

Flamme, gezwungen, sich unter der kupfernen Pfanne, in mehreren

kreisfoͤrmigen Bewegungen fortzuwaͤlzen, findet, wie sie

fortschreitet, Hindernisse, gegen welche sie anstoͤßt, und die

dadurch, ihre Lebhaftigkeit vermehren. Die Wirkung ist dermaassen groß,

daß, obgleich der Heerd fuͤr die Steinkohlen kaum 3 Decimetres intz

gevierte haͤlt, und die Steinkohle wenig Flamme giebt, die Flamme dennoch in

einem ununterbrochenen 11 Metres langen Strich, nach Verzehrung alles Rauches den

Rauchfang erreicht. Die Breite des Kanals in welchen sich die Flamme fortbewegt, ist

ungefaͤhr von 2 Dec. an seinem Ursprunge, und wird von dort an immer

schmaͤler.

cccccc eiserne Stangen, auf welchen der Dampfkessel

ruht.

fff Gewoͤlbe aus Quadersteinen, um dem

Drucke der Daͤmpfe zu widerstehn.

ZFig. 1.

Sicherheitsventil, welches man mehr oder weniger belastet, wie man mehr oder weniger

Waͤrme noͤthig hat.

Fig. 16.

zeigt einen Durchschnitt des Kuͤhlapparats. Der Condensator ist aus zwei

verzinnten Kupferblechen gemacht, die dazwischen einen Raum von 2 Linien lassen, und

die 6 Beugungen, jede unter einem Winkel von 45 Grad bekommen, wie man es an der

Zeichnung sieht.

a Eingangsroͤhre fuͤr die

Daͤmpfe.

k Roͤhre, die den fertigen Alkohol in daß

Faͤßchen S fuͤhrt.

abc Raum, mit kaltem Wasser angefuͤllt, und

vermittelst der Roͤhre XX voll

gehalten.

Fig. 17.

Durchschnitt des Gefaͤsses worin der Rectificator (Alkogen) sich befindet.

Der Rectificator ist gerade wie der Condensator verfertigt, nur daß er eine

Beugung weniger hat, und daß er in einem hoͤlzernen Faße steht.

Die Daͤmpfe begeben sich darin, durch die Roͤhre b, verbreiten sich zwischen den beiden metallenen

Waͤnden, und gehn von hier in den Condensator. Dieses Gefaͤß

wird vermittelst des Regulators e immer voll Wasser

erhalten.

Fig. 5.

stellt diesen Regulator nach einem groͤßeren Maaßstabe vor.

AAAA senkrechter Durchschnitt des Gefaͤsses,

worin der Rectificator.

B Besondere Abtheilung dieses Gefaͤsses, die mit

demselben, durch die conische Oeffnung CC, und nach

Aussen hin, durch die Oeffnung Z in Verbindung ist.

DDD senkrechter Kanal, durch welchen das Wasser aus

einem Behaͤlter fließt, der etwas hoͤher als der Rectificator

steht, in den hohlen Raum B fließt.

EE Oberflaͤche des Wassers im

Behaͤlter.

F Seitenoͤffnung zum Abfluß des

uͤberfluͤssigen Wassers.

GH eine Art Araͤometer, oben mit einer

kleinen Schaale G zur Aufnahme von Gewichten

eingerichtet, unten mit einem kleinen Ring.

MN horizontal liegende und in dieser Richtung

verschiebbare Register. Es endiget sich nach Aussen hin mit einer kleinen Kugel N, nach innen zu mit einer Platte M, durch deren Mitte der obere Stiel IH

des Araͤometers geht.

OP feste Unterlage, auf welcher das Register MN sich bewegt.

ST kleine Stange, die in S befestigt ist, und oben in einen Ring ausgeht.

XY kleine Horizontalstange, mit einem Ende in Y befestigt, am andren mit einem kleinen Ringe X versehn.

QR kleine horizontale Stange, die mit ihrem kleinen

Hacken in R eingreift, durch den Ring T geht, und an ihrem andren Ende eine kleine Kugel

traͤgt.

UV senkrechtes Staͤngchen; das obere Ende

desselben haͤngt in den Hacken R, das untere ist,

an dem konischen Koͤrper V befestigt, der die

Stelle einer Klappe vertritt, und die Oeffnung ce

vollkommen verschliessen kann. Dieser kleine Koͤrper V, muß wenigstens so schwer seyn, daß er dem Andrang des

kalten Wassers widerstehen kann, welches durch die Oeffnung cc in das Behaͤltniß des

Rectificators dringen will.

Das Araͤometer muß so beschwert werden, daß, bei dem Grade der

Temperatur die man verlangt, die Oeffnung cc,

durch den conischen Koͤrper V vollkommen

verschlossen sey.

Sobald sich die Temperatur erhoͤht, so sinkt das Araͤometer; und

druͤckt auf den horizontalen Arm QR, der in

T unterstuͤzt, als Hebel wirkt, das Ventil

V hebt, und dem kalten Wasser den Zutritt

gestattet.

Ist die Normaltemperatur wieder hergestellt, so erhebt sich das Araͤometer

wieder zu seinem vorigen Standpunkt, und beharrt in demselben, bis die

erhoͤhete Temperatur des Wassers ein neues sinken veranlaßt.

Merkt man daß die Bewegung des Araͤometers zu viel Waͤrme

erfodert, so darf nur das Register NM etwas

vorgeschoben werden: dadurch wird der Arm des Hebels verlaͤngert, und die

Empfindlichkeit des kleinen Instrumentes vermehrt.

14. Einige Bemerkungen uͤber diesen Apparat.

Man wird sich einen Begriff der Vorzuͤge dieses Apparats und der neuen

Destillirmethode uͤberhaupt machen, wenn man, dem Berichte der Commission der

Akademie des Gard-Departements zufolge, erwaͤgt, daß eine nach

den Chaptal'schen, folglich nach den aͤlteren Principien, sehr vortheilhaft

eingerichtete Brennerei der Gebruͤder Argand, von 6 Zentnern Wein, innerhalb

9 Stunden, 1/5 bis 1/3 des Gewichtes an Branntwein lieferte, und daß dagegen,

der Solimani'sche Apparat in derselben Zeit, naͤmlich in 9 Stunden 105

Zentner Wein destillirt, und daß man aus diesem Weine 1/6 seines Gewichtes an

Alkohol zu 33 Grad erhaͤlt. Hierzu werden 3 Centner Kohlen verbraucht.

Vielleicht waͤre dieser Apparat dadurch vereinfacht worden, daß man

durch hoͤhere Stellung des Laͤuterungsgefaͤsses F vermittelst der heberfoͤrmigen Roͤhre,

ohne Huͤlfe der Pumpe das uͤberfluͤssige Pflegma in die

Destillirgefaͤsse, von selbst haͤtte ablaufen lassen.

Man sieht daß Solimani beide Rectificationsmittel auf die Daͤmpfe, die

sich vom Kessel erheben angewendet hat. Er fuͤhrt wie Adam die Daͤmpfe

durch ein fluͤssiges Mittel, aber diese Fluͤssigkeit, bildet sich aus

den sich nach und nach verdichtenden Wasserdaͤmpfen, und sein sinnreicher

Rectificator (Alkogen) ist zur Erreichung des Zweckes ganz anders geeignet als die

Adamschen eierfoͤrmigen Condensatoren.

Die eben so sinnreiche Einrichtung des Aerometers, um die Temperatur

gleichfoͤrmig zu erhalten, war hier um so zweckmaͤssiger angebracht,

da man solchergestalt die Temperatur finden, und festhalten konnte, die sich zum

Zwecke am besten paßte, und aus der Theorie nicht herzuleiten war.

Der 2 Linien breite Raum den die Daͤmpfe zwischen den Seitenblechen des

Rectificators durchwandern, ist durch die Erfahrung streng bedingt: im kleinen

Apparat war eine Schlange an der Stelle, und that gute Wirkung, im Großen

aber leistete sie gar nichts. Zu viele Daͤmpfe waren, bei dieser Form, dem

kuͤhlenden Einfluß der Seitenwaͤnde entzogen. Diese Bemerkung ist fuͤr

diejenigen besonders belehrend, die nach den neuen Destillirgrundsaͤzen,

Apparate einrichten wollen, und sie muß sie auf die taͤuschenden

Wirkungen blosser arbeitender Modelle aufmerksam machen.

15. Thaͤtigkeit der Franzosen, um neue Modificationen zu finden, die zu Erfindungspatenten einige Hoffnung geben konnten.

Die grossen Vortheile, welche diese neuen Apparate den Destillateuren verschaften,

regten von allen Seiten den Erfindungsgeist.

Vom 6. Juni 1801 an, bis zum 20. September 1807, folglich innerhalb 7 Jahren, hatten

die Adam'schen Fortschritte in der Destillirkunst 16 Concurrenten geweckt, die alle

Erfindungspatente erhielten. Die Einrichtungen die sie waͤhlten, und die ihr

Eigenthum wurden, sind groͤßtentheils nicht zur Kenntniß des

Publikums gekommen, vielleicht deßhalb weil sie nicht so wesentliche

Vortheile darbieten. Unter diesen kam der Isaac Berard'sche Apparat zu seiner Zeit

viel zur Sprache, weil er deßhalb mit Adam in einen Prozeß gerieht,

welcher aber fuͤr diesen lezten verloren gieng. Von dem Berard'schen Apparat

hat man eine Zeichnung, die zur Belehrung uͤber Constructionen

aͤhnlicher Einrichtungen nuͤzlich seyn kann, und daher hier ihren Plaz

verdient. Ein Erfindungs-Patent wurde ihm unter dem 16. August 1805 also 4

Jahr spaͤter als das Adam'sche, ausgefertigt.

16. Beschreibung des Isaac Berard'schen Apparats.

Fig. 11.

Tab. XV. zeigt den Apparat in voller Thaͤtigkeit.

A der Ofen nach Rumfordschen Principien.

B der Kessel.

C die Haube. Die punktirten Linien in derselben, so wie

im Kessel, zeigen die Lage mehrerer Querbleche an, an welchen die

Sicherheitsroͤhre Fig. 2., und mehrere

kleine Roͤhren, die hier als Rectificatore wirken,

angebracht sind.

DD Schnabel des Helms, der die Daͤmpfe zum

Rectificator leitet.

E Seitenroͤhre, welche die Daͤmpfe in den

unteren Theil des Rectificators fuͤhrt.

F andre Seitenroͤhre, die von der Roͤhre

des Helms ausgeht, und sich in dem hoͤchsten Theil V des Rectificators oͤffnet.

H Hahn mit 3 Oeffnungen, der die Daͤmpfe nach

Belieben, entweder in die Seitenroͤhren (E oder

F) durchlaͤßt, oder sie in der

Roͤhre D weiter leitet, um sie nach H oder nach G zu

fuͤhren, je nachdem die Staͤrke des Weingeists seyn soll.

I Hahn mit 3 Oeffnungen dem vorigen gleich.

LL Leitungsroͤhre fuͤr die

Daͤmpfe die aus dem Rectificator kommen, und sich durch diese Roͤhre

in die, in einem mit Wein angefuͤllten Fasse O

befindliche Schlange, begeben.

MN Verbindungsroͤhre zwischen dieser

Schlange und der im Kuͤhlfasse.

O mit Wein angefuͤlltes Faß, worin die

erste Schlange, in welcher sich ein Theil der Daͤmpfe bereits condensirt; aus

ihrem gewoͤlbten Deckel erhebt sich eine Roͤhre, welche die

Daͤmpfe nach Belieben in den einen oder den andern Theil des Apparats leitet.

Man hat sie nicht abgezeichnet um die Verwirrung zu vermeiden.

P Faß voll Wasser, worin die zweite Schlange. Es

ruht auf einem Mauerwerk, und traͤgt selbst das Gefaͤß worin

der Rectificator sich befindet.

Q Faͤßchen, zum Empfang des Alkohols.

R unteres Ende der Schlange.

S Ofen-Thuͤre.

T Thuͤre des Aschenbehaͤlters.

UU Roͤhre welche das Pflegma von dem

Rectificator in den Kessel leitet.

V Oberster Theil des Rectificators.

X andrer Theil des Rectificators, der nach dem Kessel zu

geneigt ist, um das Ablaufen des Pflegmas zu erleichtern. Der mittlere Theil kann in

dieser Stellung nicht gesehn werden.

Y Roͤhre, die vermittelst ihres Hahnes eine

Verbindung zwischen dem mit Wein angefuͤllten Fasse O und dem Kessel herstellt, damit dieser sobald es noͤthig ist, mit

erwaͤrmten Weine, gefuͤllt werden kann. Das Faß O wird vermittelst einer Pumpe gefuͤllt, die hier

nicht gezeichnet worden ist, eben so wenig als der große

Weinbehaͤlter.

A' Roͤhre mit ihrem Hahne, um das Pflegma aus dem

Helm in den oberen Theil des Kessels zu fuͤhren.

B' aͤhnliche Roͤhre, um das Pflegma in den

unteren Theil des Kessels zu leiten.

C' Hahn mit drei Oeffnungen, der zu erkennen giebt ob der

Kessel hinlaͤnglich gefuͤllt ist.

D' Hahn um den Kessel zu leeren.

Fig. 12.

stellt einen Durchschnitt der Querwand in dem Helm vor. Dieser Schnitt geht Mitten

durch die Sicherheitsroͤhre, und die Roͤhre, welche die Daͤmpfe

rectificirt. Er ist nach einem groͤßeren Maaßstabe gezeichnet,

als Fig. 11.

damit man desto deutlicher beide Roͤhren sehn koͤnne.

A Roͤhre die an der Querwand angeloͤthet,

und an beiden Enden offen ist. Sie wird mit einer cylindrischen, oder verschlossenen

Huͤlse BBB bedeckt; und so an die Querwand

befestiget, daß sie, in allen ihren Theilen, von der Roͤhre A, um einen Centimetre entfernt ist.

DD Sicherheitsroͤhre: sie ist an der

Querwand angeloͤthet, und ragt von beiden Seiten um gleich viel hervor. An

ihrem oberen Ende sind zwei Reihen Loͤcher E

angebracht, durch welche das Ueberfluͤssige ablaufen kann. Der untere Theil

dieser Roͤhre ist wie in A, mit einer

Huͤlse bedeckt, und eben so an der Querwand befestigt.

Fig. 13.

zeigt den Condensator von oben gesehn. Hier, wie in Fig. 11. bezeichnen

dieselben Buchstaben, dieselben Stuͤcke. Man sieht hier, wie die 3 Cylinder

zusammenhaͤngen und wie sie durch zwoͤlf Querwaͤnde, in

dreizehn Faͤcher getheilt sind. Diese 3 Cylinder liegen nicht in einer und

derselben Ebene: der Theil F liegt hoͤher, als

das Ende G des ersten Cylinders. Der Theil G des zweiten Cylinders liegt hoͤher als der

Theil H, und dieser Theil H,

hoͤher als der Theil E, um das Ablaufen der

Pflegmas durch die Roͤhre U in den Kessel zu

befoͤrdern.

17. Einige Bemerkungen uͤber diesen Apparat.

Auch Berard hat in diesem Apparat beide

Rectificationsmethoden angewendet. Die Querwaͤnde in der Blase selbst, und in

dem Helm, lassen die aus dem Kessel sich erhebenden Daͤmpfe durch mehrere

kleine Roͤhren durch; diese Daͤmpfe erfahren eine erste Rectification,

in dem Pflegma, welches sich, bis zu einer gewissen Hoͤhe auf den

Querwaͤnden sammelt: allein die hohe Temperatur, zu welcher sich sowohl die

Querwaͤnde selbst als die condensirten Fluͤssigkeiten in diesem Theil

des Apparats erheben, macht die daraus entspringende Vortheile sehr unbedeutend, und

der Erfinder hat wahrscheinlich nur dazu seine Zuflucht genommen, um den Vorwurf zu

vermeiden, daß er die patentirten Apparats nachgemacht habe.

Dagegen hat er die Zeit sehr geschickt zu benuzen gewußt, welche die

Daͤmpfe in Roͤhren die mit warmen Wasser umgeben sind, zubringen, um

solchergestalt geistige Produkte von verschiedener Staͤrke zu erzielen. Je

nachdem die Daͤmpfe durch eine oder durch mehrere Roͤhren seines

Rectificators durchgehn, wird das Erzeugniß schwaͤcher oder

staͤrker. Der Zig-Zag des Solimani'schen Apparats liefert diese

Bequemlichkeit nicht; dessen winkelfoͤrmige Beugungen werden aber hier durch

die Querbleche der Zellen ersezt, und um die Daͤmpfe noch mehr darin

aufzuhalten, sind die oberen Oeffnungen, die den Durchgang der Daͤmpfe von

einer Zelle zur Andern gestatten, nicht einander gegenuͤber angebracht. Die

waͤsserigte Fluͤssigkeit die sich in diesem Condensator

niederschlaͤgt wird durch kleine unten an den Querwaͤnden angebrachte

Oeffnungen, in die Blase zuruͤckgefuͤhrt.

Durch alle drei, bisher beschriebene Apparate herrscht folglich dasselbe

Rectificationsprincip; nur wußte Berard durch die groͤßere oder

geringere Dauer des Einflusses der niedrigeren Temperatur auf die, durch den

Rectificator durchziehenden Daͤmpfe, Produkte von verschiedenem Alkoholgehalt

zu erzielen. Alle drei lassen ihre Daͤmpfe sowohl durch, mit Wasser umgebene

Gefaͤsse, als auch mittelst ihres Durchzuges durch ein fluͤssiges

Mittel von niedrigerer Temperatur, rectificiren: aber keiner von den dreien hatte

Wasser von verschiedener Temperatur benuzt, um Alkohol von verschiedener

Staͤrke zu bekommen. Auf dieser lezten Modifikation beruht das

eigenthuͤmliche eines Apparats, den Augustin

Menard, ein Pharmaceutiker zu Lunel, im Herault-Departement, ersann,

und ohne sich darauf patentiren zu lassen in einer kleinen Schrift bekannt

machte.

18. Beschreibung des Apparats von Augustin Menard.

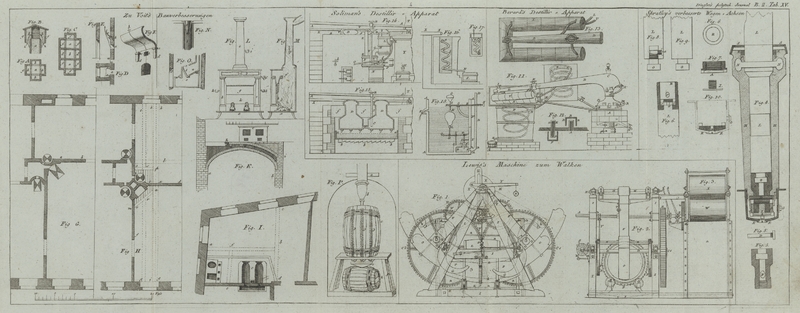

AFig. 1. Tab.

XVI. der Kessel.

B breite Roͤhre, die sich gegen c verjuͤngt, und mit ihrer Verlaͤngerung

ccc, deren Ende gebogen ist, in den

Rectificator D bis nahe an den Boden desselben, hinunter geht. Sie

ist in D angeloͤthet.

E Seitenroͤhre die von C ausgeht, und bis gegen den Boden der ersten Zelle reicht sie ist bei F an den Rectifikator angeloͤthet.

G trichterfoͤrmige Roͤhre durch welche man

Fluͤssigkeiten in die erste Zelle giessen kann.

H eben solche Roͤhre, an der lezten Zelle, zu

demselben Zwecke.

Man gießt vermittelst dieser Roͤhren Branntwein oder Alkohol in diese

Zellen, wenn man staͤrkere Produkte verlangt.

II Die beiden aͤussersten Zellen des

Rectificators, die um das doppelte groͤßer sind als die

uͤbrigen.

K Die sechs mittleren Zellen.

LL Roͤhren, welche die Daͤmpfe von

einer Zelle in die andre leiten. Sie oͤffnen sich am obersten Theile einer

jeden Querwand, und reichen bis gegen den Boden des Apparats.

MM Roͤhren, welche den Boden einer jeden

Zelle mit der Roͤhre N in Verbindung sezen. Durch

diese Roͤhre wird nach Oeffnung der Haͤhne, das Pflegma in den Kessel

gefuͤhrt.

NNN Roͤhre durch welche sich das Pflegma in

den Kessel ergießt.

O Roͤhre die an den obersten Theil der lezten

Zelle des Rectificators angeloͤthet ist. Sie fuͤhrt die Daͤmpfe

zum Kuͤhlfasse hin.

PPPP Abkuͤhlungsgefaͤß, in

welchem der Rectificator liegt. Man hat hier die vordere Seite desselben

weggelassen, damit man den darin liegenden Rectificator sehn konnte.

Q Kuͤhlfaß, in welchem die Schlange.

R aͤusserstes Ende der Schlange, von welchem das

Destillat in das Faͤßchen fließt.

S Hahn mit drei Oeffnungen. Er laͤßt nach

Belieben die Daͤmpfe entweder in die Roͤhre E, oder in die Verlaͤngerung der Roͤhre C.

TU Rectificator.

VV Fuͤsse des Rectificators. Man sieht

bloß die beiden Vorderfuͤsse.

X Roͤhre um die Fluͤssigkeit in die Blase

einzugiessen.

Y Ausleerungsroͤhre.

Z Hahn den man oͤffnet, wenn man den Kessel

fuͤllt, und der anzeigt, wenn er seine Ladung hat.

a Ofen.

b Ofenthuͤre.

c Thuͤre des Aschenbehaͤlters.

19. Einige Bemerkungen uͤber diesen Apparat.

Vermittelst dieses Apparats kann man das Destillat nach allen beliebigen Graden

erhalten, von 18 Grad an bis 35 oder 36 Grad.

Will man ordinaͤren Branntwein zu 18 Grad bis 19 Grad so oͤffnet man

den Hahn S so, daß die Daͤmpfe durch die

Roͤhre CCC unmittelbar in die lezte Zelle

gelangen, aus welcher sie alsdann hinreichend rectificirt in das

Kuͤhlfaß kommen. Hier sammelt sich das Pflegma, und erhebt sich

uͤber die Oeffnung der Roͤhre C immer

hoͤher, wie die Destillation fortruͤckt; die Daͤmpfe, die mit

der fortgesezten Destillation immer aͤrmer an Alkohol werden, bleiben

solchergestalt laͤnger der Wirkung der niedrigen Temperatur ausgesezt, und

lassen daher auch mehr Wasser zuruͤck.

Will man Branntwein zu 22 Grad, so verfaͤhrt man auf die naͤmliche Art,

mit dem Unterschied, daß man gleich anfangs in die achte Zelle

ungefaͤhr 14 Maaß Branntwein von eben dieser Staͤrke, durch die

Roͤhre H gießt.

Sollte der Geist genau zwischen 22 1/2 und 22 3/4 Grad stehen muͤssen, so

sorgt man bloß daß das Wasser, worin der Rectificator liegt, etwas

kaͤlter gehalten werde, und folglich in groͤßerer Menge

vorhanden sey.

Von 22 3/4 Grad an bis 23 Grad muß schon die Roͤhre C geschlossen, und die Daͤmpfe durch die

Roͤhre E geleitet werden. Nun ziehen sie durch

alle Zellen durch, zum Kuͤhlfasse hin. Zu diesem niedrigeren Grade muß

das Wasser um den Rectificator waͤrmer und folglich nicht in so großer

Menge vorhanden seyn.

Alle Mittelgrade zwischen 23 und 33 werden durch niedrigere Temperaturen des Wassers

erzielt.

Verlangt man aber Alkohol zu 35 Grad so muß man in die erste Zelle gleich

anfangs ungefaͤhr 14 Maaß Branntwein zu 22 Grad giessen, und die

Temperatur des Wassers dazu einrichten.

Wollte man Alkohol zu 38 Grad, so muͤßte man entweder in den Kessel

Branntwein anstatt Wein giessen, oder wenn man den Kessel mit Wein fuͤllt,

ungefaͤhr 14 Maaß Alkohol zu 33 Grad in die erste Zelle giessen, und

die Temperatur des Wassers darnach reguliren.

Man sieht hieraus, wie sorgfaͤltig der Erfinder dieses Apparats die Wirkungen

der hoͤheren oder niedrigeren Temperatur studiret hat, und daß hierin

das Eigenthuͤmliche seiner Vorkehrung liegt.

20. Die Beschreibung andrer nach denselben Principien zusammengesezten Apparate ist uͤberfluͤssig.

Aus der Auswahl der Apparate, deren Beschreibung man sich hier angelegen seyn

ließ, wird der Leser eingesehn haben, daß man dabei nicht

willkuͤhrlich verfuhr; man hat mit noͤthiger Klarheit das Princip

aufgestellt, von welchem die neue Destillirmethode ganz allein abhaͤngt, und die Anwendungen

desselben verfolgt.

Man findet noch in den Annalezdes

Arts und andren Schriften aͤhnliche Apparate beschrieben, allein sie

unterscheiden sich nur von den bereits beschriebenen, durch die Form, oder die

Zusammenstellung der Gefaͤsse durch welche die Daͤmpfe ziehn, und

bieten keine neue Anwendung des Princips an. Ob man die Gefaͤsse die zur

Rectification dienen rund oder viereckig, etwas hoͤher oder etwas flacher

macht, ob der Apparat aus einem einzigen, in mehr oder weniger Zellen getheilten

Gefaͤsse besteht, oder ob die Gefaͤsse, getrennt, neben einander

gestellt werden, das alles traͤgt zur Erzielung des Hauptzweckes gar nichts

bei: jede Brennerei wird sich, bei Einrichtung ihres Apparats hauptsaͤchlich

nach der Geschicklichkeit ihres Kupferschmieds richten, und von dieser die Form

ihres Brennzeuges abhaͤngen lassen muͤssen.

Die in vielen Zellen getheilten Apparate, sind nicht nur nicht leicht herzustellen,

sondern auch, was wohl zu beachten ist nicht leicht zu reinigen, und zu repariren;

getrennte Rectificatore, die leicht zusammengestellt, und leicht auseinander

genommen werden koͤnnen, werden immer am meisten zu empfehlen sey.

21. Apparat des Professors Marechaux.

So z.B., bin ich von der Koͤnigl. Baier. Regierung fuͤr einen

Destillirapparat patentirt, der vielleicht unter die allereinfachsten

gehoͤrt.

Ich habe indessen noch nichts daruͤber bekannt gemacht, weil ich keinen

Schluß vom Kleinen aufs Große machen, und Niemand bis jezt, in meiner

Umgebung, bei dem hoͤchst niedrigen Stande der Branntweine, die Kosten der

Mittelapparate, und einer Helmveraͤnderung, daran wagen wollte. Erst in diesen Winter wird mir

ein guͤnstigeres Lokal die Verfertigung eines groͤßeren

Apparats gestatten.

Meine jezige Blase haͤlt nur 35 Maaß; es sind nur zwei

Mittelgefaͤsse, zwischen dem Kessel und dem Kuͤhlfasse. Diese sind

getrennt, und werden, wenn der Apparat vierzehn Tage oder 3 Wochen hindurch

gearbeitet hat, auseinander genommen und gereinigt. Ein sehr einfacher Kitt, aus

Mehl und Eiweiß haͤlt allen Alkohol zuruͤck, und dauert die

ganze Zeit durch, ohne erneuert werden zu muͤssen.

Diese Blase ist also nur ein arbeitendes Model: ich brauche gar keinen

Kuͤhlapparat fuͤr die Rectificatoren; das Pflegma, welches sich in

denselben sammelt, rectificirt zu meinem Zwecke hinreichend, denn 35 Maaß

Branntwein zu 20 Grad geben mir mit einer einzigen Destillation 12 Maaß

Alkohol zu 38 Grad Beaume, und ungefaͤhr 6 Maaß zu 26 bis 28 Grad. Er

leistet also alles was der lezt beschriebene, der Menard'sche leistet, wenn die

Blase mit Branntwein angefuͤllt wird, und die Daͤmpfe durch alle seine

acht Zellen durchziehn. 35 Maaß von einer alkoholhaltigen Fluͤssigkeit

von 11 Grad, giebt mit einer einzigen Destillation, 6 Maaß Alkohol von 26 bis

27 Grad, und einige Maaß eines Branntweins von 18 bis 20 Grad. Es scheint

also bloß, daß man der Blase zugleich den Durchmesser der

Mittelgefaͤsse vergroͤßere, damit die Ableitung der

Waͤrme in dem Verhaͤltnisse der zunehmenden Maasse der Daͤmpfe,

vermehrt werde: und dieses duͤrfte alsdann eine neue Anwendung des hier

obwaltenden Princips seyn, welche bei den obenbeschriebenen Vorkehrungen ausser Acht

gelassen wurde.

22. Entfernung der atmosphaͤrischen Luft beim Destilliren.

Die neue Form der Apparate, bringt den Umstand mit sich, daß der ganze innere

leere Raum des Kessels Luftleer, und bloß mit den Wasser- und

Alkoholdaͤmpfen gefuͤllt ist: es ist klar, daß alle

atmosphaͤrische Luft ebenfalls aus den mittleren, zur Rectification

bestimmten Gefaͤssen getriehen wird, sobald die Destillation vor sich geht,

und daß die aͤußere Luft auf die eigentliche Bildung der

Daͤmpfe gar keinen unmittelbaren Einfluß hat. Die aͤussere Luft

wirkt also bloß nur noch, durch die unterste Oeffnung der Schlange, auf die

lezte Zelle, oder auf das lezte Gefaͤß des Rectificators. Es ist nicht

nur wahrscheinlich, sondern, man darf es sagen, gewiß, daß es ein

nicht schwer zu ersinnendes Mittel geben wird, auch ohne Anwendung irgend eines

kuͤnstlichen Mittels die Luft aus dem Zwischenraume, von dem lezten

Mittelgefaͤsse zum Fasse hin, worin die Produkte der Destillation sich

sammlen, zu entfernen.

23. Besonderer Nuzen der Entfernung der Luft bei Destillationen.

Der Nuzen der Entfernung der Luft, bei Verdampfungsprozessen ist in neueren Zeiten

allgemein anerkannt. Die sonst zur Verdampfung noͤthige Waͤrme, wird

dadurch um ein betraͤchtliches vermindert. Bei vielen Stoffen ist dieses sehr

wichtig, weil eine hoͤhere Temperatur die Qualitaͤt der

Mischungsverhaͤltnisse modificirt; bei der Erzeugung unserer Branntweine ist

die Verminderung der Waͤrme deßhalb wichtig, weil die dicken,

schleimigen, zur Destillation gebrachten Stoffe, nicht sobald zu der Temperatur

gelangen, die den empyreumatischen Geschmack hervor bringt, und uͤberdieses

eine große Holzersparniß dabei erzielt werden kann. Im luftleeren

Raume geht die Destillation schon bei 80 Grad Fahrenheit, oder 20°, 5 Reaumur

vor sich.

Dieses neue Princip ist indeß noch zu wenig auf die Destillation der

Branntweine, angewendet worden, als daß man mit Bestimmtheit angeben

koͤnnte, ob sich auch wirklich hier der beabsichtigte Nuzen daraus ergeben

wird. Die sich entwickelnden Daͤmpfe werden immer auf die Oberflaͤche der zu

verdampfenden Fluͤssigkeit einen Druck ausuͤben; bei Anwendung von

Rectificatoren, wird dieser Druck in jedem Falle durch den Widerstand gemessen

werden koͤnnen, den die Saͤule der Fluͤssigkeit durch welche

sie sich weiter fortwaͤlzen, ihnen entgegensezen wird. Gesezt sie ziehen

durch zehn Zellen durch, und jede Zelle stellt ihnen den Widerstand einer

dreizoͤlligen Saͤule entgegen, so haͤtten sie freilich nur den

Druck von einer dreißigzoͤlligen Saͤule zu uͤberwinden,

was allerdings weit geringer ist als wenn sie das Gewicht von einer 32

fuͤssigen Wassersaͤule zu tragen haͤtten; allein es

koͤnnen noch hier Modifikationen erfolgen, die sich nicht so gerade zu aus

der Theorie herleiten lassen, und wozu die Erfahrung erst das Naͤhere an die

Hand geben muß.

24. Lenormandischer Apparat in Paris.

Wir erfahren, daß in Paris ein patentirter Apparat existirt, der

Lenormandischer, der von dem Augenblicke an, wo die Destillation vor sich geht, in

allen Theilen des Apparats, eine Luftleere herstellt, die so groß ist, als

sie nur in jenen seyn kann, bei welchen man eine Luftpumpe anwendet.

Wir lesen naͤmlich, im Bulletin de la Societe d'encouragement, fuͤr das Jahr 1817

folgendes.

„Wir sahen beim Herrn Lenormand, Verfasser des Werkes uͤber die

Destillirkunst, einen Destillirapparat, der uns sehr sinnreich, und die

Vortheile der Schottischen Apparate, ohne die Fehler derselben zu besizen

schien. Der Erfinder hat die Gefaͤlligkeit gehabt, uns alle Theile

desselben zu zeigen, da er sich aber, durch ein Erfindungs-Patent dessen

Eigenthum vorbehalten hat, so koͤnnen wir denselben bloß nur sehr

im allgemeinen bekannt machen.“

„Der Apparat, der aus drei Theilen, dem Kessel, dem Rectificator, und dem

Kuͤhlapparate, besteht, ist einfach und elegant. Der Kessel haͤlt 5 Fuß im

Durchmesser, und faßt acht Hectoliter Maische, (ungefaͤhr 12 3/4

Eimer Baierisches Maas.) Die Oberflaͤche der Fluͤssigkeit,

betraͤgt 25 Quadratfuß. Obgleich keine mechanische Vorkehrung

angebracht ist, um die Maische umzuruͤhren, so kommt sie doch in

Bewegung, sobald die Fluͤssigkeit sich erwaͤrmt, so daß die

festen und schleimichten Stoffe, nie anbrennen koͤnnen, und die

Daͤmpfe keinen empyreumatischen Geschmack bekommen.“

„Sobald die Destillation anfaͤngt, so wird die

atmosphaͤrische Luft aus dem Apparat getrieben, und kann nicht wieder

hineindringen. Herr Lenormand wendet indeß keine Luftpumpe an, wie dieses bei

einem englischen patentirten Apparat der Fall ist; er destillirt in dem

luftleeren Raume eben so gut, als Herr Tritton, der Erfinder jenes Apparats es

nur immer thun kann, aber ohne alle Muͤhe, ohne alle Schwierigkeit. Ehe

die Destillation vollendet ist, braucht er keinen Hahn anzuruͤhren, und

dann nur bloß diejenigen, die zur Ausleerung der Gefaͤsse dienen.

Er hat alles vorhergesehn, und so lange die Destillation vor sich geht, kann

kein Ungluͤck geschehn.“

„Herr Lenormand kann seinem Alkohol die Staͤrke geben, die er

verlangt, und dieser Grad erhaͤlt sich, so lange die Destillation dauert.

Anfaͤnglich fließt aus dem Kuͤhlapparat ein starker Strahl,

der indessen immer schwaͤcher wird, bis er sich in Tropfen

aufloͤset. Ihm bleibt kein Pflegma zur wiederhohlten Destillation

uͤbrig. Das zuruͤckgebliebene zeigte Null am Araͤometer;

der erzeugte Branntwein war 39 Grad stark. Dieser Apparat ist in Paris in voller

Thaͤtigkeit.“

25. Einige Bemerkungen bei Gelegenheit dieses Apparats.

Diese raͤthselhafte Beschreibung, diese so wichtigen Resultate, spornen zum

Nachdenken. Weilen wir daher etwas bei dieser merkwuͤrdigen Erfindung.

Die obige Notiz spricht nur von drei Theilen; von dem Kessel, von dem Rectificator,

und vom Kuͤhlapparate.

Erwaͤgen wir zuerst, was uns vom Kessel selbst gesagt wird. Er enthaͤlt

naͤmlich acht Hectolitres, und seine Grundflaͤche 25 Pariser

Quadratfuß, oder 3600 Pariser Quadratzolle: da nun ein Hectoliter 5041, 5

Pariser Cubiczolle haͤlt, so betragen acht Hectoliters 40332 Par. Cubiczolle,

und hieraus laͤßt sich die Hoͤhe der Fluͤssigkeit im

Kessel finden: Nennt man diese Hoͤhe x, so ist

3600 x = 40332 und x =

40332/3600 = 12,5 Pariser Zoll.

Ein Baier'scher Eimer zu 60 Maaß, enthaͤlt 3001,4 Pariser Cubiczolle,

folglich faßt dieser Kessel ungefaͤhr 12 3/4 Eimer.

Es laͤßt sich aus jener Notiz nicht auf die Beschaffenheit des

Rectificators schliessen, der zu diesem Apparat gewaͤhlt worden ist. Es giebt

nur zwei Arten: entweder ziehen die Daͤmpfe durch eine Fluͤssigkeit,

oder durch Roͤhren die in erwaͤrmtem Wasser bei einer bestimmten

Temperatur erhalten werden. Es ist wahrscheinlich, daß die erste Art

gewaͤhlt worden ist, und zwar nach der Menard'schen Angabe, weil Branntwein

und Alkohol nach beliebiger Staͤrke erfolgen.

Eben so wenig kann man, aus obiger Angabe einen Schluß auf die Beschaffenheit

des angewendeten Refrigerators machen. Aus Lenormand's Vorliebe fuͤr den

schwedischen kegelfoͤrmigen Apparat, koͤnnte man vielleicht

schliessen, daß er diesen gewaͤhlt hat, und um so mehr da er zur

Abkuͤhlung mehr Flaͤche als die Schlange darbietet, und weniger Raum

einnimmt.

Da Lenormand aber in einem Luftleeren Raum destillirt, so muͤssen nothwendig

dieser Refrigerator und das Gefaͤß, worin der Alkohol gesammelt wird,

in Luftdichter Verbindung mit einander stehn, und da ich vor zwei Jahren, mit meinem

kleinen Apparat uͤber eben diesen Gegenstand Versuche anstellte, will ich

hier diejenige Vorkehrung mittheilen, die mir zum Zweck zu fuͤhren schien,

und die ich damals nicht fortsezen konnte, weil mein zu schwacher Apparat dem Druck

der Daͤmpfe nicht widerstehn konnte, und schon mit Gefahr gedroht hatte.

Wahrscheinlich verfaͤhrt Lenormand auf eine aͤhnliche Art.

Die Schlange und die Vorlage, so wie alle uͤbrigen Theile des Apparats waren

Luftdicht verschlossen. Aus der Vorlage gieng eine gebogene Roͤhre heraus,

die in ein etwas tiefes, mit Wasser gefuͤlltes Gefaͤß, beinahe

bis auf den Grund desselben reichte; da die Roͤhre nicht mit einem Hahn

versehen war, mußte das mit Wasser gefuͤllte Gefaͤß, so

weit seyn, daß man mit der Hand hinein reichen, und die Roͤhre mit

einem Stoͤpsel verschliessen konnte. So bald der Siedepunkt des in der Blase

enthaltenen Branntweins eintrat, drangen mir Gewalt die Daͤmpfe durch den

ganzen Apparat, und trieben durch die kleine ins Wasser gesenkte Roͤhre die

darin enthaltene Luft, mit Ungestuͤmm, heraus: sobald man glaubte, daß

die Luft hinreichend verduͤnnt war, wurde Wasser ins Kuͤhlfaß

gegossen, und die Oeffuung der kleinen Roͤhre unter Wasser mit dem

Stoͤpsel verstopft, und die Destillation gieng nun gut und ruhig vor sich.

Die Daͤmpfe erhoben sich sehr schnell, beim geringen Zuwachs des Feuers, und

nachdem ich einige Tage so gearbeitet, und mich von der Moͤglichkeit dieser

Vorkehrung uͤberzeugt hatte, mußte ich aus oben angefuͤhrten

Gruͤnden, von dieser Verfahrungsart abstehn.

Zu dieser kleinen Blast ist ein so duͤnnes Kupferblech genommen worden,

daß es, bei der fast gaͤnzlichen Luftleere, die dann herrscht, den Druck der

aͤusseren Luft nicht aushalten konnte, wenn das Kupferblech etwas stark

erwaͤrmt, und die Destillation geendigt war. Ich haͤtte mir die Sache

gar nicht als moͤglich gedacht, aber den Kessel fand ich einst ganz

zusammendruͤckt, und die eine Seitenwand tief hinein gebogen und eben dieser

Umstand ereignete sich zum Zweitenmale, als man nach geendigter Destillation

versaͤumt hatte, die Luft wieder hineinzulassen.

Mein jeziges Local erlaubt mir noch nicht einen andren groͤßeren

Apparat verfertigen zu lassen. Diesen Winter aber, denke ich jene Versuche zu

wiederhohlen, und die Einrichtung so zu treffen, daß sie auf große

Apparate anzuwenden sey.

Aus der merkwuͤrdigen Lenormand'schen Angabe, daß

die festen Stoffe in seinem Apparate, ohne kuͤnstliches Umruͤhren,

sogleich mit der ersten Waͤrmemittheilung in Bewegung gerathen, ein

Umstand der fuͤr unsere Branntweinbrenner aͤusserst wichtig ist,

scheint zu folgen, daß diese leichte Beweglichkeit der schwereren Stoffe, von

dem sehr geringen Drucke herruͤhrt, den die Fluͤssigkeit im Kessel

erfaͤhrt, und daß der angefuͤhrte Umfang der Blase, bei der

oben angegebenen Hoͤhe der Maische, diese guͤnstigsten Resultate

herbeifuͤhrt.

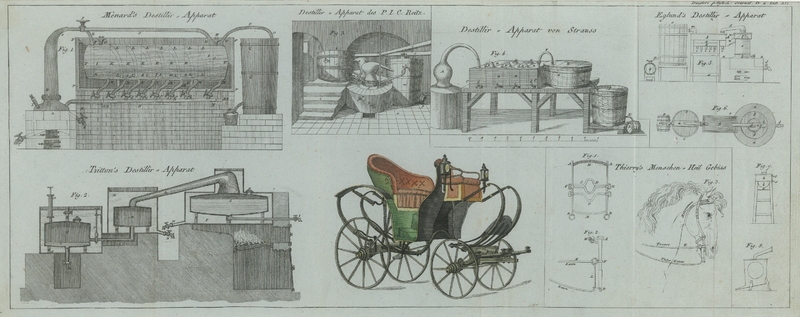

26. Beschreibung des Tritton'schen Apparats.

Indessen wir etwas naͤheres uͤber die Einrichtungen des Lenormand'schen

Apparats erfahren, und die Fortsezung meiner Versuche uns etwas bestimmtes und

belehrendes verschaft, theile ich hier (aus dem Bulletin de

la Soc. d'encouragement, 17. Jahrg. Seite 221) die kurze Beschreibung eines

Apparats mit, aus welchem die Luft vermittelst einer Luftpumpe ausgepumpt wird, und

fuͤr welchen der Erfinder, Herr Tritton, den 15. Juli 1817 poͤttentirt

worden ist.

Schon vor einigen 20 Jahren, hatte der General Mennier zu Cherbourg Apparate

einrichten lassen, vermittelst welcher die Destillation im Luftleeren Raume vor sich

gehn sollte, allein es sind keine Zeichnungen davon ins Publikum gekommen. Lebon,

Montgolfier und spaͤter Smithson Tennant haben sich mit demselben Gegenstande

beschaͤftiget. Das Bulletin der Société

d'encouragement, Nro. 135, 14. Jahrgang, Seite

224, spricht von dieser lezten Erfindung; da ich aber diesen Jahrgang, nicht in

Haͤnden habe, begnuͤge ist mich bloß mit der Anzeige,

daß auch hier die Luft durch die Daͤmpfe selbst vertrieben wurde.

Herr Tritton destillirt im Wasserbade. Seinen Apparat siehet man Fig. 2. Tab. XVI.

A ist die Blase.

B der Condensator.

C der Refrigerator, oder der Kuͤhlapparat mit

seiner Luftpumpe D und eine mit einem Hahne versehenen

Roͤhre E

F Kessel, in welchem die Blase sich befindet, er ruhet

auf dem Ofen G.

H Roͤhre, vermittelst welcherer ausgeleert

wird.

I Roͤhre, die Blase zu leeren.

K Oeffnung, die mit einer Schraube verschlossen ist. Man

fuͤllt durch diese die Blase.

L der Hals der Blase.

M Gefaͤß fuͤr den Condensator.

N die Roͤhre, zum Ausleeren desselben.

O Verbindungsroͤhre zwischen dem Condensator und

dem Refrigerator.

P Hahn an dieser Roͤhre.

Q Roͤhre, den Refrigerator abzulassen.

R Spund, und Oeffnung, um das innere desselben zu reinigen.

S Gefaͤß worin dieser Refrigerator

steht.

T Hahn an diesem Gefaͤsse.

VVV Unterlage der Apparate in ihren respectiven

Gefaͤssen.

Man kann zu jeder Zeit, ohne die Destillation aufzuhalten, die Produkte der

Destillation untersuchen. Man schließt zuerst den Hahn P, um die Verbindung mit dem Condensator zu hemmen: alsdann oͤffnet