| Titel: | Technologische Nachrichten über die Verfertigung der Nähnadeln; nebst Beschreibung des Polierwerkes und der Nadelschleife. |

| Fundstelle: | Band 5, Jahrgang 1821, Nr. VIII., S. 55 |

| Download: | XML |

VIII.

Technologische Nachrichten über die Verfertigung der Nähnadeln; nebst Beschreibung des Polierwerkes und der Nadelschleife.

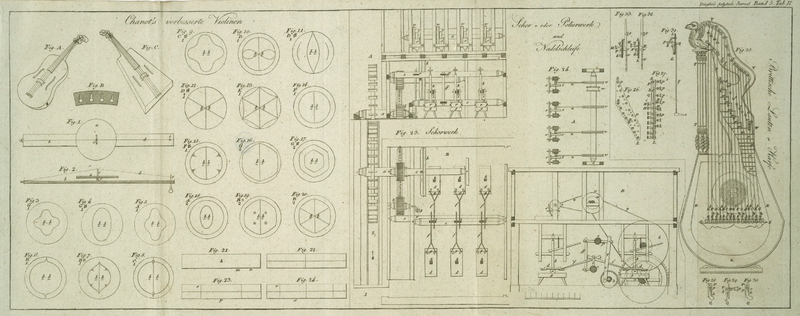

Mit Abbildungen auf Tab. II.

Technologische Nachrichten über die Verfertigung der Nähnadeln, etc.

Die Verfertigung der Naͤhnadeln ist in den meisten

technologischen Schriften und selbst in Jacobsons technologischem

Woͤrterbuchs und in Poppe's technologischen Lexikon so oberflaͤchlich

beschrieben worden, daß ich hoffen darf, den Freunden der Technologie durch

Mittheilung ausfuͤhrlicherer Nachrichten einen Dienst zu erweisen.

Es giebt nicht leicht eine Fabrik, die das rohe Material in einen hoͤheren

Preis ausarbeiten kann, als die Naͤhnadel-Fabrik, welche ihre Waare in

der ganzen Welt absezt.

Deutschlands vorzuͤglichste Fabriken dieser Art sind izt zu

a) AachenVon dieser Fabrik findet man in dem

interessanten Werk: Voyage fait en 1813 et 1814 dans

les Pays entre Meuse et Rhin (a Paris

1818) P. 32 et 265. folgende

Nachrichten: J'ai suivi la manipulation des

aiguilles, qui passerent par soixante douze mains. Ici, ce sont des

ouvriers qui recuisent, etirent et arrondissent de grossiers cylindres

de fer, puis qui les trefilent en les passant graduellement dans les

trous inégaux d'une filière. La, d'autres artisans coupent

ce fil reduit a la grosseur qu' on veut donner aux aiguilles, en

morceaux de grandeur égale. On les recuit ensuite de nouveau, et

avec un poinçon on y forme le trou ou le chas. Plusieurs ouvriers

s'emparent encore de ces aiguilles imparfaites, jusqu'à ce que la

pointe étant amincie avec une lime, elles présentent

à peu près la forme de celles, qu'on voit dans le

commerce. Mais il faut encore les tremper et les polir; et la

première de ces opérations est la plus délicate.

C'est celle aussi où il nous est le plus difficile d'approcher

des Anglais. Le polissage est d'une exécution vraiment

surprenante. On faisait d'abord des rouleaux de 15000 aiguilles qu'on

liait fortement par les deux bouts, après les avoir

enveloppées dans un treillis garni de poudre d'emeri,

imbibée d'huile. On les roulait ainsi pendant vingt quatre

heures, sur une table de porphyre. Aujourd'hui l'on se sert d'une

machine, qui polit à la fois 600,000 aiguilles. Elles sont

disposées dans deux rouleaux, melées avec du sable

très-fin, ou de la sciure de bois, lorsqu'il s'agit de

donner le dernier poli, et enveloppées d'un treillis

épais. Un mouton à sonnettes, dont le moteur est une roue

hydraulique, met en action deux grillages qui roulent sans cesse les

aiguilles, et les pressent les unes contre les autres. Ce frottement,

répété pendant plusieurs heures, finit par leur

donner un poli éclatant.

. Hier werden folgende Sorten Nadeln verfertiget: Superfeine

englische Rund- und Langaugen Nr. 1–12, dergleichen a la Giec nach Pariser Art Nr. 1–7, dergleichen kurze dike Nr.

1–8. Lange Zajet- und Strumpfnadeln Nr. 1–4. Tatanne oder

kleine Stoppnadeln Nr. 00–8. Alle diese Sorten werden nach englischer Art

fein polirt und in violet englischem Papier versandt. Ferner gemeinere Sorten,

naͤmlich superfeine a Coupe Nr. AA–P in

violettem Papier. Dergleichen zweite Sorte Nr.

AA–P in blauem Papier. Vierekige Rund- und Langaugen Nr.

1–13. Lange Zajetten oder Strumpfnadeln AA–H. Kurze Strumpfnadeln N. 1–7. Serette und kleine

Stopfnadeln N. 1–8. Die Addresse der hiesigen Fabrikanten findet man in der

Gothaischen Handl. Zeit. vom J. 1787. S. 154. und in

Gaͤdikes Fabriken- und

Manufakturen-Addreßlexikon (2te Aufl.) S. 242.

Die Schleif- und Poliermaschinen werden vom Wasser getrieben.

Die erste Naͤhnadel-Fabrik ward vor 300 Jahren von einem Spanischen

Niederlaͤnder, Namens Wolter Wolmar zu Aachen angelegt, weshalb dieses

Fabrikat unter dem Namen »Spanischer Nadeln« ins Ausland

abgesezt ward. Seit 1631 ist auf Befehl des Senats der Name »Aachner

Nadeln« eingefuͤhrt worden. Der jaͤhrliche Verbrauch an

Eisendraht zu diesen Naͤhnadeln wird auf 300,000 Pfund geschaͤzt; die

Verarbeitung desselben beschaͤftigt mehr als 2000 Menschen. Der

jaͤhrliche Ertrag an Gelde fuͤr Aachen allein laͤßt sich auf

eine Million Franken (250,000 Rthlr.) anschlagen.

Ausser diesen besizt Preußen noch Naͤhnadelfabriken

a) zu Altena in der

Grafschaft Mark. Die hiesige Nadelfabriken liefern jaͤhrlich 60 Millionen

Naͤhnadeln am Werth 24,000 Thlr. und beschaͤftigen uͤber 140

Menschen. Ihre Werke werden vom Wasser getriebenS. Jaͤgerschmids Bemerkungen uͤber

einige metallische Fabriken der Grafschaft Mark. 8. Durlach 1788, und Eversmann

Nachricht von

den in den Laͤndern zwischen der Lahn und Lippe gelegenen,

metallischen und unmetallischen Werken. 4. Dortmund 1804..

b) Breslau. Die hiesige

Naͤhnadelfabrik, welche von Schwabach im Jahr 1770 hieher gekommen,

beschaͤftiget 80 Arbeiter, worunter 45 Weiber und Kinder, welche

jaͤhrlich 3350 Rthlr. Arbeitslohn verdienen, und im Jahr 1790 aus 49 1/3

Zentn. Draht 7,137,000 Stuͤk Nadeln verfertigen.

c) Iserlohn in Westphalen.

Die von Conrad Puͤtter gestiftete Naͤh- und

Knopfnadel-Fabrik hatte bis zu Errichtung der Nadel-Fabriken in Altena

einen weit staͤrkern Absaz; demungeachtet lieferte sie noch 1788. durch 179

Arbeiter und mit 3 Schauermuͤhlen bloß ins Ausland fuͤr 20,000 Rthlr.

und zahlte nur aus Ausland zuruͤk 3273 Rthlr. so daß fuͤrs Land 16,727

Rthlr. als reiner Gewinn anzusehen sind.

Das Kaiserthum Oesterreich

St. von Kreß

Darstellung des Fabriks- und Gewerbswesens im

oͤsterreichischen Kaiserstaat. 8. Wien. 1820. hat zu Wien,

Wienerisch-Neustadt, Nadelburg, Neunkirchen und Ebenfurth große

Nadelfabriken.

Auch das Koͤnigreich Baiern hat eine

betraͤchtliche Naͤhnadel-Fabrikazion in der Stadt Schwabach im

Rezat-Kreise.

Die Nadelfabriken, welche zuerst im Jahr 1633 aus der Reichsstadt Weissenburg hieher

gekommen, beschaͤftigten im Jahr 1792 bei 216 Meister und Wittwen, worunter

57 Verleger (deren Addressen und Zeichen von Gaͤdike a. a. O. S. 243. angegeben sind) und 153 Heimarbeiter, 174

Meistersfrauen, 102 Gesellen, 58 Lehrjungen, 321 Meisterskinder, 30

Meisterstoͤchter, 30 Schleifer, 80 Dienstmaͤgde zur hellen Arbeit und

Schoren, 200 Kinder ausser der Zunft zum Nadelbohren, uͤberhaupt 1205

Personen. Sie verarbeiteten im Jahr 1792. 750 Zentner Draht fuͤr 27,000 fl.

wovon sie 2/3 aus Altena in Westphalen, und 1/3 aus der Huͤttlingerischen

Fabrik beziehen, 8400 Ellen Zwillich aus Schwaben fuͤr 980 fl. 1050 Pfund

Schmiere fuͤr 385 fl. – 6300 Pfund Fett fuͤr 1260 fl. und

verfertigten in gedachtem J. 142,957,000 runde- und Schneidnadeln an Werth

95,304 2/3 fl. welche nach Frankreich, Italien und der Levante verschikt wurden. Es

werden hier alle bekannte Sorten von Naͤhnadeln, naͤmlich: 21 Sorten

von runden Naͤhnadeln, von Lit. A. bis S

inclusiv. alle moͤgliche Sorten von

Schneid- als Seegel- Einbind- und Matrazen-Nadeln, in

allem 15 Sorten der Groͤße nach mit 1 bis 15 mal A benennet, alle Sorten von Beutler- Kirschner-

Schuster- und Tapeten-Nadeln, allerlei Strik-Nadeln und

Strumpfwirkerstuͤhl-Nadeln. Das hiesige Nadlerhandwerk besizt eine

Schor- oder Poliermuͤhle in Schwabach mit 14 Schorbaͤnken, und

eine viertel Stunde unterhalb der Stadt die im Jahr 1780 erkaufte

Roͤßleinsmuͤhle mit 8 Schleifsteinen; der Nadelfabrikant Jacobi hat eine besondere Schleif- und

Schormuͤhle zu Penzendorf, eine Stunde von Schwabach.

Ausser Schwabach werden auch zu Monheim, Pappenheim, Weissenburg, Roͤglingen

und Kleinabenberg Naͤhnadeln verfertiget, und unter dem Namen:

»Schwabacher Nadeln« verkauft.

In England sind verschiedene Orte in Warwikshire ihrer

schoͤnen Nadeln wegen, im Rufe.

In Frankreich liefern diese Waare vorzuͤglich:

Aigle und Erponse in der Normandie. Bois amand bei Rugles. Bourg in Perche.

Francheville bei Verneuil. Herponnay und Inignette bei Rugles. Moreuil bei

Montdidier. Troyes und Nogent le roi in Champagne.

Die auswaͤrtigen Handelsleute ziehen die Nadeln, welche sie aus den Algier

Fabriken beduͤrfen, vor den Maͤrkten, die zu Rugles nicht weit von

Aigle gehalten werden. Paris insbesondere verbraucht von dieser Waare

ausserordentlich viel. Im Jahr 1810. bestanden in Frankreich 23

Naͤhnadelfabriken, welche 7500 Menschen beschaͤftigten, und

fuͤr 960,000 Franken Waaren lieferten. Jezt, da Aachen wieder von Frankreich

getrennt ist, duͤrfte diese Summe sich bedeutend vermindert haben.

Ich gehe nun zur Verfertigung der Naͤhnadeln uͤber, welche in den

deutschen Fabriken auf folgende Art geschiehet:

1.) Wird der Draht mit dem Kerbeisen nach den Nummern oder ABC

ausgekerbt.

2.) Wird die erste Sorte aufgemacht, und gezaͤhlt.

3.) Wird dieser Draht ausgestrekt oder mit der Hand gerad gemacht.

4.) Wird er in die Laͤnge zweier Nadeln nach einem Modell durch eine große an

einem Stok befestigte Scheere zugeschnitten.

5.) Von diesem geschnittenen Draht, welcher nun Schachten heißt, werden mehrere

hundert Stuͤk in einen eisernen Ring fest eingezwaͤngt.

6.) Im Feuer gluͤhend gemacht, und

7.) gluͤhend gerippelt, das ist, auf einem Heerd

mit einer Feuerzange hin und her gewaͤlzt.

8.) Tausendweis gezaͤhlt.

9.) Auf der unten beschriebenen Schleifmuͤhle, welche vom Wasser getrieben

wird, werden oben und unten an den Schachten runde oder ekige Spizen geschliffen,

welches bloß dadurch geschiehet, daß man ihnen auf den Schleifraͤdern

zwischen den Fingern eine andere Wendung gibt. Dieses geschiehet auch von einzelnen

Meistern auf dem Spizrade. Auf der Schleifmuͤhle kann bei

hinlaͤnglichem Wasser ein fertiger Nadelschleifer taͤglich 30,000

Nadeln schleifen, und damit von 2 1/2 kr. bis 3 kr. vom Tausend 1 fl. 15 kr. bis 1

fl. 30 kr. verdienen. Von

den kleinen werden immer 30–40 von den groͤßern 20–24 auf

einmal zwischen die Finger genommen.

10.) Wenn die Nadeln von der Schleif kommen, werden sie mit der Schrotscheere in der

Mitte durchschnitten.

11.) Hierauf wird der obere Theil, wo das Nadeloͤhr hinkommt, gepfloͤkt, d.i. mit einem Hammer etwas breit

geschlagen.

12.) Dann werden sie wieder in einen Ring gethan, und

13.) im Feuer gluͤhend gemacht.

14.) Nun werden sie auf einem Einschlagstok eingeschlagen, d.i. es wird auf einem

spizigen Stift, welcher in einem Schraubstok befestiget ist, ein spiziger Punkt

eingeschlagen, wohin das Nadeloͤhr kommen soll. Neben der Spize dieses Stifts

sind Widerlagen angebracht, welche genau das Mittel bestimmen, welches das

Nadeloͤhr bei der Auflage auf demselben haben muß.

15) Sodann werden die Loͤcher aus freier Hand mit kleinen spizigen oder langen

Meiseln, je nachdem die Sorte der Nadeln werden soll, vollends durchgeschlagen (ausgehakt) oder mit dem Nadelbohrer die runden Oehre

gebohrt. Beide Arbeiten werden gewoͤhnlich von Kindern verrichtet.

16.) Mit der Feile geweißt, d.i. man befeilt das Oehrende

mit einer krummen Feile, und gibt diesem Ende auf beiden Seiten des Kopfs mit der

naͤmlichen Feile einen Strich. Sie werden hierauf

17.) wieder in einen Ring gethan, und

18.) aus dem Feuer gluͤhend gerippelt;

19.) mit Leinoͤl eingeoͤlt, hernach

20.) in ein Stoßbrett gethan, und zusammen gestoßen,

21.) auf ein Brett gelegt, und mit Haͤrte, d.i. mit

Ochsenklauen und klein gestoßenen Eierschaalen bestreuet, hierauf

22.) in einem Scherben oder vierekigten Topf, welcher mit Thon verschnuͤrt und

auf Kohlen gesezt wird, so lang gegluͤhet, bis sie weis aussehen; alsdann

werden sie

23.) in einen Kuͤbel Wasser gesezt.

24.) Wenn sie dann bei dem Feuer in einer Pfanne abgetroknet worden sind, werden

sie

25.) wieder in ein Stoßbrett gethan und zusammen geglichen, hienach

26.) auf einem Tisch die krummen von den geraden abgesondert.

27.) Wieder in eine Pfanne gethan und auf dem Kohlfeuer mit Schmalz abgelassen,

28.) in einem Stoßbrett wieder zusammengestoßen,

29.) meinen Kasten in Tuͤcher gelegt, und Sand und Schmalz daran gethan,

dann

30.) zu einem Ballen eingedrehet, welcher

31.) gebunden,

32.) verstrikt, und

33.) auf die unten beschriebene Schormuͤhle oder Polierwerk gebracht wird.

Hier muß

34.) der Ballen fleisig umgewandt werden, damit derselbe nicht auf der einen Seite

besser, als auf der andern geschort (gescheuert) werde.

35.) In 12 oder 14 Stunden geschmalzen und

36.) wieder verstrikt werden. Dies wird

37.) nach 10 Stunden noch einmal und

38.) zwei Stunden, ehe er nach Hause getragen wird, zum lezten mal wiederholt.

39.) Nach diesem wird der Ballen aufgeschnitten, und die Nadeln werden

40.) in einem Faß gescheuert.

41.) Aus dem Faß kommen sie in eine Mulde, wo sie ausgeschwungen oder von der

Kleie abgesondert werden. Man stoͤßt sie sodann

43.) wieder zusammen. Hierauf werden die Arbeiten von 29 bis 43 wiederholt, welches

schon

57.) Arbeiten sind. Dann werden die naͤmlichen 14 Geschaͤfte wieder

– aber anstatt des Sandes bloß mit Schmalz vorgenommen, welches

71.) Arbeiten sind. Hierauf werden diese Geschaͤfte noch ein mal aber anstatt

des Schmalzes bloß mit Kleien wiederholet, welches mithin

85.) Arbeiten ausmachen. Hierauf werden die Nadeln

86.) wieder zusammengestoßen und in papierene Kaͤstchen gethan.

87.) Die Sorten wieder ausgelesen,

88.) angeglichen,

89.) die spizigen ausgesucht, daß keine stumpfe darunter sind.

90.) Hernach werden die Spizen brauniret, d.i. zugeschliffen.

91.) Zulezt hundertweiß gezaͤhlt, die Hunderte mit Zeichen versehen, und auf

Tausende verpakt.

Da die Naͤhnadeln demnach 91 mal durch die Haͤnde passiren

muͤssen, so wuͤrde es nicht moͤglich seyn, sie im Durchschnitte

das Tausend fuͤr einen Gulden zu verkaufen, wenn solches nicht durch die

Theilung der verschiedenen Arbeiten und durch die Beihilfe von Kinderhaͤnden

und Maschinen moͤglich gemacht wuͤrde.

Ich beschließe diese Nachrichten mit einer Erklaͤrung der anliegenden

Abbildungen des Schor- oder Polierwerks und der Nadelschleife, wovon weder in

Beyers

Theatro machinarum molarium noch in sonst einem

mechanischen oder technologischen Werke eine Abbildung oder Beschreibung enthalten

ist.

Fig. 23.

Tab. II. Abbildung des Schor- oder Polierwerks.

A. Durchschnitt.

B. Grundriß desselben.

1. Der Lauf des Wassers.

2. Die Schußrinne auf das Wasserrad.

aaa) Das Wasserrad, das Kammrad und die Welle.

b) Der Trilling an dem Kammrad mit dem Kurbelzapfen zu

dem Polierwerk.

o) Die Welle mit der Hauptscheere p welche durch die Hauptstange q von dem

Kurbelzapfen getrieben wird, und dadurch die Welle e mit

denen Scheeren oder Doken i in Bewegung sezt, durch die

Stange ff, welche in der Welle o in einer Scheere ff

angemacht ist, daß also die obern Baͤnke d mit

ihren Schubstangen f gezogen werden, worunter der Ballen

r auf der Bank g

lieget.

Fig. 24. A. Abbildung des Schleifwerks.

ss) Die Brusteisen vor den Schleifsteinen, welche

zur Sicherheit der Schleifer, damit diese nicht durch die manchmal zerspringende

Steine beschaͤdiget werden, dienen.

tttt) Die Schleifsteine.

uuuu) Die Riemen von den Steinen auf die

Scheiben

vvvv) welche an der Welle x angemacht sind.

w) Die Stolle, welche durch die Hauptscheibe h und den Riemen g getrieben

wird, die in der Welle c der mittlere Trilling auf dem

Kammrad treibet.

B. Durchschnitt eines mit einander verbundenen

Schleifwerks in der obern- und eines Polierwerks in der untern Etage.

Tafeln