| Titel: | Erklärung des dem Nathaniel Smith, Böttger zu Kettering in der Grafschaft Northampton, ertheilten Patentes auf gewisse Verbesserungen an Schwing-Maschinen. Dd. 5. Febr. 1818. |

| Fundstelle: | Band 5, Jahrgang 1821, Nr. XXVIII., S. 135 |

| Download: | XML |

XXVIII.

Erklärung des dem Nathaniel Smith, Böttger zu Kettering in der Grafschaft Northampton, ertheilten Patentes auf gewisse Verbesserungen an Schwing-Maschinen.

Dd. 5. Febr. 1818.

Aus dem Repertory of Arts Manufactures et Agriculture. II. Series. N. CCXXVIII. May. 1821. S. 332.

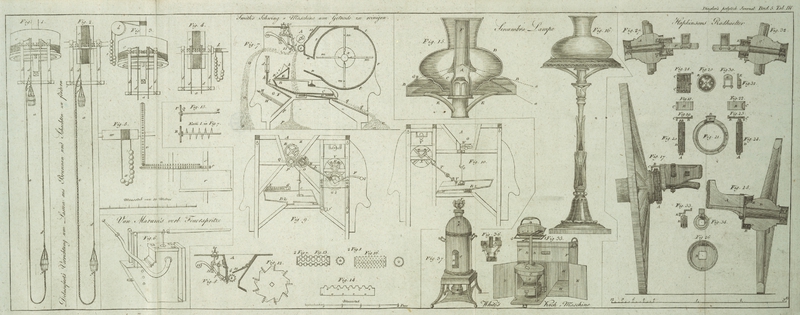

Mit Abbildungen auf Tab. III.

Nathaniel Smith's Verbesserungen an Schwing-Maschinen.

Ich erklaͤre hiermit, daß die Natur meiner Erfindung

unk die Art ihrer Ausfuͤhrung in Folgendem und in der anliegenden Zeichnung,

welche mehrere Ansichten derselben nach ihrer gewoͤhnlichen Einrichtung

darbiethet, deutlich dargestellt ist.

Fig. 7. Tafel

III. (Tab. XIX. im Orig.) ist ein Durchschnitt der Maschine zur Darstellung des

inneren Baues derselben. A ist die Gosse, in welche das

Korn oder der Same, welcher geschwungen werden soll, geschuͤttet werden muß;

nachdem er bei der Kammwalze 1 und bei der Spreuwalze 2 durchgegangen ist, gelangt

er in die Maschine hinab, und waͤhrend er in dieselbe hinabfaͤllt,

kommt er durch einen maͤchtigen Luftstrom, welcher durch das schnelle

Umdrehen des Faͤchers oder des Flugrades mmmm um seine Achse X hervorgebracht wird;

dieser Faͤcher ist in seiner Nahe von einem Gehaͤuse aus

duͤnnen Brettern

ttt so umgeben, daß der Wind, den er erzeugt,

einzig und allein durch die Oeffnung oder den Trichter im ausstroͤmen kann,

wo er auf die von der Spreuwalze herabfallenden Samen stoͤßt, und einen

großen Theil der Spreu, des Standes und anderer leichter Koͤrper

ausblaͤst oder abscheidet, und bei oo aus

der Maschine hinausfoͤrdert, wo dann alle Spreu etc. zu Boden faͤllt,

und nach Umstaͤnden und Erforderniß weggeschafft werden kann. Ein gewisser

Theil des Kornes, den man leichtes Korn nennt, wird von dem Luftstrome uͤber

das schief geneigte Brett E gefuͤhrt, und

faͤllt auf die Reuter F, welche den Staub und

andere kleine Spreutheilchen in die Lade G durchfallen

laͤßt, aus welcher dieselben durch Ausziehen des Schiebers H weggeschaft werden koͤnnen: das leichte Korn

laͤuft indessen uͤber die schiefe Reuter herab, und faͤllt bey

pp zu einem Haufen auf der Erde zusammen. Das

schwere und gute Korn, welches nur wenig von dem Luftstrome afficirt und aus der

Richtung seines Falles geblasen wird, faͤllt auf das schiefgeneigte Brett B nieder, und gleitet auf diesem in das Sieb C herab, dessen Oeffnungen weit genug sind, um das gute

Korn auf die Reuter D fallen zu lassen, welche allen

Staub, der allenfalls noch mit dem Korne durch das Sieb gegangen seyn mag, auf die

Erde fallen laͤßt. Das Korn sezt seinen Weg auf der Reuter D und dem schiefgestellten Brette qq fort, und faͤllt bei rr auf die Erde. Fremdartige Substanzen, wie

Steine u. d. gl., welche nicht durch die Oeffnungen des Siebes C durchzufallen vermoͤgen, gehen durch einen

kleinen eisernen am Ende von C angenagelten Spunde, und

fallen durch eine an der Seite der Maschine angebrachte Pipe bei der Oeffnung f

Fig. 9

heraus.

Das schiefgeneigte Brett B ist mit seinem Siebe C und mit der Reuter D

zusammengefuͤgt, und erhaͤlt, zugleich mit denselben, sine horizontale

seitwaͤrts ruͤttelnde Bewegung, wie wir unten zeigen werden, um das

Hinabgleiten des Kornes zu seinen verschiedenen Bestimmungen zu erleichtern: das

Sieb kann aus seinem Rahmen herausgenommen und ausgewechselt werden, so daß man

verschiedene Arten von Samen in dieser Maschine reinigen kann. Quer durch die

Maschine ist ein Brett h befestigt, welches mit dem

oberen Ende der Reuter F in Verbindung steht, damit

nicht irgend ein leichtes Korn mit der Spreu hinausgeweht wird, und ein Schieber d wird zuweilen noch uͤber dem Brette h angebracht, wenn das Korn sehr leicht waͤre, so

daß es allenfalls uͤber die Kante von h

wegfliegen koͤnnte. Ein anderes Brett k ist

mittelst Angeln so an der oberen Kante von E befestigt,

und an seinen beiden Enden mittelst eiserner Haͤlter i so gestuͤzt, daß es in jedem beliebigen Winkel gestellt werden

kann: diese Haͤlter ruhen in besonderen Einschnitten, welche in dieser

Hinsicht an der schiefen Flaͤche von E angebracht

sind. Der Winkel, unter welchem k aufgestellt ist, wird

in einem gewissen Maße die Menge des leichten Kornes bestimmen, welches auf F fallen soll.

Lezteres geschieht aber hauptsaͤchlich durch das Brett E, welches ruͤkwaͤrts und vorwaͤrts gleitet,

naͤmlich weiter oder naher von dem Faͤcher. Dieses Brett ist an seinem

Ruͤken von einem anderen Brette gestuͤzt, mit welchem es eine

dreiekige Hoͤlung bildet, wie Fig. 8 zeigt. Durch die

Daumschrauben bei S, Fig. 9, kann dasselbe an

jedem beliebigen Orte befestigt werden. Man sieht auch in dieser Figur eine Reihe

von Zahlen, welche zur Bestimmung der verschiedenen Lagen des Brettes E dienen, wenn man verschiedene Saͤmereien zu

reinigen hat; bei sehr leichten Samen wird dieses Brett zuruͤkgezogen, und

mittelst der Daumschraube bei N. 1 befestigt, u.s.f.

Wenn diese Maschine mit der Hand getrieben wird, so wird sie durch einen Dreher oder

durch eine Kurbel in Bewegung gesezt, F in Fig. 9, an dessen Achse

sich ein Zahnrad G befindet, welches in einen Triebstok

H eingreift, der sich an einem Ende der Achse des

Faͤchers X, Fig. 7 befindet.

An derselben Achse mit der Kurbel F ist ein Furchenrad

I befestigt, welches einen kleinen Triebstok K an dem unteren Ende der schiefen Achse L bewegt. An dem oberen Ende derselben ist ein

gefurchter Triebstok M, der in die Zaͤhne des

Rades N eingreift, an dessen Ruͤken das Sternrad

O befestigt ist. Die Raͤder N und O drehen sich um einen

an dem Holzgestelle der Maschine hervorstehenden festen Zapfen, und wirken bloß als

Mittelraͤder: um die Bewegung umzukehren, treibt das Rad N ein anderes, P, von

beinahe gleichem Durchmesser, welches an einem Ende der Achse der Spreu-Walze

befestigt ist. Ein Triebstok Q ist hinter P an derselben Achse befestigt, und sezt das Rad R an der Achse der Kammwalze in Bewegung. Durch dieses

Raͤderwerk drehen Kamm- und Spreuwalze sich in entgegengesezter

Richtung, und leztere laͤuft beinahe doppelt so schnell als erstere.

Fig. 10 zeigt

die Maschine von der anderen Seite. X ist die Achse des

Faͤchers, welche mit einem kleinen Zuge versehen ist, der durch die Stange

T mit einem kleinen Hebel V, welcher unter einem rechten Winkel gebogen ist, in Verbindung steht.

Das Ende b des Siebrahmes wild von zwei Haken

gestuͤzt, welche in dem Querbrette h befestigt

sind, und das andere Ende wird von zwei eisernen Stangen, die mittels eines Hakens

in einander eingreifen, getragen: ee in Fig. 9 und 10. An der

Endseite der Maschine, welche der Oeffnung, durch die der Faͤcher

ausblaͤst, gegenuͤbersteht, sind kreisrunde Oeffnungen angebracht, um

die Luft durch dieselben herein zu lassen; wenn aber sehr leichte Samen gereinigt

werden sollen, werden diese Oeffnungen zum Theile durch das Herabdrehen der

Fallthuͤre bei V, Fig. 8

Wir finden sie dort nicht. A. d.

Ueb. geschlossen, und dadurch der freie Zutritt der Luft zu dem

Faͤcher gehindert, wodurch folglich auch die Wirkung derselben auf den Samen

vermindert wird, indem nur ein leichter Luftstrom den Staub wegblaͤst

etc.

Ich wuͤnsche hier zu bemerken, daß ich nicht auf alle Theile der hier

beschriebenen Maschine Anspruch mache, sondern bloß auf jene, die ich hier besonders

auffuͤhre und auf die neue Verbindung derselben; naͤmlich 1. auf die

Anwendung einer sich drehenden Kammwalze mit irgend einer Anzahl von Zaͤhnen

oder Stiften und von irgend einer verlangten Form, welche in die Gosse der Maschine

eingesezt wird, um das Korn und die Spreu durchzuruͤtteln, und dasselbe desto

freier auf die Spreuwalze fallen zu lassen, von welcher es in die Maschine kommt. 2.

Auf den besonderen Bau der Spreuwalze, welche das Korn in seinem rohen und

unbereiteten Zustande in die Maschine bringt: dieser Bau ist in den Figuren 11, 12, 13

dargestellt: die Spreuwalze besteht aus einer cylindrischen Walze mit einer gewissen

Anzahl von Furchen oder Einschnitten, die an der Oberflaͤche derselben der

Laͤnge nach eingeschnitten sind. In diese Furchen oder Einschnitte kommen

Platten von Eisen oder von einem anderen Metalle, wovon die eine Kante mit

zahnartigen Einschnitten oder Zaͤhnen von irgend einer beliebigen Form

versehen ist.

Fig. 15

zeigt eine Form, die man sehr brauchbar befunden hat. Diese Platten werden in den

Eisenschnitten angenagelt, oder auf irgend eine Weise befestigt, und bilden demnach

eine Walze, deren Oberflaͤche mit Zaͤhnen, wie in Fig. 12 besezt ist, und

die waͤhrend des Umdrehens des Korn ergreift, und an dem Brette der Gosse in

die Maschine hinabfordert.

Eine andere Verbesserung von mir besteht in der besonderen Weise, nach welcher ich

nach Belieben die Menge des Kornes, welches in die Maschinen gelangen soll,

bestimmen kann. Diese Weise besteht in einer beweglichen Gossen-Wand 4, Fig. 7, 8, 9, welche an

ihrer oberen Kante mittelst Angeln an die untere Kante der festen Gossen-Wand

cc befestigt ist. Von dem Ruͤken dieses

Brettes springt nach ruͤkwaͤrts ein kleiner Zapfen oder eine

Stuͤze 5 hervor, um den Mittelpunkt eines Arm-Hebels 6 und 7 zu

unterstuͤzen: der Arm 6 dieses Hebels ist mit dem unteren Ende einer Stange 8

verbunden, welche bis an den Gipfel der Gosse hinaufsteigt, und dort durch ein Loch

in einem Querbalken des obersten Theiles des Gestelles der Maschine

durchlaͤuft, wo sie an ihrem oberen Ende, zur Aufnahme in einer

Daumschrauben-Mutter, verduͤnnt und eingeschnitten ist: sie kann durch

das Loch in dem Querbalken frey aufsteigen, aber nicht tiefer hinab, als die

Schraubenmutter es erlaubt.

Der Arm 7 des Hebels steht mittelst einer Stange 9 mit dem unteren Ende der

angesezten beweglichen Gossenwand in Verbindung. 11 ist ein Arm-Hebel, der

seinen Mittelpunkt in dem Gestelle der Maschine und an seinem aͤußersten Ende

einen schweren Knopf hat, 12; dieser Hebel wirkt durch sein Gewicht so, daß er stets

die untere Kante der Wand 4 gegen die Spreu-Walze druͤkt, so weit als

es naͤmlich die Schraubenmutter 20 gestattet. Durch diese Vorrichtung wird

jeder groͤßere fremdartige Koͤrper, der in die Gosse kommt, die Wand 4

wegdruͤken, indem er das Gewicht des Knopfes 12 an dem Hebel

uͤberwaͤltigt, und durch die Walze durchlaufen, ohne die Maschine zu

brechen oder zu beschaͤdigen, was geschehen wuͤrde, wenn die

Gossenwand, wie gewoͤhnlich, in Schubfurchen befestigt ist. Wenn man die

Schraubenmutter dreht, so daß der Arm 6 des gebogenen Hebels aufgezogen wird, so

entfernt sie die Kante der Gossenwand 4 weiter von der Spreuwalze, und laͤßt das Korn leichter und

schneller in die Maschine fallen; dreht man aber diese Schraubenmutter 20 in

entgegengesezter Richtung, so druͤkt das Gewicht 12 diese Wand 4 gegen die

Walze, und das Korn wird folglich langsamer hinabfallen.

Eine andere Veraͤnderung meiner Gossen-Vorrichtung besteht in

Einfuͤhrung eines innerhalb der Gosse angebrachten um einen Angel beweglichen

Brettes, 10 Fig.

8, welches als Aufhaͤlter niedergelassen werden kann, so daß es

beinahe die Spreuwalze beruͤhrt, damit es naͤmlich in dieser Lage

einen Theil des Gewichtes des Kornes tragen helfe, und dadurch hindere, daß die

Spreuwalze das Korn nicht schneller in die Maschine hinabfuͤhre, als

noͤthig ist, wenn dieses Brett, wie in 10 Fig. 7

zuruͤkgeschlagen ist. Es wirkt durchaus nicht, außer wenn es niedergelassen

ist, wie in Fig.

8. Meine in den Figuren 11, 12 und 13

dargestellte Spreuwalze, oder die Kammwalze 1, Fig. 7, stehen dann nicht

im Gebrauche, und werden herausgenommen, und erstere wird durch eine andere

sogenannte Astwalze (sprigged roller) ersezt, wie Fig. 8 zeigt,

auf welche ich jedoch keinen Anspruch mache, da diese leztere schon fruͤher

in Maschinen aͤhnlicher Art angewendet wurde.

Die Einrichtung des Raͤderwerkes in Fig. 9 ist meine

Verbesserung, in so ferne sie meine Spreu- und Kammwalze in Bewegung sezt,

und an diesen, nicht aber an anderen, angebracht wird. Um dieselben leichter

herabnehmen und mit anderen auswechseln zu koͤnnen, lasse ich sie gegen das

Ende der eisernen Spindel hingleiten, welche die Zahnraͤder P und Q an ihrer Spize

traͤgt, die gleichfalls abgenommen werden koͤnnen, und die Walze kommt

von dem oberen Theile der Maschine herab bis gegenuͤber von jenen Oeffnungen

oder Lagern, welche an dem Seitengestelle der Maschine fuͤr die Achse

angebracht sind: diese wird dann hineingeschoben, laͤuft durch ein vierekiges

Loch in der Walze, und wird durch eine an dem Gestelle der Maschine befestigte Feder W, in Fig. 10, vor dem

Heraustreten gesichert. Diese Feder faͤllt in einen kreisfoͤrmigen

Ausschnitt um das Ende der Spindel der Walze bei X ein,

Fig. 14,

welche diese Spindel nach abgenommener Walze darstellt. Wenn man eine Astwalze

braucht, so wird sie eben so von der Spindel abgezogen.

Die Kammwalze wird auf eine andere Weise herausgenommen; denn diese laͤßt sich

nicht von der Spindel abziehen. Das obere Brett Z in

Fig. 9

laͤßt sich aufwaͤrts schieben und wegnehmen, und so kann dann auch,

wie Fig. 8

zeigt, die Kammwalze mit ihrer Achse und mit ihrem Rade R ganz ausgehoben werden. Die Spindel dieser Hammwalze wird, wenn sie an

ihrem Plaze ist, durch einen kleinen Bolzen niedergehalten, der, wie V in Fig. 9 zeigt, quer

uͤber ihren Zapfen hingeschoben ist. Urkunde dessen etc.Man wird gestehen, daß diese

Schwing-Maschine aͤußerst sinnreich ausgedacht und beinahe

alles zu leisten im Stande ist, was matt sonst von geuͤbter

Menschenhand fordern kann. Allein wir fuͤrchten, sie ist zu

sinnreich, zu zusammengesezt, zu kostbar und in der Hand

gewoͤhnlicher Arbeiter zu sehr dem Verderben unterworfen, als daß man

sie allgemein benuͤzen koͤnnte. Einige Vorrichtungen in

derselben wuͤrden jedoch unsere gemeinen Maschinen sehr verbessern

koͤnnen. A. d. Ueb.

Tafeln