| Titel: | Die Sinumbralampe. |

| Fundstelle: | Band 5, Jahrgang 1821, Nr. XXIX., S. 142 |

| Download: | XML |

XXIX.

Die Sinumbralampe.

Aus dem 19 Stuͤke (1820.) des Quarterly Journal of Science, Literature and the Arts.

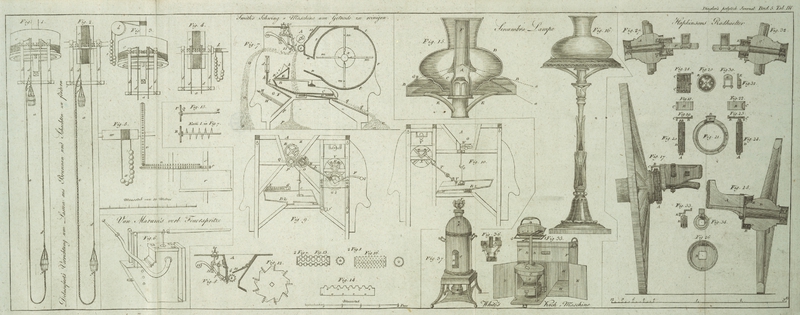

Mit Abbildungen auf Tab. III.

Die Sinumbralampe.

Die franzoͤsische Lampe, die in ihren verschiedenen

Formen als Tisch- und Studierlampe so zwekmaͤßig und beliebt ist,

hatte doch einige auffallende Maͤngel, welchen unlaͤngst der Englaͤnder Parker gluͤklich abgeholfen hat. Der runde

Oelbehaͤlter wirst eine breite Schattenlinie gerade auf die Gesichter der um

einen Tisch sitzenden Personen. Der Lichtglanz, der auf den Tisch geworfen wird,

ohne durch ein milderndes, oder den Strahl brechendes Medium zu gehen, ist den Augen

sehr schaͤdlich, und zumal empfindlich, sobald der helle Schein der Flamme

unter dem Oelbehaͤltnisse, wenn man sich vorwaͤrts beugt, das Auge

trifft. Der dritte Nachtheil endlich, den alle aͤhnliche Lampen gemein haben,

besteht in der Verschwendung des Lichts, wo es ganz unnuͤz ist. Dem ersten

Mangel hat Parker durch eine neue Form des

Oelbehaͤlters und die Anwendung des mattgeschliffenen Glases als

Lichtvertheiler, abgeholfen. Diese beiden Verbesserungen verhindern alle Schatten,

daher der Name Sinumbra-Lampe. Dem zweiten

Nachtheile hilft insbesondre die gaͤnzliche Einschließung der Flamme in einen

Lichtvertheiler von matt geschliffenem Glase ab. Dieser bricht das Licht in

unzaͤhlige Strahlen, da das Glas beim Mattschleifen eine unendliche Menge

kleiner Bruͤche erhalten hat, welche bei mikroskopischer Betrachtung als eben

so viele kleine Sterne erscheinen, aus welchen das Licht, wie aus einem neuen

Mittelpunkte der Beleuchtung strahlt, wodurch ein sanftes Licht entsteht. Der sonst

vom Oelbehaͤlter geworfene Schatten wird auf diese Weise verhuͤtet.

Das lezte Erforderniß einer vollkommenen Lampe, ein starkes, angenehmes und

unmittelbar unter derselben gleich vertheiltes Licht zu geben, welches dergestalt

von der Flamme ausgeht, daß es einen Tisch erleuchtet, um welchen zehn Personen bequem sizen

koͤnnen, und zugleich den obern Theil des Zimmers hinlaͤnglich

erhellet, ist durch Parkers Vorrichtung sehr befriedigend erfuͤllt worden. In

dem Mittelpunkt des mattgeschliffenen Lichtvertheilers ist ein metallener Reflektor

vermittels metallener Federn auf dem Glas-Cylinder, nahe an der Flamme, oder

vielmehr uͤber deren Mittelpunkte angebracht, wodurch das helleste Licht auf

den Tisch geworfen wird, aber noch genug zur Erleuchtung des obern Raumes im Zimmer

uͤbrig bleibt. Durch diese Hilfsmittel gewinnt man die Lichtstaͤrke

von zwei franzoͤsischen Lampen, ohne groͤßern Oelaufwand, und ohne

irgend eine nachtheilige Wirkung auf das Auge. Nach beiliegender Abbildung wird die

Lampe leicht herzustellen sein. In A

Fig. 15.

Tab. III. ist der Mittelpunkt der Erleuchtung. B ist das

Oelbehaͤltniß, dessen obere und untre Flaͤche so gestaltet sind, daß

sie mit der Richtung der, aus dem Mittelpunkt der Flamme (A) nach a strahlenden Linien gleichfoͤrmig laufen. C der metallene Reflektor; D

der mattgeschliffene Lichtvertheiler, E die

Leitungsroͤhren des Oels zur Dille; F der

Glascylinder, G der Schraubenstoͤpsel auf der

Oeffnung zum Eingießen des Oeles.

Fig. 16.

zeigt die vollstaͤndige Lampe.

Tafeln