| Titel: | Würdigung sämmtlicher bis jezt bekannt gewordener Methoden, das Getreide, mehrere Jahre hindurch, ohne Nachtheil für dasselbe, aufzubewahren. |

| Autor: | Prof. Peter Ludwig Marechaux [GND] |

| Fundstelle: | Band 5, Jahrgang 1821, Nr. LXIIXLII., S. 223 |

| Download: | XML |

LXIIXLII.

Würdigung sämmtlicher bis jezt bekannt gewordener Methoden, das Getreide, mehrere Jahre hindurch, ohne Nachtheil für dasselbe,

aufzubewahren.

Von K. B. Professor Hr. Marechaux in Muͤnchen.

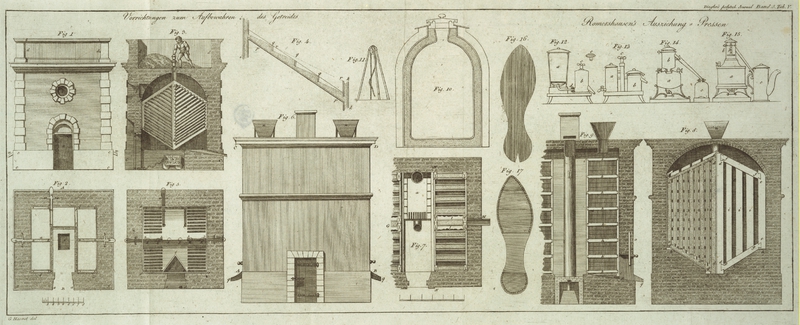

Mit Abbildungen auf Tab. V.

Marechaux über die verschiedenen Methoden, das Getreide mehrere Jahre ohne Nachtheil für dasselbe, aufzubewahren.

1. Einleitung.

Meine Absicht ist nicht, in diesem Aufsaze, meinen deutschen Zeitgenossen neue Ideen

vorzulegen, dahin deutet schon der Titel desselben. Ich sammle bloß, in

moͤglichst gedraͤngter Kuͤrze, was uͤber den Gegenstand,

den ich abhandle, in oͤkonomischen Schriften zerstreut liegt, trage die

verschiedenen Methoden, die von erfahrnen Maͤnnern benuͤzt oder

angegeben worden sind, vor, und pruͤfe ihre Zwekmaͤßigkeit, sowohl in

Bezug auf den Landmann, als in Bezug auf die Getreidehaͤndler und die

Staatsverwaltungen. Ich fuͤhle, daß dieser Gegenstand, von mir behandelt,

mangelhaft ausfallen muß, und wuͤnsche, daß er einen theoretisch und

praktisch gebildeten Oekonomen veranlasse, etwas vollstaͤndigeres zu

bearbeiten.

2. Aufzuloͤsende Aufgabe.

Die Aufgabe, die aufzuloͤsen ist, besteht darin, daß das Getreide, mehrere

Jahre hindurch, unverdorben, aufbewahret werden koͤnne; die

Hauptschwierigkeit, mit welcher man zu kaͤmpfen hat, besteht in der

Feuchtigkeit, die alles Korn, und vorzuͤglich Roggen und Weizen, bei sich

fuͤhrt, und die bald in groͤßerer, bald in geringerer Menge vorhanden

ist, je nachdem die Sommer nasser oder trokner sind.

Diese Feuchtigkeit, verbunden mit einer gewissen Temperatur der Atmosphaͤre,

befoͤrdert die Entwikelung des Keimes, und bei diesem Processe wird jedesmal

Waͤrme entbunden. Liegt das Getreide angehaͤuft, so theilt sich diese

Waͤrme, mit der ausduͤnstenden Feuchtigkeit der Luft mit, die zwischen

den Koͤrnern unbeweglich ist; wodurch die innere Zersezung beschleunigt, und

nach und nach die gaͤnzliche Zerrottung des Korns herbeigefuͤhrt wird.

Durch diese innere Gaͤhrung verliert das Mehl sehr bald seinen reinen

Geschmak, der ganze

Haufen bekommt einen dumpfigen Geruch, der sich dem daraus verfertigten Brode

mittheilt.

3. Mittel gegen dieses Uebel.

Es giebt nur zwei Mittel, diesem Uebel entgegen zu arbeiten.

Entweder zerstoͤrt man den Keim selbst, und macht dadurch die Entwikelung

desselben unmoͤglich, oder man verhindert bloß dessen Entwikelung.

Dieses lezte laͤßt sich nur auf zweierleiweise bewerkstelligen.

1. Dadurch, daß man das Getreide in einer Temperatur haͤlt, welche zur

Befoͤrderung des Vegetations-Processes zu niedrig ist.

2. Indem man dafuͤr sorgt, daß alle innere Waͤrme, die vom

Vegetationstrieb herruͤhrt, und die weitere Entwikelung desselben

befoͤrdern koͤnnte, mit der Feuchtigkeit, die ihn unterstuͤzt,

nach und nach abgeleitet werde.

Alle Conservations-Methoden, koͤnnen nur auf dem einen oder dem andern

dieser Hauptmittel beruhen.

4. Ursachen des Verderbens von außen her.

Jene Ursache des Verderbens liegt im Getreide selbst, andre sind zufaͤllig,

und kommen von außen her.

Das Getreide muß vor den Verwuͤstungen, welche die Ratten und Mause darin

anrichten, geschuͤzt werden. Hundert Maͤuse verzehren jaͤhrlich

uͤber 100 Pfund Getreide, und zerschroten wenigstens eben so viel; und die

Ratten, nicht zufrieden sich daran an Ort und Stelle zu saͤttigen, gehen mit

gestraͤubten Haaren ruͤkwaͤrts in den Getreide-Haufen

ein, ziehen sie alsdann wieder an sich, und kehren mit ihrer Ladung in ihre Nester

zuruͤk.

Außerdem gibt es mehrere Insekten, die in unseren Getreide-Vorraͤthen

einen betraͤchtlichen Schaden verursachen.

Dahin gehoͤren der rothe Kornwurm, Curculio frumentarius longirostris sanguineus

Linn; und der schwarze Kornwurm, Curculio granarius, longirostris, piceus, oblongus,

longitudine Erytrorum. Beide gehoͤren zur Gattung der Kaͤfer,

und sind selten groͤßer als ein Floh. Sie pflanzen ihr Geschlecht durch Eier

fort, die sie in das Korn legen, nachdem sie die Schaale durchbohrten. Aus diesem Ey

entsteht ein kleiner Wurm, der sich vom Mehle des Kornes naͤhrt, und in der

leeren Huͤlse bloß seinen Unflath zuruͤklaͤßt. Dieser Wurm

verwandelt sich in eine Puppe, aus welcher sich alsdann das kleine kaͤferartige

Thierchen entwikelt, welches nicht fliegen kann, weil es bloß Fluͤgeldeken,

aber keine Fluͤgel hatDer Leser

findet eine genauere Beschreibung dieser Thierchen in dem 38. Bande der

Kaͤstnerischen Uebers. der Abhandlungen der schwed. Akad. der

Wissensch. S. 276..

Der weiße Kornwurm verrichtet nicht minder große

Verwuͤstungen. Diese Benennung ist zwei sehr verschiedenen Wuͤrmern

gegeben worden.

Der in unserem Vaterlande am gewoͤhnlichsten vorkommt, entsteht aus den Eiern

der Phalaena granella, Tinea alis albo nigroque maculatis,

capite albo, Linn. Eine Nachtmotte, die ihre Fluͤgel in

Form eines Daches zu tragen pflegt.

Die Phalaena granella fliegt des Abends um die

Kornboͤden herum, angezogen durch den saͤuerlichen Geruch, der sich

vom Getreide erhebt. Sie haͤngt ihre Eier an die Getreidkoͤrner an,

und legt bis 60 Eier, aus welchen, nach wenigen Tagen, blasgelbe Wuͤrmer

kriechen, die sich in das Korn hinein fressen; wenn sie das darin befindliche Mehl

verzehrt haben, spinnen sie mehrere Koͤrner zusammen, die sie

saͤmmtlich zernagen. Nach voͤllig erlangtem Wachsthume sind diese

Wuͤrmer 4 bis 5 Linien lang. Im Herbste kriechen sie an den Wanden hinauf, wo

sie sich verpuppen; im Winter bleiben nur wenige im Getreide zuruͤk. In den

Monaten Maͤrz, April oder Mai, wird die Puppe beweglich, und bald nachher

erscheint die Motte.

Eine genauere Beschreibung desselben findet man in Reomur; – ferner im ersten

Bande der Abhandlungen der naturforschenden Gesellschaft zu Zuͤrich,

1761.

Die andere Art des weißen Kornwurms entsteht aus den Eiern der Phalaena tritici, welche, zum Gluͤke

unserer Kornfelder, und unserer Magazine, in Deutschland, sehr selten zu seyn

scheint; indeß sie koͤnnte auch einst hier zur Landplage werden.

Dreißig Jahre hindurch, verheerte, im Angoumois ein dort unbekanter Wurm die zwei

Drittel der jaͤhrlichen Erndte. Niemand wußte sich mehr zu helfen; der

Landmann hatte schon seit einigen Jahren angefangen, den Getreidebau aufzugeben,

saͤete Haber, Erbsen, Wiken, Mais, und machte aus diesen Fruͤchten

Brod. Damals (1760) war Pajot de Marcheval Intendant der

Generalitaͤt von Limoges, wovon das Angoumois ein Theil ist. Das Uebel,

welches in diesem Bezirk

den hoͤchsten Punkt erreicht hatte, fieng schon an, sich in den benachbarten

Gegenden zu verbreiten, denn die Bewohner, die ihr Getreide um die niedrigsten

Preise losschlugen, lokten die Kaͤufer aus den angrenzenden Provinzen. Da

fand sich endlich dieser Intendant bewogen, an den General-Controlleur

Bericht abzustatten, und ihm zu melden, daß wenn nicht Rath geschaft werden

koͤnnte, alle Zahlung der Abgaben ohne weiters aufhoͤren

muͤßte; er erbath sich, zur naͤheren Untersuchung des Nebels, und zur

Auswahl der schiklichen Rettungsmittel, Commissarien der Akademie der Wissenschaften

aus. Mehrere Intendanten der benachbarten Generalitaͤten machten mit ihm

gemeinschaftliche Sache. Auf die eingegangenen dringenden Vorstellungen, wurden nun

einige Mitglieder dieser gelehrten Gesellschaft, die Hrn. Duhamel du Monceau und Tillet, dahin beordert, mit der Weisung, sich, vor

Anfang der Aernte, an Ort und Stelle zu begeben.

Hier fanden sie wirklich das Uebel so groß, als man es vorgestellt hatte. Sie

erkannten bald, daß der unbekannte Wurm, der so große Verheerungen anrichtete, aus

den Eiern der Weizen-Motte (Phalaena tritici)

entstand, die sich hier uͤber alle Maßen vermehrt hatte. Sie war zwar schon

von Reaumur nach wenigen, aber richtigen, Beobachtungen beschrieben, und unsre

Naturforscher fanden in dieser Provinz hinlaͤngliche Gelegenheit, mehrere

neue Beobachtungen zu den bereits bekannten hinzuzufuͤgen. Sie sammelten sie

in einer eigenen kleinen Schrift, die zu Paris im Jahre 1762 erschien. Sie

fuͤhrt den Titel: Histoire d'un insecte qui

dévore les grains de l'Angoumois, avec les moyens que l'on peut employer

pour le détruire. Par Mess. Duhamel du Monceau et Tillet, de l'Academie

royale des Sciences.

Die Weizen-Motte ist, so wie die Korn-Motte (Phalaena granella), ein Nachtvogel; beide sind von derselben

Groͤße, mit dem Unterschiede, daß die erste ihre Fluͤgel flach, und

die andere dachfoͤrmig traͤgt. Beide legen ihre Eier an das Getreide,

immer einige an jedes Korn, und ihre Fruchtbarkeit ist gleich groß, denn auch diese

legt an 60 Eier; aber ihre Eier sind kleiner und so klein, daß ein jedes durch ein

Loch durchgehen koͤnnte, welches man, mit der feinsten Naͤhnadel, in

ein Stuͤk Papier gemacht haͤtte, und ihre Schale ist so duͤnn,

daß man durch ein Vergroͤßerungsglas den Wurm darin deutlich wahrnehmen kann.

Dieser Wurm der sich, so wie der Wurm der Korn-Motte, in das Koͤrnchen

hineinfrißt, sobald er aus dem Eie kriecht, verlaͤßt dieses Koͤrnchen nicht

mehr, er ernaͤhrt sich bloß von dem Mehle desselben, und verpuppet sich darin

sobald es verzehrt ist: aus dieser Puppe entsteht nun die Phalaena tritici, die dem Getreide um so gefaͤhrlicher ist, da sie

nicht, wie die Kornmotte bloß unsere Speicher besucht, sondern sie flattert auch des

Nachts in den Kornfeldern herum, und legt ihre Eier an den noch in der Aehre

befindlichen Weizen. Zur Zeit wo das Koͤrnchen sich in der Aehre bildet,

verlassen diese Nachtvoͤgel gegen Sonnenuntergang schwarmweise die

Soͤller, und ziehen nach den Getreidefeldern hin, so daß der Landmann, dessen

Felder von dieser Plage heimgesucht sind, das schon wurmstichige Getreide in die

Scheune fuͤhrt, einen bedeutenden Theil desselben in der Aehre selbst

verliert, einen andern nicht minder bedeutenden, nach dem Ausdreschen, auf seinen

Kornboͤden, in taube Huͤlsen verwandeln sieht, wo endlich der

gesundgebliebene Theil wiederum bald von den Eiern dieser Motten inficirt wird, die

sich dort nach und nach aus ihren Puppen entwikeln. Selbst in lokerer Erde bleibt

dieser Wurm in dem Korns lebendig, er geht hier durch keine Umwandelungen durch, und

die Motte arbeitet sich alsdann durch den Staub und stiegt davon. Bei Tage erblikt

man diese Insekten nirgends im Freien, und unsere Naturforscher haben nicht entdeken

koͤnnen, wo sie sich vor der Sonnenhize, die sie nicht vertragen,

verkriechen, und da sie klein und grau sind, so haben sie viel Muͤhe gehabt,

ihre Zuͤge aus den Soͤllern, nach den Kornfeldern hin, zu

entdeken.

Dieses Insekt haͤlt sich indessen bloß an den Weizen, den Roggen und die

Gerste. Es laͤßt den Mais und die Huͤlsenfruͤchte

unberuͤhrt, eben so auch den Haber in den Soͤllern; aber Haber, in

einem Glase, mit Weizen und Gerste vermengt, blieb nicht verschont. Versuche haben

auch gezeigt, daß, in Ermangelung ihrer Lieblingsfrucht, sie sich mit jeder

mehligten Frucht begnuͤgen, Erbsen, Bohnen etc. ausgenommen.

5. Mittel gegen dieses Uebel.

Die Erfahrung hat gelehrt, daß von den vielen, gegen diese verschiedenen Plagen,

vorgeschlagenen Mitteln, kein einziges zureichend ist. Die Maͤuse und die

Ratten lassen sich nicht auf die Dauer vertreiben, und nicht alle wegfangen: auch

ist es unmoͤglich, unsere gewoͤhnlichen Kornboͤden so von allen

Seiten zu verschließen, daß sie dahin keinen Zutritt finden sollten.

Eine große Aufmerksamkeit kann eine Zeit lang die Speicher und die Kornhaͤuser

von den Kornwuͤrmern unangestekt erhalten; wer aber kann versichert seyn, daß unter dem

vielen aufgekauften Getreide sich nicht angestektes befindet, und fuͤr die

Entfernung aller Umstaͤnde buͤrgen, welche die Vermehrung dieses

Ungeziefers beguͤnstigen.

Wenn bei Anwendung vielfacher Mittel, manche unbekannte und ungeahndete Ursachen die

ploͤzliche Verminderung der Kornwuͤrmer, oder ihre gaͤnzliche

Vertilgung herbeifuͤhrten, so schrieb man dem leztgebrauchten das Wunder zu,

und posaunte seine Wirkung in den oͤffentlichen Blaͤttern. Die

Wiederholung des Versuches unter andern Umstaͤnden, zeigte bald die

fruͤhere Taͤuschung.

Feuchtes Korn befoͤrdert ungemein die Erzeugung dieser Insekten. Die Erhizung

desselben beschleunigt die Ausbruͤtung ihrer Eier. Kuͤhle

Soͤller vermindern daher ihre Fortpflanzung, wie auch die fleißige Umstechung

des Getreides, welche die Erhizung desselben verhindert.

Man hat mannigfaltige Mittel vorgeschlagen, sie wegzufangen: manche moͤgen

sinnreich seyn, aber sie lassen sich nur im Kleinen anwenden. So lassen sich z.B.

die weißen Kornwuͤrmer auffangen, wenn man uͤber den Getreidehaufen

ein duͤnngewebtes Laken ausbreitet, oder ein gewoͤhnliches aber

angefeuchtetes. Im ersten Falle gehen sie durch das Gewebe durch, vermuthlich um

frische Luft zu suchen, und werden so mit dem Laken fortgetragen, im andern Falle

sezen sie sich an das feuchte Tuch an, daß man nur aufrollen darf, um sie

fortzuschaffen: man kann sie indeß nur wegfangen, wenn sie erwachsen sind, und

bereits einen großen Schaden verrichtet haben.

Ein schlechter Rath ist es, daß man den Kornhaufen den Wuͤrmern ruhig

uͤberlassen soll, da sie nur hoͤchstens 3 bis 4 Zoll tief

hineindringen, und alles tiefer liegende Getreide unangeruͤhrt bleibt: die

Thatsache ist wahr, aber bei einer Aufschuͤttung von 18 Zoll hoch, geht der

fuͤnfte Theil des Getreides verloren, was gewiß keine Kleinigkeit ist; und

Duhamel versichert, daß alles gesund gebliebene Korn

gewoͤhnlich einen unangenehmen Geruch bekommt, der sich nicht verliert.

Der Schwefeldampf, den man zur Vertilgung dieses Ungeziefers vorgeschlagen hat,

toͤdtet bloß die Wuͤrmer, die an der Oberflaͤche des Haufens

sich aufhalten. Besondere Vorkehrungen muͤßten getroffen werden, wenn er

durch die Masse selbst durchgeleitet werden sollte; und wenn diese Vorkehrungen auch

in groͤßern Magazinen ausfuͤhrbar waren, so toͤdtet oder

zerstoͤret doch in keinem Falle der Schwefeldampf die Eier.

Nur ein sicheres Mittel gibt es, Wuͤrmer und Eier zu vernichten,

naͤmlich eine betraͤchtliche Waͤrme, die aber durch den ganzen

Getreidehaufen, in dem dazu erforderlichen Grade, vertheilt seyn muß: ohne dieses,

bleiben an den kuͤhler gebliebenen Stellen die Wuͤrmer lebendig, oder

sie verkriechen sich dahin, um der Wirkung der zu großen Hize zu entgehen.

Aber selbst auf stark geroͤstetem Korne haben sich nach zwei oder drei Jahren

Wuͤrmer wieder gezeigt, obgleich in weit geringerer Menge. Das Roͤsten

naͤmlich verhaͤrtet die Schale, und macht es den schwarzen

Kornwuͤrmern fast unmoͤglich, sie durchzubohren, um das Ei in das Mehl

zu legen, und dem weißen Kornwurm, der eben aus dem Ei kroch, sich durch die harte

Huͤlse den Weg in das Innere zu bahnen: die ersten finden also dort keine

Stelle fuͤr ihre Eier, die andern sterben ehe sie Nahrung finden. Aber

vermuthlich mit der lange der Zeit erweicht die feuchtere Luft manche Huͤlse,

so daß in dem der aͤußeren Luft ausgesehen Getreide manche Koͤrner

durch eingesogene Feuchtigkeit weicher geworden, den Forderungen jener Insekten

wiederum entsprechen.

Es gibt daher kein anderes zuverlaͤßiges Mittel, als die vollkommene

Verschließung des Getreides in Behaͤltern, die jenem Ungeziefer, von welcher

Art es auch sei, ganz unzugaͤnglich sind.

6. Unzuverlaͤßigkeit unseres gewoͤhnlichen Verfahrens zu Vorbeugung beider Uebel.

Alles was ich bisher gesagt habe, ist eine scharfe Kritik, des in Deutschland, seit

undenklichen Zeiten eingefuͤhrten Verfahrens. Unsere Anhaͤnglichkeit

an dasselbe zeugt bloß von der Macht der Gewohnheit, und von der Traͤgheit,

mit welcher wir uns zu dem Besseren hin, selbst wenn wir es als solches anerkennen,

bewegen.

Guter Rath, das Beispiel angraͤnzender Laͤnder, entscheidende Versuche,

mit dem besten Erfolge im Großen ausgefuͤhrt, nichts hat uns aus dem

betretenen Geleise gerissen; selbst nicht große Nachtheile, schmerzliche Verluste,

die doch sonst so geeignet sind, die Menschen zu besseren Ansichten zu

fuͤhren.

Wir gehen, wie unsere uraͤltesten Vaͤter, als sie vor Jahrtausenden

ihre eben urbar gemachten Felder mit Getreide besaͤeten, denselben Gang, den

sie damals aus Mangel an aller Erfahrung einschlugen, und leider! einschlagen

mußten, weil sie nichts Besseres kannten, und von den Folgen ihres Verfahrens noch

nicht unterrichtet seyn konnten.

Wir maͤhen naͤmlich unsere reifgewordenen Saaten, troknen sie

duͤrftig im Sonnenscheine, wenn wir davon begluͤkt werden, oder an der

Luft, wenn kein Sonnenstrahl durchdringen will; haͤufen die Garben

aufeinander, warten die erste Erhizung derselben ab, hauptsachlich um das

Ausdreschen zu erleichtern; dreschen nun das Korn aus, reinigen es, und breiten es

alsdann in unseren Speichern aus; luͤften es, damit es sich nicht erhize, und

lassen es, wenn wir es fuͤr die Zukunft aufbewahren wollen, bei Fortsezung

dieser Behandlungsart, mehrere Jahre liegen.

Dieser Gang ist freilich der einfachste, der leichteste; aber alles was einfach und

leicht ist, ist deshalb nicht zu empfehlen, wenigstens nicht allgemein

einzufuͤhren. Eine Menge unerwarteter Umstaͤnde gebieten nicht selten

Umwege, sie machen muͤhsame Vorkehrungen noͤthig, um das Ziel zu

erreichen.

Unsere Methode waͤre vortrefflich, wenn unsere Sommer alle maͤßig naß,

und der Erntemonat anhaltend troken waͤre; wenn die Umstechung des

aufgeschuͤtteten Getreides gewissenhaft vor sich ginge, wenn Ratten und

Maͤuse nicht fraͤsen, Kornwuͤrmer unsere Vorraͤthe nicht

heimsuchten, und wir nicht ungeheure Flaͤchenraume brauchten, um den Segen

unserer Ernten mehrere Jahre aufzubewahren, oder wenigstens bis wir ihn mit Vortheil

umsezen koͤnnen.

Da es uns aber in unseren Oekonomie-Gebaͤuden an zwekmaͤßigen

Vorrichtungen fehlt, um unser Getreide in nassen Jahren gehoͤrig zu troknen,

koͤnnen wir es nach nassen Sommern nicht aufspeichern, weil es leicht dumpfig

wird, und muͤssen es daher schnell verkaufen und verbrauchen, wo dann nach

einigen solchen Jahren, wenn nunmehr ein Mißwachs folgt, eine Hungersnoth

unvermeidlich ist, weil keine Vorraͤthe vorhanden sind, den eingetretenen

Mangel zu ersezen.

Noch aͤrger ist es, wenn die Erntezeit selbst anhaltend naß ist, und die

Einfuhr dadurch aufgehalten wird. Aus Mangel an Vorkehrungen, das feuchte Getreide

zu troknen, und da es unmoͤglich ist, es in solchem Zustande in der Scheune

aufzuhaͤufen, muͤssen wir es nunmehr gelassen auf unseren Feldern

auswachsen und zerrotten sehen: und dieser empfindliche Nachtheil, der manchen

Landmann zum Bettelstab verhilft, macht uns nicht vorsichtiger. Bei der Anlage

unserer Oekonomie-Gebaͤude denken wir nur an den Sonnensebein, den wir

erwarten, als koͤnne er nicht ausbleiben, und nehmen keine Ruͤksicht

auf das Regenwetter, das sich unerwartet oft einfindet, und dann mit einemmale, da

wir auf die

verderblichen Wirkungen desselben nicht vorbereitet sind, uͤber die

Haͤlfte unserer suͤßesten Hoffnungen vernichtet.

Bei unserer Methode unser Getreide langsam und gemaͤchlich auszubrechen, um

die Kosten fremder Huͤlfe zu ersparen, lassen wir es von der Zeit der Ernte

an, das Jahr hindurch, fast bis zur neuen Ernte hin, in der Scheune von den Mausen

zernagen; nicht zufrieden sie hier so gut zu bewirthen, schuͤtten wir ihnen

noch die Fruͤchte unseres Schweißes auf die Kornboͤden hin, und

uͤberlassen ihnen großmuͤthig davon ein zweites Zehntel zu ihrem

Verbrauch; und wer endlich sein Korn nicht um jeden Preis auf den Markt verkaufen

will, und es aufspeichert, um bessere Preise abzuwarten, muß uͤberdieses noch

vor der Gefahr zittern, neben allen Kosten und Veruntreuungen, die mit dem Umstechen

verbunden sind, ein Fuͤnftel seines Vorrathes den Kornwuͤrmern Preis

geben zu muͤssen.

Die uralte Methode unserer Vater hat daher nur einen Werth fuͤr den kleinen

Gutsbesizer, der bei seinen kleinen Aekern leicht nach einigen wenigen Sonnenbliken,

sein Getreide vom Felde in die Scheune fordern kann; der mit dem Ausdreschen seiner

kleinen Habe schnell fertig wird; der gerade so viel bauet, als zur Erhaltung seines

Hauswesens und zur Zahlung seiner Steuern noͤthig ist, und sein Getreide

unmittelbar von der Tenne auf den Markt bringt.

So verhalt es sich aber nicht mit dem groͤßeren Eigenthuͤmer. Er hat

die Zinsen eines weit groͤßeren Kapitals zu verwerthen, und muß auf

Umstaͤnde warten, dieses ohne Nachtheil moͤglich zu machen. Wollten

alle großen Eigenthuͤmer ihr Getreide, wie es ausgedroschen wird, sogleich,

auf dem Markte, gegen baar Geld umsezen, so wuͤrde die Concurrenz die Preise

so herunterdruͤken, daß weder die Zinsen des Kapitals, noch die Kosten des

Anbaues gedekt wuͤrden, und das gaͤnzliche Verderben aller

akerbauenden Classen unfehlbar erfolgen muͤßte.

Der große Eigenthuͤmer muß daher, mit Hoffnung eines gluͤklichen

Erfolges, sein Getreide auf mehrere Jahre aufspeichern koͤnnen: und der

Vortheil des Landes ist hier mit dem Seinigen in Einklang. Kornvorraͤthe, von

mehreren Jahren her, retten uns allein vor den schreklichen Folgen einer

Hungersnoth, und wer kann solche Vorraͤthe anlegen, wenn der bemittelte

Gutsbesizer es unterlaͤßt!

Zu solchen Getreide-Vorraͤthen wird er besonders in Laͤndern

aufgemuntert, in welchen die Versplitterung der Guͤter nicht gestattet wird,

und wo die Zahl der kleinen Landeigenthuͤmer zu den groͤßeren in einem

festen Verhaͤltniß steht. Er kann hier ruhig der Concurrenz entgegen sehn, welche der Geldmangel

unter denselben veranlaßt; er weiß, daß sobald ihre Scheunen leer seyn werden, die

Reihe an ihn kommen wird, er kann daher, durch hoͤhere Preise gelokt, mit dem

Verkaufe seines Kornes zuruͤkhalten; er kann sogar, da er die Zinsen seines

Kapitals nicht verzehrt, mehrere Jahre auf angemessenere Preise warten.

Da es aus den eben angefuͤhrten, und von der Vermeidung eines in aller

Hinsicht dem Staate so nachteiligen Getreidemangels hergenommenen Gruͤnden,

den hohen Landesbehoͤrden nicht gleichguͤltig seyn kann, ob

Getreide-Vorraͤthe auf mehrere Jahre im Lande sind oder nicht, so

scheint das neue beliebgewordene System, nach welchem der Zersplitterung der

Guͤter kein Gesez mehr entgegenwirkt, nicht auf den wahren Vortheil des

Volkes berechnet zu seyn; und es duͤrfte als ein Hauptfehler in unseren neuen

Constitutionen betrachtet werden, daß sie, aus individuellen Hinsichten, die

Zersplitterung der Guͤter zuließen, ohne die Guͤter selbst zu

classiren, ohne ein Verhaͤltnis zwischen den kleinen, den mittleren und den

groͤßeren Besizungen festzusezen. Die Schwierigkeiten die solchen Normen

entgegenarbeiten, sind kein Grund, der den Gesezgeber entschuldiget, daß er das

allgemeine Wohl des Landes dem blinden Zufall uͤberließ, anstatt ihn nach

weisen Ruͤksichten zu berechnen, und auf festen Grundlagen zu

gruͤnden.

Der große Gutsbesizer ist es nicht allein, der die Notwendigkeit fuͤhlt,

Getreide mehrere Jahre hindurch, ohne Verlust, aufzubewahren, und der in der

allgemein uͤblichen Methode seine Rechnung nicht findet; große

Staͤdte, Militaͤrverwaltungen, Hospitaͤler, Armeninstitute,

ganze Gemeinden, befinden sich in derselben Lage. Grundsaͤze einer gesunden

Oekonomie erheischen den Ankauf des benoͤthigten Getreides, wenn es zu

niedrigeren Preisen zu haben ist, und eine kluge Vorsicht gebietet, daß der Vorrath

nicht allein von einer Erndte zur aͤndern berechnet sey. Wer aber kennt nicht

die großen Boschwerden, uͤber die vielen Nachtheile, die mit der Aufbewahrung

dieses Getreides verbunden sind. Selten behaͤlt das Getreide in solchen

Magazinen seinen reinen Geruch. Das aus demselben verfertigte Brod ist selten gut.

Es ist nicht moͤglich, die Mause abzuhalten, und in den misten dieser

Magazine richten die Kornwuͤrmer große Verheerungen an. Die Gebaͤude,

die zur Aufnahme dieses Getreides noͤthig sind, muͤssen sehr

weitlaͤuftig seyn, weil das Korn, wenigstens das erste Jahr

gewoͤhnlich unter 18 Zoll hoch aufgeschuͤttet werden muß: die

Umstechung dieser großen Getreide-Massen geht unordentlich vor sich, die dazu verwendeten

Tagloͤhner, die nicht immer bewacht werden koͤnnen, verrichten die

Arbeit nur halb, der Wurmfraß, um den Verlust im Maaße zu vermindern, wird als gutes

Getreide mit ausgemessen, gemahlen, und verbaten, und gewissenlose Inspektoren, die,

bei solchen Umstaͤnden, keiner Kontrolle ausgesezt werden koͤnnen,

bereichern sich, in solchen Instituten, auf Kosten des Publikums. Daher haben von

jeher wahrhaft patriotisch gesinnte Maͤnner manches aufgeboten, um etwas

Besseres an die Stelle jener mangelhaften Methode zu sezen, und wenn ihre

wohlgemeinten Bemuͤhungen nicht Bestand hatten, so lag lediglich die Schuld

an den niedrigen Leidenschaften jener gewissenlosen Menschen, die bei den neuen

Instituten ihren Vortheil nicht fanden, und alles aufboten, um die Machthabenden

gegen das offenbare Gute einzunehmen, sie fuͤr das vorige Verfahren wieder zu

gewinnen, und die wohlthaͤtigen Fruͤchte des besseren Verfahrens zu

vernichten.

Waͤhrend den Drangsalen, die der lezte allgemeine Miswachs uns

zufuͤgte, hoͤrte man oft gegen die Regierungen bittere Klagen, daß

sie, ohne Fuͤrsorge fuͤr die Zukunft, den traurigen Folgen

fehlgeschlagener Ernten durch die Anlage von Getreide-Magazinen, nicht

vorbeugten. Diese Klagen koͤnnen bloß den schmerzhaften Gefuͤhlen des

Augenblikes beziehen werden. Lassen sie uns erwaͤgen ob, bei der in

Deutschland uͤblichen Methode, ob uͤberhaupt Magazine, die uns gegen

eine allgemeine Hungersnoth schuͤzen sollen, raͤthlich und sogar

moͤglich sind. Die Grundlage zu diesen Berechnungen kann freilich bestritten

werden; ich gehe von Annaͤhmen aus, die gewiß nicht vollkommen richtig sind,

aber die aͤußerste Genauigkeit kann hier ohne Nachtheil uͤbersehen

werden; wenn von einem großen Staate die Rede ist, so kann man sich, ohne daß

deshalb die Resultate truͤgen, um einige tausend Schaffet Korn verrechnen.

Auch ziehe ich hier in keine Betrachtung die Verschiedenheit in der Menge des

Verbrauches in den Staͤdten und auf dem Lande; auch mache ich keinen

Unterschied zwischen Roggen und Weizen, und Uͤbersehe, daß auf dem Lands

haͤufig Gerste mit dem Roggen zum Brod gemengt wird, und begnuͤge mich

daher bloß mit einem approximativen Anschlag.

Duhamel glaubt annehmen zu koͤnnen, daß

ungefaͤhr die zwei Drittel einer guten Ernte in Frankreich zur Erhaltung der

Bewohner dieses Reiches hinlaͤnglich sind, und daß bei sehr hohen

Getreide-Preisen auch wohl die Haͤlfte einer solchen Ernte zureichen

wuͤrde, weil man alsdann weniger verzehrt; daß aber ein Drittel oder ein Viertel einer

guten Ernte eine Hungersnoth zur Folge hat, wenn sonst in den Speichern kein Vorrath

vorhanden ist.

Das Jahr 1740 war fuͤr Frankreich ein gesegnetes Getreidejahr. Die Speicher

waren voll, und der Preis des Getreides war niedrig; allein in diesem Jahre hatten

sich die Getreidewuͤrmer dermaßen vermehrt, daß man gezwungen wurde, die

Kornboͤden zu leeren, und aͤußerst wohlfeil zu verkaufen. Das Jahr

1750 konnte zwar nicht, der Menge des Getreides nach zu urtheilen, ein schlechtes

Jahr genannt werden, aber das Korn war durchgehends von schlechter Qualitaͤt,

und mußte ebenfalls schnell verkauft werden. Alle Vorratskammern waren also leer,

als im folgenden Jahre (1751) die Ernte schlecht ausfiel, und eine Hungersnoth sich

uͤber ganz Frankreich verbreitete. – So nothwendig ist es, daß in

einem Staate Getreide vorraͤthig und auf mehrere Jahre vorraͤthig

sey.

Ohne uns viel zu verrechnen, koͤnnen wir fuͤr Baiern gelten lassen, was

Duhamel von Frankreich behauptet, daß

naͤmlich auch hier zwei Drittel einer guten Ernte zur Erhaltung der Bewohner

noͤthig sind.

Da wir aber uͤber die Quantitaͤt des Getreides, das in Baiern

ausgedroschen und zur Verfertigung des Brodes, oder zur Nahrung der Einwohner

Verwender wird, keine Nachweisungen haben, so muͤssen wir versuchen, durch

Umwege der Wahrheit nahe zu kommen.

Wenn wir die Bevoͤlkerung in Baiern auf 3,500,000 Seelen in runder Zahl,

festsezen, so wird wenigstens ein Drittel davon aus Kindern bestehn: folglich

waͤren unter der gedachten Zahl Menschen 2,344,444 Erwachsene, und 1,166,666

Kinder. Auf jede erwachsene Person, sowohl maͤnnlichen als weiblichen

Geschlechtes, rechne man im Durchschnitt 2 baiersche Schaffet, und 1 Schaffet

fuͤr jedes Kind; dieses gibt zur Nahrung der Landesbewohner 5,855,554

baiersche Schaffet. Da nun eine gute Ernte ein Drittel mehr liefern soll, als zur

gewoͤhnlichen Consumtion dient, so muͤßten in guten Jahren an

7,807,405 Schaͤffel ausgedroschen werden.

Sind im Lande keine Vorraͤthe vorhanden, so wird eine Hungersnoth veranlaßt,

wenn die Ernte nur den dritten Theil dieser Schaͤffel-Anzahl liefert,

also 2,602,435 Schaͤffel.

Da nach der sehr richtigen Duhamel'schen Bemerkung man

weniger consumirt, wenn das Getreide theuer ist, so koͤnnte man bei solchen

Drangsalen, anstatt mit zwei Drittel einer guten Ernte, mit der Haͤlfte

derselben, folglich mit 3,903,702 Schaͤffel auskommen.

Da aber, bei allgemeinem Mißwachse, eine ganze Ernte so fehlschlagen kann, daß man

nur den vierten Theil einer guten bekommt, folglich nur 1,951,851 Schaͤffel,

so muͤßten die Landes-Magazine auf diesen moͤglichen Fall

eingerichtet seyn, und der fuͤr jedes Jahr im Staate befindliche Vorrath,

muͤßte 1,951,851 Schaͤffel betragen, weil alsdann die

Landesbeduͤrfnisse sich mit der Haͤlfte einer guten Ernte, oder mit

3,903,702 Schaͤffel Getreide gedekt finden wuͤrden.

Vorausgesezt man koͤnnte den Ankauf dieser großen Getreidemasse so

bewerkstelligen, daß der Schaffet nur zu 8 Gulden zu stehen kaͤme, so

wuͤrde zu demselben ein baares Kapital von 15,614,808 Gulden noͤthig

seyn.

Was werden nun die Gebaͤude kosten, die zur Aufbewahrung einer solchen Menge

Korn noͤthig sind? Es versteht sich, daß Institute dieser Art, die bleibend

und folglich auf viele Jahrhunderte berechnet seyn sollen, so dauerhaft seyn

muͤssen, daß sie nicht nach einigen Menschenaltern zusammenstuͤrzen,

oder leicht ein Raub der Flammen werden koͤnnen.

Unter allen zur Aufbewahrung des Getreides bestimmten Gebaͤuden, scheinet das

Kornmagazin zu Lyon eines der vorzuͤglichsten zu seyn. Es wurde auf Kosten

der Stadt errichtet.

Dieses Gebaͤude ist drei Stok hoch, und bildet daher drei uͤbereinander

liegende Soͤller. Jedes desselben ist nach einem, von Hrn. de Ville, Ingenieur des ponts et chaussées,

aufgenommenen Plane (man findet ihn, Duhamel de la

Conservation des grains, Seite 247), 354 Pariser Fuß lang, und 50 Fuß

breit, im Lichten. Die Hoͤhe jeden Stoks betraͤgt, bis zum Schluße des

Gewoͤlbes, 15 Fuß. Das ganze Gebaͤude, von dem Fuße an bis zum Gipfel,

ist 63 Fuß hoch. Die Mauern sind 4 Fuß dik.

Die zur Aufbewahrung des Getreides in jedem Stoke befindliche Flaͤche

betraͤgt 17700 Quadrat Fuß. Hievon muß man abziehen

1. den Raum, den die 44 Pfeiler, die das Gewoͤlbe tragen, einnehmen, und deren

jedem man 3 Quadrat Fuß gibt, folglich zusammen 132 Quadr. Fuß;

2. vier Fuß breit, fuͤr den Gang, der an der Mauer rings herum frei bleiben

muß, theils fuͤr die Boͤschung des Korns, theils fuͤr den Raum,

der zum Umstechen des Weizens noͤthig ist. Diese 4 Fuß, die kaum zureichen,

machen 3168 Quadratfuß, die zu den vorigen 132 Fuß hinzugethan, 3300 Quadratf.

Flaͤche geben.

Wenn man nun diese von 17700 Quadr. F., naͤmlich von der ganzen Flaͤche

des Kornbodens abrechnet, so bleiben fuͤr den Weizen 14400 Quadr. Fuß.

Es findet sich nicht angezeigt, wie viel dieses zwekmaͤßig eingerichtete

Gebaͤude der Stadt Lyon gekostet hat: allein nach einem fuͤr Paris

angefertigten Anschlage, haͤtte daselbst zu dessen Erbauung ein Kapital von

500,000 Livres, und folglich 230,000 Gulden verwendet werden muͤssen.

Wenn man das Getreide, wie es bei uns gewoͤhnlich ist, 18 Zoll hoch

aufschuͤttet, so faßt jeder Kornboden 21600 Kubikfuß Korn, welches

fuͤr alle 3 Stokwerke 64,800 Pariser Kubikfuß betraͤgt.

Da nun der baiersche Schaͤffel gleich 6,4867 Pariser Kubikschuh ist, so

enthalten die drei Stokwerke, bei 18 Zoll Getreide-Hoͤhe, 9989

baiersche Schaͤffel; und folglich muͤßten fuͤr 1,951,851

baiersche Schaͤffel wenigstens 195 solche Magazine aufgebauet werden.

Auf jeden Kreis kaͤmen also 24 solche Kernhaͤuser, und in einigen sogar

25.

Da jedes wenigstens 230,000 Gulden kostet, so kosten alle 195, 44 Millionen 850

tausend Gulden; und das Ganze, zur Dekung einer Hungersnoth noͤthige

Institut, mit Inbegriff der zum Ankauf des Getreides noͤthigen Summe,

wuͤrde zur ersten Einrichtung ein Kapital von 60 Millionen 464 tausend 86

Gulden erfordern; ein Kapital, welches zweimal groͤßer ist, als die ganze

Einnahme des Koͤnigreiches.

Man sieht daher, wie wenig Umsicht diejenigen zeigen, die von einer Staatsverwaltung

allgemeine Maasregeln, gegen die Folgen eines Miswachses fordern.

Wollte man auch verlangen, daß der Staat systematisch zu Werke ginge, und alle Jahre

wenigstens ein solches Kornhaus aufbauen ließe, so wuͤrden 195 Jahre zur

gaͤnzlichen Ausfuͤhrung eines solchen Planes erforderlich seyn.

Vorausgesezt aber, der Staat haͤtte wirklich die Kraͤfte zur Anlage

solcher Institute; vorausgesezt ferner, daß der jaͤhrliche Verkauf, bei etwas

hoͤheren Preisen, die Verwaltungskosten, den Verlust, der von Wuͤrmern

und Maͤusen entsteht, und den neuen Ankauf dekte, so daß jedes Magazin

wenigstens alle 10 Jahr seinen Vorrath erneuern koͤnnte; vorausgesezt

endlich, daß eine kraftvolle Administration die Mittel hatte, bei so großen

Vorraͤthen eine genaue Controlle zu halten, die wenigstens große

Veruntreuungen unmoͤglich machte, so wuͤrde dennoch der ganze Plan

scheitern muͤssen, wenn man ihn von seiner politischen Seite betrachtet; denn

wenn auch bei einem angehenden Kriege, ein Theil dieses Getreides zur

Verproviantirung der Armeen und der festen Plaͤze benuzt werden

koͤnnte, so wuͤrde doch so viel Getreide, bei einem feindlichen

Einfall nicht all gerettet werden koͤnnen; es wuͤrde die Beute des Feindes

werden, falls man es nicht vernichtete, oder es dem Volke preis gaͤbe; in

jedem Falle waͤre das Kapital dahin, ehe eine eingetretene Hungersnoth, die

alle Jahrhunderte hoͤchstens einmal eintrifft, die Wohlthat dieser Institute

fuͤhlbar gemacht haͤtte.

Das Mittel gegen eine Hungersnoth kann daher allein in den Vorratskammern der

groͤßeren Landeigenthuͤmer gesucht und gefunden werden. Die Pflicht

der hoͤheren Staatsverwaltungen ist, durch zwanglose Mittel, die ihnen

hinlaͤnglich zu Gebote stehn, wenn sie diese nur benuzen wollen, dahin zu

wirken, daß die wohlhabenderen Unterthanen solche wohlthaͤtige Spekulationen

machen koͤnnen; es liegt besonders in dem Beruf der landwirtschaftlichen

Vereine, die Regierungen dazu zu veranlassen, und alle Bemuͤhungen derselben,

die auf diesen edlen Zwek gerichtet sind, kraͤftig zu unterstuͤzen,

und vor allem sowohl durch Praͤmien, als durch unmittelbar angestellte

Versuche, die Methoden zu verbessern, damit die Aufspeicherung erleichtert, und die

Gutsbesizer nicht in ihren dem Lande so nuͤzlichen Spekulationen, anstatt

eines belohnenden Vortheils, einen empfindlichen Schaden finden.

Indessen zwekmaͤßige Verbesserungen unseres Verfahrens von dorther ausgehen,

pruͤfen wir, der Reihe nach, das Verfahren fremder Voͤlker und die

wohlgemeinten Vorschlaͤge einiger Sachverstaͤndigen.

7. Methode der Est- Lief- und Kurlaͤnder.

Von uralten Zeiten her herrscht in Est- Lief- und Kurland die Sitte,

alles Getreide vor dem Ausdreschen in stark erhizten Zimmern zu troknen. Die

Scheunen sind daselbst zu diesem Zweke in drei Theile getheilt; in dem einem liegt

das ungedroschene Getreide, der andere bildet die Dreschtenne, der dritte ist mit

einem Ofen versehen, und dient zur Austroknung des noch in der Aehre befindlichen

Kornes.

Die besondere Bauart dieser Korn- und Trokenhaͤuser findet man

umstaͤndlich beschrieben in Hupel's topographischen Nachrichten von

Est- und Liefland, Riga 1777 S. 294 u. f. Auch beschreibt sie der Professor

Bejeke in Mitau, im Leipziger Magazin zur Naturgeschichte und Oekonomie. 1786. 1stes

Stuͤk. S. 30 u. f. und Hr. v. Fischer in den Zusaͤzen und

Verbesserungen zu seinem lieflaͤndischen Landwirthschaftsbuch. Halle 1753.

– Die Art und Weise wie in Kurland das Korn gedoͤrrt wird, kann man in

dem Vorberichte nachschlagen, welchen Hr. Prof. Titius seiner Uebersezung der Duhamel'schen Abhandlung von der

Erhaltung

des Getreides vorangeschikt hat; – auch im 14.

Bande der uͤbersezten Abhandlungen der schwedischen Akademie der

Wissenschaften, S. 271 liefert Hr. Capit. Karl Winblad die Beschreibung einer

solchen Troken-Anstalt.

Diese Trokenhaͤuser nennt man in der Landessprache Rigen. Die Einrichtung derselben ist bei diesen verschiedenen

Volksstaͤmmen verschieden, und selbst bei den groͤßeren

Landeigenthuͤmern schlecht.

Das zur Austroknung der Garben bestimmte Getreide wird in seinem Stroh, in der

Trokenstube, laͤngs den Wanden, und auf Latten geordnet. Hundert

gewoͤhnliche kleine Roggenbuͤnde, etwas mehr, etwas weniger, werden

mit einemmale hereingebracht. Die Vorkehrungen werden daselbst, bei der schlechten

Einrichtung der Oefen, und der Feurung, so gut wie moͤglich, zur

Verhuͤtung der Entzuͤndungen, getroffen, die indeß doch oͤfters

vorfallen. Jede Rige hat ihren Aufseher, der die Heizung besorgt, und die Garben

durchstoͤßt, um der Hize den Durchgang zu erleichtern. Zweimal des Tages wird

eingeheizt. Gegen Abend versammeln sich die Drescher. Sie dreschen die Nacht

hindurch, und fuͤllen am Morgen mit neuen Garben das Trokenzimmer. Der Roggen

wird mit leichten Dreschflegeln behandelt, wozu sogar vierzehnjaͤhrige Knaben

gebraucht werden. Weizen, Gerste und Haber werden auf der Tenne durch Pferde

ausgetreten.

Das ist im Wesentlichen das Verfahren jener Voͤlker. Hr. v. Duͤsburg,

ein Kurlaͤnder, wundert sich in seinem Schreiben an Hrn. Doctor Pauli in

Hamburg (im 4. Stuͤke der Hamb. Addreßcomtoir-Nachrichten), daß diese,

in einem so nahe an den deutschen Graͤnzen liegenden Lande, herrschende

Gewohnheit, unter uns Deutschen keine Nachahmung gefunden habe, da doch deutsche

Kaufleute oft in Kurland Korn aufkaufen, und auf die dortige Verfahrungsart durch

die Preiscurranten aufmerksam gemacht werden, auf welchen stets getrokneter Roggen notirt wird.

Was jene Voͤlker zu dieser Sitte bewogen hat, ist wahrscheinlich die

Beschaffenheit ihres Klimas; da ihre Winter laͤnger dauern, als die unsrigen,

sind ihre Sommer kuͤrzer, und die starken Regenguͤsse, oder die

anhaltenden Nebel finden sich bei ihnen noch etwas fruͤher ein als bei uns,

so daß der Erntemonat daselbst weit haͤufiger naß als troken ist. Ein solches

Verfahren scheint also bei ihnen eine Folge der Notwendigkeit zu seyn: aus eben

dieser Ursache hat es in Schweden Eingang bekommen; allzuoft zerrotteten da die

Feldfruͤchte auf den Aekern, ehe sie troken genug zum Einfuhren werden konnten, oder

sie wurden feucht eingebracht, und verdarben in den Scheunen.

Bei uns ist freilich der Erntemonat oͤfter troken als naß; so daß wir

fuͤr uns eine groͤßere Wahrscheinlichkeit haben, daß wir unser

Getreide troken einfahren werden; allein traurige Erfahrungen haben uns gelehrt, daß

zuweilen das Gegentheil eintrifft, und die Frage ist, ob es nicht rathsam sei, aus

weiser Fuͤrsorge auch bei uns Vorkehrungen zu treffen, welche dort die

Nothwendigkeit gebot.

Es folgt indeß aus den in dem vorigen Abschnitt angefuͤhrten Gruͤnden,

daß die kleinen Landeigenthuͤmer von dieser Fuͤrsorge befreiet seyn

koͤnnen, weil sie weit leichter als die groͤßeren die guͤnstige

Zeit abwarten und wahrnehmen, weil sie ihre geringe Habe sogleich gegen Geld

umsezen, und nie aufgefordert sind, ihr Korn aufzuspeichern. Auf jedem

groͤßerm Landgute sollte aber mit der Scheune eine Rige verbunden werden. Die

Kosten dieser Einrichtung kommen in keinen Anschlag. Wenn das abgemaͤhte

Getreide auf dem Felde liegt, und das Regenwetter anhaltend ist, so faͤllt

hier, in vierzehn Tagen, mehr Getreide aus, und mehr Getreide keimt in der Aehre,

als die Kosten betragen, welche der Bau der Rige verursachen wuͤrde. Wenn man

auch nicht die gut ausgetrokneten Garben gleich ausdreschen wollte, so wuͤrde

doch taͤglich eine ganze Menge noch feuchter Garben von dem Felde, durch die

Rige, in die Scheune kommen.

Indem ich auf diese Sitte jener Voͤlker aufmerksam mache, bin ich weit

entfernt, die Bauart, und die innere Einrichtung ihrer Rigen, als Muster zur

Nachahmung zu empfehlen. Die Maͤngel derselben sind groß; die Muͤndung

des Ofens ist im Zimmer selbst; viele werden mit Schilf oder Stroh geheizt, die

Flamme schlaͤgt oft Mann hoch aus dem Ofenloche heraus; der Rauch der durch

keinen Rauchfang abgeleitet wird, verbreitet sich im Zimmer, und die nahe stehenden

Garben koͤnnen leicht Feuer fangen. Der Verstand unserer Baumeister wird

leicht bei Entwerfung aͤhnlicher Anlagen, die Maͤngel derselben

beseitigen, und sie so einrichten, daß die Feuersgefahr vermieden, und der Zwek

vollstaͤndig erreicht werde.

Ein Oekonom der auf seinem Gute eine Rige anlegen, und das Ausdreschen seines

Getreides darnach einrichten wollte, koͤnnte sich zunaͤchst von dieser

Neuerung folgende wesentliche Vortheile versprechen.

Er koͤnnte mit groͤßerer Ruhe den Wechsel der Witterung,

waͤhrend der Erntezeit, ansehen. Er weiß, daß ihm Mittel zu Gebote stehn,

sein Getreide dem verderblichen Einfluß der Witterung zu entziehen. Die Kosten des Holzes, die ihm

die Heizung der Rige verursachen, werden ihm reichlich durch die Erhaltung seines

Getreides, die bessere Qualitaͤt desselben, und das leichtere Ausfallen der

Koͤrner auf der Tenne ersezt. Er hat es in seiner Gewalt, den Sonnenschein zu

benuzen, wenn dieser seine Garben hinlaͤnglich troknet, und sein Getreide

dennoch troken in die Scheune zu bringen, wenn er eine anhaltende Naͤsse

befuͤrchten muß: denn es wuͤrde eine vergebliche Arbeit seyn, daß von

der Sonne gehoͤrig ausgetroknete Getreide in der Rige troknen zu wollen.

Welch ein trauriger Anblik, wenn man auf dem Felde die muͤhsam angebauten, und

mit so vielen Kosten, bis zur Einfuhr gezeitigten Fruͤchte, auf den Stoppeln

vermodern sieht, und Mist anstatt gesegnete Garben einerntet! wer wuͤrde bei

solcher Witterung die Wohlchat einer Rige nicht hoch schaͤzen, und die Kosten

bereuen, die auf die Anlage derselben, und auf die Rettung des Getreides verwendet

werden mußten!

Sollten auch, bei solcher traurigen Witterung, unter hundert Gutsbesitzern, zehn bis

hieher immer das Gluͤk gehabt haben, ihre Garben troken einzufahren, so

werden sie doch einst, fruͤh oder spaͤt, zu ihrem großen Nachtheil

erfahren, daß Gluͤk, Witterung und Klugheit von einander unabhaͤngig

sind, daß ihr Buͤndniß nur scheinbar und von keiner Dauer seyn kann, und daß

eine in guͤnstiger Zeit aufgebaute Rige, eine sichere Zufluchtsstaͤtte

gegen die Launen beider ersten sind.

Was hilft es uns, daß wir auf Vermehrung unserer Aeker, auf bessere Benuzung unseres

Bodens, auf gruͤndlichere Bearbeitung unserer Felder uͤberhaupt

hinarbeiten, wenn wir auf die Mittel nicht denken, unsere reifgewordenen

Fruͤchte zur Zeit des Einbringens, vor dem Unheil der Witterung zu

schuͤzen, und ohne Scheu, dem Risiko entgegenwandeln, am Ende von der Laune

des Zufalls dasjenige zu erhalten, was wir mit so vielem Fleiße, mit so vieler Um,

ficht vorbereiteten, da wir es doch in unserer Gewalt haben, uns von jenen Launen

weit unabhaͤngiger zu machen! nichts ist aber schwerer umzuwandeln, als die

uralten Gewohnheiten der Volker, zumal wenn sie sich mit der fruͤheren

Erziehung der aͤrmeren Classen fortpflanzen, und in der Bauart des Landes,

die ganz umgeaͤndert werden muͤßte, mit ihren Grund haben.

Lokende Praͤmien, von hohen Landesregierungen, von landwirtschaftlichen

Vereinen ausgestellt, fuͤr die zehn ersten groͤßeren Gutsbesizer,

die im Lande Rigen von hinlaͤnglichem Umfange, in Bezug auf ihre Kornfelder,

nicht nur angelegt, sondern wenigstens fuͤnf Jahre hindurch, und zwar

besonders waͤhrend nassen Jahren, und nassen Ernte-Monaten

zwekmaͤßig benuzt hatten, wuͤrden gewiß die Einrichtung mehrerer

veranlassen, und dem deutschen Vaterlande wesentliche und bleibende Vortheile

sichern. Wenn man diese Landwirthe, in anhaltend feuchten Ernte-Tagen, ihre

Habe retten saͤhe, so wuͤrden alle benachbarten Gemeinden um so

bruͤtender den Mangel aͤhnlicher wohltaͤtiger Einrichtungen

empfinden, und zur Nachahmung bereit werden, und uͤberdieses wuͤrde

der Staat, durch solche gut angebrachte und gemeinnuͤzige Opfer, seinen

großen Gutsbesizern die Moͤglichkeit erleichtern,

uͤberfluͤßiges Getreide aufzuspeichern, und dadurch das

Landes-Kapital zu vermehren; denn durch die Verschleuderung des Getreides um

niedrige Preise, verliert nicht nur der Einzelne, sondern auch das Ganze. Zu

niedrige Kornpreise sind nur ein scheinbarer Vortheil fuͤr einige Klassen,

ein wahrer Verderb fuͤr alle.

8. Andere Vortheile, die mit der Benuzung der Rige verknuͤpft sind.

Wenn indessen der Hauptnuzen einer Rige ist, das Getreide in der Aehre zu troknen, um

das Erhizen und Auswachsen derselben zu verhindern, so empfiehlt sie sich noch von

andern Seiten; wenn man sich nicht bloß begnuͤgt die Garben so auszutroknen,

daß sie in der Scheune aufgeschichtet werden koͤnnen, sondern sie der Hize

der Rige laͤnger aussezt, so wird das Getreide so duͤrre, wie es kaum

am Ende des ersten Jahres, nach vielem Luͤften und Umstechen werden kann. Es

laͤßt sich also hoͤher aufschuͤtten und erfordert weniger

Wartung.

Hr. v. Duͤsburg spricht in dem oben angefuͤhrten Schreiben, von einem

in Kurland angelegten Magazine, wovon einige Speicher von 1747 an bis 1760

vollgeschuͤttet blieben. Das Getreide wurde nun an die Meistbietenden

Buͤrger verkauft, und zum Brodbaken, zum Verschiffen, und zum Saͤen

eben so gut befunden, als irgend frischer Roggen seyn kann. In den Soͤllern

des dortigen Adels liegt oft das Getreide, unangeruͤhrt, 12 bis 15 Jahre.

Ein solches stark ausgetroknetes Getreide ist dem Wurm fraß weit weniger ausgesezt:

und wenn sich wirklich einige Wuͤrmer darauf sehen lassen, so ist der Schaden

den sie an richten, weit geringer, weil es hoͤher aufgeschuͤttet,

ihren Verwuͤstungen eine kleinere Oberflaͤche darbietet, und es

befoͤrdert ihre Fortpflanzung nicht, weil es sich nicht mehr erhizet.

Bei der maͤßigen Hize einer Rige verliert das Korn die Faͤhigkeit zu

keimen nicht, und in den oben angefuͤhrten Laͤndern werden die

Koͤrner, die schon von selbst in der Rige ausfallen, vorzugsweise zur Aussaat

gebraucht.

Wollte man indessen den Keim selbst in den Koͤrnern toͤdten, so

muͤßte das ausgedroschene Getreide in der Rige auf Brettern oder

Weidengeflechten duͤnn ausgebreitet einer groͤßeren Hize ausgesezt

werden. Ein so bearbeitetes Getreide laͤßt sich in Kasten hoch

aufschuͤtten, verdirbt nie, und wird von den Wuͤrmern verschont. In

einer solchen Rige koͤnnte indessen nur wenig Getreide mit einmal behandelt

werden, und sie wuͤrde daher bloß den Beduͤrfnissen kleinerer und

mittlerer Eigenthuͤmer entsprechen. Große Magazine erfordern andre

Vorkehrungen.

9. Bartholomeo Intieri's Verfahren.

Die Nothwendigkeit, Korn, welches auf feuchtem Grunde wuchs, mehrere Jahre ohne

Nachtheil aufzubewahren, hat wohl Niemanden zur Erfindung der dazu noͤthigen

Mittel mehr angespornt als Bartholomeo Intieri. Dieser hatte zu Santa Maria di

Capua, auf zwanzig Jahre die Kornzehnten des Hauses Corsini in Pacht genommen. Das

Getreide wuchs durchgehends hier auf feuchtem Grunde, und bei der in Italien

herrschenden Waͤrme gerieth es jedes Jahr schnell in Gaͤhrung, und

verdarb ungeachtet allen darauf verwendeten Fleißes; so daß der Besizer an

Aufbewahrung nicht denken durfte, und sich gezwungen sah, um die schlechtesten

Preise zu verkaufen. Da er uͤberdieses sehr niedrig aufschuͤtten

mußte, und folglich dazu große Flaͤchenraͤume noͤthig hatte,

deren Miethe betraͤchtliche Summen verschlang, so wurde er, bei diesen

widrigen Umstaͤnden, ein armer Mann.

Die Nothwendigkeit große Ungluͤksfaͤlle zu vermeiden, macht

erfinderisch. Intieri leuchtete es ein, daß die Hauptursache des Erhizens und des

Verderbens seines Getreides in der Faͤhigkeit dieses zu feuchten Kornes

laͤge, bei guͤnstiger Temperatur seinen Keim zu entwikeln; er glaubte,

daß wenn er diesen Keim selbst zerstoͤren koͤnnte, so wuͤrden

die durch den Vegetations-Proceß sich entwikelnde Waͤrme, und die

Folgen derselben, nicht mehr zu befuͤrchten seyn. Das beste Mittel, diesen

Zwek zu erreichen, glaubte er in hoher Temperatur zu finden.

Mit dieser Idee trug er sich lange herum, ehe er sie auf eine zwekmaͤßige Art

verwirklichen konnte. Zuerst mußte er sich von der Richtigkeit seiner Ansicht

uͤberzeugen, und machte daher einige Versuche mit einem Kasten voll Getreide,

den er in einen Bakofen schob. Wie groß war seine Freude, als er fand, daß in der

Temperatur desselben das Korn durchgehends die Faͤhigkeit zu keimen verloren

hatte: er saͤete 50 gedoͤrrte und 50 ungedoͤrrte

Koͤrner. Nach acht Tagen waren diese alle aufgegangen; von den anderen aber

kein einziges, selbst nicht, nachdem er sie einige Monate begossen und gewartet

hatte.

Da er sich, seiner Ansicht nach, durch die Vernichtung des Keimes gegen Erhizung

vollkommen gesichert glaubte, mußte er nun das Verhalten dieses Getreides gegen die

Wuͤrmer versuchen. Er schob also eine neue Quantitaͤt in den Bakofen,

und wiederholte diese Operation so oft, bis er so viel hatte, daß er damit ein Faß

fuͤllen konnte. Ein anderes Faß fuͤllte er mit ungedoͤrrtem

Korne, und stellte beide neben einander. Nach acht Tagen waren die Wuͤrmer

schon in diesem lezten, und die Erhizung hatte darin uͤber Hand genommen,

wogegen das erste an keinem dieser Uebel litt.

Nun mußte noch versucht werden, wie das Brod von gedoͤrrtem Korne ausfallen

wuͤrde. Er ließ einen Theil davon mahlen; das Mehl war sehr schoͤn,

das Brod gieng gut auf, und schmekte vortrefflich.

Allein so gluͤklich er sich auch durch den erwuͤnschten Erfolg seiner

Versuche fuͤhlte, so wurde doch seine Freude lange noch durch die

Schwierigkeiten getruͤbt, die ihm von allen Seiten aufstießen, wenn er seine

Erfindung auf groͤßere Getreide-Massen anwenden wollte.

Anfangs schuͤttete er das Getreide in Kasten, worin er es duͤnn

ausbreitete, und die er in einem stark geheizten Zimmer, auf zwekmaͤßigen

Gestellen, neben und uͤber einander, ordnete: aber das duͤnne

Ausbreiten, das Fuͤllen und Abnehmen der Kasten, war aͤußerst

muͤhsam, und raubte viele Zeit.

Endlich glaubte er in der Glatte und Beweglichkeit der Getreidekoͤrner ein

Mittel zu finden, die Arbeit zu erleichtern und zu beschleunigen. Es gelang ihm auch

wirklich, nach langem Hin- und Hersinnen, und nach manchen

verungluͤkten Versuchen, eine Vorkehrung zu erfinden, die sich auf jener

Eigenschaft gruͤndete, und den Zwek vollkommen erreichte.

Von 1728 an hatte er auf Mittel gesonnen, das Getreide auf mehrere Jahre, in gutem

Zustande, ohne großen Kostenaufwand zu erhalten, und nachdem er uͤber 20 Jahre von dem Erfolge

seiner Erfindung, so wohl in seinen eigenen Magazinen, als an anderen Orten im

Reiche sich uͤberzeugt, und Methode und Apparat so weit als moͤglich

vervollkommnet hatte, entschloß er sich erst sein Verfahren oͤffentlich

bekannt zu machen, und er that dieses in einer Schrift, die im Jahre 1754 unter dem

Titel: Della persetta conservatione del grano, zu

Neapel (gr. 4. 84 Seiten) erschien.

10. Beschreibung Intieri's Apparats.

Ich werde mich bemuͤhen seinen Apparat so zu beschreiben, daß jeder Leser sich

von demselben einen deutlichen Begriff machen, und der Sachverstaͤndige ihn,

ohne Model, verfertigen lassen kann.

Fig. 1. Tab.

V. ist die aͤußere Form des Gebaͤudes.

Fig. 2. ist

ein horizontaler Durchschnitt, des Socles, oder der Grundplan desselben.

Fig. 3. ist

ein senkrechter Durchschnitt, nach der Linie AB

und ab. Fig. 2.

Fig. 4. ist

die Zeichnung eines Fachbretts.

Fig. 5. ist

die Zeichnung der Deke.

a. Fig. 1. 2. 5. die Thuͤre, die

doppelt seyn muß, um die Hize im Inneren des Gebaͤudes zu erhalten.

b. Fig. 1. ein rundes

Fenster, welches zugleich die Dienste eines Ventilators thut, wenn die feuchten

Duͤnste uͤberhand nehmen.

c.Fig. 1. 2. 3. der Socle,

oder Fuß des Gebaͤudes. Das Gebaͤude ist ein Vierek. Jede Seite

desselben haͤlt 13 neapolitanische Palmi. (Ein Palmo 117, 1

Pariser-Linien). Das neapolitanische Maaß ist in den Zeichnungen beibehalten

worden. Es ist zu erinnern, daß wenn ein anderer Maaßstab gewaͤhlt werden

sollte, die Entfernung der Faͤcher von einander nicht veraͤndert

wird.

d. Fig. 1 und 3. eine Terrasse, mit

ihrem Gelaͤnder. Das Gelaͤnder ist 4 Palmi hoch. Auf diese Terrasse

wird das Getreide gebracht, welches zum doͤrren in das Innere des

Gebaͤudes geschuͤttet werden soll. Wenn dieser Behaͤlter nicht

in einem vor dem Regen geschuͤzten Gebaͤude aufgerichtet ist, so muß

die um die Terrasse gefuͤhrte Umfassung eine Mauer seyn, die hinreichend hoch

sey, ein Dach darauf zu sezen. Die Treppe die auf die Terrasse fuͤhrt, und

die nicht zu zeichnen noͤthig war, muß außerhalb an einen schleichen Ort

angebracht werden.

e. Fig. 2 und 3. ist ein Mauerwerk,

worauf die hoͤlzernen Geruͤste ruhen. Da wo es am niedrigsten ist, ist

es 4 Palmi uͤber den Boden erhoben; theils damit das auf dem Geruͤste

liegende Getreide Fall genug bekomme, um sich nach außen hin von selbst zu ergießen,

theils auch um die Kohlenpfanne vom Holze entfernt genug zu halten.

f. Fig. 2. Ist die Stelle wo

die eiserne Kohlenpfanne steht. Die Kohlenpfanne steht auf vier Raͤdern. Sie

faßt ungefaͤhr 50 Pfund Kohlen; wenn diese Quantitaͤt Kohlen

verbraͤmet ist, hat das Zimmer seine noͤthige Waͤrme. Die

Thuͤre wird nur geoͤffnet, wenn zu einer frischen Ladung Getreide eine

neue Ladung Kohlen noͤthig ist. Man zieht alsdann den kleinen Rollwagen

heraus, faͤllt und zuͤndet ihn an, und schiebt ihn wieder an seine

Stelle.

g. Fig. 3. das

Gewoͤlbe. Mit der einen Seite ruhet es auf der Mauer an welcher die

Thuͤre ist, mit der anderen auf der Gegenuͤberstehenden. Die

Hoͤhe des Gebaͤudes, vom Boden bis an den Schluß des Gewoͤlbes

betraͤgt 19 Palmi, die Seitenmauern bis an die Wurzel desselben, sind vom

Boden gerechnet 14 1/2 Palmi.

h. Fig. 3. und 5. ist eine von

den sechs Oeffnungen die laͤngs dem Schlusse des Gewoͤlbes, in

gleicher Entfernung von einander liegen. Sie halten 3 Zoll im Durchmesser. Durch

diese Oeffnungen laͤuft das Getreide von der Terrasse d in das Innere, um sich auf die Fachbretter zu verbreiten.

i. Fig. 2. 3. 4 und 5. rechtwinklichte

hoͤlzerne Canaͤle, deren schmale Seite 4 Zoll, und deren breite Seite

4 Palmi mit Inbegriff der Holzdike, die 1 Zoll hoͤchstens betraͤgt,

breit ist. Sie sind ungefaͤhr 5 Palmi lang, mit ihrer breiten Seite liegen

sie an der Wand in welcher die Thuͤre ist, und mit ihrer schmalen an der

Seitenwand rechts und links von der Thuͤre. Es sind ihrer 4, in jeder Eke des

Zimmers einer. Das Getreide, welches durch die Oeffnungen im Gewoͤlbe auf die

Deke des ganzen Geruͤstes faͤllt, ergießt sich, aus diesen

Canaͤlen die sich damit fuͤllen, auf die, um den

Seiten-Oeffnungen derselben in Verbindung gesezten Faͤcher. Sie haben

jeder 9 solche Oeffnungen, und tragen folglich 9 Kasten oder Faͤcher. Jede

Oeffnung ist ungefaͤhr 4 Palmi lang und 1 Zoll breit. Die breite Seite dieser

Canaͤle, die an der Wand anliegt hat keine Oeffnungen.

k. Fig. 2. 3. und 5. zwei rechtwinklichte,

senkrechtstehende Canaͤle, wie die vorigen, 4 Palmi in ihrer breiten, und 4

Zoll in ihrer schmalen Seite haltend, die Dike des Holzes mitgerechnet. Ihre breite

Seite laͤuft parallel mit der breiten Seite der Canaͤle i, und sie stehen auf jeder Seite des Zimmers zwischen beiden

Canaͤlen i in der Mitte. Jeder liegt mit seiner

schmalen Seite an seiner Wand an. Sie sind an 13 1/2 Palmi lang, und reichen fast

bis an den Schluß der Deke hin. Jede ihrer breiten Seiten hat 18 Oeffnungen, die so

lang und so breit sind, wie an den Canaͤlen i,

und in diesen Oeffnungen muͤnden sich eben so viele Kasten.

l. Fig. 2. und 5. ein

rechtwinklichter, senkrechtstehender Canal, ebenfalls 4 Palmi in seiner breiten, und

4 Zoll in seiner schmalen Seite haltend. Die breiten Seiten laufen parallel mit den

Seitenwaͤnden. Die eine schmale Seite stoßt nicht unmittelbar an die Wand der

Thuͤre gegenuͤber, sondern an einen schmalen Canal n, der an dieser Wand mit seiner breiten Seite anliegt.

Er reiche bloß bis an die Wurzel des Gewoͤlbes. Seine nach der Mitte des

Gebaͤudes zugekehrte breite Seite ist mit 12, 4 Palmi langen, und 1 Zoll

breiten Oeffnungen versehen, mit welchen eben so viele Kasten in Verbindung stehen.

Dieser Canal empfaͤngt das Getreide, und es vertheilt sich aus demselben, in

die damit in Verbindung gesezten Faͤcher.

m. Fig. 2. und 5. ein

rechtwinklichter, senkrechtstehender Canal, der das Getreide von den Kasten

empfaͤngt, und es außerhalb hinfuͤhrt: er hat, wie der

gegenuͤberstehende Canal l, 12 Oeffnungen, um das

andere Ende der Kasten aufzunehmen.

Diese beiden Canaͤle l und m sieben also in dem Raum, den die Seitengeruͤste uͤbrig

lassen, und der ungefaͤhr 5 Palmi breit ist. Die Kasten sind also

kuͤrzer, als zwischen den Canaͤlen i und

k, und es koͤnnen daher einige Faͤcher

mehr angebracht werden.

n. Fig. 5. ein

rechtwinklichter, senkrechtstehender Canal, der schmaͤler ist, als die

vorigen, mit seiner breiten Seite an der Wand, der Thuͤre gegenuͤber,

anliegt, und das Getreide empfaͤngt, welches laͤngs der

schraͤgen Flaͤche des Daches des Geruͤstes zwischen den

Canaͤlen l und m

herunterrollet, und keinen Abfluß bekommen wuͤrde. Dieser Canal fuͤhrt

es nach der Rinne zu, die es nach außen hin schuͤttet, wenn die

Faͤcher geleert werden.

o. Fig. 3. Raͤnder der

Fachbretter auf welchen sich das Getreide ausbreitet. Sie machen mit dem Canal k einen Winkel von 51 Grad. Die andere Seite liegt an

der Wand, und kann nicht gesehen werden.

Der Boden ist in diese Seitenwaͤnde eingelassen, die ihrer Seits mit

Schwalbenschwaͤnzen in die schmalen Seiten der Canaͤle i und k eingelassen sind, so

weit diese Canaͤle reichen. Man sieht diese Schwalbenschwaͤnze auf der rechten Seite der Fig. 3, die

nicht nach dem Maaßstabe gezeichnet worden ist, und weniger Faͤcher bekam,

damit die Zusammenfuͤgung deutlicher ausfiele.

Auf der linken Seite derselben Fig. 3. hat man diese

Raͤnder weggelassen, damit man das Innere dieser Kasten sehen konnte, und zur

groͤßeren Deutlichkeit den Laͤngendurchschnitt eines solchen Kastens

nach einem groͤßeren Maaßstabe, Fig. 4, gezeichnet.

p. Fig. 3 und 4, die Faͤcher auf

welchen das Getreide sich von selbst ausbreitet. Sie muͤnden sich in die

Canaͤle i und k. Vom

Canal i empfangen sie das Getreide und da sie unter

einen Winkel von 51 Grad gegen den Horizont geneigt sind, so ergießen sie es, sobald

das Zimmer geleert werden soll, in den Canal k, der es

zu einer abschuͤssig gehenden Rinne fuͤhrt, die sich nach außen hin

oͤffnet.

Der Rand dieser Kasten ist ungefaͤhr einen halben Palmo hoch. Die Boden aller

laufen parallel: das untere Ende ist um 4 1/2 Palmi niedriger als das obere. Der

lezte Kasten ruht unmittelbar mit seinem Boden auf dem Mauerwerk, das folglich auch

abschuͤssig geht, wie die Kasten. Das unterste Ende der Canaͤle i und k hat also, der ganzen

Breite nach, einen Ausschnitt durch welchen sich das Getreide ergießt. Das obere

Ende des untersten Kastens steht 8 1/2 Palmi uͤber den Boden, das untere

steht davon 4 Palmi ab.

Die Kasten zwischen i und k

sind 7 Zoll lang. Ueber den Canal i hinaus,

muͤndet sich ihr oberes Ende in der Deke des ganzen Geruͤstes; da

diese Deke dachfoͤrmig, und folglich, der Richtung des Gewoͤlbes nach,

abschuͤssig geht, so werden diese Kasten immer kuͤrzer, je

hoͤher sie sind. Die correspondirenden Oeffnungen in dieser Deke sind so lang

und breit, wie die an den Canaͤlen.

Vollkommen aͤhnliche Kasten sind zwischen den Canaͤlen l und m angebracht, mit dem

Unterschiede, daß sie hier alle gleich lang sind. Ihre Laͤnge betraͤgt

etwas uͤber 4 Palmi.

q. Fig. 4. sind Querbretter,

die von einer Seitenwand zur andern gehn, und sich auf einem an beiden Enden

angebrachten Zapfen etwas drehen lassen. Sie stehen einen Zoll vom Boden ab; an

jedem Kasten sind drei. – Ein sehr sinnreiches Mittel um zu verhindern, daß

das Getreide sich nicht am untersten Ende des Kastens anhaͤufe, und

uͤberlaufe. Ueberdieß wuͤrde eine zu große Anhaͤufung die

Austroknung hindern. Ohne diese Querblaͤtter wuͤrde das Getreide sich

nach der Linie rr ordnen. Die Punkte zeigen die

Lage des Kornes in dem Kasten an. Durch die Beweglichkeit der Querleisten hat man es in seiner

Gewalt, die Hohe des Getreides in den Faͤchern zu aͤndern.

Man sieht diese Querleisten auf der linken Seite der Figur 3.

s. Fig. 5. die Deke des

Fachwerkes mit ihren Oeffnungen, sowohl fuͤr die Canaͤle, als

fuͤr die Faͤcher. Sie ist wie die Canaͤle und die Kasten von

Holz, und zwar von derselben Art. Sie neigt sich dachfoͤrmig, auf der einen

Seite nach der Thuͤre, auf der andern Seite nach der der Thuͤre

gegenuͤberstehenden Wand bin, und bildet einen stumpfen Winkel von

ungefaͤhr 115 Grad.

Diese Deke ist rund herum mit einem Rande umgeben. Die Umfassung muß etwas

hoͤher seyn als an den Kasten, weil das Getreide, welches auf der Deke sich

zulezt ausbreitet, hier eine staͤrkere Hize findet, und daher diker liegen

kann, als in den Kasten. Wie die Kasten, und in derselben Absicht ist sie mit

Querleisten versehn, die aber aus der eben angefuͤhrten Ursache etwas

hoͤher vom Boden abstehn.

t. Fig. 5. Ein Ausschnitt in

der Deke, der der Hize einen Durchgang gestattet. Die, einen Dreiek bildende,

Umfassung dieses Ausschnittes fuͤhrt das, nach dieser Seite der Deke

herunterrollende, Getreide in die beiden an dieser Wand anliegenden

Canaͤle.

u. Fig. 1, 2 und 5. abhaͤngig nach

außen hin gehende Rinnen, in der Mauer, sie sind unmittelbar unter den

Muͤndungen der senkrecht stehenden Canaͤle km und n angebracht;

durch diese ergießt sich von selbst alles, in allen 9 Canaͤlen, und auf allen

Faͤchern enthaltene Getreide nach außen hin.

v. Fig. 2. Nuten in der

Mauer, worin Schieber laufen, vermittelst welcher, die in den Mauern befindlichen

Ablaßrinnen geoͤffnet oder verschlossen werden. Soll das Getreide ablaufen,

so schiebt man sie in die Hoͤhe, und haͤlt die Saͤke unter ihre

Muͤndung, die man deutlich Fig. 1. sieht.

Der ganze Mechanismus der Arbeit ist folgender: man traͤgt die Saͤke

auf die Terrasse, oder bringt sie hinauf vermittelst eines Flaschenzuges oder einer

andern Vorkehrung. Man leeret sie alsdann auf die Terrasse. Das Korn faͤllt

von selbst durch die Oeffnungen l im Gewoͤlbe,

auf die dachfoͤrmige Deke ssss

Fig. 5. Hier

findet es zunaͤchst die beiden mittleren Canaͤle k

Fig. 3 und

5. die

unmittelbar unter den Oeffnungen stehn; sind diese gefuͤllt, so rollt das

Getreide auf beiden abhaͤngigen Seiten der Deke herunter, und stoͤßt

rechts und links auf die naͤchstfolgende Oeffnung mit welcher der erste

kuͤrzeste Kasten in Verbindung ist. Da der Canal k bereits voll ist, so ordnet es sich zur noͤthigen Hoͤhe

in diesem Fache;

solchergestalt werden auf beiden Seiten alle Faͤcher, die ihre

Muͤndungen in der Deke haben, nach einander gefuͤllt. Nun kommt die

Reihe an die Canaͤle i. Das Getreide

faͤllt darin senkrecht hinunter bis auf den Boden derselben, und

fuͤllt zuerst den lezten auf dem Mauerwerk ruhenden Kasten, steigt dann zum

zweiten, und wenn dieser voll gelaufen ist, zum dritten, und so weiter bis er selbst

bis zur Deke gefuͤllt ist: nun fuͤllt sich die Deke, bis das Getreide

an die Oeffnungen im Gewoͤlbe stoͤßt.

Man sieht daß sich die, der Thuͤre gegenuͤber stehenden, Kasten,

ungefaͤhr auf dieselbe Weise fuͤllen werden; mit dem Unterschiede,

daß, da ihre beiden Canaͤle l und m nicht mit ihren breiten Seiten laͤngs der

Abdachung liegen, und der Ablaßungs Canal l nicht

unmittelbar unter der Oeffnung im Gewoͤlbe steht, das Getreide im Herabrollen

in beide zugleich faͤllt; und was laͤngs der Dachflaͤche

zwischen diesen beiden Canaͤlen rollt, sammelt sich in den schmalen Canal n, durch welchen auch alles, in dieser Gegend, auf der

Deke liegen de Getreide, sich nach der Rinne zu ergießt.

Das Geruͤste kann, wenn man mit einiger Thaͤtigkeit arbeiten will, vier

mal innerhalb 24 Stunden belegt und abgelassen werden, mit Bequemlichkeit aber drei

mal in derselben Zeit.

Wenn 50 Pfund Kohlen abgebrannt, und das Getreide 6 Stunden in der von dem Brande

entstandenen Hize geblieben ist, sind die Keime zur weiteren Entwikelung

unfaͤhig, und der Zwek ist erreicht.

Man oͤffnet alsdann die Schieber, und empfangt das aus den mit Brettern

belegten Rinnen in der Mauer, selbst herauslaufende Getreide in die Saͤke.

Denn die Canaͤle i und l und alle nach den Canaͤlen k und m abschuͤssig gehenden Faͤcher ergießen

ihre ganze Ladung in diese lezten Canaͤle, und vermittelst dieser in die

unter denselben angebrachten Rinnen, die ebenfalls abschuͤssig nach außen

zugehen.

In diesem kleinen Raume lagern sich jedesmal 43 × Kubik Palmi Getreide. Wenn

der neapolitanische Palmo genau, wie die neueste Geld- Muͤnz-

Maaß- und Gewichtskunde, Nuͤrnberg 1819. Seite 123. es angiebt 117, 1

pariser Linien enthaͤlt, so faßt sie 235, 6 pariser Kubik Fuß Korn; folglich

kann man bei fortdauernder Arbeit alle 24 Stunden, drei mal soviel, oder 705, 18,

ungefaͤhr 100 baierische Scheffel foͤrdern.

Ein kleiner, ummaurter und gewoͤlbter Raum von 13 Palmi im Quadrate, ist also

hinreichend ein betraͤchtliches Magazin zu bilden. Die Magazine, zu Lyon,

welche 64, 800 Kubikfuß

enthielten, haͤtten daher, in einem einzigen Monate diese ganze Weizen Masse,

uͤber die Geruͤste der Korndarre ablaufen lassen koͤnnen. Zu

dieser Arbeit waͤren 6 Mann und ungefaͤhr 4500 Pfund Kohlen

noͤthig gewesen. –

Ein Kosten Aufwand, der wie jederman bei der bloßen Ansicht dieser Zahlen, und ohne

weitere Berechnung sieht, ohne alle Bedeutung ist, und bei weitem die

jaͤhrlichen Kosten des Umstechens und der Wartung nicht erreicht.

Das Getreide, wie es aus der Korndarre koͤmmt, wird nicht zum Erkalten

ausgebreitet, sondern ganz warm, wie es abgelassen wird, bringt man es in große,

hoͤlzerne Kasten, wo es vor Maͤuse- und Wuͤrmerfraß

voͤllig gesichert ist. So hatte Intieri das Produkt der Zehnten der Jahre

1731 und 1732 in einem einzigen großen, hoͤlzernen Kasten ohne Dekel, der 41

Palmi lang, 17 Palmi breit, und ungefaͤhr 30 Palmi tief war. In diesem Kasten

fanden neapolitanische koͤnigl. Kommissarien dieses Getreide wirklich 20

Palmi hoch im bestem Zustande. Ein Kasten, von angezeigten Dimensionen, faßt 11, 248

pariser Kubikfuß Getreide, folglich waͤren 6 solche Raͤume hinreichend

gewesen, allen Weizen zu enthalten, der nach der gewoͤhnlichen

Behandlungsart, die ungeheuren Flaͤchenraͤume der Lyonschen Magazine

erforderte.

Eine solche Korndarre, ist daher ein nothwendiges Requisit bei jedem Getreidmagazin,

und es sind mir bis jezt keine Gruͤnde aufgestossen, die auch nur einiger

Massen die Sorglossigkeit der hohen Administrationen, die sich mit Anlegung großer

Getreidevorraͤthe beschaͤftigen, beschoͤnigen, und sie

entschuldigen koͤnnten, daß sie eine so nuͤzliche, so sinnreiche

Vorkehrung entweder ganz außer acht, oder spaͤterhin in Verfall gerathen

ließen.

Eine Korndarre ist indeß nur ein unentbehrliches Beduͤrfniß in großen

Getreidemagazinen, und ihre Einrichtung muß bei der Anlage derselben sogleich

beruͤksichtigt werden, wie eine Kuͤche in einem Wohnhause.

Sie dient bloß zur Behandlung des ausgedroschenen Getreides, und kann dem

groͤßeren Landwirthe die Wohlthat einer Rige nicht ersezen, da der Hauptzwek

der Rige auf die Behandlung des Getreides in der Aehre gerichtet ist, und wesentlich

dazu dienen muß den Landmann vor den Folgen einer in der Erntezeit

unguͤnstigen Witterung zu schuͤzen.

Aber die Rige vertritt fuͤr den großen Landwirth die Stelle einer Korndarre:

er kann sie, so wie es auch die Voͤlker thun, die solche besizen, zum

weiteren Austroknen des bereits ausgedroschenen Getreides benuzen: es ist leicht

mehrere Vorkehrungen zu ersinnen, welche die Arbeit erleichtern: so lassen sich von

Weiden-Geflechte breite Koͤrbe, 2 bis 3 Zoll tief machen, denen man

eine beliebige, der Hoͤhe der Rige angemessene Laͤnge giebt: man

fuͤllt sie indem sie liegen, verschließt dann mit einem Dekel du eine schmale

Seite, und stellt sie dann aufrecht. Solcher breiten, hohen Koͤrbe, die zur

Befestigung eine hoͤlzerne, hinlaͤnglich starke Umfassung haben

muͤssen, koͤnnen viele in einem kleinen Raͤume stehen, und ein

Landwirth, wenn er auch nur alle 3 Stunden 10 Schaffe! zum Aufbewahren

doͤrret, kann hier schon Stoff zu betraͤchtlichen Magazinen

bereiten.

11. Einige Modifikationen, welche Duhamel an der Intieri'schen Korndarre angebracht hat.

Der gluͤkliche Erfolg Intieris Methode hatte in Italien Aufsehen gemacht. Er,

der fruͤher bei allem seinem Getreide arm geworden war, erholte sich nach

wenigen Jahren, und wurde bald ein reicher Mann. Er konnte jezt bessere Preise

abwarten, in einem kleinen Raͤume viel aufschuͤtten, und war von der

Plage der Wuͤrmer befreit.

Als die Kunde dieser Ereignisse zu Neapel ankam, schikte die koͤnigl.

Kornkammer Kommissarien dahin ab, um uͤber den Grund dieser vorteilhaften

Geruͤchte ihre Meinung abzulegen. Sie fanden sogar mehr als die

oͤffentliche Stimme gemeldet hatte; sie wurden uͤberrascht, als sie

4000 Sake gedorrtes Korn, von den Jahren 1731 und 1732, von Mazoni, der

schlechtesten Gegend des Koͤnigreiches 20 Palmi hoch, in einen ungeheuren,

hohen, hoͤlzernen Kasten aufgehaͤuft sahen; es wurde nach ihrer

Zuruͤkkunft beschlossen, fuͤr die Staatsmagazine eine aͤhnliche

Vorkehrung zu treffen. Intieri bekam den Auftrag die Auffuͤhrung des

Gebaͤudes und der dazu noͤthigen Vorkehrungen zu besorgen, und 13 Jahr

hindurch wurden die Getreide-Vorraͤthe in diesen Magazinen auf diese

Weist behandelt.

Von Neapel kam durch Kaufleute ein Model der Intierischen Anstalt nach Marseille.

Hier mußte der Professor der Mathematik, Pater Pezenas die Errichtung einer solchen

Vorkehrung fuͤr die Stadt besorgen. Die in Gegenwart der Echevins angelegten

Proben geriethen so gut, daß ein hieruͤber aufgeseztes Protokol nach Hofe

geschikt wurde.

Bald hernach wurden auf koͤnigl. Befehl zu Kolmar und Lille dergleichen

Korndarren angelegt, uͤber deren Erfolg die Vorsteher derselben, die sich

Anfangs dagegen ausgesprochen hatten, die guͤnstigsten Berichte

erstatteten.

Herr Du Pan, ein Mitglied der damaligen Genfer Spitalverwaltung, nachdem er von allen

Seiten die bestimmtesten Erkundigungen uͤber den Erfolg des Intirischen Verfahrens eingezogen hatte,

bewirkte auch die Einfuͤhrung desselben, und die vorzuͤglichsten

Schweizer Kantone, Bern, Zuͤrch, Solothurn, die Stadt Basel, und andere

Magazin-Verwaltungen nahmen dasselbe Prinzip an, und richteten in ihren

Magazinen aͤhnliche Vorkehrungen ein, indem sie sich bald mehr bald weniger

von dem Intieri'schen Model entfernten, und was sie nach dem Maaße ihrer Einsichten,

Verbesserungen nannten, anzubringen suchten.

Obgleich manches hieruͤber in unseren deutschen Zeitschriften vorkam, so fand

doch das Intieri'sche Verfahren bei uns keinen Eingang. Im Jahre 1776 ließ der

Hofkammerrath von Kohlbrenner in Muͤnchen ein Model aus der Schweiz kommen,

und nach demselben wurde in Wien im Jahre 1782 ein Gebaͤude aufgerichtet, mit

dessen Wirkung man damals sehr zufrieden zu seyn schien, und in der Anzeige der

Leipziger Oekonomischen Societaͤt 1787, Seite 48 findet man die Beschreibung

einer aͤhnlichen auf Burgscheidungen befindlichen Anstalt, mit angeblichen

Verbesserungen.

Dagegen zeugen die Abhandlungen der koͤnigl. schwedischen Akademie der

Wissenschaften von der Thaͤtigkeit mit welcher man in diesem Lande die

Einfuͤhrung des Intieri'schen Systemes durchzufuͤhren suchte, indem

man die fast fortdauernden Feuer auf mehreren Hammerheerden zu benuzen, und

Anstalten zur Troknung des Getreides damit in Verbindung zu sezen suchte, um den

zahlreichen Arbeitern an diesen Werken, ein wohlfeileres und besseres Brodkorn zu

sichern.

Indeß unter allen denen, die sich mit dieser neuen Doͤrr-Anstalt

beschaͤftigten, wurde niemand lebendiger von ihren Vorzuͤgen

ergriffen, als Duhamel. Dieser wohlhabende Gutsbesizer hatte schoͤne

Laͤndereyen in fruchtbarer Gegend an den Graͤnzen der Beauce und des

Gatinois, und beschaͤftigte sich, ohne mit Intieris Bemuͤhungen und

Erfolge bekannt zu seyn, und lange vor Erscheinung dessen Werkes mit schlichen

Mitteln das Getreide zu erhalten; unter andern hatte er auch den Einfluß der

Waͤrme versucht, und war noch mit Ideen beschaͤftigt sie

zwekmaͤßig anzuwenden, als Herr Marechal, Direktor der Festungswerke im

Languedoc aus Italien ein Mooel der italienischen Korndarre mitbrachte.

Er verschmolz nun seine eigene Ideen mit den Intierischen, brachte beide Vorkehrungen

um sie besser vergleichen zu koͤnnen, in demselben Raͤume, neben

einander, und gab ebenfalls im Jahre 1754. die Resultate dieser Arbeiten in einer

kleinen Schrift heraus, unter dem Titel: Traité

de la conservation des grains et en particulier du froment, par Monsieur

Duhamel du Monceau etc. avec figures en taille douce, Paris 1754.

(Fortsezung folgt.)

Tafeln