| Titel: | Ueber Wilson's neues Verfahren beim Raffiniren des Zukers. |

| Fundstelle: | Band 5, Jahrgang 1821, Nr. XLVI., S. 262 |

| Download: | XML |

XLVI.

Ueber Wilson's neues Verfahren beim Raffiniren des ZukersWir haben uͤber

Wilson's Raffinerie bereits im 1. Hefte unseres

Journals S. 76. gesprochen; allein es war uns damals, wo wir die

Erklaͤrung seines Patentes uͤbersezten, noch kein Aufriß seiner

Heizungs-Anstalten bekannt, der hier zuerst geliefert wird. Anm. d.

Uebers..

Aus dem Bulletin de la Société d'Encouragement pour l'Industrie nationale. Jaͤnner 1821. S. 24. Frei uͤbersezt.

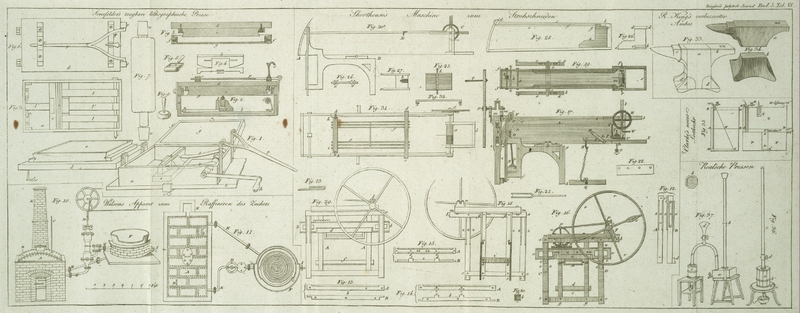

Mit Abbildungen auf Tab. VI.

Wilson's neues Verfahren beim Raffiniren des Zukers.

Die gewoͤhnlichen Feuerungs-Anstalten bei

Zuker-Raffinerien sind insofern mangelhaft, als durch unmittelbare Anwendung

des Feuers unter dem Kessel, der Syrup, und wohl gar das ganze Gebaͤude der

Raffinerie in Gefahr ist anzubrennen, wenn dieser in das Feuer

uͤberlaͤuft. Man hoffte diesem Nachtheile dadurch abhelfen zu

koͤnnen, daß man Metallroͤhren durch die Kessel leitete, in welchen

siedendes Wasser durchlief. Da aber der Syrup nicht bei jener Temperatur siedet, bei

welcher das Wasser kocht, so mußte dieses bis zu einem Grade erhizt werden, wo sein Druk

gefaͤhrlich werden konnte.

Herr Harris, Raffineur zu Liverpool, nahm Talg statt des

Wassers, kochte aber den Talg in einem offenen Kessel, in welchen er den Zukerkessel

mittelst dreier an einem Hebel befestigter Ketten einsenkte. Allein der geschmolzene

kochende Talg verbreitete solchen hoͤllischen Gestank in der ganzen

Raffinerie, und die Daͤmpfe davon schlugen sich so maͤchtig nieder,

daß Farbe und Geschmak des Zukers so gewaltig davon litt, daß Niemand diesen Zuker

kaufen wollte.

Herr Wilson bedient sich, um den Syrup zum Sieden zu

bringen, (des noch stinkenderen) Thranes, den er bis zu jenem Grade erhizt, wo der

Syrup siedet; er laͤßt ihn aber in wohl verschlossenen Roͤhren um den

Kessel laufen.

Sein Apparat besteht aus einem Kessel von starkem Bleche A (Fig.

10–11. Tab. VI.) welcher 9 Fuß lang, 3 Fuß breit, und 13 Fuß tief ist, und 4

Zentner Thran fassen kann. Dieser Kessel, untermauert mit einem gewoͤhnlichen

Ofen aus Baksteinen, steht durch kupferne Roͤhren E und G mit einem Zukerkessel F in Verbindung, welcher mit einem hoͤlzernen

Kranze umgeben ist, damit er seine Hize desto laͤnger behalte. Die

Roͤhre G windet sich in einer Spirallinie um den

Grund des Kessels, und endet sich in eine andere Entladungsroͤhre H, welche an dem entgegengesezten Ende in den Kessel

sich entleert. Eine Pumpe aus Gußeisen, D, die

uͤber der Roͤhre E angebracht ist, zieht

den Thran auf, und bringt ihn in die Durchlaufsroͤhren.

An der Deke des Kessels ist ein Queksilberthermometer B

angebracht mit Fahrenheit'schem Maßstabe zu 450 Graden. Diese Roͤhre taucht

in den Thran, um den Grad der Erhizung desselben anzuzeigen: steigt diese zu hoch,

so springt die Roͤhre, und zeigt dadurch, daß man das Feuer maͤßigen

mußMan koͤnnte wohl leicht einen anderen

Maßstab zu großer Erhizung, als ein Thermometer, das im Falle derselben

bricht, hier anwenden. A. d. Ueb.. Man faͤngt an, den

Thran bis aus 350° Fahrenh. (132 Réaumur)

zu erhizen, und zieht dann mittelst der Pumpe D

denselben in die um den Kessel sich windende Roͤhre, in welcher er immer

umherlaͤuft, bis er durch H wieder in den Kessel

zuruͤk gelangt. Da der Syrup bei 240° Fahrenh. (90° Réaumur) zu sieden anfaͤngt, so

laͤßt sich begreifen wie der Thran, dessen Hize um so vieles hoͤher

ist, so lang die Pumpe in Thaͤtigkeit bleibt, den Syrup im Sude erhalten muß,

und dieß zwar ohne alle Schwierigkeit und ohne alle Gefahr.

Man hat behauptet, daß der Syrup, wenn er bis auf einen gewissen Grad erhizt wird,

faͤhig wird sich selbst zu entzuͤnden. Herr Wilson hat uͤber diesen Punkt Erfahrungen angestellt, aus welchen

erhellt, daß der Syrup bei einer Temperatur von 344° Fahrenh. (129°

Réaumur) sich zersezt und Daͤmpfe

ausstoͤßt, welche sich erst bei 370, 386 und selbst 398° Fahrenh.

(139°, 145°, 150° Réaumur)

entzuͤnden. Was den Thran betrifft, den man gleichfalls fuͤr sehr

entzuͤndlich hielt, so versichert Herr Wilson, daß

er es erst bei 600° Fahrenh. (226° Réaumur) wird, einer Temperatur, die gar viel hoͤher ist,

als diejenige, welche man zum Sieden des Syrupes noͤthig hat. Herr Parkes hat erwiesen, daß zwar wirklich bei 350°

sich Daͤmpfe entwikeln, daß sie aber erst bei 590° (222° Réaumur) mit einer schwachen Flamme brennen, und

in 4 Minuten nur 8 Kubikzoll auf das Gallon (4 litres)

Thran betragen, waͤhrend sie bei 620° Fahrenh. (233 Réaumur) in einer Minute auf 32 Kubikzoll steigen

und sich dann von selbst entzuͤndenDieser Gegenstand veranlaßte einen merkwuͤrdigen Rechtsstreit,

woruͤber im Maiheft 1820 in Tillochs

Philosophical Magazine

ein

ausfuͤhrlicher Bericht erstattet ist, wovon wir hier in Kuͤrze

das Wesentliche mittheilen. Eine nach diesen Grundsaͤzen betriebene

Zukerfabrike brannte ab, welche bei der Phoͤnixgesellschaft mit 8000

Pfund verassekurirt war, deren Verguͤtung die Gesellschaft aus dem

Grunde verweigerte, weil statt der gewoͤhnlichen Feuerung die Heizung

durch heißes Oel geschah. Das Verfahren, die Zukergebende

Fluͤssigkeit durch heißes Oel zu erhizen, hatten Sachkenner fast

allgemein fuͤr sicherer und gefahrloser gehalten, wogegen aber neuere

Erfahrungen zu sprechen schienen, besonders wenn, wie in diesem Falle, Thran

angewandt wurde. Um diese Frage auf sachgemaͤße Gruͤnde zu

entscheiden, vernahm der Richter mehrere gelehrte und praktische Chemiker,

worunter sich die H. H. Brande, Accum, Faraday, Samuel

Parkes, W. Allen, Cooper, Bostok, Phillips, Daniell, Ackin, Wilson

und A. befanden. Zuerst suchte Wilson, Erfinder

des neuen Verfahrens zu zeigen, daß das Oelbad sich durch mindere Gefahr

auszeichne. Bei der freien Feuerung ließe sich die Hize nicht

gleichmaͤßig temperiren: es koche daher der aufgeloͤste Zuker

bei 245° F., und entwikle schon bei 344° brennbares Gas, der

Thran aber erst bei 600. Der bekannte Chemiker Parkes bestaͤttigte dieß im Allgemeinen. „Ich

mischte,“ sagte er, „fuͤnf Unzen Zuker mit

dem zum Aufloͤsen desselben erforderlichen Wasser; diese

Aufloͤsung siedete bei 230°, und diese Temperatur dauerte

eine Zeitlang fort, bis das Thermometer nach und nach auf 340°

stieg, wobei sich ein Gas entwikelte, das mit einer starken und

dauernden Flamme brannte, zumal nachdem die Temperatur sich endlich zu

370° erhoben hatte. Der Thran dagegen, besonders der alte, gibt

erst bei 590° ein brennbares und zwar, auch nicht permanent

brennbares Gas. (Als man ihn fragte, was man unter permanent brennbarem

Gase verstehe, antwortete er, es sey in solches, das nach dem

Zuruͤkziehen des anzuͤndenden Lichts zu brennen

aufhoͤre). Erst bei 600° kocht das Oel und stoͤßt

fortbrennende Daͤmpfe aus.“ – W. Brande sagte, daß er bei der Kuͤrze der

Zeit nur wenige Untersuchungen uͤber diesen Fall habe

anstellen koͤnnen, die ihn aber ebenfalls die groͤßere

Gefahrlosigkeit des Oelbades in den Zukerraffinerien zu beweisen schienen.

Er habe Zuker in einem Oelbade gekocht, und die Temperatur genau bemerkt:

der Zuker sey schon zwischen 300 bis 400° verbrannt; waͤhrend

der Thran keinen Dampf ausgestoßen, der sich durch brennendes Papier hatte

entzuͤnden lassen. Erst bei etwa 600° habe der Thran einen

brennenden Dampf gegeben. – Accum

unterschied den frischen von dem alten Thran. Der frische gebe nach seinen

Versuchen erst bei 600° brennbare Daͤmpfe; der aͤltere

fruͤher, doch auch erst bei 560°. Der Zuker brenne aber schon

bei 350°, und es muͤße daher eine Entzuͤndung auf jeden

Fall eher vom Zuker ausgehen, als von dem Oelbade, dessen Temperatur in

diesem Falle nie zur Siedehize hatte steigen koͤnnen. Dagegen bringe

der in andern Fabriken oft uͤberkochende Zuker große Gefahr, indem

dieser Koͤrper hoͤchst brennbare Gase gebe. – Allen hielt den Unterschied von frischem und

altem Thran hier nicht fuͤr sehr bedeutend, gab uͤbrigens aber

ebenfalls dem neuen Verfahren das beßte Zeugniß. Mit weniger Abweichung

sprachen die Chemiker Barry, Sylvester, Cooper

u.a. uͤber die Brenn- und Siedepunkte des Thrans und

Zukers.Dagegen aber stellte der Anwald der Phoͤnixgesellschaft mehrere

gelehrte Chemiker und Technologen auf, welche das Oelbad fuͤr

Feuergefaͤhrlicher hielten, als das unmittelbare Erhizen des Zukers.

Faraday Esq., chemischer Operateur an der

Royal-Institution behauptete, daß der Thran schon bei 340° F.

brennbare Daͤmpfe und zwar von betraͤchtlichem spezifischen

Gewicht ausstosse. (Accum hatte alle brennbare

Daͤmpfe und Gase ohne Ausnahme fuͤr leichter als die

atmosphaͤrische Luft erklaͤrt), und daß ein mehrmal gekochter

oder durch Roͤhren getriebener Thran immer entzuͤndlicher

werde, und sogar Explosionen veranlasse. – Richard Phillips sagte, daß das fixe Oel in der Hize leicht ein

fluͤchtiges Oel entwikle, und daß nach seinen Versuchen dabei eine

Zersezung und Wasserbildung vorgehe, weshalb das Oelbad

sehr gefaͤhrlich sey. – Dr. Bostock, Arzt und Lector der Chemie an Guyhospital statuirte eine

Entzuͤndung des Thrans bei 360 bis 460° und hielt ebenfalls

das Oelbad fuͤr sehr feuergefaͤhrlich. – Arthur Aikin ließ sich besonders

ausfuͤhrlich uͤber die Eigenschaften des Walfischoͤls

aus. Er sagte: „diese Fettigkeit, sey im frischen Zustande

zaͤh und klebrig, indem sie viel thierischen Leim enthalte; wenn

man sie aber erhize, so zerseze sie sich, und gebe ein sehr brennbares

und fluͤchtiges Oel. Diese Fluͤchtigkeit werde durch

Destillation nach und nach so vermehrt, daß wenn man das Oel auf die

Hand gieße, dasselbe verdunste wie Weingeist. Bei der Zersezung des

Walfischoͤls in der Hize seze sich am Boden des Gefaͤßes

eine kohlige Masse ab, worin die Hize sich weit starker anhaͤufe,

als durch das Thermometer in der Maͤßigkeit angezeigt

wuͤrde. Der Thran gebe uͤberhaupt ein sehr

veraͤnderliches und daher gefaͤhrliches

Oelbad.“ Mehrere Andere sprachen in aͤhnlichem

Sinne.Nach diesen widersprechenden Aussagen ausgezeichneter Chemiker befragte der

Vormann der Geschwornen den Hrn. Faraday

insbesondere uͤber die von ihm geaͤußerte Gefahr der Explosion

des mehrmals gekochten Oels, worauf die Antwort erfolgte, daß dazu

allerdings der Zutritt der atmosphaͤrischen Luft noͤthig sey,

und diese Explosion sich nicht mit der Pulverentzuͤndung vergleichen

lasse. Uebrigens sey auch die Explosion des eingeschlossenen erhizten Oels

mehr einer Zersezung und ploͤzlichen Ausdehnung in Gasarten als einer

Verbrennung zuzuschreiben. Solche Explosionen wollten darauf Parkes, Brande und Phillips beim Oelbade nach ihren Beobachtungen nicht gelten

lassen.Nachdem null der Sollicitator-General bei der Uebersicht der Sache die

Verschiedenheit der wissenschaftlichen Angaben bezeichnet, und der Lord

Oberrichter es beklagt hatte, wie nach mehrtaͤgiger Abhoͤrung

der beruͤhmtesten Chemiker die Eigenschaften einer sehr gemeinen

Substanz noch in der Art ungewiß geblieben waren, daß tiefe Tage keineswegs

zum Triumphe, sondern zur Beschaͤmung der Wissenschaften dienen

koͤnnten, (das muͤndliche Verfahren dauerte zwei Tage), so

entschied die Jury, nach halbstuͤndiger Berathung, daß von der

Phoͤnixgesellschaft die Assecuranzgelder zu zahlen. Unter den

Entscheidungs-Gruͤnden befindet sich der, daß allerdings das

Oelbad einen Vorzug vor der unmittelbaren Erhizung, auch in Hinsicht der

Feuergefahrlosigkeit habe, daß diese richterliche Entscheidung in Beziehung

minderer Gefahr bei solcher Heizungsart richtig folglich auch rechtlich war,

hat, wie wir oben sahen, die spaͤtere Erfahrung bewahrt. Es

waͤre zu wuͤnschen, daß in Deutschland bei solchen streitigen

Kunst- und Gewerbsgegenstaͤnden vor dem richterlichen

Gutachten und Spruche die Gutachten der unparteiischen

Sachverstaͤndigen eingeholt, und nach diesen die Urtheile

gefaͤllt wuͤrden, denn in den meisten Faͤllen solcher

Art mangeln dem Richter die noͤthige chemische- und technische

Kenntnisse um eine sachgemaͤße Entscheidung zu fallen, von der doch

das ganze zeitliche Wohl so manches rechtlichen Buͤrgers

abhaͤngt. D..

Durch diese Versuche ist die Sicherheit so wie der Gewinn bei Wilson's Verfahren

erwiesen, wenn anders das Werk mit der noͤthigen Vorsicht geleitet wird.

Erklaͤrung der Figuren.

Fig. 10.

Seitenaufriß. Fig.

11. Grundriß des Apparates zum Zukersieden und Verdampfen der

Fluͤssigkeiten mittelst umherlaufenden siedenden Thranes.

A laͤnglicher Kessel aus starkem Bleche, den

Kesseln bei Dampfmaschinen aͤhnlich. Er ruht in einem gewoͤhnlichen

Baksteinofen mittlerer Groͤße, und ist ohne alle Leitungsroͤhren, um

geradezu die Wirkung des Feuers aufnehmen zu koͤnnen. Seine Groͤße

haͤngt von der Menge Oeles ab, das man erhizen, oder von der Menge

Fluͤssigkeit, die man verduͤnsten will; je groͤßer seine

Oberflaͤche, desto weniger wird man Brennmaterials brauchen. Man fand reinen

Thran hierzu tauglicher als irgend ein anderes Heizungsmittel, und braucht nicht

mehr davon als noͤthig ist, um den Boden des Kessels 6–8 Zoll hoch zu

bedeken.

B das Thermometer oben am Kessel, dessen Roͤhre

in den Thran eintaucht.

C eine kleine Rohre, welche sich mit ihrem unteren Ende

in den Kessel oͤffnet. Sie hat eine lange Roͤhre aufgesezt, das

Dampfloch (èvent à vapeur) genannt, und

steht dadurch in Verbindung mit der Atmosphaͤre. Diese Roͤhre hat

dreifachen Zwek: 1) die in dem Kessel enthaltene Luft beim Beginnen der Operation

hinauszulassen, um allen Druk zu vermeiden; 2) eine freie Verbindung mit der aͤußeren Luft zu

unterhalten, damit die Pumpe wirken koͤnne. 3) Die Daͤmpfe des Thranes

abzuleiten, die in dem Inneren der Raffinerie einen uͤblen Geruch verbreiten

und den Zuker verderben koͤnnten.

D die Pumpe aus Gußeisen, deren Staͤmpel mit

Metall beschlagen ist, wie jener Brown's Nr. 166. dieses Bulletins, April 1818. S.

122. Diese Pumpe, welche durch die Zugroͤhre E

mit dem Kessel in Verbindung steht, wird durch ein Pferd oder durch irgend eine

andere Kraft getrieben.

F ein kupferner Kessel, an dessen Grunde sich eine

Roͤhre, welche eine Fortsezung von G ist,

schlangenfoͤrmig umher windet, und an ihrem Ende mit dem Kessel durch die

Abzugsroͤhre H in Verbindung steht. Durch diese

in den Syrup untergetauchten Roͤhren laͤuft der erhizte Thran umher,

der stets durch die Pumpe aufgezogen wird. Dieser Kessel ruht auf Baksteinen, und

hat einen hoͤlzernen Aufsaz um die Hize zu erhalten.

I Hahn zum Abziehen des Syrupes, wenn dieser

hinlaͤnglich gekocht ist.

K Schornstein des Ofens.

Tafeln