| Titel: | Erklärung des dem Samuel Shorthouse, Gentleman zu Dudley in Gloucestershire ertheilten Patentes auf eine Maschine, welche Stroh in beliebiger Länge schneidet, wodurch dasselbe zugleich ein besseres und brauchbareres Futter für Hornvieh, und der dadurch erzeugte Dünger zum unmittelbaren Gebrauche geschikt wird; auch auf die Weise, das trokene Stroh zum bequemen Dünger zu machen; ferner auf die Weise, das Stroh zu schneiden, damit es mit dem Kernfutter für Pferde gemengt werden kann; endlich auf die Weise Stroh in jeder gegebenen Länge zu irgend einem Zweke zu schneiden. Dd. 4. November 1819. |

| Fundstelle: | Band 5, Jahrgang 1821, Nr. XLVII., S. 269 |

| Download: | XML |

XLVII.

Erklärung des dem Samuel Shorthouse, Gentleman zu Dudley in Gloucestershire ertheilten Patentes auf eine Maschine, welche Stroh in beliebiger Länge schneidet, wodurch dasselbe zugleich

ein besseres und brauchbareres Futter für Hornvieh, und der dadurch erzeugte Dünger zum unmittelbaren Gebrauche geschikt wird;

auch auf die Weise, das trokene Stroh zum bequemen Dünger zu machen; ferner auf die Weise, das Stroh zu schneiden, damit es

mit dem Kernfutter für Pferde gemengt werden kann; endlich auf die Weise Stroh in jeder gegebenen Länge zu irgend einem Zweke

zu schneiden. Dd. 4. November 1819.

Aus dem Repertory of Arts, Manufactures et Agriculture. II. Series. N. CCXXVIII. Mai 1821. S. 1.

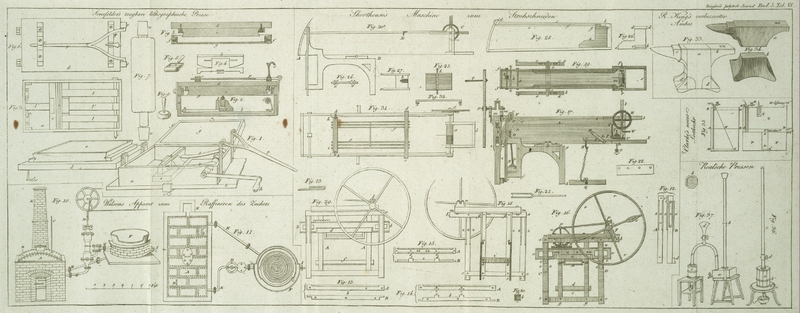

Mit Abbildungen auf Tab. VI.

Shorthouse's verbesserte Strohschneidemaschine.

Ich erklaͤre, daß meine Erfindung in Folgendem besteht:

das Gestell derselben besteht großen Theils aus gegossenem Eisen, aus zwei

Saͤulen, zwei Traͤgern, einem Verbindungs-Stuͤke und

zwei Ekstuͤken.

Fig. 12. Tab.

VI. stellt eine der beiden Saͤulen vor: A von

vorne, B von der Seite.

Fig. 13. ist

der vordere Traͤger, A zeigt denselben von vorne,

und B in der horizontalen Ansicht.

Fig. 14. ist

der hintere Traͤger, A zeigt ihn von der hinteren

Seite, und B ist eine horizontale Ansicht desselben.

Fig. 15. ist

das Verbindungsstuͤk, wovon A die Ansicht von

ruͤkwaͤrts, und B die horizontale ist.

Fig. 16.

zeigt die ganze Maschine im Aufrisse von vorne, und Fig. 17. von der

Seite.

Fig. 18.

zeigt das Gestell von ruͤkwaͤrts und Fig. 19. ist ein

horizontal Plan der Strohlade etc.

Die zwei Traͤger, Fig. 13. und 14. sind mit

Schraubenstiften an dem oberen Ende der Saͤulen befestigt, wie man bei a und E in Fig. 16. sieht, wo ab der vordere Traͤger ist; in Fig. 18. ist

ab der hintere Traͤger, so daß die

beiden Traͤger einander gegenuͤber stehen, waͤhrend die oberen

Enden der Saͤulen CD, Fig. 16. zwischen

denselben liegen. Jede Saͤule hat einen Vorsprung vorne an dem oberen Theile

derselben, wie in c, Fig. 12. wodurch der

vordere Traͤger vorwaͤrts kommt, und ein groͤßerer Raum

zwischen den Traͤgern erhalten wird. Jede Saͤule hat auch an dem

unteren Theile derselben einen Vorsprung, wie bei d,

Fig. 12.

woran das Verbindungsstuͤk Fig. 15. mit

Schraubenstiften, die durch die Saͤule gehen, wie ee in Fig. 16. und cc in Fig. 17. befestigt ist.

Der Traͤger Fig. 14. und das Verbindungsstuͤk Fig. 15. haben jeder zwei

Vorspruͤnge oder Ohren, wie cc

Fig. 14, und

dd

Fig. 15. auch

aa

Fig. 17.

Eines der vorerwaͤhnten Ekstuͤke des Gestelles ist in Fig. 17. durch cdefgh dargestellt. Die unteren Erden dieser

beiden Ekstuͤke sind gegen die Vorspruͤnge oder Ohren des

Verbindungsstuͤkes gestellt, und an denselben mit Schraubenstiften befestigt,

wie gg in Fig. 16. und e in Fig. 17. auch ee in Fig. 18. Die oberen Enden

der Ekstuͤke legen sich an die correspondirenden Ohren der Traͤger

Fig. 14.

und sind daran mit Schraubenstiften befestigt, wie bei c

Fig. 17. und

gg

Fig. 18. die

beiden Ekstuͤke stehen also parallel mit einander und in rechtwinkeliger Richtung mit den beiden

Saͤulen CD, Fig. 16. Ein vierekiger

Fluͤgel oder eine hervorstehende Rippe ist an jedem Ekstuͤke

angebracht zwischen g und h,

Fig. 17.

wie Fig. 18.

kk zeigt. Ein Stuͤk Holz oder Eisen ist

an diese Fluͤgel mit Stiften befestigt, und dient zur Verbindung der beiden

Ekstuͤke, wie i, Fig. 18. kleine Ribben

oder Vorspraͤnge befinden sich noch uͤberdieß an den Saͤulen,

an dem Verbindungsstuͤke und an den Ekstuͤken, um sie dadurch

staͤrker zu machen, wie zzzz in Fig. 12, 15, 16, 17 und 18.

Jeder der oben erwaͤhnten Vorspruͤnge oder jedes Ohr besteht aus zwei

Hervorragungen, welche einen Trog bilden, und ein Stuͤk Holz zur

Ausfuͤllung des Raumes zwischen denselben aufnehmen, wie Fig. 20. zeigt, welches

einen Durchschnitt durch das Holz u und das Eisen

darstellt: cc sind die eisernen Hervorragungen und

b ist das Holz. Das obere Ende der beiden

Traͤger Fig.

13 und 14. hat einen Fluͤgel, oder eine Rippe, wie b zeigt in Fig. 13. und b in Fig. 14. Diese

Fluͤgel oder Rippen bilden horizontale Flaͤchen an den

Traͤgern, welche dazu dienen, zwei Mittelstuͤke aus Holz zu tragen,

welche mit Schraubenstiften befestigt sind, wie mm

in Fig. 16.

mm, Fig. 18. und mm, Fig. 17. n, Fig. 16. ist ein Rad mit

Zaͤhnen an seinem unteren Umkreise. o

Fig. 16. und

o

Fig. 17. sind

zwei Ansichten eines Kniees; dieses Rad und das Knie arbeiten zwischen den zwei

Traͤgern ab, Fig. 16. und ab, Fig. 18. und werden von

denselben getragen: die Laͤufe des Knies und der Spindel des Rades sind in

den hoͤlzernen Mittelstuͤken mm,

Fig. 16.

und mm, Fig. 18.

eingefuͤgt. Der Mittelpunkt des Kniees ist erhoben, damit er Spielraum

gewinnt, wie in n, Fig. 18. und in q, Fig. 16. Das Knie o und das Rad n, Fig. 16. sind

mittelst einer eisernen Stange, wie pp zeigt,

durch bewegliche Gelenke pp verbunden.

Fig. 21. ist

ein horizontaler Aufriß der Stange pp. Das Ende

der Spindel des Kniees bei q, Fig. 16. ist mit einem

Flugrade, rrr versehen: die Verbindung dieses

Rades mit dem Kniee ist noch deutlicher bei p, Fig. 17. zu

sehen. Der Griff q in Fig. 17. dient zum

Treiben der Maschine, und kann in irgend eines der Loͤcher s, Fig. 16. gestekt werden.

Durch jede der beiden Saͤulen CD, Fig. 16.

laͤuft eine laͤngliche Oeffnung, ee

in Fig. 12.

und ss in Fig. 17. in die

laͤngliche Oeffnung der Saͤule D kommen

zwei Walzen, und eine in jene von C, wie die punktirten

Kreise ttu, Fig. 16. und von der

Seite in ss, Fig. 17. zeigen. Ein

Balken von gegossenem Eisen vv, Fig. 16. geht durch die

Oeffnungen in beiden Saͤulen, und ruht auf den Walzen tt. Der Balken vv hat auf jeder Seite an der oberen und unteren Kante kleine

Fluͤgel oder Rippen, welche bis an die Seiten der Oeffnungen in den

Saͤulen reichen, in welche er eingesezt ist, aber Spielraum genug geben, um

denselben frei arbeiten zu lassen, wie in ss, Fig. 17. x in Fig. 16. ist das Messer,

welches in Fig.

22. noch deutlicher dargestellt ist. Der Ruͤken des Balkens vv ist von w zu w schief abgedacht oder allmaͤhlig duͤnner

werdend, wie t in Fig. 17. zeigt. Das

Messer ist an der schief abgedachten Seite des Balkens angebracht, und mit

Schraubenstiften daran befestigt, wodurch die Schneide des Messers schief gegen die

Vorderseite der Strohlade geneigt wird, gegen welche sie arbeitet.

Oben an dem Balken befindet sich ein Reker y, Fig. 16. in

dessen Zaͤhne die Zaͤhne an der unteren Seite des Rades n eingreifen. Wenn das Schwungrad mittelst des Griffes

q gedreht wird, so bewegt dasselbe den Balken vv ruͤk- und vorwaͤrts auf

den Rollen tt, und sezt so das Messer in Bewegung:

die Rolle u verwahrt den Balken vor dem Aufsteigen, wenn

das Stroh gegen die Schneide des Messers druͤkt. A, Fig.

17. ist ein Seitenaufriß der Strohlade, oder der Trog, in welchem das zu

schneidende Stroh liegt, und Fig. 19. ist ein

horizontaler Aufriß derselben. Ein Fluͤgel oder eine Rippe befindet sich an

der inneren Seite eines jeden Ekstuͤkes von z bis

g. Fig. 17. wie es in aa und bb, Fig. 19. und

in oo, Fig. 18. dargestellt ist.

Auf jedem dieser Fluͤgel befindet sich ein Mittelstuͤk von Holz, das

durchlaufende Einschnitte besizt, wie vv, Fig. 17. und

cc und dd,

Fig. 19.

Diese Mittelstuͤke sind an den Fluͤgeln mit Schraubenstiften

befestigt, und werden gelegentlich vor- und ruͤkwaͤrts bewegt,

um die Vorderseite der Strohlade dem Messer anzupassen. Ein Laͤufer oder eine

Achse, w, Fig. 17. ist an dem Boden

der Strohlade mittelst Schraubenstiften befestigt: ee, Fig.

19. stellt dasselbe vor. Da die Enden dieser Achse sich in den

Mittelstuͤken cc, dd, Fig. 19. bewegen, so wird

die Strohlade ein Hebel, der von den beiden Ekstuͤken des Geruͤstes

gestuͤzt wird, und zwischen denselben arbeitet.

Das Vordertheil der Lade ist mit einer Vorderseite von Eisen, Stahl, oder

gehaͤrtetem Eisen versehen, und an den Seiten kreisfoͤrmig, wie cats, Fig. 17. zeigt; der Boden

ist, wie ff in Fig. 19. ausweiset, und

A in Fig. 16. gerade Die

innere Kante des Bodens ist abgefeilt, um zu vermeiden, daß das Messer nicht auf

dieselbe auffaͤllt: die kreisfoͤrmige Kruͤmmung der Seiten ist

von der Achse w, Fig. 17. als von dem

Mittelpunkte aus, beschrieben. Ein kreisfoͤrmiger, mit Eisen

ausgefuͤtterter, Einschnitt, dessen Mittelpunkt gleichfalls die Achse w ist, Fig. 17. ist durch jede

Seite der Lade geschnitten, wie x in Fig. 17. zeigt. Die Lade

wird zwischen den vorderen Ekstuͤken durch ein Stuͤk Holz, welches an

jeder Seite derselben, wie bei HH, Fig. 16. befestigt ist,

geleitet. Eine Platte, oder ein laͤngliches Stuͤk gegossenes Eisen,

welches als Drukgewicht dient, ist unter der Lade angebracht, und seine Enden ruhen

in den Oeffnungen der Ekstuͤke: diese Oeffnungen koͤnnen von

beliebiger Hoͤhe und Weite seyn, je nachdem das Drukgewicht dik und breit ist; ein

Ende dieses Drukgewichtes sieht man bei b, Fig. 17. wo es

in der Oeffnung y ruht, und seine Laͤnge ist mit

d, Fig. 16. bezeichnet.

Am Grunde dieses Drukgewichtes kann ein Brett befestigt werden, wie c, Fig. 16. Fig. 25. zeigt ein

Drukbrett, mit einem quer durch dasselbe oben hin laufenden Stifte h, welchen man auch in h,

Fig. 19.

sieht. Dieses Drukbrett hat einen durch dasselbe laufenden Durchschnitt, welcher mit

seiner Oberflaͤche parallel ist, wie Fig. 23. als

Seitendurchschnitt desselben zeigt. Das Drukbrett ist hinter der Vorderseite der

Lade bei B, Fig. 17. und der Stift

g, Fig. 19. laͤuft

durch Loͤcher an den Seiten der Lade, und durch den Einschnitt in dem

Drukbrette, wie bei C, Fig. 17. und die Enden

des anderen Stiftes h, Fig. 19. laufen durch die

kreisfoͤrmigen Einschnitte x, Fig. 17. an den Seiten

der Lade. Zwei eiserne Stangen, wovon eine in DE,

Fig. 17.

dargestellt ist, befinden sich zu jeder Seite des Stiftes h, Fig.

19. (an jeder Seite der Lade naͤmlich einer), und das untere Ende

dieser Stangen ist an das Drukgewicht, mittelst beweglicher Gelenke an beiden Enden,

wie D und E, Fig. 17. befestigt.

Quer uͤber dem oberen Theile der Lade (in beliebiger Lage uͤber dem

Drukgewichte) ist ein Stift befestigt, an welchem sich eine Rolle dreht, wie F, Fig. 17. und K in Fig. 19. Eine Walze an

einer Spindel (welche Spindel in Fig. 24. dargestellt ist)

ist oben auf der Lade bei G, Fig. 17. quer

uͤbergelegt, und noch deutlicher bei m, Fig. 19.

dargestellt. Da die Laͤufe aa, Fig. 24. quer

uͤber die Lade in die Loͤcher derselben als ihre Mittelpunkte der

Bewegung zu liegen kommen, wie oo, in Fig. 19.

zeigt, so ragen die Enden der Spindel aus den Seiten der Lade hervor, wie pp zeigt. An einem Ende dieser Spindel ist das

Stellrad H, Fig. 17, befestigt, und an dem anderen Ende sind die

vier Griffe IIII

Fig. 17.

angebracht. L

Fig. 17. ist

ein Balken, der sich an dem Stifte S, Fig. 17. dreht, und von

der Eisenplatte M geleitet wird. An dem einen Ende

dieses Balkens ist der Haken N befestigt, an welchem

eine Kette aufgehaͤngt ist, deren unteres Ende an dem Gewichte Q angebracht ist. Der Treibhaken T ist an dem Balken bei P eingefuͤgt,

so daß er sich um einen Stift dreht, und an demselben Stifte, (welcher durch den

Balken laͤuft) ist der Wagbalken U, dessen oberes

Ende hinter den Treibhaken T, bei P, gekehrt ist, und dazu dient, das obere Ende des Treibhakens gegen das

Stellrad anzudruͤken. W ist ein Faͤnger

oder ein Stellhaken. Das Ende des Balkens L ruht auf dem

Stuͤke R, welches mit Stiften an der Seite der

Lade befestiget ist. Das Stuͤk R hat einen durch

dasselbe laufenden Einschnitt, wie n in Fig. 19. zeigt. Durch den

Balken V, Fig. 17. laͤuft

ein Loch, uͤber welchem eine eiserne Schraubenmutter befestigt ist; der Stift

O, welcher durch den Einschnitt n in dem Stuͤke R und

durch das in dem Balken unmittelbar uͤber demselben befindliche Loch

laͤuft, wird durch die weibliche Schraube gedreht, und mittelst eines Knopfes

oder einer Nuß an seinem oberen Ende, wie v in Fig. 17. in

jeder verlangten Lage befestigt. Der Stift O ist mit

einem runden Kopfe versehen, und hat einen Waͤscher an demselben; auch ist er

mit einem kleinen gekruͤmmten Stifte, der an seinem Kopfe befestigt ist, und

als Handhabe beim Drehen desselben dient, ausgeruͤstet. Der Schieber ist eine

Art von hohler Lade, von welcher Fig. 26. ein

Seitendurchschnitt ist, und Fig. 27. der horizontale

Grundriß derselben. Dieser Schieber ist innenwendig in der Strohlade angebracht, und

muß Spielraum genug erhalten, um mit Leichtigkeit in derselben fortgeschoben werden

zu koͤnnen: er hat, wie man bei aa, Fig. 27.

sieht, zwei Fuͤße: eine Seitenansicht des einen dieser Fuͤße sieht

man bei ab, Fig. 26. Der Boden dieses

Schiebers ist uͤber dem Grunde seiner Fuͤße, wie man bei cb, Fig. 26. sieht, und

dadurch erhaͤlt man einen kleinen Raum zwischen dem Boden der Lade und dem

Boden des Schiebers. Oben an dem Schieber ist ein Loch b, Fig.

27. angebracht, welches auf einem Stuͤke Holzes aufgesezt ist. Oben

an der Lade, laͤngs den Kanten, sind Leisten oder Falze von Holz, wie rrrr, Fig. 19. diese Leisten

halten den Schieber in der Lade: auch an dem oberen Ende des Schiebers ist an jeder

Seite eine Leiste von Holz befestigt, wie dd in

Fig. 26.

zeigt. Diese Leisten laufen unmittelbar unter den Leisten rrrr, welche, zugleich mit den oberwaͤhnten

Fuͤssen, den Schieber aufrecht erhalten. s, Fig. 19. ist

ein Zug, durch welchen die Lade in Bewegung gebracht wird. Ein Ende eines

Seilstuͤkes ist an der Walze oo, Fig. 19.

befestigt, das andere Ende an einem Haken, welcher mit dem Schieber verbunden ist:

wenn die Lade mit Stroh gefuͤllt ist, (der Schieber befindet sich dann bei

a, Fig. 28), laͤuft

das Seil von der Walze oo uͤber die Rolle

k, Fig. 19. und kehrt zu dem

Schieber zuruͤk, an welchem dasselbe mittelst eines Hakens in dem Loche b, Fig. 27. befestigt ist:

die Lage dieses Seiles sieht man bei b, c, d, e, f, g,

Fig.

28.

Wenn der Zug X, Fig. 17. (dasselbe

Stuͤk, welches in Fig. 19. s ist), gehoben wird, so senkt sich das Ende der

Strohlade nieder, und erlaubt dem Strohe unter dem Drukgewichte den Durchgang bis

zur Schneide des Messers. Wenn der Zug X oder s hierauf niedergedruͤkt wird, so druͤkt

das Gewicht b auf das Stroh vorne in der Lade, indem

dasselbe zu gleicher Zeit durch die Gewalt der Lade gegen die Schneide des Messers

gedruͤkt wird: da dieses sich gleichzeitig vor und ruͤkwaͤrts

bewegt, so schneidet es das Stroh unmittelbar durch. Das Stroh wird in der Lade auf

folgende Weise vorwaͤrts geschoben: wenn der Zug X, wie oben gesagt wurde, in die Hoͤhe gehoben ist, so wird der Balken

bei N durch die Kette und durch das Gewicht Q niedergedruͤkt, und zwar so lang, bis der Kopf

des Stiftes bei O mit dem Stuͤke R in Beruͤhrung kommt. Der Treibstok T treibt zugleich das Stellrad um ein, zwei, drei

Zaͤhne uͤber den Punkt, wo der Faͤnger W das Rad festhaͤlt, je nachdem naͤmlich die Entfernung von

O bis R, welche durch

das auf- oder abwaͤrts Schrauben des Stiftes so bestimmt wird,

groͤßer oder geringer ist. Das Stellrad dreht die Walze oo

Fig. 19. um,

welche sich an derselben Spindel befindet, und die Rolle bewegt, mittelst des oben

erwaͤhnten Seiles, den Schieber, welcher das Stroh vorwaͤrts bringt.

Wenn aber das Stroh in groͤßerer Laͤnge geschnitten werden soll, als

man dasselbe dadurch erhaͤlt, daß man das Rad nur um drei Zaͤhne

bewegt, so muß die Walze mittelst der Griffe IIII

gedreht werden, wodurch das Stroh vorwaͤrts geschoben und in jeder beliebigen

Laͤnge abgeschnitten werden kann. Die Laͤnge des kuͤrzesten

Schnittes steht in Verhaͤltniß des Durchmessers der Walze und der Zahl der

Zaͤhne an dem Stellrade.

Wenn diese Maschine in großem Maßstabe erbaut wird, um bloß lange Schnitte zu

schneiden (eine große Menge oder eine bedeutende Tiefe von Stroh in der Lade erlaubt

keine seinen Schnitte) so muß die Saͤule D, Fig. 16. bei

b statt bei E befestigt

werden, wie man dieß bei a, Fig. 29. sieht. Der

horizontale Theil der Ekstuͤke muß laͤnger seyn, im

Verhaͤltnisse der Laͤnge der Lade, wie bei AB, Fig. 30. Die

Ekstuͤke muͤssen in groͤßerer Entfernung von einander

angebracht werden, im Verhaͤltnisse zur Weite der Strohlade, wie man bei AA, Fig. 20. sieht. Der

Balken bb, das Messer d, und das Drukgewicht f, muß in demselben

Verhaͤltnisse laͤnger seyn, wie man bei Fig. 29. sieht. Das Knie

h muß kuͤrzer, und im Verhaͤltnisse

zur angewandten Kraft

seyn. Die Walze muß groͤßer seyn, wie bei a, Fig. 31. Der

Zug an der Lade kann so, wie man bei b, Fig. 31. sieht,

angebracht seyn. Der Balken L, der Treiber T, der Stift O, und Kette

und Gewicht Q, Fig. 17. muͤssen

wegbleiben. Das Stellrad und die Griffe koͤnnen an einem und demselben Ende

der Spindel, wie bei C, Fig. 31. und bei C, Fig. 30. angebracht

werden; oder die Griffe koͤnnen an einem Ende der Spindel, und das Stellrad

an dem anderen angebracht werden. Ein beweglicher Rahmen von Holz, wie in d, e, f, g, h, i,

Fig. 31. muß

oben auf die Lade gelegt werden, um das Stroh niederzuhalten, so daß es sich sachte

der Laͤnge nach fortbewegen kann: es wird bei hi durch zwei Stuͤke Holzes kk

niedergehalten, die an den Latten befestigt sind, und bei de durch Stuͤke Holzes, die an den Seiten

der Lade angebracht sind, wie man an D in Fig. 30.

sieht, und durch andere Stuͤke Holzes, die unter den Enden de, Fig. 31. befestigt sind,

wie man bei aa, Fig. 32. sieht, wo die

lezteren unter die vorigen laufen. Die Verhaͤltnisse der Theile dieser

Maschine, so wie die Materialien, aus welcher sie gemacht werden kann,

koͤnnen abgeaͤndert werden, so wie die Arbeiter es gut finden, ohne

jedoch von meiner urspruͤnglichen Anreihung und meinem Baue abzuweichen.

Urkunde dessen etc.

Bemerkungen uͤber den Bau der groͤßeren Maschine.

Wenn Stroh in gehoͤriger Laͤnge zu Duͤnger oder zu Winterfutter

fuͤr mageres Vieh geschnitten werden soll, so kann die Lade in vier Minuten

gefuͤllt und ausgeschnitten seyn, und wird acht Striche (StrikeEin Strike ist soviel als 2 Bushel. Der Bushel

enthaͤlt 1801 Franz. Cubikzoll. Anm. d. Uebers.)

eingedruͤkt und aufgehaͤuft liefern.

Die Maschine braucht einen Mann zur Fuͤhrung des Messers, und einen zur

Leistung der Strohlade. Diese beiden Leute koͤnnen des Tages an tausend

Striche schneiden, und hierbei noch Zeit genug zum Essen, zum Messerwezen, und zum

Entfernen des geschnittenen Strohes an der Vorderseite der Maschine finden, so daß

die Auslage fuͤr das Strohschneiden zu diesem Zweke nur sehr gering seyn

kann.

Die Laͤnge des zu obigem Zweke geschnittenen Strohes ist vier und einen halben

Zoll; diese Laͤnge kann aber, nach Gutbefinden, abgeaͤndert

werden.

Man kann wohl nicht daran zweifeln, daß dieselbe Menge Strohes, die man dem Hornviehs

geschnitten gibt, dasselbe mehr naͤhrt und gesuͤnder erhaͤlt,

als wenn man ihm das Stroh ganz und lang, wie es ist, verfuͤttert.

Wenn man dem Hornviehs geschnittenes Stroh fuͤttert, so kann der

Duͤnger desselben alsogleich gebraucht werden.

So wuͤrde auch der Stallduͤnger alsogleich gebraucht werden

koͤnnen, wenn das zur Streue verwendete Stroh vorlaͤufig geschnitten

waͤre.

Wenn ein Paͤchter bei seinem nicht in Maͤstung stehenden Viehe keine

andere Absicht hat, als sein Stroh zum bequemen Duͤnger zu machen, so wird er

finden, daß diese Maschine von großer Wichtigkeit ist. Sie erspart die

Nothwendigkeit der Anwendung eines Kapitales, und die Gefahr die man laͤuft,

wenn man in dieser Hinsicht Vieh haͤlt: denn auf diese Weise kann Stroh am

besten als Duͤnger sowohl auf Garten- als Akerland angewendet

werden.

Wenn verfaulter vegetabilischer Duͤnger auf Wiesenland ausgestreut wird, und

es kommt trokenes Wetter, so wird der Duͤnger hart und hindert das Wachsthum;

kommt aber nasses Wetter, so wird der groͤßte Theil des Nahrhaften in dem

Duͤnger weggewaschen und geht fuͤr den Boden verloren. Wenn man

hingegen trokenes Stroh anwendet, so werden diese beiden Nachtheile vermieden, und der Boden

bei weiten mehr verbessert, indem er nach und nach die ganze Wohlthat des

Duͤngers, ohne allen Verlust, empfaͤngt.

Wenn, nachdem man Weizen gesaͤet hat, eine gehoͤrige Menge Strohes auf

der Oberflaͤche des Landes ausgestreut wird, so schuͤzt dieses Stroh

die jungen Pflaͤnzchen vor Frost und kalten Winden, und wird zugleich

Duͤnger fuͤr die naͤchste Ernte.

Die schoͤne und uͤppige Grasernte, welche man an jenen Stellen

erhaͤlt, wo Stroh und Heu lang aufgeschobert steht, und kein andere;

Duͤnger angewendet wird als trokenes Stroh oder Heu, welches von den Schobern

umher verstreut wird, ist ein deutlicher Beweis der guten Wirkung des trokenen

Strohes, wo man dasselbe als Duͤnger verwendet.

Wenn diese Art von Wirtschaft angenommen wuͤrde, so wuͤrde man eine

weit groͤßere Flaͤche Landes mit derselben Menge Strohes

duͤngen koͤnnen, als bei dem gegenwaͤrtigen Verfahren nicht

moͤglich ist.

Herr Humphry Dary sagt in seiner Agricultural

ChemistryLecture the Sinth. S. 417., wo er vom

Duͤnger spricht: »Trokenes Stroh von Weizen, Hafer, Gerste, Bohnen,

Erbsen, auch verdorbenes Heu und jede andere aͤhnliche Art trokener

vegetabilischer Materie ist in jedem Falle ein nuͤzlicher Duͤnger.

Man laͤßt zwar im Allgemeinen solche Substanzen gaͤhren, ehe man

sie anwendet; allein es laͤßt sich noch zweifeln, ob dieses Verfahren

allgemein befolgt werden soll.«

»Es unterliegt keinem Zweifel, daß Stroh von allen Ernten, wenn es

unmittelbar untergepfluͤgt wird, den Pflanzen Nahrung gibt: allein, ein

Einwurf, den man gegen diese Methode das Stroh als Duͤnger anzuwenden,

machen kann, ist die Schwierigkeit langes Stroh unterzugraben, und die

Unsauberkeit, die dadurch auf den Gruͤnden entstuͤnde.«

»Wenn man das Stroh gaͤhren laͤßt, so wird es ein bequemerer

Duͤnger; allein man verliert hier zugleich wieder sehr viel an

naͤhrender Materie. Man erhaͤlt dadurch vielleicht mehr

Duͤnger fuͤr eine einzelne Ernte, allein der Bos den selbst wird

dadurch weniger verbessert, als es geschehen seyn wuͤrde, wenn alle

vegetabilische Materie klein zertheilt und mit dem Boden gemengt worden

waͤre.«

»Man wirft gewoͤhnlich alles Stroh, welches man zu nichts Besserem

brauchen kann, auf einen Misthaufen um es daselbst gaͤhren und sich

zersezen zu lassen; es waͤre aber des Versuches werth zu sehen, ob es

nicht wirtschaftlicher waͤre, dasselbe durch eine zwekmaͤßige

Maschine klein schneiden zu lassen, und dann troken aufzubewahren, bis es als

Duͤnger fuͤr die kuͤnftige Ernte untergepfluͤgt

wird. Auf diese Weise wuͤrde es, obschon es sich um vieles langsamer

zersezte und Anfangs weniger Wirkung hervorbrachte, einen weit anhaltenderen

Einfluß auf die Verbesserung des Bodens aͤußern.«

Bemerkungen über die Wirkungen der kleineren Maschine.

Diese Maschine verrichtet die laͤngeren Schnitte auf dieselbe Weise, wie die

groͤßere Maschine, und die Menge Strohes, die sie schneidet, steht im

Verhaͤltnisse zu ihrer Groͤße. Sie schneidet aber auch zugleich das

Stroh so klein und fein, daß man es mit dem Kernfutter fuͤr Pferde mengen

kann, und zwar sowohl in Bezug auf Quantitaͤt als auf Qualitaͤt auf

eine ganz ausgezeichnete Weise.

NB. Diese Maschinen sind sehr einfach (? Uebers.) und stark, sowohl in dem

Geruͤste als in ihren Bewegungen; sie gerathen also nicht leicht in

Unordnung. Das Messer kann mit einem gemeinen Wezsteine gewezt werden, ohne daß man

noͤthig haͤtte, dasselbe aus der Maschine zu nehmenDaß unsere bisherigen

Strohschneide-Maschinen zu einfach sind und zu wenig leisten, ist

vielleicht eben so wahr, als daß diese Maschine, wie Abbildung und

Beschreibung beurkundet, zu zusammengesezt ist. Sie enthaͤlt jedoch

mehrere sehr schoͤne Ideen, die zur Vervollkommnung unserer

gewoͤhnlichen Maschine dienen koͤnnten. Wenn wir auch, solang

nicht wiederholte Versuche im Grossen fuͤr die groͤßeren

Vortheile trokener Strohduͤngung gesprochen haben, an den

Vorzuͤgen derselben vor der gewoͤhnlichen, wenn gleich noch

mangelhaften, Art zu duͤngen zweifeln, so wuͤrde doch bei

jedem staͤrkeren Pferdestande, vorzuͤglich bei

Cavallerie-Regimentern, ein Ersparniß in den nicht unbedeutenden

Ausgaben fuͤr Strohschneider hoͤchst wuͤnschenswerth

seyn, und es waͤre der Muͤhe werth, auch bloß des Versuches

wegen, eine solche Maschine verfertigen zu lassen, um ihren Ertrag mit

unseren gewoͤhnlichen Maschinen nach Abzug aller Kosten vergleichen

zu koͤnnen. Anmerk. d. Uebers..

Tafeln