| Titel: | Ueber die Fortschritte in dem Verfahren, die Extractivstoffe der Vegetabilien vermischt oder abgesondert zu erhalten. (Realsche- und Rommershausensche Pressen). Vom Professor Marechaux in München. |

| Autor: | Prof. Peter Ludwig Marechaux [GND] |

| Fundstelle: | Band 5, Jahrgang 1821, Nr. LXIV., S. 386 |

| Download: | XML |

LXIV.

Ueber die Fortschritte in dem Verfahren, die Extractivstoffe der Vegetabilien vermischt oder abgesondert zu erhalten. (Realsche-

und Rommershausensche Pressen). Vom Professor Marechaux in München.

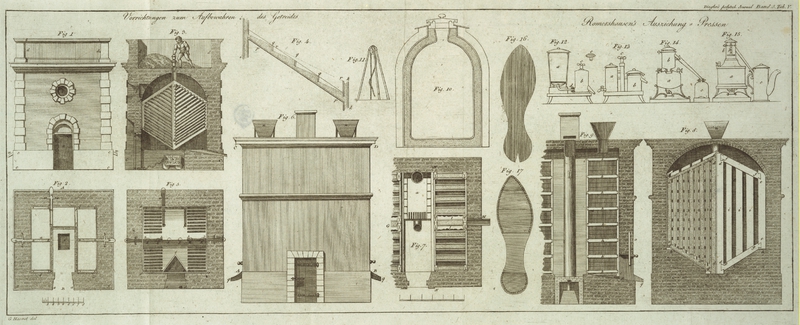

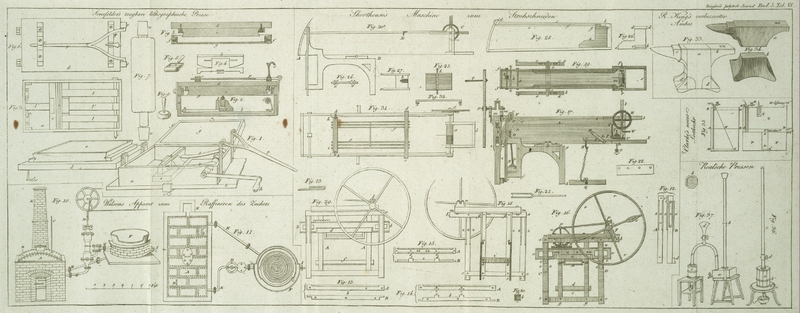

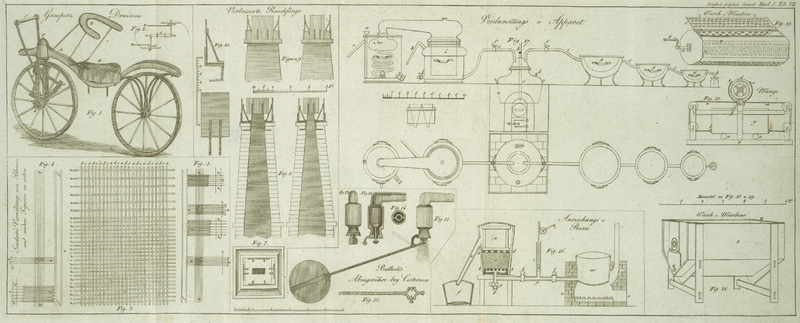

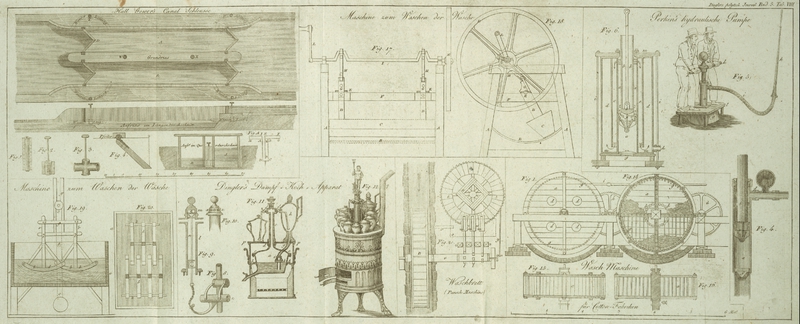

Mit Abbildungen auf Tab. V. VI. VII. und VIII.

Ueber das Verfahren Extraktivstoffe zu erhalten, (Realsche- und Rommershausensche Pressen).

Die Kunst den Vegetabilien die Stoffe, welche die Organisation

darin bildet, abzugewinnen, hat sich wie jede andere, nur nach und nach entwikelt,

erweitert, vervollkommnet.

Dem Nachdenken und der Industrie kam die Natur zuvor, die unmittelbar, nach außen

hin, die Saͤfte verschiedener Pflanzen und Baͤume absondert. Von der

Rinde lasen die Menschen das Gummi und die Harze ab, die sich an derselben

verhaͤrteten.

Es war ein leichtes dem gegebenen Winke zu folgen, und durch absichtliche Verlezungen

dem Abfluß der Saͤfte den Weg zu bahnen. So gab mancher Baum ergiebiger, was

er sonst nur kaͤrglich abwarf; so entdekte man unter mancher Rinde, die

nichts zu versprechen schien, verborgene, ungeahndete Schaͤze. Wir gewinnen

heutiges Tages, noch, durch diesen einfachen Prozeß den Terpentin, verschiedene

Balsame, Pflanzenschleime, den Saft der Birke, des Ahorns, etc.

Auch war nur ein geringer Grad von Nachdenken noͤthig, um einzusehen, daß die

Pflanzenstoffe, welche die Natur freiwillig hergab, oder abzugeben genoͤthigt

wurde, nicht die einzigen waren, die sie im inneren Gewebe der Vegetabilien verschloß; der Geruch,

der Geschmak verschiedener Theile derselben verraͤth solches sogleich, und

selbst in dem rohesten Zustande der Menschen mußte die Lust wach werden, und sich

ein Mittel finden lassen, auf diesem Felde neue Entdekungen zu machen. Die

Zermalmung der Pflanzen war zu diesem Zweke unentbehrlich, und anfangs vertraten

zwei Steine die Stelle unserer Moͤrser, und das bloße Ausdruͤken mit

der Hand, ersezte unsere Pressen. So entziehen wir heutiges Tages noch mehreren

Fruͤchten und Pflanzentheilen ihren Saft, mehreren Saamenkoͤrnern und

Fruchtkernen ihr Oel, mit dem Unterschiede, daß wir in den Zermalmungs- und

Auspressungsmitteln sinnreicher geworden sind, und nur sehr selten und zu

unbedeutenden Processen die bloßen Haͤnde noch gebrauchen. Auch haben wir

jene Mittel nach und nach den verschiedenen Stoffen, deren Principien wir

beduͤrfen, besser angepaßt; so zerstampfen wir durch Muͤhlenwerke die

Baumrinden; so walzen wir, durch die Kraft der Pferde, des Wassers oder der

Daͤmpfe, große schwere Steine uͤber die oͤlenthaltenden Saamen.

Sehr wahrscheinlich hat die Mechanik in diesen Schoͤpfungen die

Graͤnzen der Moͤglichen erreicht. Von der Handmuͤhle, die durch

Sclavenhaͤnde in Bewegung gesezt wurde, bis zur Benuzung der Kraft der

Pferde, des Windes und des Wassers, ist der Schritt eben so groß, als es der lezte

war, der uns zur Errichtung der Dampfmaschinen fuͤhrte. Alles was die

Zermalmungsmittel der vegetabilischen Substanzen betrift, deren Bestandtheile wir

verlangen, scheint geleistet worden zu seyn. In Ansehung der Ausscheidung der darin

enthaltenen Stoffe blieb die Industrie auch nicht zuruͤk.

Die Erfahrung lehrte bald, wie leicht das Wasser die Pflanzenstoffe aufnimmt. Selbst

die harzigen, von den schleimigten fortgerissen, loͤsen sich gemeinschaftlich

mit diesen darin auf. Auch dieser Kunstgriff wurde uͤberall, wo es angieng,

neben den erst

genannten angewendet. Man macerirte die Pflanzen, oder ihre haͤrteren

Bestandtheile, bald in kaltem, bald im lauligen, bald im siedenden Wasser; man

benezte damit die Preßruͤkstaͤnde, um wo moͤglich alles darin

Zuruͤkgebliebene, durch wiederholte Auspressungen zu gewinnen. Dadurch bekam

man, in fluͤßiger Form, einen Pflanzenauszug, der alle Stoffe, die im Wasser

neben einander bestehen konnten, enthielt. Hier vereinigte sich das Suͤße und

das Bittere, das Salzige und das Saure, das Schleimige und das Mehligte, kurz alle

Produkte der Organisation, die sich nach Zerstoͤrung des organischen Lebens

nicht einander aufheben, oder wechselseitig zersezen.

Indessen waren die sogenannten Kraͤfte der Pflanzen in vielem Wasser

vertheilt, und wenn sie auch unter dieser Form nicht zu den meisten Zielen

unbrauchbar geblieben waren, so haͤtte man sie doch nicht fuͤr den

entfernteren Augenblik der Benuzung aufbewahren koͤnnen. Die meisten

Aufguͤsse haͤtten fruͤh wesentliche Veraͤnderungen

erlitten; hier haͤtte sich Schimmel gezeigt, dort waͤre die eine oder

die andere Gaͤhrung eingetreten. Die Erfahrung lehrte, daß die Concentration

dem einem und dem anderen Uebel vorbeugte. Man verwandelte also durch Abdunstung die

Auszuͤge in Extrakte, und gab ihnen nach Verschiedenheit der Zweke eine

groͤßere oder geringere Consistenz.

So weit war dieser Zweig der Industrie gediehen, als Dionysius

Papin gegen das Jahr 1681 (an new Digestor,

London 1681) seinen Digestor erfand. Nun erwachte bei manchem die Hoffnung

mit der Behandlung der Pflanzenstoffe ein neues Gluͤk zu machen. Der

Erfinder, ein franzoͤsischer Arzt, ein Schuͤler Huygens und Boyle's

trug sich selbst mit dem Gedanken herum auf diesem Wege, leichter und wohlfeiler,

die Saͤfte und die Extractivstoffe der Pflanzen und besonders der harten

Holzarten auszuziehen. Die Erfahrung lehrte fruͤh, daß man sich taͤuschte. Die

Pflanzenstoffe werden bei einer uͤber den Siedpunkt hinaus getriebenen Hize,

theils zersezt, theils verkohlt. Die sinnreiche Vorkehrung fand aber bei thierischen

Substanzen eine Anwendung, und erinnert noch unter veraͤnderter Form, und zu

nuͤzlichen Zweken des gemeinen Lebens angewendet, dankbar an den

Erfinder.

Die Kunst aus den miteinander gemischten Pflanzenstoffen den einen oder den anderen

abzusondern, blieb lange in ihrer Kindheit. Mehrere Jahrtausende hindurch

beschraͤnkte man sich auf die Gewinnung einiger Schleimtheile und Harze, wie

sie die Vegetation selbst absondert, auf einige Niederschlage, die sich von selbst,

und durch die Ruhe aus ausgepreßten Pflanzenstoffen oder verschiedenen

Auszuͤgen bildeten, auf welchem Wege man Salzmehl, einige Salze, und Pigmente

erhielt; aber viele dieser Stoffe, die selbst noch einer naͤheren Zerlegung

faͤhig waren, konnte man in ihren Bestandtheilen nicht aufloͤsen, und

noch eine weit groͤßere Anzahl fluͤchtiger Bestandtheile entgiengen

der aͤußerst beschraͤnkten Kunst.

Einen wesentlichen Schritt vorwaͤrts machte die Analyse der Pflanzenstoffe,

als die Destillation kunstgemaͤße Destillirapparate bekam. Ueber den Erfinder

derselben, und die Zeit der Erfindung schweigt die Geschichte. Nun erst lernte man

das Fluͤchtigere von dem Fluͤchtigen zu scheiden, und aus den

Pflanzen, Fruͤchten und Bluͤthen Stoffe zu gewinnen, deren Daseyn man

allenfalls ahnen moͤchte, die man aber nie einzeln darstellen, oder,

vermittelst anderer Substanzen, festhalten konnte. Von diesem Augenblike an

oͤffnete sich die Industrie ein neues Feld, die Pharmacie vermehrte nach und

nach das Verzeichniß ihrer aͤtherischen Medicamente, und die Parfumerie, die

sich bis dahin hoͤchstens auf unmittelbare Naturprodukte, und auf die

verschiedenartige Mischung der Blaͤtter der Blumen beschraͤnkt hatte,

bekam eine uͤberraschende Entwikelung. Dieses wichtige erste Schritt zur Annalyse

der Pflanzenstoffe scheint in Persien oder in Indien gemacht worden zu seyn. Im

Jahre 1569 kannte man schon im Hindostan das Rosenwasser. Nach Hrn. Langle's, wird

in den dasigen Schriften die Entdekung des Rosenoͤls gegen das Jahr 1612

gesezt.

Auch schweigt die Geschichte uͤber den Zeitpunkt, in welchem man zuerst

entdekte, daß in gewissen Pflanzenstoffen eine Gaͤhrung von selbst eintritt,

welche die Bildung eines besonderen entzuͤndlichen Stoffes veranlaßt, die

Bildung des Alkohols. Diese Erfindung wurde vermutlich nicht lange nach Benuzung der

Destillirapparate gemacht. Unser europaͤisches Vaterland scheint an der Ehre

derselben keinen Antheil gehabt zu haben. Sie scheint zu uns von den Arabern

uͤbergangen zu seyn. Auch blieb sehr lange unter uns die Erzeugung und

Gewinnung des Alkohols ein rein pharmaceutisches Geschaͤft. Indeß wenn dieses

geistige Wesen, nur nach und nach und sehr langsam als Getraͤnk allgemeines

Beduͤrfniß wurde, so beobachtete man doch gewiß bald das Verhaͤltniß

desselben zu den Pflanzenstoffen, und die Industrie fand darin ein leichtes Mittel

verschiedene in den Pflanzenextrakten enthaltene Stoffe, aus diesen abzusondern. Von

nun an verfertigte man Tincturen, wohlriechende geistige Wasser. Ein neuer großer

Schritt, bei welchem die Heilkunde gewann, die Toilette ihre Rechnung fand, und der

Scheidekuͤnstler das Mittel erhielt, Stoffe einzeln darzustellen, die ohne

dasselbe von den uͤbrigen Pflanzenstoffen nicht hatten abgeschieden werden

koͤnnen.

Auf dieser Stuft blieb die Kunst einige Jahrhunderte. In diesem langen

Zeitraͤume, mit dem, bis dahin in Anwendung gebuchten, beschaͤftigt,

wendete sich der Geist sogar ganz, von aller Speculation weg, die eine

naͤhere Untersuchung der inneren Bestandtheile der Pflanzen, und ihrer

Bearbeitung beabsichtigen konnte. Irregeleitete Forschungen, auf unerreichbaren Zweke

gerichtet, verzehrten die edelsten Kraͤfte. Die Umwandlung der unedlen

Metalle in die edlen, die Aufsuchung einer Universal-Medicin im Mineralreiche

wurde die Lieblings-Beschaͤftigung aller Eingeweihten. Wie viel

Nuͤtzliches, worauf der Zufall fuͤhrte, wurde verachtet,

vernachlaͤßigt, gieng ganz verlohren, indem man emsig nach Dingen haschte,

die außer dem Bezirk der damaligen, vielleicht der menschlichen Kraͤfte

uͤberhaupt, liegen!

Indeß singen einige hoͤhere Geister schon gegen das Ende dieser, der,

fuͤr die Wissenschaft fast ganz verlohrne Periode, das Nichtige der

bisherigen Speculationen einzusehen, und hatten sich in der Schule des Irrthums

uͤberzeugt, daß auf dem betretenen Wege kein heilbringender Lichtstrahl zu

finden ist. Diese Maͤnner singen an, die Naturstoffe in ihrem inneren Wesen

zu studieren; sie begriffen, was einige Jahrhunderte hindurch nicht begriffen worden

war, daß wenn man im Buche der Natur lesen will, man das ABC ihrer Sprache kennen

muß, und es fanden sich nach und nach wieder Maͤnner die neben den

uͤbrigen Zweigen der Chemie, welche damals die Hauptaufmerksamkeit an sich

zogen, auch den Pflanzenstoffen einen Plaz einraͤumten.

Gegen diese Zeit faͤllt die Entdekung der Modification die der Alkohol

vermittelst der Schwefelsaͤure enthaͤlt. Hoffmann der sie zuerst

machte, trat ohne sein Wissen, in die Reihe der Befoͤrderer der Analyse der

Pflanzenstoffe. Der Vitriolaͤther der nicht lange nachher aus dem Liquor

Anodinus abgeschieden wurde, erleichterte die Absonderung einiger Stoffe, und

vermehrte die Forschungsmittel.

Von jezt an diente das Mineralreich selbst, uͤber die inneren

Reichthuͤmer der Pflanzenwelt ein neues Licht zu werfen, und uns in den Besiz

mancher Stoffe zu sezen, die noch bis dahin, mit den uͤbrigen Saͤften

vermischt, ihrer Natur nach, unbekannt geblieben waren.

Diese neue Methode die Pflanzenstoffe zu behandeln, wurde in Schweden entdekt. Von

Europas Polargegenden stroͤhmen oft zu uns leuchtende Strahlen, die ein

großes Licht uͤber dem Felde der Wissenschaften verbreiten. Gegen das Jahr

1784, also ein Jahrhundert nach Papins fehlgeschlagenen Hoffnungen, machte der

unsterbliche Scheele die Methode bekannt, verschiedene Saͤuren, die in den

Vegetabilien ganz gebildet vorhanden sind, einzeln und vollkommen rein darzustellen,

und sein Scharfsinn, verbunden mit einer seltenen Fertigkeit im Zergliedern,

vergroͤßerte das Feld des Wissens, und der Industrie.

Von diesem Zeitpunkte an, ist die innere Pflanzenkunde mit ein Lieblingsstudium

unserer Chemiker geworden. Seit die Kunst der Analyse in vielen geuͤbten

Haͤnden, und eine tiefere Kenntniß der chemischen Kraͤfte allgemeiner

geworden ist, und die Forschungen leiten und beguͤnstigen, sind eine

betraͤchtliche Menge neuer Pflanzenstoffe entdekt worden, unter welchen

mehrere sich in unseren Pharmacien das Buͤrgerrecht bereits erworben haben,

und manche noch, in der Heilkunde, wesentliche Dienste leisten werden.

Indeß hatte man, bei allen Fortschritten in der Behandlung der Pflanzenstoffe noch

mit einem wesentlichen Hindernisse zu kaͤmpfen, das sowohl der bloßen

Extraktion, als der Analyse selbst nicht selten unuͤbersteigbare

Schwierigkeiten in den Weg sezte. Die Extraktion der Pflanzenstoffe muß

naͤmlich nothwendig der Analyse derselben vorangehen. Diese Extraktion kann

nur, wenn die unmittelbare Auspressung der Saͤfte nicht zureicht, durch

fluͤßige Mittel bewerkstelligt werden, und zu diesen fluͤßigen

Extraktionsmitteln ist oft ein groͤßerer oder geringerer Grad von

Waͤrme noͤthig: und man lernte nach und nach die zerstoͤrende

Wirkung der Waͤrme auf Stoffe kennen, die von der Lebenskraft nicht mehr unterstuͤzt, durch

die Organe nicht mehr abgesondert gehalten, dem Einfluß der Temperatur

uͤberlassen werden. Einige werden verfluͤchtigt, manche zersezt, es

bilden sich andere Mischungsverhaͤltnisse, und man irrt sich, wenn Man

glaubt, man besize im Auszuge die Stoffe, wie sie in der lebendigen Pflanze

beschaffen waren. Noch verderblicher wirkt die Waͤrme, wenn ihre

Thaͤtigkeit lange unterhalten werden muß, was besonders bei den Extrakten

unvermeidlich ist; und die Erfahrung lehrte taͤglich, daß solche

Praͤparate, in verschiedenen Officinen bereitet, den Geruchsorgan ganz anders

afficirten, und folglich unter einander unaͤhnlich geworden waren. Geringe

Modifikationen in der Temperatur, bei anhaltender Wirkung, haben einen nicht zu

berechnenden Einfluß, und konnten bei aller Sorgfalt, bei den bekannten Methoden,

nicht vermieden werden.

Das Zwekmaͤßigste was man in einigen großen Pharmacien, um jenem Uebel

vorzubeugen, angewendet hatte, war ein Verdunstungs-Apparat, der zu den

verschiedenen Zweken, bestaͤndige Waͤrmegrade lieferte. Ein solcher

war in einer großen Apotheke in London. Eine ungefaͤhrige Zeichnung desselben

findet man Fig.

17. Tab. VII. wie sie aus dem V. Bd. des Journal de

Pharmacie et des Sciences accessoires entlehnt ist. Er hat den Vortheil die

Infusionen und die macerirten Stoffe bei einer maͤßigen Hize zu concentriren,

folglich alle Nachtheile einer zu großen Hize zu vermeiden, waͤhrend der

Operation eine große Menge destillirten Wassers zu liefern, und

Destillir-Gefaͤße, und Vorkehrungen zur Filtrirung, wie auch zur

Austroknung der Pflanzen anbringen zu koͤnnen. Ein aͤhnliches, aber

nach einem kleineren Maasstabe, wurde in der Centralapothek zu Paris angebracht. Er

besteht in Folgendem.

aFig. 17. Tab.

VII. der Ofen.

b ein Rohr, das bis gegen den Boden des Kessels reicht,

und als Regulator dient.

c der Kessel mit seinem Dekel.

d Ansazrohr, oder Oeffnung, zur Fuͤllung des

Kessels.

eeee kupferne Roͤhre, mit Tuch

umfuttert.

ff Haͤhne, den Dampf zu dirigiren.

ggg Abdunstungs-Gefaͤße.

h gekruͤmmte glaͤserne Roͤhre, die

in ein mit Wasser gefuͤlltes Gefaͤß taucht.

i kupferne Blase, zum Dampfbade eingerichtet, mit

zinnernem Helme.

k Ableitungsrohr, um die uͤberfluͤßigen

Daͤmpfe abzuleiten.

l Haͤhne, zur Ausleerung der Gefaͤße.

m zinnerne Schlange, in einem kupfernen

Gefaͤße.

n Trichter, mit langer Roͤhre, um dem

Refrigerator m kaltes Wasser zuzufuͤhren.

o Abflußroͤhre fuͤr das warmgewordene

Wasser.

Man kann mehrere Abdunstungsgefaͤße gleichzeitig anbringen, und wenn man will

beide Roͤhren, welche den Dampf unmittelbar aus dem Kessel leiten, dazu

verwenden.

Der Apotheker kann in einem Tage den verlangten Extrakt bereiten.

Es versteht sich, daß man gegen das Ende der Operation den Extrakt umruͤhren

muß, um die Abdunstung zu beschleunigen.

Die Temperatur des Extrakts erhebt sich

im 1. Gefaͤß zu 92 Hundertg. 74 Reaumur.

im 2. Gefaͤß zu 91 Hundertg. 73 Reaumur.

im 3. Gefaͤß zu 90 Hundertg. 72 Reaumur.

im 4. Gefaͤß zu 57 Hundertg. 46 Reaumur.

Wenn es auch ein großer Vortheil ist, den Grad der Hize genau zu kennen, den man zu

diesem oder jenem Zweke

anwendet, so werden vermittelst dieses Apparats die Wirkungen einer anhaltenden

Waͤrme nicht vermieden.

Es gelang dem Grafen Real zu Paris, im Jahre 1816 dieses wesentliche Hinderniß zu

heben. (Journal de Pharmacie, N. IV. Avril 1816. p. 165). Eine Vorkehrung der Englaͤnder wekte

in ihm die Idee dazu, sie filtriren naͤmlich das Oel durch eine dike, in

einem Kasten von Gußeisen liegende, Schichte groͤblich verpulverter Kohlen,

und durch den Zusaz einer langen an dem Dekel befestigten Roͤhre, durch deren

oberen Muͤndung sie das Oel eingießen, geben sie diesem Apparate die Gestalt

und zugleich die Wirkung einer hydraulischen Presse.

Diese gluͤklich ausgedachte Vorkehrung glaubte Herr Graf Real mit gutem

Erfolge auf die Ausziehung aller im Wasser und anderen Fluͤßigkeiten

aufloͤsbaren Stoffe anwenden zu koͤnnen, und ließ sich zu diesem Ende

folgenden Apparat Fig. 36. Tab. VI. verfertigen.

a zinnerner Kasten, worin das Pulver oder der Stoff

gethan wird, dessen aufloͤsliche Theile verlangt werden. Die zum

Einschuͤtten dienende Oeffnung verschließt man mit einer Schraube.

b Form der zwei zinnernen fein durchloͤcherten

Siebe, sie liegen in dem zinnernen, an den durch b'b'' bezeichneten Stellen. Der eine in b' ist

im Drittel der Hoͤhe desselben angebracht, der andere in b'' bildet den Boden des Kastens.

c lange zinnerne Roͤhre, welche im Dekel des

Preßgefaͤßes eingeschroben ist. Man kann sie so lang machen als das

Gebaͤude worin man arbeitet es zulaͤßt. Je laͤnger sie ist,

desto groͤßer wird der Druk den das, in dem Kasten enthaltene, Wasser auf das

darin befindliche Pulver ausuͤbt. Dieses Pulver muß ein wenig

zusammengedruͤkt werden, damit es die Fluͤßigkeit nicht zu leicht und zu schnell

durchlasse.

d Hahn, der die Verbindung zwischen der Roͤhre

und dem Kasten verschließen kann.

e Hoͤlzernes Gestell, auf welchem der Preßkasten

ruht, und das in seiner Mitte eine Oeffnung haben muß, die der Groͤße des

Siebes entspricht, damit, die durchsinternde Fluͤßigkeit aufgefangen werden

koͤnne.

f Gefaͤß, worin der Extrakt aufgefangen wird.

Die mit dieser aͤußerst einfachen Einrichtung gemachten Versuche gaben

Resultate, wie sie nur gewuͤnscht werden konnten. Die meisten Aufguͤße

kamen schon in Extraktform zum Vorschein. Sie unterschieden sich durch Geruch und

Farbe von den, durch Huͤlfe der Waͤrme bewirkten, Concentrationen, und

oͤffneten mehreren Zweigen der Industrie neue Aussichten.

Jezt erst sehen wir ein, daß wenn wir auch nicht seit vielen Jahren die Wirkung des

hydraulischen Hebels gekannt haͤtten, wir mit unseren gewoͤhnlichen

Pressen dieselben Resultate haͤtten erhalten koͤnnen. Oft durchnezten

wir Preßruͤkstaͤnde mit Wasser, um die lezten darin noch befindlichen

Extraktivstoffe zu erhalten, und fielen dabei nicht auf den Gedanken, unsere

Pflanzenstoffe mit sehr wenigem Wasser zu behandeln, und dieses mit den

Pflanzenkraͤften gesaͤttigte Wasser auszupressen, oder es durch den

fest zusammengedruͤkten Stoff, vermittelst besonderer leicht einzurichtenden

Vorkehrungen durchzupressen. Anstatt der langen Roͤhre in Fig. 36. haͤtte

eine gewoͤhnliche Pumpen-Vorkehrung, ein Stiefel mit seinem Kolben

dasselbe geleistet, wobei die Kraft des Drukes auf mannigfaltige Art nach Belieben

vergroͤßert werden konnte, was hier um so leichter gewesen seyn

wuͤrde, da die Fluͤßigkeit nur langsam durch die Pflanzenstoffe

durchsintern muß.

Da die aufloͤslichen Theile der Substanzen bei dieser Vorkehrung sehr dicht an

einander liegen, und nur sehr wenig Wasser gleichzeitig durchdringen kann, so

koͤnnen sich hier wenige Wassertheile mit vielem Extraktivstoffe

saͤttigen; was nicht moͤglich ist, wenn das Wasser ohne angewendeten

Druk durchziehen muß. Ist in diesem Falle der Stoff dicht zusammengepreßt, so geht

ohne Druk die Fluͤßigkeit gar nicht, oder viel zu langsam durch. Ist dagegen

der Stoff loker, daß er das Wasser durchlaͤßt, so fließt dieses zu schnell,

und geht in zu großer Menge durch. Im ersten! Falle bleibt der meiste Extrakt im

Stoffe selbst zuruͤk, im andern wird der Auszug waͤßrig, weil nur die

Wassertheilchen die den Stoff unmittelbar beruͤhren, die gewuͤnschten

Aufloͤsungen Aufnehmen, und mit sich fortreissen. Im ersten Falle verhindern

die wechselseitigen anziehenden Kraͤfte das Abfließen, im andern vertheilt

sich unter vielem Wasser wenig Extraktivstoff. Unter diesen lezten Umstaͤnden

entweicht das Wasser durch eigene Schwere, in jenem durch einen Druk, der die

Verwandschaftskraͤfte die es zuruͤkhalten, uͤberwiegt.

Diese einfache Ansicht erklaͤrt befriedigend ein Phaͤnomen, dessen

Ursache Doͤbereiner in Bedingungen gesucht hat, die mir nicht klar werden

konntenEr meint, daß eine

vollkommene Trennung der fluͤßigen Verbindung von fester

unaufloͤßlicher Substanz, und somit die Extraktion, nur dann

moͤglich ist, wenn mit mechanischem Druke die Vernichtung der

Capillaritaͤtsaͤußerung der lezten gegen die ersten, durch

Verwandlung der zu extrahirenden Stoffe in Hydrate steigender Grade bedingt wird..

Zugleich ergiebt sich aus dem vorhergehenden, der wesentliche Dienst, den die neue

Methode leistet.

Wir stellen die Pharmacien an die Spize der Anstalten, fuͤr welche dieses neue

Verfahren unentbehrlich seyn muß. Abgesehen hier von der groͤßeren

Schnelligkeit mit welcher die Operation vor sich geht, was in Pharmacien von einigem

Werthe seyn kann, und von manchen Kosten-Ersparnissen, welche in diesen

Instituten, in keinen Anschlag gebracht werden muͤssen, kommt es, bei

Berechnung der Arzneymittel nothwendig darauf an, daß die zu verschreibenden

Substanzen, waͤhrend der Bearbeitung, im Wesentlichen das bleiben, was sie

sind: was bei der bisherigen Methode, sehr oft der Fall nicht war, indem nicht

selten Extrakte, von denselben Substanzen, aber in verschiedenen Officinen bereitet,

an Geruch und Geschmak große Unterschiede darboten.

Es ist freilich wahr, daß alle zum medicinischen Gebrauche dienende, vegetabilische

Stoffe sich nicht zur neuen Extraktionsmethode bequem einrichten lassen; es wird

indeß schon ein Gewinn seyn, wenn ein Theil derselben sich nach dieser leicht

behandeln laͤßt.

Die Methode ist um so vorzuͤglicher, daß sie die Extrakte vermittelst Alkohol,

und Oele nicht ausschließt. Man darf bloß die Pflanzenstoffe damit behandeln, und

die mit den Pflanzenkraͤften bereicherte fluͤßige Substanz weicht

unter dem Druke des Wassers, und kommt, ohne alle Beimischung mit diesem, zum

Vorschein.

Auch lassen sich mit diesem Apparat alle Auszuͤge bereiten, zu welchen Wasser

von hoͤherer Temperatur erforderlich ist, diejenigen ausgenommen, die den

Siedepunkt erfordern.

Die Heilkunde wird indeß zu entscheiden haben, ob die beabsichtigte Wirkung des

Extrakts, den unzersezten Pflanzenkraͤften, oͤder den neuen, durch den

Einfluß der anhaltenden Waͤrme herbeigefuͤhrten Modifikation

zugeschrieben werden

muß. Wo dieses lezte der Fall ist, muͤßte allerdings die aͤltere

Methode beibehalten werden.

Es laͤßt sich erwarten, daß die Extraktion verschiedener Farbstoffe auf diesem

Wege weit vortheilhafter vor sich gehn wird. Das lange Sieden der harten Holzarten

ist an sich schon zeitraubend, und das darauf verwendete Brennmaterial kostspielig.

Auch ist man zu erwarten berechtigt, daß bei Anwendung dieses kraͤftigen

Extraktionsmittels, verschiedene Pigmente, bei niedrigerer Temperatur behandelt,

schoͤner ausfallen werden.

In wie fern große Lohgerbereyen zur Extraktion der Lohe die neue Vorkehrung anwenden

koͤnnten, laͤßt sich nur von der Erfahrung selbst abnehmen. Man

muͤßte alsdann zu der Segurschen Methode zuruͤkkehren, die in den

meisten Sohlenleder-Fabriken wiederum verlassen worden ist, weil das dike

Leder, gegen die Mitte, nicht gahr wurde: vielleicht wuͤrden concentrirtere

Bruͤhen erfreulichere Resultate liefern.

In den Bierbrauereyen koͤnnte die Realsche Presse, zu Malz- und

Hopfen-Auszuͤgen mit Nuzen verwendet werden. Der Geruch der sich vom

siedenden Malze erhebt deutet auf die Verfluͤchtigung eines Aroms, welches

alsdann im Extrakt zuruͤkbleiben wuͤrde. Nach der Beschaffenheit der

uͤbrigen, vermittelst dieser Presse erhaltenen, Resultate zu urtheilen,

wuͤrde ein so bereitetes Bier einen anderen, wahrscheinlich einen besseren

Geschmak bekommen: muͤßte es, zur Erhaltung desselben, gesotten werden, so

wuͤrde alsdann das Sieden weniger Zeit und Holz kosten.

Auch der Liqueur-Fabrikant wird sich zur Bereitung einiger Extrakte, dieser

Presse mit Vortheil bedienen, besonders bei Behandlung einiger Pflanzenstoffe, in

welchen der Riechstoff nur sparsam vorhanden ist.

Vielleicht wuͤrde sie auch in unseren Branntweinbrennereyen nuͤzlich

seyn, um unsere Kessel von der Last der Treber zu befreien. In mehreren englischen

Brennereyen sondert man diese von der Fluͤßigkeit ab, die allein in die Blase

kommt. In einigen unserer Anstalten, wo ich zum Versuch dieser Methode anrieth,

brachte man, jedoch ohne den Versuch selbst anzustellen, manches dagegen vor, man

fand das Verfahren weitschichtig, zeitraubend, laͤstig. In einer kleinen

Brennerey, die ich vor 6 Jahren zum Behufe einiger Versuche angelegt hatte, und die

ich, da sie mir zu diesem Zweke zu kostspielig ausfiel, wieder aufgab, ließ ich

diese Operation vornehmen. Die Fluͤßigkeit wurde durch Flanel gegossen, der

Ruͤkstand unter eine gewoͤhnliche Hebelpresse gebracht, was freilich

mehr Zeit und Muͤhe erforderte, als wenn dazu eine Realsche Presse verwendet

worden waͤre. Mit dieser wird ohnstreitig die Operation erleichtert, und

beschleunigt. Die Blase koͤnnte mehr destillirbare Stoffe fassen und die

Gefahr des Anbrennens wuͤrde vermindert werden.

Auch duͤrfte sich nach und nach die Realsche Presse in unseren Haushaltungen

Eingang verschaffen, und zur Bereitung einiger Getraͤnke, besonders des

Kaffes gute Dienste leisten. Der Kasse-Extrakt auf diesem Wege bereitet, ist

concentrirter, und aromatischer, da alles fluͤchtige Wesen der Bohne darin

aufgenommen wird.

Das sind wichtige Vortheile welche die Realsche Presse verspricht, auch

saͤumte der Erfinder, so wie seine Freunde, nicht, auf Mittel zu sinnen, sie

fuͤr Kuͤnste und Gewerbe zwekmaͤßig einzurichten.

Man sahe sehr bald ein, daß der erste Entwurf derselben sie zu den meisten Zweken

nicht eignete: denn sie bekommt, nach ihrer ersten Einrichtung, eine

gehoͤrige Kraft, lediglich von der Laͤnge ihres senkrecht stehenden

Rohrs, und wo die wirkende Kraft groß seyn muß, wuͤßte dieses Rohr zu der ungeheuern Hoͤhe

von vierzig bis fuͤnfzig Schuh anwachsen, und den Giebel der meisten

Haͤuser uͤbersteigen. Welche Unbequemlichkeit!

Da Queksilber ungefaͤhr fuͤnfzehnmal schwerer ist als Wasser, so

gerieth der Graf Real auf den Gedanken, den Druk anstatt durch Wasser, durch

Queksilber zu bewirken, wodurch die Hoͤhe des etwa noͤthigen Drukrohrs

fuͤnfzehnmal geringer werden konnte.

Fig. 37. Tab.

VI. zeigt den dazu noͤthigen Apparat.

a ein Kasten von Gußeisen, der mit Queksilber

gefuͤllt wird.,

b ein, aus mehreren in einander geschrobenen

Flintenroͤhren bestehendes, oben trichterfoͤrmig auslaufendes Rohr,

welches durch den Dekel des Kastens, bis auf den Boden desselben reicht. Ein an

diesem Kasten angebrachter Hahn, dient das Queksilber abzulassen.

cc gebogene eiserne Roͤhre, die den

eisernen Kasten a, mit einem zinnernen Gefaͤße

e in Verbindung sezt.

d trichterfoͤrmiges, mit einem Hahn versehenes

Rohr, zum Eingießen des Wassers in das gebogene Rohr c,

c.

e zinnernes cylinderfoͤrmiges Gefaͤß,

worin die zu extrahirenden Pflanzenstoffe gebracht werden. Die innere und

aͤußere Construktion desselben, ist wie in Fig. 36. a.

f Gestell, worauf der Cylinder e ruht. Unter dem Boden des Gefaͤßes ist in diesem Gestelle eine

Oeffnung angebracht, die den Auszug durchlaͤßt.

g untergestelltes Gefaͤß, zum Auffangen der

ausgepreßten Fluͤßigkeit.

Das Verfahren mit diesem Apparate ist folgendes. Man ordnet wie im vorigen Apparate

die Pulver in e: fuͤllt alsdann den Kasten a ganz mit Queksilber, und gießt hierauf durch d Wasser in die Roͤhre cc, bis sie voll ist, und verschließt den Hahn.

Jezt gießt man durch b Queksilber in a; dieses treibt das Queksilber des Kastens a in den einen Schenkel der Roͤhre c, und noͤthigt folglich das Wasser sich einen

Ausgang durch die zwischen beiden Sieben liegenden Pulver zu verschaffen.

Wenn dieser Apparat nun auch wirklich ein uͤbersteigliches Hinderniß des

vorigen aus dem Wege raͤumt, so sind doch mit demselben andere nicht mindere

bedenkliche Umstaͤnde verbunden, die dessen Gebrauch sehr

beschraͤnken.

Wenn ich auch von den Kosten der erstern Einrichtung nicht sprechen wollte, die zum

pharmaceutischen Gebrauch von geringerem Gewicht sind, so sieht man doch, daß die

Anschaffung der Menge Queksilbers, die hier noͤthig seyn wuͤrde, bei

anderen Zweigen der Industrie, die Anwendung einer solchen Vorkehrung geradezu

unmoͤglich macht. Dieses Queksilber selbst, welches so leicht

verschuͤttet oder versprizt werden kann, macht zu pharmaceutischen

Praͤparaten den Gebrauch desselben durchaus nicht rathsam, und die leichte

Entwendung dieses theuern Materials, verbunden mit dem, beim taͤglichen

Gebrauche, unvermeidlichen Verluste, verschließt diesem Apparate, zu allen gemeinen

Zweken, den Eingang. Die elegantere Form, die ihm Doͤbereiner zu geben wußte,

hilft keines dieser Uebel ab, und verschaft keinen neuen Vortheil.

Er selbst mußte es fuͤhlen, da er in die Stelle des Queksilbers eine andere

wirkende Drukkraft zu sezen suchte, die comprimirte

atmospaͤrische Luft.

Die naͤhere Beschreibung dieses Apparats ist deshalb nicht noͤthig,

weil die dabei wirkende Compressions-Pumpe die gewoͤhnliche ist, und

hier anstatt des Wassers oder des Queksilbers die comprimirte Luft, auf die

uͤber das Pulver gegossene Extraktions-Fluͤßigkeit wirkt.

Herr Obermedicinal-Assessor Schrader zu Berlin, hat sich einer solchen Presse

zu den Versuchen bedient, die er zu machen den Auftrag erhielt; sie wich, durch einige

Modificationen, die sie zum Gebrauche bequemerer und sicherer machten, von der

Doͤbereiner'schen ab.

Diese Einrichtung koͤnnte schon eine wirkliche Verbesserung genannt werden,

weil sie, bei pharmaceutischen Praͤparanten, die Gefahr die vom Queksilber zu

besorgen ist, beseitigt uͤberdieses die Vortheile jener Presse besizt, ohne

das Kostspielige derselben zu haben.

Demungeachtet befriediget sie noch nicht ganz. Wenn man auch an den, mit einem Hahn

versehenen Pressen, den Grad der Verdichtung der Luft, an der Schnelligkeit mit

welcher der Kolben wieder zuruͤkgetrieben wird, einigermaßen schaͤzen

kann, so ist eine solche Schaͤzung viel zu unvollkommen, um vor der Gefahr

des Zerspringens der Gefaͤße zu schuͤzen. Zu pharmaceutischen

Arbeiten, und wenn die Masse, auf welche gewirkt werden soll, nur geringe ist,

koͤnnten minder geuͤbte Haͤnde vielleicht ohne Gefahr mit einem

solchen Apparat umgehn, zu großen Operationen aber, wo mechanische Kraͤfte,

benuzt und sogar Wind, Wasser oder Dampfmaschinen verwendet werden muͤßten,

duͤrfte man nie zur Anwendung derselben rathen.

Gewoͤhnlich gelangt der Geist auf Irrwege zum Ziel, das Einfachste findet er

zulezt. Wie leicht war es nicht, das lange Rohr der Realschen Presse zu

verkuͤrzen, und vermittelst eines Drukkolbens, was schon mit allen

hydraulischen Pressen geschah, denselben Zwek zu erreichen, den man vermittelst

Queksilber, oder Luftcompressions-Apparate zu bewerkstelligen suchte. Dem

Doktor Rommershausen blieb das Verdienst vorbehalten, die einzige Einrichtung

vorzuschlagen, welche geeignet seyn konnte, die Realsche Presse ins Leben

einzufuͤhren.

Indeß kaum hatte dieser siegreiche Mann diesen gluͤklichen Gedanken gefaßt, so

gab er ihn wieder, nach den ersten Versuchen, auf. Er fand es zu unbequem, daß man zu dem

Gefaͤße, worin die zu extrahirenden Stoffe waren, nicht von oben her kommen

konnte, weil der Raum, uͤber diesen Substanzen, mit Wasser angefuͤllt

war. Durch diese Unbequemlichkeit zuruͤkgeschrekt, wandte sich sein Geist von

der Realschen Presse weg, um die Anwendung anderer Drukkraͤfte zu

versuchen.

Indeß, da Hr. Doktor Rommershausen, die Ehre selbst Erfinder zu seyn vorzog, und die

Vervollkommnung der Realschen Presse aufgegeben hat, so wage ich es folgende

Construktion vorzuschlagen, die das lezte Hinderniß aus dem Wege zu raͤumen

scheint.

Fig. 17. Tab.

VII. stellt diese Einrichtung vor.

a das Beschikungsgefaͤß: ganz nach

Rommershausen's Einrichtung.

bb ein durchloͤcherter Stellboden, von Holz

zu Arbeiten im Großen, von Zinn zu Arbeiten im Kleinen.

c Raum fuͤr die zu extrahirenden Stoffe.

dd Seihe-Vorrichtung, wie sie in den

Rommershausischen Pressen, nach Beschaffenheit der zu extrahirenden Substanzen,

eingerichtet werden muß.

e Rohr durch welches die Extrakte abfließen.

f Gefaͤß zum Auffangen der Extrakte.

gg Rohr welches das

Beschikungs-Gefaͤß a mit dem Drukrohre in

Verbindung bringt.

h Hahn, welcher die Verbindung des

Beschikungsgefaͤßes mit dem Stiefel der Pumpe verschließt.

i Stiefel der Pumpe.

k Drukkolben, mit gezahnter Stange, Getriebe und Kurbel,

deren Verbindungs-Mittel leicht anzubringen sind.

l Hahn, welcher die Verbindung der Pumpe mit dem

Wasserbehaͤlter m in Verbindung sezt, der das zum

Beschikungs-Gefaͤße noͤthige Wasser hergibt.

m Wasser-Behaͤlter. Dieser ist hier ein

Kessel, worin das Wasser siedend erhalten werden kann, wenn siedendes Wasser zu den

Extrakten noͤthig ist. Auch kann man der darin enthaltenen Fluͤßigkeit

alle erforderlichen Grade der Waͤrme geben.

Wollte man mit Alkohol arbeiten, so koͤnnte eine Destillirgeraͤthschaft

die Stelle des Kessels vertreten, um die aufsteigenden Duͤnste zu

condensiren.

n Ofen zur Feuerung.

o Muͤndung des Ofens.

p Hahn, am Beschikungs-Gefaͤße a, um das darin gebliebene Wasser abzulassen, wenn es

gereinigt wird.

So gebildet, scheint mir die Realsche Presse alle Bequemlichkeiten zu vereinigen, die

zu den meisten Zweken der Pharmacie und der Gewerbe gewuͤnscht werden

koͤnnen.

Sie dient, wie man sieht, gleich gut, zur Anwendung des kalten, des warmen und des

siedenden Wassers.

Wenn man gleich Anfangs, anstatt eines Kessels, eine

Destillir-Geraͤthschaft mit Kuͤhlfaße, anbringt, so kann man

nach Beduͤrfniß mit Alkohol oder mit Wasser arbeiten, und in diesem lezten

Falle zugleich noch destillirtes Wasser auffangen, was in Liquer-Fabriken,

und in Apotheken von Nuzen ist.

Man irrt, wenn man sich einbildet, daß man zu diesen Extraktionen eine sehr große

Kraft noͤthig hat. Sie muß bloß hinreichend seyn, um die Schwere des in den

zu extrahirenden Stoffen befindlichen Wassers, und die Wirkungen der

Verwandtschafts-Kraͤfte zu uͤberwinden. Da sich hier die

wirkenden Kraͤfte wie die Quadrate der Durchmesser des

Beschikungs-Gefaͤßes und des Drukrohrs verhalten, so sieht man leicht,

wie man auf diese Weise, die Kraft nach Beduͤrfniß verstaͤrken kann,

erstlich durch das Verhaͤltniß zwischen diesen beiden Durchmessern, dann durch Anbringung

schiklicher Hebel-Vorrichtungen.

Da einfache Vorkehrungen, fruͤh oder spaͤt, uͤber die

kuͤnstlicheren den Sieg davon tragen, so laͤßt sich voraus sehen, daß

man sowohl in großen Pharmacien als in Fabrikanstalten, zu dieser Construktion

zuruͤkkehren wird, wenigstens uͤberall, wo Wasser das

Extraktions-Mittel seyn wird.

Indeß anstatt das eben vorgeschlagene Drukrohr, mit Anwendung einer

hinlaͤnglichen Kraft, zwekmaͤßig zu benuzen, zog Hr. Dr. Rommershausen

vor, die Kraͤfte der Daͤmpfe ins Spiel zu ziehen.

Es ist klar, daß es an sich gleich viel ist, ob man auf der Oberflaͤche des zu

hebenden Wassers einen Kolben oder Daͤmpfe druͤken laͤßt, wenn

in beiden Faͤllen die Kraft dazu nur groß genug ist.

Die Einrichtung dieser Dampfpresse findet man, in diesem polyt. Journal Bd. 4. Tab.

V. Fig. 4.

abgebildet und wie sie zur Ausziehung der Lohe, und folglich zu Arbeiten im Großen

brauchbar ist auf S. 420. ebds. beschrieben.

Der Arbeiter muß sich beim Gebrauche dieser Presse vor der Gefahr schuͤzen,

die so leicht mit der Wirkung der Daͤmpfe verbunden ist; er muß nicht

versaͤumen die Haͤhne bei Zeiten aufzumachen, und sich nie von dem

Kessel entfernen, wenn an diesem der Ausgang der Daͤmpfe verschlossen

ist.

Fig. 16. Tab.

VII, ist nach dieser Zeichnung abgebildet, nur ist der Dampfkessel weggelassen, und

das Pump- und Drukwerk an dessen Stelle gesezt.

Mit der Realschen Presse Fig. 36. Tab. VI. kann

man wo es noͤthig seyn sollte, kaltes Wasser anwenden. Mit der

Rommershausenschen Dampfpresse muß das Wasser einen gewissen Grad Waͤrme

erreicht haben, ehe die Drukkraft der Daͤmpfe wirksam werden kann. Was die Leichtigkeit

in der Behandlung betrift, so scheint die eine keinen Vorzug vor der andern zu

besizen. Die Rommershausensche laͤßt aber die Einwirkung der reinen

Daͤmpfe auf die aufzuloͤsende Stoffe zu, was unter besonderen

Umstaͤnden von groͤßerm Nuzen seyn kann; dagegen erfordert sie eine

groͤßere Aufmerksamkeit, indem, bei saumseligen Arbeitern, welche die

Kraͤfte der Daͤmpfe nicht beachten, das Zerspringen des Kessels

erfolgen koͤnnte.

Wenn inzwischen zu den meisten Operationen im Großen die Realsche- und die

Dampfpresse mit gleichem Vortheile angewendet werden duͤrfen, so ließe sich

dieses nicht eben so von verschiedenen Arbeiten im Kleinen behaupten, zu welchen die

leztere Vortheile darbietet.

Besonders gluͤklich ist der Einfall des Erfinders, sie zu haͤuslichen

Gebraͤuchen einzufuͤhren, wo sie besonders zur Bereitung des Kaffees

allgemeiner werden duͤrfte.

Fig. 14 und

15. Tab.

V. zeigen diese kleine Geraͤthschaft.

a ist der mit einem Hahne versehene Wasserkessel, und

seiner darunterstehenden Weingeistlampe.

b ist das Beschikungsgefaͤß. Der Boden desselben

ist fein durchloͤchert. Es paßt genau in die Muͤndung des Kessels. Die

Seitenroͤhre leitet den Kasse-Extrakt in ein untergestelltes

Gefaͤß.

c Gefaͤß worin der Kaffee-Extrakt

aufgefangen wird. Es ist hier zur Maschine besonders eingerichtet, und kann mit der

Seitenroͤhre des Beschikungs-Gefaͤßes in unmittelbare

Verbindung gesezt werden. Es kann aber auch durch jedes andere, unter der Oeffnung

der Abschlußroͤhre stehendes ersezt werden.

d Deksieb mit seinem Zapfen, zur Feststellung desselben.

Beide Figuren zeigen nur veraͤnderte Formen derselben

Geraͤthschaft.

Beim Gebrauche hat man folgendes zu beobachten.

Nach Oeffnung des Hahnes fuͤllt man den Wasserkessel a, bis etwa drei Viertel seiner Hoͤhe, mit siedendem Wasser, indem

man es in das Beschikungs-Gefaͤß b gießt.

Das Wasser fließt von hier, durch die feinen Loͤcher des Bodens in den

Kessel.

Ist dieses geschehen, so wird der fein gemahlne Kaffee, in das

Beschikungs-Gefaͤß b, so weit es die

Seitenroͤhre erlaubt, gethan.

Alsdann legt man eine Scheibe Fließpapier auf den Kaffee, mit der Vorsicht, daß der

Rand derselben, zur genauen Schließung der Zwischenraͤume, etwas umgeschlagen

sey.

Nun druͤkt man den Deksieb d etwas fest auf den,

mit der Fließpapier-Scheibe bedekten Kaffe, und befestigt ihn mit dem

Stifte.

Jezt wird der Hahn des Dampfkessels geschlossen; das Gefaͤß wird unter die

Ausflußroͤhre gestellt und die Lampe wird angezuͤndet.

Das Wasser faͤngt sehr bald zu sieden an. Die Daͤmpfe ziehen durch den

Kaffee, und in wenig Minuten ist der Extrakt fertig, und im unterstehenden Geschirr

abgelaufen.

Hat man die noͤthige Quantitaͤt, so muß der Hahn sogleich

geoͤffnet, die Lampe ausgeloͤscht, das Beschikungsgefaͤß

abgehoben, und durch Neigung desselben, der noch darin befindliche Extrakt

abgegossen werden.

Gleich nach dem Gebrauch reinigt man die Geraͤthschaft, die, wenn der Kaffee

immer gleich gut schmeken soll, taͤglich gebraucht werden muß.

Der Erfinder bemerkt, daß man bei Anwendung dieser Maschine 1/3 des zeither

gebrauchten Kaffees ersparen kann.

Schon hatte Trommsdorf (Journ. d. Pharmacie B. 21. St. 1.) in einem dazu

eingerichteten hoͤlzernen Apparat, Daͤmpfe durch die auszuziehenden

Substanzen durchstreichen lassen, um den Gebrauch der gefallenen Gefaͤße

entbehrlich zu machen und die verderbliche Wirkung einer zu starken Hize zu

vermeiden, aber diese Versuche hatten keine Nachahmer gefunden.

Dokter Dingler scheint mit mehr Gluͤk denselben Gegenstand wahrgenommen zu

haben.

Als Dokter Rommershausen seine Dampfpresse einzurichten suchte, beschaͤftigte

sich Dr. Dingler mit Dampfapparaten, die, neben anderen Zweken, auch zu Extrakten

dienen koͤnnten.

Er benuzte zwar nicht wie Dokter Rommershausen die Drukkraft der Daͤmpfe, um

wenig Fluͤßigkeit durch die zu extrahirenden Stoffe zu treiben, aber er ließ

die Waͤrme derselben, auf das wenige Wasser einwirken, womit diese Stoffe

mehr benezt, als uͤbergossen waren, und vereinigte bei dieser Methode den

doppelten Vortheil, einen hohen, sich immer gleich bleibenden und nicht

verderblichen Grad von Waͤrme, mit der groͤßtmoͤglichen

Concentration der Extrakte zu verbinden.

Herr von Kurrer, dessen chemisch-technische Einsichten aus mehreren

oͤffentlichen Schriften, hinlaͤnglich bekannt sind, hat die

Richtigkeit der Dinglerschen Angaben vollkommen bestaͤtigt, und die

Zwekmaͤßigkeit des Dinglerschen Dampf-Kochapparats, zur Extraktion der

Farbstoffe, außer Zweifel gesezt.

Es wuͤrde in dieser Abhandlung eine Luͤke zuruͤkbleiben, wenn

die Zeichnung des Apparats hier fehlte. Ich entlehne sie aus der besonderen Schrift,

die uͤber die Benuͤzung der Daͤmpfe zum Kochen und Heizen,

Augsburg 1818. herausgekommen ist.

Sie fuͤhrt den Titel: Beschreibung und Abbildung mehrerer Dampfapparate zur

Benuzung der Wasserdaͤmpfe zum Kochen und Heizen, in verschiedenen

oͤffentlichen Anstalten, in der Haus- und Landwirthschaft, in

Fabriken, Manufakturen und Gewerben etc. von Dr. Joh. Gottfr. Dingler, etc. Mit 4

Kupfertafeln, Augsburg 1818.

Fig. 12. Tab.

VIII. zeigt die Gestalt und das geschmuͤkte Aeußere des zu pharmaceutischen

Zweken bestimmten Apparats. Er ist mit 8 Toͤpfen und einer Vase, die das

Wasserreservoir ausmacht, versehen. Der Ofen wird aus starkem Eisenblech verfertigt.

Die Zierrache, wenn man welche anbringen will, sind von getriebenem Kupfer

verfertigt, vergoldet.

Fig. 11. Tab.

VIII. ist ein Laͤngen-Durchschnitt dieses Ofens.

a ist ein verzinnt kupferner Kessel, an dessen Boden

sich eine Roͤhre, mit einem Hahne zum Ablassen des Wassers befindet.

bb Brazen oder platte Heben (4 an der Zahl), an

den Seiten dieses Dampfkessels; sie werden an eben so viele andere angenietet,

welche an den Seitenwaͤnden des Ofens befestigt sind.

cc Dekel der auf dem Kessel mit Schrauben

befestigt ist.

d mittlere Oeffnung an diesem Dekel.

e senkrechtstehender Cylinder, der in die mittlere

Oeffnung d eingeschraubt ist. Das Gewinde muß mit Kitt

unterlegt werden, damit keine Daͤmpfe entweichen. In diesen Cylinder erheben

sich die Daͤmpfe, er hat oben einen weiteren Raum, in welchem sich

Roͤhre ff oͤffnen.

ff Roͤhren mit

Hahnen-Roͤhren, welche die Daͤmpfe in die Kochgefaͤße

leiten. Solche Roͤhren werden so viele angebracht, als Toͤpfe oder

Kochgeschirre vorhanden seyn sollen.

g Roͤhre, welche durch die zweite Oeffnung im

Dekel geht.

h Wasserbehaͤlter, er ist unten mit der

Roͤhre g verbunden. Das Wasser fließt aus diesem

in den Kessel, vermittelst einer Vorkehrung, die unten angegeben werden wird. Eine

der Seitenroͤhren f geht in diesen

Behaͤlter, und reicht bis auf den Boden desselben. Man laͤßt durch

diese die Daͤmpfe hinein, die nicht nuͤzlicher angewendet werden

koͤnnen.

i Hahn, der die Roͤhre e oͤffnet oder verschließt. Von der Axe dieses Hahnes gehen zwei

Arme aus, an welchen ein hohler luftdicht verschlossener Cylinder k angeloͤthet ist. Wie sich durch die

Veraͤnderung des Wasserstandes dieser Cylinder hebt oder senkt, schließt oder

oͤffnet sich die Roͤhre. Man sieht ihn nach einem groͤßeren

Maßstabe in l

Fig. 9.

l die Roͤhre e nach

einem groͤßeren Maßstabe.

m Ventil. Man sieht in l das

Gewicht, welches das Ventil beschwert. Es ist hier eine nach Beduͤrfniß

schwere metallene Kugel. Man kann an dessen Stelle jeden beliebigen Zierrath

verfertigen lassen.

Dieses Ventil weicht dadurch von den gewoͤhnlichen ab, daß es nicht konisch

gebildet ist; sondern genau flach geschliffen. Es ruht auf dem ebenfalls genau flach

geschliffenen Rande der Roͤhre e. Mehrere

Erfahrungen haben den Vortheil dieser Vorkehrung dargethanDieses Ventil wurde spaͤter dadurch

vervollkommnet, daß zwischen der obern Ventil-Platte und der

Beschwerungs-Kugel ein hohles Cylinderstuͤk, welches mehrere

Oeffnungen bei xx

Fig.

10. hat, angebracht wurde. In der Mitte der Ventil-Platte

ist eine, zu dem Verhaͤltniß des Durchmessers des Ventils passende

Oeffnung, in die wieder eine andere Platte als Ventil paßt, angebracht, und

innerhalb an einer spiralfoͤrmigen Drahtfeder befestigt. Dieses

Ventil oͤffnet sich, wenn in dem Kessel ein luftleerer Raum entsteht,

und verhindert so das Zuruͤktreten der Fluͤßigkeit, wenn das

Oeffnen des Hahnen uͤbersehen wurde. D..

n duͤnne metallene Stange, an dem unteren Ende

derselben ist eine Kette, welche diese Stange mit dem hohlen Schwimmer k verbindet. Die Fig. 11. war zu klein, um

daran diese Vorkehrung genau zeigen zu koͤnnen.

Sobald das Ventil sich hebt, kuͤhlt schon kaͤlteres Wasser die

Heftigkeit des Siedens, und vermindert die Gefahr.

o Quersteg, der die Bewegung der Stange n vertikal erhaͤlt.

pp Dekel, welcher den oberen Theil des Ofens

verschließt; er hat zwei Oeffnungen, durch welche die Roͤhre e, und die Roͤhre g

durchgehen, der Rand des Dekels ragt 1 1/2 Zoll vor. Auf diesem Dekel stehen die

Toͤpfe oder Haͤfen im Kreise.

qFig. 12. eine

blecherne Roͤhre, an der Seite, oberhalb des Ofens, die zur Ableitung des

Rauches dient.

Diejenigen, welche diesen Apparat, zur Extraktion der Farbestoffe im Großen zu

benuͤzen wuͤnschen, koͤnnen die obenangefuͤhrte Schrift

nicht unbenuzt lassen. Da diese Abhandlung bloß eine gedraͤngte Uebersicht

des bisher Geleisteten liefert, konnte sie, die Beschreibung der Vorkehrungen zu

großen Apparaten bloß andeuten.

Auf diese Weise wurde es unseren Technikern moͤglich, zwei hundert Jahre nach

Papins Tode eine Aufgabe zu loͤsen, an welcher der Scharfsinn des Erfinders

des Digestors scheiterte.

Papins Fehlgriff war, daß er die Drukkraft, und die hoͤhere Kraft der

Daͤmpfe gleichzeitig benuzen wollte. Ein Erfolg war nur moͤglich, als

man beides zu trennen wußte. Rommershausen wendete in seiner Dampfpresse die

Drukkraft der Daͤmpfe an, Dingler in konstante eindringende

Waͤrme.

Nach solchen wesentlichen Verbesserungen in der Kunst die Principien der Vegetabilien

zu extrahiren, haͤtte man glauben sollen, daß die lezten Graͤnzen

derselben, erreicht worden waͤren. Aber Rommershausens rastloses Streben nach neuen

Modifikationen des bereits erzielten, hat uns noch einen neuen, vielleicht einen

bequemeren Weg gebahnt.

Durch die Wirkung des Drukes der Daͤmpfe ermuthigt, versuchte er bald darauf

die Drukkraft der Luft, und gab, wie es in der Natur der Dinge zu liegen pflegt,

diesem juͤngsten, aus dem Schooße seiner Erfindungskraft entsproßenen Kinde,

den Vorzug vor den aͤlteren, besonders vor der Realschen Presse, deren

Vervollkommnung er ganz aufgegeben hat.

Von dieser Luftpresse sieht man Zeichnungen Fig. 12 und 13, auf Tab.

V.

Sie sind von seiner lezten lithographirten Anzeige, vom Dec. 1820. entnommen.

Diese Zeichnungen, wie man aus denselben sieht, geben keinen Aufschluß uͤber

den inneren Mechanismus der Pumpe und ihrer sonstigen Einrichtung: wir

koͤnnen bloß hier Folgendes angeben.

a ist das Infundir-Gefaͤß.

b das Beschikungs-Gefaͤß.

c der Pumpen-Kolben.

dFig. 12. die

Roͤhre, vermittelst welcher das Infundir-Gefaͤß, und das

Beschikungs-Gefaͤß mit einander verbunden werden.

e der Filtrirapparat.

Es waͤre unnuͤz, in einer Abhandlung, welche die Auffassung der

wesentlichsten Fortschritte der Extraktions-Kunst, zur Absicht hat, die

fruͤheren Einrichtungen der Luftpressen abzuzeichnen. Man findet sie, wiewohl

dunkel genug, im dritten Hefte, des 2ten Bandes der allgemeinen nordischen Annalen

der Chemie, nach Grindel, (siehe dessen medicinisch. pharm. Bl. Heft 3.) abgebildet,

und beschrieben. Da aber die, vor uns liegenden, und hier mitgetheilten, Zeichnungen

davon verschieden

sind, und der Erfinder in seiner oben erwaͤhnten Anzeige von wesentlichen

Verbesserungen spricht, die hier nicht angedeutet sind, so ist es unmoͤglich

zu errathen, worin sie bestehen.

Es wuͤrde uns ein Leichtes seyn, diese Luͤke durch die eigene Angabe

einer Luftpresse zu fuͤllen, die zur Erreichung des beabsichtigten Zwekes

gewiß geeignet seyn duͤrfte; da der Erfinder aber, durch fruͤhere

fehlgeschlagene Versuche gewizigt, das Ziel erreicht zu haben vorgibt, und er

nunmehr, unterstuͤzt durch ein Erfindungs-Patent, solche um jede

beliebige Groͤße fabriciren laͤßt, und vorraͤthig haͤlt,

so wollen wir, durch unsere Ideen, keiner seiner Verbesserungen, auf einem Felde, wo

er noch thaͤtig ist, vorgreifen. Auf jeden Fall ist es besser ein Modell vor

Augen zu haben, dessen Einrichtung einigermaßen bewaͤhrt befunden worden ist,

als eine bloße Zeichnung, die aus Mangel an gehoͤriger Ausfuͤhrung

ihren Zwek versagen koͤnnte.

Wenn inzwischen dem Dr. Rommershausen die Ehre der Ausfuͤhrung

gebuͤhrt, so darf nicht unerinnert bleiben, daß Kastner, in seinem

Gewerbsfreund, B. 3. S. 27. etc. bei Gelegenheit der Realschen Presse die erste Idee

dazu gegeben hat.

Es sey uns jezt gestattet diese Presse mit der von uns vorgeschlagenen Realschen

Presse, welche den Extrakt, so wie die Dampfpresse, die oben hin treibt, zu

vergleichen.

Dr. Rommershausen und seine Freunde behaupten, daß die Luftpresse aromatisirtere

Extrakte liefert. Angenommen dieses verhielte sich wirklich so, so laͤge die

Ursache darin, daß die aͤtherischen Substanzen, in aͤußerst kleinen

Kapseln die der Wirkung jeder, auch noch so kraͤftigen Presse, widerstehen,

eingeschlossen, durch Entziehung der aͤußeren, sie umgebenden Luft,

zerspraͤngen, oder in der Expansivkraft dieser Arome, die sich in einem

luftverduͤnnten Raume leichter ausbreiten, und sich solchergestalt leichter mit dem

Aufloͤsungsmittel vermischen. Es koͤnnte indeß wohl moͤglich

seyn, daß weder das Eine noch das Andere statt faͤnde, und daß diese

Vorzuͤglichkeit in der Qualitaͤt der Extrakte, auf bloßen Tauschungen

sich gruͤndete. Man muͤßte, um jenen Vorgang zu begruͤnden,

comparative Versuche, mit großer Genauigkeit, anstellen, und in allen, mit unter der

Hand liegenden Quellen, finden sich keine solche. Dazu sind Stoffe von derselben

Quantitaͤt und Qualitaͤt, vermittelst beiden Auspressungsmethoden

behandelt, durchaus noͤthig.

Doktor Rommershausen, um die Vorzuͤge der Luftpresse zu begruͤnden,

vergleicht sie mit der Realschen langroͤhrigen Presse. Hierin hat er recht.

Vergleichen wir sie aber mit der kurzroͤhrigen von uns angegebenen

mechanischen Presse Fig. 16. Tab. VII., so fallen die dagegen vorgebrachten Ein. Wendungen

weg. Erstlich, ist hier von keiner Unbequemlichkeit in der Behandlung eines so

langroͤhrigen Apparats die Rede mehr: dann faͤllt die Unbequemlichkeit

bei der Beschikung ebenfalls weg, denn bei unserer Presse verhindert nichts, daß

man, von oben her, die auszuziehenden Stoffe, leicht und nach Belieben in dem

Beschikungs-Gefaͤße behandle; endlich kann man durch diese, eben so

als durch die Luftpresse, Extrakte von beliebiger Staͤrke bekommen; denn man

hat es genau in seiner Gewalt, so viel Fluͤßigkeit durchzupressen als man

fuͤr gut befindet, und jede abgeflossene Extrakt-Quantitaͤt von

der kommenden abzusondern.

Von dieser Seite betrachtet steht die kuzroͤhrige Realsche Presse, der

Luftpresse nicht nach.

Da diese lezte durch ein Saug- oder Drukwerk wirket, so konnte man fuͤr

das Zerspringen der Gefaͤße, bei großer Kraftaͤußerung besorgt seyn,

aber wir haben schon fruͤher bemerkt, daß es hier auf Anwendung einer sehr

großen Kraft nicht ankommt; die Fluͤßigkeit muß durch das Material durch, und muß deßhalb

nicht zu fest und nicht zu loker seyn. In großen Gefaͤßen muß die zu

extrahirende Schichte nicht zu dik angelegt werden, und die Maͤchtigkeit

derselben lehrt bald die Erfahrung, es ist also hier eben so wenig an ein

Zerspringen der Gefaͤße zu denken, als beim Gebrauch der Luftpumpe.

Endlich ist auf die Leichtigkeit der Bearbeitung einer Luftpresse, gegen die Realsche

ein Gewicht gelegt worden. Wir geben zu, daß die Luftpresse in dieser Hinsicht einen

Vorzug hat, sie kann von Blech gemacht werden: die Realsche kurzroͤhrige,

mechanische Presse dagegen erfordert in ihren Verbindungen eine groͤßere

Festigkeit. Jeder Blechschlaͤger koͤnnte nothduͤrftig die erste

machen, die andere aber erfordert mechanische Fertigkeiten und Kenntnisse, die nicht

in jedem Arbeiter gefunden werden. Dieser Unterschied wird die erstere zu Arbeiten

im Kleinen empfehlen, dagegen aber wird die andere zu Arbeiten im Großen vorgezogen

werden, weil man hier Soliditaͤt und Dauer vorzieht, und keinen Kostenaufwand

scheuet, um diese zu erhalten; und wahrscheinlich liegt hierin die Ursache, die den

Dr. Rommershausen bewog von der Vervollkommnung der Realschen Presse abzugehen, und

dagegen zwei andere in die Stelle zu sezen, die Dampfpresse zu warmen, die

Luftpresse zu kalten Extrakten.

Wir behalten uns vor eine Beschreibung seiner neuen Infusions- und

Evacuations-Pressen zu geben, sobald wir mit seinen lezten Verbesserungen

bekannt seyn werden. Alsdann werden wir auch die Literatur dieses Gegenstandes, wenn

auch noch unvollstaͤndig, anhaͤngen.