| Titel: | Ueber die Weberstühle à la Jacquart. Von Professor C. Bernoulli. |

| Autor: | Prof. Christoph Bernoulli [GND] |

| Fundstelle: | Band 7, Jahrgang 1822, Nr. II., S. 53 |

| Download: | XML |

II.

Ueber die Weberstühle à la Jacquart. Von Professor C. Bernoulli.

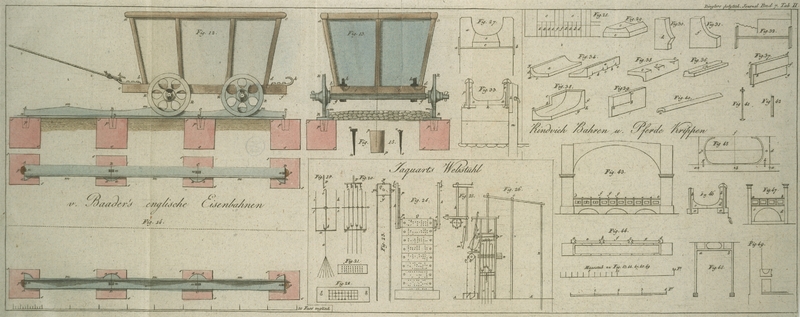

Mit Abbildungen auf Tab. II.

Bernoulli über Weberstühle à la Jacquart.

Schwerlich duͤrfte irgend eine der neuen Erfindungen in

der Webekunst derjenigen an Wiatigkeit gleich kommen, welche der Mechaniker Jacquart in Lyon

gemacht hat. Wie viele Patente werden jaͤhrlich fuͤr Erfindungen

ertheilt, die dem Patentnehmer wohl eine augenblikliche Aufmerksamkeit zuziehen

moͤgen, kaum aber zur Nachahmung reizen? Nicht so die Erfindung,

wofuͤr schon im Jahre 1808 Herr Jacquart ein Brevet erhielt. Zu bald wurden

die mancherley Vortheile derselben einleuchtend, und schnell wurden in Frankreich

eine Menge von Kunstwebestuͤhlen mit diesem nuͤzlichen Mechanismus

versehen, und bereits ist der Einfluß, der von dieser Vervollkommnung auf die

Darstellung aller Bildgewebe zu erwarten war, unverkennbar. Die fast unbegreifliche

Mannigfaltigkeit und Abwechselung des Dessins in den neuesten ZeugenSo erschienen

z.B. neulich Giletzeuge mit eingewebten Figuren und Namen; mit sehr

aͤhnlichen Napoleonskoͤpfen; ja mit den Koͤpfen aller

Deputirten der linken Seite u.a.m., sezt eine Leichtigkeit in der

Ausfuͤhrung voraus, die sich mit der bisherigen Weise kaum vertraͤgt.

Jedes Jahr auch wurden Brevets fuͤr einzelne Verbesserungen dieser

sinnreichen Vorrichtung verlangt.

Desto befremdender mag es seyn, daß noch nirgends diese Erfindungen beschrieben, daß

ihrer in deutschen Werken nur noch nicht gedacht worden. Zwar ist mir nicht

unbekannt, daß sie schon im Auslande, und auch in Deutschland hie und da Eingang

gefunden; sollte es indessen selbst uͤberfluͤssig seyn, den deutschen

Kunstweber auf diese Erfindung noch aufmerksam zu machenDieses

moͤchte aber um so weniger anzunehmen zu seyn, da die fruͤhern

auch bedeutenden Verbesserungen in dieser Weberei in so vielen Gegenden ganz

unbekannt geblieben sind., so verdient sie schon als ein eben so

sinnreiches als ein einfaches mechanisches Kunstwerk, so wie ihrer bewaͤhrten

Trefflichkeit wegen, eine Erklaͤrung und kurze Darstellung, in einer

Zeitschrift, in der alle

Fortschritte der Industrie und alle Erweiterungen der Kunstwissenschaft jeder Freund

derselben zu finden hofft.

–––––––––

Das Einweben einer Figur erheischt bekanntlich, daß die Kettenfaͤden, welche

die Figur einnimmt, in einer besondern kuͤnstlichen Ordnung nach einander

gehoben werden, bis das Bild vollendet ist. Ist dieses nicht lang, und ziemlich

einfach, so laͤßt sich dieß durch eine gehoͤrige Anzahl Fußtretten

bewirken. Fuͤr kuͤnstlichere Bilder hat man den Zug eingefuͤhrt. Ein Gehuͤlfe zieht nach jedem Schusse des

Schuͤzen, nach vorgeschriebener Ordnung diejenigen Faden in die Hoͤhe,

welche die Figur erfordert. Gewoͤhnlich werden Kinder dazu gebraucht. Dieses

Ziehen vermehrt aber nicht nur die Handarbeit, sondern ist auch sehr beschwerlich;

die meisten dieser Kinder sehen krank aus, und nehmen haͤufig Schaden. Zu dem

ist die Abhaͤngigkeit der Arbeit von dem Fleiße und der Gewandheit zweier

schon hinderlich. Mittel das Ziehen zu erleichtern, sind ohne Gluͤk versucht

worden; hingegen wurden mehrere Mechanismen erfunden, den Ziehjungen ganz zu

ersezen, und mit Vortheil bei der fassionnirten Zeug- und Bandweberei

angewandtSieh Bernoulli

uͤber Bandfabrikation im polytechnischen Journal B. 6. S. 103.. Sie fanden

aber nur hie und da Eingang, und boten noch immer manche Schwierigkeiten dar.

Einer derselben, der sogenannte Hochsprung hat indessen so

viele Aehnlichkeit mit der Jacquart-Maschine, daß diese wirklich nur als eine

Verbesserung oder Vereinfachung desselben angesehen werden koͤnnte. Wie oft

gibt aber eine einzige, oft geringscheinende Veraͤnderung, einer Maschine

eine ungleich groͤßere Brauchbarkeit? So auch hier. – Ohne indessen

eine, gleichsam historische, Entwikelung zu versuchen, werde ich sogleich zur

Beschreibung der eigentlichen Jacquart-Maschine, und zwar nach einer der lezten

Verbesserungen demselben uͤbergehen. Moͤge folgendes zur

vollstaͤndigen Erklaͤrung dieses sinnreichen Mechanismus, oder des

Jacquarts, wie derselbe auch heißt, hinreichen.

Es sey a

Fig. 19 die

Schnur, an der z.B. die Lizen aller 5ten Faͤden der Figurkette (in den

verschiedenen Bildrepetitionen eines Zeugs, oder den verschiedenen

Figurbaͤndern, die zugleich auf einem Stuhle sind) gehoben werden

koͤnnen. Diese Schnur ist an einem vertikalschwebenden, etwa 18 Zoll langen,

Drate, bc befestigt; der bei b eine 4 bis 5 Zoll hohe Umbiegung hat, mit welcher er

auf dem Loͤcherbrette x aufliegt. Die Schnur a geht durch eine Oeffnung dieses Brettes. Das obere

Ende c dieses Drates ist hakenfoͤrmig umgebogen.

Die Mitte dieses Hakendrates oder Hakens geht durch ein

Oehr eines andern wagerecht liegenden Drates ef,

des Stoͤffels, dessen Enden in zwei kleinen

Loͤchern der Stoͤsselwaͤnde oder Seitenbrettchen h und i aufliegen. So muß

der Haken in einer senkrechten Stellung erhalten werden.

Ueber c spielt nun vollkommen senkrecht ein Gatter P,

Griff genannt, der mir einer schiefliegenden messingenen

Schiene g, dem Messer,

versehen ist. Bei jedem Schuße oder Wurfe des Webers faͤllt nun dieses Messer

unter c und steigt sogleich wieder um einige Zolle. Es

ist klar, daß der Haken c uͤber das Messer

schlagen, oder von diesem ergriffen, und dadurch gehoben werden muß; und so werden

da, her alle 5te Kettenfaͤden in die Hoͤhe gezogen.

Haͤufig sollen aber jene 5te Faͤden nicht gehoben werden. Auch dieß

wird bewirkt werden, wenn naͤmlich der Stoͤssel ef vorher gegen e

etwas zuruͤckgestossen wird. Es weicht dann auch der Haken zuruͤk, und

das Messer spielt nun leer, oder ohne den Haken zu ergreifen.

Es ist aber auch leicht zu ersehen, daß, haͤtte ein Dessin z.B. 30 Kettenfaͤden, 80

solcher Stoͤssel und Haken noͤthig waͤren, nebst einer

Vorrichtung, die bei jedem Schuße alle diejenigen zuruͤkschoͤbe, die

nicht gehoben werden muͤssen.

Bis dahin kommt indessen der Jacquart so ziemlich mit den sogenannten

Hochspruͤngen uͤberein; es sey denn, daß diese blecherne oder

hoͤlzerne Platinen statt der Drathalen haͤtten, daß diese anders

eingehaͤngt waren u.s.w.

Das Ausgezeichnetste der neuen Erfindung besteht aber in dem Mechanismus, der jenes

Spiel der Stoͤssel eben so sinnreich als einfach und sicher bewirkt.

1. Sind hier, um an Raum zu gewinnen, die Stoͤssel und Haken in mehreren, 4

oder 6 Reihen uͤber- und hintereinander geordnet, wie Fig. 20 zu erkennen gibt.

Auch der Griff hat dann 4 oder 6 Messer. Fig. 21 zeigt wie die

Enden der Stoͤssel vorn aus dem Stoͤsselbrette hervorragen.

2. Geschieht das Zuruͤkstossen vermittelst eines Rektekes von Pappdekel. Fig. 22. – Dieses

hat runde Ausschnitte an allen denjenigen Stellen, die auf jene Stoͤssel

treffen, deren Haken wirklich gehoben werden, und die daher nicht

zuruͤckweichen sollen. Durch den Pappdekel, Fig. 22. werden z.B. nur

die Faden 1, 3, 4, 10, 11, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 27 und 31, gehoben, denn nur auf

diese Stoͤssel treffen Ausschnitte. Diese Haken allein bleiben vertikal, und

werden von den Messern ergriffen und gezogen. Alle uͤbrigen druͤkt der

Pappdekel zuruͤck.

3. Bei jedem Schusse ist natuͤrlich ein neues anders durchbohrtes Pappblatt

erforderlich, bis das Bild vollendet ist. Alle diese Pappen muͤssen aber in

der naͤmlichen Ordnung immer wiederkehrend wirken. Nachdem daher alle

Pappblaͤtter, so viel ihrer sind, und so wie es das Muster oder die Patrone

erheischt, ausgeschnitten worden, werden sie so aneinander gebunden, daß sie ein

endloses Band bilden. (Das Ausschneiden geschieht sehr leicht und schnell, und ohne daß irgend ein

Abmesser noͤthig ist, indem man den Papprektangel zwischen 2 mit

Loͤcherreihen versehene Metallplatten einspannt, und dann die erforderlichen

Loͤcher der Patrone gemaͤß ausbohrt).

4. Damit nun bei jedem folgenden Wurfe auch das folgende Pappblatt gegen die

Stoͤssel druͤke, wird jenes endlos zusammengesezte Band uͤber

eine vierseitige hoͤlzerne Achse geschlagen. (S. Fig. 23. Jede Seile

dieser Achse oder des Wendelbaumes

Q, ist genau so breit als ein Blatt, und mit konischen

etwa 6 Linien tiefen Hoͤhlungen versehen, deren eben so viele sind als

Stoͤssel, und die eben so reihenweise geordnet sind. So gibt sie dem

Pappblatt eine hinlaͤnglich feste Unterlage, und gestattet doch fuͤr

jeden Ausschnitt den erforderlichen Durchgang des Stoͤsselendes. Jede

Walzenflaͤche hat an beiden Enden einen Zapfen y,

der in die Loͤcher zz (Fig. 22) eingreift, und

das Blatt fest haͤlt. Wendet sich daher der Wellbaum bei jedem Schusse umnm eine Seite oder um 1/4, so wird jedesmal wieder ein neues Blatt gehoben,

und dasjenige, das vorher oben lag, druͤkt jezt seitwaͤrts gegen die

Stoͤssel.

5. Nicht nur muß aber dieser Wendelbaum sich jedesmal um eine Seite drehen, sondern

er muß auch vorher etwas weggeruͤkt, und nachher wieder gegen die

Stoͤssel angeschoben werden; eben so muß die bruͤkende Seite

voͤllig senkrecht gegen dieselben anschlagen; und der Wendelbaum in einer

festen Stellung erhalten werden.

Diese etwas zusammengesezte Bewegung hat man durch verschiedene Vorrichtungen zu

erreichen gesucht. Ich gebe folgende: die beiden Zapfen des Wendelbaums ruhen in

einer Art Lade (battant) k

(Fig.

24.) die oben bei l aufgehaͤngt ist. Auf

der einen Seite der Lade druͤkt eine Spiraldratfeder mit einem flachen Fuße

p auf den Wendelbaum; das andere Ende dieses Baums ist an jeder

Eke mir einem kurzen eisernen Triebstoke o versehen. Am

Gestelle aber ist (Fig. 25.) ein eiserner Haken mit einer Schnauze m befestigt, der frei uͤber den Triebstoͤken liegt. So wie

nun die Lade weggedruͤkt wird, entfernt sich auch der Wendelbaum; bald

begegnet aber der aͤußere Triebstok o jener

Schnauze m; und so muß eine Viertelswendung erfolgen.

Die Feder p gestattet diese Wendung, druͤkt aber

nach derselben den Wendelbaum horizontal, und haͤlt ihn in dieser Lage

fest.

(Bei manchen neuen Maschinen ist auch wohl ein zweiter Wendehaken m' unten angebracht, der statt des obern von unten

angedruͤkt werden, und ein allmaͤhliges Wenden der Pappkette in

umgekehrter Ordnung bewirken kann. Dadurch wird es moͤglich das Muster

abwechselnd aufwaͤrts und verkehrt einzuweben).

Von dem Hin- und Herstossen des Wendelbaumes nachher.

6. Da eine recht genaue Ausfuͤhrung sehr wesentlich ist, so wird erforderlich,

daß alle Stoͤssel und Haken nach jedem Zuge wieder in ihre vorige Lage

zuruͤkkehren, ohne daß je ein einziger zuruͤkbliebe.

Dieses kann schon erzielt werden, indem die untere Haͤlfte der Haken eine

hinlaͤngliche Schwere haben. Sie fallen alsdann so wie der Pappdeckel weicht

von selbst zuruͤck. Soll indessen dieses Mittel sicher seyn, so wird das

Gewicht, und also die Last fuͤr die Messer betraͤchtlich

vergroͤßert. Andere bringen ein Brettchen an, das jedesmal alle verschobene

Stoͤssel wieder zuruͤktreibt. Zusammengesezter zwar, aber weit genauer

ist folgende Vorrichtung:

An der hintern Stoͤsselwand h (Fig. 26.) ist das

Gehaͤuse n, das eben so viele kleine Federn aus

spiralfoͤrmig gewundenem feinem Messingdrat enthaͤlt, als

Stoͤssel sind. Jeder Stoͤssel ist mit einem kleinen Knopfe oder Ringe

versehen: wird er demnach zuruͤckgedraͤngt, so druͤkt er die

ihm zugehoͤrige kleine Feder etwas zusammen, und diese bringt ihn, so wie der Druck

nachlaͤßt wieder in seine vorige Lage.

7. Eben so muͤssen die Haken sich ja nicht drehen koͤnnen, weil sie

sonst das Messer nicht ergreifen wuͤrde. Zu dem Ende sind die

Hakendraͤte unten umgebogen, und ein runder Stab liegt quer durch alle

Vertiefungen einer Reihe. (Fig. 1.) Zugleich

befoͤrdert dieser Stab das Wiederherabfallen der gehobenen Haken.

Nach dieser Erklaͤrung der einzelnen Organe des Jacquarts, werde ich nun

kuͤrzlich noch die Bewegungen der Maschinen im Ganzen zu erlaͤutern

suchen. (S. Fig.

26.)

Gewoͤhnlich steht die Maschine auf einem obern Boden A; auf dem sie nur wenige Quadratfuß Raum einnimmt. Die Schnuͤre

a gehen durch den Boden nach dem Theilbrette und den

Lizen des gerade unter demselben stehenden Stuhls.

B ist die Zugstange. So oft

der Weber das Schifflein durchwirft, macht die Stange eine Bewegung auf- und

niederwaͤrts. Dieß bewirkt entweder ein Pedal, oder eine Vorrichtung, welche

die Stange mit der Lade des Stuhls verbindet; oder, wie beim Bandstuhl, eine Kurbel

die an dem Schwungrade befindlich ist.

Diese Zugstange bewegt nun vermittelst des Hebels C den

Griff

P. Waͤhrend der Griff mit den Messern sich hebt,

soll der Wendelbaum sich drehen. Deshalb ist an dem Griff P die Frikzionsrolle q in gehoͤrigem

Abstande befestigt. Dieser Abstand kann durch die Schraube r veraͤndert werden. Die Rolle

q laͤuft in einem zwekmaͤßig gebogenen und

an der Lade befestigten Blechstreifen tt. Hebt

sich also der Griff, so steigt auch die Rolle, und diese draͤngt nothwendig

die Lade k zuruͤk – was, wie vorhin

gezeigt worden die Wendung des Wendelbaumes

Q zur Folge hat.

Mittlerweile kehren alle Stoͤssel und Haken, die verruͤkt worden, zuruͤk, weil die

Federn des Gehaͤuses n frei wirken

koͤnnen.

Steigt nun wieder die Stange B, so sinkt der Griff; Lade

und Wendelbaum naͤhern sich wieder, und ehe die Messer die Haken ergreifen,

sind durch das neue Pappblatt schon wieder diejenigen Haken zuruͤkgeschoben,

die bei den folgenden Einschuͤßen nicht gehoben werden sollen.

Da der Griff unverruͤkt senkrecht spielen muß, so laͤuft er in 2

messingenen, wohl geoͤlten Fugen.

Noch bemerke ich die Stellschraube s, die zur

Verruͤkung des Loͤcherbrettes x, wenn die

Schnuͤre schlaffer oder kuͤrzer werden, dient. Eine andere Schraube

wird dann auch zur Hoͤher- oder Niederstellung des Griffes gebraucht;

und eben daher ist der Hebel C mit der Zugstange B durch eine Schraube verbunden.

Die Vortheile, die der Jacquart gewaͤhrt sind unschwer zu erkennen.

Die laͤngsten Muster lassen sich ohne alle Schwierigkeit ausfuͤhren. Es

darf nur die Anzahl der Pappblaͤtter vermehrt werden. Wirklich werden oft

schon solche Pappketten von 300 und mehr Blaͤttern gebraucht.

Auch die Breite der Muster bietet kaum eine Beschraͤnkung dar. So viel

verschiedene Kettenfaden die Figur hat, so viele Haken und Stoͤssel

muͤssen spielen. Die compendioͤse Einrichtung und Anordnung derselben

laͤßt aber leicht 600, 800 und wehr zu. Eben so sind auch ganz schmale

Maschinen mit wenigen Duzend Stoͤsseln schon vortheilhaft.

Hauptsaͤchlich bietet aber die Veraͤnderung des Musters eine

ausnehmende Leichtigkeit dar. Hat dieses eine geringere Breite, so werden nun die

uͤberfluͤssigen Stoͤssel herausgenommen. Das Bohren der neuen

Pappblaͤtter ist sehr einfach, und wenig kostspielig (da bei den

Hochspruͤngen und Trommeln fast fuͤr jedes Dessin eine neue Walze etc.

gemacht werden mußte).

Selbst das Ablesen der Patrone ist weit leichter: das Pappblatt selbst gleicht einer

Patrone.

Ueber demselben Stuhl lassen sich ferner 2 oder doppelte Jacquart anbringen, um

zugleich 2 verschiedene Muster in einem Zeug, oder in mehreren Baͤndern

einzuweben. Endlich ist die Bewegung dieser Maschine mit ungleich geringerm

Kraftaufwand verbunden, und das Spiel derselben, wenn sie recht sorgfaͤltig

gebaut ist, so sicher und bestaͤndig, daß Maschinen in Jahren keine

Ausbesserungen bedurften, und nicht die geringste Unordnung veranlaßten.

Tafeln