| Titel: | Beschreibung einer Mange oder Rolle zum Plätten des Leinenzeuges. |

| Fundstelle: | Band 7, Jahrgang 1822, Nr. XVIII., S. 159 |

| Download: | XML |

XVIII.

Beschreibung einer Mange oder Rolle zum Plätten des LeinenzeugesDiese Maschine, welche Hr. Molard d. juͤng. im Jahre 1819. auf Befehl Sr. Excel. des

Hrn. Ministers des Inneren herbeischaffte, befindet sich unter den Produkten der

englischen Industrie am Conservatoire róyal des

arts et métiers. Die Notiz, die im vorigen Februar im Bulletin

von dieser Maschine gegeben wurde*, ist zu undeutlich, als daß man, bei der

Nuͤzlichkeit derselben fuͤr den Hausgebrauch, nicht eine

umstaͤndlichere Beschreibung hiervon mittheilen sollte. A. d. O.* Sie findet sich in diesem Journal Bd. 5. S.

434. und auf Tab. VII. abgebildet. D..

Aus dem Bulletin de la Société d'Encouragement pour l'industrie nationale. N. CCVIII. Oktober 1821.

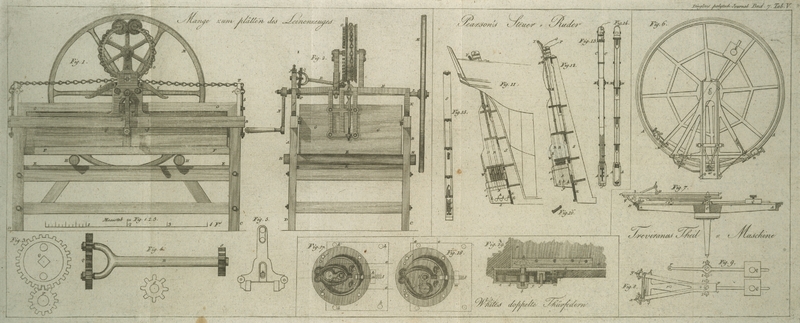

Mit Abbildungen auf Tab. V.

Beschreibung einer Mange zum Plätten des Leinenzeuges.

Man pflegt bei uns in FrankreichUnd auch bei

uns in Deutschland: c'est tout comme chez nous!

Der Uebersezer hat, bei Gelegenheit einer anderen

Plaͤtt-Maschine, schon einmal vorgeschlagen, eine

Communal-Plaͤttmaschine zu errichten, auf welcher man seine

Hauswaͤsche plaͤtten lassen kann. A. d. Ueb. die

Hauswasche mit heißen Eisen von verschiedener Form zu plaͤttenBei uns in

Oberdeutschland heißt Plaͤtten Biegeln;

wir haben Biegel- oder Begeleifen, aber kein Plaͤtteisen. A. d. Ueb., wodurch immer eine

bedeutende Auslage fuͤr Holz oder Kohlen zum Gluͤhen des sogenannten

Stahles, und wegen der Langsamkeit, mir welcher diese Arbeit von statten geht, auch

Zeitverlust entsteht; nicht selten geschieht es auch, daß aus Nachlaͤssigkeit

der Plaͤtterinnen das Leinenzeug roͤthlich oder gar verbrannt wird. Die

Englaͤnder bedienen sich zum Plaͤtten der groͤßeren

Leinenwasche, wie der Tafel- und Betttuͤcher, einer Maschine, die sie

Mangle oder Calander

nennen, welche obige Nachtheile nicht besizt, weil sie sehr schnell und kalt

arbeitet. Das Leinenzeug, welches man plaͤtten oder glaͤnzen will,

wird, etwas befeuchtet, und dann, so genau als moͤglich, auf zwei Walzen von

Buchenholz aufgerollt, welche, so beladen, zwischen zwei sehr glatte Bretter gelegt

werden, wovon das untere fest ist, das obere aber sich in einer auf die Cylinder

senkrechten Richtung so bewegt, daß es in einem bestimmten Raume frey hin und

herlaufen kann. Dieses obere Brett bildet den Boden einer Kiste, welche man mit

Steinen oder mit anderen schweren Koͤrpern fuͤllt ungefaͤhr zu

einem Gewichte von 1000 Kilogrammen, und druͤkt auf die beiden Walzen um so

staͤrker, als dieser Druk nur nach und nach, und an den

Beruͤhrungspunkten der Walzen mir den Tangenten-Flaͤchen, statt

hat: wirklich wird auch die Waͤsche, wenn sie in gehoͤriger Menge auf

die Walzen aufgerollt wird, nach wenigen Hin- und Hergaͤngen der Kiste

uͤber dieselbe geplaͤttet und geglaͤnzt.

Man bedient sich dieser Arten von Mangen schon seit langer Zeit in unseren

Band- und Calicot-Fabriken etc.; nur die Anwendung auf die

WaͤscheBekanntlich

auch bei uns in Deutschland allgemein zum Mangen der Waͤsche; nur

sind unsere Mangen nicht so schwer, und nicht so vortheilhaft eingerichtet.

A. d. Ueb., und die Vorrichtung, die man an derselben anbrachte,

um ein gleichfoͤrmiges Hin- und Herrollen der Kiste zu bewirken, ist

neu.

Fig. 1 und

2. Tab. V.

sind Seiten- und Endaufrisse der Maschine, in dem Augenblike dargestellt, in

welchem die bewegliche Kiste in der Mitte ihres Laufes ist.

ABCD ist das hoͤlzerne Geruͤste mit

Bolzen und verlornen Schrauben.

E das untere Brett, aus vollkommen fehlerfreyen und

gehoͤrig zusammengefuͤgten, nach der Laͤnge der Maschine

hingelegten Pfosten. Es wird von den oberen Querbalken am Ende des Geruͤstes

getragen, und von zwei anderen mittleren Stuͤzbalken.

F das obere Brett. Es ist, wie das untere, Vorgerichtet,

und bildet zugleich den Boden der beweglichen Kiste G,

welche stark und geraͤumig genug seyn muß, um ungefaͤhr 1000

Kilogramme Steine zu fassen.

H Walzen aus Buchenholz, um welche man die zu

plaͤttende Waͤsche wikelt.

I Joͤcher aus Lignum

sanctum, welche innenwendig die oberen Seitenbalken des Geruͤstes

tragen, und die bewegliche Kiste in ihrer Lage erhalten.

J gegossener Traͤger, welcher mittelst zweier

Bolzen mitten auf den Seitenbalken des Geruͤstes befestigt ist.

K ein anderer, gleichfalls gegossener, Traͤger

auf dem anderen Seitenbalken des Geruͤstes dem vorigen gegenuͤber, und

so wie dieser, befestigt. Dieser Traͤger hat die Gestalt eines Winkelhakens,

dessen beide horizontale Arme k' sich mit dem

Traͤger J mittelst zweier Schrauben a verbinden.

L Achse aus geschmiedetem Eisen, horizontal zwischen den

beiden Armen k', und in den kupfernen Pfannen laufend,

mit welchen die Traͤger J und K versehen sind. An einem Ende der Achse ist ein Flugrad

M, an dem anderen eine Kurbel N, welche die Maschine in Bewegung sezt.

O gegossenes Zahnrad von eigener Form, oder ein

kreisfoͤrmiger Stellhaken auf einer Trommel, um welche zwei an derselben mit

einem ihrer Enden befestigten Ketten in entgegengesezter Richtung laufen.

P zwoͤlfzaͤhniger Triebstok auf der Achse

L neben und in dem Traͤger J.

Q Triebrad von vier und zwanzig Zaͤhnen, welches

der vorige Triebstok

treibt. (Siehe Fig.

3.) Dieses Rad dreht sich frey um eine Spindel, welche von dem

Traͤger J getragen wird, und zieht die

gabelfoͤrmige Achse R (Siehe Fig. 4.) mit in seine

Bewegung.

S Triebstok mit acht Zaͤhnen an dem

entgegengesezten Ende der gabelfoͤrmigen Achse, der bald innen, bald außen an

dem Rade der Trommel eingreift. In dieser Hinsicht dreht das Rad sich in einer

laͤnglichen Oeffnung, die mit Kupfer ausgefuͤttert und in Fig. 5. im

Grundrisse dargestellt ist.

TT zwei gegossene Stuͤke, welche mittelst

Bolzen an den Enden der beweglichen Kiste G befestigt,

und woran die beiden Ketten angebracht sind, welche man mittelst zweier

Stellschrauben b nach Belieben mehr oder minder spannen

kann. Diese beiden gegossenen Stuͤke tragen, jedes, einen kleinen Cylinder

c, welcher sich frey um seine Achse dreht.

XX zwei andere gegossene Stuͤke von der

Form, wie man sie in Fig. 1. sieht, sind, mittelst eines Gewindes, rechts und links an den

Armen k' in derselben senkrechten Flaͤche mit den

kleinen Cylindern c befestigt. In ihrer

gegenwaͤrtigen Lage bilden sie schiefe Flaͤchen, welche das Ende der

sich ihnen naͤhernden Kiste heben, indem sie unter den kleinen Cylinder c treten; was geschehen muß, wenn man die eine oder die

andere der beiden Walzen H unter der Kiste hervorziehen

will: waͤhrend der Arbeit muͤssen aber die beiden Stuͤke X in senkrechter Lage erhalten werden.

Bewegung und Arbeit der Maschine.

Wenn man die Kurbel treibt, so bewegt der Triebstok P das

Rad Q, und dieses, von seiner Seite, die

gabelfoͤrmige Achse R, welche, durch das Spiel,

das man derselben bei ihrer Verbindung mit dem Rade ließ, auch eine schiefe zur

senkrechten Bewegung, welche der Triebstok S nehmen muß,

nothwendige Richtung ergreifen kann, um an dem Triebrade der Trommel O bald von außen und bald von innen einzugreifen, so daß

die beiden an dieser Trommel in entgegengesezter Richtung angebrachten Ketten die

Kiste zu gleicher Zeit anziehen und nachlassen koͤnnen, die sich so lange in

einer und derselben Richtung fortbewegt, bis der Triebstok S, angelangt an dem Trommelrade, und um den lezten, in dieser Hinsicht

zugerundeten, Zahn sich drehend, auf die andere Seite uͤberspringend die

ruͤkgaͤngige Bewegung der Kiste erzeugt, waͤhrend er selbst, so

wie das Flugrad, sich in derselben Richtung fortbewegt, ohne irgend einen Verlust an

der erhaltenen Kraft oder irgend einen Aufenthalt in der Arbeit zu erzeugen.

Diese Vorrichtung, welche in mehreren Werken bekannt gemacht und gezeichnet wurde,

laͤßt sich auf viele Maschinen anwenden, nur darf der Raum, welcher

durchlaufen werden soll, nicht den Umfang der Trommel uͤbersteigen, auf

welcher die Ketten aufgerollt sind. Man bedient sich derselben Vorrichtung, um Waren

uͤber eine schiefe Flaͤche Auf- und Niedersteigen zu lassen,

sowohl auf den Doken von Westindien, als in London.

Tafeln