| Titel: | Beschreibung der von Hrn. Ritter v. Reichenbach in Augsburg neuerbauten Wassermaschine. |

| Fundstelle: | Band 7, Jahrgang 1822, Nr. XXXIX., S. 258 |

| Download: | XML |

XXXIX.

Beschreibung der von Hrn. Ritter v. Reichenbach in Augsburg neuerbauten Wassermaschine.

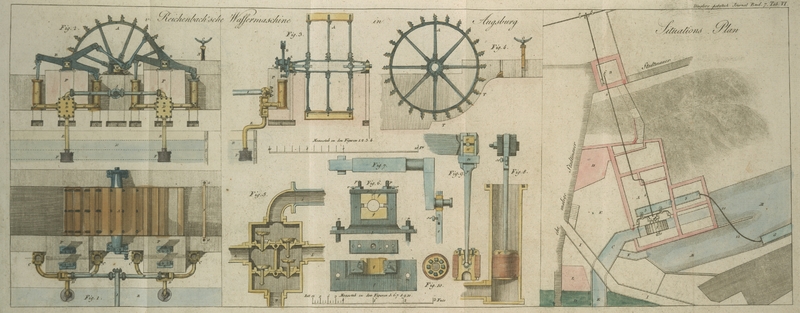

Mit illuminirten Abbildungen und einem Situations-Plan auf Tab. VI.

Beschreibung der von Hrn. Ritter v. Reichenbach in Augsburg neuerbauten Wassermaschine.

Die von dem Hrn. Ritter von Reichenbach, in Augsburg neu

erbaute Wassermaschine ist von mehreren Seiten zur oͤffentlichen Sprache

gekommen; auch wurde schon vielfaͤltig der Wunsch geaͤußert, daß davon

eine getreue Abbildung und Beschreibung gegeben werden moͤchte, dem wir durch

die gegenwaͤrtige Mittheilung derselben vollkommen zu entsprechen

glauben.

Im Spaͤtjahr 1820 wurden die einzelne Theile dieser Maschine auf dem

staͤdtischen Bauhofe ausgestellt, woran man den reinen Guß des Eisen, und die

Nettigkeit der Metallarbeiten bewunderte. Bei dieser Gelegenheit wurden die

Hauptdimensionen der Bestandtheile dieser Maschine genau gesammelt, und daraus die

Zeichnung zusammengestellt.

Diese Maschine besteht aus einem gewoͤhnlichen Saug- und Drukwerk. Die

vier Cylinder oder Stiefel sind in eine Linie gestellt, und je zwei und zwei durch

einen Ventilkasten, worin sich zwei Saug- und zwei Drukventile befinden,

verbunden. Die Kolben sind mit ihren Stangen an zwei, 11 1/2 Centner schwere,

eiserne Drukhebel befestigt, und das Ganze wird durch eine einfache Kurbel, welche

unmittelbar mit dem eisernen Wasserrade in Verbindung steht, in Bewegung gesezt. Das

Radgerinne und saͤmmtliche Unterstuͤzungen des ganzen Werkes sind von Stein.

Das Wasser wird von der Maschine in einer gemeinschaftlichen Steigroͤhre auf

eine senkrechte Hoͤhe von 100 Fuß gefoͤrdert, wo es sich in ein

großes, 6 Fuß langes 6 Fuß breites und eben so hohes Reservoir ausgießt. Dieses

Reservoir ist mit der Leitung, welche das Wasser in die Stadt fuͤhrt, durch

eine 7 Zoll im Durchmesser haltende Abfallroͤhre verbunden. Diese Leitung

theilt sich gleich unten in zwei Aeste, woran sich zwei große, 5 Zoll im Durchmesser

haltende, Hahnen befinden, um das Wasser nach Beduͤrfniß reguliren zu

koͤnnen. Die Fallhoͤhe des Wassers vom Reservoir bis da, wo die

Leitung horizontal fortzugehen anfaͤngt, ist 66 Fuß. –

Diese kurze Einleitung wird genuͤgen, um sich bei Beschauung der Zeichnung

einen deutlichen Begriff von der Construktion der ganzen Maschine zu machen. Auch

wurde dieser Zeichnung ein kleiner Situationsplan beigefuͤgt, um den Lesern

zugleich eine richtige Ansicht von der Roͤhren-Verbindung zu

geben.

Beschreibung der Maschine.

Fig. 1. ist

der Grundriß,

Fig. 2. die

Ansicht,

Fig. 3. der

Querdurchschnitt der Maschine,

Fig. 4. der

Durchschnitt des Wasserrades sammt dem Radgerinne.

In diesen Figuren bedeuten dieselben Buchstaben die gleichen Gegenstaͤnde.

A, ist das eiserne Wasserrad; es hat 14 Fuß im

Durchmesser ist 6 Fuß 6 Zoll breit, und hat 24 Schaufeln, welche von Holz und mit

eisernen Schrauben an dem Rade befestigt sind.

B, sind die zwei Drukhebel von Gußeisen.

C, die vier messingenen Cylinder oder Drukstiefel, 11

Zoll im Durchmesser.

D, die beiden Ventilkaͤsten.

E, die Saugroͤhren, 5 Zoll im Lichten weit, an

denen die kupferne Seiher F, befestigt sind.

G, die Roͤhren, welche die Cylinder mit den

Ventil-Kaͤsten verbinden; sie haben ebenfalls 5 Zoll im

Durchmesser.

H, die 5 Zoll weiten Roͤhren, welche das Wasser

von den Ventilkaͤsten dem gemeinschaftlichen Steigrohre zufuͤhren.

I, das gemeinschaftliche Steigrohr, von 7 Zoll inneren

Durchmesser.

K, ein großer Anwellblok von Gußeisen worin die Zapfen

des Wasserrades in messingenen Anwellen gehen.

L, kleinere Anwellbloͤke, ebenfalls von Gußeisen,

in welchen die großen Drukhebel gehen.

M, die geschmiedete eiserne Kurbe, sie hat 15 Zoll

Steigung. Der Zapfen, woran die zwei Zugarme befestigt sind, ist am vorderen Theil 3

Zoll, und am hintern 3 1/2 Zoll stark.

N, die Radfalle.

O, zwei Schrauben zur Regulirung der Radfalle.

P, große, maßive Steinbloͤke, auf denen die

Drukhebel ruhen.

Q, unten durch die Steinbloͤke gehende

Oeffnungen, um die Schraubenmuttern von den Schrauben, welche die Anwellen der

Drukhebel und Zapfen des Wasserrades, so wie die Cylinder festhalten, anziehen zu

koͤnnen.

R, das Reservoir, in welches das reine Quellwasser

geleitet, und von da durch die Maschine in das obere Reservoir geschaft wird.

S, die Zugstangen, an welchen die Kolben befestigt

sind.

T, die Ankroͤpfung des Radgerinnes.

Der eiserne Wellbaum ist hohl und besteht aus sieben Stuͤken. In den zwei

End- oder Kopfstuͤken sind die Zapfen befestigt und zwar auf folgende

Art: das Stuͤk, welches so wie die andern hohl ist, hat auf beiden Seiten

einen Boden a, a, in welchem sich vierekige

Loͤcher befinden, durch welche der Zapfen gestekt wird. Dieser Zapfen hat bei

b, einen Ansaz und wird bei c, mit einem eisernen Keil angezogen und befestigt. Vorne ist das

vierekigte Loch in dem Kopfstuͤke etwas groͤßer als der Zapfen dik

ist, um denselben mit hoͤlzernen und eisernen Keilen gehoͤrig ins

Zentrum richten zu koͤnnen.

Die zwei mittleren Stuͤke des Wellbaums sind gleich weite, mit Scheiben

versehene, Cylinderstuͤke, zwischen welchen noch ein Stuͤk zur

Befestigung der Radaͤrme geschraubt wird. Dieses Stuͤk hat die Form

eines Sternes, in welchen die Aerme hinein passen, und worin sie mit zwei Schrauben

befestigt werden. Der Stern selbst wird mittelst der Vertiefung d, in welche die Scheiben, der Kopf und die

Cylinderstuͤke passen, mit starken Schrauben an denselben befestigt, und so

die Theile zu einem Ganzen vereinigt. Fig. 3 und 4. geben davon eine

deutliche Ansicht.

Wie die Radfelgen an die Arme befestigt sind, zeigt die Zeichnung deutlich. Diese

Radfelgen sind mit den sogenannten Schaufelstielen, aus einem Stuͤk gegossen,

und durch Schrauben zusammengehaͤngt, siehe Fig. 4.

Um die Zeichnung von dieser Maschine moͤglichst vollstaͤndig zu machen,

wurden die einzelnen Theile nach einem groͤßeren Maaßstabe besonders

gezeichnet, die wir nun besonders beschreiben.

Fig. 5. ist

ein Ventilkasten, in dem die beiden Saug-Ventile e,

e, und die beiden Druk- oder Aufsteig-Ventile f, f, befindlich sind.

g, das Saugrohr.

h, h die Roͤhren, welche den Ventilkasten mit den

beiden korrespondirenden Cylindern verbinden.

i, das Rohr, welches das Wasser zu dem

gemeinschaftlichen Steigrohre fuͤhrt.

k, k, Loͤcher, in die die mittlern Schrauben der

Platte eingreifen.

Da das Spiel der Ventile jedermann bekannt ist, so duͤrfte eine naͤhere

Erklaͤrung derselben hier uͤberfluͤßig seyn.

Fig. 6. ist

ein eiserner Anwellblok.

l, die Grundplatte.

m, m, sind Schraubenloͤcher zu den Schrauben nn, welche durch den Stein gehen, und den

Anwellblok fest halten.

o, o, sind die aufrecht stehenden Stuͤke mit den

zur Befestigung der oberen Platte r dienlichen Schrauben

pp. Zwischen diesen Stuͤken befinden sich

die messingene Anwellen qq.

r, r, sind zwei Stellschrauben, um die Unwellen

gehoͤrig reguliren zu koͤnnen.

s ist eine in der oberen Platte und Anwelle angebrachte

Oeffnung, durch die man Fett auf den Zapfen lassen kann.

Fig. 7. stellt

die Kurbel nach einem groͤßern Maaßstabe dar. An dieser sieht man einen Theil

des daran befestigten Zugarmes t, dessen Construktion

mit den Zug- oder Kolbenstanzen gleich ist, und weiter unten beschrieben

wird.

Fig. 8. ist

der Durchschnitt eines Cylinders mit den darin befindlichen Kolben und der

Kolbenstange so wie das Endstuͤk eines Drukhebels. Die Bewegung an

saͤmmtlichen Theilen ist sehr sanft, und die des Zugkolbens sehr sinnreich

ausgedacht.

Fig. 9. zeigt

den Durchschnitt des Zugkolbens, der Kolbenstange und den Drukhebel.

Fig. 10.

zeigt den Grundriß oder die obere Ansicht des Kolbens.

Der messingene Zugkolben, aus einem Stuͤk gegossen, ist innen hohl, hat aber

ungefaͤhr in der Mitte einen starken Boden u,

welcher im Zentrum eine Vertiefung, in der Form eines halben Zirkels, hat. In dieser

Vertiefung wird die Kolbenstange, welche nach unten zu verjuͤngt und mit

einer Kugel versehen ist, gestellt, worauf sodann die beiden sogenannten

Bakenstuͤke v, v, gestekt werden. Hierauf wird

dann die obere Platte w, mit 8 starken Schrauben an den

Kolben befestigt, welche das Ganze zusammen haͤlt. Die Kolbenstange ist auf

diese Art vermittelst der Kugel mit dem Kolben verbunden, und kann so in demselben

jede Bewegung machen. Die Platte w, dient zugleich auch

dazu, um das Leder an den Kolben zu befestigen. Dieses wird von dem untern Rande x aufgehalten, und durch das Anschrauben der oberen

Platte fest zusammen gedruͤkt.

Die Kolbenstange besteht aus zwei Stuͤken, naͤmlich der Stange y, und der daruͤber gestetten Gabel z, zwischen welchen sich die messingenen Anwellen tt, tt, befinden. Ein eiserner Keil tz, welcher durch die Zugstange und die Gabel geht,

vereinigt die Theile zu einem Ganzen. Mit diesem Keil kann man die Anwellen so nahe

zusammen ziehen, als noͤthig ist, um eine sanfte Bewegung hervor zu bringen.

Die Stellschraube ss verhindert das

Zuruͤkgehen des Keiles. Auf diese Art sind auch die Zugaͤrme an der

Kurbel und an dem Drukhebel befestigt.

Die sinnreiche Construktion dieser Theile erfordert aber auch die

sorgfaͤltigste und fleißigste Ausarbeitung, damit alles aufs genaueste in

einander paßt, und nichts wakelt, weil sonst die Maschine ihrem Zweke nicht

entspraͤche. Bei dieser Maschine kann man nicht anders sagen, als daß alles

aufs reinste und vollkommenste ausgearbeitet ist. Bei den Kolbenstangen und Zugaͤrmen kommt

man dieser wegen in Versuchung, sie fuͤr ein ganzes Stuͤk zu halten,

und nur nach genauer Untersuchung nimmt man erst die Zusammenfuͤgung der

Theile wahr.

Das an dieser Maschine befindliche Wasserrad macht bei gegenwaͤrtigem Betriebe

in einer Minute 10 1/2 Umgaͤnge. Der Kolbenhub ist 29 Zoll, und liefert

beilaͤufig 1500 Maaß Wasser in einer Minute in die obere Reserve, oder 1500

baier. Eimer in einer Stunde1 baier.

Eimer haͤlt 60 Maaß, wovon 23 2/10 einen Kubikfuß fuͤllen.

12938 Fuß Baier. = 14400 Fuß Pariser. –.

Erklaͤrung des Situationsplans.

A, ist das Werkhaus. In diesem befindet sich:

1, das Wasserrad.

2, 2, 2, 2, die Drukstiefel.

3, 3, die Ventilkaͤsten.

4, 4, die Saugroͤhren.

5, 5, das untere Reservoir.

6, das gemeinschaftliche Steigrohr, welches zuerst diagonal einen Berg hinaufsteigt,

dessen senkrechte Hoͤhe 44 Fuß betraͤgt. Von hier aus steigt das

Wasser 66 Fuß senkrecht in den Thurm B hinauf, und gießt

sich dort in das obere Reservoir aus. Von da faͤllt es in dem, 7 Zoll im

Durchmesser haltenden Abfallrohre 7, wieder herunter, und theilt sich gleich unten

bei 8, 8, in zwei Aeste, an welchen sich zwei große Hahnen 9, 9, befinden, um das

Wasser reguliren zu koͤnnen. Unten an der Abfallroͤhre, bei 10, ist

ein Anstichhahnen, von welchem die Leitung, welche die Vorstadt noch mit Wasser

versehen soll, ausgeht. Diese Leitung ist auch schon eine Streke weit gelegt.

C, ist der steinerne Kanal, welcher dem Wasserrade das

Aufschlagwasser zufuͤhrt.

D, der Lechkanal, Stadtbach genannt; uͤber diesen

wird das Aufschlagwasser zum Betrieb der Wassermaschine in einem hoͤlzernen

Kanal E gefuͤhrt.

F, ist die leere Gasse, um das uͤbrige Wasser

ablassen zu koͤnnen.

G, die Quelleneinfassung, von welcher eine Roͤhre

11, 11, unter dem Wasserbette des Stadtgrabens geht, die der untern Reserve das

Trinkwasser zufuͤhrt.

H, die Werkstaͤtte.

I, der untere Neuegang.

K, der Hofraum,

L, die Waschkuͤche, zum

Brunnenthurm-Gebaͤude gehoͤrig.

M, der Stadtgraben.

Durch diese kurze Beschreibung wird man in den Stand gesezt seyn, sich einen

deutlichen Begriff von dieser Wasser-Maschine zu machen. –

Tafeln