| Titel: | Beschreibung eines Spiegelchens als Hülfsmittel zum Zeichnen, sowohl mit bloßem Auge als durch's Fernrohr oder Mikroskop gesehener Gegenstände. Von Dr. Wilhelm Sömmerring. |

| Autor: | Wilhelm Sömmerring |

| Fundstelle: | Band 7, Jahrgang 1822, Nr. LVIII., S. 385 |

| Download: | XML |

LVIII.

Beschreibung eines Spiegelchens als Hülfsmittel zum Zeichnen, sowohl mit bloßem Auge als durch's Fernrohr oder Mikroskop gesehener

Gegenstände. Von Dr. Wilhelm Sömmerring.

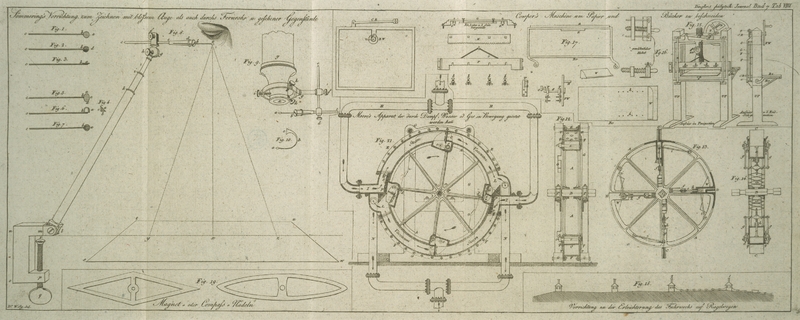

Mit Abbildungen auf Tab. VIII.

Sömmerring's Beschreibung eines Spiegelchens als Hülfsmittel zum Zeichnen.

Unter den mannigfaltigen Vorrichtungen, deren man sich bisher

bediente, um verschiedene Gegenstaͤnde auf eine mechanische Art mit

Leichtigkeit richtig nachzuzeichnen, behauptet unstreitig Wollaston's sinnreiche

Erfindung, seine sogenannte camera lucida durch

Bequemlichkeit ihres Gebrauches und Schaͤrfe des Bildes bei weitem den

Vorzug.

Da man sie auch vorgeschlagen hat, um das sehr muͤhsame Zeichnen durch

Mikroskope stark vergroͤßerter Gegenstaͤnde zu erleichtern, wozu

bisher noch ein allgemein brauchbares, leicht und bequem anzuwendendes,

moͤglichst scharfe Umrisse gebendes Instrument gaͤnzlich mangelte; so

machte ich einige Versuche damit, indem ich eine vortreffliche camera

lucida von Fraunhofer aus Benediktbaiern vor einem sehr

guten Dollond'schen zusammengesezten Mikroskope aufstellte; fand aber zumal bei

starken Vergroͤßerungen ihre Anwendung zum Zeichnen der Objekte mit vielen

Schwierigkeiten verbunden, wo nicht unmoͤglich. Selten kann man das ganze

Bild damit uͤberschauen, weil entweder das Prisma so groß ist, und der Focus

des Ocular-Glases so nahe vor dasselbe faͤllt, daß man beide einander

nicht genug naͤhern kann, oder weil bei einem kleineren Glas-Prisma

die Spiegelflaͤchen desselben zu schmal werden wuͤrden, um das ganze

Bild aufzufangen; ferner geht durch die doppelte Zuruͤkwerfung der Strahlen

so viel Licht verloren, daß dunkle Objekte bei staͤrkeren

Vergroͤßerungen nicht deutlich mehr gesehen werden, endlich wird das Erkennen

des Bleistiftes auf dem Papier durch die enge Oeffnung des Diopters sehr erschwert,

und das Zeichnen fuͤrs Auge hoͤchst anstrengend.

Indem ich daher auf ein anderes Huͤlfsmittel sann, fand ich nach mancherlei

Versuchen, daß ein einfaches rundes metallnes Planspiegelchen, von einer bis zwei

Pariser Linien im Durchmesser, mit einem duͤnnen Stielchen versehen, hiebei

die gewuͤnschten Dienste vollkommen leistete. Man kann es eben so gut als die

camera lucida zum Zeichnen naher und entfernter

Gegenstaͤnde mit freiem Auge gebrauchen, bequemer und besser aber als jenes

Instrument anwenden, um sowohl durch Fernrohre verschiedener Art, als durch einfache

und zusammengesezte Mikroskope eine moͤglichst genaue Abbildung der

vergroͤßerten Gegenstaͤnde zu erhalten.

Bei diesem einfachen Spiegel wird weniger Licht verloren, als bei dem Durchgang der

Lichtstrahlen durch das Glasprisma und der Zuruͤkwerfung derselben von zwei

Spiegelflaͤchen; daher lassen sich schwaͤcher beleuchtete

Gegenstaͤnde damit erkennen; das Gesichtsfeld ist viel groͤßer, weil

das Auge der Spiegelflaͤche mehr genaͤhert werden kann; man bedarf

keines Diopters, daher strengt es das Auge weniger an; sowohl das Bild, als der

zeichnende Bleistift erscheinen deutlicher auf dem Papier, und endlich ist es weit

leichter und wohlfeiler in groͤßter Vollkommenheit zu verfertigen.

Mein Spiegelchen zeigte ich zu Muͤnchen den Herrn Akademikern von Yelin, von

Soldner, von Reichenbach, und Fraunhofer, welche mich durch ihren Beifall zu dessen

Bekanntmachung aufmunterten.

Lezterer hatte selbst die Guͤte, mir mehrere hoͤchst vollkommene Spiegelchen zu

verfertigen und einige Bemerkungen daruͤber mitzutheilen, von denen ich bei

dieser Beschreibung Gebrauch machen werde.

Im Maͤrz 1818 zeichnete ich vermittelst meines Spiegelchens durch ein

Dolland'sches zusammengeseztes Mikroskop fuͤnf und zwanzigmal im Durchmesser

vergroͤßerte Stuͤkchen der feinsten eingespruͤzten

Gefaͤßneze aus der Aderhaut des Augapfels eines erwachsnen Mannes, eines

Kindes, eines Kalbes, eines Hahnes und eines Wassersalamanders. Mein Vater

begleitete diese Zeichnungen mit einer Abhandlung und wies die

Original-Praͤparate sowohl, als deren Abbildungen und meine

Vorrichtung, mittelst welcher sie gefertigt waren, den 9. Mai 1818 der

koͤnigl. baier. Akademie der Wissenschaften vor.

In dieser Abhandlung, welche sich in dem im Jahre 1821 herausgekommenen 7ten Bande

der Denkschriften derselben befindet, ist die Art, durch das vor dem Mikroskope

angebrachte Spiegelchen zu zeichnen, kurz angegeben. Herr Dr. Chladni, welcher das Spiegelchen zuerst in Muͤnchen bei meinem

Vater sah, und dem ich es nachher in Wien selbst zu zeigen das Vergnuͤgen

hatte, erwaͤhnte dessen ebenfalls in Gilberts Annalen der Physik, Jahrgang

1819, Stuͤk 1. S. 102.

Hieraus entlehnt scheint die Notiz in den Annales

générales des

sciences

physiques par Bory de St. Vincent, Drapiez et van Mons,

Bruxelles, 1819. Tome I. premiere Livraison p. 18. worin dieselbe Angabe wiederholt ist, daß ich

mich des Spiegelchens zum Zeichnen der horizontalen (nicht wie dort steht

perpendiculaͤren) Durchschnitte der in meiner Commentatio de oculorum hominis animaliumque sectione horizontali

abgebildeten Augen bedient haͤtte, welches nicht der Fall war, da ich

mittelst desselben nur die vergroͤßerten Gefaͤßneze der Aderhaut des

Auges (Choroidea) zur oben erwaͤhnten Abhandlung meines Vaters

gezeichnet habe.

Da man sich jedoch aus diesen kurzen Notizen kaum einen hinlaͤnglichen Begriff

von meiner Vorrichtung und deren Anwendungsart machen kann, so entschloß ich mich

nun, nachdem ihre Brauchbarkeit von Sachverstaͤndigen, denen ich sie

vielfaͤltig mittheilte, anerkannt worden, sie durch eine

ausfuͤhrlichere Beschreibung in dem polytechnischen Journal bekannt zu

machen.

Hauptsaͤchlich wuͤnschte ich dadurch im Zeichnen wenig geuͤbten

Naturforschern ein einfaches, auf Reisen leicht mit zu nehmendes Huͤlfsmittel

zu verschaffen, um merkwuͤrdige Naturgegenstaͤnde als: Landschaften,

Gebirgsketten, National Phisionomien, Thiere, Pflanzen, Schedel oder ganze Skelette,

besonders aber mikroskopische Objekte als: kleine Insekten, Wuͤrmer, Moose,

Saͤaͤmereien, oder Theile von Pflanzen und Thieren kuͤnstlich

ausgespruͤzte Gefaͤßneze u.s.w. mit großer Leichtigkeit,

moͤglichster Wahrheit und einer Genauigkeit abzubilden, die auf eine andere

Weise ohne bedeutenden Aufwand von Zeit und Muͤhe kaum zu erreichen

waͤre.

Obgleich auch Kuͤnstler beim Zeichnen nach der Natur, um einen perspektivisch

richtigen Entwurf zu erhalten, beim Copiren von Kunstsachen, Verkleinern oder

Verkehrtzeichnen von Bildern u.s.w. von diesen Spiegelchen Gebrauch machen

koͤnnen; so macht es, wie jede Vorrichtung solcher Art, im Ganzen doch

weniger Anspruͤche, den Dank derer zu verdienen, welche der aͤngstlich

genauen mechanischen Huͤlfsmittel so wenig als moͤglich

beduͤrfen sollen, damit der freiere Geist der Kunst bei ihnen stets

vorwaltend wirke.

Beschreibung des Apparates.

Der ganze Apparat besteht aus zwei Theilen; erstens dem Spiegelchen, und zweitens dessen Traͤger

oder

Stativ. Dieses Stativ ist verschieden, je nachdem man es

gebraucht, um mittelst des Spiegelchens mit freiem Auge oder vor einem Mikroskop

oder Fernrohr zu zeichnen.

Das Spiegelchen kann am leichtesten und sehr gut aus

feinem Stahl gearbeitet werden, in der Form, welche Fig. 1. Tab. VIII. von

Oben, Fig. 2.

von Unten, und Fig.

3. von der Seite in ganzer Groͤße darstellt.

Die Spiegelflaͤche Fig. 1. a muß rund, vollkommen plan geschliffen und

moͤglichst fein polirt seyn, so, daß alle Gegenstaͤnde hell und klar

sich in ihr zeigen, und wenn man sie unter einer Neigung von etwa 45 Graden sehr

dicht ans Auge haͤlt, sowohl senkrechte als horizontale gerade Linien an

Objekten voͤllig gerade und scharf gesehen werden. Die mindeste

Unvollkommenheit der Spiegelflaͤche z.B. eine dem Auge beim Betrachten des

Spiegels selbst fast unbemerkliche Convexitaͤt oder Concavitaͤt, oder

(was meistens bei der gewoͤhnlichen Art des Polirens von Stahlarbeiten der

Fall ist) eine wellenfoͤrmige Oberflaͤche, veranlaßt sogleich eine

sehr merkliche Undeutlichkeit des Bildes der Gegenstaͤnde oder eine

Unrichtigkeit in der Zeichnung derselben.

Der Durchmesser der Spiegelflaͤche soll nicht groͤßer seyn, als der

Durchmesser des mittelmaͤßig erweiterten Lichtloches (Pupille) des Auges. Man

thut am besten, Spiegelchen von verschieden Durchmessern z.B. von 1, von 1 1/2 und

von 2 Pariser linien sich anzuschaffen. Fuͤr den gewoͤhnlichen

Gebrauch wird die mittlere Groͤße von 1 1/2 Linie den meisten Zeichnern am

angemessensten seyn.

Die Ruͤkseiten des Spiegelchens Fig. 2. a ist matt, etwas convex, der Rand ziemlich scharf, nur

so viel abgerundet, daß er das ihn zufaͤllig beruͤhrende Auge nicht

schneidend verlezen koͤnne.

Die Dike Fig.

3. a.d betraͤgt in der Mitte des Spiegels

nicht viel uͤber 1/2 Linie.

Dieses Spiegelchen hat einen Stiel b.c in Fig. 1. 2 und 3., welcher 1 bis 1 1/2

Zoll lang aber nicht uͤber 1/2 Linie breit seyn darf duͤnn, glatt und

durchaus matt, etwa blau angelaufen, oder mit einem schwarzen nicht

glaͤnzenden Firniß uͤberzogen ist. Die Spiegelflaͤche Fig. 3. a ragt etwas uͤber die obere matte Flaͤche

des Stieles b.c hervor, damit sie desto schaͤrfer

von ihr abgesondert erscheine.

Eine zweite vollkommnere Art, das Spiegelchen zu verfertigen, die aber auch mehr

Schwierigkeiten hat, ist folgende: von einer Metallcomposition, wie man sie zu

astronomischen Spiegeln gebraucht, verfertigt man einen Cylinder von etwa 1 1/2

Pariser Linien im Durchmesser und eben so viel Hoͤhe. Diesen schleift man so

an, daß die Spiegelflaͤche Fig. 4. a. und Fig. 5. a.b.d.e. eine elliptische Gestalt erhaͤlt, mit

seiner Achse einen Winkel von 45 Grad bildet, und vollkommen plan ist. Auf die

untere Seite Fig.

4 . b oder die Kreisflaͤche, welche die

Basis des Cylinders bildet, loͤthet man ein duͤnnes staͤhlernes

Stielchen Fig.

7. a.b von 1 bis 1 1/2 Zoll Laͤnge, und

zwar so, daß es mit dem Querdurchmesser der elliptischen Spiegelflaͤche Fig. 5. b.e parallel laͤuft. Sieht man nun, wie es der

Gebrauch erfordert, in der Richtung der Cylinderachse auf die elliptische

Spiegelflaͤche, so wird sie durch die Verkuͤrzung vollkommen kreisrund

erscheinen, und von der cylindrischen Oberflaͤche Fig. 4. c und Fig. 6. a nichts gesehen werden.

Das Stativ kann als der außer wesentliche Theil der Vorrichtung verschieden

eingerichtet werden, wenn es nur die beiden Hauptzweke erfuͤllt, erstens, daß

man dem Spiegelchen mit Leichtigkeit die erfoderliche Stellung geben koͤnne,

und zweitens, daß es dadurch waͤhrend des Gebrauchs unverruͤkt in

derselben erhalten werde.

Das in halber Groͤße Fig. 8. genau abgebildete

fast wie bei der gewoͤhnlichen camera lucida

eingerichtete messingene Stativ ist wohl schon aus der Zeichnung so deutlich, daß

es kaum einer kurzen

Beschreibung bedarf. Der duͤnne platte Stiel des Spiegelchens a.b wird in der conisch zulaufenden Klemme b.e durch Vorschieben des Ringes d befestigt. Das cylindrische Ende dieser Klemme e.c stekt in der Klammer f.g, und kann darin

sowohl um seine Achse gedreht, als vor- und ruͤkwaͤrts

geschoben werden. Durch eine Schraube f wird diese

Klammer f.g zusammengezogen und das Ende der Klemme b.e.c in deren Spalt festgehalten. Diese Klammer f.g ist in dem Knopfe g

durch ein Cirkelgewinde auf und abwaͤrts beweglich, und kann durch die

Schraube h in jeder Stellung fixirt werden.

Der Knopf g ist das obere Ende des Rohres g.i, welches in dem Rohr i.k, so wie dieses wieder in dem Rohre k.l

gedreht, und auf- und nieder geschoben werden kann: doch duͤrfen diese

Auszuͤge sich nicht leicht vorschieben, damit die ihnen jedesmal gegebene

Stellung sich nicht veraͤndere; daher sind die unteren Enden, der Rohre g.i und i.k gespalten, und

muͤssen gehoͤrige Federkraft zum Widerstand gegen die Waͤnde

des Rohres, worin sie laufen, besizen.

Durch diese zwei Auszuͤge laͤßt sich g.l

fast um das Dreifache verlaͤngern. Wenn man indessen k.l etwas laͤnger machen laͤßt, so reicht ein Auszug

vollkommen hin, und der Apparat gewinnt an Festigkeit.

Das saͤulenfoͤrmige Rohr k.l ist durch das

Gewinde bei l, welches durch eine Schraube schwerer oder

leichter beweglich, oder ganz fest gestellt werden kann, mit der Zwinge l.m.n.o.p so verbunden, daß

man ihm die erforderliche Neigung leicht geben und es darin erhalten kann. Soll

diese Zwinge l.m.n.o.p nun dazu dienen, um den ganzen

Apparat an einen Tisch oder an ein Reißbrett durch die Schraube q.r fest anschrauben zu koͤnnen, so wird sie

solid von Messing gearbeitet; will man aber das Stativ auch gebrauchen, um mitten

auf einem Tisch bloß aufstellen zu koͤnnen, ohne es anzuschrauben; so muß das Still

l.m an dem Stuͤk m.n.o.p vermittelst einer von n bis m hindurchgehenden Schraube beweglich angebracht seyn,

so, daß es sich drehen laͤßt und der Theil k.l.m

aufrecht stehen bleibt, waͤhrend der Theil m.n.o.p horizontal auf dem Tische liegt, und vermoͤge seiner

Schwere allein oder durch ein darauf gelegtes Gewicht den Apparat aufrecht

haͤlt.

Dieses ganze Stativ laͤßt sich so zusammenlegen, daß es in einem

hoͤlzernen Kaͤstchen von 8 1/2 Zoll Laͤnge, 2 1/2 Zoll Breite

und 1 Zoll Hoͤhe bequem verwahrt werden kann; zwei bis drei Spiegelchen von

verschiedener Groͤße werden in ein darin angebrachtes Buͤchschen

besonders verwahrt, und so kann man die ganze Maschine leicht in der Tasche bei sich

tragen.

Viel wohlfeiler und eben so brauchbar, nur etwas minder compendioͤs und

dauerhaft, ist ein von Holz gearbeitetes Stativ.

In eine l.m.n.o.p aͤhnliche Zwinge von Holz wird

beim das saͤulenfoͤrmige Stuͤk k.l

senkrecht eingeschraubt; es ist hohl und am bequemsten von 6–8 Zoll

Laͤnge. In sich nimmt es einen runden 7–9 Zoll langen, nicht zu

duͤnnen Stab auf, der durch eine Stellschraube hoͤher und tiefer darin

fixirt werden kann, und sich oben in eine Kugel von einem Zoll Durchmesser endigt.

Diese Kugel ist horizontal durchbohrt, und in ihr schiebt sich ein wenigstens 9 Zoll

langer und 3 Linien im Durchmesser haltender runder Stab hin und her, welcher

ebenfalls durch eine an der Kugel angebrachte Stellschraube befestigt werden kann.

Duͤnner als 3 Linien darf er nicht seyn, damit er nicht wanke. Vorne endigt

er sich in eine aͤhnliche conische Klemm, wie b.e.c so, daß man in deren Spalt vermoͤge eines vorgeschobenen

Ringes den Stiel eines Spiegelchens einklemmen kann.

Man kann sich dieser Stative zwar auch bedienen, um das Spiegelchen mittelst

derselben dicht vor dem Ocular eines horizontal aufgestellten Fernrohres oder

Mikroskops in gehoͤriger Stellung anzubringen, und so mittelst desselben die

vergroͤßerten Gegenstaͤnde zu zeichnen; bequemer und sicherer ist es

indessen, das Spiegelchen am Tubus jener Instrumente selbst zu befestigen. Die

einfachste Weise, dieses zu bewerkstelligen, ist die, daß man wie Fig. 10. zeigt, das

Spiegelchen a mit einem etwas laͤngeren, sich in

ein breites Blaͤttchen c endigenden Stiele b.c versieht, diesen so umbiegt, daß er mit dem breiten

Ende c unter dem Dekel des Oculars etwas eingeklemmt

werden kann, waͤhrend das Spiegelchen dem Mittelpunkt des Oculars

gegenuͤber und in einem Winkel von 45 Graden gegen dessen Achse geneigt

steht. Statt das Ende c einzuklemmen, kann man es mit

einer kleinen Schraube versehen, und es durch diese oder auf irgend eine andere Art

an der Seite des Tubus befestigen; nur muß es leicht abgenommen, und ohne das

Instrument zu ruͤken wieder angebracht werden koͤnnen.

Um indessen ein und dasselbe Spiegelchen an verschiednen Instrumenten anbringen und

ihm leicht die bei jedem derselben erforderliche Stellung geben zu koͤnnen,

oder um schnell ein Spiegelchen mit dem andern vertauschen zu koͤnnen, dient

folgender Fig.

9. in halber Groͤße abgebildeter von Messing gearbeiteter

Apparat.

Das Spiegelchen Fig.

9. a.b ist in eine Klemme b.c eingespannt, welche ganz dieselbe ist, wie sie oben

(Fig. 8.

b.e.c) bei dem groͤßeren messingnen Stativ

beschrieben worden ist. Sie kann in dem dikeren durchbohrten Ende des Stabes d.e gedreht, hin- und hergeschoben, und durch die

Stellschraube d darin befestigt werden. Dieser Stab d.e ist auf aͤhnliche Art in das obere Ende der

kleinen Saͤule f.g eingestekt, darin beweglich,

und durch die Schraube f festzustellen. Diese Saͤule steht mit

einem starken Ringe g.h.i.k in VerbidnungVerbindung, der durch drei Schrauben h, i und k leicht an den Hals des Rohres eines Teleskops oder

Mikroskopes xy in der Nahe des Oculars x angeschraubt werden kann, wenn sich der Ring

uͤber denselben schieben laͤßt. Der Ring wuͤrde dem Auge,

welches man nahe uͤber das Spiegelchen halten muß, hinderlich werden, falls

er uͤber 1 1/2 Zoll im Durchmesser haͤtte; man kann ihn auch ganz

entbehren, wenn man die Saͤule f.g an eine

Klammer befestigt, welche genau dem Hals eines bestimmten Instrumentes angepaßt ist,

und durch eine einzige Schraube an der entgegengesezten Seite zusammengehalten

wirdHoͤchst vollkommene elliptische Spiegelchen von

Spiegelmetallcomposition verdanke ich der Guͤte des Herrn Professors

Fraunhofer. Die runden Stahlspiegelchen kann jeder Uhrmacher bei einiger auf

das genaue Planschleifen und Poliren verwendeten Sorgfalt verfertigen, die

besten welche ruͤksichtlich der Politur nichts zu wuͤnschen

uͤbrig ließen, wurden mir in der Uhrenfabrik des Herrn Borle in

Chaudefond in der Schweiz, nach einem Modell gearbeitet. Den ganzen Apparat,

naͤmlich Spiegel und Stativ zum Zeichnen mit freiem Auge und vor dem

Mikroskop, verfertigen die Herrn Optiker und Mechaniker Tomschiz und Olff in

Frankfurt am Main, und der Herr Universitaͤts Mechanikus Apel in

Goͤttingen..

Gebrauch des Apparates zum Zeichnen mit freiem Auge.

Will man vermittelst des Spiegelchens einen nahen oder fernen Gegenstand zeichnen, so

bestimme man vor allen Dingen genau die Ansicht desselben; indem man sucht, wohin

man den perspektivischen Augenpunkt legen, und wie weit man das Auge von ihm

entfernen muß, um ihn unter einem Gesichtswinkel von hoͤchstens 45 Graden

ganz uͤbersehen zu koͤnnen. Ist so der Standpunkt fuͤr's Auge

des Zeichners bestimmt, so wird der Spiegel so gerichtet, daß er sich dicht unter

demselben befindet, und

das Bild des Gegenstandes ins Auge zuruͤkwirft, indem er einen Winkel von 45

Graden mit der Gesichtslinie bildet, welche man in Gedanken vom Auge zur Mitte oder

eigentlich zum Augenpunkt des Gegenstandes zieht.

Man befestigt naͤmlich das Stutiv Fig. 8. an die Seite eines

Tisches oder darauf festliegenden Reißbrettes vermoͤge der Zwinge; man gibt

nun dem oberen Theile des Apparates eine solche Neigung, und zieht die Rohre so weit

aus, als erforderlich ist, damit das Spiegelchen genau dem gewaͤhlten

Standpunkte des Auges entspreche, und sich in einer bequemen Hoͤhe (etwa von

8–12 Zoll) senkrecht uͤber der Mine x des

untergelegten Papieres s.t.u.w, oder der Stelle

desselben befinde, wohin der Augenpunkt in der Zeichnung fallen soll. Man kann das

Stativ, wie es dem Zeichnen bequemer fuͤr Auge oder Hand duͤnkt,

rechts oder links am Tasche anschrauben; das Spiegelchen muß aber recht gerade in

die Klemme eingestekt, und sein Stiel so wie der ganze Theil a.b.e.c. horizontal gerichtet seyn.

Durch Drehen der Klemme b.e.c um ihre Achse gibt man nun

der Spiegelflaͤche eine Neigung von 45 Graden gegen den Gegenstand, daß die

Mitte desselben, wenn man von oben auf den Spiegel a

sieht genau auf der Mitte des untergelegten Papieres im Bilde erscheint.

Haͤlt man nun das Auge wie es Fig. 8. zeigt

moͤglichst nahe, hoͤchstens in einer Entfernung von einem halben Zoll,

senkrecht uͤber den oberen Rand des Spiegelchens, indem man nach dem Papier

hinblikt; so wird das Spiegelchen selbst wegen seiner Kleinheit und Naͤhe,

dem Auge verschwunden scheinen, d.h. keine Stelle des untergelegten Papieres

verdeken oder unsichtbar machen; auf diesem wird man dagegen das vom Spiegel

zuruͤkgeworfene Bild des Gegenstandes deutlich, mit scharfen Umrissen, allen

Schatten und Faͤrben verkehrt erscheinen sehen; zu gleicher Zeit kann man aber

auch auf diesem Papier, die Hand und die Spize eines Bleistiftes hinreichend

deutlich wahrnehmen, um die Umrisse des Spiegelbildes genau damit zu

uͤberfahren und so eine vollkommen richtige perspektivische Zeichnung des

Objectes zu erhalten.

Diese Erscheinung beruht darauf, daß durch einen Theil der Pupille das vom Spiegel

zuruͤkgeworfene Bild des Gegenstandes, und durch den andern Theil das Bild

des gerade unter dem Auge befindlichen Papieres zur Markhaut (Retina) gelangt, aber beide Bilder sich hier nicht nebeneinander legen,

sondern auf und uͤbereinander fallen, so, daß auf derselben Stelle der Retina

beide zugleich empfunden werden, und folglich als ein einziges Bild erscheinen.

Um daher das Gesichtsfeld durch das Spiegelchen so wenig als moͤglich zu

beschranken, und doch ein hinreichend großes und helles Bild zu erhalten, ist es am

besten, demselben eine dem Pupille aͤhnliche Gestalt zu geben, d.h. die

Spiegelflaͤche rund und oben kleiner, als die mittelmaͤßig erweiterte

Pupille zu machen, so, daß sie nie ganz davon verdekt werden koͤnne.

Z.B. der Durchmesser der Pupille sey 1 1/2 Par. Linien, der Durchmesser des

Spiegelchens 1 Linie, der Abstand des Spiegels von ihr 6 Linien, vom Papier 8 Zoll;

so wird das Spiegelbild auf dem Papier etwa einen Kreis von 3 Zoll 4 Linien im

Durchmesser bilden. Ist der unter 45 Graden geneigte Spiegel, wie oben angegeben

worden, elliptisch, so wird dieses Spiegelbild einem vollkommnen Kreis gleichen; ist

er dagegen selbst kreisrund, so wird sein Bild elliptisch ausfallen, welches

indessen im Ganzen keinen großen Unterschied fuͤr das Zeichnen macht.

Dieses Spiegelbild der Gegenstaͤnde wird in der Mitte am hellsten seyn;

weniger hell nach dem Rande zu, wo es so blaß und matt wird, daß es sich gleichsam

auf dem Papiere zu

verlieren scheint. Gerade umgekehrt verhaͤlt sichs mit der Deutlichkeit, der

auf dem Papier befindlichen Objecte, z.B. einer schwarzen darauf gezogenen Linie,

einer darauf gehaltenen Bleistiftspize; diese wird naͤmlich deutlicher nach

der Peripherie zu, weniger deutlich oder fast gar nicht am Mittelpunkt des

Spiegelbildes gesehen werden. Hieraus folgt natuͤrlicher Weise, daß der

mittlere Raum zwischen der Peripherie und dem Centrum, wo man das Bild der

Gegenstaͤnde im Spiegel und die Spize des zeichnenden Bleistiftes

ungefaͤhr mit gleicher Deutlichkeit erkennt, die beste Stelle abgibt, um mit

diesem die Umrisse von jenen nachzufahren. Indem man das Auge etwas vor- oder

ruͤkwaͤrts, oder zur einen und anderen Seite wendet, kann man nicht

allein ein sehr großes Gesichtsfeld uͤbersehen, sondern auch jede einzelne

Parthie desselben, welche man eben zeichnen will, in dem dazu vortheilhaften

Halblicht erscheinen lassen.

Je mehr man das Auge dem Spiegel naͤhert, um so groͤßer erscheint

dessen Bild auf dem Papier, um so breiter also der Halbschatten an seinem Rand, und

um desto besser laͤßt sich zeichnen. Am breitesten wird jener Halbschatten

immer am oberen dem Auge zunaͤchst liegenden Rande des Spiegels seyn,

deßhalb, und damit die Zeichnung an Genauigkeit gewinne, ist es rathsam, sich zu

gewoͤhnen das Auge vorzugsweise beim Zeichnen uͤber diesen Theil des

Randes zu halten.

Die Groͤße der Zeichnung verhaͤlt sich zur Groͤße des

Gegenstandes wie die Entfernung des Spiegels vom Papier zur Entfernung des Spiegels

vom Gegenstande: also wird er in natuͤrlicher Groͤße gezeichnet, wenn

beide Entfernungen gleich sind, ist er dem Spiegelchen naͤher als das Papier,

so wird er vergroͤßert, im umgekehrten Fall verkleinert abgebildet.

Der Abstand des Spiegelchens vom Papiere kann indessen nur in so weit verschieden

gewaͤhlt werden, als man dabei die Bleistiftspize gut zu erkennen und bequem

damit zu zeichnen

vermag. Unter 6 Zoll und uͤber 2 Fuß ist dieses kaum moͤglich, eine

mittlere Entfernung des Spiegels vom Papier fuͤr die meisten Augen ist die

von 8–12 Zoll.

Um in der Zeichnung gar zu auffallende perspektivische Verkuͤrzungen zu

vermeiden, darf der Gesichtswinkel, unter dem man den zu zeichnenden Gegenstand

sieht, nicht uͤber 45 Grad betragen. Wenn man den Gegenstand unter einem

Winkel von etwa 36 Graden sieht, so ist die Entfernung des Auges vom Gegenstande um

die Haͤlfte groͤßer als der auf der Sehachse senkrecht stehende

Durchmesser desselben; man kann also dieses Verhaͤltniß des Abstandes zur

Regel beim Stellen des Spiegelchens annehmen, um eine gefaͤllige Ansicht zu

erhalten. Ist der Abstand im Verhaͤltniß zum Durchmesser des Objectes noch

groͤßer als um 1/3, so faͤllt die Zeichnung um so besser aus. Z.B. man

wollte einen Gegenstand von 2 Fuß im Durchmesser in einem Drittheil der

natuͤrlichen Groͤße zeichnen, so stellt man das Spiegelchen in eine

Entfernung von 3 Fuß von demselben, und 1 Fuß hoch uͤber dem Papiere auf;

dann wird die Zeichnung desselben 8 Zoll oder 1/3 der wahren Groͤße

haben.

Da auf dem Papier eigentlich das umgekehrte Spiegelbild erscheint, so sieht man z.B.

eine aufreckt stehende Figur nicht nur umgekehrt d.h. mit dem Kopf zum Zeichner hin

mit den Fuͤßen von ihm abgewendet, sondern auch wie im Spiegel verkehrt, d.h.

die rechte Seite derselben wird zur linken. Dieser Umstand hindert in keinem Fall

das ohnehin ganz mechanische Nachfahren der Umrisse, oft kann es

gleichguͤltig seyn ob der Gegenstand verkehrt oder nicht gezeichnet ist; wie

z.B. bei den meisten mikroskopischen Objekten. Ist die Zeichnung zum Stiche

bestimmt, so ist es sogar ein Vortheil, wenn sie verkehrt ist, indem sie dann der

Kupferstecher nicht verkehrt auf der Platte zu kopiren braucht, damit sie im Abdruk

wieder in ihrer wahren Ansicht erscheine. So kann sich z.B. auch der Lithograph des

Spiegelchens bedienen, um den Gegenstand sogleich verkehrt auf dem Stein zu

entwerfen. Beim Ausfuͤhren der verkehrten Skizze kann man sich dann eines

gewoͤhnlichen groͤßeren Planspiegels bedienen, in welchem der

Gegenstand wie in der Zeichnung verkehrt gesehen wird.

Waͤre es aber nothwendig, daß die Zeichnung nicht verkehrt sey, z.B. beim

Kopiren einer Landkarte, der Aufnahme einer Landschaft u.s.w. so kann man die Skizze

sogleich auf durchsichtigem Papier entwerfen, und auf der entgegengesezten Seite

nach dem Original weiter ausfuͤhren, oder sie erst auf ein anderes Papier

verkehrt durchpausen, eine Muͤhe die bei ausgefuͤhrteren Arbeiten

ohnehin nicht wohl umgangen werden kann. Dieß geschieht sehr leicht, indem man z.B.

auf sogenanntes Pariser Stroh oder Holzpapier die Umrisse der Skizze mit einem

reichen Blei etwas stark zeichnet, nun dieses Strohpapier mit der bezeichneten Seite

auf einem andern weißen Papier befestigt, und die auf der nicht bezeichneten

Ruͤkseite durchscheinenden Umrisse mit einem halbstumpfen Griffel

uͤberfaͤhrt: so wird die Zeichnung nicht mehr verkehrt,

moͤglichst reinlich und genau auf das weiße Papier uͤbertragen

seyn.

Ruͤksichtlich der Beleuchtung ist es am vortheilhaftesten zum Zeichnen, wenn

Gegenstand und Papier moͤglichst gleichmaͤßig hell erleuchtet sind;

z.B. beide weiß und durch gewoͤhnliches Tageslicht erhellt. Ist der

Gegenstand hell z.B. von der Sonne beschienen, und das Papier liegt im Schatten, so

erkennt man den Bleistift zu schwer, im umgekehrten Fall sind die Umrisse des Bildes

zu undeutlich. Dem lezteren Fehler kann man oft eher, als dem ersten abhelfen, indem

man das Papier ebenfalls beschattet. Ist der Gegenstand ungleich erleuchtet, oder

zum Theil sehr hell zum Theil sehr dunkel gefaͤrbt, so kann man entweder beim

Zeichnen der zu hellen

Parthieen einen Halbschatten auf dieselben werfen, die dunklen hingegen durch einen

Spiegeloskop erleuchten, oder, wo dieses nicht angeht, das Papier durch Vorhalten

der linken Hand an der Stelle, wo man gerade etwas dunkles zu zeichnen hat, so viel

beschatten, als noͤthig ist, um die Umrisse besser zu erkennen. Dieser kleine

Vortheil erleichtert sehr das Zeichnen.

Wollte man sich bei unserem Spiegelchen wie bei Wollaston's Camera lucida eines Diopters bedienen, so waͤre dessen Anbringung

nicht schwer; nach mehreren Versuchen scheint er nur indessen nicht allein von

keinem Nuzen bei unserem Instrumente, sondern fuͤr das Erkennen des

Bleistiftes nur hinderlich, man erreicht dadurch auch keine groͤßere

Genauigkeit der Zeichnung, indem die ganze Spiegelflaͤche selbst nicht

groͤßer zu seyn braucht, als die Oeffnung des Diopters bei der Camera lucida; dabei hat man noch den Vortheil eines

weit groͤßeren Gesichtsfeldes, welches man freier und bequemer

uͤberschauen kann. Dagegen koͤnnten bei dem Spiegelchen wie bei der

Wollaston'schen Camera lucida ebenfalls concave oder

convexe Glaͤser angebracht werden, welche durch eine aͤhnliche

Vorrichtung vor und zuruͤkgeschoben wuͤrden; das eine zwischen den

Spiegel und das Object, um dieses deutlicher zu sehen, das andere zwischen den

Spiegel und das Papier, um den Bleistift auf demselben besser zu erkennen: beide

muͤßten nach dem Grade der Fernsichtigkeit oder Kurzsichtigkeit des Zeichners

gewaͤhlt werden, sind aber einem gesunden, in verschiedenen Entfernungen

gleich scharfsichtigen Auge entbehrlich.

Gebrauch des Apparates zum Zeichnen vergroͤßerter Gegenstaͤnde.

Um das Spiegelchen vor einem Fernrohr oder zusammengesezten Mikroskope zu gebrauchen,

ist es am bequemsten, wenn der Tubus dieser Instrumente horizontal aufgestellt

werden kann, und das Ocularglas derselben sich 8 bis 12 Zoll hoch uͤber der Mitte

des zum Zeichnen bestimmten, auf einem Tische oder Reißbret befestigten Papieres

befindet.

Ist nun das vergroͤßernde Instrument genau nach dem Auge des Zeichners auf den

Gegenstand gerichtet, so, daß man ihn bei guter Beleuchtung moͤglichst

deutlich sieht, so befestigt man den zum Tragen des Spiegelchens bestimmten Apparat,

wie Fig. 9.

zeigt, durch die drei Schrauben h.i.k an den Hals des

Tubus x.y, bringt das Spiegelchen a vor das Ocular x etwas naͤher, als

man das Auge beim Hineinsehen daran halten muͤßte, d.h. zwischen das Ocular

und dessen Focus, und wendet die Spiegelflaͤche unter einem Winkel von 45

Graden gegen das Ocular; so wird man senkrecht gegen die Achse des Tubus von oben in

das Spiegelchen sehend, das ganze Feld des Objectivs und darin das vollkommen

deutliche vergroͤßerte Bild des Gegenstandes auf dem Papiere erbliken, und

durch Ueberfahren der Umrisse nachzeichnen koͤnnen. Um das ganze Feld des

Objectivs zu uͤbersehen, ist Genauigkeit im Stellen aller einzelnen Theile

der Vorrichtung, besonders der Spiegelflaͤche, nothwendig, was einige Uebung

erfordert; das Zeichnen ist dann aber eben so leicht, und erheischt nicht mehr

Uebung oder Anstrengung, als wenn man einen mit freiem Auge gesehenen Gegenstand

mittelst des Spiegelchens zeichnet.

Nach der Verschiedenheit der Vergroͤßerung, der Focal-Distanz des

Ocularglases u.s.w. leistet bald ein etwas groͤßerer, bald ein kleinerer

Spiegel bessere Dienste; man kann sich mit drei solchen Spiegeln, etwa von 1 Linie,

von 1 1/2 und von 2 Linien im Durchmesser versehen. Weil man hier stets einen

vollkommen runden Gegenstand, naͤmlich das Feld des Objektives zu

uͤbersehen hat, so ist die elliptische Form der Spiegel nach Fig. 5. 6. und 7. vorzuͤglicher,

indem diese auch ein vollkommen rundes Spiegelbild geben. Man kann sich auch

Stahlspiegel von

elliptischer Form zu diesem Gebrauch verfertigen lassen, obgleich runde auch dabei

zu gebrauchen sind.

Bei groͤßeren Spiegelchen ist es besser, wenn der Mittelpunkt des Oculars

nicht genau dem Mittelpunkt des Spiegelchens, sondern dessen oberem Rande

gegenuͤber steht.

Um bequem zu zeichnen, darf der Focus des Oculars nicht gar zu nahe vor dasselbe

fallen, wenn der Hals des Tubus sehr dik ist, z.B. uͤber 1 1/2 Zoll im

Durchmesser haͤlt, weil alsdann das Auge dem Spiegelchen nicht genug

genaͤhert werden kann.

Herr Oberfinanzrath Ritter von Yelin machte einen Versuch, den Mond, wie er durch ein

stark vergroͤßerndes astronomisches Fernrohr erscheint, mittelst des

Spiegelchens zu zeichnen.

Ich selbst habe auf aͤhnliche Art bei der Mondfinsterniß, den 21. April 1818,

von Viertelstunde zu Viertelstunde den Erdschatten auf dem Monde schnell gezeichnet,

ehe er merklich aus der Stelle ruͤkte.

Entfernte Berge, Gebaͤude u.s.w. kann man auf diese Art durch ein Fernrohr

mittelst des Spiegelchens abzeichnen, um eine dem geometrischen Aufriß sich

naͤhernde Ansicht derselben zu erhalten. Um Schedel, Skelette u. d. gl. auf

diese Art unter einem sehr kleinen Gesichtswinkel zu zeichnen, so, daß die

Proportionen der Theile des Bildes untereinander sich den wirklichen

Verhaͤltnissen der entsprechenden Theile moͤglichst naͤhern,

ohne die dem Auge gefaͤlligere perspektivische Ansicht in einen vollkommen

geometrischen Aufriß zu verwandeln, habe ich mich mit Vortheil eines

gewoͤhnlichen Opernglases bedient, vor welchem ich das Spiegelchen anbrachte.

Auch zum Zeichnen von Maschinen kann man sich dessen bedienen, wo man mit freiem

Auge die einzelnen Theile in der noͤthigen Entfernung des Gegenstandes nicht

mehr scharf genug zu unterscheiden vermag.

Die wichtigste Anwendung des Spiegelchens ist indessen, wie mir scheint, die

fuͤr das zusammengesezte Mikroskop, weil es hier meines Wissens

ruͤksichtlich seiner Einfachheit, Bequemlichkeit und Manigfaltigkeit des

Gebrauchs, und des dadurch zu erlangenden Grades von Genauigkeit der Zeichnung der

vergroͤßerten Objecte durch keine mir bis jezt bekannte Vorrichtung ersezt

wird. Warum selbst Wollaston's Camera lucida, wenigstens

bei der gewoͤhnlichen Einrichtung, ihm hierin nachsteht, ist oben auseinander

gesezt. Die Sonnenmikroskope gaben zwar ein sehr vergroͤßertes Bild, allein

mit so wenig Schaͤrfe der Umrisse, daß es keine genaue Zeichnung liefert; sie

bestehen ohnehin aus einem umstaͤndlichen nicht zu jeder Zeit und

uͤberall anwendbaren Apparate.

Adams Lucernal oder Lampen-Mikroskop hilft der Ungenauigkeit und

Unbequemlichkeit im Gebrauch zwar etwas, doch nicht hinreichend ab; bei starken

Vergroͤßerungen ist das Bild noch sehr unrein, die Stellung des Zeichners ist

sehr unbequem, und das Bild muß vom matten Glase erst wieder auf Papier

uͤbergetragen werden. Aehnliche Schwierigkeiten sind mit der Anwendung der

Camera obscura bei dem zusammengesezten Mikroskop

verbunden, und nicht leicht zu heben.

Die neueste, mir bis jezt nur aus der Beschreibung und Abbildung bekannte Vorrichtung

zu aͤhnlichen Zweken, hat Hr. Professor Amici an dem von ihm construirten

katadioptrischen Mikroskop angebrachtGiambattista Amici sul' microscopio

cattadiottrico in den Memorie della

Société italiana, mit Abbildung des Instrumentes.

– Vollstaͤndig uͤbersezt mit copirter Abbildung in den

Annales de Chemie et de Physique par M. M. Gay

Kussac et Arago Tome XVII. pag. 412.

Aout. 1821.. Da er ebenfalls die

Camera lucida von Wollaston nicht anwendbar fand,

hat er ihr eine gewissermaßen umgekehrte Einrichtung gegeben, indem dicht vor dem Ocular des

Mikroskops ein kleiner Planspiegel mit einem engen Spalt, durch welchen man das

vergroͤßerte Object sieht, so angebracht ist, daß das Bild des untergelegten

Papieres und der den Bleistift fuͤhrenden Hand durch ein Glasprisma gebrochen

dem Auge im Spiegel erscheint, so, daß man die Hand im Tubus des Mikroskops zu sehen

glaubt. Der Erfinder scheint indessen selbst nicht in Abrede zu stellen, daß das

Zeichnen auf diese Art, indem man Hand und Papier im Spiegel sehen muß, der

Ungewohnheit wegen seine Schwierigkeiten habe, und viele Uebung erfodere.

Um so mehr scheint seine neue Konstruktion des katadioptrischen Mikroskops zu

versprechen, wie er denn selbst schon durch damit angestellte treffliche

Beobachtungen uͤber die Cirkulation des Saftes in der Chara bewiesen hat. Die

horizontale Stellung desselben ist zugleich die bequemste, um dabei unser

Spiegelchen anzubringen, falls man es dem von Amici selbst angegebnen Apparat zum

Zeichnen vorzoͤge. Man kann zwar den meisten zusammengesezten Mikroskopen

z.B. den nach der von Cuff angegebnen Art, von Dollord, oder von Nairne und Bluut

verfertigten ebenfalls leicht eine horizontale Stellung geben, und sie so

fuͤr das Zeichnen mittelst des Spiegelchens benuzen; sollte dieß aber auch

nicht thunlich seyn, z.B. wenn das Object unter einer Fluͤssigkeit gesehen

werden muͤßte, so kann man vor dem Ocular des senkrecht stehenden Mikroskopes

das Spiegelchen so anbringen, daß man horizontal hineinsehend das Bild auf einem

Papier erblikt, welches man an einer senkrecht hinter dem Mikroskop aufgestellten

Tafel befestigt hat, und es auf dieser senkrechten Flaͤche eben so genau und

fast eben so leicht nachzeichnen, als auf dem gewoͤhnlich horizontal

liegenden Papier.

Bei horizontal stehendem Mikroskop ist die Beleuchtung eines dunklen Gegenstandes

durch Kerzenlicht leichter, da man bei senkrechtem Stande das Licht dem Object nicht

so gut naͤhern

kann; weil man so die Beleuchtung leicht verstaͤrken oder schwaͤchen,

von der einen oder andern Seite geben kann, so ist sie zum Zeichnen besonders

vortheilhaft. Auch dem Papier kann man dann durch Naͤhern und Entfernen des

Lichtes bestaͤndig den rechten Grad der Helle geben, worin man Bild und

Bleistift gleich gut erkennt.

Da man auf einem dunklen Grunde das Bild besser, als auf einem hellen erkennt, so

kann man sich bei sehr matt beleuchteten Gegenstaͤnden eines dunklen z.B.

schwarzen Papieres bedienen, und mit einem weißen Stift daraufzeichnen. Dieß ist oft

ein großer Vortheil. Die feinen mit Zinnobermasse ausgespruͤzten

Gefaͤßneze z.B. mahle ich gleich mit Zinnober auf schwarzes Papier, ohne sie

erst zu zeichnen, wodurch die wahre verhaͤltnißmaͤßige Dike und

Verjuͤngung der Gefaͤße weit leichter und richtiger zu treffen ist,

als wenn man erst alle Umrisse derselben mit Blei auf weißes Papier zeichnen, und

sie dann ausmahlen wollte.

Endlich kann man sich unseres Spiegelchens sehr gut zum Messen vergroͤßert

gesehener Gegenstande, und zur Bestimmung der Staͤrke der

Vergroͤßerung der verschiednen Objective oder Oculare bedienen. Da das

Verfahren hiebei im Wesentlichen ganz dasselbe ist, wie es Amici bei dem Apparat zum

Zeichnen von seinem Mikroskop angibt, so sey es mir erlaubt, dessen Beschreibung von

ihm zu entlehnen:

„Um die wahre Groͤße der Theile eines mikroskopischen Objectes zu

erfahren, bedient man sich einer der schwaͤchsten Objectivlinsen, in

deren Gesichtsfeld das vergroͤßerte Bild einer Pariser Linie erscheint,

welche mittelst eines feinen Diamanten auf ein Glastaͤfelchen gerizt ist,

das man auf den Objectentraͤger befestigt hat.

Hierauf zeichnet man mittelst des zum Copiren bestimmten Apparates (unserem

Spiegelchen) auf ein untergelegtes Papier die beiden Endpunkte dieser

vergroͤßerten Linie, die nun den Maaßstab fuͤr alle mit dieser

Objectivlinse ausgefuͤhrten Zeichnungen abgibt. Es ist naͤmlich

klar, daß das Verhaͤltniß der Distanz von zwei bestimmten Punkten der

Zeichnung zu jenem Maaßstabe, gleich ist dem Verhaͤltniß der wirklichen

Entfernung der entsprechenden Punkte des Originals zu der Laͤnge einer

Pariser Linie.

Will man nun eine schaͤrfere Objectivlinse anwenden, womit die auf Glas

gerizte Pariser Linie nicht mehr ganz uͤbersehen werden kann, so

erhaͤlt man auf folgende Art, den der neuen Vergroͤßerung genau

entsprechenden Maßstab: Mit der schwaͤcheren Objectivlinse

naͤmlich, welche zum ersten Maaßstabe diente, betrachtet man den

Durchmesser irgend eines so kleinen Objectes, daß man es auch noch mit der

schaͤrferen Linse ganz uͤbersehen kann. Man bemerkt die

Groͤße dieses Durchmessers auf dem Papier und indem man diese nun mit der

Zeichnung der ganzen Pariser Linie des ersten Maaßstabes vergleicht, untersucht

man, wie vielmal dieser Durchmesser in der Linie enthalten ist, und erfahrt so

die wirkliche Groͤße desselben.

Entwirft man nun, indem man sich der schaͤrferen Objectivlinse bedient,

dasselbe Object, so kann dessen Durchmesser offenbar als Maaßstab fuͤr

alle mit dieser neuen staͤrkeren Vergroͤßerung gezeichneten

Gegenstaͤnde dienen. Auf dieselbe Art kann man auch den Maaßstab

fuͤr noch staͤrker vergroͤßernde Objectivlinsen bestimmen.

Hat man einmal fuͤr jede Objectivlinse den entsprechenden Maaßstab

gefunden, so ist es leicht, darnach die wirkliche Groͤße der Objecte zu

bestimmen, voraus gesezt, daß die Zeichnungen derselben jederzeit bei gleichem

Abstand entworfen seyen, d.h. daß der Raum zwischen dem Ocular und dem Tische

immer genau derselbe sey.

Will man die zu messenden Gegenstaͤnde nicht zeichnen, so kann man sich

zum Voraus ein Nez auf einem Stuͤk Carton entwerfen, und es so auf den Tisch legen, daß

das Bild des vergroͤßerten Gegenstandes darauf erscheine. Dieß Nez

scheint dann das mikroskopische Object zu deken: also kann man nach der Zahl der

bedekten Felder des Nezes und deren zum Voraus bestimmten Maaße leicht die

wahren Dimensionen der Gegenstaͤnde berechnen.

Es ist dienlich, dieses Nez mit weißen Linien auf schwarzem Grunde zu entwerfen,

weil auf diesem das Bild des vergroͤßerten Objectes deutlicher gesehen

wird. –“

So weit Amici. – Schließlich kann ich nicht umhin, den Wunsch

hinzuzufuͤgen, daß sein so viel versprechendes, neues katadioptrisches

Mikroskop, welches an Bequemlichkeit beim Gebrauch, an besserer Beleuchtung

undurchsichtiger Objecte, an Farbenlosigkeit, Deutlichkeit der Bilder und weit

staͤrkerer Vergroͤßerung derselben, die bisherigen dioptrischen

Mikroskope uͤbertreffen soll, mehr bekannt und auch von unsern geschikten

deutschen Optikern der Aufmerksamkeit gewuͤrdigt werde, um aus ihren

Haͤnden vielleicht noch vollkommner hervorzugehen.

Erklaͤrung der Kupfertafel.

Fig. 1. 2. und 3. Tab. VIII.

Das runde Planspiegelchen von Stahl in wirklicher Groͤße gezeichnet; Fig. 1. von

Oben, Fig. 2.

von Unten, und Fig.

3. von der Seite angesehen. a ist die

Spiegelflaͤche, b.c der platte Stiel, und d die untere etwas convexe Ruͤkseite des

Spiegelchens.

Fig. 4. 5. 6. und 7. ein

elliptisches Spiegelchen aus Spiegel-Metallcomposition in wirklicher

Groͤße von verschiedenen Seiten abgebildet. Fig. 4. das cilindrische

Stuͤkchen Metall woraus der Spiegel geschliffen, von der Seite angesehen, so,

daß es als rechtwinkliches, gleichschenkliches Dreiek erscheint: a die Spiegelflaͤche, b die Grundflaͤche, c die Peripherie

des Cilinders.

Fig. 5. das am

Stiel b.c befestigte Spiegelchen von Oben senkrecht auf die

elliptische Spiegelflaͤche a.b.e.d angesehen.

Fig. 6. a der hohe zum Zeichnen hingekehrte Rand des

Spiegelchens. b.c der platte Stiel, worauf dieses fest

geloͤthet ist.

Fig. 7. a die untere runde Flaͤche des Spiegelchens,

worauf der Stiel b.c mit dem Plaͤttchen a aufgeloͤthet ist.

Fig. 8. das

Stativ, um mittelst des Spiegelchens a.b mit freiem Auge

zu zeichnen, in halber Groͤße abgebildet, um die Art der Aufstellung und des

Gebrauchs zu versinnlichen. Das Stativ gedenke man sich an ein horizontal liegendes

Reißbrett geschraubt, auf welchem das Papier s.t.u.w so

befestigt ist, daß dessen Mitte x senkrecht unter der

Spiegelflaͤche a liegt. Es wird bei dieser

Stellung des Apparates angenommen, das Spiegelchen a.b

sey so gerichtet, daß dem nahe daruͤber gehaltnen Auge das Bild eines

Gegenstandes unter dem 36 graͤdigen Winkel y.a.z

auf dem Papier s.t.u.w erscheine, daß also y.z den Durchmesser dieses Bildes vorstelle, welcher ein

und einhalbmal in a.x oder in dem Abstand des

Spiegelchens vom Papier enthalten sey.

Fig. 9. die

Vorrichtung, wie das Spiegelchen a.b vor dem Ocularglase

x eines horizontal gerichteten Mikroskopes x.y aufgestellt wird. Man haͤlt das Auge dicht

uͤber die geneigte, im Focus des Oculars x

stehende Spiegelflaͤche a, und sieht senkrecht

gegen die Axe des Tubus x.y, nach dem in

gehoͤriger Entfernung zum bequemen Zeichnen untergelegten Papiere.

Fig. 10.

statt der Vorrichtung Fig. 9. kann man das

Spiegelchen a bloß mit einem laͤngeren, gebognen

Stiele b.c versehen, welches sich in ein breites

Blaͤttchen c endigt, um dieses unter den Dekel

des Ocularglases eines Fernrohres oder Mikroskopes zur Seite einzuklemmen. Es

versteht sich von selbst, daß man dem Stiele ein fuͤr allemal die

gehoͤrige Biegung gegeben habe, damit die Spiegelflaͤche a wie in

Fig. 9.

unter einer Neigung von 45 Graden nahe vor den Focus des Oculars zu stehen

komme.

Tafeln