| Titel: | Beschreibung eines verbesserten Branntwein-Destillir-Apparates von Lambert v. Babo in Weinheim an der Bergstraße. |

| Autor: | Lambert Babo [GND] |

| Fundstelle: | Band 7, Jahrgang 1822, Nr. LXI., S. 420 |

| Download: | XML |

LXI.

Beschreibung eines verbesserten Branntwein-Destillir-ApparatesMan vergleiche

hiemit die Beschreibungen und Abbildungen der verbesserten Brenn-Apparate

im polytechnischen Journal Band 2. S.

377. Bd. 3. S. 436. Bd. 4. S. 386. Bd. 5. S. 156. D. von Lambert v. Babo in Weinheim an der Bergstraße.

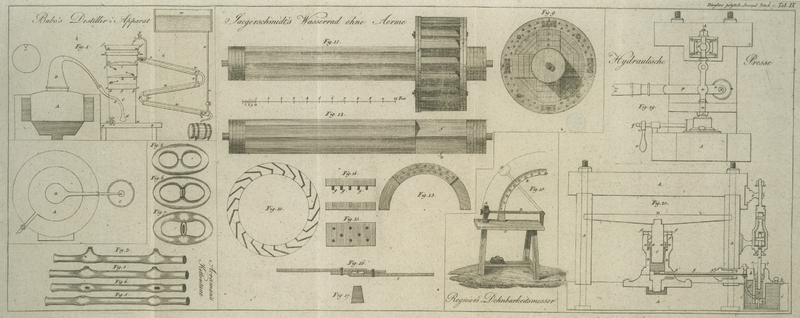

Mit Abbildungen auf Tab. IX.

v. Babo's verbesserter Destillir-Apparat.

Der Preis des Branntweins ist in gegenwaͤrtiger Zeit so

sehr gesunken, daß er, bei der gewoͤhnlichen Art zu brennen, die

Produktionskosten nicht mehr dekt. Um nun doch wenigstens ohne Schaden die

Branntwein-Fabrikation fortsezen zu koͤnnen (die bei vielen

Landwirthen so wesentlich in ihr Gewerbe eingreift), koͤmmt alles darauf an,

den Branntwein mit moͤglichst geringen Kosten darzustellen, und ein Mittel dazu ist die

Vereinfachung der Destillation, wodurch Zeit und Feuermaterial erspart wird. Aus

dieser Ursache entstanden vielerlei zum Theil sehr zwekmaͤßige Vorrichtungen,

um den Branntwein aus der Maische gleich in der ersten Destillation und in

gehoͤriger Starke zu erhalten. Die meisten sind aber fuͤr kleinere

Landwirthe zu kostbar, und werden schon deßwegen nicht so allgemein angewendet

werden, als sie es verdienten. Deßwegen ließ ich mir einen Apparat verfertigen, der

Zwekmaͤßigkeit mit Wohlfeilheit verbindet, und war auch so gluͤklich,

nach mehreren vergeblichen Versuchen den hier beschriebenen auszufinden. Obschon ich

nicht behaupten will, daß mein vorgesezter Zwek auch auf eine andere Art zu

erreichen sey, so hat es sich doch durch zweijaͤhrigen Gebrauch in meiner

Brennerei gefunden, daß er ein reines Fabrikat von gehoͤriger Staͤrke

ohne großen Holzaufwand lieferte, und daher den an ihn gemachten AnordnungenAnodrungen vollkommen Genuͤge leistet.

Er besteht aus folgenden Theilen:

Fig. 1. Tab.

IX. A. der Kessel, bei mir eine rheinischer Ohm

haltend.

B. der Hut, beide in gewoͤhnlicher Form, nur daß

der Schnabel des Huts etwas laͤnger und mehr gekruͤmet ist.

C. der Refrigerator, ein kupferner Cilinder, in welchem

die Absonderung des Branntweins von den bei der gewoͤhnlichen ersten

Destillation mit uͤbergehenden waͤsserigen Theilen geschieht, welche

hier zuruͤkbleiben. Dieser besteht:

a) aus der untern Haͤlfte aa, bb, und ist

bestimmt, das sich niederschlagende Wasser aufzunehmen, welches nach geendigter

Operation durch den Krahn c abgelassen wird. In diesen

Theil des Cilinders senkt sich ein Rohr d.d.d bis

ohngefaͤhr einen Zoll an den Boden desselben. Es ist mit dem Schnabel des

Helms in Verbindung, und erweitert sich an seinem untern offenen Ende, um das

Verstopfen desselben bei

etwaigem Uebergehen der Maische zu verhindern. Seine Bestimmung ist, die aus der

Blase steigenden Daͤmpfe, den moͤglichst weiten Weg zu fuͤhren,

so daß sie durch die ganze Hoͤhe des Cilinders streichen muͤssen.

b) Aus der obern Haͤlfte ee, ff, welche,

auf der untern festgeloͤthet, sich in 3 Absaͤzen g, h, i gegen oben etwas erweitert. Auf dem Absaz g liegt ein Gitter von hoͤlzernen Staͤben,

bestimmt die zur Reinigung des Branntweins noͤthigen Kohlen zu tragen. Auf

den Absaͤzen h und i

befinden sich auf jedem ein gegen oben gewoͤlbter kupferner Dekel, der auf

seinen Seiten so genau als moͤglich auf dem durch den Absaz gebildeten Rand

aufliegen muß. Von diesen Dekeln hat jeder am Rande einen dreiekigen,

ohngefaͤhr 1 1/2 Zoll breiten Einschnitt r. Diese

Einschnitte werden von einander abgekehrt gelegt, und zwar in solcher Richtung, wie

die auf der Zeichnung befindlichen Pfeile es anzeigen. Die Buchstaben k und l bezeichnen die

Stellen, wo bei dem Gebrauche die Einschnitte liegen muͤssen.

Der Raum oder dem Dekel bei ni wird durch eine

kupferne Schuͤssel nn, oo ausgefuͤllt, welche in die obere

Oeffnung des Cilinders bei mm, wie der Helm in die

Blase genau eingepaßt, damit sie eben so luftdicht wie dieser mit Lehm verkittet

werden kann. Diese Schuͤssel senkt sich in den Raum auf diese Art, daß

zwischen ihr, dem unter ihr befindlichen Dekel und den Waͤnden des Cilinders

ein Zwischenraum von ohngefaͤhr 4 Linien bleibt, durch welchen die

aufsteigenden Daͤmpfe zu streichen haben, ehe sie in das mit dem

Schlangenrohr oder sonstigem Kuͤhlapparat in Verbindung stehende Rohr n anlangen koͤnnen. Auf diese Schuͤssel

geht ein etwas hoͤher angebrachtes, mit einem Krahn verschlossenes Rohr s, vermittelst welchem das noͤthige

Abkuͤhl-Wasser aus dem Kuͤhlfaß, oder einem sonst dafuͤr

eingerichteten Gefaͤß in die Schuͤssel geleitet wird. Aus der

Schuͤssel selbst

wird das uͤberschiessende Wasser durch ein am oberen, vorstehenden Rande

angebrachtes Roͤhrchen wieder abgeleitet.

Der Cilinder selbst steht auf einem starken Diel qq, und muß uͤberall luftdicht verschlossen seyn.

Die Behandlungsart dieses Apparates ist einfach und leicht zu finden, erfordert aber

dennoch etwas mehr Aufmerksamkeit, als die gewoͤhnliche Art von Destillation.

Hier die Hauptsache davon.

Vor jeder andern Arbeit wird das Gitter bei g eingesezt,

und so hoch mit Kohlenstuͤken angefuͤllt, daß diese den Dekel von h beruͤhren. (Will man den Branntwein nicht

besonders rein, so koͤnnen die Kohlen auch wegbleiben). Die Dekel h, i werden alsdann eingesezt, so daß die in denselben

befindlichen Einschnitte, wie oben beschrieben, einander gegenuͤber stehen.

Zulezt wird die Schuͤssel eingelassen, und an dem oberen Rande, wie der Helm

in die Blase genau eingekittet. Die Schuͤssel selbst fuͤllt man

ungefaͤhr 1 1/2 Zoll hoch mit kaltem, oder hat man heißes Wasser in der

Naͤhe, ganz mit solchem an, und nun ist der Cilinder zum Empfange der

Daͤmpfe aus der Blase bereit.

Zu bemerken ist, daß wenn man den Cilinder einmal eingerichtet, und die

Schuͤssel aufgekittet hat, derselben drei bis vier Monate stehen kann, ohne

auseinander genommen werden zu muͤssen. Eben so ist das Einfuͤllen von

warmen Wasser in die Schuͤssel nur bei dem ersten Abtreiben der Blase

erfoderlich, indem bei dem spaͤtern Einfuͤllen der Maische in den

Kessel, besonders wenn man mit einem Vorwaͤrmer arbeitet, das Wasser sich

selbst warm erhaͤlt.

Das Antreiben der Blase geschieht ganz auf die gewoͤhnliche Art. Ist der

Schnabel des Helms so beiß geworden, daß er mit der Hand nicht mehr beruͤhrt

werden kann, so muß man die Feuerung vermittelst der Schieber etwas sperren, um das Uebergehen der

Maische in den Cilinder zu verhindern, wodurch die Roͤhre d.d.d sich etwa eben verstopfen, und der Helm abspringen

koͤnnte. – Nach und nach erwaͤrmt sich der Refrigerator bis

oben hin, und der Branntwein geht alsdann in das Schlangenrohr uͤber. Wenn er

anfaͤngt abzurinnen so wird der Krahn bei 5 geoͤffnet, und zwar nur so

viel Wasser eingelassen, als moͤglich ist, die Schuͤssel nach und nach

zu fuͤllen, ohne daß sich das darin bereits erwaͤrmte Wasser wieder

erkalte, indem sonst der an der Schuͤssel sich reinigende Branntwein zu

kuͤhl, und statt in das Schlangenrohr uͤberzugehen, in den Cilinder

zuruͤkfallen wuͤrde.

Da die Einrichtung des ganzen Apparates nur zum Zweke hat, die aus der Blase

tretenden, aus Alkohohl und waͤsserigen Theilen bestehenden Daͤmpfe

sowohl durch die verschiedenen, in dem Cilinder angebrachten Hindernisse, als auch

durch das Vorbeistreichen an dem in der Schuͤssel befindlichen warmen Wasser

in soweit von ihren waͤsseringen Theilen zu befreien, als es noͤthig

ist, um den fuͤr den Branntwein erforderlichen Alkohohlgehalt hervor zu

bringen, so wird man einsehen, daß eine zu heftige Feuerung und daraus entstehende

schnellere Dampfentwikelung vermoͤgend ist, die an der Schuͤssel

vorbeiziehenden Dampfe zu schnell uͤberzutreiben, und dadurch das

noͤthige Verdichten und Zuruͤkfallen der Wasserdaͤmpfe zu

verhindern. Diese treten dann mit in die Schlange, und truͤben und

schwaͤchen den gewonnenen Branntwein.

Bei zu schwacher Feuerung hingegen, oder wenn das in der Schuͤssel befindliche

Wasser sich zu sehr erkaltet hat, geschieht das Gegentheil. Die Daͤmpfe haben

nicht Trieb genug, um das Schlangenrohr zu erreichen, oder sie schlagen sich an der

Schuͤssel zu stark nieder und fallen in den Cilinder zuruͤk, dadurch

erhaͤlt man freilich an der Muͤndung der Schlange ein dem Weingeist

aͤhnliches Produkt; jedoch zu langsam, und nur tropfenweis.

Aus diesen Gruͤnden ergibt sich, daß der Brenner im Verlaufe der Destillation

hauptsaͤchlich darauf zu merken habe, daß die Schlange nie zu stark ablaufe

oder nur tropfe, und muß darnach die Feuerung einrichten. Durch die Uebung von

einigen Tagen findet er hierbei leicht den Mittelweg.

Bei regelmaͤßiger Feuerung lauft nun der Branntwein im Anfange in der

Staͤrke von Weingeist, wird im Verlaufe der Destillation nach und nach von

geringerem Alkoholgehalt, und koͤmmt endlich auf die Staͤrke von

Lutter. Man laͤßt daher den Branntwein, (wie bei dem gewoͤhnlichen

Wein- oder Zartbrand.) bis auf das gewuͤnschte Gewicht ablaufen,

wendet ihn alsdann ab, und sammelt den Nachlauf, um ihn bei der folgenden

Destillation wieder in die Blase zuruͤkzufuͤllen.

Bei dem Ausleeren des Spuͤhlings, wird auch der Cilinder durch den Hahn c abgelassen. Ist die Maische nicht

uͤbergegangen, so erhaͤlt man eine wasserhelle Fluͤssigkeit,

wie bei dem gewoͤhnlichen Zartbrennen, oder Weinen. Man kann sie

wahrscheinlich zu Essig verwenden.

Bei unbefangener Pruͤfung aller dieser Angaben wird man leicht einsehen, wie

viel Muͤhe, Zeit und Feuermaterial durch diesen Apparat bei gehoͤriger

Behandlung erspart wird, ohne daß man bei der Einrichtung großen Kostenaufwand

noͤthig habe. Denn in jeder wohl eingerichteten Brennerei befinden sich 2

Kessel mit eben so viel Schlangenroͤhren und Kuͤhltonnen. Der

Refrigerator soll nun so viel kosten, als der zweite Kessel, so ist doch der Betrag

der Schlange und des Kuͤhlstaͤnders erspart.

Da bei dieser Einrichtung der Maischwaͤrmer als mitwirkender

Kuͤhlapparat gar nicht noͤthig ist, so habe ich ihn bei dieser

Beschreibung nicht angefuͤhrt. In meiner Brennerel steht er fuͤr sich, auf

der Fortsezung des Blasenfeuers, und wird durch dasselbe erwaͤrmt. –

Wenn er auf diese Art auch nicht auf den hohen Grad von Hize gebracht wird, wie

diejenigen, durch welche das aus dem Helm in die Schlange fuͤhrende

Zwischenrohr geleitet ist, so habe ich das gegen den Vortheil, daß die Maische,

obwohl hinlaͤnglich erwaͤrmt, doch lange nicht so leicht ins Kochen

koͤmmt, und im Maischwaͤrmer ihren Alkoholgehalt verliert, wie dieß

bei der gewoͤhnlichen Einrichtung derselben oft der Fall ist. Wollte man

jedoch bei dem beschriebenen Refrigerator auf dieser Art bestehen, so koͤnnte

der Vorwaͤrmer zwischen der Blase und dem Cilinder angebracht werden.

Die beigefuͤgte Zeichnung ist ruͤksichtlich der Verhaͤltnisse,

nach den in meiner Brennerei aufgestellten Geraͤthschaften genommen. Da der

Kessel eine rheinische Ohm haͤlt, so wird jeder Kupferschmied darnach die

noͤthigen Maaße finden koͤnnen. Liebhabern zu diesem Apparat, welche

nicht zu weit von Mannheim entfernt wohnen, wuͤrde ich jedoch rathen, sich

mit Kupferschmiedmeister Hr. Hug, daselbst zu benehmen, der denselben nach meiner

Angabe fertigte, und waͤhrend der Arbeit technische Erfahrungen machte, durch

welche er in den Stand gesezt ist, manche Verbesserungen bei der Bearbeitung

anzuwenden. Ich komme nun zur

Beschreibung des Kuͤhlapparates.

p das Schlangenrohr fuͤr den Durchgang der

Brandweindaͤmpfe;

t die Oeffnung, worin das aus der Maschine kommende Rohr

befestigt ist;

u die uͤber das Kuͤhlrohr laufenden etwa

3'' im Durchmesser haltenden, und beilaͤufig 4 Fuß langen Roͤhren, die

durch die kleinern Roͤhrchen vv in

Verbindung stehen;

w ein Wasserkasten, woraus das zum Kuͤhlen noͤthige Wasser durch das

Rohr xx in den Raum zwischen dem eigentlichen Kuͤhlrohr

und der daruͤber laufenden weiteren Roͤhre geleitet wird;

y der Hahn, durch welchen das erwaͤrmte

Kuͤhlwasser abfließt, welches hier zum Theil in den Einsaz des Cilinders

geleitet ist;

z ein Krahn zum Ablassen dieses Wassers, wenn nicht

gearbeitet werden soll.

Beim Gebrauch wird w mit Wasser gefuͤllt, und der

Krahn y, je nachdem die Kuͤhlung stark oder

schwach seyn soll, geoͤffnet. Das Wasser steigt durch die Roͤhren uu und v hindurch,

kuͤhlt die in der innern Roͤhre streichenden Brands

weindaͤmpfe, und fließt bei y wieder ab. Die

Wirkung dieses Kuͤhlapparats ist hier so groß, daß schon die zweite Biegung

des inneren Rohres bei x immer durchaus kalt bleibt, daß

also die Daͤmpfe schon in den obern zwei Drittheilen des Apparats genug

gekuͤhlt werden.

Die ganze Vorrichtung haͤngt im Brennhause an der Wand, und braucht weit

weniger Raum, als die gewoͤhnlichen Kuͤhlapparate.

Tafeln