| Titel: | Bericht des Hrn. Tarbé de Vauxclairs, im Namen des Ausschusses der mechanischen Künste, über ein Wasserrad ohne Arme, welches Hr. Jägerschmidt, Marktscheider zu Muzig im Oprt. des Niederrhein erfunden, und der Gesellschaft mitgetheilt hat. |

| Fundstelle: | Band 7, Jahrgang 1822, Nr. LXIV., S. 433 |

| Download: | XML |

LXIV.

Bericht des Hrn. Tarbé de Vauxclairs, im Namen des Ausschusses der mechanischen Künste, über ein Wasserrad ohne Arme, welches Hr. Jägerschmidt, Marktscheider zu Muzig im Oprt. des Niederrhein erfunden, und der Gesellschaft mitgetheilt hat.

Aus dem Bulletin de la Société d'Encouragement pour l'Industrie nationale. Dezember 1821. S. 347.

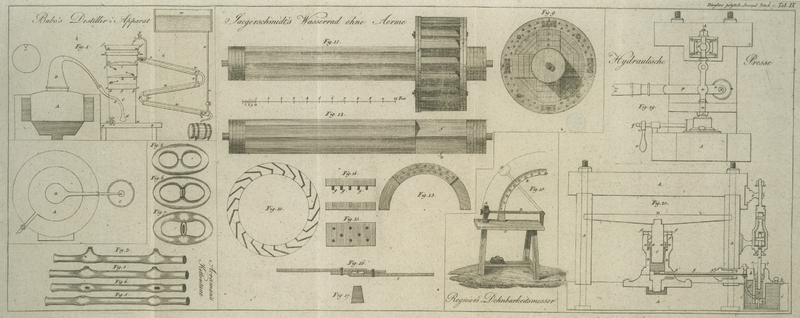

Mit Abbildungen auf Tab. IX.

Tarbé de Vauxclairs Bericht über ein Wasserrad ohne Arme.

Hr. Jaͤgerschmidt bemerkt, daß die Wasserraͤder nach der

gewoͤhnlichen Bauart zu wenig Festigkeit besizen, zumal wenn sie, wie bei

Hammerwerken, einen großen Widerstand zu uͤberwinden haben. Die

Wellbaͤume dieses Rades gehen gewoͤhnlich an den zur Aufnahme ihrer

Arme gemachten Zapfenloͤchern zu Grunde, und oͤfters brechen diese Arme selbst,

weil sie nicht stark genug sind. Diese bedeutenden Nachtheile veranlaßten ihn

uͤber eine zwekmaͤßigere Bauart solcher Raͤder nachzudenken,

und er glaubt, dieselbe in einem Rade ohne Arme, und folglich ohne

Zapfenloͤcher gefunden zu haben. Er versichert, daß ein solches von ihm

gebautes Rad durch 17 Monate Tag und Nacht ununterbrochen ohne die mindeste

Stoͤrung fortging. Nach seiner Zeichnung und Beschreibung wird dasselbe auf

folgende Weise verfertigt.

Nachdem der Wellbaum in gehoͤrigem Verhaͤltnisse zur Groͤße des

Rades vierekig zugehauen wurde, befestigt Hr. Jaͤgerschmidt auf jeder Flaͤche

desselben 5–6 Zoll starke Pfosten, die uͤber einandergelegt, und mit

Nageln unter sich befestigt werden. Er erhaͤlt auf diese Weise die Figur

eines Kreuzes, dessen Winkel gleichfalls mit anderen diagonal laufenden Pfosten

ausgesezt sind. Auf diese Weise entsteht ein hoͤlzerner Cilinder ohne alle

Hoͤhlung, auf welchem die Schaufeln oder Schoͤpfer so angebracht

werden, daß sie das Wasser langer als die gewoͤhnlichen Wasserraͤder

halten. Die Seiten dieser Schaufeln bestehen aus krummen Flaͤchen, welche

durch eiserne Bolzen und Baͤnder gehalten werden, und noch uͤberdieß,

wie die Felgen eines Kutschenrades, mit einem eisernen Reife versehen sind.

Ohne uͤber die Art und Weise der Ausfuͤhrung dieses Baues, welche die

Zimmerleute nach Verschiedenheit des ihnen zu Gebote stehenden Materiales

abaͤndern koͤnnen, sich weiter einzulassen, glaubt der Ausschuß sich

vorzuͤglich auf die Grundsaͤze beschranken zu muͤssen, auf

welchen das Sistem dieses Rades beruht. Er erkennt die Richtigkeit der Bemerkung des

Hrn. Jaͤgerschmidt, daß

man die Einzapfung der Arme in Zapfenloͤcher an Wasserraͤdern nicht

genug mißbilligen koͤnne; wie man indessen diesen Nachtheil, selbst mit

Beibehaltung der Arme, durch Kreuzung derselben um den Baum umher, statt daß sie

durch denselben durchgingen, beseitigen kann, ist bereits an mehreren großen

Trommelraͤdern praktisch dargestellt worden. Eine dieses neue Sistem eines

Wasserrades vorzuͤglich auszeichnende Einrichtung desselben ist der Umstand,

daß das Rad dicht und voll, und nicht hohl ist: allerdings ist ein solches dichtes

Rad, das eigentlich nur einen Holzblok bilden soll, weit fester als ein durch große

Weitungen in seinem Inneren leichter gebautes Rad; man muß indessen bemerken, daß

wenn ein solches dichtes Rad einen bedeutenden Durchmesser haben soll, es auch eine

bedeutende Schwere erhalten muß, wodurch folgende Nachtheile entstehen: 1) kann der

Wellbaum dadurch gebogen, ja sogar gebrochen werden; 2) wird die Reibung auf dem

Zapfenlager dadurch gar sehr vermehrtWenn man das

Rad aus sehr leichtem, durch seine Zusammenfuͤgung darob nicht minder

festen Holze, selbst aus Kork bauen wuͤrde, wurden diese

Einwuͤrfe beseitigt werden. In unseren Alpen sind bei manchem

Hammerwerke seit undenklichen Zeiten solche volle Raͤder, wie man sie

nennt, im Gange. A. d. Ueb.: auch hat Hr. Jaͤgerschmidt nur ein Hammerrad von 7 Fuß

im Durchmesser erbaut. Der Ausschuß glaubt daher, daß dieses Sistem eines Raderbaues

bei Raͤdern von 12–20 Fuß im Durchmesser weniger Vortheile als

Nachtheile bringen wuͤrde; und da ferner kleine Raͤder

verhaͤltnißmaͤßig staͤrker sind, als groͤßere, so muß

man bedauern, daß die hier erreichte Vermehrung der Staͤrke nur an jenen

Raͤdern benuͤzt werden kann, die derselben gewoͤhnlich am

wenigsten beduͤrfen.

Es gibt indessen einzelne Faͤlle, wo der von Hrn. Jaͤgerschmidt vorgeschlagene Bau

vortheilhaft werden mag; und daher schlaͤgt der Ausschuß vor, denselben

oͤffentlich, jedoch mit der Bemerkungen, daß er nicht allgemein angewendet werden kann, bekannt

zu machen.

Erklaͤrung der Abbildung des Wasserrades ohne Arme und ohne Einzapfungen.

Fig. 9. zeigt

das Rad vom vorderen Ende des Baumes aus gesehen.

a) Pfosten, welche den Raum zwischen dem

Baume und dem Umfange des Rades ausfuͤllen;

b) eiserne Schwanzzapfen, welche die

krummen Seitenflaͤchen an ihren Verbindungen zusammenhalten, und das

Auseinanderweichen derselben hindern: sie befinden sich an beiden Seiten

derselben, sind 6 Linien stark, in das Holz verdenkt, und mittelst Bolzen unter

einander verbunden;

c) kleine Keile rings um das Rad, an

beiden Seiten desselben, wodurch die Pfosten desto staͤrker an die

krummen Seitenflaͤchen angetrieben werden.

Fig. 10.

stellt die Abtheilungen der Schaufeln, oder Schoͤpfer nach einer neuen

Vorrichtung dar. Hr. Jaͤgerschmidt versichert, daß das Wasser in denselben

laͤnger, als nach der gewoͤhnlichen Methode, verweilt.

Fig. 11. das

Rad von vorne. Die Seite d wird durch zwei Stellreife

(cercles à clavette) befestigt, welche, wenn

dieses Wasserrad einen Hammer treiben soll, 4–5 Linien dik seyn

muͤssen. Auch die Seite e muß von zwei solchen

Reifen umgeschlossen werden; man ließ sie aber hier unbedekt, um die zwei Lagen der

krummen Seitenflaͤchen zu zeigen, welche durch hoͤlzerne

Naͤgel, Fig.

13., unter einander verbunden sind.

Fig. 12.

zeigt, daß der Theil f des Baumes, auf welchem das Rad

ausgezimmert ist, vierekig ist, auf diesem Viereke, durch welches die Groͤße

des Rades bestimmt wird, sind die Pfosten aufgesezt, welche den Raum des Rades bis zu dem Umfange desselben

hin ausfuͤllen.

Fig. 13.

zeigt zwei, durch eine dritte verbundene, Seitenflaͤchen, welche dritte

Seitenflaͤche mittelst hoͤlzerner Naͤgel zur

Verstaͤrkung der Verbindung derselben auf der Zusammenfuͤgung der

beiden anderen, x, aufgesezt ist.

Fig. 14.

zeigt die Weise, wie die Pfosten aFig. 9., vom

Wellbaume an bis zum Umfange des Rades uͤber einander befestigt werden. Diese

Vereinigung oder Befestigung geschieht naͤmlich mittelst großer

hoͤlzerner Naͤgel g.g.

Fig. 15.

Loͤcher, welche obige hoͤlzerne Naͤgel aufnehmen.

Fig. 16.

Theil der Reife, welcher zeigt, wie dieselben vorgerichtet sind, um die krummen

Seitenflaͤchen des Rades, Fig. 11. zu

verbinden.

Fig. 17.

Stellplatte, welche, in die Oeffnung h eingetrieben, den

Reif sowohl rechts als links anzieht, indem sie wie ein Keil wirkt.

Tafeln