| Titel: | Anwendung der hydraulischen Presse auf Zeughäuser, Pulverfabrikation, Abhobeln des Holzes, Bohren der Metalle etc. |

| Autor: | Hauptmann Franz Georg Friedrich Kausler [GND] |

| Fundstelle: | Band 7, Jahrgang 1822, Nr. LXVI., S. 440 |

| Download: | XML |

LXVI.

Anwendung der hydraulischen Presse auf Zeughäuser, Pulverfabrikation, Abhobeln des Holzes, Bohren der Metalle etc.

Auszug aus des Ingenieurs Dupin Reisen in England. 4 Baͤnd. 1821. Vom k. w. Artillerie Hauptmann v. Kaußler.

Mit Abbildungen auf Tab. IX. und X.

v. Kaußler über Anwendung der hydraulischen Presse.

Die aͤußerst sinnreichen Maschinen, deren die

Englaͤnder sich in ihren Zeughaͤusern bedienen, erhalten ihre raschen

Bewegungen durch

Dampfmaschinen, ihre langsamen dagegen durch hydraulische Pressen.

Diese lezten sind in England sehr gebraͤuchlich. Bramah, der Erfinder derselben, benuzte sie anfaͤnglich zum Abdruk

der geschriebenen Briefe in Copiermaschinen. Jezt dienen sie zur Auspressung des

Oels, sie wirken vortheilhafter, als andere in den Papiermuͤhlen, besonders

zu allen Gegenstaͤnden, die einen langsam und gleichfoͤrmig

fortschreitenden Druk erfodern.

Hier wollen wir uns bloß mit ihrer Anwendung auf die Fabrikation des Pulvers

beschaͤftigen.

Die hydraulischen Pressen erfodern ungeachtet der großen Wirkung, die sie

hervorbringen, keine besonders feste Gebaͤude; sie brauchen sogar weder Mauer

noch Zimmerwerk, indem sie auf kleine Wagen gestellt, uͤberall transportirt

werden koͤnnen.

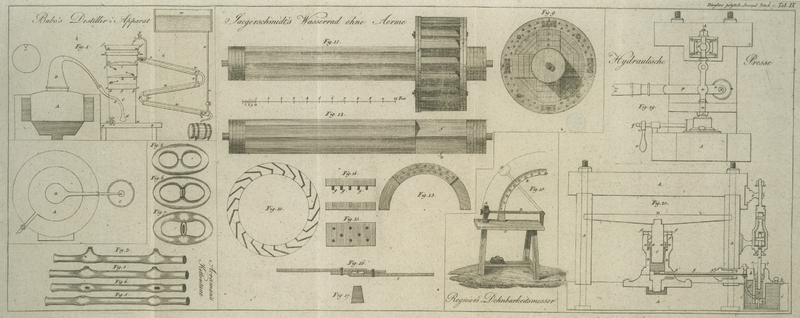

Fig. 19. auf

Tab. IX. stellt eine Seitenansicht solcher Presse vor. Fig. 20. ist ein

verticaler Schnitt der Laͤnge nach.

A.A.A das Gebaͤlke. Es wird vermittelst Bolzen

von geschmiedetem Eisen, und Schrauben festzusammengezogen.

B.B Preß-Cilinder.

C Preß-Kolben.

D Scheibe von gegossenem Eisen, welche gegen die zu

pressenden Gegenstaͤnde druͤkt, wenn der Preß-Kolben sich im

Preß-Cilinder erhebt.

E Stifte, die in dem Preß-Cilinder eingelassen

sind, x.x.x die Liederung, sie besteht aus einem

doppelten Leder, von einem metallenen Ring umspannt, und durch die Stifte E in ihrem Lager festgehalten.

f durchgebohrte Huͤlse, durch welche der

Preß-Kolben geht. Vermittelst dieser Huͤlfe wird die Liederung fest an

den Preß-Cilinder angedruͤkt. Nach oben zu erweitert sich der Raum in derselben.

Dieser Raum wird mit in Oel getauchtem Werg angefuͤllt, und es wird darin

durch eine duͤnne Randleiste festgehalten. Diese Vorrichtung hat den

doppelten Zwek, den Cilinder mit Oel zu versehen, und das Einfallen jedes fremden

Koͤrpers zu beseitigen. g Roͤhre, welche

den Preß-Cilinder mit dem Druk-Cilinder verbindet.

g' Oeffnung in dem Preß-Cilinder, mit einer

Mutter versehen; hier wird das eine Ende der Roͤhre fest eingeschraubt.

y'' das andere Ende der Roͤhre mit ihrer zur

wasserdichten Befestigung versehenen Vorkehrung.

h Ventil, welches sich oͤffnet, wenn das Wasser

aus dem Druk-Cilinder in den Preß-Cilinder geht. ef ist in Form eines Nagelkopfes mit einem Stifte.

Eine Schraube uͤber demselben bestimmt den Raum, innerhalb welchem ef sich bewegen soll, und gestattet zugleich, wenn

man sie ganz herausschraubt, eine Untersuchung und Reparatur des Ventils.

i Behaͤlter, mit Wasser angefuͤllt.

k koͤgelfoͤrmiger Stoͤpser, den

Wasserbehaͤlter zu schließen. Durch diese Oeffnung kann das Wasser,

vermittelst eines Hebers heraus gelassen werden.

l Ventil, wodurch das Wasser aus dem

Wasserbehaͤlter in den Stiefel s dringt.

m Vorkehrung, in welcher das Ventil l sich befindet.

n der Druk-Kolben. In dessen Mitte ist ein Loch,

durch welches ein Hebel p geht, der an dem einen Ende in

u befestigt ist, und an dem anderen einen Handgriff

hat.

Das obere Ende dieses Druk-Kolbens bewegt sich in der Huͤlse t, die am Zimmerwerk befestigt ist.

o Huͤlse, vermittelst welcher die Liederung des

Kolbens n zusammengedruͤkt ist. Wo sie auf die

Liederung druͤkt, ist sie ausgehoͤlt, um das zur Liederung

noͤthige Oel zu fassen.

p Hebel, durch welchen der Kolben n in Bewegung gesezt wird.

q Hahn, der eine Roͤhre, die den Cilinder B mit dem Wasserbehaͤlter i verbindet, schließt. Wenn man diesen Hahn oͤffnet, so fließt

Wasser an den Preß-Cilinder in den Behaͤlter zuruͤk.

Das ist die einfache Konstruktion dieser Presse, dessen Mechanismus keiner weiteren

Beschreibung mehr bedarf. – Wir gehen daher auch zur Anwendung derselben auf

die Pulverfabrikation uͤber.

Es ist bekannt, daß die Kraft des Pulvers vermehrt wirkt, wenn die vollkommen

gemischten Theile desselben stark zusammengedruͤkt werden.

Um die Arbeiter vor der verderblichen Wirkung einer Explosion zu schuͤzen,

sind die beiden Cilinder, der Preß- und der Druk-Cilinder, in zwei

verschiedenen Zimmern, und von einander durch eine starke Mauer getrennt. Unter

dieser Mauer durch geht die Roͤhre g.

Die Mauer ist flach gebaut, der Verfasser wuͤrde vorschlagen, sie in Form

eines Cilinders zu bauen, weil sie bei einer Explosion, wie ein Gewoͤlbe,

besser widerstehen wuͤrde.

Die Pulvermaße, welche zusammengepreßt werden soll, wird in einen rechtwinkligen

hoͤlzernen, mit Blei gefuͤtterten, und mit kupfernen Baͤnden

umfaßten Kasten geschuͤttet. Der Dekel, und die vordere Seite desselben

koͤnnen weggenommen werden; wenn diese eingesezt ist, so wird sie durch

kupferne Riegel in ihrer Stelle befestigt.

Dieser Kasten faßt 150 Kilogr. Pulver. Statt das Pulver in Maße zu pressen, theilen

es die Englaͤnder in duͤnne Lagen, welche sie durch horizontal gelegte

kupferne Scheiben von einander trennen. Hiedurch wird das Zusammenpressen leichter und

vollstaͤndiger bewerkstelligt, und nachher das Pulver leichter

gekoͤrnt.

Soll der Kasten auf die Scheibe der Presse gebracht werden, so naͤhert man

dieser Scheibe ein kleines Geruͤst. Dieses Geruͤst ist mit zwei Falzen

versehen, in welchen der Boden des Troges laͤuft. Auf diesem Geruͤste

wird er gefuͤllt, mit seinem Dekel versehen, und dann auf die Scheibe der

Presse geschoben, die nun in Thaͤtigkeit gesezt wird.

Der Preis einer solchen Presse, an welcher alle Theile von Kupfer sind,

betraͤgt 400 Pfund St. Alle noͤthigen Handwerkzeuge sind mitbegriffen,

und man gibt auch noch die noͤthigen Zeichnungen mit dazuDer

kunstgemaͤße Bau einer solchen Presse, und die genaue Beschreibung

aller ihrer Theile werden in einem der folgenden Hefte umstaͤndlich

nachgetragen werden. D..

Anwendung der hydraulischen Presse auf das Abhobeln des Holzes.

Der merkwuͤrdigste Gebrauch, den man bis auf den heutigen Tag an der

hydraulischen Presse gemacht hat, ist, daß man diese Maschine zum Abhobeln des

Holzes anwendet, (Planning machine). Dabei hat man eine

Menge Schwierigkeiten zu uͤberwinden, und eine große Anzahl wesentlicher

Bedingungen zu erfuͤllen. Im Artillerie-Zeughaus zu Woolwich gelang es

Bramah, seinen Zwek in dieser Hinsicht auf die gluͤklichste Weise zu

erreichen.

Ein horizontales eisernes Rad von etwa 3 Mêtres im Durchmesser, ist durch

Querhoͤlzer, und eiserne Zugbaͤnder, unter einem Winkel von 45°

geneigt, mit seiner Achse fest verbunden. Dieses Rad ist in 32 gleiche Theile

getheilt. In jedem Theilungspunkt befindet sich ein Zapfenloch, durch welches der

obere Theil einer Schneide oder eines Meissels geht. Die Schneiden sind halb

cilinderfoͤrmig gekruͤmmt, so, daß die Achse dieses Cilinders etwa einen

Winkel von 30 Graden mit den Horizont macht; eigentlich sind es sehr starke schiefe

Meissel.

Auf jeder Seite der Achse des Rades befindet sich ein verlaͤngerter Schlitten,

dessen parallele Waͤnde in horizontaler Richtung das zu hobelnde Holz tragen,

welches vermittelst Stellschrauben an diese Waͤnde befestigt ist. Nicht alle

Meissel sind dergestalt gestellt, daß sie im Holz einen Falz von gleicher Tiefe

machen, je fuͤnf oder je sechs derselben sind zusammengerichtet, so, daß der

erste der 5 oder 6, welcher am weitesten von der Achsendrehung entfernt ist, den

mindest tiefen Einschnitt macht; der zweite geht schon etwas tiefer, der dritte noch

mehr, und so fort. Dadurch erhaͤlt man den Vortheil, von den

hervorstehendsten Theilen der Oberflaͤche des zu ebnenden Holzes

noͤtigenfalls bis auf zwei Centimetres, wegnehmen zu koͤnnen.

Wenn die 32 Meissel ihre Umdrehung gemacht haben, so geben die auf dem Holze

befindlichen 32 Vertiefungen zusammen der Breite nach einen Raum, der gleich der

Groͤße ist, um welche der Schlitten waͤhrend einer Umdrehung des Rades

vorgeruͤkt ist. Ist daher die Bewegung des Rades sehr beschleunigt, die des

Schlittens dagegen sehr langsam, so werden jene 32 Vertiefungen oder

Meissel-Spuren einen sehr kleinen Raum einnehmen, und gleichsam eine bis auf

weniges ebene Oberflaͤche darstellen.

Um das Holz vollkommen glatt zu machen, ist ein Hobel auf der Peripherie des Rads

befestigt. Wenn alle Meissel ihre Furchen sehr enge auf einander gezogen haben, so

werden alle Erhabenheiten dieser Furchen auf einmal durch den Hobel weggenommen.

Diese Wirkung ist sehr augenscheinlich; jeder Hohlmeisel, wirft, wenn er

uͤber das Holz hingeht, durch die Wirkung der Centrifugalkraft

faͤcherfoͤrmige Spaͤne auf; die Holzstreifen

vervielfaͤltigen sich immer mehr, bis endlich der Hobel alle in einem Augenblik wegnimmt, und

nur noch eine geometrisch richtige Oberflaͤche uͤbrig

laͤßt.

Haͤtte das Rad, dessen Durchmesser 3 Metres betraͤgt, nicht eine so

aͤußerst genaue Bewegung, so wuͤrden theils die Hobel tiefer

schneiden, als die Meissel, und daher einen ungeheuren Widerstand erleiden, theils

wuͤrden sie uͤber die Streifen weggehen, und die Unebenheiten

derselben nicht hinwegnehmen. Dann wuͤrde das Holz nach der Bearbeitung noch

Vertiefungen und Erhoͤhungen darbieten; es muͤßte daher durch die

gewoͤhnlichen Mittel aufs Neue abgehobelt werden.

Die Achse des Rades dreht sich in zwei Hohlcilindern, von denen der eine in dem

Fußboden, der andere an der Deke des Gebaͤudes unveraͤnderlich

festgemacht ist. Sie geht etwas uͤber den oberen Cilinder hinaus; auf ihren

obern Theil ruht ein Hebel, der seine Unterlage auf der einen Seite hat, und auf der

andern ein Gewicht traͤgt, um dadurch einen bestimmten Druk auf die Achse

auszuuͤben. Hiedurch sind die Meisel mit einem Gewicht beschwert,

vermoͤg dessen sie im Stande sind, den Widerstand des Holzes, das sie

abhobeln, zu uͤberwinden. Da aber die Tiefe der Meisselstreifen das Resultat

eines Gleichgewichts zwischen dem bestaͤndigen Druk der Meissel, und dem

veraͤnderlichen Widerstand der rohen Oberflaͤche des Holzes ist, so

kann diese Tiefe etwas kleiner seyn beim ersten Gang der Meissel, die das zweitemal

die hervorstehenden oder sehr harten Theile vollends wegnehmen; dadurch wird das

Zerbrechen oder Absprengen der Meissel vermieden.

Aus diesem Grunde sind die 32 Meissel, statt alle gleichlang zu seyn, je zu 5 bis 6

nach einer Stufenfolge gerichtet, so daß sie von 1 bis 6 immer, jedoch nur um sehr

wenig, laͤnger werden, und daher das vollenden, was die ersten nicht

bewerkstelligen konnten. Oft soll Holz abgehobelt werden, dessen Dike sehr

verschieden ist, waͤhrend die Hoͤhe des Schlittens so wie die Lage der

Seitenwaͤnde, in welcher dieser laͤuft, bestaͤndig, d.h.

unveraͤnderlich ist; die Ebene der Meissel muß sich daher der obern

Flaͤche des Schlittens naͤhern oder von ihr entfernen, und zwar um

einen Abstand, der der Dike des jedesmahl abzuhobelden Stuͤks Holz gleich

ist; dieß wird durch die hydraulische Presse bewerkstelligt.

Die Achse des mit Meisseln versehenen Rades dreht sich in einem conischen Loch auf

der Spitze eines Stempels, der in dem Cilinder einer hidraulischen Presse befindlich

ist. Laͤßt man Wasser in diesen Cilinder eindringen, so erhebt dieses die

Achse des Rades, und mit diesen zugleich die horizontale Ebene der Meissel. Die

entgegengesezte Wirkung kommt zum Vorschien, wenn man das Wasser ablaͤßt. Ein

Zeiger, der laͤngs eines in Grade eingetheilten Maaßstabes auf einen der

aufrechten Pfaͤhle neben dem Rade sich bewegt, bezeichnet die Dike des zu

bearbeitenden Holzes, welche aus den verschiedenen Erhoͤhungen des Rades

erfolgen. Dadurch also, daß man den Hahn, der Wasser in die hidraulische Presse

aus- und einlaßt, oͤffnet oder schließt, kann man das Holz in

diejenige Lage bringen, welche es je zu der betreffenden Arbeit haben soll.

Wir haben gesagt, daß sich zwei aͤhnliche Schlitten an der Maschine befinden,

und auf jeder Seite der Achse einer. Sie bewegen sich in entgegengesezter Richtung.

Wenn sich die Schlitten zu gleicher Zeit bewegen, so muͤssen die

Hoͤlzer von gleicher Dike seyn; oder es muß unter das duͤnere eine

Unterlage gelegt werden. Gewoͤhnlich hobelt man Laffetenwaͤnde,

Raͤder von einerlei Kaliber zu gleicher Zeit ab. Die Holzstuͤken

werden durch Schrauben auf den Schlitten fest gehalten.

Vermittelst der Hydraulischen Presse wird nicht nur die Hoͤhe des arbeitenden

Rades bestimt, sondern es wird auch die vor und ruͤkgaͤngige Bewegung der

Schlitten durch die Wirkung einer aͤhnlichen Presse ausgefuͤhrt. Eine

Kette ohne Ende laͤuft durch die beiden Seitenwaͤnde, in welchen die

Schlitten sich bewegen, und dann nach Belieben vermittelst einer einfachen

Vorrichtung an jeden derselben befestigt werden. Sollen nehmlich beide Schlitten

sich zu gleicher Zeit bewegen, so wird die Kette ohne Ende an beide befestigt; soll

sich nur ein Schlitten bewegen, so wird die Kette nur an diesen befestigt, von dem

andern aber los gemacht. Diese Kette liegt an ein grosses horizontales Rad an, das

auf seiner Achse ein 2 bis 3 mal kleineres gezahntes Rad traͤgtDamit die

Kette ohne Ende weder nachlassen, noch durch den Gebrauch oder die Hize sich

verlaͤngern kann, wodurch die Bewegung der Schlitten gehemmt werden

wuͤrde, so ist es noͤthig, sie in immerwaͤhrender

Spannung zu erhalten. Am aussersten Ende der Seitenwande, in denen die

Schlitten laufen, lauft die Kette in der Hehlkehle von 3 Raͤdern, von

denen je eines in der Verlaͤngerung jeder Seitenwand und das dritte

in der Mitte befestigt ist. Die Achse bei dem ersten ist unbeweglich, die

des dritten Rades aber ist beweglich, und kann vermittelst einer Schraube

vor oder zuruͤk bewegt werden.. Der Preß-Kolben

einer hydraulischen Presse ist mit einer geraden gezahnten Stange versehen, welche

in das kleine gezahnte Rad, von den oben die Rede war, eingreift. Wird nun Wasser in

den Cilinder der Presse gelassen, so treibt dieses den Kolben, die gezahnte Stange

dreht das Rad, uͤber welches die Kette ohne Ende gespannt ist, und beide

Schlitten bewegen sich gleichfoͤrmig, der eine, um sich der Presse zu

naͤhern, der andere, um sich davon zu entfernen.

Die gezahnte Stange bewegt an ihrem entgegengesezten Ende einem zweiten Kolben in

einem Cilinder, dessen entgegengesezte Wirkung den Schlitten

ruͤkwaͤrts bewegt. Da dieser zweite Cilinder von kleinerem

Durchmesser, als der erste ist, so geht, bei uͤbrigens gleichen Umstaͤnden

die ruͤkgaͤngige Bewegung des Schlittens um vieles schneller von

statten, als die Bewegung vorwaͤrts; dieß ist sehr natuͤrlich, da bei

der ruͤkgaͤngigen Bewegung die Messet nicht arbeiten, und daher von

den Stempel nur der Widerstand, den die Reibung verursacht, zu uͤberwinden

ist.

Da die Geschwindigkeit des mit den Messeln versehenen Rades als bestaͤndig

angenommen wurde, so werden die Meissel um so mehr zu arbeiten haben, je breiter und

haͤrter das abzuhobelnde Holz ist, und je mehr ihm von seiner Dike genommen

werden soll. Um daher die Reibung der Meissel bestaͤndig zu machen, muß man

den Gang der Schlitten mehr oder weniger beschleunigen, je, nach den Dimensionen und

der Beschaffenheit des Holzes, welches abgehobelt werden soll.

Ein Hahn laͤßt eine groͤßere oder kleinere Menge Wassers in den

Cilinder der hidraulischen Pressen eindringen, und von dieser Menge Wassers

haͤngt die Geschwindigkeit der Schlitten bei ihrer Bewegung vorwaͤrts

ab. Der Griff dieses Hahns hat die Gestalt eines Zeigers, der sich auf einem in

Grade eingetheilten Kreise bewegt. Ist der Hahn vollkommen geschlossen, so wird das

Maximum der Geschwindigkeit erreicht; ist der Hahn

ganz aufgedreht, so fließt das Wasser in den Behaͤlter ab, und die

Geschwindigkeit ist Null. Auf aͤhnliche Weise befindet sich auch ein Hahn,

ein Zeiger und ein Quadrat an der Leitungsroͤhre, welche das noͤthige

Wasser zur Ruͤkbewegung der Schlitten liefert.

Die urspruͤngliche bewegende Kraft des ganzen Sistems ist eine Dampfmaschine,

welche mit der Kraft von 6 Pferden arbeitet. An der Mauer, welche den von der

Dampfmaschine und von der Hobelmaschine eingenommenen Raum trennt, ist eine eiserne

horizontale Stange, die an einem Ende ein kreisfoͤrmiges Loch hat, in einen

halberhabenen Kreis von gleichem Durchmesser eingelassen. Dieser Kreis ist auf

exzentrische Art an der

horizontalen Achse befestigt, die unmittelbar durch die Dampfmaschine bewegt wird.

Das andere Ende der Stange ist durch einen Bolzen an dem einen Arm eines umgebogenen

Hobels befestigt, dessen zweiter Arm den Stempel eines Saugewerks in Bewegung sezt.

Durch diese Bewegung kommen zwei Saugewerke in Thaͤtigkeit; Das erste dient

zur horizontalen Bewegung des Schlittens, das andere zur verticalen Bewegung des mit

Meisseln versehenen Rades.

Aus dieses Beschreibung geht hervor, daß jede Umdrehung der horizontalen Achse eine

Umdrehung der vertikalen Achse erzeugt (wenn man die Mittel-Raͤder,

welche einander die Bewegung mitheilen, als gleich annimmt); in der nehmlichen Zeit

hebt und senkt die horizontale Stange den Stempel einmal, der die Schlitten in

Bewegung sezt; die Menge des in die hydraulische Presse eindringenden Wassers steht

daher im Verhaͤltniß mit dem Raum, den die Meissel an dem arbeitenden Rade

durchlaufen. Welches daher auch die Geschwindigkeit der Dampfmaschine, die die

bewegende Kraft ertheilt, seyn mag, so haben die durch die Meissel gezogenen Furchen

die nehmliche Breite, so lange der Zeiger, der den Lauf der Schlitten bezeichnet,

auf dem nehmlichen Punkt des Quadranden bleibt.

Die eben beschriebene Maschine ist in jedem ihrer einzelnen Theile einfach und leicht

zu unterhalten. Ein kleiner Keil oder eine Schraube reichen hin, um jedes

Schneidzeug einzeln zu befestigen, oder heraus zu nehmen. Die beiden einfachen

Verzahnungen arbeiten, ohne sehr zu erleiden. Gleichwohl muß man, wenn das Hauptrad

in Bewegung gesezt werden soll, Sorge tragen, es vorher mit der Hand zu drehen, weil

sonst leicht Zaͤhne an den Raͤdern durch die Gewalt, mit der die

Dampfmaschine arbeitet, abgebrochen werden.

Diese Maschine ist zwar beim ersten Ankauf allerdings kostspielig; betrachtet man

jedoch die geringen Unterhaltungskosten, welche sie erfodert, und die außerordentliche

Schnelligkeit, mit welcher sie arbeitet, so findet man, daß es oͤkonomisch

ist, sie anzuwenden; denn im Augenblik des Bedarfs muß eine Maschine

unermaͤßliche Resultate geben, die in 1 bis 2 Minuten jede Laffetenwand vom

groͤßten Caliber mit groͤßter Vollkommenheit abhobelt.

Hydraulische Presse zum Bohren der Metalle.

In dem Zeughaus zu Woolwich dient eine kleine hydraulische Presse zum Bohren der

Metalle. Eine Dampfmaschine sezt den senkrechten Bohrer in Bewegung, der nach Unten

arbeitet. Mit der einen Hand legt der Arbeiter das Stuͤk Metall, in welches

er ein mehr oder minder tiefes Loch bohren will, unter den Bohrer, und auf die

Unterlage der hydraulischen Presse, mit der andern Hand druͤkt er auf den

Hobel der Wasser einlassenden Pompe und ordnet die Bewegung dergestalt an, daß sich

das Stuͤk Metall dem Bohrer nach Maasgabe seiner Arbeit nuͤhert.

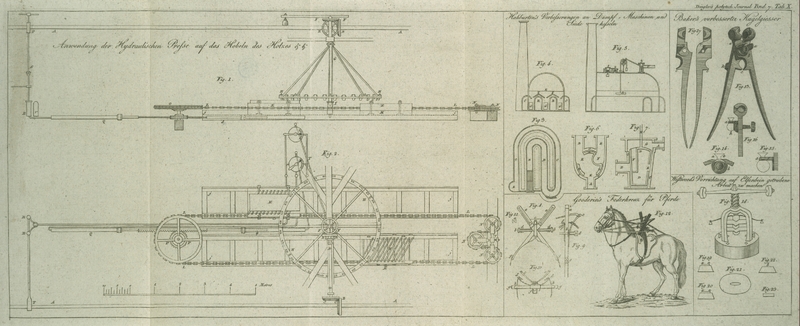

Beschreibung der Zeichnung der Maschine zum Abhobeln des Holzes. (Planing-Machine.)

Fig. 1. und

2. Tab. X.

Vertikale und horizontale Projection der Maschine. Urspruͤngliche bewegende

Kraft, einer Dampfmaschine; Achse A. –

Winkel-Raͤder B.C. – Achse D. – Winkelraͤder E.F.; – Achse G. – Rad, das mit

Meisseln und Hobeln versehen ist, H. – I. Cilinder einer hydraulischen Presse, um das Rad HH zu senken oder zu erhoͤhen; II. Seitenwaͤnde, die eine vor, die andern

hinter der Achse F; K, Schlitten, welche in jeder der

Seitenwaͤnde laufen, und das abzuhebelnde Holz tragen. L, L, Kette ohne Ende, welche die Schlitten bewegt; M, Schraubenkopf, vermittelst dessen die Ketten ohne Ende an den Schlitten

befestigt ist, und ohne welchen sich dieser nicht bewegen kann. N. drei Raͤder, von denen zwei an ihner Achse

befestigt, das dritte

beweglich ist, die Kette lauft uͤber diese drei Raͤder, sie wird

staͤrker angespant, wenn man das mittlere Rad vermittelst einen Schrauben V vorwaͤrts bewegt; O

grosses Rad am andern Ende der Kette; P gezahntes Rad,

das eine und dieselbe Achse mit dem Rad O hat, und seine

Bewegung durch eine gezahnte Stange erhaͤlt, die sich in 2 Stempel endigt,

von denen der eine in dem Cylinder Q, der andere in den

Cilinder q laͤuft; Qq arbeitende Cilinder eine hydraulischen Presse, deren Wasser aus der

Roͤhre R kommt; RR zwei Pumpen; r Luftbehaͤlter zum

Behuf der Fortdauer der Wirkung der Pumpen; S, Schaft

der Pumpe.