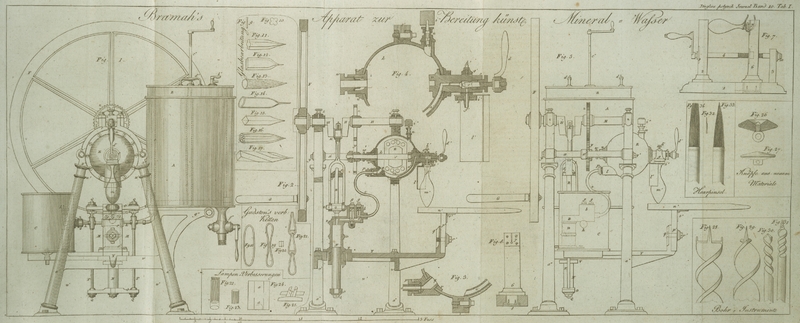

| Titel: | Beschreibung der Maschine des Hrn. Bramah zu London zur Erzeugung der Mineral-Wasser. Von Hrn. Hoyau. |

| Fundstelle: | Band 10, Jahrgang 1823, Nr. I., S. 2 |

| Download: | XML |

I.

Beschreibung der Maschine des Hrn. Bramah zu London zur Erzeugung der Mineral-WasserSeit der Zeit, als man durch erweiterte physikalische und chemische Kenntniße die

Bestandtheile und den Gasgehalt der Mineral-Wasser ausmitteln lernte, war man

auch bemuͤht, die Mineral-Wasser durch Kunst darzustellen. Mehrere

derselben werden bereits durch Kunst von derselben Heilkraft erzeugt, als sie

uns der Schooß der Erde spendet. Vorschriften mit Abbildungen der Apparate

findet man in Goͤtting's Taschenbuch fuͤr Apotheker und

Scheidekuͤnstler; in Trommsdorf's Journals der Pharmacie; in Grens- und

Gilberts Annalen der Physik; in Scheerers-, Gehlens- und Schweigger's chemischen

Journalen, in Buchner's Repertorium der Pharmacie, so wie in jedem guten

Handbuch der Chemie. Die Maschine des Hrn. Bramah zeichnet sich vor allen uns

bekannt gewordenen Apparaten, um Waͤsser mit Gas zu saͤttigen,

durch den sichern Erfolg der Verbindung am vortheilhaftesten aus, weshalb wir

wuͤnschen, daß sie in den verschiedenen Gegenden Deutschlands, welche von

den vorzuͤglichem Mineral-Quellen entfernt liegen, erbaut und durch

wissenschaftliche Maͤnner jene Mineral-Wasser kuͤnstlich erzeugt

wuͤrden. Der gegenwaͤrtig uͤberaus wohlfeile Preis der

Schwefelsaͤure erlaubt die Anwendung dieser Saͤure zur

Gasentbindung an allen Orten, so daß eine Flasche kuͤnstliches

Mineral-Wasser nur auf einige Kreuzer zu stehen kommt. D.. Von Hrn. Hoyau.

Aus dem Bulletin de la Société pour l'Encouragement de l'Industrie nationale. Julius 1822. S. 216. Im Auszuge.

Mit Abbildungen auf Tab. I. und II.

Hoyau's Beschreibung der Bramah'schen Maschine zur Erzeugung der Mineral-Wasser.

Es unterliegt keinem Zweifel, denn es ist Thatsache, daß, so

wie wir durch die Fortschritte der Chemie der Mineral-Wasser bei einzelnen

Hunderteln genau analysiren lernten, wir auch im Stande sind, dieselben eben so

wieder zusammen zu sezen, wie sie aus der Hand der Natur hervor gingen.

Gluͤklicher Weise ist diese Zusammensezung so leicht, daß man diese

kuͤnstlichen Mineral-Wasser durch dieselbe haͤufig wohlfeiler, als von der Quells selbst

her beziehen, und eben deßwegen auch mehr allgemein anwenden kann.

Die hoͤchste Schwierigkeit bei der kuͤnstlichen Bereitung der

Mineral-Wasser war bisher die Verbindung des geschwefelten Wasserstoff- und des

kohlensauren Gases mit dem Wasser, welche beiden Gase nicht durch reichlichere

Aufloͤsung derjenigen Koͤrper, welche sie enthielten, sondern bloß

durch hoͤheren Druk mit demselben innig verbunden werden konnten: denn je

hoͤher der Druk, desto sicherer und leichter die Verbindung.

Die hier beschriebene Maschine des Hrn. Bramah zu London

hat auch keinen anderen Zwek, als Wasser, in Verbindung mit verschiedenen

Substanzen, mit diesen Gasen zu saͤttigen. Die Aufgabe war: dieses Wasser in

einem vollkommen geschlossenen Gefaͤße einzusperren, das zugleich stark genug

ist, um der Ausdehnungskraft des zusammengedruͤkten Gases zu widerstehen (was

leicht moͤglich war), das damit gesaͤttigte Wasser in Flaschen zu

ziehen, und es sodann in den Handel zu bringen. Man fand es indessen vortheilhaft,

die Maschine so einzurichten, daß sie ununterbrochen das gesaͤttigte Wasser

liefern konnte, und hierin besteht der Vorzug der Maschine des Hrn. Bramah, welche auf folgende Weise gebaut ist:

A, Tab. I. und II., ist ein Gefaͤß, in welchem der

Koͤrper zersezt wird, welcher das Gas liefert; B

ein Gasometre, welches das Gas in dem Verhaͤltnisse aufnimmt, als er sich

bildet, und einen Ruͤhrer durchlaͤßt, dessen Achse und Kurbel man

uͤber dem Gasometer sieht.

C ist ein Gefaͤß, welches die salzige

Aufloͤsung enthaͤlt, womit das Gas verbunden werden muß.

D eine Punpe, welche die Fluͤßigkeit und das Gas

in ein eingeschlossenes Gefaͤß treibt, das dieselben aufnehmen muß.

E ein kugelfoͤrmiger Verdichter, der das Wasser

und das Gas aufnimmt, und in welchen die Vereinigung beider geschieht.

Dieß sind die Hauptstuͤke der Maschine. Die uͤbrigen hiezu

gehoͤrigen Theile sind:

Ein Flugrad F mit einer Kurbel G, das auf einer in einen Winkel gebogenen Achse H aufgezogen ist, und den Staͤmpel der Pumpe bewegt. Eine Gabel I, welche an ihrem Ende ein Halsstuͤk K traͤgt, das den Zapfen der gekruͤmmten

Kurbel H umfaßt: die beiden Arme dieser Gabel enden sich

in zwei durchloͤcherte Tazen, durch welche ein Bolzen L laͤuft, welcher sie mit dem Gestelle M des Staͤmpels und N der Pumpe

verbindet. Dieses Gestell bildet ein Rechtek, welches aus zwei Querstuͤken

OO besteht, die durch die zwei kleinen

Saͤulen PP vereint sind, deren beide Enden

die Schrauben QQ aufnehmen, welche die

Querstuͤke OO auf die Lager

aufdruͤken, mit welchen die Saͤulen versehen sind. Das obere

Querstuͤk hat eine Stange R, welche als

Leitungs-Stange dient, und durch ein kupfernes Auge S

laͤuft, das sich in der Mitte eines festen Querstuͤkes T der Maschine befindet.

Der Staͤmpel N ist ein kupferner Cylinder, welcher

durch eine Buͤchse oder Krone von ausgetieften Leder U (Fig.

2.), wie an hydraulischen Pressen, laͤuft. Der Zaum oder der

umgestuͤlpte Rand dieser Krone ist an der Oeffnung der Krone befestigt, und

mittelst einer Schraubenmutter V in diese Oeffnung

eingeschraubt. Der Koͤrper der Pumpe D hat einen

breiten Ansaz oder Zaum X, der demselben als Lager

dient, wodurch er auf dem Querstuͤke Y der

Maschine befestigt wird.

Das obere Ende des Koͤrpers der Pumpe ist mit einer Schrauben-Platte Z geschlossen, welche eine Roͤhre a traͤgt, die in die Klappen-Buͤchse

fuͤhrt. Diese Buͤchse b bildet, mittelst

der Ruͤhre a, mit der Platte U einen Koͤrper. Sie enthaͤlt die beiden

Klappen c und d, wovon die

eine das Wasser und das Gas in den Koͤrper der Pumpe fuͤhrt, die

andere beide entweichen laͤßt, und denselben den Weg in das Gefaͤß C mittelst der Roͤhre h oͤffnet, die sie dahin leitet. Jede Klappe befindet sich im

Grunde eines walzenfoͤrmigen Loches f, welches

sich mittelst eines Schrauben-Pfropfes g schließen

laͤßt.

Wir muͤßen hier noch der Roͤhre h

erwaͤhnen, die man in Fig. 2 im Durchschnitte

sieht, und die unter der Einleitungs-Klappe c

hinlaͤuft. Diese Roͤhre laͤuft durch die ganze Maschine unter

dem Systeme der Klappen hin, und steht an einem seiner Enden mit dem Gasometre B, an dem andern mit dem Gefaͤße C in Verbindung, welches die Aufloͤsung

enthaͤlt. Ihre beiden Arme sind durch die Haͤhne ii unterbrochen, deren einer has Eindringen der

Fluͤßigkeit, der andere jenes des Gases sperrt. Mittelst dieser Haͤhne regelt man das

Verhaͤltniß des Gases bei dieser Mischung, und folglich den

Saͤttigungs-Grad der Fluͤßigkeit.

Die Roͤhre e bringt diese Mischung, die durch die

Pumpe aufgezogen wird, in den sphaͤrischen Raum k, wo die Saͤttigung geschieht. Dieses Gefaͤß ist mit

folgenden Theilen versehen: 1tens mit einer Einleitungs-Oeffnung l; 2tens mit einem Ruͤhrer m; 2tens mit einer Sicherheit-Klappe n; 4tens

mit einem Auslauf Hahne o, deren sinnreiche Einrichtung

wir jezt beschreiben wollen.

Die Einleitung-Oeffnung l,

Fig. 3. Tab.

I. nimmt das Ende der Roͤhre e auf, die mit einem

kleinen Aufsaze versehen ist, dessen Durchmesser beinahe jenem der Muͤndung

gleich kommt. Der Grund des Loches ist mit einer ledernen Scheibe versehen, die in

ihrem Mittelpuncte ein Loch hat, welches dem Innern der Roͤhre e gleich kommt. Das Innere der Muͤndung ist

schraubenfoͤrmig ausgebohrt zur Aufnahme der maͤnnlichen Schraube p, durch welche die Roͤhre e laͤuft. Diese maͤnnliche Schraube dient, den Aufsaz der

Roͤhre e auf die kleine lederne Scheibe

aufzudruͤken, und dadurch die Roͤhre an den Ballon E hermetisch anzudruͤken. Das

Einleitungs-Stuͤck ist an dem Ballon E auch durch

sein Vorsprungs-Ende q befestigt, welches die weibliche

Schraube r aufnimmt; der aͤußere Aufsaz ist durch

eine Lederscheibe davon geschieden, welche der Fluͤßigkeit und dem Gase in

der Kugel den Durchgang hermetisch versperrt.

Man hat zur innigeren Vereinigung des Gases fuͤr dienlich erachtet, die

Beruͤhrungs-Puncte des Gases mit der Fluͤßigkeit zu vermehren, und in

dieser Hinsicht in dem Ballon eine Scheibe m,

Fig. 2,

angebracht, die durchloͤchert und auf einer Achse s aufgezogen ist, welche durch den Mittel-Punct der Kugel laͤuft,

und bei der Tubulirung t hervortritt. Leztere besteht

aus drei abgesonderten Theilen: 1tens aus dem Koͤrper, der durch eine in dem

Ballon angebrachte Oeffnung laͤuft, und durch eine lederne Scheibe zwischen

seinem Aufsaze und der inneren Flaͤche der Kugel davon getrennt wird. 2tens

aus einer weiblichen Schraube u, welche auf dem

hervorspringenden Theile des Koͤrpers der Tubulirung aufgeschraubt wird, und

zum Andruͤken

des besprochenen Aufsazes gegen die innere Flaͤche des Ballons dient, so daß

sie hermetisch die Oeffnung schließt, die diese Tubulirung aufnimmt. Da es

aͤußerst wichtig ist, die Entweichung des Gases und der Fluͤßigkeit

durch die Einfuͤhrungs-Oeffnung der Achse des Ruͤhrers zu hindern, und

dieselbe so genau als moͤglich zu schließen, ohne dabei die Kraft, welche den

Ruͤhrer dreht, vermehren zu muͤßen, so hat Hr. Bramah in dem Koͤrper der Tubulirung t

einen Kranz von Leder angebracht, der jenem der Pumpe aͤhnlich ist, und auf

dieselbe Weise mit einem Schrauben-Pfropfe w geschlossen

wird. Diese Art von Ring, die in Fig. 4 dargestellt ist,

schließt um so genauer, als das Gas sich stark ausdehnt, indem der Druk auf den

kleinen Leder-Cylinder dann viel groͤßer ist, und denselben starker an die

AchseIch habe diese Vorrichtung in den koͤnigl. Werkstaͤtten

angewendet, um die Achsen an der archimedischen Schraube des Cagnardelles

damit einzufassen; sie hat mir vollkommen gelungen. Hr. Baron Cagnard de la Tour, dem die Wissenschaften so

viele Entdeckungen verdanken, und der uns neuerlich eine wichtige Arbeit

uͤber die Ausdehnung der Gasarten schenkte, hat dieser Vorrichtung

seinen Beifall geschenkt. A. d. O. Es sind hier, wie an manchen anderen

sinnreichen Maschinen mehrere Vorrichtungen angebracht, die man bei anderen,

hoͤchst disparaten, sehr gut benuͤzen kann. A. d. Ueb. andruͤkt. Diese Achse, deren eines Ende in einer Pfanne v, das andere in einem Loche x sich dreht, hat ein kleines Triebrad y,

welches von einem anderen auf der Spindel H aufgezogenen

Rade z bewegt wird: diese beiden Raͤder sind

gleich, und der Ruͤhrer dreht sich so oft als die Kurbel. Die

Sicherheits-Klappe n, deren Oeffnung 1 1/2 Linie im

Durchmesser haͤlt, besteht aus einer Tubulirung, welche mit der Kugel einen

Koͤrper bildet, und auf welche eine Roͤhre aufgeschraubt wird, die mit

einem kleinen, in der Mitte durchbohrten, Schrauben-Pfropfe geschlossen ist, so daß

die Stange der Klappe durch dieselbe laufen kann. Diese Stange ist mit einem

Aufsazgewichte i'' versehen, welches die Klappe auf ihre

Oeffnung aufdruͤkt, und dessen Schwere so berechnet ist, daß man im Ballon

einen Druk von 15–20 AtmosphaͤrenAtmospaͤhren erzeugen kann, ehe das Gas zu entweichen vermag: die Roͤhre, welche

die Stange der Klappe aufnimmt, ist mit einer Seiten-Oeffnung versehen, um das Gas entweichen

zu lassen, wenn die Klappe sich hebt. 3tens endlich aus der Tubulirung des

Auslauf-Hahnes, welches eben so, wie jene des Ruͤhrers, befestigt ist. Dieser

Hahn, der eigentlich eine Klappe ist, fuͤhrt eine kleine Roͤhre a', die bis in den Grund der Kugel reicht. Der

Koͤrper desselben ist gleichfalls mit einem Loche b' versehen, welches sich mit dem ersteren verbindet, und in einen hohlen

Kegel sich endet, der das Ende des Zapfens c' aufnimmt,

die die Sperre oder Klappe bildet. Dieser Zapfen, welcher glatt ist, geht durch eine

Werk-Buͤchse, die das Ende der Tubulirung bildet. Es ist an dem Theile,

welcher durch den Pfropf der Buͤchse geht, der ihm als Schraube dient, mit

einem sehr starken Ansaze versehen, und hat eine Kurbel d', mittelst welcher man ihn vor- oder ruͤkwaͤrts treiben,

d.h. die Oeffnung der Roͤhre b' oͤffnen

oder schließen kann. Ein, nahe an dieser Oeffnung angebrachtes, Loch e' laͤßt die gesaͤttigte

Fluͤßigkeit durch, und ein kleiner Ansaz f', der

in die Bouteille gebracht wird, leitet die Fluͤßigkeit, mit welcher man sie

fuͤllt. (Fig.

4.)

Das Stuͤk g', welches diesen Ansaz traͤgt,

ist ein Halsstuͤk, das den Koͤrper des Hahns aufnimmt: die Oeffnung

dieses Halsstuͤkes ist vertical-oval. Diese Form gestattet eine kleine

lederne Scheibe zwischen den Koͤrper des Hahnes und die innere

Oberflaͤche des Halsbandes g' zu bringen, um den

Durchgang aus dem Loche e' in die Roͤhre f' zu schließen. Man faͤngt also damit an, das

Loch e' auf die Oeffnung der kleinen Roͤhre f' zu reiben, und man druͤkt diesen Theil des

Ringes g' auf die aͤußere Oberflaͤche des

Cylinders mittelst der Schraube h', wodurch die

Verbindung e' mit f'

geschlossen wird. Die kleine Roͤhre f', hat an

ihrer Basis einen Vorsprung, und fuͤhrt daselbst die Kapsel i', welche die Scheibe k'

aufnehmen muß, die aus irgend einer biegsamen Substanz, wie z.B. Leder oder

Kautschuk, verfertigt wird. Um sie an ihrer Stelle zu erhalten, hat man auch dem

Koͤrper der kleinen Roͤhre f' einen

Vorsprung gegeben, so daß die Scheibe sich auf diese Roͤhre so lang

aufschrauben laͤßt, bis sie den Grund der Kapsel i' beruͤhrt.

Zwischen dem Stuͤke i' und dem Grunde des

Halsstuͤkes hat man einen platten Ring befestigt, der am Panzer l; so angebracht ist, daß derselbe, da er einen Theil

des Cylinders bildet sich

drehen und in die gehoͤrige Lage stellen kann: dieser Panzer dient dem

Arbeiter als Schuzwehr gegen die Scherben der Flaschen, wenn diese bei dem

Fuͤllen der gasartigen Wasser spraͤngen.

Die Flaschen, deren man sich in England bedient, haben die Form m'; die Spize, in welche sie sich enden, dient bloß

dazu, daß sie niemals gerade gestellt werden koͤnnen, folglich, so lang noch

irgend etwas von Fluͤßigkeit in denselben vorhanden ist, der Kork feucht

gehalten, und die Entweichung des Gases gehindert wird, welche unvermeidlich Statt

haben wuͤrde, so bald der Kork troken ist. Wenn die Flaschen gefuͤllt

sind, taucht man sie am Halse und Korke in Harz, um sie hermetisch zu schließen.

Die bewegliche Scheibe k', von welcher wir oben sprachen,

dient, die Flasche in dem Augenblike der Fuͤllung so zu schließen, daß kein

Gas entweichen kann; um sie mit ihrem Halse an dieser Scheibe angedruͤkt zu

erhalten, hat man einen Knecht n' angebracht, der sich

mittelst eines Gewindes o' drehen und stellen

laͤßt. Ein Theil dieses Gewindes ist auf dem Knechte aufgeschraubt, der

andere auf einer hoͤlzernen Stuͤze p',

welche mittelst eines Bolzens r' an einer anderen

gegossenen Stuͤze q' befestigt ist, die mit der

Maschine ein Ganzes bildet. Eine Kerbe s, in der

Stuͤze p' laͤßt sie in jede nach der

verschiedenen Groͤße der zu fuͤllenden Flaschen noͤthige Lage

stellen.

Der kugelfoͤrmige Verdichter E besteht aus zwei

kupfernen Halbkugeln, deren jede einen Ansaz zur Verbindung derselben mittelst 12

Bolzen besizt, welche durch den Ansaz derjenigen Halbkugel, die den Hahn

traͤgt, durchlaufen, und sich in den Aufsaz der anderen Halbkugel

einschrauben. Vier andere Bolzen befestigen diese lezte Haͤlfte der Kugel auf

einem Ringe von Gußeisen t. (Siehe Fig. 2 und 4.)

Alle oben beschriebenen Stuͤke ruhen auf einem Gestelle von Gußeisen, welches

aus zwei aͤhnlichen Stuͤken u' besteht,

die mittelst zweier anderer gegossenen Stuͤke, i', die ein Ganzes mit denselben bilden, und Mittelst zweier eiserner

Sprizen x', die an ihren Enden mit Ansaͤzen und

mit weiblichen Schrauben y versehen sind,

zusammengehalten werden. Dieses Gestell traͤgt die Hauptstuͤke z' des Achbaumes H. Die vier

geneigten Saͤulen a''

ruhen jede auf einer

eigenen Unterlage, durch welche zwei maͤnnliche Schrauben laufen, die die

Maschine auf einer großen eisernen oder hoͤlzernen Tafel befestigen.

Die hier nicht erwaͤhnten Theile werden weiter unten in der Erklaͤrung

der Figuren vorkommen.

Wenn man von dieser Maschine Gebrauch machen will, fuͤllt man das

Gefaͤß C mit der Salz-Aufloͤsung, welche

die Basis des zu erzeugenden Wassers bildet; hierauf bringt man jene Substanzen in

den Recipienten A, deren Zersezung das Gas erzeugen

soll, und gießt die Fluͤßigkeit, welche die Zersezung bewirkt, auf dieselben.

Das sich entwikelnde Gas hebt das Gasometer B, welches

mittelst eines Gewichtes an dem Ende einer Kette, die uͤber eine Rolle

laͤuft, im Gleichgewichte erhalten wird. Ein kleiner Ruͤhrer c'' dient zum Umruͤhren der Mischung und zur

Befoͤrderung der Gas-Entwikelung.

Nachdem dieß geschehen ist, laͤßt man die Pumpe spielen, indem man das Flugrad

dreht, und oͤffnet in gehoͤriger Weite, (welche man durch Uebung bald

bestimmen und aus der Beschaffenheit des Wassers, von welchen man ein paar

Bouteillen zur Probe abzieht, bald kennen lernt,) die beiden Haͤhne ii. Wenn man findet, daß das Wasser genug Gas

aufgenommen hat, faͤngt man an, die Flaschen zu faͤllen, und stellt

die Haͤhne ii so, daß ihre Oeffnung

unwandelbar fest bleibt, und waͤhrend der Zeit, als eine Flasche

gefuͤllt wird, eben so viel gesaͤttigtes Wasser wieder in den

Verdichter zufließt. Auf diese Weise geht die Arbeit ununterbrochen fort, und man

kann, wenn der Arbeiter geschikt ist, in einer Stunde 150 bis 200 Flaschen

fuͤllen. Der Arbeiter, der die Flaschen zu fuͤllen hat, nimmt den

Hebel n' zwischen die Beine, und druͤkt das

andere Ende desselben so weit herab, daß die kleine Roͤhre f' in den Hals der Bouteille gelangen kann. Hierauf sezt

er die Spize der Flasche in eine kleine, an dem Hebel n'

zur Aufnahme derselben angebrachte, Vertiefung, und druͤkt, indem er sich auf

den Knecht stuͤzt, die Muͤndung der Flasche auf die Scheibe k', um erstere zu schließen. Er dreht nun den Hebel d' des Hahnes, wodurch die Klappe e' sich oͤffnet, und die Fluͤßigkeit in die Flasche

laͤuft. Indessen wuͤrde die atmosphaͤrische Luft in der Flasche

das Einstroͤmen der Fluͤßigkeit in dieselbe hindern, wenn der Arbeiter

nicht von Zeit zu Zeit den

Hebel n' bewegte, und dadurch die Muͤndung der

Flasche oͤffnete. So bald er sieht, daß sie voll ist, schließt er

augenbliklich den Hahn, zieht die Flasche schnell zuruͤk, und verschließt sie

mit dem ihm zur Seite liegenden Korke. Diese Arbeit muß so schnell als

moͤglich geschehen, damit das Gas nicht aus dem Wasser entweicht.

Da die Flaschen bei dem Fuͤllen leicht springen, muß der Arbeitet an der Hand,

mit welcher er die Flasche ergreift, mit einem starken Handschuhe versehen, und sein

Gesicht mit einem Visire bedekt seyn, er ist vom Halse an bis auf die Fuͤße

mit einer ledernen Schuͤrze bekleidet, und stellt noch uͤberdieß den

Panzer so, daß sein ganzer Leib dadurch geschuͤzt wird: denn die Zerplazung

geschieht zuweilen mit solcher Staͤrke, daß die Glasscherben die Kleider

durchschneiden und in den Leib eindringen koͤnnten. Eben dieß geschieht auch

noch bei'm Zubinden der Flaschen, und bei dem Eintauchen derselben in Pech.

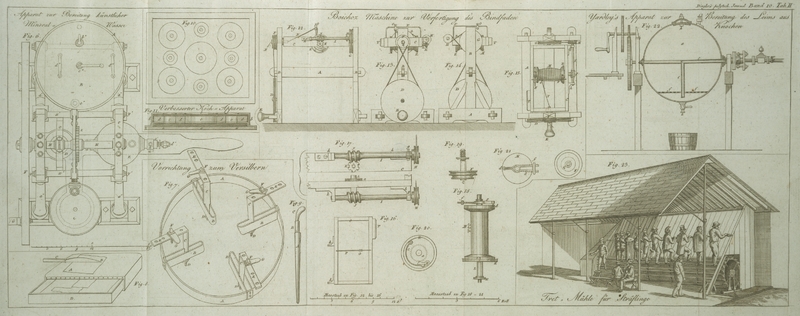

Fig. 7 und

8 stellt

eine kleine Maschine zum Zubinden der Flaschen dar; sie besteht aus einem starken

Stuͤke Holz 1, auf welchem einem Pfosten 2 und eine Stuͤze 3

aufgezogen ist; ersterer nimmt eine maͤnnliche Schraube 4 auf, an deren Ende

sich eine Kurbel 5 befindet. Diese Schraube laͤuft durch eine

Schraubenmutter, welche in den Pfosten 6 befestigt ist, der dem Pfosten 2 gleich

kommt, und in einem in dem Stuͤke befindlichen Falze sich hin und her

schieben laͤßt. Man wird leicht einsehen, daß, je nachdem man die Kurbel

rechts oder links dreht, das Stuͤk 6, in welchem die maͤnnliche

Schraube fest steht, vor oder ruͤkwaͤrts geschoben werden muß. Der

obere Theil dieses Stuͤkes ist mit einer Platte 7 beschlagen, in welcher eine

Spalte vorkommt, die sich in ein kleines Loch endet (Fig. 8): der untere Theil

ist gleichfalls mit einer Platte, 8, versehen, welche mittelst Schrauben daran

befestigt ist, und diesen Pfosten in dem Falze erhaͤlt. Ein Halsstuͤk

9 haͤlt die maͤnnliche Schraube 4, und die Pfanne 10 der Stuͤze

3 nimmt das Ende derselben schraube auf. Auf diese Weise ist sie an ihren beiden

Enden festgehalten, und kann keine andere, als die noͤthige

Umdrehungs-Bewegung, erlauben, durch welche der Pfosten 6 vor- und

ruͤkwaͤrts gebracht wird.

Bei Anwendung dieses Maschine wird die zu bindende Flasche, nachdem man den

Bindfaden am Halse derselben vorgerichtet hat, in die horizontale Lage gebracht, in

welcher man sie in Fig. 7 sieht; die Spize derselben wird in eine Vertiefung eingesezt, die

sich in dem Pfosten 2 befindet, und der untere Theil des Bindfadens in die Spalte

der Platte 7 eingefuͤhrt. Man laͤßt hierauf die Schraube wirken, die,

indem sie das Stuͤk 6 anzieht, den Pfropf uͤber den Hals der Flasche

zusammenzieht: man schlingt sodann den Knoten, und die Flasche ist gebunden, und

darf, zur Vollendung ihrer Verschließung, nur mehr mit ihrem Halse in Pech getaucht

werden.

Wir koͤnnen diesen Aufsaz nicht ohne die Bemerkung schließen, daß es auch

moͤglich ist, kuͤnstliche Mineral-Wasser in gewißen Faͤllen

ohne solche Maschinen zu verfertigenMan findet im III. Jahrgangs dieses Bulletin S. 118 die Beschreibung eines

sehr einfachen, von Hrn. Austin erfundenen,

Apparates, um das Wasser mit kohlensaurem Gase zu saͤttigen. Auch Hr.

Planche, hat einen tragbaren Apparat zur

Verfertigung der Mineral-Wasser erfunden. (Vergl. Journal des Sciences médicales

Année 1809 und Archives des découvertes t. III.

p. 164.) A. d. O.. Es entwikelt sich aus eigenen Verbindungen, wie z.B. aus der Kreide (dem

kohlensauren Kalke), wenn man Schwefel- oder Kochsalz-Saͤure darauf gießt,

das Gas mit einer Expansiv-Kraft von 15–20 Atmosphaͤren, und es bedarf

keiner anderen Vorrichtung, als einer Verbindung zwischen diesem Gase und dem

Gefaͤße, welches das, damit zu saͤttigende, Wasser enthaͤlt.

Indessen wird eine solche Maschine, welche jeden Saͤttigungs-Grad

moͤglich macht, und zugleich auch das Gas sehr rein darstellt, immer sehr

bequem fuͤr den Fabrikanten seyn.

Erklaͤrung der FigurenTab. I. und II.

Taf. 225. Fig.

1. Aufriß der Maschine von der Seite des Hahnes.

Fig. 2

allgemeiner Durchschnitt der Maschine nach der Achse der vorzuͤglichsten

Stuͤke derselben.

Fig. 3

Tubulirung der Einleitung in den kugelfoͤrmigen Verdichter, im Durchschnitte

und einzeln dargestellt.

Fig. 4

Durchschnitt der Tubulirung der Einleitung der Achse des Fuͤhrers, der

Sicherheits-Klappe und des Hahnes, aus welchem die Flaschen gefuͤllt werden,

aus dem allgemeinen Durchschnitte besonders dargestellt.

Diese beiden lezteren Figuren sind in doppelt so großem Maßstabe, als Fig. 1 und 2, gezeichnet.

Fig. 5

Seiten-Aufriß der Maschine.

Fig. 6

Grundriß im Allgemeinen.

Fig. 7 Ansicht

der kleinen Maschine zum Binden der Gefaͤße.

Fig. 8 ein

Stuͤk derselben besonders dargestellt.

Dieselben Gegenstaͤnde sind in allen Figuren mit demselben Buchstaben

bezeichnet.

A, Recipient aus verzinntem Kupfer, in welchem das

Gasometre eintaucht, und in welchem die Zersezung der Koͤrper geschieht,

welche das Gas erzeugen. B, Gasometre; er muß durch ein

der Schweine desselben beinahe gleichkommendes Gewicht an dem Ende einer Kette,

welche uͤber eine Rolle laͤuft, im Gleichgewichte erhalten werden. C, ein kupfernes und verzinntes Gefaͤß, welches

die salzige Aufloͤsung enthaͤlt, die man mit Gas saͤttigen muß.

D, Drukpumpe. E,

kugelfoͤrmiger Verdichter aus Kupfer, in welchem die Verbindung mit dem Gase

geschieht. F, Flugrad. G,

Kurbel. H, eine in einen Winkel gebogene Achse, die den

Staͤmpel der Pumpe bewegt. I, eine eiserne Gabel,

welche die Bewegung der Kurbel des Achsbaumes H dem

Gestelle des Staͤmpels mittheilt. K,

Halsstuͤk an dem Stiele der Gabel I, welches den

Zapfen der Kurbel des Achsbaumes H umfaßt. L Bolzen, welcher die Gabel mit dem Querstuͤke

des Staͤmpel-Gestelles verbindet, und als Achse fuͤr die schwankende

Bewegung dieser Gabel dient. M, Gestell, welches den

Staͤmpel traͤgt. N, Staͤmpel,

welcher aus einem kupfernen Cylinder besteht. OO,

Querstuͤke des Gestelles. PP,

Saͤulen, welche die Seiten des Gestelles bilden. QQ, Mutterschrauben, welche die Querstuͤke O mit den Saͤulen P verbinden. R Stange, welche die Bewegung des Staͤmpels

leitet; sie ist in der Mitte des oberen Querstuͤkes des Gestelles M befestigt, und ihre Achse ist mit jener des

Staͤmpels dieselbe. S, ein kupferner Ring, der

den Lauf der Stange R leitet, die durch denselben laͤuft.

T, Querstange, auf welche der Ring S aufgezogen ist. U, Krone

von umgeschlagenem Leder, durch welche der Staͤmpel laͤuft. V, Schraubenring zum Zusammendruͤken des

umgeschlagenen Randes der Krone U, und zum Schließen der

Pumpe. X, breiter Ansaz, durch welchen Bolzen laufen,

die zur Befestigung der Pumpe D dienen. Y, Querstuͤk des Gestelles der Maschine, auf

welchem der Ansaz X ruht, und das die Bolzen aufnimmt,

welche die Pumpen befestigen. Z, aufgeschraubte Platte,

die den Grund der Pumpe bildet.

a, Roͤhre, die zur Klappen-Buͤchse

fuͤhrt. b, Klappen-Buͤchse. c, Einleitungs-Klappe in die Pumpe. d, Ausfluß-Klappe. e,

Roͤhre, welche die Fluͤßigkeit und das Gas in den Verdichter E leitet. ff,

walzenfoͤrmige Loͤcher, zur Aufnahme der Klappen c und d. gg

, Schraubenpfroͤpfe zur Verschließung der Loͤcher f. h, Roͤhre, welche das Wasser und das Gas in

die Pumpe leitet. ii, Haͤhne, welche das

Verhaͤltniß der Mischung des Wassers und des Gases bestimmen. k, Innenseite den Ballons E.

l, Tubulirung der Einleitung des Wassers und des Gases. m, Ruͤhrer aus verzinntem Kupfer. n, Sicherheits-Klappe. o,

Hahn, durch welchen die in der Kugel gebildete und enthaltene gashaltige

Fluͤßigkeit abfließt. p, maͤnnliche

Schraube zur Befestigung der Roͤhre e in der

Muͤndung der Tubulirung l. q, das Ende des

Stuͤkes l mit in einem Aufsaze. r, weibliche Schraube zum Andruͤken des

Grundtheiles des Stuͤkes l gegen die

aͤußere Oberflaͤche der Kugel, nachdem man eine lederne Scheibe

dazwischen gebracht hat. s, Achse des Ruͤhrers.

t, Tubulirung, durch welche die Achse s laͤuft, u,

weibliche Schraube, welche die Tubulirung t auf der

Kugel befestigt: man bringt noch eine lederne Scheibe zwischen dem

Grundstuͤke dieser Tubulirung und der Kugel an. v, Pfanne, in welcher sich der Zapfen der Achse s

dreht. w, Schrauben-Pfropf zum Zusammendruͤken

des Randes des kleinen ledernen Kranzes, der die Achse des Ruͤhrers umgiebt.

x, Loch, in welches das andere Ende der Achse s eintritt. y, kupfernes

Triebrad auf der Achse des Ruͤhrers. z, ein

anderes an der Achse H befestigtes Rad, welches das

vorige Rad bewegt, das den Ruͤhrer in Umtrieb sezt.

a', Roͤhre, welche die Fluͤßigkeit zum

Hahne leitet. b' Loch in dem Koͤrper des

Hahnes, als Verlaͤngerung der vorigen Roͤhre. c', Zapfen, der die Klappe des Hahnes bildet. d', Hebel, womit man den Zapfen c' drehen

kann. e', Loch, durch welches die Fluͤßigkeit

ausgeleert wird. f', kleine Roͤhre, welche die

Fluͤßigkeit in die Flasche leitet. g',

Halsstuͤk, welches die Roͤhre f'

traͤgt. h', maͤnnliche Schraube, welche

dieses Halsstuͤk den Koͤrper des Hahnes andruͤkt. i', Kapsel, die die Roͤhre f' umhuͤllt, auf welche letztere sie aufgeschraubt ist. k', Scheibe aus Leder oder Kautschuk. l', Panzer aus Kupfer, um den Arbeiter gegen die

Glasscherben zu sichern, wenn die Flaschen beim Fuͤllen springen. m', Flasche, in der Lage, in welcher sie beim

Fuͤllen gehalten werden muß. n', Hebel oder

Knecht, um die Muͤndung der Flasche gegen die biegsame Scheibe in der Kapsel

i' anzudruͤken. o', Gewinde des Knechtes. p', hoͤlzerne

Stuͤze derselben: ein Stuͤk des Gewindes ist an ihr, das andere an dem

Knechte angebracht. q' eiserne Stuͤze, auf

welcher die vorige befestigt ist. r', Bolzen zur

Befestigung der Stuͤze p' auf q'. s', Kerbe auf der Stuͤze p', um diese nach der Groͤße der Flaschen zu

heben oder zu senken. t', Ring aus Gußeisen, auf welchem

die Kugel E befestigt ist. u, Gestell der Maschine. v', Querstuͤke

aus Gußeisen, welche die beiden Theile des Gestelles verbinden. x', andere Querstuͤke aus geschlagenem Eisen. y', weibliche Schrauben der lezteren. z', Halsstuͤke der Achse H.

a'', Saͤulen des Gestelles. b'', Hahn zur Entleerung der Luft, wenn man das

Gasometer B in den Recipienten A einsenkt. e'', Ruͤhrer: dieses

Stuͤk besteht aus einer an einem Ende mit einer Kurbel versehenen Achse, und

hat an dem anderen Ende ein Kreuz, um die Mischung zu ruͤhren, welche das Gas

entwikelt. d'', Griffe, an welchen man die Kette

befestigt, durch der das Gasometer aufgehaͤngt wird. e'', Roͤhre, welche uͤber die Wasserflaͤche steht,

und mit dem Hahne i correspondirt, welcher das Gas in

die Pumpe leitet. f'', großer Hahn zur Entleerung der in

dem Recipienten A enthaltenen Mischung. g', Stuͤzen aus Gußeisen, welche mit dem Gestelle

einen Koͤrper bilden, und zur Stuͤzung des Recipienten A dienen. h'', Klappe an der

Muͤndung der Roͤhre, welche die Fluͤßigkeit nach der Pumpe

leitet: sie hindert das Eindringen fremder Koͤrper in die Pumpe, und ist in dieser

Hinsicht mit einem Siebe versehen, daß sehr kleine Loͤcher hat. i'', Gewicht, mit welchem man die Sicherheit-Klappe n belastet.

Fig. 7 und

8. 1,

unteres Querstuͤk der Maschine zum Binden der Flaschen. 2, feststehender

aufsteigender Pfosten. 3, Stuͤze der Pfanne des Schrauben-Endes. 4, Schraube,

welche auf den Kork der Flasche druͤkt. 5, Kurbel, mittelst welcher man die

maͤnnliche Schraube dreht. 6, bewegliche Doke, welche den Druk mittelst der

maͤnnlichen Schraube hervorbringt deren Schrauben-Mutter sie fuͤhrt.

7, gespaltene Platte zur Aufnahme des Bindfadens, welcher den Kok haͤlt. 8,

Platte, welche die Doke 6 in dem Falze des Stuͤkes 1 haͤlt. 9,

Halsstuͤk, welches die Drukschraube zuruͤk haͤlt. 10, Pfanne,

in welcher sich die Spize der Schraube dreht.