| Titel: | Ueber eine neue Verbindung mechanischer Kräfte, wodurch die Schwere und die Muskelkraft des Menschen zum Treiben einer Maschine, welche Wasser oder was immer in die Höhe hebt, vortheilhafter als bisher verwendet werden kann, und worauf Alphons Doxat, Esqu. in London, Bishopsgatestreet, dd. 27. Jänner 1821 ein Patent erhielt. |

| Fundstelle: | Band 10, Jahrgang 1823, Nr. XX., S. 136 |

| Download: | XML |

XX.

Ueber eine neue Verbindung mechanischer Kräfte, wodurch die Schwere und die Muskelkraft des Menschen zum Treiben einer Maschine,

welche Wasser oder was immer in die Höhe hebt, vortheilhafter als bisher verwendet werden kann, und worauf Alphons Doxat, Esqu. in London, Bishopsgatestreet, dd. 27. Jänner 1821 ein Patent erhielt.

Aus dem Repertory of Arts, Manufactures et Agriculture. N. CCXLVII. December 1822. S. 9.

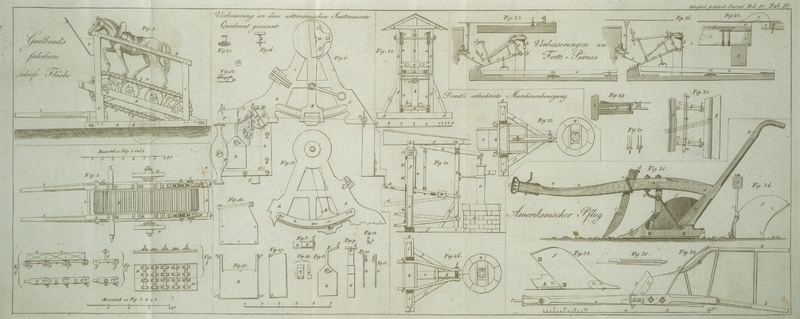

Mit Abbildungen auf Tab. IV.

Doxat über eine neue Verbindung mechanischer Kräfte.

Herrn Doxat's Erfindung besteht in

einer neuen und vortheilhaften Verbindung von Hebeln und Rollen, wodurch ein Mensch

sowohl das Gewicht seines Koͤrpers als seine Muskelkraft so anwenden kann,

daß die verschiedenen Haltungen seines Koͤrpers waͤhrend des Umtriebes

der Maschine weniger muͤhevoll und ermuͤdend fuͤr ihn sind, als

bei gewoͤhnlichen Maschinen, die durch Menschenkraft getrieben werden.

Hr. Doxat beschrieb seine Maschine in Anwendung auf eine

Pumpe, durch welche das Wasser aus einem tiefen Brunnen gezogen werden soll.

Fig. 21

stellt einen Seiten-Aufriß der ganzen Maschine neben dem Brunnen dar. Fig. 22 zeigt

sie von Vorne.

Fig. 23 zeigt

den Grundriß eines Theiles der Maschine, um die Form des Hebels darzustellen, auf

welchen der Arbeiter, der die Maschine treiben will, sich sezt, weßwegen auch dieser

Hebel der Sizhebel, A, heißt.

Der Arbeiter druͤkt hier durch das Gewicht seines Koͤrpers den Hebel nieder, und

hebt das Wasser aus dem Brunnen.

Fig. 24 zeigt

einen anderen Grundriß unter dem vorigen, um die Lage und Form des Fußhebels

B zu erlaͤutern, auf welchen der Arbeiter mit

seinen Fuͤßen tritt, wenn er sich niedersezt. Der Hebel B ist mit dem Hebel A

mittelst Ketten oder Strike, nn, verbunden, die

uͤber Rollen, CC, in Fig. 21 und 22 laufen, so

daß, wenn der Sizhebel niedersteigt, der Fußhebel sich hebt, und wenn dieser

niedergetreten wird, der Sizhebel sammt dem daran angebrachten Gewichte, W, Fig. 21, so in die

Hoͤhe gezogen wird, daß dieser durch das Gewicht des Koͤrpers und des

Gewichtes W selbst wieder sinken muß. Das Gestell der

Maschine besteht aus einem starken Balken, dd, in

dessen Mitte ein Pfosten, ee, senkrecht

eingefalzt, und durch zwei diagonale Sparren gestuͤzt ist. Vergl. Fig. 23 u.

24. gg sind zwei senkrechte Pfosten, die an ihrem

unteren Ende in den Grundbalken, dd,

eingeschlossen und oben durch ein Querstuͤk, hh, verbunden sind. Sieh Fig. 21 und 22. Die

Pfosten, gg, sind an der Seite durch die

Querhoͤlzer, ii, gestuͤzt, die von

den Grundbalken, dd, aufsteigen: die senkrechten

Pfosten. gg, dienen zur Leitung der Siz- und

Fußhebel, A und B, und auch

zur Stuͤzung der Achsen der Rollen, CC. k ist ein aufrechter Pfosten, welcher unten in den

Grundbalken, ee, eingelassen, und oben durch das

Stuͤk m befestigt ist, welches unter rechten

Winkeln auf den Querhoͤlzern, hh, steht.

Der obere Theil des Gestelles wird durch diagonale Arme, p, verstaͤrkt, welche man in Fig. 21 von der Kante

sieht, und der senkrechte Pfosten ist durch den Diagonalarm, q, gestuͤzt, und dient als Stuͤze fuͤr die

Drehepuncte des Fußhebels, b, des Sizhebels, a, und des Pumpenhebels, D.

Der Sizhebel ist mit dem Pumpenhebel mittelst einer Verbindungs-Stange, E, verbunden, welche an ihren beiden Enden an diesen

Hebeln befestigt ist, so daß der Sizhebel bei seinem Niedersteigen das

laͤngere Ende des Pumpenhebels mit sich hinabzieht, und das kuͤrzere

Ende, an welchem die Pumpenstange, F,

Im Originale heißt es E. A. d. Ueb. angebracht ist, in die Hoͤhe zieht. G ist

die Pumpe von

gewoͤhnlicher Bauart im Brunnen H, dessen Wasser

durch die Roͤhre J entleert wird. Die Maschine

ist in dem Augenblike dargestellt, wo der Arbeiter mit der Gewalt seiner Schenkel

und Arme sich aufgehoben hat, und wartet bis der Sizhebel das oberste Ende seiner

Laufbahn erreicht, und den Staͤmpel in den Brunnen getaucht hat,

waͤhrend der Fußhebel an den Ketten, nn,

uͤber die Rollen, CC, hinabsteigt, und auf

dem Puncte ist, einen kraͤftigen Zug an der Pumpe zu thun.

Die Maschine wird auf folgende Weise in Thaͤtigkeit gesezt. Man nehme an, die

Hebel A und B befanden sich

in der in Fig.

1 durch die punctirten Linien angedeuteten Lage; naͤmlich der

Sizhebel sey unten am Ende seiner Laufbahn, und der Fußhebel sey von den Striken,

nn, hinaufgezogen, so daß die Pumpenstange F am Ende ihres Zuges ist. Nun sezt sich der Arbeiter

auf den Siz A, indem er seine Kniee hinaufzieht, so daß

seine Fuͤße auf dem Ende des aͤußersten Fußhebels, B, ruhen; er strekt jezt seine Arme aus, und ergreift

den Querbalken, K, der an den Striken, nn, befestigt ist, und in Falzen in den Leisten,

LL, laͤuft, welche an den senkrechten

Pfosten, gg, angebracht sind, so daß ex mit dem

Fußhebel auf- und niedersteigt. In dieser Lage ist der Arbeiter gerichtet, auf die

Maschine zu wirken, indem er seinen Koͤrper mittelst der Muskelkraft seiner

Arme an dem Querbalken, K, in eine senkrechte Stellung

erhebt, und zugleich seine Schenkel mit seinen Fuͤßen auf den Fußhebel B thaͤtig seyn laͤßt, welcher hinabsteigt,

und den Sizhebel, A, sammt dem Gewichte, W, mittelst der Strike, nn, in die in Fig. 21 dargestellte Lage

bringt, wo dann der Koͤrper des Arbeiters in einer beinahe senkrechten

Stellung ist, und in dieser beinahe bis an das untere Ende seiner Laufbahn

hinabsteigt und die Pumpenstange F zugleich mit der

geschoͤpften Wassersaͤule mit einer Kraft in die Hoͤhe zieht,

welche dem Gewichte seines Koͤrpers und dem Gewichte, W, am Sizhebel gleich ist. Nun sezt er sich wieder auf den Sizhebel, A, laͤßt den Fußhebel frei aufsteigen, und auch

den an den Striken, nn, befestigten Querbalken,

K, wo dann die vorige Wirkung wiederholt wird. Auf

diese Weise kann ein Mensch, ohne zu ermuͤden, eine

verhaͤltnißmaͤßig groͤßere Kraft anbringen, als auf die

gewoͤhnliche Weise mittelst Kurbeln, Hebel etc. Das Gewicht, W, kann nach Belieben an dem Hebel A hin und hergeschoben, und naͤher oder weiter von dem Mittelpuncte

der Bewegung b,Im Originale heißt es, a. A. d. Ueb. angebracht werden, je nachdem naͤmlich der Arbeiter mehr oder minder

schwer ist.

Diese Maschine kann auf verschiedene Weise abgeaͤndert werden; die Siz- und

Fußbretter koͤnnen in senkrechten Falzen in den aufrechten Pfosten, gg, auf- und niedersteigen, und in diesem Falle

kann der Pumpenhebel D, und die Verbindungsstange E, wegbleiben, und die Pumpe mittelst eines Strikes oder

einer Kette getrieben werden, welche um ein Rad laͤuft, das an der Achse der

Rollen, CC, befestigt ist, und entweder

unmittelbar an der Pumpenstange angebunden wird, oder uͤber Rollen

laͤuft, je nachdem es die Umstaͤnde erfodern. Die obere Oeffnung des

Brunnens kann auch nahe an der Erde angebracht, und der Pumpenhebel dann

laͤnger gemacht werden, so daß, wenn der Arbeiter am Ende desselben sizt, er

seine Fuͤße auf die Erde aufstellen kann. Man kann Handhaben an dem Gestelle

der Maschine anbringen, an welchen der Arbeiter sich halten kann, wenn er aufstehen

muß, und Riemen oder eine andere Vorrichtung uͤber seine Schultern laufen

lassen, damit er das Gewicht, W, welches in diesem Falle

auf dem Brunnenhebel angebracht seyn muß, eben so, wie vorher am Sizhebel, dem

Mittelpuncte der Bewegung naͤhern, oder von demselben entfernen kann. Hier

fallen dann die Rollen, CC, der Sizhebel, A, und der Fußhebel, B,

sammt der Verbindungs-Stange E weg, und bloß der

Pumpenhebel mit Siz und Handhaben sind noͤthig. Indessen empfiehlt Hr. Doxat doch das bewegliche Fußbrett.

Form, Verhaͤltniß und Materiale der Maschine uͤberlaͤßt Hr. Doxat dem Ermessen des WerkmeistersIn so fern wir nicht aus Erfahrung wissen, ob und wie lang und mit welchem

Erfolge diese Maschine irgendwo in England angewendet wurde, wird uns Hr.

Doxat erlauben zu zweifeln, daß der Arbeiter,

der an dieser Maschine angespannt ist, und mit Haͤnden und

Fuͤßen und mit den Gefaͤßmuskeln arbeiten muß, nicht

muͤder wird als derjenige, der bloß mit den Haͤnden oder bloß

mit den Fuͤßen arbeitet. Daß das oft wiederholte Aufstehen und

Niedersizen sehr ermuͤdet, daruͤber haben wir sogar eines

Tages einen Praͤlaten klagen hoͤren. Wie erst, wenn dieß den

ganzen Tag uͤber so fort gehen muß! Daß hier wenigstens die Kleider

sehr leiden muͤßen, ist offenbar. A. d. Ueb..

Tafeln