| Titel: | Ueber gewisse Verbesserungen an Forte-Pianos und anderen musikalischen Tasten-Instrumenten, worauf Herr Pierre Everard im Junius 1822 ein Patent erhielt. Diese Verbesserungen wurden von einem Ausländer mitgetheilt. |

| Fundstelle: | Band 10, Jahrgang 1823, Nr. XXI., S. 140 |

| Download: | XML |

XXI.

Ueber gewisse Verbesserungen an Forte-Pianos und anderen musikalischen Tasten-Instrumenten, worauf Herr Pierre Everard im Junius 1822 ein Patent erhielt. Diese Verbesserungen wurden von einem Ausländer mitgetheilt.

Aus dem Londoner Journal of Arts et Sciences. November 1822. S. 230.

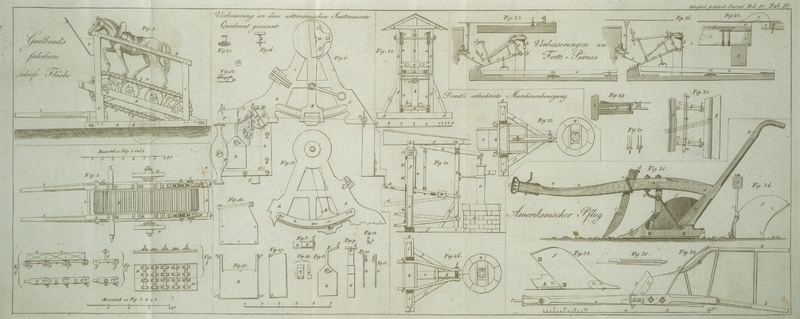

Mit Abbildungen auf Tafel IV.

Everard, über Verbesserungen an Forte-Pianos.

Diese Verbesserungen bestehen in verschiedenen Abweichungen

von dem gewoͤhnlichen Baue der Forte-Pianos. Die erste derselben ist

„eine neue und verbesserte Einrichtung jenes Mechanismus, der unter

dem Namen des Abfalles (echappement) bekannt ist.

Gewoͤhnliche Forte-Pianos, ohne Abfall, oder wo die Heber der

Haͤmmer unbeweglich sind, haben zwar den Vortheil, daß sie sich leicht

spielen lassen; sie haben aber den Nachtheil, daß der Hammer, nachdem er die

Saite beruͤhrte oder anschlug, leicht wieder zu derselben auffliegt, und

sie in ihrer freien Schwingung hindert, ja sogar selbst oft den Ton verdirbt. Um

diesem Uebel abzuhelfen, hat man an diesen Hebern einen Abfall angebracht,

wodurch der Hammer frei von der Saite abfallen kann, nachdem er dieselbe

angeschlagen hat. Allein durch diese Vorrichtung entsteht wieder ein großer

Nachtheil fuͤr den Spieler, naͤmlich der, daß er immer den Finger

aufheben muß, damit die Taste sich wieder bis zur Hoͤhe der

uͤbrigen Tasten heben kann, ehe der Hammer wieder anzuschlagen oder einen

Ton zu weken im Stande ist: denn, ohne daß die Taste sich bis dahin erhebt, kann

der Heber nicht unter den Hammer herab gelangen.“

Diesen Schwierigkeiten soll nun durch gegenwaͤrtige Erfindung abgeholfen

werden, welche vier Stuͤke bei der Wirkung der Taste vereinigt.

„Das erste ist die Anwendung einer Feder zur Stuͤzung der

Schwere des Hammers, nachdem derselbe seinen Schlag vollbracht hat, und von

seinem Stuͤzpuncte auf dem Heber abgefallen ist. Das zweite, eine

Beruͤhrung, welche zwischen dem Hammer in der Naͤhe des

Mittelpunktes seiner Bewegung und der Feder oder des Hebels, der mit einer solchen

Feder verbunden ist, und von derselben gestuͤzt wird. Statt hat zu

erzeugen, um den Fall des Hammers vorzubereiten, wo sein Abfall eintritt. Das

dritte, ein Hebel, welcher, waͤhrend er sich um seinen Mittelpunct dreht,

den Abfall des Hebers unter den Hammer bewirkt. Das vierte ein, mit einer

Stellschraube so vorgerichtetes Stuͤk, daß es den Hammer in seinem Falle

auffaͤngt, und so lang haͤlt, als man die Taste nieder

druͤkt, damit es demselben durchaus unmoͤglich wird, wieder an die

Saite anzuschlagen, waͤhrend die Taste durch das leiseste Heben der

Fingerspize emporsteigt.“

Fig. 25 Taf.

IV zeigt die Einrichtung nach dem neuen Mechanismus an einer Forte-Piano Taste,

waͤhrend dieselbe in Ruhe ist. Fig. 26 zeigt dieselbe in

Thaͤtigkeit, d.h., die Taste niedergedruͤkt und den Hammer hinauf

getrieben. Dieselben Buchstaben bezeichen dieselben Gegenstaͤnde. a ist die Taste. b, der

Hammer, welcher mittelst eines Zwischen-Hebels, c, durch

den Heber, d, in Bewegung gesezt wird, der sich an

seinem unteren Ende in einem Gelenke bewegt. Bei e ist

ein Buͤgel an dem Schwanze des Hammers, und der Hammer wird durch eine Feder

gestuͤzt, welche mit dem Stuͤke f mit

einer Schraube um die Spannung zu regeln, verbunden ist. Der Heber, welcher gegen

den Schwanz des Hammers wirkt, hebt denselben jedesmal, wenn die Taste

niedergedruͤkt ist, wie Fig. 26 zeigt, und macht

auf diese Weise, daß er an die Saite anschlaͤgt. Waͤhrend dieß

geschieht, kommt das Ende des Hebels, f, in

Beruͤhrung mit dem Schwanze des Hammers nahe an seinem Drehepuncte, und da

der Hammer nun nicht mehr weiter herabsteigen kann, faͤllt er durch seine

eigene Schwere, und treibt das Stuͤk f in

Gegensaz mit der Feder. In dieser Lage hat die Feder keine Kraft oder Wirkung auf

den Hammer, welcher durch den an ihm ruhenden Heber gestuͤzt wird. Der

hervorstehende Schweif, g, des Hebers kommt jezt in

Beruͤhrung mit dem stellbaren Hemmer h, und wird,

indem er gegen denselben druͤkt, niedergedruͤkt, und macht den Heber

unter dem Buͤgel abfallen. In demselben Augenblike faͤllt der Hammer

unter die keilfoͤrmige Spize des stellbaren Stuͤkes i, welches denselben hindert, wieder an die Saite hinauf

zu fliegen, und so lang ruhig haͤlt, als die Taste unten bleibt.

Verbunden mit obigem Mechanismus kommt hier eine neue Art von Daͤmpfung vor,

welche bedeutende Vorzuͤge vor der bisher gebraͤuchlichen besizt;

naͤmlich, die Schwingungen der Saiten mittelst einer Feder auf einmal zu

unterbrechen. k und l sind

zwei kleine Hebel, welche sich um denselben Mittelpunkt bewegen, und mittelst einer

Feder und des kleinen Hakens, m, in gehoͤriger

Entfernung von einander gehalten werden. An dem Ende des Hebels k befindet sich das Staͤbchen n, welches den Daͤmpfer an die Saite hinauf

bringt. o ist ein anderes an dem Hebel c angebrachtes Staͤbchen, welches sich zugleich

mit demselben bewegt, und den Daͤmpfer stuͤzt. Wenn die Taste

niedergedruͤkt wird, steigt der Daͤmpfer herab, und erlaubt der Saite

sich frei zu bewegen. Um das Forte mittelst des Pedales hervorzubringen, oder die

Daͤmpfung von der Saite zu entfernen, ist ein Stuͤk, p, angebracht, welches, mittelst der

gewoͤhnlichen Pedal-Vorrichtung, auf die Hebel k

herabgebracht wird, und die Daͤmpfung niederzieht; die kleine Feder zwischen

den Hebeln gestattet dem Hebel k niederzusteigen, ohne

daß die uͤbrigen Theile des Mechanismus dadurch gestoͤrt

wuͤrden. Um die Stellung der Haͤmmer unter den Saiten gehoͤrig

richten zu koͤnnen, bildet ein Schieber q das

Angel-Gelenk des Hammers, welcher mittelst einer Schraube an den Zapfen befestigt

ist, so daß er nach Belieben gestellt werden kann. Der Mittelpunkt der Bewegung des

Hebels, c, ist mit einer aͤhnlichen Vorrichtung

zum Stellen versehen.

Fig. 27 zeigt

zwei neue Arten, die Saiten auf dem Stege zu halten, die statt des

gewoͤhnlichen Steges neben den Ruhestiften, wie r, in Fig.

25, an einem Ende angebracht sind. Diese Vorrichtungen koͤnnen

fuͤr zwei, drei oder fuͤr mehrere Saiten benuͤzt werden:

fuͤr die staͤrkeren Saiten verdient jedoch die Rolle, wie bei r, den Vorzug.

Es ist hoͤchst wichtig, dem Werfen oder Verziehen des Kastens sowohl als des

Resonanz-Bodens durch die Spannung der Saiten vorzubeugen, was durch folgende

Vorrichtung geschieht. a in Fig. 28 ist ein metallner

Bogen aus einer Reihe solcher Boͤgen, welche als Stuͤze dient, um den

Ruhe-Stift-Balken mit dem Hindertheile oder dem Nahmen des Instrumentes an der

Stelle zu verbinden, wo der Hammer zu den Saiten heraufkommt. Diese Bogen sind an

einem Ende mittelst einer Schraube, b, mit dem Ruhe-Stift-Balken verbunden:

statt daß aber das andere Ende der Bogen auf einer Querleiste ruhte, die, wie

gewoͤhnlich, quer uͤber den Kasten laͤuft, sind sie mittelst

Platten aufgezogen, welche auf eine Art kammfoͤrmigen Gelaͤnders c aufgeschraubt sind, dessen Leisten

Zwischenraͤume zwischen jeder offen lassen, und an dem Hinteren Theile des

Kastens des Instrumentes befestigt sind. Alle diese Leisten c ruhen auf dem Querbalken d, auf welchem

Streber oder Pfloͤkchen e, wie die punctirten

Linien andeuten, zwischen den Leisten c angebracht sind,

die den Resonanz-Boden f tragen. Auf diese Weise stehen

die Stuͤke frei von einander, und weder die Pfloͤkchen noch der

Resonanz-Boden beruͤhren die Leisten c, und

folglich kann die Spannung der Saiten den Resonanz-Boden nicht verziehen.

Fig. 29 ist

eine neue Art von Fassung des gekruͤmmten Theiles des Kastens eines

Forte-Piano's zwischen dem Stege g und dem Kasten h. Es besteht aus zwei Stuͤken Holz i, i, welche zu jeder Seite des Resonanz-Bodens f, und eben so des Kastens h

angeleimt sind, wodurch der Resonanz-Boden sich frei schwingen kann. Diese

Stuͤke Holzes werden in der Hoͤhe des Steges g mittelst Schrauben j zusammengehalten,

welche mit Roͤhren versehen sind, die durch Oeffnungen in dem Resonanz-Boden

laufen.

Fig. 30

stellt noch eine besondere Hemmung dar, welche durch ein Pedal bewegt werden kann,

und eine neue Wirkung in dem Tone und in den Schwingungen des Instrumentes

hervorbringt. Sie wirkt durch eine Reihe von Hebeln, welche in gehoͤriger

Entfernung von einander gestellt sind, auf den Resonanz-Boden zwischen dem Stege g und dem aͤusseren Kasten h. Zwei dieser Hebel, kk, sind

dargestellt, wie sie sich um ihren Mittelpunct l, l

bewegen, und ihre gegenuͤberstehenden Enden gegen den Steg g druͤken, wenn die Pedale mittelst der

Staͤbe m, m, m, oder der daran angebrachten

Zuͤge auf sie wirken. Wenn diese Hebel in Ruhe sind, werden sie in der durch

die punctirten Linien angezeigten Lage mittelst Federn oder Gewichte erhalten,

welche an irgend einem schiklichen Theile des Mechanismus angebracht sind. Wenn sie

in Thaͤtigkeit gesezt werden sollen, dritten ihre Reibungs-Rollen, wie die

Figur zeigt, an den Steg. Von der Wirkung, die hiedurch entsteht, geschieht in der Erklaͤrung des

Patentes keine MeldungWir haben diesen Aufsaz, ehe wir ihn uͤbersezen ließen, einem großen

Kenner der Musik-Kunst vorgelegt. Er fand den hier beschriebenen Mechanismus

„sinnreich und schoͤn, aber etwas

complicirt“, und glaubt, daß, abgesehen von einer Probe mit

„einem solchen Instrumente, welche allein ein richtiges

Urtheil erlaubt, die Idee die Aufmerksamkeit des Publikums

verdient.“ A. d. Ueb..

Tafeln