| Titel: | Auszug einer Abhandlung über ein neues System zur Erleuchtung der Leuchtthürme; von Herrn A. Fresnel, Ingénieur des Ponts et Chaussées. |

| Fundstelle: | Band 10, Jahrgang 1823, Nr. XXII., S. 144 |

| Download: | XML |

XXII.

Auszug einer Abhandlung über ein neues System zur Erleuchtung der Leuchtthürme; von Herrn A. Fresnel, Ingénieur des Ponts et Chaussées.

Aus dem Bulletin de la Société d'Encouragement N. 219. S. 274 im Auszuge uͤberseztObschon diese Art von Beleuchtung zunaͤchst fuͤr

Leuchtthuͤrme bestimmt ist, so scheint sie doch auch zu anderen Zweken

anwendbar. A. d. Ueb..

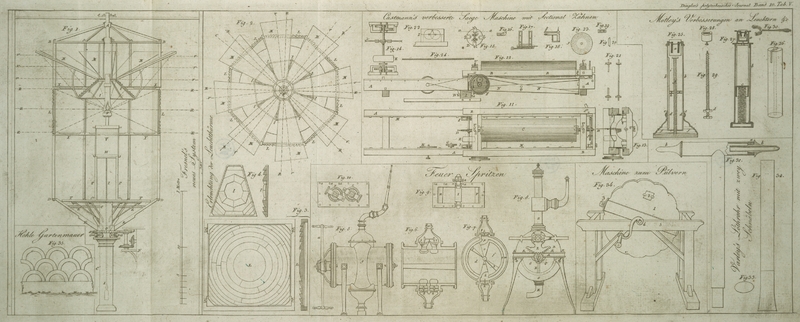

Mit Abbildungen auf Tafel V.

Fresnel's neues System zur Erleuchtung der Leuchtthürme.

Das von Herrn Fresnel angegebene

Apparat besteht aus 8 großen vierekigten linsenfoͤrmigen Glaͤsern von

0,76 Metre Hoͤhe, und 0,92 Metre Brennweite, welche so zusammengestellt

werden, daß sie ein achtseitiges Prisma bilden, dessen Mittelpunct der

gemeinschaftliche Brennpunct dieser Linsen ist. In diesem Puncte wird das einzige

Licht angebracht, das den Leuchtthurm erleuchtet, und das aus einer Lampe mit vier

konzentrischen Dochten besteht, welche 17 Cariel'schen Lampen in Hinsicht des

Lichtes und Oelbedarfes gleich kommt: Die Lampe braucht 1 1/2 Pfund Oel

waͤhrend einer Stunde, wenn sie stark brennt. Ueber die Dochte dieser Lampe

befindet sich N. CCIV, 1821, eine eigene Abhandlung, in welcher erwiesen ist, daß

solche vielfache Dochte immer mit mehr Oel befeuchtet werden muͤssen, als sie

verbrauchen. Dieß uͤberfluͤssige Oel wird hier dem vierfachen Dochte

mittelst eines Wagner'schen Uhrwerkes zugefuͤhrt,

und wieder weiter benuͤzt.

Alle Lichtstrahlen, die aus dem gemeinschaftlichen Brennpuncte ausfahren, und von der

horizontalen Flaͤche sich mehr als 22 1/2 Grad auf- oder abwaͤrts

entfernen, werden von den 8 Linsen gebrochen, und in parallele Richtungen mit ihren

Achsen gebracht: denn man weiß, daß die Linsen, wie die parabolischen Spiegel, die

Eigenschaft besizen, die aus dem Brennpuncte ausfahrenden Lichtstrahlen in parallele

Lage zu bringen, und daß sie durch Refraction dasselbe bewirken, was die Spiegel

durch Reflexion. Wenn hier der leuchtende Punct im Brennpuncte der 8 Linsen ein

Punct, und die Convexitaͤt und Brechungskraft der Lichtstrahlen optisch genau

seyn koͤnnten, so wuͤrden die Lichtstrahlen alle parallel seyn; da

dieß aber nicht ist, so entsteht, statt eines cylindrischen Lichtbuͤndels,

ein Lichtkegel von 6 1/2 bis 7° bei einem vierfachen Dochte von 0,09 Metre im

Durchmesser; und diese 8 Lichtkegel lassen einen Raum von 38 bis 38 1/2°

zwischen sich. Wenn nun dieser Linsen-Apparat sich um den leuchtenden Punct dreht,

so werden die Lichtkegel so wie die unbeleuchteten Zwischenraͤume auf alle

Puncte des Horizontes umher geworfen, und zeigen folglich dem Auge des Beobachters

in der Ferne eine Reihe von Beleuchtungen und Verfinsterungen, wovon die lezteren

aber kaum den sechsten Theil der Zeit der ersteren dauern.

Man koͤnnte leztere noch sehr verkuͤrzen, wenn man die Lampe

groͤßer machen wollte, was aber mehr Oel kosten wuͤrde, oder wenn man

die Linsen ihrem Brennpuncte naͤher ruͤkte, oder davon entfernte,

wodurch aber im lezteren Falle die Staͤrke des Lichtes mehr vermindert werden

wuͤrde, als man an der Dauer desselben gewinnt. Und wenn man diese

verdoppelte, so wuͤrde die Intensitaͤt um ein Viertel vermindert. Um

die Dauer des Glanzes ohne alle Vergroͤsserung des leuchtenden

Koͤrpers zu verlaͤngern, faͤngt Herr Fresnel die uͤber die großen Linsen wegfahrenden, und folglich

verloren gehenden, Lichtstrahlen mit 8 kleinen Zusaz-Linsen von 0,50 Metre auf,

welche (Figur

4) uͤber der Lampe eine Art von Dach in Form einer achtseitigen

abgestuzten Pyramide bilden. Die Lichtstrahlen, welche sie brechen und in acht

Lichtkegel concentriren, werden durch die Reflexion der uͤber diesen Linsen

angebrachten Spiegel in horizontale Richtung gebracht. Die Horizontal-Projection der

Achse einer jeden dieser

kleineren Linsen bildet mit der Achse der correspondirenden Linse einen Winkel von

7°, und geht dieser bei der Umdrehung des Apparates voraus, so daß, selbst in

einer Entfernung von 16,000 Toisen, die Dauer der Lichterscheinung der

Haͤlfte der Dauer der Verdunkelung gleich war. Was die Intensitaͤt des

Lichtes, welches die großen Linsen geben, betrifft, so sahen die Herren Arago und

Mathieu bei ihren Messungen an den Kuͤsten von Frankreich und England dieses

Licht selbst am Tage in einer Entfernung von 50 englischen oder 17

franzoͤsischen Meilen mittelst eines Fernrohres, und bei der Nacht

glaͤnzte es eben so hell, wie die fest stehende Leuchte an einem englischen

Leuchtthurme in einer Entfernung von 15 englischen oder 5 franzoͤsischen

Meilen. Man koͤnnte auch die unter der Linse hinfallenden Lichtstrahlen

benuͤzen; allein die Vorrichtung, die hiezu noͤthig waͤre,

wuͤrde vielleicht der Leuchte hinderlich seyn, und Herr Fresnel laͤßt sie in's Meer fallen, da sie beim Landen doch

nuͤzen koͤnnen.

Die Lampe F,

Fig. 1, ruht

auf einer fest stehenden Tafel, TT, welche von

einer gegossenen Saͤule C getragen wird, die auf

dem Gesimse ihres Knaufes die ganze Last des Linsen-Apparates traͤgt. Auf

diesem Gesimse laufen die Scheibchen GG welche die

Umdrehung erleichtern, die hier, wie bei allen Leuchten mit sich drehendem Feuer,

mittelst eines Gewichtes und einer Uhr bewirkt wird. Die Pumpen der Lampe werden

durch ein viel geringeres Gewicht bewegt, welches innwendig in der gegossenen

Saͤule hinabsteigt. Eine der vorigen aͤhnliche, aber mit einer Feder

versehene, Sicherheits-Lampe auf dem Tische kann auf der Stelle angezuͤndet

und der Lampe mit dem Gewichte substituirt werden, wenn die Pumpen der lezteren

durch irgend einen Zufall in Unordnung geriethen.

Da das Licht unbeweglich in der Mitte steht, so lassen sich an demselben alle

moͤglichen Ersparungs-Vorrichtungen, und durch die hohle Saͤule,

leicht eine Gasbeleuchtung anbringen.

Es war hoͤchst noͤthig, die Dike der Glas-Linsen zu vermindern, damit

ihr Gewicht der Drehungs-Maschine, die das ganze System umtreibt, nicht zu sehr zur

Last faͤllt. Daher werden die Linsen hier stufenweise (en échelons) aufgestellt, d.h. die concentrischen Ringe, aus

welchen sie bestehen, bilden Vorspruͤnge oder Stufen statt einer

staͤtigen sphaͤrischen Woͤlbung, und die Kruͤmmung, so

wie die Neigung der aͤusseren Oberflaͤche dieser Ringe gegen die

innere an der Seite des Brennpunctes, welche flach ist, ist so berechnet, daß die

aus dem Brennpuncte ausfahrenden Lichtstrahlen parallel mit der Achse der Linse

werden. Buffon hatte, der erste, die Idee, solche

treppenfoͤrmige Linsen verfertigen lassen; er wuͤnschte sie aber aus

einem Stuͤke, was beinahe unmoͤglich ist, waͤhrend die Ringe

des Herrn Fresnel sich leicht einzeln verfertigen, und

dann an den Raͤdern an einander sezen lassen. Ja selbst diese Ringe bestehen

aus 2, 3 bis 4 großen Kreisstuͤken, je nachdem sie naͤmlich groß sind,

indem man solche krumme Prismen, wenn sie uͤber 18 Zoll lang sind, nicht

leicht gießen kann.

Die Wirkung dieses Leuchte ist dreimal staͤrker, als jene einer Leuchte von 8

Reflectoren mit 30 Zoll Oeffnung, ohne daß man mehr Oel noͤthig

haͤtte, und das Gewicht betraͤgt nur ein Achtel mehr: sie ist

uͤberdies nur um 2/3 theurer, und man erspart waͤhrend der Zeit des

Gebrauches unendlich durch die Dauerhaftigkeit der Politur des Glases, durch die

Leichtigkeit der Reinigung und Unterhaltung, waͤhrend die Reflektoren so

schwer rein zu halten sind, und so oft mit englisch Roth uͤbergangen, ja

sogar neu uͤbersilbert werden muͤssen.

Der Nuzen, den Physik und Chemie durch solche ungeheure Brennspiegel erhalten

muͤssen, laͤßt sich nicht berechnen.

Erklaͤrung der Figuren.

Fig. 1.

Senkrechter Durchschnitt des Linsen-Apparates nach der Richtung seiner Achse. Man

hat nur die Fassung, die Linsen und die Spiegel durchschnitten: Lampe und

Saͤule sind im Aufrisse.

Fig. 2.

Horizontal-Projection, unmittelbar unter den Spiegeln. Man hat hier die Querstangen

weggelassen, welche die Fassungen der großen Linsen tragen und deken, um sie desto

deutlicher darzustellen, und die Zeichnung nicht zu uͤberladen.

Fig. 3. Aufriß

und Durchschnitt einer der großen linsenfoͤrmigen Ringe in ihrem Rahmen, nach

doppeltem Maßstabe von Fig. 1.

Fig. 4.

Durchschnitt und Ansicht von der Vorderseite einer kleinen Zusaz-Linse.

A, Achse der Fassung von Eisen: ihr oberes Ende dreht

sich zwischen zwei horizontalen Scheibchen gg.

BB, DD, Fassung von Eisen, welche die großen und

kleinen Linsen mit ihren Spiegeln traͤgt.

CC, hohl gegossene Saͤule, auf welcher der

ganze Apparat ruht. Das untere Ende dieser Saͤule laͤuft durch das

Gewoͤlbe der Deke der Laterne, und ist daselbst eingekittet.

EE, Entladungs-Schenkel der Fassung.

F, gemeinschaftlicher Brennpunct der großen und kleinen

Linsen, der mit dem Mittelpuncte des vierfachen Schnabels correspondirt, dessen

obere Raͤnder 3 Centimeter unter diesem Puncte stehen muͤssen.

GG, Vertikale Scheibchen, auf welchen der Apparat

sich dreht. Diese Scheibchen laufen auf einer gegossenen Platte, welche von einem

Vorsprunge des Knaufes der hohlen Saͤule CC

getragen wird.

H, Theil des Apparates, welcher die Vorrichtungen

enthaͤlt, die die zur Aufziehung des Oeles bestimmten Pumpen in Bewegung

sezen.

II, Schnur, die in das Innere der hohlen

Saͤule durch ein Loch hinabsteigt, das in der Mitte des Tisches angebracht

ist, und an welcher das bewegende Gewicht haͤngt.

LL, große stufenfoͤrmige Linsen, die aus

concentrischen Kreisen mehrerer Stuͤke Glas, die auf einander

aufgeloͤthet sind, bestehen; die mittlere Linse allein besteht aus einem

einzigen Stuͤke.

Fig. 3.

MMM, belegte Spiegel, welche die durch die kleinen

Linsen gebrochenen Lichtstrahlen in horizontale Richtung sammeln.

N, Drehungs-Baken, welcher den Apparat in Bewegung sezt.

Man hat diese Maschine nicht ganz gezeichnet, sondern bloß gezeigt, wie sie die

Bewegung mittheilt.

O, Aermel, auf welchem sich die Entladungs-Schenkel

stuͤzen.

PP, Fuß von Eisen, der die Lampe

stuͤzt.

RR, Lichtstrahlen von den großen Linsen.

TT, Tisch, auf welchem die Lampe ruht.

V, Oelbehaͤlter.

XX, Querstangen, welche die Rahmen der großen

Linsen deken.

YY, andere Querstangen zu demselben Zweke.

ZZ, Bindebalken, welche die Entladungs-Schenkel

der Fassung binden, und das Nachgeben derselben hindern.

a, Zahnrad, an welchem der Aermel O befestigt ist, und welches sich auf die Scheibchen gg stuͤzt.

b, ein anderes Zahnrad, das in das vorige eingreift, und

auf einer Achse aufgezogen ist, welches einen Theil des Mechanismus N bildet.

gg, horizontale Scheibchen, zwischen welchen das

obere Ende der Achse der Fassung sich dreht.

U, kleine Zusaz-Linsen, die eine Art von achtseitiger

abgestuzter Pyramide, als Dach, uͤber dem Schnabel der Lampe bilden, deren

Schornstein uͤber die obere Oeffnung der Pyramide emporragt.

rr, Strahlen der kleinen Linsen, die in

horizontale Richtung von den Spiegeln MM gebracht

werden.

Dieselben Buchstaben bezeichnen dieselben Gegenstaͤnde.

Tafeln