| Titel: | Vergleichung zweier ähnlichen Feuersprizen. Von Aug. Voit, der Baukunst Beflißener. |

| Autor: | Richard Jakob August Voit [GND] |

| Fundstelle: | Band 10, Jahrgang 1823, Nr. XXVIII., S. 167 |

| Download: | XML |

XXVIII.

Vergleichung zweier ähnlichen Feuersprizen. Von Aug. Voit, der Baukunst Beflißener.

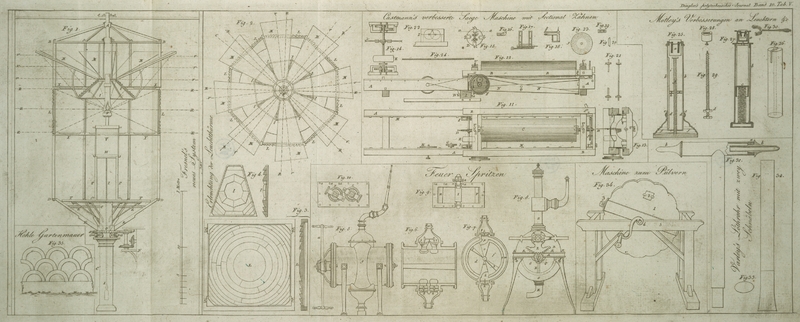

Mit Abbildungen auf Tab. V.

Voit's Vergleichung zweier ähnlichen Feuersprizen.

Kurz kam mir ein Werk unter die Hand, das den Titel

„Tromba Napoleone o sia nuova macchina

idraulica destinato al vario sollevamento dell' aqua Milano, 1808. 8.

Von Carlo Castelli Canonico ordinario“

– fuͤhrt, und die Abbildung einer besondern Art von Feuersprize

enthaͤlt. Sie war nicht neu; denn ich sah schon eine aͤhnliche bei Mechanikus

Hoͤschel in Augsburg in Modell, welche dessen Vater arbeitete und erfand. Die

Vergleichung dieser beiden Maschinen scheint mir vorzuͤglich deßwegen nicht

uninterressant zu seyn, weil ich leztere, die noch nie oͤffentlich bekannt

wurde, fuͤr besser halte. Zudem ist sie von einem beruͤhmten deutschen

Kuͤnstler verfertigt, und um so mehr einer Wuͤrdigung werth. Jeder

urtheile und pruͤfe selbst aus den Zeichnungen, denen ich nur eine kurze

Erklaͤrung beifuͤge. –

Erstere unter dem Namen tromba napoleone bekannt, ist im

Aufriß Fig. 5

Tab. V, Laͤngen- und Querdurchschnitt, Fig. 6, und 7 dargestellt.

– Durch einen hohlen Cylinder geht eine Walze, an der sich, nach

entgegengesezten Richtungen, zwei Fluͤgel b und

l, Fig. 7, befinden, die mit

der Wand t hermetisch schließen, und sammt der Walze

vermittelst des Hebels a, Fig. 5, in Bewegung gesezt

werden. Bei jedem Auf- und Niedergange des Hebels lehnen sich diese Fluͤgel

an die kegelfoͤrmigen Waͤnde c und n, welche den Cylinder in zwei Theile d und f theilen, an.

– Um den Cylinder geht ein Wulst g,

Fig. 5,

welcher hohl ist, und den Kanal m,

Fig. 7,

bildet, der durch die Oeffnungen h und p in Verbindung mit den Raͤumen d und f steht. Zieht man den

Hebel auf der einen Seite herab, und der Fluͤgel b lehnt sich an die Wand c, der Fluͤgel

l an die Wand n an, so

werden die Raͤume d und f luftleer, und das Wasser dringt durch die Ventile kk, Fig. 6, in dieselben; in

den Raum d durch die Oeffnung h,

Fig. 7, und in

den Raum f durch den Kanal m, der mit demselben durch die Oeffnung p in

Verbindung steht. Erhaͤlt nun der Hebel eine entgegengesezte Bewegung, so

druͤken beide Fluͤgel zu gleicher Zeit das Wasser in den

Raͤumen d und f durch

die Ventile qq, Fig. 6, in die

Lenkungsroͤhre x. – Da also beide

Fluͤgel Gleiches zur selben Zeit verrichten, so ist es klar, daß der

Wasserstrahl nicht stetig ist, sondern stoßweise erfolgt. Diesen Fehler hat die

zweite Maschine nicht, und daher verdient sie unstreitig den Vorzug. Die

Beschreibung diene als Beweis.

Es ist ein kurzer hohler Cylinder, den ein Zwischenstuͤk A in eine obere und untere Haͤlfte B und C theilt. In diesem

Zwischenstuͤke, welches durch Schrauben aaa

an den untern und obern Theil befestigt ist, liegen die Ventile P und Q, welche in Fig. 10 im

Grundriß zu sehen sind. – Die untere Haͤlfte des Cylinders ist im Innern durch

die Wand D abgetheilt, so daß der Kanal S entsteht, welcher mit der Saugroͤhre E in Verbindung steht. Diesen Kanal bedekt auf jeder

Seite eine Klappe F, R, Fig. 8 und 9. – In dem innern

Raum G der untern Haͤlfte des Cylinders geht ein

Fluͤgel H hin und wieder, welcher vermoͤge

einer Walze J, eines Stirn- und Steigrades K und L,

Fig. 8 und

9, und des

Hebels m in Bewegung gesezt wird. Steigt nun der

Fluͤgel H nach der Klappe T so wird der Raum G luftleer, und das Wasser

dringt durch die Klappe R in denselben, faͤllt

aber der Fluͤgel H, und steigt dann gegen die

Klappe R, so druͤkt er das in dem Raum G befindliche Wasser durch das Ventil P,

Fig. 10, in

den obern Theil des Cylinders B. Zu gleicher Zeit aber

dringt das Wasser durch die Klappe F in den Raum C und wird, bei dem Ruͤkgange des Fluͤgels

durch das Ventil Q ebenfalls in den oberen Theil des

Cylinders gedruͤkt. – Daraus geht hervor, daß in die Maschine zu

gleicher Zeit Wasser eingeht und ausgeht; und daß demnach der Wasserstrahl stetig

ist. Seine Stetigkeit wird noch dadurch befoͤrdert, daß der obere Theil des

Cylinders als Luftkessel dient, indem die Steigroͤhre Z beinahe bis zu den Ventilen herab geht. –

Wer verkennt nun den Vorzug dieser Maschine vor der erstem. – Die Aehnlichkeit

beider liegt in den Fluͤgeln, welche das Pumpwerk entbehrlich machen, und

eine sehr einfache Construction gestatten.

Das Modell der lezten Feuersprize, welche achtmal so groß ist als die Zeichnung,

treibt den Strahl ungefaͤhr 24 Fuß hoch.

Tafeln