| Titel: | Ueber die Fabrikation des Scheidewassers und der Salpeter-Säure in England und Frankreich. |

| Fundstelle: | Band 10, Jahrgang 1823, Nr. LIV., S. 312 |

| Download: | XML |

LIV.

Ueber die Fabrikation des Scheidewassers und der Salpeter-Säure in England und Frankreich.

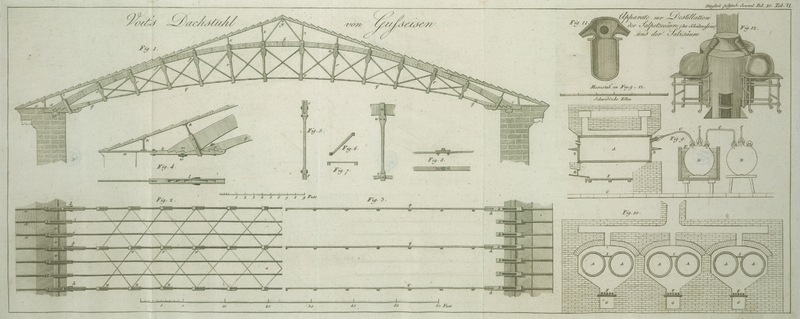

Mit Abbildungen auf Tab. VI.

Ueber die Fabrikation des Scheidewassers und der Salpetersäure in England und Frankreich.

A. Destillation des Scheidewassers in EnglandAus G. Broling's Resa i England. Stokkolm 1817. 8.

III. Deelen. p. 291. frei uͤbersezt vom Hofkammerrath und

Professor Dr. Blumhof in Gießen..

Diese Art von Salpetersaͤure, so wie sie im Handel

vorkommt, und zu mancherlei Behuf dient, ist gewoͤhnlich mehr oder weniger

mit Salzsaͤure vermischt. Die Ursache davon ist, daß der dazu angewandte

Salpeter mehr oder weniger mit salzsaurem Natrum (Kochsalz) vermischt ist. Die

Salpetersaͤure besteht aus Stikstoff, Sauerstoff und Wasser.

Gewoͤhnlich wird sie aus einem Gemenge von rohem Salpeter und Eisenvitriol

destillirt, welcher leztere vorher von seinem Krystallwasser befreit und gebrannt

werden muß, so daß er, wenigstens zum Theil, in schwefelsaures Eisenoxid verwandelt

wird.

Bei der Destillation findet eine wechselseitige Umtauschung der Bestandtheile dieser

Grundstoffe Statt. Das Kali des Salpeters verbindet sich mit der

Schwefelsaͤure des Eisenvitriols, und die Salpetersaͤure wird mit dem

Eisenoxid zu salpetersaurem Eisenoxid verbunden, welches Salz durch die Hize in der

Destillation zersezt wird, und seine Saͤure freigibt, welche in die Vorlage

uͤbergeht; in der Retorte bleibt schwefelsaures Kali oder sogenannter Tartarus vitriolatus aus Eisenoxid. In England wird die

Saͤure aus Salpeter und Schwefelsaͤure auf folgende Art bereitet:

Da man bei den Schwefelsaͤure-Werken immer Schwefelsaͤure von jeder

beliebigen Staͤrke vorraͤthig hat, so gibt es auch daselbst meistens

Vorrichtungen zur Bereitung des Scheidewassers und der Salzsaͤure. –

In demselben Zimmer, wo man die Concentrirung der Schwefelsaͤure vorhatte,

sah ich auch eine Destillirpfanne nebst Hut zur Destillation des Scheidewassers.

Diese Pfanne hatte

ungefaͤhr 2 Fuß im Durchmesser, und das Futter derselben war von quergelegten

Baksteinen, mithin 12 Zoll dik. (Tab. VI. Fig. 11. 12.)

Vom Rost bis zur obern Kante des Pfannen-Futters oder der Stelle, worauf die

Raͤnder der Pfanne ruhen, sind 2 Ellen. Die Hoͤhe des Rosts bis zum

Boden der Pfanne, welcher unbekleidet uͤber dem Feuer liegt, ist 14 Zoll,

wodurch die eigne Hoͤhe der Pfanne 1 Elle und 10 Zoll wird. Der Rahmen

fuͤr das Schuͤrloch haͤlt 12 Zoll in's Gevierte, und kann mit

einer Klappe verschlossen werden. Die Breite der Feuerstaͤtte betraͤgt

etwas mehr.

Das Aschenloch ist etwa 15 Zoll tief, und ligt, wie es in England gewoͤhnlich

ist, unter der Ebene des Bodens.

Die Aussenseite des Schornsteins haͤlt 18 Zoll in's Gevirte, und steht ganz

außerhalb der Oberflaͤche der Pfannenmauer.

Der bei dieser Destillation gebraͤuchliche Hut ist von Thon, und mit Salz

glasirt (brown stone ware). Dessen oberste Ebene

haͤlt 22 Zoll im Durchmesser, worauf er sich nach Unten zu etwas erweitert.

Seine Hoͤhe bis zum Halse herunter, welcher in die Pfanne tritt,

betraͤgt 15 Zoll.

Dieser Hut hat 4 Ablaufsroͤhren, an den Enden von 4 1/2 Zoll Durchmesser und

bei'm Hute inwendig 7 Zoll weit, an welche 4 kuͤrzere Roͤhren gestekt

werden.

An den Enden dieser Roͤhren werden Recipienten oder große sphaͤrische

Glaͤser festgekittet, welche 24 bis 30 Zoll im Durchmesser, dabei kurze, nur

3 Zoll lange Haͤlse, und am Ende zwischen 5 und 6 Zoll Oeffnung haben.

Diese Recipienten liegen bei der Destillation auf großen Strohvolstern auf eine Art

eiserner Wagen mit kleinen Raͤdern, auf denen man solche nach Gefallen im

Zimmer umherfahren kann. Es versteht sich, daß diese eisernen Waͤgen

mehrmalen mit Oelfirniß uͤberzogen sind, damit sie nicht rosten.

Das Verkitten (Lutiren) geschieht mit einem Kitt, der aus getroknetem und gesiebten

Toͤpferthon und Leinoͤlfirniß als ein sehr diker Teig zusammengesezt

ist.

In der Verkittung wird jederzeit ein kleines Loch, wie eine Erbse groß, gemacht, und

mir einem hoͤlzernen Pflok zugestopft, damit er bei'm Troknen nicht

aufschwellt.

In die vorgedachte eiserne Pfanne legt man 212 Pfund Salpeter, besonders gelben rohen

ostindischen, weil dieser mehr Saͤure geben soll, als der raffinirte. Auf

diesen gießt man 400 Pfund Schwefelsaͤure – Wasch, welche bei diesem

Werke unter dem Namen Liquor vorkommt. Die hiezu gebrauchte Saͤure wurde per

Pinte zu 1 Pfund 6 1/2 Unzen Averdupois-Gewicht angegeben, wo 1 Pinte Wasser gerade

1 Pfund waͤgt, welches im spezifischen Gewicht ungefaͤhr 1,5

entspricht.

Man pflegt diese Ingredienzen in der Pfanne nicht umzuruͤhren, sondern

faͤngt gleich mit dem Heizen an, sobald nur der Hut verkittet ist.

Die Destillation dauert ungefaͤhr 18 Stunden. In den ersten 12 Stunden wird

schwaches Feuer gegeben, wobei der Recipient bloß lauwarm wird; nachher

verstaͤrkt man das Feuer allmaͤhlig. Weil man noch sehen kann, wie das

Scheidewasser in den Recipienten traͤufelt, so laͤßt sich auch das

Feuer darnach leicht einrichten. Aber am Schlusse der Destillation verdunkelt sich

der Recipient, und wird so heiß, daß man die Hand nicht daran halten kann, wo der

Feuergrad noch mehr verstaͤrkt wird. Jezt kann man nicht mehr sehen, wie

stark es traͤufelt; man muß also das Gehoͤr zu Huͤlfe nehmen;

denn so lange noch etwas Saͤure uͤbergeht, hoͤrt man im

Recipienten, ein schwaches Geraͤusch, wenn man das Ohr nahe daran

haͤlt. Sobald das Geraͤusch aufhoͤrt, vermuthet man, daß alles

Scheidewasser uͤbergegangen ist, und hoͤrt dann mit Heizen auf. Das

starke Heizen darf nur etwa 1/4 Stunde dauern. Der in der Verkittung befindliche

Holzpflok wird bei'm Anfange der Operation herausgezogen, und nicht eher wieder

eingestekt, bis wieder staͤrker geheizt wird. – Ist die Destillation

beendigt, so wird der Holzpflok herausgezogen, und das Loch mit Lehm verschmiert,

worauf dann die Pfanne kalt wird. Wenn alles kalt ist, so wird das Scheidewasser in

Bouteillen geklaͤrt, welche mit Thonstoͤpseln und Kitt zugemacht

werden.

Das Scheidewasser haͤlt man fuͤr ordinair, wenn die Pinte 1 Pfund 4 1/2

Unzen waͤgt, fuͤr sehr gut hingegen, wenn das Gewicht bis auf 1 Pfund

4 3/4 Unzen geht.

B. Fabrikation der Salpetersaͤure in FrankreichAus dem Dictionnaire Technologique. In Th. Gill's

technical Repository. September 1822. S. 172..

Salpeter-Saͤure, Scheide-Wasser, Salpeter-Geist wurde von Raymund Lully

entdekt, welcher eine Mischung von Salpeter mit Thonerde destillirte. Cavendish

zeigte zuerst die Bestandtheile derselben; Gay-Lussac, Davy und Dalton studierten

ihre Eigenschaften, welche durch ihre haͤufigen Anwendungen in den

Kuͤnsten und bei chemischen Arbeiten allgemein bekannt waren. Da diese

Saͤure bei Weiten die wichtigste Verbindung des Stikstoffes mit dem

Sauerstoffe ist, wollen wir unseren Aufsaz mit einigen Bemerkungen uͤber, die

drei Hauptverbindungen derselben beginnen, indem die Kenntniß derselben zur

Erklaͤrung einiger Erscheinungen dient, welche ihre leichten Verwandlungen

darbiethen, obschon sie keine unmittelbare Anwendung auf die Kuͤnste

erlaubenWas bis jezt war, wird nicht immer so seyn, und die gruͤndlichste

Kenntniß der Bestandtheile einer Sache, die man taͤglich braucht,

wird nicht bloß nuͤzlich, sondern unerlaͤßlich seyn, wenn man

nicht immer im Finsteren tappen und auf Gerathewohl arbeiten will. A. d.

Ueb..

Das Protoxid des Stikstoffes, dessen Entdekung man Priestley'n verdankt, ist weiß und farbenlos, und weder Sauerstoff Gas

noch atmosphaͤrische Luft wirken auf dasselbe: durch Beihuͤlfe der

Hize tritt es seinen Sauerstoff leicht an trennbare Koͤrper ab, und der

Stikstoff desselben wird frei. Es unterstuͤzt die Verbrennung besser, als die

gemeine Luft, und entzuͤndet eine Kerze in dem Augenblike ihres

Verloͤschens neuerdings, wenn nur ein Puͤnctchen noch an derselben

gluͤhend ist. Wasser loͤst bei einer Temperatur von 10° die

Haͤlfte seines Volumens auf, und bei der Siedhize entwikelt es dasselbe

gaͤnzlich. Ein Maß Stikstoff, und etwas mehr als ein halbes Maß Sauerstoff

geben, verdichtet. Ein Maß dieses Gases, oder, dem Gewichte nach, 100 Theile

Stikstoff und 56 Theile Sauerstoff. Man nannte dieses Gas Lust- oder Erheiterungs-Gas wegen der

angenehmen Empfindungen, die man bei dem Einathmen desselben wahrnimmt, und die die

englischen Chemiker zuerst entdekten. Andere Chemiker empfanden jedoch das

Gegentheil, und fielen beinahe dadurch in Asphyxie, was jedoch der Beimischung von etwas salpeterigem

Gase zuzuschreiben war, in welcher Hinsicht man empfahl, dasselbe durch eine

Aufloͤsung von Pottasche durchziehen zu lassen, um, ehe man es einathmet,

dasselbe vollkommen rein zu erhalten. Auch das Deuteroxid des Stikstoffes ward von

Priestley entdekt, der den groͤßten Theil der

Eigenschaften desselben angab, welche spaͤter von Davy,

Gay-Lussac etc. genauer untersucht wurden. Dieses Deuteroxid bleibt unter

allen Temperaturen gasfoͤrmig, farbenlos, und wirkt nicht auf die blauen

Pflanzen-Farben; es loͤscht die Flamme aus, und erzeugt Asphyxie an den

Thieren; es verschlingt den Sauerstoff aus der Luft (Ein Maß-Theil), und besteht aus

2 Maßen Sauerstoff und Einem Maße Stikstoff; es wird roth und undurchsichtig, und

geht leicht in den Zustand von salpetriger Saͤure uͤber. Diese

Eigenschaft bildet einen Haupt-Charakter desselben, und dadurch spielt es auch bei

Erzeugung der Schwefel-Saͤure eine so wichtige RolleSeine Verbindung mit dieser concentrirten Saͤure geschieht

augenbliklich, und krystallisirt: Wasser zersezt es. A. d. O.. Die Leichtigkeit seiner Verwandlung in salpeterige Saͤure macht es

so heftig auf die thierische Oekonomie wirken. Man erhaͤlt es durch

Aufloͤsung von Kupfer oder Queksilber in Salpetersaͤure, mit welcher

es die Deutero-Nitrate dieser Metalle bildet; der Sauerstoff, welcher hier aus einem

Theile der Salpetersaͤure frei wird, liefert eine

verhaͤltnißmaͤßige Menge Stikstoff-Deuteroxid. Man erhaͤlt es

auch durch Einwirkung der Salpeter-Saͤure auf Syrup, Zuker, Gummi,

Staͤrkmehl und andere brennbare KoͤrperVergl. den Aufsaz uͤber Sauerklee- und

Schwefelsaͤure-Bereitung. A. d. O., welchen es bald einen Theil seines Sauerstoffes mittheilt. Das reinste ist

indessen dasjenige, welches durch Aufloͤsung des Queksilbers in

verduͤnnter Salpeter-Saͤure erzeugt wird: es besteht aus einem Maße

Sauerstoff und einem Maße Stikstoff.

Die salpeterige Saͤure, welche aus 2 Maßen Sauerstoff und Einem Maße Stikstoff

besteht, also nicht mit lezterer Gasart gesaͤttigt ist (und daher auch

schwefelsauren Braunstein entfaͤrbt, indem es denselben entsaͤuert),

ist wasserfrei und bei der gewoͤhnlichen Temperatur tropfbar fluͤßig;

20° unter Null ist sie farbenlos, bei Null Grad bernsteingelb, und bei 15 bis

28° pomeranzengelb. Bei dieser Temperatur siedet sie, und verwandelt sich in

rothe Daͤmpfe, und verbindet sich mit Salpeter-Saͤure, welche sie

gruͤngelb pomeranzenfarbig oder roͤthlich braun faͤrbt, je

nachdem sie naͤmlich concentrirt ist. Die salpeterige Saͤure wird

unmittelbar in den Kuͤnsten nicht angewendet.

Die lezte Verbindung des Stikstoffes mit dem Sauerstoffe ist endlich jene, welche in

dem Verhaͤltnisse von Einem Maße des Ersteren mit 2 1/2 Maße des Lezteren

Statt hat, oder, dem Gewichte nach, 35,12 Stikstoff und 100 Sauerstoff. Diese

Verbindung (welche man nach dem neuen Systeme der Nomenklatur Stikstoff-Saͤure, Acidum azoticum

, nennen muͤßte) kommt unter dem Namen Salpeter-Saͤure vor.

Bereitungsart. Diese Saͤure kann man durch

Zersezung des Salpeters mittelst Thonerde in irdenen Retorten, die man cuines nennt, erhalten: der Ruͤkstand kann

auf Alaunsiedereien benuͤzt werden, indem er, als dreifaches Salz, zwei

Bestandtheile des Alaunes, Pottasche und Thonerde, enthaͤlt. Spaͤter

zersezte man den Salpeter in denselben Retorten mittelst Schwefel-Saͤure; in

den neueren Zeiten nahm man, statt dieser, Guß-Eisen, und gab den Kesseln die Form

von Retorten.

Wir werden wenig uͤber diesen Apparat sprechen, weil er heute zu Tage kaum

mehr gebraucht wird. Er besteht aus 6 Kesseln, die in doppelter Reihe auf 6

Feuerherden in demselben Ofen stehen: sie sind geschlossen, verkittet, und stehen

mittelst irdener Roͤhren mit einer Reihe von 7–8 irdenen

Gefaͤßen oder Vorlagen in Verbindung, wovon die beiden ersteren bis auf die

Mitte in einem Wassertrage eingetaucht sindEin aͤhnlicher Apparat ist in der Bereitung der

Hydrochlorsaͤure in Frankreich beschrieben. A. d. O. (Hier auf Tab.

VI. abgebildet.).

Da dieser Apparat indessen noch immer in einigen Fabriken angewendet wird, so wollen

wir hier die vorzuͤglichsten Nachtheile desselben anzeigen.

Schwefel-Saͤure, Salpeter-Saͤure, Salz- oder Hydrochlor-Saͤure

wirkt am wenigsten auf Guß-Eisen, wenn sie sehr stark erhizt ist; die Dekel und die

oberen Theile der Kessel, welche außer dem Bereiche des Feuers stehen, werden

leichter angegriffen, und dadurch entsteht ein doppelter Nachtheil fuͤr den

Fabrikanten. Die Gefaͤße leiden bedeutend und gehen zu Grunde, und die

Salpeter-Saͤure, die das Eisen angreift, wird zersezt und in salpeterige

Saͤure verwandelt. Durch diese Zersezung entsteht aber nicht bloß ein Verlust

an Salpeter-Saͤure, sondern die Rectificirung, durch welche die verdichtete

salpeterige Saͤure abgetrieben werden muß, die die Salpeter-Saͤure

gelb oder roth faͤrbt, verursacht gleichfalls noch hoͤhere Auslagen.

Da die Hize nicht hinlaͤnglich, oder wenigstens nicht gleichfoͤrmig

genug, erhoͤht wird, so wird die salpetersaure Pottasche nicht so

gehoͤrig zersezt, wie in dem sogleich zu beschreibenden Verfahren; der

Ruͤkstand enthaͤlt noch Salpeter-Saͤure, und haͤngt

uͤberdies so sehr an dem Boden der Kessel fest, daß die Arbeiter ihn nur mit

der groͤßten Muͤhe los machen koͤnnen, und dabei Gefahr laufen,

die eisernen Gefaͤße durch die wiederholten Schlaͤge auf den Meißel zu

zertruͤmmern. Diese Arbeit wird fuͤr die Handlanger noch

beschwerlicher durch die Hize, welche sie bei derselben, zumal wenn, wie

gewoͤhnlich, die Operationen schnell auf einander folgen, zu erfahren haben:

denn diese Hize ist viel groͤßer, als bei den Cylindern. Endlich dauert auch

die Operation selbst viel laͤnger, fodert mehr Brennmateriale, und zersezt

doch weniger, als wenn Cylinder angewendet werden.

Dieser Cylinder-Apparat, dem wir den Vorzug geben, besteht gewoͤhnlich aus 4

Cylindern in Einem Ofen, welche mittelst Roͤhren mit 3–4 Reihen

irdener Gefaͤße in Verbindung stehen, wovon die beiden ersteren in Wasser

eingetaucht sindEin aͤhnlicher Apparat ist gleichfalls bei der Bereitung der

Hydrochlorsaͤure in Frankreich beschrieben. A. d. O. (Hier auf Tab.

VI.). Die Roͤhren, welche unmittelbar mit den Cylindern in Verbindung stehen,

sind von GlasDa wo das Gußeisen mit den glaͤsernen Roͤhren verbunden wird,

muß ein Stuͤk einer irdenen Roͤhre, gewoͤhnlich

12–15 Centimetres lang, angebracht werden, um das Glas gegen die zu

große Hize zu schuͤzen. A. d. O., damit man die Farbe des durch dieselben durchziehenden Gases bemerken kann,

indem dadurch der Verlauf der Operation angezeigt wird. Man bedient sich hier, mit

einem Worte, desselben Verfahrens, wie bei Erzeugung der Hydrochlor-Saͤure.

Torf, Holz- oder Steinkohlen, je nachdem man diese oder jene sich leichter

verschaffen kann, sind das Brennmateriale. Torf gibt weniger Hize, nimmt also mehr

Raum ein als Steinkohlen, und zersezt, indem er weniger Kohlenstoff

verfluͤchtigt, als Steinkohlen, weniger atmosphaͤrische Luft: Holz

fodert weniger Zug.

Verhaͤltnisse. Salpetersaͤure Pottasche

(Salpeter) 100, Schwefelsaͤure von 60° oder 1845 specifische Schwere:

60; wenn man nicht concentrirte Schwefel-Saͤure von 55° anwendet (wie

dieß in Fabriken der Fall ist, wo man nicht so reine Salpeter-Saͤure erzeugt)

muß man statt 60 Theilen 80 Theile nehmen. Schwefel-Saͤure von diesem Grade

kostet allerdings weniger; allein diese Ersparung ist nur eine Taͤuschung;

denn die dadurch erhaltene Salpeter-Saͤure ist weniger rein, und

enthaͤlt weniger wirkliche Saͤure; die Cylinder leiden mehr durch

dieselbe, und uͤberdieß ist dann auch mehr Brennmaterials noͤthig, um

das Wasser in derselben zu verfluͤchtigen: so daß diese Nachtheile das

Ersparniß reichlich aufwiegen.

Ehe man die salpetersaure Pottasche (Salpeter) anwendet, muß man von der Reinheit

derselben uͤberzeugt seyn: Auswahl und Preis des im Handel vorkommenden

Salpeters wird darnach bestimmt. Der Salpeter enthaͤlt immer, in allen seinen

Zustaͤnden, fremdartige Salze beigemengt, vorzuͤglich salzsaure

Pottasche, salzsauren Kalk und salzsaure Bittererde, welche durch die

Schwefel-Saͤure zersezt werden, und Chlorine und salpeterige Saͤure

bilden. Um den Salpeter so viel als moͤglich von diesen Salzen zu befreien,

muß derselbe nothwendig

dreimal nach einander in wenig Wasser (courte eau, d.i.

ungefaͤhr vier Hundertel seines Gewichtes im Ganzen) gewaschen werden. Dieses

Wasser wird tropfenweise in einer Art von Gicht aufgegossenDiese Gicht, oder dieser Trichter, hat die Gestalt einer umgekehrten

vierseitigen Pyramide. Man hat deren drei noͤthig, so daß das

Waschwasser aus einem in den anderen tropfenweise gelangen, und sich ganz

mit den fremden Salzen saͤttigen kann: reines Wasser wird zulezt

gebraucht. Man muß den Salpeter reinigen, und so wenig als moͤglich

davon aufloͤsen. Das Absuͤßwasser, welches dreimal durch den

Salpeter durchging, muß besonders behandelt werden. A. d. O., und nachdem der Salpeter auf diese Art gehoͤrig behandelt wurde,

nimmt man zwei Drittel des darin enthaltenen Salpeters von Oben ab, und bewahrt das

untere Drittel zur ferneren neuen Behandlung. In jeden Cylinder kommen 85 Kilogramme

salpetersaure Pottasche, und 50 Kilogramme Schwefel-Saͤure von 66°.

Alle Fugen des Apparates werden mit Toͤpferthon verstrichen, der mit

Pferdemist gemengtem Lehmen gedekt wird: ersterer, oder die Thonerde, wird von der

Saͤure nicht angegangen, und lezterer umhuͤllt diese, erhaͤlt

sie feucht, und der Pferdemist sichert sie vor dem Abspringen. Die Hize muß, wie wir

oben bemerkt haben, gleich foͤrmig angewendet, und das Feuer langsam geleitet

werden. Sobald die Daͤmpfe roth werden, ist die Operation im Aufsteigen, und

sie hat ihr Ende erreicht, wenn man keine Daͤmpfe mehr wahrnimmt. Gegen das

Ende macht man ein starkes Feuer, um alles Gas zu entwikeln: die schwefelsaure

Pottasche wird, nach Abnahme des Kittes, mit eisernen Zangen herausgenommen. Die in

den Flaschen der ersten Reihe verdichtete Saͤure ist am wenigsten rein, sie

kann aber, ohne alle weitere Reinigung, in den Schwefel-Saͤure-Fabriken

angewendet werden. Die Flaschen in der zweiten, und ein Theil der Flaschen in der

dritten Reihe enthalten nur salpeterige Saͤure. Diese wird durch Kochen in

glaͤsernen Retorten weggeschaft, wo aber das Sieden allmaͤhlig

unterbrochen wird, sobald die Saͤure weiß wird. In diesem Zustande wird sie

in den Handel gebracht, und soll sie 36° an Beaumé's Araͤometer

zeigen. Alle schwaͤchere, in den lezten Gefaͤßen verdichtete, Saͤure

kommt wieder in die Flaschen der ersten und zweiten Reihe, um bei den folgenden

Operationen statt Wasser zu dienen. Wasser kommt nur in die lezte Reihe der

Flaschen, um die Verdichtung zu vollenden.

Die auf diese Weise erhaltene und in den Handel gebrachte Saͤure ist nicht zu

allen Arbeiten rein genug; sie enthaͤlt immer etwas salpetrige Saͤure

und Chlorine, als Beweis, daß die Zersezung des in dem Salpeter enthaltenen

Kochsalzes etc. nicht vollstaͤndig war; sie enthaͤlt auch zuweilen

Schwefelsaͤure. Um sie zu reinigen, muß sie aus glaͤsernen

Gefaͤßen destillirt, und die Producte muͤßen sorgfaͤltig

geschieden werden. Das, was zuerst sich verfluͤchtigt, ist Chlorine und

salpetrige Saͤure: man scheidet diese ab, wenn die in den Retorten enthaltene

Fluͤßigkeit weiß oder licht bernsteingelb geworden ist, oder man nimmt auch

die reine Salpetersaͤure, ohne zu warten, bis sie weiß geworden ist, sobald

sie etwas gesotten hat, ab. Die Destillation muß sorgfaͤltig

fortgefuͤhrt werden, bis neun Zehntel der in der Retorte vorhandenen

Saͤure verfluͤchtigt sind, wo sie sodann unterbrochen werden muß, denn

sonst wuͤrde man nur mehr Schwefelsaͤure erhalten. Die auf diese Weise

erhaltene Salpeter-Saͤure ist zur Pruͤfung der edlen Metalle noch

nicht rein genug.

Gebrauch. Die Salpeter-Saͤure wird zur Gewinnung

der Schwefel- und Sauerklee-Saͤure und anderer Saͤuren verwendet. Man

braucht sie zur Queksilber-Aufloͤsung, mit welcher die Hutmacher das Haar von

den Fellen abbeizen (secretage); zur Aufloͤsung der Metalle, wie bei'm Aezen der Kupferplatten;

zur Erzeugung der Hydrochlor-Salpeter-Saͤure oder des Koͤnigs-Wassers;

in den Fabriken, in welchen man rothen Queksilber-Praͤcipitat oder das

Queksilber-Deuteroxid verfertigt; zum Faͤrben, Vergolden, Probieren der

Muͤnzen, Abscheiden des Goldes; 38 Theile 36 graͤdiger

Salpeter-Saͤure, oder von 1335 specif. Schwere, und 2 Theile Hydrochlor- oder

Kochsalz-Saͤure von 24 Graden oder 1200 specifische Schwere, und 25 Theile

Wasser geben jene

Fluͤßigkeit, mit welcher die Juweliere ihre Proben auf dem Wezsteine

vornehmen.

Eigenschaften. Theorie. Wir kennen die

Salpeter-Saͤure im reinen Zustande nicht: sie kommt nicht wasserfrei vor. Mit

Beihuͤlfe des Wassers verdichtet, ist sie weiß, sehr sauer, hat einen starken

Geruch, und wirkt sehr heftig auf die thierische Oekonomie. Ein Tropfen derselben,

der auf die Haut faͤllt, zerstoͤrt den Organismus des Hautgebildes,

und faͤrbt die Haut gelb: dadurch wird diese Saͤure ein

Zerstoͤrungs-Mittel der Warzen. Sie ist ein sehr starkes Gift. Im

concentrirten Zustande, so wie auch, wenn sie sehr schwach ist, ist ihr Siedepunct

86°. Sie wird durch Einwirkung des Lichtes zersezt, und erzeugt salpetrige

Saͤure, von welcher sie roth oder braunroth gefaͤrbt wird, und

Sauerstoff. In feuchter Luft stoͤßt sie weiße Daͤmpfe aus, die beinahe

alle Metalle angreifen, mit Ausnahme von Gold, Platinna, Iridium, Tungstenium,

Columbium, Cerium, Titanium, Rhodium und Osmium, loͤst aber doch ein

Metall-Gemenge von 12 Theilen Silber und 1 Theile Platinna auf. Wenn sie

hoͤchst concentrirt ist, wird sie durch Waͤrme schwaͤcher, und

wenn sie schwach ist, wird sie durch Waͤrme concentrirt: in der ersten

Periode ihrer Concentration, nimmt sie allmaͤhlig an Staͤrke zu, wird

aber gegen das Ende derselben wieder schwacher, bis sie ihren Culminations-Punct bei

122 Graden erreicht.

Die Theorie des Verfahrens, durch welches die Salpeter-Saͤure aus der

salpetersauren Pottasche gewonnen wird, ist hoͤchst einfach. Die

Schwefel-Saͤure, welche sich mit der Pottasche verbindet, entbindet die

Salpeter-Saͤure, welche bis auf 20 Hundertel Wasser, welches sie enthielt,

frei wird. Die Hize, unter welcher sie entwikelt wird, verbindet sie mit dem Wasser,

ohne welches sie zersezt werden wuͤrde: dieses Wasser ist aber hinreichend,

um sie in tropfbar fluͤßigem Zustande zu erhalten: sie haͤlt auch das

Krystallisations-Wasser. Die Hize, unter welcher sie sich verfluͤchtigt, wird

spaͤter in dem Abkuͤhlungs-Apparate erhoͤht, und das Wasser,

welches sie daselbst antrifft, zieht sie an, und vollendet die Verdichtung

derselben. Die rothen Daͤmpfe, welche im Anfange und gegen das Ende der Operation

deutlicher sind, im Verlaufe der Operation aber verschwinden, entstehen durch

Zersezung der Salpeter-Saͤure, welche vorzuͤglich durch Abwesenheit

des Wassers veranlaßt wird. So lang 1tens die in den Cylindern enthaltene Mischung

nicht vollkommen fluͤßig geworden ist, und so lang einige Theile der

Salpeter-Saͤure, ohne Wasser zu treffen, entwikelt werden, werden sie

augenbliklich in salpetrige Saͤure und in Sauerstoff zersezt. 2tens dieselbe

Zersezung geschieht durch jene Theilung der Mischung, welche mit einem Ueberschusse

von Schwefel-Saͤure in Beruͤhrung stehen, welche das Wasser der

gebildeten Salpeter-Saͤure vertreibt, und die im Anfange der Operation

bemerkbaren rothen Daͤmpfe erzeugt: wenn die Operation schon ihrem Ende nahe

ist, wird die damals entwikelte Salpeter-Saͤure durch die starke auf sie

einwirkende Hize wieder in salpetriges Gas und Sauerstoff zersezt, und dadurch

entstehen neuerdings die rothen Daͤmpfe.

Beschreibung der Abbildung des franzoͤsischen Apparates zur Bereitung der Salpeter- und Hydrochlorsaͤure.

Herr Gill erhielt jezt erst die Abbildungen zu den

fruͤher von ihm (und auch von uns B. 9. S.

420) gelieferten Beschreibungen des Cylinder-Apparates, und theilt im

November 1822 S. 353 dieselben mit.

Fig. 9, Tab.

VI. ist der Durchschnitt eines Cylinders und Feuerherdes, und zweier Vorlagen. Fig. 10 stellt

die drei Feuerherde mit ihren Cylindern von ihrem Ende gesehen dar.

AA etc. Cylinder aus Gußeisen.

BB Platten aus Gußeisen, welche in die Cylinder

passen, und die Enden derselben verschließen.

CC Verbindungs-Roͤhren.

DD irdene Flaschen mit drei Tubulirungen.

E Ofenthuͤre.

FF Rost.

GG Aschengrube.

H der Schornstein des Ofens. (H fehlt im Originale).

III Platten von Gußeisen, welche nach der ganzen

Laͤnge des Cylinders hinlaufen.

K Abkuͤhler, in welchem alle Flaschen der ersten

Reihe stehen.

Tafeln