| Titel: | Neue und verbesserte Methode, Brennmaterial bei Dampf-Maschinen und Oefen überhaupt zu ersparen und den Rauch zu verbrennen, worauf Josiah Parker, Worsted-Fabrikant zu Borough of Warwik, dd. 9. Mai 1820, ein Patent erhielt. |

| Fundstelle: | Band 10, Jahrgang 1823, Nr. LXXIII., S. 412 |

| Download: | XML |

LXXIII.

Neue und verbesserte Methode, Brennmaterial bei Dampf-Maschinen und Oefen überhaupt zu ersparen und den Rauch zu verbrennen,

worauf Josiah Parker, Worsted-Fabrikant zu Borough of Warwik, dd. 9. Mai 1820, ein Patent erhielt.

Aus dem Repertory of Arts et Manufactures etc. N. 250. Maͤrz 1823. S. 198.

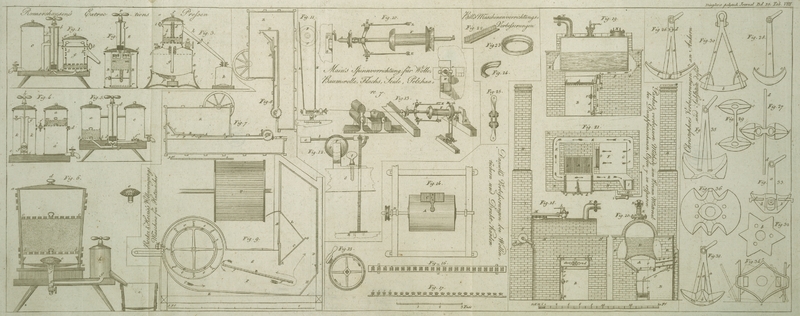

Mit Abbildungen auf Tab. VIII.

Parker, verbesserte Methode, Brennmaterial zu ersparen.

Diese verbesserte Methode besteht in einer neuen Anwendung und

Anordnung gewisser bereits bekannter und gebrauchter Theile und Grundsaͤze,

und in Abaͤnderung des Baues der gewoͤhnlichen Oefen, wodurch ein Ofen

entsteht, der vor den an Dampf- und Braukeßeln gewoͤhnlichen Oefen bedeutende

Vorzuͤge besizt, welche besonders darin bestehen, daß mehr Rauch und

brennbares Gas, so wie es aus dem Brennmateriale aufsteigt, verbrannt wird, als auf

die gewoͤhnliche Weise, wo es zum Verluste des Fabrikanten und zur Belaͤstigung

der Nachbarschaft bei dem Schornsteine hinausfahrt, nicht moͤglich ist. Um

diese Verbrennung zu bewirken, wird die ganze Rauchsaͤule, oder wenigstens

der groͤßte Theil derselben, dem Feuer so nahe gefuͤhrt, daß sie darin

entzuͤndet, und entweder ganz oder groͤßten Theils verbrannt wird.

Fig. 18.

zeigt einen Seiten-Aufriß der Außenseite des Kessels und des Mauerwerkes;

Fig. 19.

einen Langendurchschnitt durch die Mitte, um den innern Bau des Ofens

darzustellen;

Fig. 20.

einen Querdurchschnitt des Feuerherdes, und

Fig. 21.

einen horizontalen Durchschnitt unter dem Boden des Kessels: dieselben Buchstaben

bezeichnen denselben Gegenstand.

A ist der Koͤrper oder jener Theil des Ofens,

welcher zur Aufnahme des Brennmateriales waͤhrend des Verbrennens desselben

bestimmt ist. Er ist auf gewoͤhnliche Art aus Baksteinen gebaut, und mit

einem Luftzuge durch den Rost, b, b, aus der Aschengrube

B herauf versehen, welche, um der Luft den freiesten

Zutritt zu gestatten, und die Asche und Loͤschkohlen leicht beseitigen zu

koͤnnen, an einer Seite ganz offen ist. Die Kohlen oder die Brennmaterialien

uͤberhaupt werden durch das Schuͤrloch C

eingeschuͤrt, welches außen mit den Thuͤrchen, dd, versehen ist, die theils zum

Nachschuͤren, theils zum Aufschuͤren geoͤffnet, waͤhrend

der Ofen aber im Gange steht, sorgfaͤltig geschlossen werden muͤssen.

Dieses Schuͤrloch besteht aus Platten von Gußeisen, oder aus einem anderen

schiklichen Materiale, und bildet eine Art von Trog, der von der aͤußeren

Mauer des Ofens bis zum Roste hinlaͤuft, und so breit ist, als der Abstand

der Mauern, welche die Aschengrube bilden, wie man in Fig. 21. deutlicher

sieht, wo C das Schuͤrloch mit der oberen Platte

vorstellt, welche man sich hier als abgehoben denken muß, um die Lage der

Mittelscheidewand e zu zeigen, an welche die

Thuͤrchen dd sich schließen. Diese obere

Platte ist nicht vollkommen fest gemacht, sondern kann sich ausdehnen und

zusammenziehen, so daß sie durch die Einwirkung des Feuers nicht zersprengt wird.

Das Schuͤrloch neigt sich etwas schief gegen das Feuer hin, und wird von

Eisenstangen, aa, die quer uͤber die

Aschengrube laufen, getragen. Das Mauerwerk uͤber dem Schuͤrloche zur

Bildung des Zuges um den Kessel wird von den eisernen Traͤgern cc gestuͤzt, so daß oben uͤber der

Platte ein kleiner Raum leer gelassen bleibt, damit man, noͤthigen Falles,

ohne alle Beschaͤdigung des Mauerwerkes zu dem Kessel gelangen kann. Dieser

leere Raum wird durch einen kleinen Schieber, TT,

in Fig. 18

und 20

geschlossen, damit keine Luft durch kann: der Schieber ist mittelst Schrauben, oder

auf irgend eine andere Weise befestigt, und schließt auf seiner oberen

Flaͤche. Der Kessel D ist in Mauerwerk, NN, so eingeschlossen, daß er einen Zug, EE, um sich her bildet, wie man in Fig. 21 sieht. F ist ein breiter flacher Zug, unter dem Boden des

Kessels, damit die Flamme und der Rauch von dem Koͤrper des Ofens, wo das

Feuer brennt, frei in den Zug EE durch die

Oeffnung G bis zu dem aͤußersten Ende des Kessels

gelangen koͤnnen, wo sie aufsteigen, und, nachdem sie rings umher in dem Zuge

EE gelaufen sind, in den Schornstein H entweichen, wie die Pfeile in dem horizontalen

Durchschnitte Fig.

4. andeuten. Im Schornsteine ist eine sich drehende Platte, oder ein

Dampfer, bei I angebracht, welcher zur erfoderlichen

Regulirung des Luftzuges durch das Feuer sowohl, als durch die Zuͤge dient.

Dieser Daͤmpfer I kann geoͤffnet oder

geschlossen werden, je nachdem man den kleinen Hebel i

stellt, welcher an der Achse desselben außen an dem Schornsteine befestigt, und

durch das Sperr-Rad, k, in jeder beliebigen Lage

erhalten werden kann. K ist die Dampfroͤhre,

welche den Dampf aus dem Kessel nach jeder beliebigen Richtung leitet, um die

Maschine zu treiben. L ist die Sicherheits-Klappe. M ist das Hauptloch oben an dem Kessel, durch welches

ein Arbeiter in denselben zur Reinigung und Ausbesserung hineinsteigen kann.

Um nun den Rauch und das brennbare Gas zu verbrennen, wird eine lange schmale

Oeffnung in jenem Theile des Ofens angebracht, den man gewoͤhnlich die

Bruͤke nennt, oder, mit einem Worte, dort, wo aller Rauch und alle Flamme,

sobald beide sich aus dem Brennmaterials entwikelt haben, durchziehen muß, um in den

Schornstein zu gelangen. Diese Bruͤke ist an dieser Stelle verengt, so daß

die Rauchsaͤule, die der Einwirkung der Luftsaͤule ausgesezt ist, klein

genug wird, um verzehrt werden zu koͤnnen. Diese Oeffnung der Bruͤke

zeigt O in Fig. 21; sie ist so lang,

als die Oeffnung, durch welche Rauch und Flamme muß, breit ist. Die Oeffnung O steht gerade zu mit dem untern Theile der Aschengrube

B in Verbindung (oder mit irgend einem anderen Orte,

wo die Luft rein und unverbrannt ist) und zwar durch die Oeffnung PP, Fig. 19, welche auch

durch die punctirten Linien vv, in Fig. 20, angedeutet ist.

Durch diese Vorrichtung gelangt, ohne den Feuerzug zu hindern, ein reissender Strom

atmosphaͤrischer Luft bei O in den Ofen, und

trifft Flamme und Rauch bei dem Durchgange uͤber die Bruͤke, wo diese

unmittelbar das Feuer verlassen. Indem dieser Luftstrom sich mit dem erhizten Rauche

verbindet, sezt er denselben in den Stand, in dem Zuge F

unter dem Kessel wirklich zu verbrennen. Auf diese Weise geht nur wenig Rauch durch

den Schornstein, und folglich wird Feuer-Material erspart. Der untere Theil des

Luftzuges PP, welcher mit der Aschengrube in

Verbindung steht, ist mit einer Thuͤre oder Klappe R versehen, um die Menge der Luft zu bestimmen, welche durch die Oeffnung

O in der Bruͤke aufsteigen und daselbst den

Rauch zerstoͤren soll. Diese Thuͤre kann mittelst des kleinen

Zahnstokes r, der mit der Thuͤre R durch die kleine Kette s,

welche uͤber die Rolle t laͤuft, in

Verbindung steht, von dem Heizer geoͤffnet und geschlossen werden. In einigen

Faͤllen wird es gut seyn, einen duͤnnen Luft-Strom an mehr dann einem

Orte in den Ofen zu lassen, wo dann die Oeffnung, durch welche der Rauch durch soll,

dort verengt werden muß, wo das zweite Luftloch angebracht wird, damit man die in

dem Rauche enthaltene Hize mehr concentriren kann. Wo mehr als eine Oeffnung

angebracht ist, muß jede derselben mit einem besonderen Regulator und mit obigem

Apparate versehen seyn. Die Oeffnung O, in Fig. 2. u. 4, ist mit

eisernen Platten eingefaßt, um die Baksteine gegen Abstoßen zu sichern, und diese

selbst zu verstaͤrken.

Tafeln