| Titel: | Nähere Nachrichten über die Romershausenschen Extractions-Pressen. Vom Professor Marechaux in München. |

| Autor: | Prof. Peter Ludwig Marechaux [GND] |

| Fundstelle: | Band 10, Jahrgang 1823, Nr. LXXIV., S. 415 |

| Download: | XML |

LXXIV.

Nähere Nachrichten über die Romershausenschen Extractions-Pressen. Vom Professor Marechaux in Muͤnchen.

(Nachtrag zu dem im 5. Bde. S. 385. befindlichen Aufsaze „uͤber die Fortschritte in dem Verfahren, die Extractivstoffe der Vegetabilien vermischt oder abgesondert zu erhalten.“)

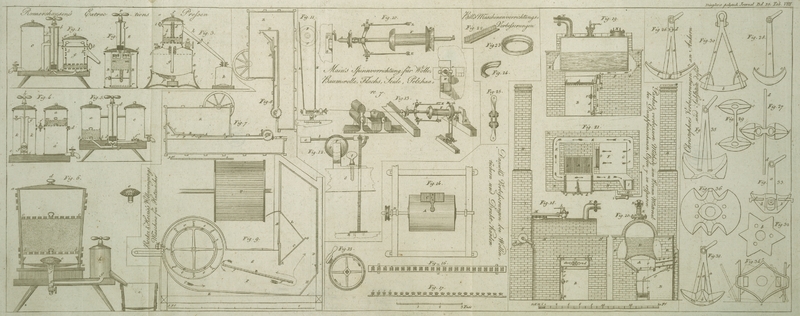

Mit Abbildungen auf Tab. VIII.

Marechaux's, nähere Nachrichten über die Romershausen'sche Extractions-Pressen.

In jenem Aufsaze schilderte ich, mit raschen Zuͤgen,

die Fortschritte, die von den ersten Zeiten an, bis zu unseren Tagen hin, in der

Kunst gemacht worden sind, den Vegetabilien ihre Extractiv-Stoffe zu entziehen, und

schloß mit der Realschen Presse, und einigen zu eben diesem Zweke bestimmten

Erfindungen des Herrn Doctors Romershausen in Aeken.

Ich werde hier einen darin aufgenommenen Irrthum berichtigen; – mein damaliges

Urtheil uͤber die Dampf-Kaffee-Maschine auf nunmehrige eigene Erfahrung

begruͤnden, – und die Zeichnungen einiger Extractiv-Pressen, mit einer

vollstaͤndigeren Beschreibung derselben nachtragen.

Ich konnte zu jener Zeit nicht einsehen, warum Herr Doctor Romershausen die

Verbesserung der Realschen Presse aufgegeben hatte,Dieses ist nach der oͤffentlichen Aeusserung des Dr. Romershausens (Luftpresse I. Heft Zerbst

1818. S. XI.) vorzuͤglich aus dem Grunde nicht geschehen, weil die

Realsche Presse fuͤr den allgemeineren Gebrauch zu unbequem ist; sie

wirkt durch den Druk einer senkrechten Wassersaͤule, welche schon bei

einiger Hoͤhe an einem bestimmten Orte feststehen muß und

beschwerlich zu beschiken ist. Dagegen sind die von ihm angegebenen

Extractionspressen saͤmmtlich wie andere Geraͤthe beweglich

und leichter zu behandeln. Ueberhaupt muß man aber Romershausen's

hydromechanische Extractions-Presse nicht mit der Realschen verwechseln,

indem sie nicht durch den Druk einer Wassersaͤule, sondern durch

einen kleinen Drukkolben wirkt, mithin mehr Aehnlichkeit mit der Bramaschen

zu mechanischen Zweken bestimmten Wasserpresse hat. D. und indem ich die Zeichnung des Beschikungs-Gefaͤßes seiner großen im 4. Hefte des

IV. Bandes dieses Journals beschriebenen Dampfpresse benuzte, zeigte ich, wie man

diese sehr leicht durch Anbringung eines Stiefels mit seinem Kolben, zwischen jenem

Beschikungs-Gefaͤße und dem Dampfkessel, in eine hydromechanische

Extractions-Presse, sowohl zu kalten als zu warmen Extracten einrichten

koͤnnte. Ich habe nunmehr uͤber diesen Punct befriedigende

Aufschluͤsse bekommen.

Als der Erfinder sich den Nuzen seiner Erfindungen durch ein Patent zu sichern bemuͤhete, wollte die technische Commission des

Ministerii aus der Ansicht, daß das, dieser hydromechanischen Extractions-Presse zum

Grunde liegende, Princip nicht ganz neu waͤre, das Patent nicht

ausdruͤklich auf diese Constructionen extendiren, und er sah sich daher

genoͤthigt, sie dem allgemeinen Begriffe Luftpresse zu subsumiren, und so

saͤmmtliche Vorrichtungen, wie er sie fuͤr die besonderen

pharmaceutischen und gewerklichen Zweke am geeignetsten fand, auszugeben. Hierin

liegt also der Grund meiner irrigen Vermuthung, daß er den Gedanken, die Realsche

Presse zu vervollkommnen, bald wieder aufgegeben hatte.

Die Prioritaͤt des Gedankens, die hydromechanische Presse zur Extraction

anzuwenden, und durch einen Drukkolben die Fluͤßigkeit von Unten, durch die

auszulangende Substanz, hinauf zu treiben, gehoͤrt daher dem Doctor

Romershausen, der auch wirklich schon viele solche Maschinen abgesezt hat und

taͤglich noch absezet.

Wir erfahren aus jenem Umstande, daß die Gesezgebung fuͤr die

Erfindungs-Patente in Preußen schwieriger ist, als im Oesterreichischen. Es ist dort

nicht genug, daß der Erfinder eine Modification des bereits vorhandenen nachweise;

diese Modification muß wenigstens von der Art seyn, daß sie nicht eine leichte

Anwendung des schon Bekannten sey, und gerade in diesem Falle befand sich freilich

die bloße Umwandlung der Realschen Presse in eine mit einem Drukkolben versehene

Maschine. Da man schon laͤngst an den hydraulischen Pressen solche

Vorkehrungen angebracht hatte, so war keine große Anstrengung des Geistes

noͤthig, um ihre Construction dahin zu aͤndern, und es wurde

fuͤr den Erfinder eine Nothwendigkeit, mit einem an Vorkehrungen dieser Art

noch nicht angewendeten Princip aufzutreten.

Diese groͤßere Strenge der preußischen Gesezgebung kann unter den dortigen

Umstaͤnden auf keine Weise getadelt werden. Ich finde sie vielmehr in einem

Lande nothwendig, in welchem die Industrie, groͤßten Theils wenigstens, frei

gegeben worden ist. Das Feld liegt hier vor Jedem offen. Wer die noͤthigen

Kenntnisse, die erforderliche Kunstfertigkeit nachweisen kann, bekoͤmmt, ohne

Weiteres, nach Zahlung seines Gewerbscheines die Erlaubniß zur Arbeit. Die

Concurrenz treibt schon hier maͤchtig zum Besseren an: wogegen in den

oͤsterreichisch-kaiserlichen Staaten das seit mehreren Jahrhunderten nach und

nach ausgeartete Zunftwesen, auf seinen bleiernen Fuͤßen, sich noch immer

fortbewegt. Der traͤge Koͤrper bedarf doch von Außenher einen Sporn.

Diesen findet nun der Thaͤtigere in dem kaiserlichen Erfindungs-Patent. Alles

was in den kaiserlichen Staaten noch nicht verfertigt, was anderswo anders

verfertigt wird, oder was nur immer als Verbesserung des Bestehenden betrachtet

werden kann, kann bis auf fuͤnfzehn Jahr hinauf das ausschließliche Eigenthum

des Bewerbers werden. Wie maͤchtig dieser Sporn wirkt, sieht man an den

zahlreichen Privilegien, die seit Bekanntmachung dieses kaiserlichen Edicts

jaͤhrlich ertheilt werden.

Von der hydromechanischen Extractionspresse, wie Dr. Romershausen sie nennt, und zur

Verfertigung kalter Extracte eingerichtet hat, sieht man Fig. 1 die Zeichnung.

aa, ist der Drukkolben mit seiner Kolbenstange und

seinem Handgriffe. Der Kolben wird mit einem weißgahren Reh- oder Hirsch-Leder

umwunden; – eine leicht zu erneuernde Liederung. Nach Gebrauch der Pumpe thut

man gut, ihn heraus zu ziehn, damit das Leder trokne.

bb, ist der Pumpen-Stiefel.

c. ist das Gefaͤß, welches das Wasser zur Pumpe

hergibt. Der Verfasser nennt es das Infundir-Gefaͤß; – eine Benennung, die beibehalten werden mag,

weil nichts, bei Beschreibung einer Maschine, widriger ist, als allgemeine

Ausdruͤke, womit man die verschiedenen Theile derselben bezeichnen muß, und

die, da sie auf tausend andere Formen und Vorkehrungen gleichgut angewendet werden

koͤnnen, dem Geiste nichts Bestimmtes vorlegen, uͤber die Beschreibung

ein oft undurchdringliches Dunkel verbreiten, oder zur groͤßeren Klarheit

weitlaͤufige Umschreibungen nothwendig machen: Der Hahn x

an diesem Gefaͤße dient zur Ablassung des Wassers, nach vollendeter

Operation.

dd' kleine Roͤhre, die bei d nahe am Boden des Gefaͤsses a reicht, und bei d' sich

durch das Infundir-Gefaͤß nach Außenhin rechtwinklich biegt, und sich in dem

Pumpenstiefel oͤffnet.

Diese Wasserleitungs-Roͤhre ist sehr sinnreich angelegt. Sobald der Kolben a uͤber den Punct d'

hinausgekommen ist, folgt das Wasser, und fuͤllt den Raum unter dem Kolben.

Es bedarf also keines Ventils, um den Ruͤktrit des Wassers aus dem Kolben in

das Gefaͤß c zu verhindern. Der Bau der Maschine

wird dadurch vereinfacht und dauerhafter.

e, kleine Quer-Roͤhre, wovon das eine Ende sich

in dem Gefaͤß c, und das andere in dem

Pumpenstiefel oͤffnet. Wenn der Kolben, in seiner Bewegung, uͤber d' gekommen ist, so ergießt sich, durch die

Quer-Roͤhre e, das Wasser, welches sich etwa

uͤber dem Kolben sammeln koͤnnte, wenn dieser hinunter gedruͤkt

wird. Ihre Entfernung von dem Puncte d' wird also durch

die Laͤnge des Kolbens bestimmt, wobei zu bemerken, daß jedes Steigen des

Kolbens weiter uͤber d' hinaus fuͤr die

Wirkung der Pumpe verloren ist, indem zu dieser Wirkung nur das Wasser in dem

Stiefel, unter der Muͤndung d' des Rohrs dd' dient; alles daruͤberstehende

wuͤrde durch das Hinunterdruͤken des Kolbens in c zuruͤk getrieben werden. Das Wasser in diesem Gefaͤße darf

hoͤchstens nur bis nahe an diese Roͤhre reichen.

ff' Rohr, dessen beide Enden nach Oben gebogen

sind. Das eine Ende f oͤffnet sich in dem Boden

des Pumpenstiefels, und das andere f' in dem Boden des

Beschikungs-Gefaͤßes. Durch diese

Roͤhre wird das Wasser aus dem Pumpenstiefel in dieses Gefaͤß

gedruͤkt.

gg' Beschikungs-Gefaͤß mit seinem Dekel

in g'. So nennt der Verfasser das Gefaͤß, worein

die auszuziehenden Stoffe kommen.

h. Ventil: es laͤßt das Wasser aus der

Muͤndung f' der Roͤhre ff' in das Beschikungs-Gefaͤss gg'.

ii siebfoͤrmig gebildeter Boden, mit einer

kleinen Handhabe um ihn herausheben zu koͤnnen. Er ist beweglich, damit das

Ventil reparirt werden koͤnne, wenn es Noth thut.

kk Deksieb mit seinen beiden kleinen, in gleicher

Entfernung vom Boden

durchloͤcherten, Saͤulen. Sie sind oben, der Soliditaͤt wegen,

durch einen Querstreifen, b mit einander verbunden.

Diese Vorrichtung wird von hinreichend starkem verzinntem Eisen verfertigt.

Zwischen ii und diesem Deksieb wird, auf eine

Leinwand oder ein Wollentuch der Pflanzenstoff gelegt, dessen Extract man verlangt.

Es darf kaum erinnert werden, daß diese Stoffe nicht bloß schleimig seyn

muͤssen; diese loͤsen sich unmittelbar im Wasser auf, geben aber

keinen Extract.

Auch muͤssen diese Stoffe nicht zu fein verpulvert werden, damit sie, nach der

Zusammendruͤkung derselben, nicht eine zu compacte Masse bilden, die dem

Wasser den Durchzug zu sehr erschwert.

Es ist gut, wenn man sie in einem Moͤrsel mit der zur Extraction dienenden

Fluͤßigkeit etwas zerreibt. Sie werden alsdann vollkommener durchdrungen.

Auf die Substanz selbst legt man ein Filtrirtuch, und auf dieses ein Fließpapier. Man

sorgt, daß die Raͤnder des Filtrums etwas um das Deksieb umgebogen werden,

damit der Schluß vollkommener sey, und nichts Truͤbes zwischen dem Rande des

Deksiebes und den Seitenwaͤnden des Gefaͤßes durchgehe.

Der zu extrahirende Stoff darf nicht unter einem Zolle, und nicht uͤber 3 Zoll

hoch seyn; es sey denn in Maschinen von groͤßeren Dimensionen, wo die

Hoͤhe desselben mehr betragen kann.

Es ist gut, obgleich nicht durchaus nothwendig, daß das Deksieb anliege. Ein zu

starkes Andruͤken ist aber nicht noͤthig, weil die Substanz ohnehin

durch das hinzukommende Wasser anschwillt.

l, starker eiserner Bolzen, der durch die

Seitenwaͤnde des Beschikungs-Gefaͤßes, und die in den Saͤulchen

des Deksiebes befindlichen Loͤcher durchgeht, und das Emporheben des zu

extrahirenden Stoffes verhindert.

Diese Maschine ist auf eine etwas niedrige Bank, nach Ansicht der Zeichnung,

befestigt.

Will man vermittelst derselben einen Extract bereiten, so druͤkt man die

Kolbenstange nur langsam und allmaͤhlig nieder, und wiederholt dieses

einigemal, bis sich uͤber dem Deksieb etwas Extract zeigt.

Nun laͤßt man die verschloßene Vorrichtung, wenn es die Umstaͤnde

erlauben, einige Zeit ruhig stehn; arbeitet man mit Alkohol, 1/2 Stunde, und 1

Stunde, wenn Wasser angewendet wird. Man erschoͤpft alsdann die Substanz mit

weniger Fluͤssigkeit.

Nach dieser Zeit faͤhrt man mit langsamen Niederdruͤken des Kolbens

fort. Die Erfahrung ist auch hier die beßte Fuͤhrerin. Der groͤßere

oder geringere Widerstand muß leiten. In keinem Falle darf bei der maͤchtigen

Kraft, welche diese Maschine gewaͤhrt, die Operation uͤbertrieben

werden.

Von Zeit zu Zeit versucht man, wie sich der Extract verhaͤlt, und hoͤrt

nur mit der Arbeit auf, wenn die Substanz vollends erschoͤpft ist, wobei es

auf den Farbstoff, der die Fluͤßigkeit noch mit sich fuͤhrt, es sey

denn, daß man gerade diesen verlangt, nicht ankoͤmmt.

Zeigt sich der Stoff erschoͤpft, so kann man noch, wenn Alkohol zur Extraction

angewendet wurde, den in der Substanz zuruͤkgebliebenen, Alkohol fast bis auf

den lezten Tropfen heraustreiben. Zu diesem Zweke verfaͤhrt man

folgendermaßen: Man leert das Infundir-Gefaͤß vermittelst seines Hahnes,

gießt etwas Wasser hinein, und sezt die Pumpe in Bewegung. Das Wasser treibt den

Alkohol hinauf aus der Substanz, und tritt in dessen Stelle. Man erkennt an der

Truͤbung der Fluͤßigkeit, wenn sich Wasser damit vermischt.

Jezt ist die Operation beendigt. Man nimmt den Ruͤkstand heraus, und gibt

einige rasche Pumpenstoͤße, welche die vollkommene Reinigung der Maschine

bewirken.

Der Doctor Romershausen bestimmt diese Pumpe vorzuͤglich zu kalten Extracten.

Ich glaube, daß sie zu Extracten mit siedendem Wasser ebenfalls mit Nuzen verwendet

werden koͤnnte, und beziehe mich auf das, was ich in meiner ersten Abhandlung

uͤber diesen Gegenstand, Seite 403 etc. gesagt habe; es sey denn, daß man

schon aus Erfahrung wuͤßte, daß siedendes Wasser auf die Liederung

nachtheilig wirke, was mir indeß nicht bekannt ist.

Die Form dieser Vorkehrung modificirt H. Dr. Romershausen auf 2 verschiedene Arten.

Er meint die Einrichtung Fig. 2 waͤre

fuͤr kleine

Arbeiten vorzuͤglich bequem und vortheilhaft, und nennt sie Extractions-Presse mit Zirkulations-Pumpe.

Die Beschreibung, die ich von derselben in Haͤnden habe, ist zu mangelhaft,

als daß ich mir aus derselben, selbst mit Ansicht der Figur, einen vollkommenen

deutlichen Begriff machen koͤnnte. Diese Beschreibung ist folgende:

„BB ein Gefaͤß, welches die zur

Extraction anzuwendende Fluͤßigkeit enthaͤlt.“

„A das Beschikungs-Gefaͤß, welches mit

dem Dekel dd, und der Pumpe P ein Ganzes ausmacht.“

„Dasselbe wird wie GG'

Fig. 1

beschikt, und zwischen die Seiher mm und bb die Substanz eingeschlossen, alsdann die

Vorrichtung in das mit der Fluͤßigkeit versehene Gefaͤß BB eingesezt, so daß der Dekel dd oben schließt.“

„Bei dem Aufziehen der Pumpe P saugt der

Kolben K durch die Seitenroͤhre O und das Ventil v

Fluͤßigkeit bei r ein. Bei dem

Niederdruͤken schließt sich v und die

Fluͤßigkeit wird durch w in die Substanz

eingepreßt. Bei Fortsezung dieser Operation durchdringt der Extract die Substanz

wiederholt und fortwaͤhrend, bis sie voͤllig ausgelaugt ist. Jezt

hebt man die Vorrichtung A aus B heraus, so daß die Pumpe durch O Luft schoͤpfen kann, welche alsdann in die

Substanz eintritt, und den lezten Rest fast bis zur Trokenheit

austreibt.“

Diese Beschreibung dient allenfalls wohl, den Mechanismus der Maschine begreiflich zu

machen, sie belehrt aber den Techniker nicht uͤber den Bau derselben. Man

sieht freilich, daß der Extract sich unter dem Deksieb b

sammeln wird; man muß aber errathen, wie man es anfangen muß, daß kein Extract aus

dem Gefaͤß, und kein Wasser in das Gefaͤß fließe; denn dieses steht

umgekehrt, also mit einem Dekel bloß zugedekt in dem mit Wasser angefuͤllten

Gefaͤße BB. Man sieht ferner nicht ein,

warum unten, gegen den Boden des Gefaͤßes B,

uͤber der punctirten Linie, die andre sich befindet, die aus einer Reihe von

kleinen Nullen besteht; wahrscheinlich sind dieses Oeffnungen wodurch der

durchgepreßte Extract in das aͤußere Gefaͤß uͤbergehet. Auch

weiß man nicht, wie man es anfangen muß, um zu erfahren, ob die Substanz

erschoͤpft ist, es sey denn, daß man jedesmal das innere Gefaͤß

heraushoͤbe, um mit dem Extract den Versuch zu wachen, was doch nicht denkbar ist. Endlich

erraͤth man aus der Abbildung die Vorkehrung nicht, durch welche das

Beschikungs-Gefaͤß A, dem Druke des Wassers in

dem Infundir-Gefaͤße BB widersteht, es

muͤßte denn der Bolzen C dazu dienen.

Indeß, wenn man dieses auch alles wuͤßte, so koͤnnte ich zur

Construction dieser Maschine nicht rathen, weil sie complicirt ist, und keine

besondere Vortheile darbiethet, die der ersteren abgiengen. In allen Sachen, die dem

Geschmake hauptsaͤchlich ansprechen sollen, ist die Zierlichkeit ein

Beduͤrfniß: im Gebiete der Gewerbe ist sie eine bloße Nebensache. Die erste

Maschine hat deßhalb den Vorzug, weil sie nur ein Ventil hat, zu welchem man leicht

kommen kann, wenn eine Reparatur erfoderlich seyn sollte; die andere hat nicht nur

zwei Ventile, sondern man kann auch zu keinem von beiden kommen; alles ist verstekt

und verloͤthet.

Nichts hindert, daß die erste Maschine nicht eben so gut zu Arbeiten im Kleinen

sauber, dauerhaft und bequem eingerichtet werden koͤnne, indessen behauptet

doch Romershausen, daß diese Presse Fig. 2. vorzuͤglich

bequem und vortheilhaft sey, er wird daher wohl thun, selbst eine naͤhere

Beschreibung derselben mitzutheilen.

Ueberhaupt wuͤrden aber diese Maschinen an Bequemlichkeit in der Handhabung

sehr gewinnen, wenn sie, an einem Tische befestigt, mit einer gezahnten, von einer

Kurbel in Bewegung gesezten, Kolbenstange versehen wuͤrden. Der etwas

erhoͤhte Preis wuͤrde durch die Leichtigkeit der Behandlung weit

uͤberwogen werden.

In dem oͤfters angefuͤhrten Aufsaze, habe ich der Romershausenschen

Dampfpressen erwaͤhnt. Jezt habe ich 4 verschiedene Modifikationen derselben

vor Augen.

Die eine, in sehr großem Formate, ist bereits in diesem polytechnischen Journale

besonders abgezeichnet und beschrieben. (Band 4.

Seite 420).

Fig. 3. zeigt

eine solche Presse zu pharmaceutischen Zweken, uͤberhaupt zu Arbeiten im

Kleinen, aa, ist der Wasserkessel. Er muß stark

genug seyn, um den Widerstand auszuhalten, den das Wasser findet, indem es durch die

auszulaugenden Stoffe

durchgetrieben wird. Hierin liegt zugleich der Grund, warum auch hier diese Stoffe

nicht zu fein verpulvert werden muͤssen. Anstatt des Sicherheits-Ventils

dient der Hahn m, welcher, bei hoher Spannung der

Daͤmpfe etwas geoͤffnet, die Wirkung derselben modificirt.

b, das Beschikungs-Gefaͤß.

cc, ein sehr fein durchloͤchertes Blech,

auf welchem die zu extrahirenden Stoffe liegen. Es hat in seiner Mitte einen kleinen

Knopf, der zur Aushebung desselben dient.

ddd' das Deksieb. dd ist die fein durchloͤcherte Scheibe, und d' eine kleine auf derselben senkrecht stehende Saͤule, die in

verschiedenen Hoͤhen mit Loͤchern durchgebohrt ist, um sie, nach

Verschiedenheit der Hoͤhe der Substanz, auf derselben befestigen zu

koͤnnen.

Zwischen den durchloͤcherten Scheiben cc und

dd liegt der auszulaugende Stoff. Das

uͤber demselben liegende Fließpapier muß auch hier etwas um das Blech

umgebogen werden, folglich etwas groͤßer zugeschnitten werden.

e Stift, der das Deksieb auf der Substanz fest

haͤlt.

f Dekel des Beschikungs-Gefaͤßes.

g Rohr, welches in den Wasserkessel fast bis auf den

Boden desselben geht. Von der sorgfaͤltigen Befestigung des

Beschikungs-Gefaͤßes mit dem Dampfkessel, und dieses Rohrs mit beiden,

haͤngt die Soliditaͤt dieser Maschine ab, wie von dem richtig

gewaͤhlten Verhaͤltniß des Durchmessers dieser Roͤhre zu dem

des Gestells und Beschikungs-Gefaͤßes die gehoͤrige Wirkung der

Maschine.

h Roͤhre am Beschikungs-Gefaͤße zum

Abfluße des Extractes, der sich uͤber dem Deksiebe d sammelt.

i Ansaz-Rohr; vermittelst des senkrecht, nach Unten zu,

gebogenen Ende desselben laͤßt sich der Extract in jedem beliebigen

Gefaͤße sammeln.

k Flasche oder Gefaͤß zum Empfang des Extractes.

Da der Extract fast siedend heiß heraus fließt, so erfodert die Vorsichtigkeit, daß

die Flasche, wenn sie von Glas ist, etwas erwaͤrmt werde.

ll, beilaͤufige Wasserhoͤhe in dem

Gefaͤße a.

m, Hahn, um die Operation zu leiten. Oeffnet man ihn

ganz, so hoͤrt die Maschine sogleich zu wirken auf. Oeffnet man ihn mehr oder weniger, so

modifizirt man nach Belieben die Wirksamkeit der Daͤmpfe.

n Oeffnung, mit einer Schraube versehen. Durch diese

gießt man das Wasser, nach vollendeter Operation, aus dem Kessel.

oo Gestell, fuͤr die Maschine.

p Weingeist-Lampe.

Der Proceß ist folgender:

Es bilden sich naͤmlich uͤber der Fluͤßigkeits-Flaͤche

ll Daͤmpfe, welche auf dieselbe, in

Verbindung mit der daselbst eingeschlossenen expandirten Luft, druͤken. Die

Fluͤßigkeit kann aber nirgend ausweichen, als durch die Roͤhre g, sie durchstroͤmt also die zwischen dd und ce

eingeschlossene Substanz, und entreißt ihr, in groͤßter Schnelligkeit, alle

extractive Bestandtheile, und fließt als Extract durch die Roͤhre h i ab.

Diese Maschine dient zugleich zu kleinen aromatischen Destillationen; wird

naͤmlich die Roͤhre g aus dem Dampfkessel

herausgeschroben, so durchdringen die nun freien Daͤmpfe die zwischen ce und dd

eingeschloßene Substanz, entreißen ihr in großer Schnelligkeit alle

fluͤchtigen Bestandtheile und das aromatische Destillat sammelt sich in k; zu dem Ende wird die Ansazroͤhre i durch eine Hoͤhlung geleitet, und alle Fugen

der Maschine werden verklebt.

Der Erfinder laͤßt diese Dampfpressen nach den verschiedenen

Beduͤrfnissen der Gewerbe etc. in 9 verschiedenen Formen und Einrichtungen

anfertigen; einige derselben sind mit Kuͤhlungen andere mit gesonderten

Beschikungsgefaͤßen etc. versehen; indeßen gibt die hier dargestellte

zureichenden Aufschluß uͤber diese sehr wirksame Extractionspresse.

Mit voller Sachkenntniß kann ich mich uͤber die Romershausensche

Caffee-Dampfpresse aussprechen. Fruͤhe schon, und aus der bloßen Ansicht der

Sache selbst, hatte ich fuͤr sie ein guͤnstiges Vorurtheil gefaßt. Was

ich daruͤber gesagt habe, kann ich nunmehr aus eigener Erfahrung

bestaͤtigen.

Ganz unerwartet bin ich dazu durch den Erfinder selbst in den Stand gesezt worden. Er

wollte, auf eine fuͤr mich sehr schmeichelhafte Art, daß ich aus der

unmittelbaren Anschauung dasjenige abnehmen sollte, was ich fruͤher der

Theorie seines

Caffee-Bereitungs-Processes abgewonnen hatte, und zum Vortheil dieser Erfindung

schließen zu muͤßen glaubte. Ich benuze diese Gelegenheit, um demselben

fuͤr diese Aufmerksamkeit meinen verbindlichsten Dank abzustatten.

Es braucht nicht hier wiederholt zu werden, daß diese Maschine auf demselben Prinzip

beruht, als die Fig.

3. beschriebene Dampfpresse. Auch ist ihr Bau, im Aeußeren, dem Bau

derselben vollkommen gleich, mit dem Unterschiede nur, daß sie bloß einen Hahn hat,

und daß ihre Ablassungs-Roͤhre unmittelbar in das zum Empfang des

abfließenden Caffees, bestimmte Gefaͤß ohne Zusaz-Rohr geht.

Die Maschine, die ich besize, ist in allen ihren Theilen sauber, gut und solid

bearbeitet. Sie ist von einer solchen Groͤße, daß sich damit acht Tassen

eines sehr starken Caffees, wie man ihn wohl kaum staͤrker genießen kann,

bereiten lassen.

Dieser Caffee zeichnet sich vor dem, durch die bisherigen Methoden bereiteten,

vorzuͤglich dadurch aus, daß er nicht nur auf dem Gaumen einen weit feineren

aromatischen Geschmak zuruͤklaͤßt, sondern auch viel weniger von dem

eigentlichen Bitterstoff der Bohne enthaͤlt, und dabei, zu diesem feineren

staͤrkeren Geschmak, ein Drittel an Bohnen weniger erfodert.

Wie die Extraction weiter vor sich geht, merkt man, daß das eigentliche Arom sich

vermindert, und endlich nur der Bitterstoff uͤbrig bleibt.

Die große Schnelligkeit womit dieser Auszug gebildet wird, und die große

Fluͤchtigkeit und Aufloͤslichkeit des Aroms, lassen dem Wasser die

Zeit nicht, sich auch mit dem Bitterstoff der Bohne zu saͤttigen, oder diesen

zu erschoͤpfen. Die ersten Loͤffel voll sind so mit Arom beladen, daß

man das Bittere kaum wahrnimmt. Das oͤligte schwimmt in sichtbaren Tropfen

auf der Fluͤßigkeit. Die Bereitung ist so schnell, daß dieser

fluͤchtige Stoff, im Extract concentrirt, nicht Zeit hat, sich zu

verfluͤchtigen; das Wenige aber, was sich davon verfluͤchtiget,

verbreitet im Zimmer einen so angenehmen und feinen Caffee-Geruch, daß es kaum ein

andres Arom geben kann, welches ein Zimmer lieblicher parfuͤmiren

wuͤrde. Wenn daher dieser Caffee, auf dem Caffeetisch selbst bereitet wird,

so genießt man zugleich seinen Geruch und seinen Geschmak.

Die große Schnelligkeit womit der Caffee, vermittelst dieser Maschine verfertigt

werden kann, gewaͤhrt der Hausfrau den Vortheil, ihn auf dem Caffee-Tisch

selbst, im Beiseyn ihrer Gesellschaft, zu bereiten. Sie bekommt sehr bald die

Fertigkeit, die noͤthig ist, um mit der Maschine mit Anstand und Behendigkeit

umzugehen; sie hat dabei nur wenig Beschaͤftigung mehr, als wenn sie eine

Thee-Gesellschaft selbst bedient, und vermittelst einer Thee-Maschine dieses

Getraͤnk unmittelbar bereitet.

Wenn sie nicht das siedende Wasser aus einer Thee-Maschine, im Zimmer selbst, in den

kleinen Dampfkessel laufen lassen will, was etwas umstaͤndlicher ist, weil

dieses Wasser nur langsam durch die feinen Loͤcher des Siebes

durchlaͤuft, so kann sie die mit der erfoderlichen Quantitaͤt

siedenden Wassers gefuͤllte und mit der bereits brennenden Weingeist-Lampe

versehene Maschine auf ihren Tisch bringen lassen. Wenn nur der Hahn am Kessel offen

ist, so schadet das Fortsieden des Wassers nicht.

Nun schuͤttet sie immer waͤhrend die Lampe brennt, die erfoderliche

Quantitaͤt gemahlenen Caffee in das Beschikungs-Gefaͤß. Diese muß sie

nach einigen Versuchen so abgemessen haben, daß sie genau wisse, wie viele von ihren

Caffee-Maͤßchen sie noͤthig hat, um die verschiedenen Raͤume zu

fuͤllen, die durch die Loͤcher in der Handhabe des Deksiebes bestimmt

werden. Das lernet sie eben so leicht, als sie die Quantitaͤt Thee zu

bestimmen lernet, die sie zu einer gewißen Anzahl Tassen in ihren Thee-Topf thun

muß. Weiß sie einmal dieses, so hat sie nichts Weiteres zu thun, als diese

Quantitaͤt Caffee in das Beschikungs-Gefaͤß zu schuͤtten, eine

rund geschnittene Scheibe-Fließpapier auf ihren Caffee zu legen, das Deksieb etwas

drauf zu druͤken, und den Stift durch die fuͤr denselben bestimmten

Loͤcher zu steken. Dieses beschaͤftigt sie unter jenen Voraussezungen

zwei bis drei Minuten. Das Fließpapier schneidet sie ungefaͤhr nach der

Groͤße des Deksiebes, so daß es um ein Strohhalm breit großer sey. Es legt

sich dann um den Rand des Deksiebes etwas um, und verhindert, daß nicht etwa

truͤber Caffee zwischen den Rand des Deksiebs und den Waͤnden des

Beschikungs-Gefaͤßes durchgehe.

Hat sie alles so eingerichtet, so braucht sie sich gar nicht mit der Bereitung des

Caffees zu uͤbereilen, und sie kann ohne alle Besorgniß das Wasser in den

Kessel noch fortsieden lassen, bis daß es ihr gefaͤllt, ihren Caffee zu bereiten. Es

verdunstet bloß etwas Wasser.

Findet sie nun fuͤr gut, ihren Caffee zu bereiten, so schließt sie bloß den

Hahn, den sie bis dahin offen gelassen hatte. Da das Wasser immer siedend geblieben

ist, so vergehn kaum vier Minuten, wenn das Beschikungsgefaͤß seine volle

Ladung hat, bis der Caffee zu fließen anfaͤngt; und dieses geht noch

schneller, wenn die Quantitaͤt geringer ist, und man folglich nur einige

Tassen haben will.

Wenn sie sieht, daß sie schon etwas mehr als die Haͤlfte der Portion, die sie

fuͤr ihre Gesellschaft verlangt, in der Kanne beisammen hat, so

loͤscht sie die Lampe. Der Dampf hat noch Drukkraft genug, und das Fehlende

emporzutreiben.

Wenn sie nach vollendeter Operation den Hahn oͤffnet, muß sie weder die Hand

noch das Gesicht uͤber die Oeffnung halten; der Strom der hinaustretenden

Daͤmpfe wuͤrde die Hand verlezen. Wird der Hahn, waͤhrend die

Lampe noch brennt, geoͤffnet, so bilden die mit großer Gewalt emportretenden

Daͤmpfe einen Dampfstrom, der sich bis an die Deke des Zimmers erhebt, diese

benezt, und wie ein kleiner Regen herunter faͤllt. Dabei ist freilich keine

Gefahr, aber ein kleiner Schreken koͤnnte fuͤr manches furchtsame

Frauenzimmer damit verbunden seyn; es ist daher besser, dieses zu vermeiden, und man

vermeidet es, wenn man die Lampe loͤscht, ehe die Bereitung des Caffees

vollendet ist. Die Daͤmpfe verlieren unterdeßen einen Theil ihrer

Wirksamkeit, und bei der Oeffnung geht dann alles ruhig zu.

Der Kaffee, der in wenigen Minuten fertig ist, koͤmmt in die Kanne so heiß,

daß er bei dieser Waͤrme kaum getrunken werden kann. Diese Maschine sorgt

also zugleich fuͤr die Verlaͤngerung des Vergnuͤgens; man darf

sich nicht uͤbereilen, um das Getraͤnk noch warm zu genießen. Man hat

es zugleich vollkommen klar. Welcher Caffee-Trinker hat nicht oft schon Ungedult

empfunden, bei der Langsamkeit mit welcher der Caffee in den gewoͤhnlichen

Filtrir-Maschinen durchlaͤuft! Bei dem Gebrauche derselben, wie viel

Umstaͤnde, um ihn gehoͤrig warm zu erhalten! Dann muß der Caffee den

Dienstbothen uͤberlassen werden, und wie oft muß man sich nicht mit einem

schwaͤcheren Extract begnuͤgen, weil ein Theil der Bohnen entwendet

wurde! Vor allen diesen

Verdrießlichkeiten schuͤzet die Romershausensche Erfindung. Die

maͤnnlichen Leser dieser, freilich an sich kleinlichen. Umstaͤnde

werden gewiß um so geneigter seyn, sie dem Verfasser nachzusehn, wenn sie

erwaͤgen, daß sie hauptsaͤchlich fuͤr das andere Geschlecht

bestimmt sind, und sie werden sie nicht unnuͤz finden, wenn sie ihre

Gefaͤhrtinnen zur Anschaffung dieser eben so einfachen als sinnreichen

Maschine bewegen werden.

Jezt noch einige Worte fuͤr den Herrn Doctor Romershausen! Ich kann den Wunsch

nicht unterdruͤken, daß es ihm gefallen moͤge, sich mit irgend einer

Laquirfabrike einzulassen. Wenn zu rein technischen Gegenstaͤnden die

Einfachheit in der Form ein Kunsterfoderniß ist, so wird dagegen eine hoͤhere

Eleganz in den Formen, und im Aeußeren eine Hauptfoderung fuͤr alle

Luxus-Artikel. Beide Eigenschaften sind, in unseren Tagen, eine

unnachlaͤßliche Bedingung, ohne welche die nuͤzlichste, fuͤr

mehrere Haushaltungen bestimmte, Erfindung selten die gewuͤnschte Aufnahme

findet. Wer duͤrfte es wohl noch heutigen Tages wagen, Theemaschinen in ihrer

uralten Form auf unsere Theetische zu bringen. Anfaͤnglich waren sie ganz

einfach, wie die Romershausenschen Caffee-Maschinen, bearbeitet. Nach und nach

aͤnderte der Geschmak ihre Gestalt. Hollaͤndische Silberschmiede

fiengen an, sie fuͤr den hollaͤndischen Luxus in verschiedenen

eleganteren Formen umzumodeln; Kupferschmiede versuchten, fuͤr die minder

Beguͤterten, einige dieser Bildungen nachzumachen. Die Franzosen zogen sie

endlich in das Gebiet ihrer lakirten Blechfabrikate, und aus ihren Fabriken wurde

die Leichtigkeit die Eleganz ihrer Formen in die unsrigen verpflanzt. Auch solche

Umwandlungen wird die Caffee-Maschine erfahren, und wer ist mehr berechtigt ihr,

verschoͤnert, in die große Welt Eingang zu verschaffen, als der Erfinder

selbst? Sie muß auch, als Luxus-Artikel, unter dem noͤthigen

Hausgeraͤth einer hoͤheren Haushaltung ihren Plaz und ihren Rang

behaupten.

Der Doctor Romershausen fiel zufaͤlliger Weise auf die Idee, anstatt der

Wasser-Daͤmpfe, zur Extraction der Pflanzen-Stoffe den Druk der Luft

anzuwenden, als er vermittelst des Drukes der Luft Queksilber reinigte. Der erste

Versuch, den er damit aus die Pflanzenstoffe machte, gelang nach Wunsch, nur wurde

es ihm nicht leicht, eine zugleich wohlfeile und solide Luft-Pumpen-Einrichtung zu verfertigen, und die

Schwierigkeiten waren hierin fuͤr ihn um so groͤßer, je isolirter

seine Lage war: Aber sein ausharrender Muth besiegte endlich alle Hinderniße.

Jezt besizen seine Luftpressen alle Eigenschaften, die man nur an solchen Apparaten

wuͤnschen kann, und sie werden zu pharmaceutischen kalten Extracten

vorgezogen.

Er laͤßt sie von 6 verschiedenen Formen, und in verschiedenen Groͤßen

verfertigen.

Man sieht, Fig.

4, den Bau dieser Maschine.

aa' ist das Beschikungs-Gefaͤß; a ist derjenige Theil des Gefaͤßes, worein die zu

extrahirenden Stoffe gethan werden, und a' ist der Raum

worin sich der Extract sammelt.

bb ist das fein durchloͤcherte Blech,

worauf die vegetabilischen Substanzen kommen. Nachdem man darauf ein schikliches

Filtrum gelegt hat. Dieses Sieb muß so eingerichtet werden, daß es abgehoben werden

kann. Auf der Substanz selbst druͤkt man ein Deksieb mm fest an. Auf dieses Deksieb gießt man die zum

Extract dienende Fluͤßigkeit.

c Hahn, der zum Ablassen des Extractes dient.

d Hahn, der geoͤffnet wird, wenn Luft in den Raum

a' eingelassen werden muß, was noͤthig ist,

wenn man den Extract ablassen will.

ee Gefaͤß, worin sich der Stiefel der

Luftpumpe befindet.

f Hahn, der die Communication des Gefaͤßes aa mit dem Gefaͤße ee oͤffnet oder verschließt.

gg Stiefel der Luftpumpe. Er muß von feinem Zinne

seyn.

h Kolben-Stange mit ihrem Handgriffe, ihrem Kolben und

ihrem nach Oben sich oͤffnenden Ventil.

i Ventil, welches sich nach Oben oͤffnet. kk Raum um den Pumpen-Stiefel.

Der Mechanismus ist folgender. Wenn der Kolben hinaufgezogen wird, indem der Hahn f verschlossen bleibt, so wird aus dem Raume kk die Luft herausgepumpt. Ist dieses geschehen,

so oͤffnet man den Hahn f; die im Raume a' befindliche Luft vertheilet sich sogleich zwischen

a und kk, und der

Druk der Atmosphaͤre treibt von Oben nach Unten hin durch die Substanz die

Fluͤßigkeit durch, bis das Gleichgewicht sich wieder herstellt. Dann schließt man wieder den

Hahn f, pumpt von Neuem und faͤhrt so fort bis

man an dem Extract sieht, daß die Substanz erschoͤpft ist.

Der Erfinder hat diese Vorkehrung auf 6 verschiedene Arten modificirt: Die

wesentlichen Veraͤnderungen bestehen darin, 1) daß die

Beschikungs-Gefaͤße abgesondert sind, und auf das auszulerende Gefaͤß

luftdicht angeschraubt werden; 2) daß die Kolben-Stange vermittelst eines

Hebelwerkes bewegt werden kann; 3) daß die Pumpe sogleich den Extract selbst in ein

Nebengefaͤß foͤrdert, aus welchem es abfließt. Von den beiden ersten

Modificationen ist keine Zeichnung noͤthig, von der leztern geben Fig. 5 und 6 einen

Begriff.

aFig. 6. ist

das Beschikungs-Gefaͤß.

bb das fein durchloͤcherte Sieb, worauf die

auszulaugenden Substanzen liegen;

cc der Kanal, der den Extract, welcher sich unter

bb sammlet, dem Stiefel der Pumpe

zufuͤhret. Ueber dem Ende c dieses Kanals

oͤffnet sich, nach Oben hin, ein Ventil;

dd die Pumpe mit ihrem Stiefel, und ihrem Kolben.

Der Kolben bei dieser Einrichtung hat kein Ventil.

e Gefaͤß, worin der gebildete Extract vermittelst

der Pumpe dd hinuͤber gefuͤhrt

wird,

ff Roͤhre, durch welche der Extract aus dem

Stiefel der Pumpe dd in das Gefaͤß e gepreßt wird. Das Ende f

ist mit einem Ventil versehen, welches sich nach Oben oͤffnet.

Wird der Kolben in die Hoͤhe gezogen, so verduͤnt sich die wenige Luft,

die unter bb und im Kanale cc vorhanden ist, sie vertheilt sich durch

Oeffnung des Ventils c in diesem Raume und dem inneren

Raume des Stiefels, und entweicht bei'm Niederdruke des Kolbens durch f. Der Extract fangt an zu fließen. Durch fortgesezte

Bewegung des Kolbens vermehrt sich der Extract, so daß er nunmehr selbst in den

Stiefel steigt, und durch die Roͤhre ff in

das Gefaͤß e getrieben wird, worin er sich nach

und nach sammelt.

Eine auf diese Art zu Arbeiten im Großen eingerichtete Luftpresse sieht man Fig. 6.

a ist das Beschikungs-Gefaͤß. Dieses

Gefaͤß ist von starkem mit Eisen beschlagenen Eichenholz angefertigt, und durch

einen luftdichten Anstrich verwahrt.

bb Eine durchloͤcherte Stellscheibe mit

ihrem Knopfe; sie kann herausgehoben werden. Auf dieser Scheibe breitet man etwas

Stroh, auf welches dann die auszuziehenden Substanzen gelegt werden.

cc Dekboden, welchen man an diese Substanzen fest

andrukt. Er ist durchloͤchert. Unter demselben legt man ein grobes

Beuteltuch. In dem oberen Raum gießt man die Fluͤssigkeiten, wonach die

Extraktion geschehen soll.

d Dekel, der die ganze Vorrichtung verschließt.

e Metallene Kugel welche fuͤr die Extracte dient,

die sogleich zu voͤlliger Klarheit filtrirt werden sollen. Sie ist fein

durchloͤchert, und mit einem groben Flanel und Fließpapier rings umwunden.

Die Enden dieses Seihetuchs werden an der Roͤhre, die sich an dieser Kugel

befindet, festgebunden; welche alsdann in die dazu passende Bodenoͤffnung f eingesezt wird.

f Metalroͤhre, die durch den Boden des

Beschikungsgefaͤsses a geht. In diese stekt man,

vermittelst ihrer kurzen Roͤhre, die durchloͤcherte Kugel e, wenn man sich derer bedienen will. – Durch Sie

fließt der Extract aus dem Gefaͤße a. Sie hat

unten einen Hahn, der dazu dient, das zur Reinigung der Maschine gebrauchte Wasser

ablaufen zu lassen. Er wird sorgfaͤltig verschlossen waͤhrend der

Operation, und muß luftdicht schließen.

gg Roͤhre, welche den Extract nach dem

Pumpen-Stiefel fuͤhrt, sie hat bei g ein Ventil,

das sich nach Oben schließt, und in der vorliegenden Figur nicht gezeichnet ist.

h ist das Gefaͤß, worin wie in Figur 7 der Pumpen-Stiefel

angebracht ist. Diese Pumpe, mit zwei sorgfaͤltig eingeschliffenen

Regelventilen und einem der Wirkung vegetabilischer Saͤuren nicht ausgesezten

Stiefel von feinem Zinne, steht durch die Boden-Roͤhre gg mit dem Beschikungs-Gefaͤße aa in Verbindung. Anfaͤnglich wird durch

sie das Beschikungs-Gefaͤß von seiner Luft groͤßtentheils entleert,

dann folgt der Extract, der vermittelst der Pumpe hinaufgezogen, und in das

Gefaͤß b hineingetrieben wird.

i Gefaͤß, in welches der Extract, aus dem

Gefaͤße h herab fließt.

Auch fuͤr diese Luftpreßen muͤssen die auszuziehenden Substanzen

groͤblich verkleinert, oder hinreichend zerquetscht werden. Man thut in den

meisten Faͤllen wohl, (z.B. bei Ausziehung der Gerbe- und Farbestoffe) sie

vor der vollstaͤndigen Extraction mit der Fluͤßigkeit zu infundiren,

und zu voͤlliger Anfeuchtung einige Stunden stehen zu lassen. Auch ist es

vortheilhaft, im Laufe der Extraction einige Aufguͤße mit heißem Wasser zu

machen, um sowohl alle kalt- als warmloͤslichen Bestandtheile zu

gewinnen.

Man thut wohl, die Pumpenbewegung von Zeit zu Zeit durch kleine Zwischenpausen zu

unterbrechen, und sezt diese Operation so lange fort, und erneuert dabei den Aufguß

so oft, bis daß der aus h ablaufende Extract die

Erschoͤpfung der Substanz anzeigt. Um sehr conzentrirte Extracte zu erlangen,

gießt man das in i abgefloßene wiederholte uͤber

cc auf.

Die Luftpreße hat vor anderen Extractions-Mitteln den entschiedenen Vorzug, daß die

in den feinsten Theilen enthaltene Luft, da sie kein Gegengewicht mehr findet, die

kleinsten Blaͤschen zerplazt, und dem Wasser das Eindringen gestattet oder

erleichtert. Was bei der Realschen und der Romershausenschen hydromechanischen

Extractionspreße nicht, bei der Dampfpresse aber nur in gewißem Grade geschieht.

Uebrigens ist die Beschikungsweise, wie die Reinigungs-Weise dieser Preße sehr

bequem.

Es kann noch hier bemerkt werden, daß bereits im Jahre 1820 das preusische

Ministerium zur allgemeinen Einfuͤhrung der neuen Extraction-Weise in den

Apotheken einige Schritte gethan, und zur Pruͤfung saͤmmtlicher bisher

bekannt gewordenen Extractions-Methoden, eine Commission ernannt hat, indem dasselbe

gegenwaͤrtig mit Abfaßung einer neuen Pharmacopoe beschaͤftigt

ist.

Uebrigens duͤrfte die Mannigfaltigkeit der hier angewendeten Kraͤfte

den Eingang dieser Maschinen in das Gewerbsleben mehr erschweren als erleichteren.

Wo eine Wahl statt finden muß, ohne genaue Kenntniß der Resultate, nimmt man leicht,

sich zu entscheiden,

Anstand, und wartet auf den Ausspruch der Erfahrung.

Eine Fabrik, die sich bloß mit Extracten beschaͤftiget, die siedendes Wasser

erfodern, darf kein Bedenken tragen, die Dampfpreße anzulegen. Sie empfiehlt sich

durch Einfachheit in ihrem Mechanismus, und folglich durch groͤßere

Soliditaͤt. Hier ist kein Pumpenwerk, hier sind keine Ventile; beide sind oft

Reparaturen ausgesezt. Wenn die Dampfpreße zu Arbeiten im Großen mit einem

Sicherheit-Ventil versehen ist, so wird die Unachtsamkeit gewoͤhnlicher

Arbeiter nicht mehr bedenklich.

Bedarf der Gewerbe-Treibende bloß kaltes oder lauliges Wasser zu seinen Extracten, so

ist die Luftpresse besonders zu empfehlen. Ihre Manipulation macht wenige

Schwierigkeiten. Die Extracte aber werden hier nur durch wiederholten Aufguß den

Grad der Concentration erreichen, den ihnen die Dampf- und die hydromechanische

Extractions-Presse sogleich geben, weil der Druk der Atmosphaͤre sich immer

gleich bleibt, und nicht nach Umstaͤnden gesteigert werden kann; allein zu

den meisten Faͤllen ist er hinreichend. Der Erfinder benuzt diese Presse zur

Bereitung der zu seiner haͤuslichen Bierbrauerei dienenden Extracte etc.

Verlangt man aber eine Vorkehrung, vermittelst welcher Extracte sowohl mit kaltem als

mir siedendem Wasser versezt werden koͤnnen, so dient dazu die

hydromechanische Presse, auch hat Herr Doctor Romershausen sein Magazin bereits mit

solchen Pressen, die zu beiden Zweken dienen, versehen.

Bei einer anderen Gelegenheit, werde ich die Leser dieser Zeitschrift mit andern

Apparaten, welche Doctor Romershausen zu verschiedenen anderen Zweken bereitet hat,

und wovon einige in oͤffentlichen Zeitschriften angezeigt worden sind,

bekannt machen. Er wird mich besonders verpflichten, wenn er mir die Zeichnung und

Beschreibung seiner neuen Luftsaͤulen-Maschine zukommen lassen wollte.

–––––––––

Da es den meisten Lesern dieses Journals angenehm seyn muß, die verschiedenen, von

Dr. Romershausen erfundenen Neuen gewerblichen Apparate und Maschinen, so wie dessen

mathematische und

physikalische Instrumente nebst ihren Preisen; um welche diese Apparate, Modelle

oder Zeichnungen nebst Beschreibung von ihm zu beziehen sind, so lasse ich das

neueste Verzeichniß derselben dieser Abhandlung beidruken.

A. Maschinen zur kalten Extraction.

I. Durch Atmosphaͤrendruk

wirkend.

a) Zu 1 bis 4 Berl. Quart

1 Fried. d'or.

b) Zu 12 do do

2 Friedr. d'or.

c) Zu 18 do do

2 1/2 Fried, d'or.

Die Pumpen von feinem engl. Zinn, die Gefaͤsse vom

staͤrksten doppelt verzinnten Pontonblech mit dauerhaftem Anstrich.

d) Zu 1 Anker Berl. Maaß

3 Fried. d'or.

e) Zu 1 1/2 do do

3 1/2 Friedr. d'or.

f) Zu 1 Eimer do

4 Friedr. d'or.

Die Beschikungsgefaͤße von starkem mit Eisen beschlagenem Eichenholz

etc.

II. Durch mechanische Compression der

infundirten Fluͤssigkeit in die Substanz, nach Art der

hydromechanischen Presse, hoͤchst maͤchtig in Verbindung mit

der Leere wirkend.

a) Zu 3 bis 14 Cub. Zoll Substanz

1 Friedr. d'or.

b) Zu 14 bis 24 do do

1 1/2 Friedr. d'or.

c) Zu 24 bis 40 do do

2 Friedr. d'or.

d) Zu 40 bis 80 do do

3 Friedr. d'or

III. Maschinen mit

Zirkulationspumpe, welche das Extract so lange im Kreislauf durch die

auszuziehende Substanz fuͤhrt, bis dieselbe vollkommen erschoͤpft

ist.

a) Zu 3 bis 14 Cub. Zoll Substanz

1 Friedr. d'or.

b) Zu 14 bis 24 do do

1 1/2 Friedr. d'or.

c) Zu 24 bis 40 do do

2 Friedr. d'or.

d) Zu 40 bis 80 do do

2 1/2 Friedr. d'or.

Anmerk. Die Maschinen No. II. und III. sind vom

staͤrksten doppelt verzinntem und sauber polirtem englischen Pontonblech

gefertigt; die Drukpumpen und Kolben von feinem Zinn mit sorgfaͤltig

eingeschliffenen Kegelventilen; – ganz von

Zinn kosten dieselben die Haͤlfte des Preises mehr.

B. Apparate zur warmen Extraction.

IV. Dampfpressen,

selbstthaͤtig wirkend.

a) Zu 3 bis 14 Cub. Zoll Substanz

1 1/2 Friedr. d'or.

b) Zu 14 bis 24 do do

2 Friedr. d'or.

c) Zu 24 bis 40 do do

2 1/2 Friedr. d'or.

d) Zu 40 bis 80 do do

3 Friedr. d'or.

Die Dampfkessel sind von starkem wohlverzinnten Kupfer verfertigt, – mit

sauber geschliffenen Haͤhnen und bis zu c mit

Spirituslampen-Vorrichtungen versehen.

Eben diese Maschinen, zugleich mit einer zwekmaͤssigen Vorrichtung

verbunden zur vortheilhaftesten Gewinnung der aͤtherisch-oͤligen

Bestandtheile der Vegetabilien auf dem Wege der Destillation nebst

Kuͤhlapparat und Zubehoͤr, kosten jede 1 Friedrichsd'or mehr.

Anmerk. Die Maschinen Nr. III. und IV. sind

vorzuͤglich im Apothekergebrauch: erstere

dient besonders zur Bereitung kalter geistiger Tincturen etc. und leztere zur

augenbliklichen hoͤchst vollendeten Darstellung warmer Infusionen anstatt

der seitherigen Digest. und Decoct. Das angegebene Maß bezieht sich auf die zu

extrahirende Substanz, indem dabei angenommen ist, daß z.B. 1 Pfund

groͤblich gepulverte Pommeranzenschale (cort.

aurant flav.) ohngefaͤhr 30 Cub. Zoll Raum einnimmt. Da die

Operation sehr schnell wiederholt werden kann, so ist keine bedeutende

Groͤße dieser Maschinen erfoderlich.

C. Extractionspressen fuͤr haͤusliche Zweke.

V. Caffeemaschinen.

1) Durch Luftdruk und Pumpe wirkend.

a) Zu 1 bis 3 Portionen

4 Rthlr.

b) Zu 3 bis 5 Portionen

5 Rthlr.

c) Zu 5 bis 8 Portionen

7 Rthlr.

2) Mit Zirkulationspumpe wie No. III. von

vortrefflicher Wirksamkeit – vorzuͤglich auch auf Reisen

bequem.

a) Zu 1 bis 3 Portionen

1 Friedr. d'or

b) Zu 3 bis 6 Portionen

1 1/2 Friedr. d'or.

c) Zu 5 bis 8 Portionen

2 Friedr. d'or.

Eben diese Maschinen, mit Spirituslampe zum Kochen des Wassers und zur Warmhaltung des

Getraͤnkes versehen, kosten 1 Rthlr. mehr.

3) Damfpressen selbstthaͤtig durch den Druk der

Daͤmpfe wirkend – mit Spirituslampe und

Caffeegefaͤss.

a) Zu 1 bis 3 Portionen

1 Friedr. d'or.

b) Zu 1 bis 5 Portionen

1 1/2 Friedr. d'or.

c) Zu 3 bis 8 Portionen

2 Friedr. d'or.

Saͤmmtlichen Maschinen wird eine ausfuͤhrliche Anleitung zum

Gebrauch nebst Zeichnung beigegeben, sie ersparen nicht allein an Caffee,

sondern liefern auch ein so aromatisch feines und vollkommnes Getraͤnk

als auf keinem andern Wege bereitet werden kann. Die Maschinen unter 1 und 2

dienen zugleich zur haͤuslichen Liqueurbereitung.

VI. Ein vollstaͤndiges

haͤusliches Braugeraͤthe, womit ohne die laͤstige

Malzbereitung in Zeit von 1 Stunde 2 bis 3 Anker eines koͤstlichen, sehr

billigen, voͤllig reinen und wie Wein haltbaren Bieres dargestellt wird,

nebst einer Schrift uͤber die Bereitung der weißen und braunen Biere dieser

Art.

4 Friedr. d'or.

Dieselbe Maschine dient auch in Gast- und Caffeehaͤusern zur

vortheilhaftesten Bereitung des Caffees etc. im Großen.

VII. Ein vollstaͤndiger

Extractions Apparat fuͤr Liqueurfabriken, womit ohne Digestion

und moͤgliche Verfluͤchtigung bei bedeutender Material- und

Zeitersparung die aromatischen Bestandtheile der Kraͤuter,

Gewuͤrze etc. in den feinsten und concentrirtesten Extracten gewonnen

werden.

VIII. Modelle der großen

Dampfpresse fuͤr Fabrikanlagen zur Gewinnung der Gerde- und

Farbestoffe, Hopfenextraction in Bierbrauereien etc. (vergl. dieses Journal B.

IV. H. 4.) nebst Anleitung zur Anlage

4 Friedr. d'or.

D. Andere gewerbliche Apparate und Maschinen meiner Erfindung.

IX. Der neue Oelraffinerie-Apparat,

selbsthaͤtig im verschlossenen Raume mit einer Kraft von mehrern

tausend Pfunden wirkend. Ein vollstaͤndiger Mustersaz desselben

in natuͤrlicher Groͤße nebst Anleitung zur Anlage und

vorbereitender chemischen Behandlung Oele, des

Thrans etc.

8 Friedr. d'or.

X. Der Dampfapparat zur

Bierbrauerei, welcher sowohl den Zukerstoff des Malzes durch eine

verbesserte Einmaischung zu weit hoͤherm Ertrag entwikelt, als auch die

aromatisch vollkommenste Extraktion des Hopfens bewirkt, und endlich das

gekochte Bier selbstthaͤtig bis zu jeder beliebigen Hoͤhe oder

Entfernung auf das Kuͤhlschiff hebt. – Vollstaͤndige

Anleitung zur Anlage und praktischen Behandlung dieser Brauerei nebst

Kupfern.

4 Friedr. d'or.

XI. Der neue

Branntwein-Brennapparat welcher auf einfachstem Wege, bei einmaliger

Destillation, unmittelbar aus der Maische starken fuselfreien Spiritus gewinnt,

und mit einer jeden bereits bestehenden Brennerei bei geringen Kosten verbunden

werden kann; nebst einem allgemeinen hoͤchst vortheilhaftem Veredlungsapparat der Brantweine, durch Destillation

und Extraction der aromatisch- und aͤtherisch-oͤligen

Bestandtheile der Vegetabilien fuͤr Liqueurfabriken. Anleitung zur Anlage

und zum Betriebe nebst Kupfern

6 Friedr d'or.

XII. Ein Dampfapparat zur

Oelschlaͤgerei wodurch das Brandigtwerden der Saamen in den

Waͤrmpfannen voͤllig vermieden und Feuermaterial ersparrt wird.

– Anleitung zur Anlage etc.

2 Friedr. d'or.

XIII. Ein neuer Abdampfapparat zur

Eindikung pharmazeutischer Extracte etc. Die Erwaͤrmung

geschieht durch den Kreislauf des kochenden Wassers, welches den erfoderlichen

gleichfoͤrmigen Waͤrmegrad unterhalt. – Anleitung nebst

Zeichnung.

1/2 Friedr. d'or.

XIV. Ein neuer allgemeiner

Filtrirapparat fuͤr Fabriken etc. Die Fluͤssigkeit

durchdringt das Filtrum im verschlossenen Raume und mit beliebiger Kraft von Unten

nach Oben, zur Verhuͤtung des Verschleimens. – Angabe der Anlage

nebst Zeichnung und einem Mustersaz in natuͤrlicher Groͤße.

6 Friedr. d'or.

XV. Ein Destillirapparat unter

vermindertem Atmosphaͤrendruk. – Schrift nebst

Zeichnungen

1/2 Fried. d'or.

E. Hydraulische Maschinen zum Gebrauche der Gewerbe, Fabriken und Bergwerke.

XVI. Eine hoͤchst einfache

selbstthaͤtige Pumpe zur Hebung aller heißen und kochenden

Fluͤssigkeiten, ohne Kolben und Ventille. – Beschreibung nebst

Modell zur Anlage.

3 Friedr. d'or.

Ohne Modell

1 Friedr. d'or.

XVII. Die

Luftsaͤulenmaschine, nach dem Prinzip des Heronsbrunnens mit

selbstthaͤtiger Steuerung fuͤr Bergwerke. – Schrift nebst

Zeichnungen

1 Friedr. d'or.

XVIII. Die

Wassersaͤulenmaschine mit Kreisbewegung. Schrift nebst

Zeichnung

1/2 Friedr. d'or.

XIX. Ein neues Kunstrad –

fuͤr Bergwerke, Wasserkuͤnste und Muͤhlwerke, welches das

Gefall des Wassers zu vermehrter Kraft gleichsam erhoͤhet. –

Schrift nebst Zeichnung

1/2 Friedr. d'or.

XX. Die Dampfpumpe fuͤr

Fabriken etc. wie auch als selbstthaͤtige Wasserhebungsmaschine

fuͤr Wasserbauten etc. und fahrbar zum Gebrauch bei Feuersprizen etc.

Schrift nebst Zeichnung

1 Friedr. d'or.

XXI. Die pneumatische Maschine,

als Geblaͤse fuͤr Schmelz- und Huͤttenwerke, Schmiede und

Metallarbeiter-Loͤthrohr fuͤr Glasblaͤser etc. Schrift

nebst Zeichnung

1 Friedr. d'or.

XXII. Der Dampfhebel zur kostenfreien

selbstthaͤtigen Hebung des Wassers fuͤr Fabriken, Brauereien,

Branntweinbrennereien etc. Zeichnung nebst Anleitung zur Anlage.

1 Fried. d'or.

XXIII. Die Schießpulverpumpe zur

augenbliklichen Hebung bedeutender Wassermassen. Vorzuͤglich zur

Sicherung großer Gebaͤude bei Feuersgefahr, wie auch fuͤr Schiffe

etc. Anleitung zur Anlage nebst Zeichnung

1/2 Friedr. d'or.

F. Apparate zum Steindruk und zur Poligraphie fuͤr Kaufleute, Geschaͤftsmaͤnner und Freunde der Kunst.

XXIV. Ein vollstaͤndiger

poligraphischer Apparat, womit jede gewoͤhnliche Handschrift

oder Zeichnung in Zeit von einer Stunde uͤber hundertmal

vervielfaͤltigt und sauber abgedrukt werden kann, nebst Drukplatte,

Farbewalze, Tusche etc. und ausfuͤhrlicher Anleitung uͤber das

Verfahren und die Behandlung dieser Maschine, wie uͤber das Gesammte des

Steindruks.

Der Apparat mit Walze und

Drukschraube von polirtem

Stahl (mit diesem

Apparat sind viele der hier angefuͤhrten Zeichnungen und Beschreibungen

gedrukt)

8 Friedr. d'or.

Derselbe mit Holzschraube und Reiber

6 Friedr. d'or.

XXV. Beschreibung und Zeichnung einer

neuen vorzuͤglich zwekmaͤssigen lithographischen Presse

fuͤr groͤssere Institute

2 Rthlr.

G. Neue mathematische und physikalische Instrumente.

XXVI. Das Diastimeter fuͤr das

praktische Forst- und Bauwesen – mit Spiegelvorrichtung und

Stativ zur Distanz-Hoͤhen- und Flaͤchenmessung nebst Schrift

3 1/2 Fried. d'or.

XXVII. Dasselbe Instrument in groͤßerm Masstabe

5 1/2 Friedr. d'or.

XXVIII. Das Diastimeter in Form eines

Fernrohres zur militairischen Distanzmessung nebst Schrift.

a) Von Papier-Maché

8 Rthlr.

b) Von Messing mit gravirter Scale

5 Fried d'or.

XXIX. Das Spiegeldiopter fuͤr

praktische Feldmesser, Baumeister, Taxatoren und Forstmaͤnner,

nebst ausfuͤhrlicher durch Zeichnungen erlaͤuterter Anleitung

fuͤr minder Geuͤbte.

a) Mit gewoͤhnlichen Glasspiegeln

1 Fried. d'or.

b) Mit englischen Metallspiegeln sehrsauber gearbeitet in Futteral

2 Friedr. d'or.

Anmerk. Dieses einem kleinen Fernrohr gleichende

Instrument ersezt mit hohen und wesentlichen Vorzuͤgen bei

oͤkonomischen Messungen die kostbaren Instrumente und gewahrt eine

Leichtigkeit und Genauigkeit in der Arbeit, welche nichts zu wuͤnschen

uͤbrig laͤßt. Vergl. Allg.: Anz. d. Deutsch. Jahrg. 1822. No.

169.

XXX. Das militairische

Spiegeldiopter zur mathematisch genauen Bestimmung und Festhaltung der

Richtungen bei dem Manoͤvriren, vorzuͤglich zu den Abstekungen der

Artillerie – und zu Aufnahmen im Felde geeignet, nebst Schift in Futteral

5 Zoll lang und 1 Zoll im Durchmesser.

a) Mit Glasspiegeln

1 Friedr. d'or.

b) Mit feinen Metallspiegeln

2 Fried, d'or.

XXXI. Das Spiegelniveau, ein

neues vorzuͤglich bequemes und sicheres Instrument zum Nivelliren.

Ohne Stativ zu freiem Handgebrauch

2 Friedr. d'or.

Mit Stativ und Vorrichtung zur Horizontal-und Verticalbewegung

3 1/2 Friedr. d'or.

XXXII. Die Kreisrechenscheibe,

welche auf einen Blik fuͤr einen beliebigen Durchmesser die Peripherie,

das Quadrat im Kreise, die Kreisflaͤche, die Kugelflaͤche und den

Kugelinhalt ohne weitere Rechnung angibt, verbunden mit der Reduction des

Decimal- und Duodecimal-Masses fuͤr practische Forst- und

Baubediente-Kuͤnstler und Handwerker

1 Friedr. d'or.

XXXIII. Eine neue vorzuͤglich

dauerhafte und bequeme, die torricellische Leere hervorbringende

Luftpumpe, – nebst Compressions Apparat zu Gasarten, und

Knallgasgeblaͤse. – Zeichnung und Beschreibung derselben zur

Anfertigung fuͤr Mechaniker

1 Fried. d'or.

XXXIV. Ein neuer Luftreinigungs- und

Verbesserungs-Apparat fuͤr Lazarethe und Krankenhaͤuser

etc. Zeichnung nebst Beschreibung 16 Gr.

Die Emballage betraͤgt bei einzelnen kleinern Maschinen, Modellen und Instrumenten. 16 Gr.

bei groͤssern wird sie besonders berechnet und

nachgenommen.

Bei allen Bestellungen aber welche beachtet werden

sollen, wird der Betrag entweder praͤnummerando und portofrei

erwartet; oder bei der Absendung von der Post

entnommen, wogegen bei Beziehung mit der Post, die geringste Posttaxe

hoͤchsten Ortes bewilligt ist. Man bedient sich der Adreße: „An

Hrn. Dr. Elard Romershausen zu Aken an der Elbe

ohnweit Goͤthen im Regierungsbezirk Magdeburg.“

D.

Tafeln