| Titel: | Beschreibung der von Hrn. Amédée Durand, rue du Colombier, N. 27, erfundenen Walzen-Druker-Presse . |

| Fundstelle: | Band 11, Jahrgang 1823, Nr. I., S. 4 |

| Download: | XML |

I.

Beschreibung der von Hrn. Amédée Durand,

rue du Colombier, N. 27, erfundenen Walzen-Druker-Presse

Wenn auch diese Druker-Presse den englischen nachsteht so scheint sie doch

sehr interessant, und unter einigen Modifikationen, auch zum Calico-Druke

etc. geeignet. A. d. Ueb. .

Aus dem Bulletin de la Société d'Encouragement

pour l'Industrie nationale. N. 222 S. 383.

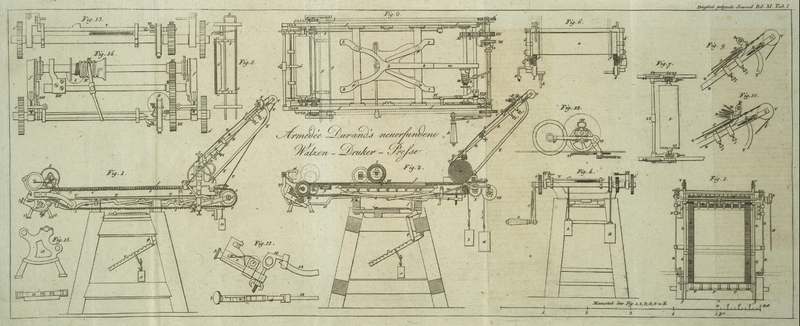

Mit Abbildungen auf Tabula I.

Durand's Walzen-Druker-Presse.

Vorliegende Maschine, fuͤr welche ihr Erfinder eine

Medaille erhielt, unterscheidet sich von den gewoͤhnlichen Drukerpressen

dadurch, daß sie die Schwarze selbst auftraͤgt, und von den uͤbrigen

Druk-Maschinen dadurch, daß die Lettern in derselben die in der Drukerei

gewoͤhnliche Lage behalten, und vorzuͤglich durch den Umstand, daß ein

einziger Arbeiter zu ihrer Bedienung hinreicht. Die Vortheile, die sie gewahrt,

sind: ein unbestimmter Druk, dessen Vermehrung uͤbrigens fuͤr den

Arbeiter kaum merklich ist, und den er nach Belleben auf eine unwandelbare Weise

bestimmen kann; Vertheilung der Schwaͤrze mit der moͤglich

groͤßten Regelmaͤßigkeit; Abdruk des groͤßten Formates mit sehr

geringer Anstrengung; und endlich eine weit groͤßere Anzahl von

Abdruͤken mittelst eines Arbeiters, als man von den gewoͤhnlichen

Pressen mit zwei Arbeitern erhaͤlt.

Diese, ihrem Sisteme nach ganz neue, Presse mußte folgenden Bedingungen

Genuͤge leisten. Die Vorrichtung, auf welche das Papier gelegt wird, und die

eine schiefe Flaͤche ist, mußte das aufgelegte Blatt schnell genug ergreifen,

um es nicht im Geringsten in Unordnung gerathen zu lassen, und sie mußte sich

zugleich, ohne allen Zeitverlust und ohne ihre Verhaͤltnisse gegen den uͤbrigen Mechanismus

zu aͤndern, allen Dimensionen des Papieres anpassen.

Die Walze, die den Druk bewirkt und zweimal der Laͤnge nach uͤber die

Lettern hinlaͤuft, durfte, um nicht zweimal zu druken, nur einmal wirken.

Ferner mußte, da die zum Druke noͤthige Menge der Schwaͤrze

außerordentlich klein ist, und auf einer ganzen Form fuͤr ein Blatt nur den

tausendsten Theil einer Unze betraͤgt, diese genau bestimmt und geregelt, und

doch dem Ausflusse derselben eine so weite Oeffnung gegeben werden, daß man die

gemeine Schwaͤrze, die zu schlecht abgerieben ist, um durch eine sehr enge

Oeffnung durchzugehen, noch brauchen konnte.

Die Bedienung und das Spiel der einzelnen Theile der Presse geschieht auf folgende

Weise. Der Arbeiter faͤngt damit an, daß er, wie bei der gewoͤhlichen

Presse, sein Blatt Papier auf den Preßdekel legt; dann ergreift er mit der Rechten

die Kurbel, und dreht dieselbe so schnell als moͤglich 4 mal, zweimal nach

jeder Richtung. Nach dieser Operation ist das Blatt gedrukt, und kommt dem Arbeiter

so, wie er dasselbe auf den Preßdekel legte, frei zuruͤk: die Form ist schon

wieder zum Druke des folgenden Blattes geschwaͤrzt.

Durch diese Bewegung hat die Walze die Stelle verlassen, die sie auf der Zeichnung

einnimmt, und indem sie das Tuch des Preßdekels auf sich aufrollt, ist sie

hinabgestiegen und hat das Blatt Papier auf die Lettern aufgedruͤkt,

uͤber welche sie der ganzen Laͤnge nach hinlief, indem sie an ihren

Enden durch eiserne Leisten, welche die Seiten der Maschine bilden, gestuͤzt

wird. Diese Leisten hindern, daß der Cylinder nicht in die Zwischenraͤume

hinabsteigt, die die Seiten trennen, und auf diese am Rande mehr druͤke als

in der Mitte. Sie sind mit ledernen Baͤndern versehen, welche außerdem, daß

sie den Cylinder vor den Beschaͤdigungen, die er erleiden koͤnnte,

wenn er auf bloßem Eisen hinliefe, schuͤzen, auch den Druk zum Theile

vermindern, indem man vor jene Stellen, wo man diese Wirkung zu erhalten

wuͤnscht, als Columnen Rand oder hoͤhere Lettern, Unterlagen von

Papier anbringt, welche man auf die ledernen Baͤnder aufklebt.

Wenn nun die Walze an das Ende der Lettern-Form gekommen ist, senkt sich der

Marmor, der die Form traͤgt, um 3 Linien, wodurch die Walze

zuruͤklaufen kann, ohne zum zweitenmal abzudruken. In dem Augenblike, wo die

Walze waͤhrend ihrer Annaͤherung gegen den Punct, von welchem sie

auslief, uͤber die lezte Letternzeile hinauskommt, erhebt der Marmor sich

wieder auf seine urspruͤngliche Hoͤhe, um die Schwaͤrze

aufzunehmen, die ihm die Schwarz-Walze (cylindre de touche) zufuͤhrt. Diese leztere Walze

wird von einem Wagen gefuͤhrt, der sie bestaͤndig auf derselben

Hoͤhe haͤlt, und, wie wir oben an der Druk-Walze gesehen haben,

hindert, mehr auf den Rand der Columnen, als auf die Mitte derselben zu wirken.

Beide Walzen werden durch ein Gewicht herbeigefuͤhrt und erhalten am Ende

ihres Laufes einen Stoß zuruͤk, welcher, indem er sie zum zweitenmal die

Schwaͤrze auf die Lettern auftragen macht, sie auf ihren ersten Plaz

zuruͤkfuͤhrt, wo sich der ganze Vertheilungs-Apparat befindet.

Der Stoß zuruͤk entsteht durch einen Mechanismus, der unter der

Druk-Walze angebracht ist, und dessen Verrichtung darin besteht, ein doppelt

so schweres Gewicht, als jenes, welches die Schwarz-Walze in Bewegung sezt,

mittelst seiner Verbindung mit dem allgemeinen Mechanismus. der Maschine aufzuziehen

und in Freiheit zu sezen. Dieses Gewicht fuͤhrt, waͤhrend es

niedersinkt, die Walze auf ihren urspruͤnglichen Plaz zuruͤk, und hebt

zugleich das erste Gewicht. Durch dieses abwechselnde Spiel der Druk- und

Schwaͤrz-Walze wird nun, obschon beide Walzen dieselbe Bewegung haben,

die Druk-Walze, indem der Marmor augenbliklich niedersinkt, nur einmal

druken, waͤhrend die Schwaͤrz: Walze zweimal Schwaͤrze

auftragen wird.

Damit aber das Auftragen der Schwarze gehoͤrig geschieht, muß die

Schwarz-Walze auf ihrem ganzen Umfange mit einer gleichfoͤrmigen Lage

von Schwaͤrze bedekt seyn. Diese erhaͤlt sie dadurch, daß sie,

waͤhrend der ganzen Zeit, binnen welcher der Druk geschieht, auf dem

Vertheilungs-Apparate gelagert ist, und die Schwaͤrze, so wie die

Umdrehung um die Achse, der Schwaͤrz-Walze durch einen anderen

Cylinder von kleinerem Durchmesser unter derselben mitgetheilt wird. Dieser

Treib-Cylinder macht bei jedem Blatte neun Umdrehungen, die Haͤlfte derselben

nach einer, die andere Haͤlfte derselben nach einer anderen Richtung, was

mehr als hinreichend ist, um die Schwaͤrze gleichfoͤrmig auf der

ganzen Oberflaͤche der Schwarz-Walze zu verbreiten. Eine mit der Achse

derselben parallele Buͤrste, die sich in gerader Linie sehr schnell hin und

her bewegt, sichert die gleichfoͤrmige Vertheilung derselben der ganzen

Laͤnge nach.

Die Schwaͤrze gelangt auf den Treib-Cylinder durch Beruͤhrung

einer eisernen Walze von 2 Zoll im Durchmesser, die sich nur um ein Drittel dreht,

waͤhrend der Treib-Cylinder neunmal herum laͤuft. Diese

Beruͤhrung hat nur in dem Augenblike Statt, wo die

Schwaͤrz-Walze abgeht, damit die neu mitgetheilte Schwaͤrze

nicht unmittelbar auf die Lettern kommt, und vorher durch die Gesammtheit der

Umdrehungen des Treib-Cylinders gehoͤrig vertheilt wird.

Die kleine eiserne Walze belegt sich mit der Schwarze in einem unter ihr befindlichen

Troge, und nimmt soviel von derselben auf, als zum Druke von ungefaͤhr

tausend Blaͤttern hinreicht.

Diese Menge wird durch ein sehr genau vorgerichtetes eisernes Lineal bestimmt, an

welchem die Walze sich reibt. Die Beruͤhrung mit dem Treib-Cylinder

hat nur an einem Theile des Umfanges Statt, der etwas geschwaͤrzt ist. Die

Entfernung der eisernen Walze und des Lineales wird durch eine Stellschraube

bestimmt, und dadurch jener Grad von Farbe hervorgebracht, den man zu geben

wuͤnscht. Da uͤbrigens die Verbindung mit dem Treib-Cylinder

nur waͤhrend einer sehr kurzen Zeit Statt hat, so kann man, um die gemeine

Druker-Schwaͤrze zu gebrauchen, einen etwas weiteren Raum zwischen dem

Lineale und der eisernen Walze uͤbrig lassen: denn diese Schwarze

koͤnnte nicht durch eine kleine Oeffnung durchfließen, die doch

unumgaͤnglich noͤthig waͤre, wenn der Cylinder sich

bestaͤndig drehte. Auf diese Weise wird der Ausfluß der Schwaͤrze

durch die Entfernung des Lineales waͤhrend einer Drittel-Umdrehung der

eisernen Walze bestimmt, und die Schwaͤrze durch neue Umdrehungen des

Treib-Cylinders vertheilt.

Die Theile dieser Maschine lassen sich, so wie die Verrichtungen derselben, in vier

Abtheilungen bringen: die erste begreift den ganzen Apparat, der das Blatt aufnimmt,

unter die Presse und

zuruͤkfuͤhrt. Diese Theile sind mit Capitaͤlchen bezeichnet.

Die zweite, die den Apparat in sich faßt, der den Druk und die Senkung des Marmors

erzeugt, wird mit Cursiv-Buchstaben angezeigt.

Die dritte, die die Vorrichtung zur Vertheilung der Druker-Schwaͤrze

und den Treib-Cylinder begreift, ist durch arabische

Ziffern angedeutet.

Die vierte endlich, die den Mechanismus enthaͤlt, welcher dem Wagen des

Schwaͤrz-Cylinders seine abwechselnde Bewegung gibt, ist mit roͤmischen Zahlen bezeichnet.

Erklaͤrung der Figuren:

Fig. 1. Aufriß

der Presse von Seite der Kurbel.

Fig. 2.

Laͤngen-Durchschnitt der ganzen Maschine und ihres Gestelles.

Fig. 3.

Grundriß des Gestelles der Presse.

Fig. 4. Aufriß

der Presse von Hinten.

Fig. 5.

Grundriß des Preßdekels und seiner zugehoͤrigen Theile.

Fig. 6. Wagen,

der die Druk-Walze fuͤhrt.

Fig. 7.

Schwarz-Walze (cylindre de touche), der die

Schwaͤrze vertheilt.

Fig. 8.

Schwaͤrze, die durch eine Bewegung hin und her (durch einen Laufstok) die

gleichfoͤrmige Vertheilung der Schwaͤrze auf dem

Schwaͤrz-Cylinder bewirkt.

Fig. 9. Oberer

Theil des Preßdekels, in dem Augenblike, wo die Gabel geschlossen ist, und das Blatt

Papier ergriffen hat.

Fig. 10.

Dieselbe Gabel geoͤffnet.

Fig. 11.

Aufriß und Ansicht der Walze, die die Schwaͤrze zufuͤhrt, von

Oben.

Fig. 12.

Aufriß des Wagens, der die Schwaͤrz-Walze von einem Ende der Maschine

an das andere fuͤhrt.

Fig. 13 und

14. Plan

und Aufriß des Mechanismus, der die Schwaͤrz-Walze vor- und

ruͤkwaͤrts gehen macht.

Fig. 15. Plan

und Aufriß des Gestelles, das die Schwaͤrze enthaͤlt.

Die Figuren 9,

10, 11, 12, 13, 14, 15 sind in

zweimal groͤßerm Maßstabe, als die acht ersten.

Preßdekel, oder Vorrichtung, die das Papier

traͤgt.

A, Kurbel, welche die ganze Maschine treibt, und am Ende

ihrer lezten Umdrehung die Zangen oͤffnet, die das Papier ergreifen.

B, Daumen, welcher mittelst des beweglichen

Stuͤkes C, die Kurbel in dem Augenblike aufnimmt

und aufhaͤlt, wo sie die Oeffnung der Zangen bewirkt.

C, Bewegliches Stuͤk der Kurbel, welches in dem,

an den Wagen, der die Druk-Walze fuͤhrt, befestigten Daumen eingreift.

Dieses Stuͤk, welches sich auf eine Feder stuͤzt; wird durch einen

leichten Stoß ausgehoben, den der Arbeiter dem Griffe der Kurbel gibt, die er vor

sich her treibt.

D, Zangen oben auf dem Preßdekel, die, beim Abgange der

Kurbel, sich augenbliklich schließen.

E, Gabel zur Aufnahme der Zangen des Preßdekels.

F, Kleiner Kreisbogen, auf welchen der Hebel G wirkt; dieser Hebel oͤffnet, indem er die Achse

der Gabel E sich drehen macht, die Zangen des Preßdekels

in dem Augenblike, wo die Kurbel von dem Daumen B

ergriffen wird.

G, Hebel, der die oberen Zangen des Preßdekels

oͤffnet.

H, Stange, welche die Bewegung des Hebels G dem kleinen Kreisbogen F

mittheilt; diese Stange besteht aus zwei Stuͤken, und verlaͤngert und

verkuͤrzt sich, nach der Groͤße des Papieres, mittelst zweier kleiner

Halsbaͤnder II, die mit einer Drukschraube

versehen sind.

I, kleine Rolle auf dem Ende des Hebels G, um die Reibung desselben auf der Kurbel zu

vermindern.

J, Schieber, welche den unteren Theil der Zangen D festhalten, waͤhrend der obere Theil durch die

Gabel E geoͤffnet wird; diese Schieber gleiten

auf den Leisten des Preßdekels auf und nieder, und werden an denselben durch die

Drukschrauben J' J', nach

der Groͤße des Papieres, befestigt.

K, eiserne Kreise, welche Falze bilden, die mit der

Druk-Walze im Verhaͤltniße stehen. Sie dienen: 1tens zur Leitung der

ledernen Baͤnder, welche die Seiten des beweglichen Theiles des Preßdekels

bilden; 2tens den Unterschied zwischen der Dike des Dekels und des Tuches

auszugleichen, und machen, daß beide, waͤhrend sie auf dem Preßdekel

aufgerollt sind, dieselbe Entwikelung erhalten. Ohne diese Vorsorge wuͤrde, wo die Dike des Tuches

von jener des Leders sehr verschieden waͤre, wenn lezteres schwaͤcher

ist, das Papier an seinen Enden reissen, und im entgegengesezten Falle, sich

falten.

L, Preßdekel-Tuch, welches an seinen Enden

mittelst Querstuͤken, die mit Haken versehen sind, befestigt ist.

M, (Fig. 5.) Haken, an welchen

das Preßdekel-Tuch eingehaͤkelt ist.

N, Rolle, welche man nach Belieben an den Leisten des

Preßdekels unter den Puncturen befestigen kann: sie biethet einen Stuͤzpunct

dar, welcher dem Arbeiter das Auflegen des Papieres erleichtert.

O, ein duͤnnes, schnabelfoͤrmiges

Stuͤk Eisen, welches die unteren Zangen oͤffnet und offen

erhaͤlt, waͤhrend der Arbeiter das bedrukte Blatt abnimmt, und ein

anderes Blatt auflegt.

P, (Fig. 6Wird 5 heißen sollen. A. d. Ueb.) untere Zangen, welche, wie die oberen, mit Spiralfedern versehen sind, die

auf Zapfen am Ende derselben aufgezogen sind, und die immerdar trachten sie zu

schließen.

Q, lederne Baͤnder, die die Seiten des Preßdekels

bilden, und das Blatt Papier leiten. Diese Baͤnder sind an einem Ende an dem

festen Puncte S (Fig. 3) befestigt, und

endigen sich an dem anderen in eine Schnur T, die an dem

festen Puncte U (Fig. 1) angeheftet

ist.

R, Leisten des Preßdekels.

T, Schnuͤre des Preßdekels.

U, Befestigungspunct der Schnuͤre

V, Rollen, uͤber welche diese Schnuͤre

laufen.

X, Schraube, welche das Ende der Stuͤzen des

Preß-Dekels, Y, in eine in den Leisten R angebrachte Spalte fallen, und die Neigung des

Preßdekels nach Belieben des Arbeiters bestimmen laͤßt.

Y, Stuͤzen des Dekels.

Druk.

a, Drukwalze, die den Druk hervorbringt.

b, Druker, die, indem sie sich auf die eisernen

Baͤnder, die die

Gelten der Maschine bilden, auflegen, mittelst der Schraube c den Druk der Walze auf die Lettern vermehren,

d, Seiten des Gestelles des Wagens, der die Drukwalze

fuͤhrt.

e, Kette, welche der ganzen Maschine die Bewegung

mittheilt.

éé, Zahnraͤder, uͤber welche

die Kette hinlaͤuft.

f, lederne Baͤnder, welche die eisernen

einfassen, und unter welchen man an jenen Orten, wo der Druk vermindert werden soll,

die Unterlagen von Papier anbringt.

g, (Fig. 6) kleine,

innenwendig an den Seiten des Gestelles des Wagens aufgezogene, Druker, die

denselben in immer gleicher Entfernung von den groͤßeren Baͤndern

halten.

h, Winkelmaß, welches am Ende des ersten Laufes der

Drukerwalze das Ende des Hebels l trifft, und den

Marmor, der die Lettern traͤgt, hinabsteigen macht.

i, Hebel, welcher den Daumen j aushebt, durch welchen der Marmor in der Hoͤhe erhalten wird.

j, Daumen, welcher mit dem Hebel K verbunden ist, und sich aushebt, wenn die Drukerwalze ihren ersten Lauf

vollendet hat.

k, (3. Fig.) Hebel in der Form

von Y, der, indem er auf jenen in der Form von V wirkt, den Marmor an seinen vier Eken hebt.

l, Hebel in Form von V, der seine Wirkung von dem

vorigen erhaͤlt, und dieselben Verrichtung en leistet.

m, Ende des Hebels k, auf

welches der Wagen der Druk-Walze sich stuͤzt, wenn er auf den Punct

zuruͤkgekommen ist, von dem er ausging. Diese Bewegung erhebt die Letternform

in dem Augenblike, wo die Schwarzwalze abgeht, um die Schwarze darauf

aufzutragen.

n, Marmor, der an seinen Raͤndern durch eine

Furche gehalten wird.

o, Raum, den die Lettern einnehmen.

p, Schrauben, welche Stuͤzpuncte fuͤr die

Hebel k und l bilden. Diese

Schrauben heben und senken sich nach der groͤßeren oder geringeren

Hoͤhe der Lettern oder der Dike des Tuches.

q, Stange, welche das Gegengewicht der Form mit dem

Hebel k verbindet; sie befindet sich in einer diagonalen

Lage, um in den Daumen j einzugreifen, wenn der Wagen

den Theil w des Hebels k

niederdruͤkt.

r, Schnellwage, auf welcher man das Gegengewicht s, hinsichtlich der Veraͤnderlichkeit der Schwere

der Formen an, bringt.

s, Gegengewicht der Form, um den Fall des Marmors zu

maͤßigen, wenn der Daumen j herausgezogen

wird.

Vertheilung der Schwarze.

1, Fig. 2 und

11,

eisernes Lineal, gegen welches die Walze sich dreht, durch welche die Vertheilung

geregelt wird; es ist geneigt, damit die Schwaͤrze, die es an seinem unteren

Theile traͤgt, immer eine Geneigtheit behaͤlt, sich auf dem Cylinder

abzusezen.

2, Eiserne Walze, die an ihrem unteren Theile, wo sie das Lineal beruͤhrt,

immer in die Schwaͤrze eingetaucht ist. Er laͤßt nur die zum Druke

noͤthige Menge derselben durch, und bewegt sich immer nur in

Beruͤhrung mit der daruͤber stehenden Walze. In dieser Hinsicht wird

er von dem Hebel 12 gehoben, auf welchen das Gewicht 11 wirkt, sobald der Wagen der

Druk-Walze nur mehr 3 Zoll von seinem Plaze entfernt ist. In dem Augenblike,

wo dieser Wagen seine ruͤkgaͤngige Bewegung vollendet hat, wird der

Hebel und das Gewicht neuerdings gesperrt, und beide bleiben auf diese Weise beinahe

die ganze Zeit uͤber in Ruhe, als die uͤbrigen Theile der Maschine im

Gange sind.

3, Stellschraube, wodurch die Entfernung des Lineales von dem Cylinder geregelt

wird.

4, Treib-Cylinder, welcher dem Vertheilungs-Apparate die Bewegung

mittheilt. Er ist aus einer etwas festeren Materie verfertigt, die mehr Widerstand

zu leisten vermag, als die Schwarz-Walze, welcher er die

Umdrehungs-Bewegung mittheilt, wodurch die Vertheilung der Schwaͤrze

geschieht.

5, Schwaͤrz-Walze, welche die Schwaͤrze auf die Lettern

auftraͤgt. Sie laͤßt sich mittelst der Ringe, die an den Kissen

angebracht sind, oben von dem Wagen abnehmen.

6, Buͤrste, welche sich sehr schnell horizontal hin und her bewegt, und, indem sie der

ganzen Laͤnge nach auf die Walzen wirkt, die genaueste Vertheilung der

Schwaͤrze sichert.

7, kleine Trommel mit schiefem Einschnitte, wodurch mittelst des Hebels 9, der

Buͤrste die abwechselnde Bewegung hin und her mitgetheilt wird.

8, Hebel, welcher der Buͤrste die Bewegung der Trommel 7 mittheilt.

9, Gestell, in welchem die Buͤrste sich befindet.

10, Fig. 1,

kleine Leisten aus Leder, welche an den Raͤndern der eisernen Walze 2, und

dem, was der Laͤnge der Formen nach an dem Papiere unbedrukt bleiben soll,

gegenuͤber befestigt werden. Sie sollen hindern, daß die Schwarze sich nicht

an den correspondirenden Theilen des Apparates anhaͤufe; und den am Rande

stehenden Lettern mehr Schwaͤrze mitgetheilt wird, als den in der Mitte

befindlichen.

11, Gewicht des Hebels an dem Schwaͤrz-Apparate.

12, Hebel des Schwaͤrz-Apparates.

13, Zaum mit einem Abfalle, der den Hebel des Schwaͤrz-Apparates

waͤhrend der ganzen Zeit gehoben haͤlt, als die Schwaͤrze den

Walzen, welche sie vertheilen, nicht mitgetheilt werden soll.

14, Haken oder Zug, worauf das Ende des Hebels 12 wirkt, um die eiserne Walze zu

heben. Dieser Haken stuͤzt sich bloß auf den Hebel, und gestattet, daß man

den Vertheilungs-Apparat mit Leichtigkeit abheben kann.

15, Seite des Gestelles, in welchem dieser Apparat sich befindet. Der untere Theil

desselben bildet zwei Fuͤsse, die mit einem Griffe versehen sind, um es

handhaben zu koͤnnen.

16, Daumen, der die Schwaͤrz-Walze auf dem Vertheilungs-Apparate

aufhaͤlt. Der untere Theil bildet eine excentrische Krumme, die

waͤhrend sie auf den unteren Theil des Querstuͤkes 22 wirkt, das

starke Anhaͤngen der Walzen an einander, im Augenblike des Abganges der

Schwaͤrz-Walze uͤberwindet.

17, Hebel, der, wo er von der Stange 18 gezogen wird, den Daumen 16

oͤffnet.

18, Stange, welche den Wagen der Druk-Walze in dem Augenblike bewegt, wo sie, indem

sie auf ihren Plaz zuruͤkkehrt, das Letternbrett freilaͤßt.

19, Wagen, welcher die Schwaͤrz-Walze fuͤhrt.

20, Kißchen, welche von kleinen senkrechten Stangen getragen werden; sie dienen zur

beliebigen Erhebung der Schwaͤrz-Walze mittelst kleiner Griffe.

21, Ketten, welche den Wagen der Schwaͤrz-Walze fuͤhren.

22, Querachse des Wagens. Sie ist so eingerichtet, daß die beiden Raͤder an

derselben immer in derselben Ebene mit den uͤbrigen sind, damit der Cylinder

gleichmaͤßig auf alle Theile der Form wirkt.

23, Vorder-Raͤder des Wagens.

24, Hinter-Raͤder, mit Blei eingefaßt, um den Wagen gegen den Stoß zu

schuͤzen, den er in dem Augenblike erhalten koͤnnte, wo er die

ruͤkgaͤngige Bewegung erhaͤlt. Diese Raͤder sind auch

noch mit einer Bake versehen, die einen Falz an ihrem Umfange bildet, damit sie

nicht aus dem Geleise kommen koͤnnen.

25, Zaͤhne, die an einem Ende der Schwaͤrz-Walze angebracht

sind, und in welche eine Klampe XV eingreift, die den Wechsel in der Bewegung

hervorbringt.

Abwechselnde Bewegung der Schwaͤrz-Walze.

I. Gewicht, welches, indem es niedersinkt, den Wagen der Schwaͤrz-Walze

in dem Augenblike gehen macht, wo der Daumen 16 ihn loslaͤßt.

II. Ein anderes Gewicht, welches, indem es das vorige aufzieht, der

Schwaͤrz-Walze ihre ruͤkgaͤngige Bewegung ertheilt.

Dieses Gewicht wird hierauf selbst durch die lezten Umdrehungen der Kurbel

aufgezogen. Beide Gewichte haͤngen an Riemen, welche, indem sie den

Durchmesser der Trommel vergroͤßern, auf welche sie sich aufrollen, zugleich

die Wirkung der Gewichte in dem Augenblike, wo sie sich abrollen, vermehren, und in

der Folge in dem Verhaͤltnisse, als sie tiefer hinabsteigen, vermindern.

III. Schraube ohne Ende, welche waͤhrend des Niedersinkens des Gewichtes I,

sich dreimal umdreht. Das Ende ihrer Gaͤnge nimmt mit einem Male eine horizontale

Richtung, um ihre Wirkung mit einer kraͤftigen und schnellen Bewegung zu

enden.

IV. Hebel, der durch den Schraubengang der Schraube ohne Ende geleitet wird. Er

schlaͤgt mit seinem gegenuͤberstehenden Ende auf die Stange V, die

eine Spiral-Feder Fig. 13 wieder

herstellt.

V. Stange, welche, nachdem sie durch den Hebel IV gegen die Kurbel hin gestossen

wird, in einen Daumen mit doppelter Bahn eingreift. Ihr anderes Ende, das auch in

eine Bahn sich abdacht, bildet den Daumen, der, indem er in das Stuͤk VI

eingreift, die Trommel VII aufzieht.

VI. Winkelhaken mit spizigem Winkel, welcher die Sperre der Trommel des großen

Gewichtes bildet. Wenn dieser Winkelhaken von dem Ende der Stange ergriffen wird, so

steht sein laͤngerer Schenkel senkrecht auf der Trommel, und dann zieht er

den Riegel, der quer durch die Trommel laͤuft, und hebt ihn aus der Sperre

IX, die auf dem Rade XII sich befindet.

VII. Trommel, auf welcher der Riemen des großen Gewichtes sich aufrollt.

VIII. Spiralfeder, die auf dem Riegel ruht, der quer durch die Trommel

laͤuft.

IX. Sperre, die auf dem Rade befestigt ist, welches die Bewegung gibt, wodurch das

Gewicht II aufgezogen wird.

X. Rad der ruͤkgaͤngigen Bewegung, welches frei aus seiner Achse

aufgezogen ist.

XI. Rad, welches auf der Achse der Schraube ohne Ende aufgezogen ist.

XII. Großes Rad, welches in das vorige eingreift.

XIII. Sperre, welche den Daumen der Stange V aufnimmt,

wenn der Hebel IV wirkt. Nachdem dieser Daumen uͤber den Grath, welcher von

den beiden Bahnen oder Abdachungen gebildet wird, weg ist, wird er durch den Druk,

welchen die ruͤkwaͤrts gelegene Abdachung auf ihn mittelst einer

Feder, die zweimal so stark ist als die Spiral-Feder der Stange V, die er in

diesem Augenblike zum Weichen bringt, zuruͤkgeschoben. Diese

verlaͤngerte Hemmung hat den Zwek, zu verhindern, daß kein Theil des

Mechanismus eingreifen kann.

Die auf diese Weise gesperrte Stange V faͤllt

endlich ab, indem sie zur Seite abglitscht, sobald sie von der Bewegung der Achse

der Kurbel fortgerissen wird.

XIV. Ein Stuͤk, auf welchem eine kleine Platte aufgezogen ist, welche mit

einer hervorstehenden Klampe versehen ist, die in die Zaͤhne 25 der

Schwaͤrz-Walze eingreift, und die, ohne die Lettern zu

beruͤhren, den Wechsel in der Bewegung dieser Walze, wenn sie ihre

ruͤkgaͤngige Bewegung anfaͤngt, hervorbringt, damit die Lettern

sich nicht durch eine zu große Menge darauf abgesezter Schwaͤrze

verkleistern.

Tafeln