| Titel: | Ueber Westgarth's hydraulische Maschine oder Druk-Maschine, beschrieben von dem seel. Hrn. Smeaton, F. R. S. |

| Fundstelle: | Band 11, Jahrgang 1823, Nr. X., S. 62 |

| Download: | XML |

X.

Ueber Westgarth's hydraulische Maschine oder

Druk-Maschine, beschrieben von dem seel. Hrn. Smeaton, F. R. S.

Im V. B. der Transactions of the Society for the Encouragement of

Arts, Manufactures et Agriculture, und in Gill's technical Repository.

N. 13. S. 24.

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Ueber Westgarth's hydraulische Druk-Maschine.

Im J. 1760 erhielt Hr. Westgarth

fuͤr diese der Gesellschaft mitgetheilte, und von dem beruͤhmten

Physiker und Mechaniker Smeaton beschriebene und

empfohlene, Maschine 50 Guineen, und Hr. Smeaton die

silberne Medaille, Hr. Westgarth, der edel genug war,

kein Patent auf diese seine sinnreiche Erfindung zu nehmen, die er nicht ehe bekannt

machte, als bis er sich durch vieljaͤhrige Erfahrung im Großen von der

Brauchbarkeit derselben uͤberzeugte, starb bald nach der von der Gesellschaft

erhaltenen Belohnung. Seit seinem Tode vermehrten sich nach und nach diese Maschinen

immer mehr und mehr, vorzuͤglich an den Bergwerken von Cornwallis, und erst

vor Kurzem ward wieder eine solche Maschine von Hrn. Mainwarin, in Lambeth fuͤr ein Alaun-Werk im

noͤrdlichen England verfertigt mit der einzigen Verbesserung, daß die

Oeffnung fuͤr das Wasser in den Klappen weiter gemacht, die Pumpe aus

Gußeisen verfertigt, und die Schieber-Klappe eine andere Richtung bekam. Hr.

Smeaton nahm keinen Anstand, diese Maschine

„fuͤr das groͤßte Meisterwerk hydraulischer Kunst seit

Erfindung der Dampfmaschine“ zu erklaͤrenDemnach scheint man in England die beruͤhmte, vom R. v. Reichenbach

erbaute große Soolenhebungs-Maschine zu Illsang bei Berchtesgaden,

welche in diesem Journal Bd. IX. S. 145 beschrieben und abgebildet ist,

nicht zu kennen? D. und beschreibt sie, wie folgt, als eine der beßten

Wasserhebungs-Maschinen, wo man einen Wasserfall uͤber 30-40

Fuß benuͤzen kann, wenn auch die Menge Wassers so gering waͤre, daß sie nur

eine Pinte fuͤr jeden Stoß betruͤge.Hr. Smeaton errichtete eine solche Maschine zu Temple Newsam fuͤr den

Hausbedarf des Lord Viscount Irwin, der Wasser aus einer

Lieblings-Quelle in seinem Hause haben wollte. Der Fall des Wassers,

das hier als Triebkraft gebraucht wurde, betrug 67 Fuß; man konnte aber

nicht mehr davon fuͤr jeden Stoß erhalten, als eine Pinte, und mit

dieser Kleinigkeit hob man bei jedem Stoffe wieder eine Pinte Wassers in dem

Hause, das 250 Yards von der Quelle entfernt war, 33 Fuß hoch. Nun

schlaͤgt die Maschine 16 mal in einer Minute; folglich erhaͤlt

man ebensoviel Pinten waͤhrend dieser Zeit, oder 8 Barrels Biermaß,

oder 55 Wogsheads, in 24 Stunden. (Eine Pinte Biermaß = 0,4078

Wiener-Maß). A. d. O.

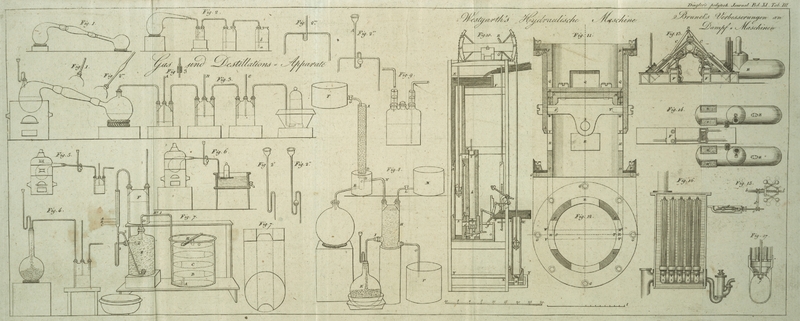

Taf. III. Fig.

10 stellt Hrn. Westgarth's Zeichnung nach dem

Modelle verjuͤngt dar, ist also keinesweges eine Zeichnung von einer wirklich

im Gange stehenden Maschine; da aber das Modell schon fuͤr sich groß genug

war, um arbeiten zu koͤnnen, so werden Kunstverstaͤndige von dieser

Zeichnung eben so viel Vortheil zu ziehen wissen, als wenn sie nach einer großen

Maschine verfertigt worden waͤre.

AB ist ein in Arbeit stehendes Faß, welches wir,

der Deutlichkeit wegen, den Werk-Cylinder oder das Werkfaß nennen wollen.

C, ist ein Eimer oder Staͤmpel, ohne alle

DurchbohrungEin kleines Loch in demselben, und ein Streifen Leder auf diesem als Klappe

gibt gelegentlich der Luft von Unten nach Oben Durchgang. A. d. O. oben mit Leder versehen, so daß das Wasser der darauf ruhenden

Wassersaͤule gehindert wird, hinabzusinken, ohne den Staͤmpel mit ihr

hinabzudruͤken.

CD stellt eine Wassersaͤule vor, die auf

dem Staͤmpel ruht, und irgend eine erfoderliche oder von Lage und

Umstaͤnden abhaͤngige Hoͤhe haben kann. Sie wird von den

noͤthigen Brunnen-Roͤhren in gehoͤriger Hoͤhe

uͤber den Werk-Cylinder erhalten. An ihrem oberen Ende ist:

EF, eine Cisterne, oder ein Wasserbehaͤlter

zur Aufnahme des Wassers von der Quelle oder dem Zugusse.

Man nehme fuͤr einen Augenblik an, daß der Werk-Cylinder unten offen war, und daß der an

seiner Stange befestigte Staͤmpel an einer eigenen Kette auf dem

Bogen-Haupte G haͤngt, welches an

GH, dem Werkbaume, angebracht ist, von dessen

anderem Ende H an einer aͤhnlichen Kette die

Staͤmpelstange HI bis I hinabsteigt, welches den Eimer einer Kunstpumpe mit

Klappen, die sich, wie gewoͤhnlich, nach Aufwaͤrts oͤffnen,

bezeichnet.

KL zeigt das Werkfaß einer gewoͤhnlichen

Kunst: Pumpe innerhalb des Drukes der Atmosphaͤre uͤber der Sohle

eines Schachtes mit so viel Brunnen-Roͤhren als noͤthig ist, um

bis zur Hoͤhe des Troges hinaufzureichen, durch welchen das Wasser des

Schachtes entleert werden soll. Der Trog MN

entleert das Wasser aus der Pumpe in die Cisterne O, die

sich auf der Hoͤhe desselben befindet. Bei dieser Einrichtung der Maschine

ist es offenbar, daß, wenn die Wassersaͤule CD ein groͤßeres hydrostatisches Gewicht besizt, als die

Wassersaͤule in der Pumpe, die schwerere Saͤule die leichtere

uͤberwaͤltigen wird, und daß die Saͤule CD durch ihr Hinabsteigen die Saͤule in der

Pumpe heben und in der Cisterne O entleeren wird. Der

Staͤmpel C wird solang hinabsteigen, bis das

Bogen-Haupt g, damit es nicht unter den

Werk-Cylinder kommt, durch seinen Stift a

aufgehalten wird. In dieser Lage muͤßte die Maschine bleiben, wenn die Kunst

nicht zu Huͤlfe kaͤme.

Wenn nun, statt daß der Cylinder, wie wir zuerst angenommen haben, offen ist,

derselbe mit den Roͤhren b, d, e, f in Verbindung

steht, welche, fuͤr diesen Fall, alle offen gesezt werden; wenn man ferner

alle die verschiedenen Hoͤhlungen unter dem Staͤmpel mit Wasser

gefuͤllt denkt; so wird dieses Wasser, das bei f

freien Durchgang hat, das Niedersteigen des Staͤmpels nicht hindern, sondern

bei f entleeren, und in der Cisterne O aufsteigen, bis es bei dem Ausgusse, g, aus derselben ausstießt. Der Staͤmpel bleibt

indessen in derselben Lage, in welcher wir ihn ehevor verließen.

Es sey V eine cylindrische Klappe, welche aussen auf

einem anderen hohlen Cylinder sich auf- und niederschieben laͤßt, und

das Wasser soll, mittelst vierekiger Loͤcher, deren eines unter der Klappe

V gezeichnet ist, frei mit der Roͤhre, d, und mit der Roͤhre, e, in Verbindung stehen: dann wird nichts der so eben bemerkten Wirkung im

Wege stehen. Wenn wir aber sezen, daß die Klappe V

niedergeschoben ist, so daß sie diese Loͤcher bedekt, und dadurch zugleich

andere Loͤcher uͤber der sich schiebenden Klappe geoͤffnet

werden, die den vorigen vollkommen aͤhnlich sind, und daß eine Scheidewand in

der inneren Hoͤhlung des inneren Cylinders sich findet zwischen diesen Reihen

von Loͤchern, so daß kein Wasser von Oben nach Abwaͤrts in dem

Cylinder gelangen kann; wenn dann auf diese Weise eine Verbindung zwischen der

Roͤhre, d, und der Roͤhre, h, durch die obere Reihe von Loͤchern hergestellt

wird, und zugleich auch eine Verbindung zwischen der Roͤhre, h, durch die Roͤhre, i, mit der Brunnenroͤhre, k; so wird,

wenn die Schwere der Stempelstange HI,

groͤßer ist als jene von GC, so zwar, daß

sie die Reibung des Staͤmpels, Eimers etc. uͤberwinden kann, nichts

das Aufsteigen des Eimers hindern, indem das Gewicht der ganzen Saͤule, DCb, gestuͤzt, und dieselbe gehindert ist,

durch die untere Reihe von Loͤchern in der Klappe, V, die diese lezteren jezt bedekt, auszufließen; und da ferner nichts dem

Wasser, welches durch das Aufsteigen des Staͤmpels aus seiner Lage kommt, im

Wege sieht, um dasselbe frei aus den Pumproͤhren, k, in seiner fortschreitenden Bewegung durch, i, h,

d, b ausfließen zu lassen und so den von dem Staͤmpel leer

gelassenen Raum auszufuͤllen, so wird es bestaͤndig aufsteigen, bis

das Bogen-Haupt, H, damit der Staͤmpel

nicht oben bei dem Werk-Cylinder hinausfaͤhrt, durch seinen Zapfen,

x, auf dem Feder-Gestelle festgehalten wird.

Und hier muß es bleiben, bis eine neue Veraͤnderung der Lage der Theile der

Maschine Statt hat. Es ist offenbar, daß, wenn die Klappe, V, wieder in die in der Figur gezeichnete Lage hinaufgeschoben wird, die

Saͤule, DCb, die wieder Uebergewicht

erhaͤlt, wieder einen neuen Stoß erzeugen wird, und so wird es, so oft dieß

der Fall ist, ununterbrochen fortgehen.

Wir muͤssen nun die walzenfoͤrmige Klappe genauer beschreiben, und da

Hr. Westgarth keine groͤßere Zeichnung von

derselben gegeben hat, so habe ich versucht, dieselbe in Fig. 11 im Durchschnitte,

in Fig. 12 im

Grundrisse darzustellen: in beiden Figuren bezeichnen dieselben Buchstaben dieselben

Gegenstaͤnde.

AB, BA, ist der

Durchschnitt der auf Tafel III mit V bezeichneten

Klappe; sie ist ein hohler Cylinder, innenwendig vollkommen genau ausgebohrt und an

beiden Enden offen.

CD, EF, ist gleichfalls ein hohler Cylinder,

dessen aͤußere Oberflaͤche genau abgedreht und geschliffen ist, so daß

die Klappe sich auf demselben, vollkommen passend, auf und niederschieben

laͤßt, ohne irgendwo steken zu bleiben.

CG, DG und EG,

FG, sind zwei Fluͤgel oder

Raͤnfte, welche an jedem Ende des inneren Cylinders dicht aufgegossen sind,

der in der That aus zwei Stuͤken besteht, damit der aͤussere Cylinder

darauf aufgesezt werden kann, denn jedes Stuͤk hat seinen eigenen Boden;

beide Stuͤke werden dann mittelst Schrauben und einem Stuͤke

duͤnnen Leders oder geoͤlten und dazwischen gelegten Pergamentes unter

einander verbunden.

HI, ist das Bodenstuͤk des Cylinders FHIE, und KLMN das

Bodenstuͤk des Theiles des Cylinders CKLMND, mit

einer um den Cylinder laufenden Furche, deren Durchschnitt OP ist. Diese beiden Bodenstuͤke bilden die

Scheidewand, durch welche dem Wasser aller Durchgang aus dem oberen Theile des

Cylinders in den unteren verwehrt ist.

QQQ, zeigt die Lage dreier von jenen vier

vierekigen Oeffnungen, welche durch die Wand der oberen Hoͤhlung des inneren

Cylinders durchgehen, und welche, bei dieser Stellung der cylindrischen Klappe, von

dieser verschlossen werden.

RRR, zeigt die Lage dreier von jenen vier

vierekigen Oeffnungen, welche durch die Wand der unteren Hoͤhlung des

Cylinders durchgehen, und welche, bei dieser Stellung der Klappe, offen dargestellt

sind.

ST, zeigt einen eisernen Balken, der an der Klappe

befestigt ist, und durch zwei Spalten greift, welche in dem unteren Theile des

inneren Cylinders durchgeschnitten sind, wie VW,

VW; da dieser Balken an dem Loche, X, mittelst einer aufrechten damit verbundenen Stange

festgehalten wird, und das untere Ende mit dem Hebel, l

m, in Fig.

10 in Verbindung steht, so ist es offenbar, wie die Bewegung der Klappe,

V, durch die Stange, die an dem Hebel, l m, angebracht ist, unterhalten werden kann, indem das

Ende dieses Hebels, m, in das Wasser der offenen

Cisterne reicht, und dort von der aufrechten Stange gefaßt wird; folglich diese

Klappe durch die bei Dampf-Maschinen gewoͤhnliche Vorrichtung auf und

nieder geschoben werden kann. Die Klappe ist so eingerichtet, daß sie abwechselnd

eine Reihe von Loͤchern um die andere bei jedem Ende des Stoffes

oͤffnet und schließt, und zwar mittelst des Schließgestelles PQ, welches von dem kleinen Bogen, K, an dem Werkbaume, wie an den Dampfmaschinen und wie

die Figur zeigt, abhaͤngt.

Wenn man den Bau der Klappe in Fig. 11 und 12 betrachtet,

so sieht man, daß die Verbindung zwischen der walzenfoͤrmigen Klappe und dem

inneren Cylinder, auf welchem sie sich auf und nieder schiebt, selbst bei dem

Schieben derselben als wasserdicht angenommen wird. Denn, wenn diese Verbindung

nicht wasserdicht angenommen wird, und das Wasser durch die Loͤcher, QQQ, und den Raum zwischen den beiden Cylindern

durchschlaͤgt, so wird es eine theilweise Verbindung zwischen der oberen und

unteren Hoͤhlung bilden, und folglich wird, so gering auch diese Wassermenge

seyn mag, immer ein anhaltender Verlust an Wasser zwischen der Quelle und der

Cisterne, O, Statt haben. Wenn auch sehr geschikte

Kuͤnstler diese Klappe vielleicht wasserdicht verfertigen koͤnnten, so

ist dieß doch nicht von jener Classe von Arbeitern zu erwarten, die

gewoͤhnlich zur Verfertigung hydraulischer Maschinen in Bergwerken verwendet

werden; und wenn ferner die Klappe Anfangs noch so genau um den Cylinder schließt,

so muß doch nothwendig durch das bestaͤndige Abreiben die Hoͤhlung der

Klappe weiter, und der innerhalb derselben gelegene Cylinder duͤnner werden,

so daß, wenn die Maschine auch wasserdicht aus den Haͤnden des

Kuͤnstlers kommt, ohne irgend eine andere nach der Rigiditaͤt der

Theile berechnete Vorrichtung sie nimmermehr, wenn sie gebraucht wird, eine

laͤngere Zeit uͤber in diesem Zustande wird bleiben koͤnnen.

Der scharfsinnige und geistreiche Hr. Westgarth erfand eine solche Vorrichtung, und

wendete sie auf folgende Weise an.

Die Furche OP enthaͤlt, wie man sieht, einen

Streifen Leder, ab: Leder, dessen man sich zu

Zaͤumen bedient, ist hiezu am beßten. Der Streifen wird so breit geschnitten,

als die Furche hoch ist, und ungefaͤhr einen Zoll lang, oder, was noch besser

ist, laͤnger als der Umfang des Cylinders. Die beiden Enden desselben werden

kreisfoͤrmig verduͤnnt, so daß, wenn sie aneinander gebracht oder

uͤber einander gelegt werden, sie die gewoͤhnliche Dike des Leders

bilden. Man nimmt ferner ein duͤnnes Kupferplaͤttchen von solcher

Breite, daß es leicht in die Furche paßt: die Laͤnge kann etwas weniger als

der Umfang des Cylinders betragen, so daß, wenn der Streifen Leder in die

walzenfoͤrmige Klappe eingelegt wird, und der Kupferstreifen

(kreisfoͤrmig gebogen) innerhalb zu liegen kommt, die beiden Enden des

Kupfers sich nicht ganz beruͤhren. Da dieses stark gehaͤmmerte

Kupferblech durch das Haͤmmern elastisch, und auf einem groͤßeren

Cylinder, als jener der Klappe, geschlagen wurde, so wird, wenn der Lederstreifen in

der walzenfoͤrmigen Klappe eingesezt, und der Kupferstreifen innerhalb des

Leder-Streifens auf diesen lezteren aufgelegt wird, der Kupferstreifen stets

diesen lezteren in seinem Umfange zu erweitern streben, und da er ihn dadurch fest

an der inneren Flaͤche der walzenfoͤrmigen Klappe anliegen macht, wird

er dadurch die Verbindung der inneren Flaͤche der Klappe mit der

aͤußeren des Cylinders desto inniger schließen, und das Wasser hindern, aus

der oberen Hoͤhle in die untere zu gelangen; ja dieser Lederstreifen wird in

dem Verhaͤltnisse diker werden, als die Metalltheile, an welchen er anliegt,

abgerieben werden.

Ferner wird, obschon auf diese Weise alle unmittelbare Verbindung zwischen der oberen

und unteren Hoͤhlung durchaus beseitigt ist, wenn das Wasser durch die

Loͤcher, QQQ, und durch die Raͤume,

QE und QF,

durchschlagen kann, und nicht durch eine wasserdichte Verbindung zwischen dem oberen

Ende der Klappe, BB, und dem Ranfte, FG, EG, daran gehindert wird, das Wasser, welches

auf diese Weise seinen Weg hiedurch in die Hoͤhle findet, die die Klappe

umgibt, frei durch die unteren Loͤcher, RRR, und von da in die Cisterne, O, fließen, wie

die Zeichnung Fig. IV. ausweiset. Eben so wird, wenn die Klappe unten, und keine

wasserdichte Verbindung zwischen dem unteren Ende derselben, AA, und ihrem Size auf dem unteren Ranfte, CG und DG,

angebracht ist, das Wasser aus der sie umgebenden Hoͤhle durch den Raum

zwischen den beiden Cylindern und durch die Loͤcher, RRR, in die besagte Cisterne, O, entweichen. Um dieß zu hindern, hat Hr. Westgarth Ringe von flachem Leder auf beiden Fluͤgeln

oder Raͤnften angebracht, um der Klappe sowohl oben als unten ein

wasserdichtes Lager zu geben. Diese Ringe von Leder koͤnnen durch kupferne

Ringe niedergehalten werden. Dieses Leder dient auch noch zu einem anderen Zweke. Da

es ungefaͤhr einen halben Zoll breiter als der Umfang des Ranftes ist, so

kann es am Rande aufgeschlagen werden, und eine wasserdichte Verbindung zwischen der

Klappe und der Hoͤhlung bilden, in welcher die Klappe sich befindet, nq in Fig. 10; wenn man dann

die Bolzen auszieht und die Seitenroͤhre, ST, wegnimmt, so gelangt man zur Klappe, kann sie heraus nehmen, und nach

Belieben untersuchen.

Bei VV ist ein runder Holzblok dargestellt, der

mittelst einer Schraube nach Belieben niedergelassen werden kann, und der einiger

Erlaͤuterung bedarf. Ich halte ihn fuͤr eine besondere Vorrichtung an

dem Modelle (nach welchem, wie ich bereits bemerkte, diese Zeichnung gemacht ist),

um das Aufsteigen des Staͤmpels zu reguliren, der nicht schneller aufsteigen

kann, als das Wasser von Oben nach Unten um denselben gelangt: wird nun dieses Holz

niedergelassen, so kann der Durchgang i so

verschmaͤlert werden, daß der Staͤmpel nimmermehr so schnell

aufsteigen kann, daß der Gang der Maschine dadurch in Unordnung geriethe. Diese

Vorrichtung ist bei der Maschine im Großen kaum nothwendig, indem an dieser durch

das Gewicht der Theile selbst hinlaͤnglich dafuͤr gesorgt werden kann,

waͤhrend in einem Modelle die Reibung in einem so maͤchtigen

Verhaͤltnisse zu der Kraft steht, daß ein kleiner Unterschied in dem

Widerstande die Maschine in's Steken bringt, oder sie zu schnell gehen laͤßt,

wenn nicht irgend ein Gegengewicht angebracht ist, das im Verhaͤltnisse der

Geschwindigkeit zunimmt.

Um dem Leser eine Idee von dem wahren Verhaͤltnisse der Theile zu geben, muß

ich bemerken, daß, soviel ich mich erinnere, an der zu Colecleugh erbauten Maschine

der Werk-Cylinder zehn Zoll im Durchmeßer hatte, und die niedersteigenden

Pumpen 20-30 (engl.) Klafter (Fathoms) betrugen.

Wenn die Wassersaͤule der Pumpe ungefaͤhr die Haͤlfte des

hydrostatischen Gewichtes der niedersteigenden Saͤule hatte, schlug die

Maschine waͤhrend einer Minute 10 bis 12 Stoͤsse, jeden zu 7 Fuß. Der

Wertbaum war ungefaͤhr 12 Fuß lang.

Das Wasser in der Cisterne YXY im Modelle, zeigt

das in der Grube angesammelte Bergwasser, aus welcher es in den Fuß der Pumpe, Z, fließt, an welchem man, nach Umstaͤnden, eine

Saugroͤhre von gehoͤriger Laͤnge anbringen kann.Als Hr. Smeaton im J. 1765 diese Maschine sah,

bemerkte er Hrn. Westgarth, daß, wenn diese

Maschine, statt mittelst des großen Hebels, von einem Rade getrieben

wuͤrde, und statt der langen Pumpenstange, die durch die absteigenden

Roͤhren niedersteigt, der Staͤmpel mit der Hauptkette mittelst

eines ledernen Halsringes oder eines ausgestopften Ringes, wie an den

Leder-Eimer-Pumpen (jack-head-pump) in Verbindung stuͤnde, die

ganze Maschine dann gerade uͤber dem Niveau oder dem Grubenwasser

stehen, und so weniger Raum einnehmen koͤnnte, so daß sie fast immer

in dem Schachte Plaz haͤtte; daß auch die absteigenden Pumpen weniger

weit und in irgend einem Winkel des Schachtes angebracht seyn

koͤnnten, und daß hiedurch diese Maschine fuͤr Bergwerke

brauchbarer wurde. Auf diese Art wurden auch die spaͤteren neueren

Maschinen des Hrn. Westgarth mit dem beßten Erfolge erbaut.

Man muß noch bemerken, daß der Maßstab, nach welchem die Klappe Fig. 11 und 12 gezeichnet

ist, 16 mal groͤßer ist, als jener Fig. 10, und daß eine

Klappe von 4 Zoll im Durchmesser auf ein Werkfuß von 9 Zoll in der Weite

hinreicht.

Tafeln