| Titel: | Verbesserungen an Dampf-Wagen zum Versenden aller Arten von Waaren, und auch zum Gebrauche der Reisenden auf den gewöhnlichen Straßen, ohne alle Beihülfe von Pferden, worauf Jul. Griffith, Esqu., Brompton Crescent, Middlesex, sich, nach seinen Erfindungen sowohl als nach Mittheilungen von Ausländern, dd. 20. Dec. 1821, ein Patent geben ließ. |

| Fundstelle: | Band 11, Jahrgang 1823, Nr. XXVI., S. 186 |

| Download: | XML |

XXVI.

Verbesserungen an Dampf-Wagen zum

Versenden aller Arten von Waaren, und auch zum Gebrauche der Reisenden auf den

gewöhnlichen Straßen, ohne alle Beihülfe von Pferden, worauf Jul. Griffith, Esqu., Brompton Crescent,

Middlesex, sich, nach seinen Erfindungen sowohl als nach Mittheilungen von Ausländern,

dd. 20. Dec. 1821, ein Patent geben

ließ.

Aus dem London Journal of Arts etc. April 1823. S.

169Das London Journal bedauert, daß es noch keine

Versuche angeben kann, die mit diesem Dampfwagen oͤffentlich angestellt

worden sind, und verspricht dieselben mitzutheilen, sobald sie, da die hier

angegebenen Vorrichtungen noch immer Veraͤnderungen erleiden, Statt haben

werden. Diese Dampfwagen wurden in unserem Journale, da man ihre

Ausfuͤhrung zuerst in Wien versuchte, schon einigemal besprochen, und

wenn wir auch glauben, daß die Mechanik zu London auf einer hoͤheren

Stufe steht, als zu Wien, so zweifeln wir doch an dem Gelingen derselben. Man

sollte, so scheint es uns wenigstens, nicht so sehr sich darum kuͤmmern,

wie man die Pferde bei dem Fuhrwerke beseitigen kann (denn der liebe Gott hat

mehr Roͤsser als Menschen, geschaffen, und selbst an manchem Menschen

das, was man ein Roß Gottes nennt), sondern vielmehr darum, wie man durch irgend

eine leichte und einfache Vorrichtung, deren die Mechanik so viele besizt,

Pferde-Kraft ersparen, und Pferden und Menschen das Ziehen am Wagen erleichtern kann. Erleichterung einer Last ist genug

fuͤr denjenigen, dem sie nicht gaͤnzlich abgenommen werden kann.

A. d. Ueb..

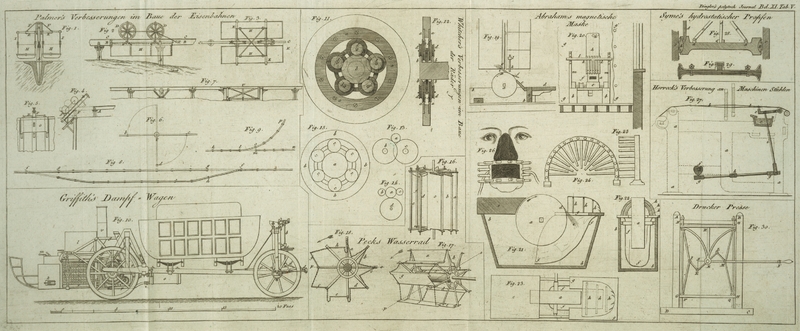

Mit einer Abbildung auf Tab. V.

Griffith's Verbesserungen an Dampf-Wagen.

Diese Verbesserungen bestehen in einer gewissen Verbindung

mechanischer Kraͤfte, die durch Dampf in Thaͤtigkeit gesezt und an einem Wagen

angebracht werden, wodurch derselbe ohne Pferde auf den gewoͤhnlichen Wegen

fortgetrieben wird. Tab. IX zeigt diesen Dampf-Wagen von Außen. Die

Dampfmaschinen, deren man hier, weil die doppelten Staͤmpel ein Flugrad

ersparen, zwei braucht, sind, sammt Ofen, Kessel und Verdichter und uͤbrigem

Zugehoͤre, hinten angebracht. Die Cylinder koͤnnen in der Figur nicht

dargestellt werden, weil sie in einer Kiste zwischen den Hinterraͤdern

liegen.

Der Kasten des Wagens kann von beliebiger Form seyn, je nachdem er zur

Foͤrderung von Waaren oder von Reisenden bestimmt ist, und von Federn

gestuͤzt werden, die auf der Langwied ruhen. Der Wagen kann umkehren oder in

Bogen fahren, wenn man, auf gewoͤhnliche Weise, die Richtung der

Vorderraͤder aͤndert. Die kurzen Achsen dieser Raͤder werden

von einem senkrechten Gestelle oder Joche, a, getragen,

welches sich horizontal um die Spindeln dreht, die durch dasselbe und durch den

daruͤber liegenden Querbalken laufen. Die Lage dieser Vorderraͤder

wird mittelst der Griffe und der Spindel, b,

geaͤndert, welche von der vorne sizenden Person, die den Gang der Kutsche

leitet, gedreht werden.

Wenn der Griff und die Spindel b entweder rechts oder

links gedreht wird, so bringt ein unten an derselben angebrachter Triebstok, der in

ein großes Kerbrad c, welches innerlich gezaͤhnt

ist, eingreift, eine Drehung hervor, und hebt die Hebel, dd, welche an diesem Schafte angebracht sind. Diese Hebel stehen mit

Armen, ee, in Verbindung, welche von dem Gestelle nahe

an den aͤußeren Zapfen eines jeden Vorderrades, auslaufen, und durch die

Wirkung der Spindel und der Hebel, d, werden die

Raͤder horizontal auf jenen Theilen ihrer Peripherie umgedreht, welche mit

dem Boden in Beruͤhrung stehen. Auf diese Weise kommen die

Vorderraͤder in schiefe Richtung in Hinsicht auf die Hinterraͤder, und

der Wagen wird, in seiner Bewegung, eine Krumme beschreiben, und um jede Eke in

einer Gasse sich wenden koͤnnen.

Das Gestell, welches die Vorderraͤder fuͤhrt, ist nicht mit der

Langwied, sondern mit einer kurzen, sich drehenden, Stange f, verbunden. Diese Stange wird an jedem Ende von einem eisernen Reifen

umfaßt, wovon der eine an der Langwied der andere an dem Gestelle befestigt ist: dadurch werden

die Vorderraͤder in den Stand gesezt, uͤber jede Unebenheit weg zu

rollen: der Wagen schwingt sich auf dieser Stange, und erhaͤlt seine

aufrechte Lage. Auch die Dampfmaschine sammt Zugehoͤr ist dadurch von aller

Theilnahme an der schaukelnden und schlagenden Bewegung des Wagens geschuͤzt,

da sie sich auf einer schwingenden Unterlage befindet, welche in Schlingen von dem

eisernen Gestelle g, herabhaͤngt. Die vier

Ketten, welche diese Unterlage tragen, werden mittelst Spiral-Federn, h, elastisch gemacht. Die Hinterraͤder werden mit

der Langwied durch gabelfoͤrmige Schaͤfte, i, verbunden, an deren unterer Seite Buͤgel angebracht sind, welche

die Zapfen oder kurzen Achsen dieser Raͤder tragen.

Der Herd, k, kann aus Eisen und mit Feuerziegeln

ausgefuͤttert seyn, und wird aus der Kiste, l,

mit dem noͤthigen Feuer-Material, nach Bedarf, von dem Hintermanne

versehen, welcher mit dem Handgriffe m, die

Speisethuͤre und das Register zur Regulirung des Zuges in dem Ofen

oͤffnet. Unten ist die Aschengrube und das Reinigungsloch. Der Kessel besteht

aus mehreren Reihen metallner Roͤhren, nn, die

sich umbiegen und wieder quer in den Ofen zurruͤkkehren: in diesen

Roͤhren wird der Dampf erzeugt. O, ist der

Wasserbehaͤlter: das Wasser fließt durch ein Nußgelenk in die Roͤhre

p, und aus dieser in den Kessel. Eine Sprizpumpe,

q, treibt das Wasser in die untere Roͤhre,

r, und fließt von da in die untere Lage der

Roͤhren, nn, aus welchen der, durch Einwirkung

des Feuers, auf ihre aͤußere Oberflaͤche erzeugte, Dampf in die oberen

Reihen von Roͤhren aufsteigt, in seinem Verlaufe noch mehr erhizt wird,

wodurch seine Elasticitaͤt noch mehr zunimmt, und sich endlich durch die

oberste Roͤhre, s, in die Cylinder der Maschine

entleert.

Die Verdichter bestehen aus einer Menge flacher Roͤhren, die gedoppelt sind,

und in der Kiste, t, auf und niedersteigen. Da ihre

aͤußeren Oberflaͤchen der Einwirkung der Atmosphaͤre ausgesezt

sind, so wird der Dampf darin verdichtet, worauf das Wasser in den Behaͤlter

o ablaͤuft. Auf diese Weise verwandelt das

Feuer in dem Ofen k das in den Roͤhren, nn, enthaltene Wasser in Dampf, welcher, nachdem er alle

Reihen von Roͤhren durchgezogen ist, durch eine gekruͤmmte Roͤhre etwas in

den Schonstein, v, hinaufsteigt, und von da in die

Einleitungs-Oeffnung gelangt. Sobald der Dampf in den Cylinder gelangt, wirkt

er durch seine Ausdehnungskraft, und treibt die Staͤmpel abwechselungsweise;

tritt, wie gewoͤhnlich, aus den Cylindern durch die Abzugsklappe in die

Verdichtungsroͤhren etc. so daß die Maschine ganz auf die gewoͤhnliche

Weise in Thaͤtigkeit gesezt und in derselben erhalten wird.

Die Kraft wird den Hinterraͤdern durch Kehrstangen, u, mitgetheilt, welche mit den Staͤmpelstangen verbunden sind. An

dem unteren Theile einer jeden Kehrstange sind Triebstoͤke mit Sperkegeln,

welche in die Zahnraͤder, w, eingreifen. Diese

Zahnraͤder sind an den gewoͤhnlichen Raͤdern der Kutsche

befestigt, und treiben diese Raͤder um, sobald sie von den

Triebftoͤken getrieben werden, und die Raͤder schieben den Wagen in

Folge ihrer Reibung auf dem Boden waͤhrend ihrer Umdrehung

vorwaͤrts.

Den mit dem unteren Theile einer jeden Kehrstange und den Triebstoͤken

verbundenen Mechanismus kennt der Patent-Traͤger einen Artzberger, nach seinem Erfinder, Hrn. Joh. Artzberger,

Professor zu Wien. Er besteht aus einer Gabel und einer Achse, und bildet eine Art

allgemeinen Gelenkes, wodurch die Verbindung zwischen den Triebstoͤken und

den Zahnraͤdern erleichtert und der Umtrieb, ungeachtet alles Schwingens und

Stoßens des Wagens, unterhalten wird. Der Sperkegel wird durch eine Feder in dem

Arzberger gehalten, wodurch er in die Zaͤhne der Roͤhre eingreift. Da

aber die Raͤder zuweilen schneller laufen koͤnnen, als die

Triebstoͤke, so ist eine Vorsorge durch diesen Sperrkegel getroffen, der den

Raͤdern das Vorlaufen und das Ausbleiben gestattet. Der Sperkegel kann auch

so gewechselt werden, daß er den Wagen vor- und ruͤkwaͤrts

treibt. Dieser Theil der Maschine ist jedoch nicht deutlich erklaͤrt, bewerkt

das London Journal, und unser Leser wird finden, daß das London Journal Recht

hat.

Tafeln