| Titel: | M. Drs. Neil Arnott, in Bedford Square, Middlesex, Verbesserungen bei Erzeugung und Anwendung der Hize an Oefen, Dampf- und Luft-Maschinen, und Destillir-Abrauchungs- und Brau-Apparaten, worauf sich derselbe am 14. Nov. 1821 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 11, Jahrgang 1823, Nr. XLIII., S. 281 |

| Download: | XML |

XLIII.

M. Drs. Neil Arnott, in Bedford Square, Middlesex, Verbesserungen bei Erzeugung und Anwendung der Hize an Oefen, Dampf- und Luft-Maschinen, und Destillir-Abrauchungs-

und Brau-Apparaten, worauf sich derselbe am

14. Nov. 1821 ein Patent ertheilen

ließ.

Aus dem London Journal of Arts. Mai 1822. S.

225.

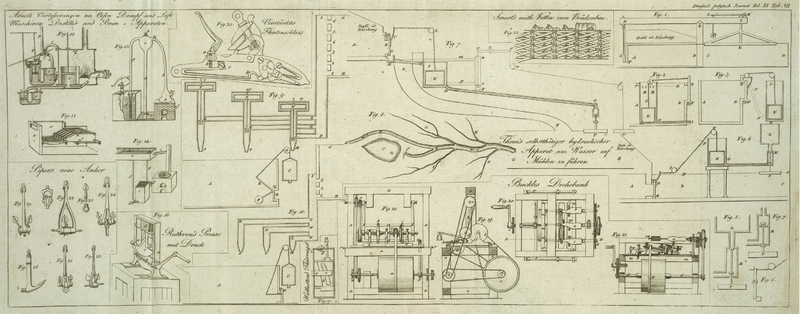

Mit Abbildungen auf Tab.

VII.

Arnott's Verbesserungen bei Erzeugung der Hize an

Oefen.

Diese Verbesserungen zerfallen in vier Abtheilungen: 1tens, in

gewisse Methoden, den Rauch zu verbrennen, und dadurch die Staͤrke des

Feuers, welches denselben erzeugte, zu vermehren; 2tens, in eine Methode, das Feuer

in verdichteter Luft brennen zu lassen, theils um eine groͤßere Hize zu

erzeugen, theils bloß um die Luft zu erhizen, und dadurch die Elasticitaͤt

derselben zu vermehren, wodurch sie zur Kraft wird, die man zum Treiben der

Maschinen anwenden kann; 3tens, in Verfahrungsarten, Fluͤssigkeiten schneller

zu kochen, abzudampfen und zu destilliren, und zwar bei einer viel geringeren Hize

als ihr Siedepunct, indem man den Druk der atmosphaͤrischen Luft auf

dieselben vermindert oder gaͤnzlich aufhebt; und 4tens, in gewisse

Verfahrungs-Arten, die Fluͤssigkeiten beim Brauen

abzukuͤhlen.

Die Verbrennung des Rauches geschieht mittelst einer besonders dazu geeigneten

Vorrichtung, welche man nach Belieben an jedem Ofen anbringen und wieder aus

demselben wegnehmen kann. Fig. 11 in Tab. VII. stellt sie im Perspektive dar. aa, ist die den Ofen umgebende Ziegelmauer. b, sind die Eisenstangen des Rostes. c, ist ein eisernes Gehaͤuse, das in eine Menge

Rinnen abgetheilt ist, deren Enden jenem Theile des Ofens nahe gebracht werden, wo

das Feuer brennt. Die Kohlen werden, nachdem sie gestossen oder zerkleint wurden, in

den oberen Theil des Gehaͤuses, d, gebracht, und

gleiten dann auf der schiefen Flaͤche zwischen den Rinnen in den Ofen, in welchen sie

gelegentlich mittelst einer gabelfoͤrmigen Heizstange vorgeschoben werden.

Die Rinnen oder Canaͤle e,e,e, dienen zur EinfuͤhrugEinfuͤhrung der Luft in das Innere des Ofens. wodurch ein großer Luftzug erhalten und

das Feuer mit ausserordentlicher Staͤrke in Flammen gesezt wird. Die auf

diese Weise in den Ofen geleitete frische Luft verbindet sich mit dem Rauche, treibt

diesen in die Flamme zuruͤk, und erzeugt hiedurch vollkommene Verbrennung

desselben, wodurch nicht nur die Hize des Ofens vermehrt, sondern auch bedeutende

Ersparung an Brenn-Material erzielt wird.

Die zweite Vorrichtung besteht darin, das Feuer in dem Ofen in einer verdichteten

Atmosphaͤre brennen zu lassen, wodurch wieder mehr Hize erzeugt, und die

verduͤnnte und mehr ausgedehnte Luft als Triebkraft einer Luftmaschine oder

zu irgend einem anderen Zweke verwendet werden kann. In dieser Hinsicht ist der

Rost, wie oben Fig.

11., vorgerichtet; statt daß er aber, wie daselbst, offen ist, ist er in

einem großen luftdichten Gehaͤuse von Gußeisen, wie Fig. 12 zeigt, wo a der Feuer, Herd, b der

Speiser ist, welcher, so wie das Feuer angezuͤndet ist, mit einem luftdichten

Thuͤrchen geschlossen wird. Um nun Luft in den Ofen zu bringen, wird ein

Geblaͤse-Cylinder, c, angebracht, in

welchem ein Staͤmpel entweder mit der Hand oder durch Verbindung mit irgend

einer im Gange befindlichen Maschine in Bewegung gesezt wird. Dieser Cylinder steht

mit einem anderen Cylinder, d, in Verbindung, und beide

sind unten mit Wasser oder mit irgend einer anderen Fluͤssigkeit

angefuͤllt, e, e, sind Luftklappen, welche sich

einwaͤrts gegen die Cylinder c und d, oͤffnen. ff, sind

Entladungs-Klappen, welche sich auswaͤrts in die Windroͤhre,

g, oͤffnen. Wenn der Staͤmpel in dem

Cylinder, c, niedersteigt, so steigt das Wasser in d, wodurch Luft in den vorigen gelangt, und von dem

lezteren ausgeflossen wird. So wie dieß abwechselnd in den Cylinder c und d, Statt hat, kommt

immer neue Luft in die Wind-Roͤhre, g, und

aus dieser in den Regulator, k, welcher aus einem bloßen Cylinder mit einem

luftdichten Staͤmpel besteht, der durch den Druk der Luft aufsteigt, und

durch seine eigene Schwere niedersinkt. Durch diese Vorrichtung wird ein steter

ununterbrochener Luftzug laͤngs durch die Roͤhre, g, in das Feuer geleitet, durch welches die dahin geleitete Luft

erhizt und oben an der Deke in einem elastischen Zustande angehaͤuft wird.

Von dort nun fuͤhrt die Roͤhre, i, diese

Luft zum Treiben der Luftmaschine ab.

Diese Luftmaschine besteht aus zwei Cylindern, j und k, welche unten mit einander in Verbindung stehen: beide

sind, wie die Geblaͤse-Cylinder, unten mit Wasser gefuͤllt, und

haben auf der Oberflaͤche des Wassers Schwimmer. Die erhizte Luft (von 5 bis

600 Fahrenh. (208 bis 252 Reaum)) tritt von der Deke des Ofens her durch die

Roͤhre, i, zur Dreheklappe, I, welche so wie andere Drehe-Klappen

vorgerichtet ist, daß sie naͤmlich abwechselnd eine Seite schließt und die

andere oͤffnet, und entweder mittelst einer Kurbel, einer Welle oder eines

Flugrades in Bewegung gesezt werden kann. Die erhizte Luft geht ferner durch die

Drehe-Klappe in die Einleitungs-Roͤhre, m, und von da in den Cylinder, j, wo sie ihre

Expansiv Kraft auf das daselbst enthaltene Wasser ausuͤbt, und einen Theil

desselben in den Cylinder, k, treibt; und da der

Staͤmpel, n, wasserdicht in dem Cylinder, j, auf und niedersteigt, so druͤkt das Wasser,

wenn es in j sinkt, den Staͤmpel nieder. Wenn nun

die Drehe-Klappe der erhizten Luft den Zutritt in den Cylinder, j, versperrt, so oͤffnet sie ihn derselben durch

die Roͤhre, i, in die Roͤhre, o, und in den Cylinder, k,

und die Luft wird aus j durch die

Entweichungs-Roͤhre, p, ausgelassen. Auf

diese Weise wird aber auch das Wasser aus k

ausgetrieben, und muß in j steigen, und den

Staͤmpel, n, mit sich in die Hoͤhe

treiben. Auf diese Welse entsteht eine abwechselnde Bewegung an dem Staͤmpel,

die, wenn dieser mit einer Stange, q, verbunden wird,

auf die bei Dampfmaschinen gewoͤhnliche Weise mit einer Welle in Verbindung

gesezt werden und sodann eine andere Maschine oder die Dreheklappe oder obigen

Pump-Apparat treiben kann.

Die Schwimmer auf dem Wasser in den Cylindern j und k, sind darum noͤthig, damit das Wasser durch die

darauf wirtende heiße Luft nicht verduͤnstet; Brettchen sind bekanntlich

schlechte Waͤrmeleiter. Da aber dessen ungeachtet das Wasser heiß wird, und

allmaͤhlich abnimmt, hat man eine Vorrichtung angebracht, um diesen Abgang zu

ersezen: rr, sind naͤmlich zwei Zuleitungs-Roͤhren, welche Wasser aus einem Behaͤlter

zufuͤhren, und s s sind zwei kleine mit den

Klappen verbundene Hebel. Wenn das Wasser nun so sehr abgenommen hat, daß

Auffuͤllung noͤthig ist, so werden die Schwimmer an der

Oberflaͤche niedersinken, dadurch an diesen Hebeln anschlagen, und den

noͤthigen Zufluß von Wasser veranlassen. Um die Entstehung eines Vacuums in

dem Cylinder oder in den Zuleitungs-Roͤhren zu verhuͤten, sind

zwei kleine Klappen angebracht, die sich nach Einwaͤrts oͤffnen, durch

leichte Federn festgehalten werden, und so gleichsam von selbst wirken, so oft es

noͤthig ist.

Da die Temperatur, bis zu welcher die Luft hier erhizt ist, dieselbe einen viel

groͤßeren Raum, als im natuͤrlichen Zustande, einzunehmen zwingt, so

darf nur die Haͤlfte derselben, die zur Fuͤllung der

Trieb-Cylinder noͤthig ist, in den Ofen und den Behaͤlter der

heissen Luft eingepumpt werden: die Geschwindigkeit des gesammten Zuges der heißen

Luft wird durch eine sogenannte Drossel Klappe, m, in

der Roͤhre regulirt, und mittelst eines gewoͤhnlichen Regulators

gestellt. Um diese Maschine mit Vortheil zu gebrauchen, muß eine Vorrichtung

angebracht seyn, mittelst welcher man durch ein Glas den Zustand des Feuers

beobachten kann, und die Gabel zum Schuͤren des Feuers muß, noͤthigen

Falles, durch ein luftdichtes Nußgelenk geruͤhrt werden.

Die dritte Vorrichtung ist zur Erzeugung eines leeren Raumes auf der

Oberflaͤche der lockenden Fluͤssigkeiten bestimmt, damit sie auch bei

niedrigeren Temperaturen verduͤnsten. Hiezu bedient man sich eines Apparates,

wie ungefaͤhr in Fig. 13, wo a, der Kessel ist, der die Fluͤssigkeit

enthaͤlt, auf welche gewirkt werden soll, und der oben mittelst einer

Roͤhre, b, mit einem Verdichter, c, verbunden ist: alle diese Theile muͤssen stark

genug seyn, um einem Druke von mehr als 15 ℔ auf jeden Quadratzoll ihrer

Flaͤche ertragen zu koͤnnen. Der Verdichter muß hoͤher als 32

Fuß uͤber dem Grunde oder uͤber der Wasserflaͤche eines Brunnen stehen, um eine Metall-Roͤhre, d, aufzunehmen, die von der unteren Seite desselben bis

zu dieser Tiefe hinabsteigt, e, ist eine Cisterne, oder

ein Wasserbehaͤlter, zu dessen Wasser das untere Ende der Roͤhre, d, eintaucht. Noch eine andere Cisterne, f, ist ungefaͤhr 16 Fuß unter der unteren Seite des Verdichters

angebracht, und aus dieser steigt eine Roͤhre, g,

zu dem Verdichter hinauf. Oben auf dem Verdichter, bei h, ist eine nach Aufwaͤrts sich oͤffnende Klappe angebracht, und

eine aͤhnliche ist in der Roͤhre, g, bei

i. An dem Wasserbehaͤlter, f, ist eine Drukpumpe, k,

durch welche Wasser in die Roͤhre. g,

uͤber der Klappe eingepumpt wird.

Man bedient sich dieses Apparates auf folgende Weise: Nachdem der Kessel, a, mit der Fluͤssigkeit und den in derselben

abzulockenden Materialien gefuͤllt ist, muß der Sperrhahn oben an der

Roͤhre, b, und auch jener unten an der

Roͤhre, d, geschlossen werden. Hierauf wird der

Verdichter, c, aus dem Behaͤlter f, mit Wasser gefuͤllt, worauf der Hahn unten an

der Roͤhre, d, geoͤffnet, und das Wasser

aus dem Verdichter auslaufen und bis zur Hoͤhe von 32 Fuß niedersinken wird,

so daß der Verdichter beinahe luftleer seyn muß. Wenn nun unter dem Kessel Feuer

gemacht, und der Hahn der Roͤhre, d,

geoͤffnet wird, so entsteht eine Verbindung zwischen dem Kessel und dem

Verdichter, und alle Luft in dem Kessel wird in den Verdichter uͤbergehen.

Wenn man nun zum zweitenmal den Verdichter mit Wasser fuͤllt, und das Wasser

wie zuvor aus demselben auslaufen laͤßt, so entsteht ein leerer Raum in

demselben, und da die beiden Roͤhren, g und d, in Verbindung sind, so wirken sie als Heber, das

kalte Wasser steigt durch die Roͤhre, g, in den

Verdichter, und laͤuft durch die Roͤhre, d, ab, und zwar mit einer Geschwindigkeit, die durch den Sperrhahn unten nach

Belieben regulirt werden kann.

Je nachdem nun die Luft in dem Kessel und in dem Versdichter mehr oder minder

ausgezogen wurde, wird die Fluͤssigkeit in dem Kessel bei einem geringeren

oder hoͤheren Waͤrmegrad sieden, immer aber bei einer niedrigeren

Temperatur, als jene ist, unter welcher diese Fluͤssigkeit in freier Luft

sieden wuͤrde. Sollte auf irgend eine Weise neuerdings Luft in den Verdichter

gelangen, so muͤßte das Vacuum auf die vorige Weise in demselben erzeugt

werden, und durch gelegentliche Wiederholung dieser Operation kann dasselbe

fuͤr unbestimmte Zeit uͤber der Oberflaͤche der

Fluͤssigkeit in dem Kessel unterhalten werden. An dem unteren Theile des

Kessels befindet sich ein Hahn, t, zur Ausleerung der in

demselben enthaltenen Fluͤssigkeit, nachdem das Feuer hinlaͤnglich auf dieselbe

eingewirkt hat, und zur Verhuͤtung aller Gefahr ist bei m eine Sicherheits-Klappe angebracht. Die Klappe,

h, oben an dem Verdichter oͤffnet sich nach

Aufwaͤrts, und laͤßt die Luft aus demselben entweichen, wenn das

Wasser zum erstenmal in denselben eingeleitet wird; sie dient auch zugleich als

Sicherheits-Klappe, wenn sich auf einmal zuviel Dampf entwikeln sollte.

Die vierte Abtheilung dieser Verbesserungen endlich besteht in einem

Kuͤhl-Apparate, um Fluͤssigkeiten waͤhrend des Brauens

abzukuͤhlen, a, in Fig. 14, ist der Kessel,

von dessen unterem Ende eine Roͤhre, b, in den

Kuͤhler, c, laͤuft. Dieser Kuͤhler

besteht aus einem Gehaͤuse, welches eine Menge laͤnglicher und sehr

seichter Beten aus verzinntem Kupferbleche enthaͤlt: je duͤnner das

Metall, aus welchem diese Beken verfertigt sind, desto besser; nur muß es stark

genug seyn, um sich nicht an den Seiten einzubiegen. Diese Beken werden mit ihren

Seiten neben einander gestellt, und oben mittelst Roͤhren, welche aus der

heissen Roͤhre auslaufen, und an ihrem Boden durch eine

Ablaß-Roͤhre, d, verbunden. Das

aͤußere Gehaͤuse ist wasserdicht, und so eingerichtet, daß, wenn es

mit Wasser gefuͤllt ist, dieses alle Beken umgibt. Wenn man nun den Hahn an

der Roͤhre, b, umdreht, fließt die heiße

Fluͤssigkeit aus dem Kessel unmittelbar um die

Abkuͤhlungs-Beken, die mit kaltem Wasser umgeben sind, wird in

denselben eine niedrigere Temperatur annehmen, und abgekuͤhlt durch die

Roͤhre, d, ablaufen. Die

Zufuͤhrungsroͤhre, b, muß, wie die

Ableitungs-Roͤhre, d, mit einem Hahne

versehen seyn, um die Menge der Fluͤssigkeit zu bestimmen, welche

waͤhrend einer gegebenen Zeit durch den Kuͤhler durchlaufen soll.

Ueber dem Kuͤhler ist bei e, ein offener

Behaͤlter angebracht, aus welchem eine Roͤhre, f, herabsteigt, und kaltes Wasser in den Kuͤhler leitet. Eine

andere Roͤhre, g, steigt aus dem Kuͤhler

in den Behaͤlter, g, und, da das Wasser in dem

Kuͤhler etwas Waͤrme von der heißen Fluͤssigkeit annimmt, die

durch denselben geht, wird die specifische Schwere desselben vermindert, und dieses

erhizte Wasser steige durch die Roͤhre, g, in den

Behaͤlter hinauf, waͤhrend das kalte, specifisch schwerere, durch die

Roͤhre, f, herabfaͤllt, und auf diese

Weise wird ein steter

Zufluß von kaltem Wasser in dem Kuͤhler unterhalten, so lang heiße

Fluͤssigkeit durch die Beten des lezteren fließt.

Wenn die Umstaͤnde es nicht erlauben, einen Behaͤlter mit kaltem Wasser

uͤber dem Kuͤhler anzubringen, so muß das Wasser mittelst einer Pumpe

aufgezogen werden. In Faͤllen, wo ein groͤßerer Behaͤlter

unausfuͤhrbar waͤre, schlaͤgt man Reihen flacher Roͤhren

vor, die, wie h, gerade unter der Oberflaͤche des

Wassers hinlaufen, und sich mit einem offenen Ende aufwaͤrts gegen die Luft

empor kehren, mit dem anderen Ende aber mit der Roͤhre, i, verbinden, die in den Schornstein laͤuft. Auf

diese Weise erzeugt die Hize des aufsteigenden Wassers vereint mit dem Zuge des

Schornsteines ein Durchstroͤmen von kalter Luft durch diese flache

Roͤhren, wodurch das Wasser maͤchtig abgekuͤhlt werden

wird.

Um die Daͤmpfe einer Destillir-Blase zu verdichten, kann dieser

Kuͤhler, und der andere zulezt beschriebene Apparat, angewendet werden, und

in diesem Falle wird der Dampf durch die Roͤhre, b, eingelassen: da aber der Destillations-Proceß im Vacuum

fortgesezt werden soll, so muß die Entladungs-Roͤhre, d,

ungefaͤhr 35 Fuß tief senkrecht herabsteigen. Um dieses Vacuum zum erstenmal

zu erzeugen, muͤssen die flachen Roͤhren mit Wasser ausgefuͤllt

werden, welches man entweder ablaufen laͤßt, oder mittelst einer Pumpe oder

Saugsprize aufzieht, die man an einem schillschen Orte anbringt.

Der Patent -Traͤger sagt, er habe keine

Groͤßen-Verhaͤltnisse angegeben, weil diese nach

Umstaͤnden sich aͤndern muͤssen; und eben so unbesorgt war er

aus eben diesem Grunde auch um die FormDer Uebersezer zweifelt, ob diese Vorrichtungen irgend wo in wirklichem

Umtriebe stehen, und Ruzen gewaͤhren; indessen verdienen doch die

Ideen des Hrn. Doctor Beherzigung, so wie uͤberhaupt in der Mechanik

keine Idee, und schiene sie auch urspruͤnglich noch so ungereimt,

unbeachtet bleiben darf. Man kann nicht voraus wissen, wozu irgend etwas

fuͤhren kann, und nur zu oft gelangt man erst durch die weitesten

Umwege zum erwuͤnschten Ziele. A. d. Ueb. .

Tafeln