| Titel: | Verbesserungen an Regenbädern, worauf Wilh. Feetham, Eisenrost-Macher und Eisenmeubel-Händler am Ludgate Hill in der City of London sich dd. 13. Juni 1822 ein Patent geben ließ. |

| Fundstelle: | Band 12, Jahrgang 1823, Nr. VII., S. 39 |

| Download: | XML |

VII.

Verbesserungen an Regenbädern, worauf Wilh. Feetham,

Eisenrost-Macher und Eisenmeubel-Händler am Ludgate Hill in der City of

London sich dd. 13. Juni 1822 ein Patent geben ließ.

Aus dem London Journal of Arts and Sciences. Junius

1823. S. 284.

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

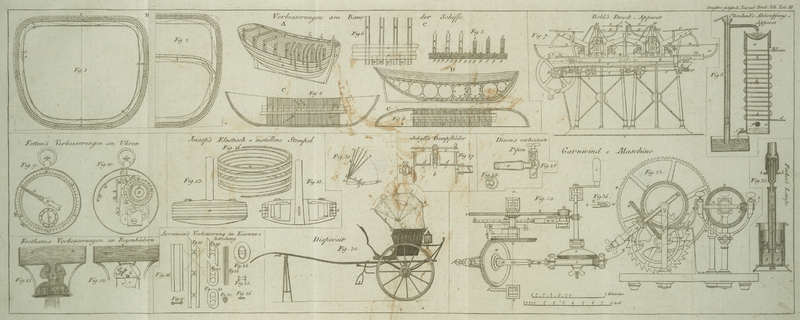

Feetham's Verbesserungen an Regenbädern.

Durch diese Verbesserung soll der Kranke, der eines Regenbades

bedarf, den Zufluß des Wassers reguliren, und dadurch den Regen nach

Umstaͤnden und Belieben sanfter machen koͤnnen. Dieser Zwek wird durch

zwei Vorrichtungen erreicht: 1tens durch einen stellbaren Hemmer, der so

vorgerichtet werden kann, daß er den Hahn hindert sich uͤber eine gewisse

Entfernung aufzudrehen, damit man also die Oeffnung des Wasserweges auf jede

erfoderliche Entladung beschraͤnken kann; 2tens durch eine Abtheilung der

durchloͤcherten Buͤchse oder des Siebes in mehrere Kammern mittelst

zweier oder mehrerer kreisfoͤrmigen concentrischen Abtheilungen, wodurch

bestimmte Quantitaͤten Wassers die aus der oben angebrachten Cisterne

ausgelassen werden, nothwendig auf bestimmte Theile der Oberflaͤche des

Siebes beschrankt werden.

Fig. 11. ist

ein Durchschnitt des Apparates. aa ist die, auf

gewoͤhnliche Weise uͤber dem Siebe aufgehaͤngte, Wassers

Cisterne, unter welchem der Patient sieht, um den Regen auf sich fallen zu lassen,

b, ist der Hahn zum Ablassen des Wassers. c, der Rost oder das Sieb, wodurch das Wasser in Form

eines Regens faͤllt.

Fig. 12. zeigt

die Vorrichtung, wodurch die Oeffnung des Durchzuges des Wassers regulirt wird, d, ist eine Platte, und der Hahn, der in der vorigen

Figur dargestellt ist, abgenommen, e, ist ein an dem

Zapfen des Hahnes B, angebrachter Hebel mit zwei Ohren,

an welchen die Strike angebracht sind, um die Oeffnung, durch welche das Wasser

abstießt, zu erweitern oder zu schließen.

Bei f sind zwei kleine in der Platte d befestigte Zapfen, und ein Stellstift g, der frei von einem Buͤgel herabhaͤngt;

dieser Stift muß an den ersten oder zweiten Zapfen angelegt werden, je nachdem man

viel oder wenig Wasser zufließen lassen will. Ein kleiner Knopf h vorwaͤrts von dem Hebel e, und in der gekruͤmmten Oeffnung wirkend, schlaͤgt gegen

den Stift g, und beschraͤnkt dadurch die Wirkung

des Hahnes und folglich auch den Durchgang des Wassers. Wenn jedoch der volle Strom

aus der Cisterne noͤthig waͤre, dann muß der Stift g entfernt, und dann kann der Hahn in seinem ganzen

Umfange gedreht, und das Wasser durch den freien Durchgang entladen werden.

Das Wasser, das in der Roͤhre niedersteigt, faͤllt in das

kegelfoͤrmige Sieb i, aus welchem es durch die

Loͤcher auf den Rost kk fließt, und

daselbst in Form eines Regens durchfaͤllt. Wenn bedeutend viel Wasser aus dem

Hahne zufließt, so fließt es uͤber die Scheidewand in die naͤchste

Kammer 11, und bedekt hierdurch eine noch groͤßere Flache des Rostes, und

wenn noch wehr Masser zustroͤmt, so laͤuft dieses auch uͤber

die aͤußere Scheidewand, und bringt hierdurch den Regen zur hoͤchsten

Staͤrke, die ein solches Bad nur immer gewaͤhren kann.

Ein Stuͤk Holz, welches rinnenfoͤrmig ausgehoͤhlt ist, wird in

geneigter Lage an dem Boden der Thuͤre des Cabinettes angebracht, um das

Wasser, welches an diese anschlagt, in das Auffang-Gefaͤß am Boden zu leiten,

und auf diese Weise zu hindern, daß der Boden des Zimmers nicht naß wird, wenn man

die Thuͤre des Bades oͤffnet. Am Boden befindet sich noch ein

kegelfoͤrmiger Zapfen, durch welchen das Wasser in irgend ein schikliches

Auffangs-Gefaͤß abfließen kann.

Der Patenttraͤger nimmt bloß die Regulirung der aus dem Hahne ausfließenden

Wassermenge, und die Methode den Regen nach Belieben von einem Mittelpunkte aus zu

erweitern, oder zusammenzuziehen, als sein Patentrecht in Anspruch.

Tafeln