| Titel: | Maschine zum Baumwolle-Winden. |

| Fundstelle: | Band 12, Jahrgang 1823, Nr. XX., S. 70 |

| Download: | XML |

XX.

Maschine zum Baumwolle-Winden.

Aus dem Mercure technologique. Maͤrz 1823. S.

297.

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Maschine zum Baumwolle-Winden.

Seit man Baumwolle mit Maschinen spinnt, hat man sich immer

bemuͤht, dieselbe auf eine einfachere, leichtere, und vorzuͤglich auf

eine solche Weise zu winden, daß man sie leichter, als bei der bisherigen

kugelfoͤrmigen Art, paken kann. Unter allen bisher hiezu ausgedachten

Vorrichtungen scheint uns jene die sinnreichste, die im Jahre 1819 bei der

Ausstellung war, und die von den Schuͤlern der E'cole

des Arts et Métiers d'Angers (Musée

T. II. n. 87, Red.

et n. 88. II. édit) ausgefuͤhrt wurde. Wahrscheinlich hat Hr. Molard der juͤngere sie erfunden.

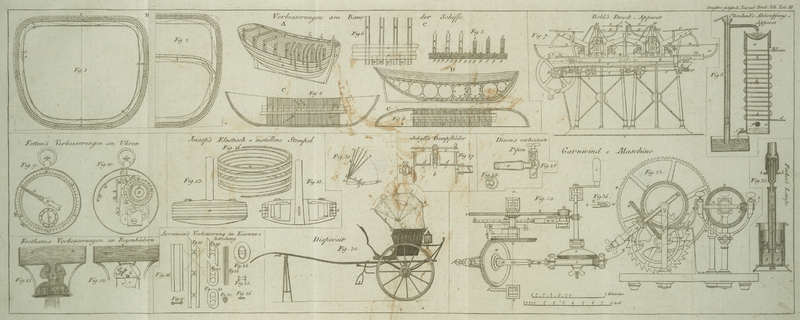

Fig. 32. auf

Tabul. III. zeigt diese Maschine im Grundrisse, Fig. 33. im Aufrisse.

Dieselben Gegenstaͤnde sind in beiden Figuren mit denselben Buchstaben

bezeichnet.

Indem man die Kurbel I (Fig. 32.) dreht, dreht

sich auch der Triebstok C und das Winkelrad B, welche beide auf derselben Achse sich befinden. Der

Triebstok C greift in das Rad D, welches den Triebstok E auf derselben Achse

in Bewegung sezt. Dieser Triebstok E treibt das Rad FF, welches das auf derselben Achse befindliche

Winkelrad G umdreht, und G

treibt das Winkelrad H, in welches die

sechsflaͤchige Achse KK eingesezt ist, die

man die Walze (broche) nennt.

Waͤhrend KK sich dreht um dem Faden die

Stelle darzubiethen, die er zu bedeken hat, wollen wir sehen, wie der Faden dahin

gelangt. Das Winkelrad B auf der Achse der Kurbel greift

in den Winkel-Triebstok Q ein, der auf der Achse I aufgezogen ist, die die Spindel (ailette) N traͤgt.

Die Achse I ist ihrer ganzen Laͤnge nach

ausgehoͤhlt um den Faden T durchzulassen, der von

dem Haspel herkommt, welcher hier nicht gezeichnet ist. Dieser Faden laͤuft

in das Loch Y der Spindel N,

umgibt eine kleine Rolle Z, am Ende der Spindel, und

bildet, indem er um die

Walze KK rings umher laͤuft, den

Winkel.

Abgesehen von der Kreisbewegung, welche die Walze KK von den Raͤdern und Triebstoͤken um ihre Achse

waͤhrend der Umdrehung der Kurbel I

erhaͤlt, erhaͤlt diese Walze noch eine andere Kreisbewegung um die

punctirte Linie, ab, damit der Winkel sich hebt

und senkt, und jeden Augenblik dem Faden eine verschiedene Lage darbiethet, auf

welche er sich auflegen kann. Diese Bewegung geschieht durch folgende sinnreiche

Vorrichtung. In der Richtung der Achse des Rades G ist

ein Gehaͤuse CMdfe aufgesezt, welches durch seine

Reibung fest haͤlt (à frottemens doux).

Dieses Gehaͤuse traͤgt das Rad H mit

seiner Achse und mit seiner Walze, und ist so vorgerichtet, daß das Rad H beinahe ganz um G herum

kann, ohne daß es dabei aufhoͤrte einzugreifen. Diese Neigung, die nun die

Walze KK nach und nach erhalten muß, bildet sich

in dem. Verhaͤltnisse, als man die Kurbel I

dreht, 1tens, durch das Sperrrad LL, welches durch

einen Zahn S gedreht wird; 2tens, durch einen doppelten

Daͤumling; 3tens, durch eine senkrechte Schneke.

Die Achse des Rades G fuͤhrt einen Zahn S, der bei jeder Umdrehung nach der Richtung des Pfeiles

g

Den wir im Originale nicht haben. A. d. Ueb. einen Zahn des Rades LL vorwaͤrts

stoͤßt. Der Feder-Sperrkegel h haͤlt

dieses Rad an seiner Stelle, und hindert dasselbe sich nach Ruͤkwaͤrts

zu drehen. Das Rad LL, hat einen Daͤumling

O, P, U, V, der auf die Ebene des Rades senkrecht

ist, und dieser Daͤumling bestimmt die Neigung der Walze KK.

Der Schweif M des Haͤlters der Walze gleitet auf

dem Daͤumling O, P, U, V hin, und die Reißung

wird durch eine kleine Rolle R vermindert, die sich an

dem Ende desselben befindet. Wenn man den Wikel anfaͤngt, muß die Rolle R sich in P auf dem

Daͤumlinge befinden. Nachdem das Sperrrad eine halbe Umdrehung gemacht hat,

kommt die Rolle auf U, und faͤllt durch den auf

dem Daͤumlinge angebrachten Ausschnitt, UV.

In dieser beinahe senkrechten Stellung erhaͤlt die Walze ihren ersten Puz,

worauf die Rolle auf dem Daͤumlinge uͤber die schiefe Flaͤche XY hinaufsteigt, und der Wikel sich in seiner

ersten Lage befindet. Wenn das Sperrrad endlich ganz herum ist, faͤllt die

Rolle in den zweiten Ausschnitt OP, und der Wikel

erhaͤlt seinen lezten Puz.

Fig. 34 zeigt

die Spize der Spindel im Aufrisse, und die Art, wie die kleine Rolle Z, die man daselbst im Profil sieht, gestellt ist, in

Fig. 1 ist

sie im Grundrisse. Diese Rolle befindet sich in einem parallelogrammartigen

Ausschnitte. Die Kehle in dieser Rolle muß sehr tief und die in dem Ausschnitte so

gestellt seyn, daß ihre Raͤnder sehr nahe an die Seiten des Ausschnittes

kommen, ohne dieselben jedoch zu beruͤhren, was ihr freies Spiel hindern

wuͤrde: Die Raͤnder muͤssen nur so nahe an den Seiten stehen,

daß der Faden nicht dazwischen kommen kann.

Tafeln