| Titel: | Ueber die Bereitung der Schwefelsäure in England. |

| Fundstelle: | Band 12, Jahrgang 1823, Nr. XXII., S. 89 |

| Download: | XML |

XXII.

Ueber die Bereitung der Schwefelsäure in

EnglandIm 9. Bd. S. 187. des polyt. Journals

haben wir das Verfahren, wie in Frankreich die Schwefelsaure fabrizirt wird,

nebst Bemerkungen von einigen Etablissements in Deutschland mitgetheilt. Zu

mehrerer Vollstaͤndigkeit theilen wir noch nachtraͤglich das

Verfahren, wie man diese Saͤure in England erzeugt, aus G. Broling's Resa i

England. Stokholm 1817. 8. III. Delen. p. 276.

uͤbersezt vom Hof-Kammerrath und Professor Dr. Blumhof in

Gießen, nebst dem Grundrisse einer

Schwefelsaͤure-Fabrik aus Parkers chemischen Abhandlungen, wovon im

Industrie-Comptoir in Weimar 1821 eine Uebersezung erschien, mit. D..

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Ueber die Bereitung der Schwefelsäure in England.

Vormals wurde diese nuͤzliche Saͤure aus

schwefelsauren Eisenoxydul (Eisenvitriol) bereitet, welches zufoͤrderst durch

gelindes Brennen von seinem Kristallwasser befreit, und dann in irdenen Retorten

destillirt ward, wo sich die Schwefelsaͤure von dem Eisenoxydul trennt und in

die Vorlage uͤbergeht.

Sie war schon in alten Zeiten bekannnt, und wurde geraume Zelt bloß auf die

erwaͤhnte Art, vorzuͤglich zu Nordhauesen in Niedersachsen, bereitet,

woher sie denn auch den Namen Nordhaͤuser

Vitrioloͤl erhielt, welches gelblich ist, und weiße Daͤmpfe

entwikelt. Durch Kochen in der Retorte wird sie davon befreit und wasserhell.

Als man spaͤter die Entdekung machte, daß beim Verbrennen des Schwefels in

freier Luft Schwefelsaͤure erzeugt wirb, fing man an, diese Saͤure aus

einem Gemenge von Schwefel und Salpeter, welches in Kammern, die inwendig mit Glas

oder Blei bekleidet waren, entzuͤndet wurde, zu bereiten. Diese Erfindung

wird einem englischen Doctor Ward zugeschrieben.

Concentrirte Schwefelsaͤure ist dem Ansehen nach dik wie Oel, wasserhell, ohne

Geruch, aber von stark saurem Geschmak. Zuweilen ist die Saͤure von

hineingefallenen Pflanzenstoffen, z.B. von Kork, Papier etc. mehr oder weniger

gefaͤrbt, weil sie auf alle organischen Koͤrper zerstoͤrend

einwirkt.

Wenn Schwefelsaͤure mit Wasser vermischt wird, so wird eine bedeutende Menge

von Waͤrme frei, weßhalb vorausgesezt wird, daß diese Vermischung

allmaͤlig und sehr vorsichtig geschehen muͤsse, so daß das

glaͤserne Gefaͤß nicht zerspringt. Die concentrirte

Schwefelsaͤure muß gegen die Einwirkung der Luft wohl verwahrt werden, weil

sie zu der Feuchtigkeit der leztern eine starke Attraction hat, und dadurch sehr

bedeutend geschwaͤcht wird.

Das spezifische Gewicht dieser Saͤure ist nach dem Grade der Concentration

sehr verschieden; nach Berzelius 1,750 bis 1,850.

In England wird die Schwefelsaͤure auf folgende Weise bereitet: in einem

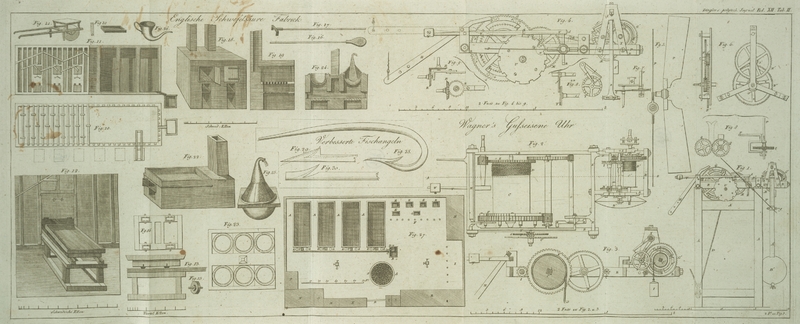

hinlaͤnglich großen Gebaͤude befinden sich 3 Bleikammern (Vossels), jede so groß wie Fig. 10. Tab. II, im

Grundriß, und Fig.

11 im Durchschnitt zeigen. Diese sind 15 Ellen lang, 4 1/2 Ellen breit und

5 Ellen hoch. Der Koͤrper dazu besteht aus 4 Zoll ins Gevierte starken und 12

Zoll von einander stehenden Ribben, welche an den Waͤnden und an der Deke mit

3/8 Zoll diken, am Boden aber mit etwas staͤrkern Bleiplatten bekleidet

sind.

Diese bleiernen Scheiben sind an das Holzwerk auf dreierlei Art befestigt. Wo nur die

geringste Starke erfoderlich ist, um die Platten zu halten, da nimmt man bloß

Bleinaͤgel mit platten Koͤpfen. Wo etwas mehr Staͤrke

noͤthig ist, werden eiserne Stifte mit einem weit groͤßern bleiernen

Kopfe zusammen gegossen, und in der Deke, wo keine dieser Nagelsorten ein solches

Gewicht zu tragen vermag, werden Schließhaken angebracht, welche die Ribbe umfassen,

und daran fest geloͤthet werden koͤnnen; auf der inwendigen Seite

hingegen kann keine Loͤthung statt finden. – Außer diesen sind, wie

aus der Zeichnung zu ersehen, 6 runde Pfeiler erforderlich, um die Deke, welche ganz

platt gemacht wird, zu unterstuͤzen. Daß diese Pfeiler mit Blei bekleidet

seyn muͤssen, versteht sich von selbst.

An einer der langen Seiten von jeder Kammer befinden sich 6 Oeffnungen, jede etwa von

1 Elle ins Gevierte, welche mit Klappen, die inwendig mit Blei gefuttert sind,

verschlossen werden koͤnnen (Fig. 11). Diese Klappen

kann man mittelst hoͤlzerner Schwingen aufziehen und niederlassen.

Vor jedem Fenster steht ein großes Faß von Gußeisen, 6 Viertelellen 2 Zoll lang 3 V.

F. 4 Zoll breit und 5 Zoll tief. Unter demselben befindet sich ein mit Blei

bekleidetes hoͤlzernes Geruͤste, welches unten mit 4 bleiernen Stollen

versehen ist, auf welchen das Faß aus und in die Kammer gebracht werden kann (Fig. 12, 13, 14, 15). Zwischen

der untern Kante des Fensters und dem Boden ist ungefaͤhr 1 Elle Raum,

folglich ist die Bank, woraus das Ganze ruht, nicht sonderlich hoch, aber fest.

Von dem Vorderende dieser Bank gehen Rinnen in die Bleikammer (Fig. 10), in welchen die

vorhin erwaͤhnten Rollerlaufen. Diese Rinnen sind 2 Zoll breit, 3/4 Zoll

tief, und muͤssen, wie alles Holzwerk in der Kammer, mit Blei bekleidet

seyn.

Vor jeder Bleikammer befindet sich außerhalb unter dem Boden (der Sohle) ein mit Blei

ausgelegter Kasten (Fig. 10, 11.), 1 1/2 Ellen lang, 1 1/4 tief und 5 Viertelellen breit, worin die in

der Kammer bleibende Fluͤssigkeit abgezapft werden kann, weßhalb auch dieser

Behaͤlter durch Bleiroͤhren mit der Kammer verbunden ist. Der Kasten

selbst ist mit einem unterhalb mit Blei gefutterten Dekel belegt.

An dem einen Ende der Werkstaͤtte fand sich eine kleinere Bleikammer von 4 1/2

Ellen ins Gevierte und 5 Ellen Hoͤhe. Sie hatte nur ein Fenster und wurde nur

dann gebraucht, wenn eine kleine Quantitaͤt Saͤure eiligst verlangt

ward.

Bereitung der Schwefelsaͤure.

1. Der Schwefel wird zuerst auf einer steinernen Unterlage mit einem

hoͤlzernen Stoͤßer, der ohne Stiel etwa 5 Zoll im Durchmesser und 12

Zoll Hoͤhe hat, zerstoßen, und alsdann durch ein mittelgrobes Eisendrathsieb

gesiebt.

2. Der Salpeter wird nicht zerflossen, sondern so wie er in Beuteln aus Ostindien

kommt, von der Groͤße, wie Perl-Sand gebraucht.

3. Drei Koͤrbe Schwefel (jeder Korb zu 112 engl. Pfund gerechnet) werden mit

28 Pfund Salpeter vermengt; dieses braucht nicht sehr genau zu geschehen, da das

Mengen bloß mit einer eisernen Schaufel bewerkstelligt wird.

4. Drei solcher Koͤrbe mit gemengtemgememengtem Schwefel und Salpeter werden in gewoͤhnliche Schiebkarren

geschuͤttet, und nach der Bleikammer geschoben.

5. Auf dem Boden des eisernen Fasses wird eine 1/2 Zoll dike Lage von

Steinkohlenasche ausgebreitet. Dieses geschieht jedoch nicht oͤfter als bei

jedem dritten oder vierten Abbrennen.

6. Wenn auf die Weise alle Faͤsser in Ordnung sind, wird der Schiebkarren vor

das erste Fenster gestellt, und auf die ausgebreitete Asche 1 1/2 bis 2 Zoll hoch

von dem Schwefel- und Salpetergemenge gelegt.

7. Zum Anzuͤnden (the lightning) bedient man sich

eines sogenannten Zuͤndeisens (Fig. 16). Dieses ist von

Eisen gegossen, 1 Zoll dik und von 6 Zoll Durchmesser; dabei voller kleiner fast

erbsengroßer Loͤcher. An demselben ist ein 5 Fuß langer Stiel von

geschmiedetem Eisen festgeschraubt.

8. Um das auf dem Fasse ausgebreitete Schwefelgemenge anzuzuͤnden, macht man

das Zuͤndeisen rothgluͤhend, und legt dann einige Stangen Schwefel

darauf, welche gleich zu brennen und zu schmelzen anfangen, und durch die

Loͤcher des Zuͤnd-Eisens herabtraͤufeln. Dieses Eisen wird nun

nach und nach uͤber die ganze Oberflaͤche gefuͤhrt, welche bald

schwach zu verpuffen beginnt, wo das Faß so schnell als moͤglich eingeschoben und die Klappe

niedergelassen wird. – Auf dieselbe Weise verfaͤhrt man mit den andern

Faͤssern.

9. Das Abbrennen geht nachher in Zeit von etwa 1/2 Stunde vor sich; indeß werden die

Klappen erst nach 3 Stunden geoͤfnet, um der schweflichten Saͤure

Gelegenheil zu geben, sich zu sammeln.

10. Auf dem Boden der Bleikammer muß sich immer 3 bis 4 Zoll hohes mit schweflichter

Saͤure vermischtes Wasser finden, welches hier Wash genannt, und theils beim

Spuͤhlen der Concentrations-Kolben, theils dann erhalten wird, wenn einige

der selben verungluͤken, in welchem Falle der abgespuͤhlte Sand in der

Bleikammer zuruͤk gehalten wird, um solchen zu benuzen.

11. Nach Verlauf jener 3 Stunden werden die Klappen geoͤfnet, und das Faß

mittelst einer mit hoͤlzernem Stiele versehenen eisernen Gabel

herausgezogen.

12. Das Fenster wird jezt 1/2 Stunde lang offen gelassen, um der Bleikammer Luft zu

geben, ohne welches das naͤchste Brennen nicht geschehen kann.

13. Die auf dem Brennfasse uͤbrig gebliebenen Kuchen (cakes) werden herausgenommen, und zu weiterer Benuzung in einen Trog

gelegt (15). Nun wird ein neues Schwefelgemenge eingelegt, angezuͤndet,

eingeschoben, abgebrannt und wie vorhin condensirt, womit man so lange

fortfaͤhrt, bis das gemengte Quantum von 3 Koͤrben consumirt worden,

welches nach Umstaͤnden in 20 bis 24 Stunden geschehen soll, wenn zwei

Bleikammern oder 12 Abbrennfaͤsser gebraucht werden.

14. Der Boden der Bleikammer ist der Laͤnge nach 3 Zoll nach der Seite, wo der

Bleisumpf (the receiver) ist, geneigt, und der Wash

steigt in der gedachten Zeit bis auf etwa 1/2 Zoll. Gleichwohl faͤhrt man

zuweilen mit dem Abbrennen so lange fort, bis er 9 bis 12 Zoll hoch gestiegen ist,

wo er nach Erfodern in den bleiernen Behaͤlter abgezapft, und daraus wieder

mit salzglasirten bauchigen Kruͤgen (Pitchers),

von etwa zwei Kannen Inhalt, geschoͤpft wird.

15. Wenn sich nach vielen Braͤnden eine Menge Schwefelkuchen gesammelt hat, so

werden diese mit den hoͤlzernen Stoͤßern zerstoßen. Diesesmal nimmt man

jedoch nur halb so viel Salpeter als vorhin, oder 14 Pf. zu 336.

16. In zwei neben einander stehenden Oefen (Fig. 18. 19.) werden 12 Zoll

lange, 10 Zoll breite und 1/2 Zoll dike gußeiserne Platten, die an jeder Seite 1/2

Zoll aufstehende Kanten haben (Fig. 20.) zum

Gluͤhen eingelegt.

17. Zum Transport dieser Platten dient ein kleiner Schub karren (Fig. 21), dessen Rad von

12 bis 15 Zoll Durchmesser, unter dem Karren laͤuft, auf welchem sich ein

kleines hoͤlzernes Gefaͤß befindet, von dessen Eken 4 eiserne

Schrauben in die Hoͤhe stehen. An die Enden dieser Schrauben ist mittelst

ober- und unterhalb befindlicher Muttern eine etwas groͤßere Eisenplatte

befestigt, welche das unter derselben befindliche hoͤlzerne Geruͤst

vor dem Verbrennen schuͤzt.

18. Von den im Gluͤhofen erhizten Platten werden 6 Stuͤk auf dem

Schubkarren herbeigefahren, welche auf einen zu diesem Zwek herausgenommenen

eisernen Faßboden gelegt werden. Ein Arbeiter sucht nun so schnell als

moͤglich von den zerstoßenen Schwefelkuchen 1 Zoll hoch auf den Platten

auszubreiten, worauf der Kasten eingeschoben und die Klappe niedergelassen wird.

Hiemit wird durch alle Faͤsser fortgefahren, so lange noch von dem

Schwefelkuchenpulver etwas uͤbrig ist. Nach dem Abbrennen werden die Platten

abgekrazt, und der Ruͤkstand als unnuͤz weggeworfen.

Concentrirung der Schwefelsaͤure in der

Bleipfanne.

Die in der Bleikammer erhaltene Saͤure ist noch sehr schwach, wegen des darin

von Anfang an wasserhaltigen Wash, weßhalb sie abdampfen muß, ehe sie zur endlichen

Concentrirung in den Kolben gethan werden kann.

Man bedient sich hiezu einer Bleipfanne von 4 1/2 Ellen Laͤnge, 2 1/2 Ellen

Breite, und 12 Zoll Tiefe, Diese Pfanne steht auf einer gußeisernen, wenigstens 1

1/2 Zoll diken, Platte, an deren vordem Ende sich ein Schuͤrloch, mit Rost

und Aschenraum darunter befindet (Fig. 22).

In dieser Bleipfanne duͤnstet die Schwefelsaͤure bei schwachem

Heizfeuer bis zu einem gewissen Grade ab, den der Arbeiter nicht so genau zu kennen

angab, weil solcher immer von dem Eigenthuͤmer des Werks selbst gepruͤft

wurde, der sich da bei ein Geheimniß vorbehalten haben wollte. Man glaubte indeß,

daß dieses Abdampfen so lange fortgesezt wuͤrde, bis eine Pinte (1/8 Gallon)

1 Pfund 4 Unzen waͤgt.

Concentrirung der Schwefelsaͤure in Glaskolben.

In einem andern Zimmer befanden sich 18 Sandkapellen auf jeder Seite eines liegenden,

und von jeder dritten Kapelle aufrechtstehenden Schornsteins, so daß 6 Kapellen

einen solchen gemeinschaftlich haben (Fig. 23).

Die Kapellen waren von Gußeisen, von 3 Viertelellen Durchmesser und 12 Zoll tief, in

vierekigen 1 1/2 Zoll diken gußeisernen Platten haͤngend (Fig. 24). Die Roste

hatten ungefaͤhr 12 Zoll ins Gevierte, und konnten durch bewegliche 8 bis 9

Zoll hohe und 10 Zoll breite eiserne Klappen verschlossen werden.

Der liegende Schornstein hat eine Oeffnung von 4 Zoll Breite und 10 Zoll

Hoͤhe.

Die Kolben, welche hier gebraucht wurden, sind von 12 bis 15 Zoll Durchmesser, 1 Elle

8 Zoll Hoͤhe, mit kurzen herabgebogenen Haͤlsen von 8 bis 10 Zoll

Laͤnge und 1 1/2 Zoll Muͤndungs-Durchmesser (Fig. 25).

Diese Kolben werden 3 bis 4 Zoll tief in Sand gesezt und bis auf 3/4 mit dem in der

Bleipfanne befindlichen Wash angefuͤllt.

Das Fuͤllen der Kolben geschieht durch bleierne Trichter (Fig. 26.), die so gemacht

sind, daß der Wash durch die etwas herabgebogenen Kolbenhaͤlse

eingeschuͤttet werden kann, welches mittelst der vorhin erwaͤhnten

salzglasirten Kruͤge geschieht.

Um die Kolben wird dann ein Dach von ungebrannten Thonscheiben gemacht, welche sich

mit dem breiten Ende auf die Kante der Kapelle stuͤzen, und gegen den Hals

des Kolbens auf die Weise incliniren, wie Fig. 25 zeigt. Unter

diesen Thonscheiben ist eine viel schmaͤler als die andern, und wird so leise

eingefuͤgt, daß sie waͤhrend der Operation ohne Schwierigkeit

aufgehoben werden kann. Aus dieser Ursache laͤßt man auch alle diese kleinem

Scheiben auf ein und derselben Seite, damit sie der Arbeiter leicht wieder finden

kann, wenn er auf den Kolben hinabsehen muß, um zu beurtheilen, wie weit die Concentrirung

vorgeruͤkt ist. – Die Ursache, weßhalb diese Thonscheiben ungebrannt

gebraucht werden, duͤrfte seyn, daß sie sich dann mit einem Messer leicht

abschneiden lassen, um an den Kanten dicht zusammen zu paffen, und eine dem

Kolbenhalse angemessene genauere Rundung zu formiren. – Sie gehen zwar

deßwegen oͤfter entzwei, koͤnnen aber auch ohne viele Beschwerde bald

wieder von Neuen verfertigt werden.

Um den Hals des Kolbens wird ein Lappen von den stets vorraͤthigen

Salpeterbeuteln festgebunden; eine andere Lutirung findet nicht statt, aber die

herausfallenden Tropfen werden mittelst einer Glasroͤhre oder glasirten

irdenen Rinne in ein darunter gestelltes Gefaͤß geleitet.

Auf dem Herde wird ein Steinkohlenfeuer angemacht, worauf das thoͤnerne Dach

allmaͤlig etwas Waͤrme annimmt, und die Concentrirung beginnt; diese

dauert meistentheils 36 Stunden, in welcher Zeit die Schwefelsaͤure in den

Kolben bis auf 2/3 oder etwas mehr vermindert wird.

Um nachzusehen, ob die Concentration gut von statten gehe, und auch ein

maͤßiger Feuergrad beobachtet werde, wird die vorhin erwaͤhnte kleine

Thonscheibe etwas aufgehoben, wo man den eingeschlossenen Theil des Kolbens sehen

kann.

Wenn der Wash eingeschuͤttet wird, ist er grasgruͤn. Nach

ungefaͤhr 18 Stunden wird er gelblich, welche Farbe allmaͤlig

verschwindet, so daß er endlich klar wird, so wie die Saͤure im Handel

gewoͤhnlich vorkommt. Bei dieser ganzen Operation muß das Feuer sehr

vorsichtig regiert werden, damit die Saͤure nur langsam abrauchen kann.

Hauptsaͤchlich ist beim Schlusse der Concentrirung viele Vorsicht

noͤthig, wo das Feuer von selbst ausgehen muß, und die Kolben nicht eher

angeruͤhrt werden, als bis sie ganz kalt geworden sind.

Das Ausleeren der Kolben geschieht auf folgende Weist: Ein Salpetersak wird mit Heu

angefuͤllt, und so flach wie ein Kissen gemacht, weßhalb es auch Pillow

genannt wird. Man legt es zur Seite. Ein Arbeiter steigt auf die Kapellmauer, und

hebt den Kolben vorsichtig auf, waͤhrend ein anderer die Haͤnde unter

den Boden desselben bringt. Der Kolben wird nun auf das Polster gelegt, und in ein

untergestelltes Gefaͤß ausgeleert. Was nicht herauslauft wird nebst dem, was sich

am Boden des Kolbens festgesezt haben koͤnnte, umgeschuͤttelt, und in

ein anderes Gefaͤß geschuͤttet, um sich zu sezen. Das Klare wird

nachher zu der fettigen Schwefelsaͤure abgegossen, und der Ruͤkstand

kommt wieder in die Bleikammer.

Mit der Concentrirung in 36 Kolben sind taͤglich ein Mann und eine

Frauensperson, und des Nachts zwei Frauensleute beschaͤftigt.

Ich konnte nicht genau erfahren, wie lange diese Bleikammern ausdauern. Man sagte mir

bloß, daß, da dieses Werk vor einigen Jahren umgebaut worden, die vorigen

Bleikammern gewoͤlbartige Daͤcher gehabt haͤtten., die durch

ihr Gewicht die Waͤnde auseinander druͤkten, weßhalb sie jezt flach

angelegt und mit Stuͤzpfeilern versehen worden waͤren.

Die Bouteillen, worin die Schwefelsaͤure versandt wird, halten zwischen 130

und 160 Pfund, und werden mit einer Art Thonpfroͤpfen zugepfropft. Diese

Bouteillen sind mit geschmolzenem Schwefel verkittet, und zwar von der grauen Sorte,

welche aus Sicilien kommt, und Terra Grisea genannt

wird. Das Ganze wird mit grober Sakleinwand uͤberbunden.

Ansicht einer Schwefelsaͤure-Fabrik, mit ihren

Werkstaͤtten und Zugehoͤrden.

A. A. A. A. Fig. 27. Tab. II. sind

vier Bleikammern, fuͤr die Verbrennung, jede von fuͤnfzig Fuß

Laͤnge auf zwanzig Fuß Breite.

B. Großer bleierner Behaͤlter in einer

Hoͤhlung des Bodens, um die schwache Schwefelsaͤure aufzunehmen; er

hat zwoͤlf Fuß auf acht, und die Tiefe die man fuͤr angemessen

haͤlt.

C. C. Hoͤlzerne, mit

Blei belegte Rinne, um die Saͤure aus den Kammern A. in den Behaͤlter zu fuͤhren. Diese Rinne ist bleibend,

und wenn man die Saͤure aus den Kammern, oder aus einer derselben nehmen

will, so geschieht dieß vermittelst eines glaͤsernen oder bleiernen

Hebers.

D. Bleierne Pumpe, um die Saͤure in die

fuͤnf bleierne Kessel E. zu bringen, und um

dieselben damit in der Masse zu versehen, als ihre Concentrirung durch das Abdampfen

vor sich geht.

E. E. E. E. E.

Fuͤnf bleierne Kessel, jeder von sieben Fuß auf fuͤnf Fuß, zur

Concentrirung der Saͤure durch Abdampfen.

F. Pfeiler von Holz oder Baksteinen, um eine Bedekung zu

tragen; es ist dienlich; daß diese Werkstaͤtte wenigstens von einer Seite

offen sey, um der atmosphaͤrischen Luft freien Zugang zu verschaffen, und den

Ausgang der waͤsserigen und schweflichten Daͤmpfe zu erleichtern, die

sich bestaͤndig von den Kesseln erheben.

G. Behaͤlter von sechs Fuß auf vier, um die

concentrirte Saͤure der Kessel zu empfangen; er muß gut zugepfropft seyn, um

zu verhindern, daß die Saͤure sich nicht durch Einsaugung der Feuchtigkeit

aus der Luft schwaͤche.

H. Galeeren-Werkstaͤtte, um in Retorten die

Saͤure des Behaͤlters G. zu destilliren,

und sie auf den, fuͤr den Handel schiklichen Grad von Concentrirung zu

bringen. Diese Werkstaͤtte hat fuͤnfzig Fuß auf zwanzig.

I. Plaz eines von Pfeilern getragenen Schirmdaches, wie

bei Fig. F. Dieses Schirmdach, das sechs und

fuͤnfzig Fuß auf zwanzig hat, dient dazu, die Bouteille und Dame-Jeannen mit

Schwefelsaure zu fuͤllen u.s.w.

K. Magazin, um die Saͤure in Bouteillen zu den

Verkauf fertig zu ruͤsten. Dieses Zimmer hat sechs und sechszig Fuß auf

zwanzig.

L. Comptoir.

M. Magazin fuͤr Salpeter.

N. Anderes Magazin fuͤr den Schwefel.

O. Werkstaͤtte, um die Substanzen fuͤr die

Verbrennung zu pulvern, zu waͤgen, zu mischen u.s.w.

P. Plaz fuͤr Stall und Remise.

Q. Kleines Zimmer fuͤr die Aufseher, worin die

Reagenzien, die Instrumente zur Untersuchung des specifischen Gewichts und andere

Geraͤthschaften sind.

R. Haupteingang der Fabrik, mit einem bedekten

Bogengang.

S. S. Kohlenmagazin, von

runder Form, und in die Witte gestellt, um allen Arbeitern gelegen zu seyn.

T. Pumpe, um den Bleikammern Wasser zu verschaffen.

V. Andere Pumpe, fuͤr den Rest der Fabrik.

X. Großes Magazin fuͤr die leeren Bouteillen,

Wannen und andere Fabrikgeraͤthschaften.

Y. Y. Y. Y. Plaz der Herde, fuͤr die Kammern

von mittlerer Groͤße.

Z. Z. Z. Z. Cylindrische Gefaͤße von Kupfer,

um das Wasser in Dampf zu verwandeln.

Tafeln