| Titel: | Beschreibung des Hyalographen des Hrn. Clinchamp, eines Instrumentes zur Perspectiv-Zeichnung. |

| Fundstelle: | Band 12, Jahrgang 1823, Nr. XXXV., S. 157 |

| Download: | XML |

XXXV.

Beschreibung des Hyalographen des Hrn. Clinchamp, eines Instrumentes

zur Perspectiv-Zeichnung.

Aus dem Bulletin de la Société

d'Encouragement N. 227. S. 126.

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Clinchamp's Beschreibung des Hyalographen.

Hr. Clinchamp hat ein Instrument

zur Perspectiv-Zeichnung erfunden, wodurch er zugleich einen oder mehrere

Abdruͤke seiner Zeichnung erhaͤlt. Er hat der Zeichnung eine neue

Abhandlung beigefuͤgt, aus welcher wir hier einen Auszug liefern, (Vergl.

Bulletin 1822. S. 154), und zeither mehrere Verbesserungen an dem Instrumente selbst

angebracht, um dasselbe fester und tragbarer zu machen, die wichtiger sind, als die

vorgeschlagenen Erleichterungen zu den vielen Anwendungen, deren der Hyalograph

faͤhig ist.

Auf den Linealen, die das Ocular tragen, sind Abtheilungen angebracht, die man dem

Spiegelglase nach Belieben naͤhern, oder davon entfernen kann. Diese

Abtheilungen dienen, nach Umstaͤnden, zur Bestimmung des

Verhaͤltnisses zwischen der wirklichen Groͤße des Gegenstandes, den

man zeichnen will, und seiner scheinbaren auf dem Spiegelglase. Sie dienen auch zur

Bemessung der Entfernung eines Gegenstandes, dessen Hoͤhe man kennt, oder

umgekehrt, der Hoͤhe aus der Entfernung. Einige dieser Abtheilungen dienen

auch zur Bestimmung des Sehe-Winkels auf dem Felde des Spiegelglases nach der Entfernung des Oculares.

Hr. Clinchamp sezt die Graͤnze der Weite des

Sehewinkels, innerhalb welcher man eine correcte Zeichnung verfertigen kann, auf

90°, und hierin stimmt er mit den Schriftstellern, die uͤber

Perspectiv geschrieben haben, uͤberein, obschon dieß nichts mehr als ein

Irrthum ist. Es ist offenbar, daß die Weite dieses Winkels viel zu groß ist, und daß

ein Gemaͤhlde, das unter dieser Bedingung gemahlt werden wuͤrde, in

allen von seinem Mittelpuncte entfernten Theilen auffallende Unrichtigkeiten

darstellen muͤßte.

Im Perspektive betrachtet man ein Gemaͤhlde gleichsam im Quer-Durchschnitte

senkrecht auf die Achse des kegelfoͤrmigen Strahlenbuͤndels, der von

allen Puncten der in diesem Gemaͤhlde begriffenen Gegenstaͤnde

ausgeht, und sich in dem Auge des Beobachters vereint.

Je mehr der Durchschnitt der Strahlen dieses Sehekegels schief wird, desto mehr wird

das durch diesen Durchschnitt gebildete Bild, wo man dasselbe von einem anderen

Puncte, als von der Spize des Sehekegels aus, beschaut, verzerrt; denn nur in diesem

Puncte ist, die Schiefe des Durchschnittes mag was immer fuͤr eine seyn, die

Wirkung auf den Beobachter immer dieselbe.

Ein Gemaͤhlde ist aber nicht dazu auf der Welt, daß man es nur von einem

Puncte allein sehen darf; es muß, von jedem Puncte aus gesehen, wo der Beobachter

dasselbe mit Bequemlichkeit betrachten will, seine Wirkung hervorbringen.

Es ist allerdings wahr, daß in einem streng gehaltenen Perspective nur dasjenige sehr

richtig gezeichnet ist, was sich dem Mittelpuncte des Gemaͤhldes

naͤhert, und daß die Gegenstaͤnde desto mehr entstellt sind, je mehr

sie sich davon entfernen, weil der Durchschnitt der Lichtstrahlen mehr schief

ausfaͤllt; so lang aber eine Entstellung nicht merklich ist, faͤllt

sie dem Beobachter nicht auf. Man kann also das Sehefeld, so wie den Sehewinkel, bis

auf denjenigen Punct erweitern, wo die Verzerrung bemerkbar wird.

Man muß ferner nicht vergessen, daß jene Verzerrung, die von einem Durchschnitte zu

schiefer Lichtstrahlen entsteht, nicht an allen Gegenstaͤnden gleich bemerkbar ist. An

einem Wuͤrfel kann sie, z.B., Statt haben, ohne das Auge zu sehr zu

beleidigen; eine Kugel aber wuͤrde, auf denselben Punct hingestellt, auf eine

empoͤrende Weise verzerrt werden.

Nach diesen Bemerkungen kann man die Theorie des Herausnehmens (théorie des licences) rechtfertigen, welche darin

besteht, der Wahrheit des Perspectives, insofern das Auge des Beobachters es unter

irgend einem Gesichtspunkte fodert, untreu zu werden.

Man hat verschiedene Regeln uͤber das Verhaͤltniß des Sehewinkels, den

man bei einem Gemaͤhlde zu beobachten hat, gegeben. Die Einen rathen dem

Beobachter eine Entfernung, die dreimal die Breite des Gemaͤhldes

betraͤgt, was einen Winkel von 20 Graden geben wuͤrde. Andere

fuͤhren Gemaͤhlde auf, die unter einem Winkel von 45 Graden gezeichnet

sind, und keine bemerkbaren Verzerrungen enthalten. Am beßten ist es, sich hier an

Erfahrung zu halten. Wenn man mit Hrn. Clinchamp's

Instrument regelmaͤßige Koͤrper zeichnet, so wird man bald die

Graͤnzen des Sehewinkels kennen lernen, die man bei gewissen Formen der

Gegenstaͤnde nicht uͤberschreiten darf.

Es ist immer nuͤzlich, und selbst oͤfters nothwendig, die Schatten der

Koͤrper, die man treu darstellen will, nach der Natur zu zeichnen. Hr. Clinchamp meint, daß es moͤglich waͤre, die

Schatten auf dem Spiegelglase selbst darstellen zu koͤnnen, wodurch der

Vortheil entstuͤnde, zwei oder drei Copien von einer und derselben Zeichnung

erhalten zu koͤnnen: denn man kann von der auf dem Spiegelglase gemachten

Zeichnung mehrere Abdruͤke veranstalten.

Wir zweifeln auch wirklich nicht, daß etwas Gemahltes sich eben so gut auf Papier

abdruken laͤßt, als etwas Gezeichnetes, und die Schwierigkeit liegt nicht in

der Uebertragung der Zeichnung. Es laͤßt sich leicht begreifen, daß man das

Spiegelglas in eine fuͤr den Zeichner bequeme Lage bringen, und dasselbe mit

weissem Papier unterlegen kann, um die Wirkung der Farben gehoͤrig

beurtheilen zu koͤnnen, so wie daß man an einem Spiegelglase die Schatten

sehen kann, die man nachbilden will, wo aber die Schattirung umgekehrt geschehen

muß: die große Schwierigkeit besteht nur in der materiellen Ausfuͤhrung des Lezteren.

Man kann die Farben auf ein Glas, nicht wie auf Papier, auftragen und vertreiben; man

muß sie mit einem einzigen Pinsel-Striche auftragen, und darf nicht mehr

uͤber dieselben hinfahren: die erste Lage muß vollkommen troken geworden

seyn, ehe man eine zweite auf dieselbe auftragen kann: man muß, mit einem Worte,

hier, wie bei der Miniatur-Mahlerei verfahren, wenn man einige Praͤcision in

die Nachahmung bringen will.

Diese Betrachtungen erweken in uns die Ueberzeugung, daß man das Mahlen auf Glas

aufgeben wird. Wenn man mehrere Copien eines Gemaͤhldes noͤthig hat,

so wird es bequemer seyn, und eben so schnell hergehen, wenn man nur die Zeichnung,

die Umrisse, abdrukt, und das Gemaͤhlde selbst auf dem Papiere

ausfuͤhrt. Die Versuche, die Hr. Clinchamp der

Gesellschaft eingesendet hat, bestaͤtigen uns in der Meinung, daß man, ohne

bedeutenden Zeit-Aufwand, durch sein Verfahren keine befriedigenden Copien erhalten

kann.

Wenn man aber auch den Gebrauch des Instrumentes des Hrn. Clinchamp bloß auf die Linien-Zeichnung beschraͤnken muͤßte,

so bleibt dasselbe noch immer von großem Nuzen. Dieses Instrument gewaͤhrt

den wichtigen Vortheil, daß man mittelst desselben die Genauigkeit der Zeichnung der

Umrisse, die man gemacht hat, pruͤfen, und die leichtesten Abweichungen, die

durch Unsicherheit der Hand entstanden sind, verbessern kann. Bringt man ferner noch

an demselben den langen Arm (long bras) an, der an dem

Physionotrace des Hrn. Chretien zur beliebigen Entfernung der Spize des Sehekegels dient, so wird

man in einem groͤßeren Verhaͤltnisse ganz fehlerfreie Zeichnungen

erhalten, weil sie sich innerhalb eines Winkels von geringer Oeffnung finden.

Wir sind der Meinung, daß man den Gebrauch des Hyalographen auch denjenigen nicht

dringend genug empfehlen kann, die sehr feste Zeichner sind. Die meisten Leute

koͤnnen z.B. sich von einer Maschine keine deutliche Vorstellung machen,

außer wenn man ihnen dieselben im Perspective vorzeichnet. Mit dem Instrumente des

Hrn. Clinchamp kann man dieselben aͤußerst schnell, und

genauer zeichnen, als es irgend Jemanden entweder nach dem freien Auge oder durch

die Operationen, welche eine genaue Perspectiv-Zeichnung fodert, moͤglich

ist.

Auch die Landschaft-Mahler koͤnnen, bei der Zeichnung einer Landschaft, durch

Anwendung dieses Instrumentes sich viele Zeit ersparen; sie werden sich dadurch in

Kenntniß und Anwendung der Grundsaͤze der Perspective uͤben, und sich

gewoͤhnen, ihren Gemaͤhlden, wenn dieselben auch noch so klein sind,

eine scheinbar natuͤrliche Groͤße, oder selbst ein noch

groͤßeres Ansehen zu geben, wenn sie dasselbe noͤthig erachten

sollten.

Man erhaͤlt, wenn man sich das Instrument bei Hrn. Clinchamp, Lehrer der Zeichenkunst bei den See-Cadeten zu Toulon

unmittelbar bestellt, dasselbe fuͤr 100 Franken mit Grad-Linealen, und, ohne

diese, fuͤr 70 Franken. Die Farbentusche kosten 3 Franken.

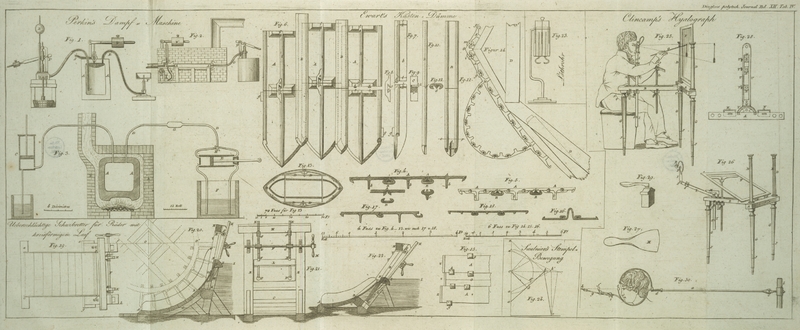

Erklaͤrung der Figuren.

Fig. 25.

Seiten-Aufriß des Hyalographen, wie er waͤhrend des Mahlens gestellt ist, mit

der Stellung des Mahlers.

Fig. 26.

Dasselbe Instrumente im Perspective: das Spiegelglas und das Ocular sind

herabgelassen.

Fig. 27. Die

Lehne fuͤr den Arm zur Erleichterung fuͤr die Hand des Zeichners.

Fig. 28. Das

Lineal mit horizontalem Falze im Aufrisse.

Fig. 29. Der

Glaͤtter, mit welchem man uͤber das Papier hinfaͤhrt, um

Abdruͤke zu erhalten.

Fig. 30. Der

Lange-Arm am Physionotrace

des Hrn. Chretien, an dem Hyalographe angebracht.

Der Hyalograph besteht aus einem Tische A, an welchem ein horizontales Lineal mit einem Falze

B in Form eines lateinischen T angebracht ist, welches Lineal mittelst eines Gewindes, C, beweglich ist. Zwei Pfeiler oder Saͤulen DD nehmen in Falzen EE ein feines Spiegelglas ohne Belegung auf, F, welches senkrecht steht, und den Tisch in zwei gleiche Theile theilt.

Dieses Spiegelglas und der Rahmen desselben kann in der Mitte, wo sich Gewinde und

Haken befinden, welche

ein Zusammenlegen gestatten, um es desto leichter in die Kiste des Instrumentes zu

bringen, abgeschnitten seyn. Die drei Fuͤße, GG, welche den Apparat tragen, sind jeder mit einem Stifte oder Zapfen,

I, versehen, wodurch man sie nach Umstaͤnden

verlaͤngern oder verkuͤrzen kann, um das Instrument auch auf unebenem

Boden vollkommen horizontal zu stellen. Drei Leiter, HH, lassen sich in dem Lineale B hin und

herschieben, und koͤnnen, mittelst Drukschrauben mit einem

tellerfoͤrmigen Kopfe, FF, fest gestellt

werden, wodurch auch die Gegenstaͤnde, welche diese Leiter zu tragen haben,

befestigt werden koͤnnen. Der Traͤger des Oculares, I, wird durch Gewinde S in

drei Theile getheilt, so daß man denselben neigen und aufrichten kann, um das Ocular

immer parallel mit dem Spiegelglase zu erhalten, und dasselbe zu entfernen, wenn man

den Abstand vergroͤßern will. Die Lehne, L, die

aus zwei Theilen besteht, dient der Hand des Zeichners als Stuͤze, dessen

Ellenbogen sich auf ein anderes Stuͤk, M,

auflehnt, wodurch die Fuͤhrung der Hand erleichtert wird. Das

Staͤbchen O haͤlt den Zeichenstift, der

die Oberflaͤche des Spiegelglases beruͤhrt, wenn das Ocular davon

entfernt ist. Dieses Ocular P ist aus Kupfer, und an dem

Ende des Traͤgers desselben, I, angebracht: es

vereinigt die Sehestrahlen. Ein undurchsichtiges Stuͤk, R, das sich in einem Kniee bewegen laͤßt, ist vor

dem Auge, mit welchem der Zeichner nicht sieht, angebracht, damit derselbe sich

nicht bemuͤhen darf, dieses Auge immer zugeschlossen zu halten. Das

horizontale Lineal B ist mit zwei graduirten

Maßstaͤben, UU, Fig. 28. versehen deren

einer zur Bemessung der genauen Entfernung des Oculares von dem Spiegelglase, der

andere zur Bestimmung des Sehewinkels dient, unter welchem man den Gegenstand sieht.

Ein Winkelmesser, V, dient zur Bestimmung derjenigen

Winkel, die auf dem Lineale nicht mehr verzeichnet werden konnten, so wie der wahren

Lage der natuͤrlichen Linien gegen die Flaͤche des Spiegelglases.

Dieses Stuͤk, welches sich mittelst eines Gewindes aufrichten laͤßt,

wird auch ein Richtscheit, um das Instrument vollkommen horizontal zu stellen.

Der lange Arm des Physionotrace des Hrn. Chrétien,

Fig. 30.

besteht aus einem Stabe a, der an einem festen Puncte,

b, angebracht ist, und dem man, mittelst einer Nuß, (genou de Cardan) c, jede

beliebige Neigung geben kann. Dieser Stab laͤßt sich mittelst einer

Spiralfeder d, nach Belieben verlaͤngern, und hat

ein Ocular e, das vor dem Auge des Zeichners steht. Ein

anderes Ocular, f, ist an der Reißfeder g befestigt. In dem Verhaͤltnisse als die Spize

des Zeichenstiftes h stumpf wird, laͤßt man die

Stellschraube i wirken, die sie an der

Oberflaͤche des Spiegelglases andruͤkt. Dieses Instrument, verbunden

mit dem Hyalographen, erlaubt selbst innerhalb eines sehr kleinen Sehewinkels ohne

alle Verzerrung zu zeichnen, indem das Auge sehr nahe an dem Spiegelglase ist.

Gebrauch des Instrumentes.

Der Zeichner sezt sich in der, Fig. 25. angegebenen,

Stellung, und, nachdem er den Sehewinkel gewaͤhlt hat, unter welchem er die

Gegenstaͤnde sehen will, bringt er sein Auge an das Ocular an, und darf nun

nur auf der Oberflaͤche des Spiegelglases mit der Spize der Zeichenfeder dem

Umrisse der Gegenstaͤnde nachfahren, die auf diese Weise auf dem Glase mit

aller Treue dargestellt seyn werden. Die Zeichnung wird desto groͤßer oder

kleiner ausfallen, je mehr oder minder das Auge von dem Spiegelglase entfernt

war.

Das Spiegelglas, dessen man sich bedient, muß so duͤnn wie moͤglich

seyn, ohne alle Blasen, und so eben als moͤglich. An der Seite des Oculares

uͤberzieht man dasselbe mit einer sehr duͤnnen Lage Gummiwasser. Wenn

das Spiegelglas in dieser Hinsicht gehoͤrig zugerichtet ist, so muß der

Zeichenstift leicht auf demselben angreifen, ohne daß das Glas darob etwas an seiner

Durchsichtigkeit verloren hat.

Der Zeichenstift, dessen man sich bedient, ist weiße Kreide, und zuweilen, wo man

sehr feine Striche machen muß, zugespizter weißer Pfeifenthon.

Es ist nicht noͤthig, das Spiegelglas bei jeder Zeichnung neu zuzubereiten,

man darf nur die weißen Striche mit etwas Leinwand wegwischen. Nur dann, wenn das

ganze Glas mit weißen Strichen uͤberdekt ist, muß eine neue Lage Gummiwasser

aufgetragen, und das Glas mit Seifenwasser oder Weingeist gewaschen werden.

Um Abdruͤke von der auf das Glas gemachten Zeichnung zu erhalten, kehrt matt

dasselbe auf seine nicht gummirte Seite und bringt es in eine schiefe Lage, wie in

Fig. 26.,

d.h., den unteren Theil des Rahmens auf die Haken NN gestuͤzt, die in dieser Absicht auf dem Tische des Instrumentes

und dem oberen Theile der Lehne der Hand L angebracht

sind. Hierauf reibt man die hyalographische Tusche in einem kleinen

Marmornaͤpfchen, und zwar etwas dik, ab. Dann faͤhrt man mit der Spize

eines Pinsels, dessen Aussenhaare man weggeschnitten hat, um nur einen sehr feinen

Haarbuͤschel innwendig uͤbrig zu lassen, allen Kreidezuͤgen

nach, die sich auf der entgegengesezten Seite des Glases befinden. Nachdem diese

Zeichnung getroknet ist, bereitet man ein Blatt etwas befeuchtetes Papier

uͤber dieselbe, und legt ein anderes Blatt trokenes Papier darauf, welches

man mittelst eines Stuͤkes harten und glatten Holzes, wie Fig. 29, genau auf

demselben anliegen macht. Hierauf zieht man das Blatt Papier ab, welches eine genaue

Copie der in hyalographischer Tusche gezeichneten Perspektive gibt.

Tafeln