| Titel: | Alexander Clark's, Esqu. zu Dron, in the Parish of Lenchars, County of Tife, Rorth-Britain, Verbesserung an Kesseln und Verdichtern der Dampf-Maschinen, worauf er am 21. März 1822 sich ein Patent geben ließ. |

| Fundstelle: | Band 12, Jahrgang 1823, Nr. XLVIII., S. 300 |

| Download: | XML |

XLVIII.

Alexander Clark's, Esqu. zu Dron, in the Parish

of Lenchars, County of Tife, Rorth-Britain, Verbesserung an Kesseln und Verdichtern der

Dampf-Maschinen, worauf er am 21. März 1822

sich ein Patent geben ließ.

Aus dem London Journal of Arts. Nro. 32. S.

57.

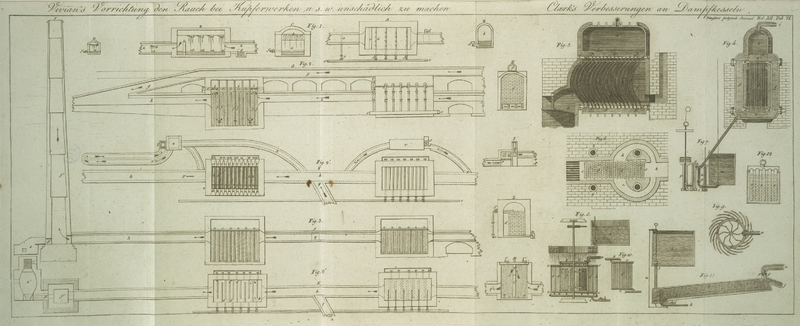

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Clark's Verbesserung an Kesseln und Verdichtern der

Dampfmaschinen.

Diese Verbesserungen beziehen sich vorzuͤglich auf

Dampfmaschinen mit hohem Druke. Die Kessel bestehen aus einer Menge aufrecht

stehender gekruͤmmter Roͤhren, wodurch dem Feuer eine große

Oberflaͤche dargebothen wird. Die Enden der Roͤhren oͤffnen

sich in mit Wasser gefuͤllte Kammern, wodurch die Roͤhren

gefuͤllt und immer voll erhalten werden.

Fig. 4 Tab. VI.

ist ein Querdurchschnitt des Kessels und Ofens nach der punctirten Linie zz, im horizontalen Durchschnitte. Fig. 5. ist ein

Laͤngendurchschnitt desselben, welcher die Form und Stellung der

Roͤhren zeigt, und Fig. 6. ist der Grundriß

oder horizontale Durchschnitt, in welchem die Form und der Bau der Zuͤge

dargestellt ist. Dieselben Buchstaben zeigen dieselben Gegenstaͤnde in allen

3 Figuren an. a, ist der Feuerherd; b, die Aschengrube; c, c,

der Ofen, welcher die Roͤhren enthaͤlt. Dieser Raum ist oben und unten

und an den Seiten mit Feuerziegeln eingeschlossen. d, d, d,

d, sind Gußeisen-Platten, mit Oeffnungen zum Durchgange fuͤr die

Roͤhren, in welchen die Enden derselben befestigt sind. e, e, sind die oberen und unteren Theile des Kessels,

welcher destillirtes Wasser enthaͤlt, welches durch die senkrechten

Saͤulen, f, f, f, f, zufließt. Diese

Saͤulen stuͤzen den oberen Theil des Kessels, und verbinden ihn mit

dem unteren: beide sind mittelst vorspringender Raͤnder und Bolzen vereinigt,

und bilden ein Ganzes. g, g, sind die

gekruͤmmten, mit Wasser zur Erzeugung des Dampfes gefuͤllten,

Roͤhren auf der aͤußeren Oberflaͤche, auf welche das Feuer

wirkt. Diese

Roͤhren sollen aus ungefaͤhr 1/10 Zoll dikem Kupferblech verfertigt,

an den Kanten mit Messing oder Zinn geloͤthet, und ungefaͤhr 1 Zoll

weit seyn. Die krumme Form wurde den Roͤhren deßwegen gegeben, damit das

Metall sich bei verschiedenen Temperaturen, ohne zu springen, ausdehnen und zusammen

ziehen kann. Zwischen dem Bogen der Feuerziegel oben und der oberen Platte, e, ist ein Raum, damit die Hize die Platte nicht

verderben kann. h, ist der Kobel des Kessels, und i, die Roͤhre, welche den Dampf nach der Maschine

leitet. k, k, sind die Zuͤge, durch welche der

Rauch in den Schornstein gelangt, und l eine

Roͤhre, durch die der Kessel mit Wasser versehen wird. Die unteren Theile des

Kessels, die Platten e, e, und der Kobel sind durch

hervorstehende Raͤnder oder Rippen verstaͤrkt, wie Fig. 4. und 5. zeigen.

Fig. 7. ist

eine Vorrichtung, um Wasser in den Kessel zu treiben, und die Sicherheits-Klappe in

den Daͤmpfer zu stellen. In dieser Figur ist m

eine Wasser-Cisterne mit einer Klappe am Boden, welche mittelst eines Seiles oder

einer Kette, welche uͤber eine Rolle zu einem Schwimmer in den Kessel

laͤuft, geoͤffnet oder geschlossen werden kann. n, ist eine Drukpumpe, die von der Maschine getrieben wird, und durch die

Roͤhre l Wasser in die Maschine treibt. o, ist ein Gefaͤß, welches mittelst eines Armes

mit der Roͤhre l verbunden ist, und kaltes Wasser

enthaͤlt. Der untere Theil desselben steht mit einem Cylinder p in Verbindung, in welchem ein Staͤmpel

eingesezt ist, der mit mehreren Gewichten beschwert wird, deren Schwere dem Druke

gleich ist, mit welchem die Maschine in Thaͤtigkeit gebracht werden soll.

Nachdem die Roͤhren und Kammern des Kessels bis zur Linie jj, in dem Kobel mit destillirtem Wasser

gefuͤllt sind, wird das Feuer in dem Ofen angeschuͤrt, und die Hize

desselben wird, indem sie durch die Zuͤge zieht, auf die aͤußere

Oberflaͤche der Roͤhren g, g, wirken, in

denselben Dampf erzeugen, und diesen durch die Roͤhren in den Kobel

hinaufsteigen lassen, aus welchem er durch die Roͤhre i zur Maschine gelangt. Eine bedeutende Menge Wassers, welche in den

Roͤhren mit dem Dampfe aufsteigt, wird durch die Saͤulen f, f, in den unteren Theil des Kessels

zuruͤkkehren, und wieder in die Roͤhren bei ihren unteren Enden eintreten, wodurch ein

bestaͤndiger Kreislauf des Wassers durch den Kessel erhalten wird.

Wenn jemahls der Druk des Dampfes groͤßer werden sollte, als die Kraft, unter

welcher die Maschine zu arbeiten bestimmt ist, so wird das Wasser durch die

Roͤhre 1, zuruͤk gedruͤkt, wo dann die kleine Klappe x an dem unteren Theile der Roͤhre die

Ruͤkkehr desselben in die Pumpe n, oder in die

Cisterne m, hindern, und es in das Gefaͤß o, oder in den Cylinder p,

leiten wird, wo die Kraft desselben den belasteten Cylinder hebt, wodurch ein mit

der Kette q verbundener Daͤmpfer in dem Zuge des

Kessels niedergelassen, und folglich die Kraft des Feuers vermindert wird. Sollte

die Kraft des Dampfes fortfahren, den Staͤmpel in dem Cylinder p zu heben, nachdem der Zug durch den Daͤmpfer

geschlossen wurde, so kann eine Sicherheits-Klappe durch ein an der Kette q, befestigtes Gewicht geoͤffnet werden, welches

auf einen Hebel wirken und die Klappe heben wird. Dieß kann indessen auch durch

andere Mittel bewerkstelligt werden.

Die Verbesserungen, die hier an den Verdichtern vorgeschlagen werden, sind von

zweierlei Art, und schiken sich sowohl fuͤr Verhaͤltnisse, unter

welchen das Wasser wenig ist, als wo es haͤufig ist. Wo das Wasser wenig ist,

schlaͤgt Hr. Clark vor, den Verdichter so, wie hier in Fig. 8., zu bauen, wo

dieser Apparat im verticalen Durchschnitte dargestellt ist. Fig. 9. ist ein

horizontaler Durchschnitt des oberen Theiles desselben, a, ist die Ausleitungs-Roͤhre, welche den Dampf von der Maschine

ausleitet, nachdem er seinen Dienst gethan hat. bb

ist eine kreisfoͤrmige oder Hauptroͤhre, um den Dampf in die

gekruͤmmten Roͤhren c, c, c zu leiten. Aus

diesen einzelnen Armroͤhren steigt eine Menge kleiner senkrechter

Roͤhren dd zu einer unteren Reihe von

Armroͤhren, ee, hinab, die man

Sammlungs-Roͤhren nennt.

Einer dieser Arme, mit seiner oberen und unteren gekruͤmmten Roͤhre,

und feiner Reihe von senkrechten Roͤhren ist, abgenommen, in Fig. 10. dargestellt,

damit man den Bau des Ganzen besser einsieht. Es gibt eine Menge solcher Arme mit

ihren Reihen von Roͤhren, die hier aus der Hauptroͤhre b, auslaufen, wie man vorzuͤglich in Fig. 9, im

Vogelperspektive, wahrnehmen kann.

Der Dampf geht aus der Ausleitungs-Roͤhre der Maschine in die

kreisfoͤrmige Hauptroͤhre b, und von da

durch kleine Haͤlse in die verschiedenen krummen Roͤhren c, c, c; von da steigt er durch die senkrechten

Roͤhren, d, d, nieder zu den unteren

gekruͤmmten Roͤhren, e, e.

In dem Mittelpunkte dieser Reihen von Roͤhren ist ein Faͤcherrad, f, horizontal angebracht, welches mittelst einer Rolle

an seiner Spindel und einem Bande, das mit der Achse des Flugrades der Maschine in

Verbindung steht, bewegt wird. Ueber den Roͤhren ist ein

kreisfoͤrmiges Gefaͤß mit kaltem Wasser g,

g, welches aus einer Cisterne h, kommt. Das

kalte Wasser aus diesem Gefaͤße g, welches durch

kleine Loͤcher niedersteigt, faͤllt auf die Roͤhren unten,

welche einzeln mit Tuch oder irgend einer Wasser verschlingenden Substanz

uͤberzogen sind, damit sie das kalte Wasser laͤnger an ihrer

Oberflaͤche behalten. Diese Roͤhren sollen aus duͤnnem Kupfer,

und nicht staͤrker seyn als noͤthig ist, um den Druk der

Atmosphaͤre zu ertragen.

Wenn der Dampf alle Roͤhren gefuͤllt hat, dringt seine Hize durch das

Metall bis in das nasse Tuch, und macht dieses ausduͤnsten, wodurch folglich

die Temperatur des Dampfes innerhalb der Roͤhren vermindert wird, und auf der

Stelle Verdichtung entsteht. Diese Wirkung wird noch mehr durch den Wind

befoͤrdert, den die Umdrehung des Faͤcher-Rades erzeugt, und welches

die bereits frei gewordene Hize verjagt, und dadurch die Ausduͤnstung sehr

vermehrt.

Das auf diese Weise durch Verdichtung des Dampfes in den Roͤhren erzeugte

Wasser fließt durch die sammelnden Arme nach der Roͤhre i, und von da zu der Luftpumpe der Maschine, welche sie

in die Cisterne m, Fig. 7. treibt, um den

Kessel ununterbrochen mit Wasser zu versehen. So kann dasselbe Wasser immer wieder

zur neuen Dampfbildung gebraucht werden, und eben so das zur Verdichtung bestimmte,

indem man es aus dem unteren Sammlungs-Gefaͤße in die Cisterne h hinaufpumpt, und die einzige Menge neuen Wassers, die

man zur Fortsezung der Arbeit der Maschine braucht, wird gerade so viel betragen,

als die Menge

desjenigen, das durch Ausduͤnstung von der aͤußeren Oberflaͤche

der Roͤhre verfliegt.

Es ist nothwendig, daß dieser Apparat in freier Luft offen hingestellt wird, damit

das verduͤnstende Wasser leicht in die Atmosphaͤre entweichen kann;

und es ist noͤthig, daß eine Abzugs-Klappe, wie k, in der unteren Roͤhre i angebracht wird,

um den Dampf ausfahren zu lassen, wenn der Apparat, ehe man die Maschine in

Thaͤtigkeit sezt, durchgeblasen wird.

Wenn die Maschine sich unter Umstaͤnden befindet, die ihr reichlichen Zufluß

an Wasser erlauben, soll der Verdichter auf die in Fig. 11. dargestellte

Weise gebaut werden, wo a die

Haupt-Ausleitungs-Roͤhre ist, durch welche der Dampf von der Maschine

abzieht; b, b, sind zwei Vertheilungs-Roͤhren,

welche von der Hauptroͤhre ausgehen; Fig. 12. stellt diesen

Theil vergroͤßert dar, und von seinem Ende aus gesehen: dieselben Buchstaben

bezeichnen dieselben Gegenstaͤnde in beiden Figuren. Neun kleinere

Vertheilungs-Roͤhren, c, c, c, entspringen aus

den zwei groͤßeren Roͤhren, b, b; aus

diesen fließt der Dampf in ein und achtzig Verdichtungs-Roͤhren, d, d, d, die der Laͤnge nach in dem Durchschnitte

des Gehaͤuses Fig. 11. dargestellt

sind, und die in die Armroͤhren e, von da in die

Sammlungs-Roͤhren, f, f, an dem unteren Theile

der Reihe leiten, welche auf eine aͤhnliche Weise, wie die oben beschriebenen

Vertheilungs-Roͤhren, eingerichtet sind.

Nachdem der Dampf von der Ausleitung alle Arme und Verdichtungs-Roͤhren

angefuͤllt hat, fließt kaltes Wasser aus der Cisterne h durch die Klappe i in das Gehaͤuse,

welches die Roͤhren enthaͤlt, und nachdem er dieses durchzog, wird er

an dem entgegengesezten Ende durch die Auslaß-Roͤhre j ausgelassen. Die Wirkung dieser Vorrichtung ist, daß die Hize der

Roͤhren von dem kalten Wasser aufgenommen wird, und der Dampf in denselben

sich folglich verdichtet. Das Wasser desselben sammelt sich in der Roͤhre k, geht in die Luftpumpe der Maschine, und wird von da

in die Cisterne des destillirten Wassers getrieben, welche den Kessel der Maschine

mit Wasser versieht.

An der Roͤhre k ist eine Klappe l, die sich auswaͤrts oͤffnet, um den Dampf

entweichen zu lassen, wenn der Apparat durchgeblasen wird, ehe man die Maschine in

Thaͤtigkeit sezt. Die Klappe i, und die Klappe

m, sind mittelst einer Stange, n, und zweier Hebel mit einander verbunden, mittelst

welcher sie abwechselnd wirken, und den Zufluß des Wassers aus der Cisterne sperren,

waͤhrend dieses zugleich aus dem Gehaͤuse ausfließt.

Der Patent-Traͤger bemerkt, daß, obschon die Zeichnungen und Beschreibungen

bestimmte Formen, Dimensionen und Materialien zum Baue des Kessels und der

Verdichter darstellen, er sich doch nicht auf dieselben allein beschraͤnken

will. Der Kessel kann, wenn ein außerordentlich hoher Druk des Dampfes

noͤthig ist, in allen Theilen, die hier als aus Gußeisen bestehend

dargestellt sind, diker gemacht werden, die Bolzen koͤnnen zahlreicher und

staͤrker, und die Ofenroͤhren duͤnner seyn; sie sollen nicht

soviel Metalldike haben, daß die Hize nicht durch dieselben zu dem Wasser gelangen

und unregelmaͤßige Ausdehnung und Zusammenziehung der inneren und

aͤußeren Oberflaͤchen, folglich groͤßere Abnuͤzung und

Wahrscheinlichkeit eines Bruches, erzeugen kann.

Die Roͤhren in dem Kessel koͤnnen in der oberen und unteren Platte

durch vertiefte Loͤcher und in denselben eingeschnittene

Schraubengaͤnge befestigt werden: man bringt dann runde Staͤbe und

eine Doke in die Muͤndung der Roͤhren, wodurch das Metall in die

Schraubengaͤnge getrieben wird, und bis Roͤhren gehoͤrig in den

Platten befestigt werden. Wenn eine oder die andere dieser Roͤhren

ausgebessert und herausgenommen werden muß, schraubt man die Bolzen ab, und nimmt

die obere Platte weg. Jede so eingerichtete Roͤhre des Kessels wird als

Sicherheits-Klappe wirken; denn die staͤrkste Roͤhre muß ehe springen

als der Kessel, und die Bereitung derselben beschraͤnkt sich bloß auf das

Innere des Ofens.

„Die Vortheile dieser Bauart des Kessels sind: 1tens, die

Faͤhigkeit, mit hohem Druke zu arbeiten, ohne alle Gefahr einer Berstung;

2tens, nimmt der Kessel, im Vergleiche mit der dadurch gewonnenen Kraft, wenig

Raum ein, und vermindert beinahe in demselben Verhaͤltnisse die

Groͤße der Maschine; 3tens, sezt er der Einwirkung des Feuers eine

groͤßere Oberflaͤche aus, und da das Metall an den Roͤhren duͤnn

ist, werden diese die Hize sehr schnell aufnehmen, vielleicht drei oder vier

Mahl schneller als ein gewoͤhnlicher Kessel von gleichem, dem Feuer

ausgesezten Umfange; 4tens, biethet er der aͤußeren Luft wenig

Oberflaͤche dar, und da der, der aͤußeren Luft ausgesezte Theil

sehr dik ist, so kann wenig Hize durch denselben; 5tens, da er mit destillirtem

Wasser gespeiset wird, so wird es selten oder nie noͤthig seyn, ihn zu

reinigen, und es werden sich weder Steinnoch Salz- oder andere Rinden in

demselben bilden, die die Hize nicht zu dem Wasser durchdringen lassen, den

Kessel stellenweise roch brennen, und dadurch durchloͤchern und

unbrauchbar machen.“

Die Vortheile der hier vorgeschlagenen Einrichtung der Verdichter sind: 1tens, ihre

Anwendbarkeit auf jede gewoͤhnliche Maschine; die Leichtigkeit, den Kessel

immer wieder neu mit Wasser zu fuͤllen; 3tens, die Leichtigkeit, die Maschine

auch dort in staͤtem Gange zu halten, wo nur wenig Wasser vorhanden ist;

4tens, daß hier eine kleinere Luftpumpe noͤthig ist, als bei den

gewoͤhnlichen Dampfmaschinen; 5tens, die Anwendbarkeit der Verdichter der

zweiten Art auf Dampfbothe. Die Vortheile des Kessels und der Verdichter, wenn beide

zugleich angewendet werden, sollen 1tens, in einer Ersparung von neun Zehntel des

bisher bei Maschinen mit niedrigem Druke gewoͤhnlich noͤthigen

Feuermateriales; 2tens, in der Gedraͤngtheit dieses Apparates, die ihn

fuͤr Dampfbothe besonders tauglich macht, bestehen.

Die Anspruͤche des Patent-Traͤgers sind: 1tens, das Auftreiben des

Dampfes in kleinen gekruͤmmten Roͤhren; 2tens, Verfertigung der Theile

des Kessels, welche dem Feuer ausgesezt sind, aus duͤnnem Metalle; 3tens,

Verfertigung der Theile des Kessels, welche dem Feuer nicht ausgesezt sind, aus sehr

diken und starken Stuͤken, verhaͤltnißmaͤßig viel

staͤrker, als alle uͤbrigen Theile, und Verwahrung derselben vor der

Einwirkung des Feuers, damit sie nicht durch Ausdehnung und Zusammenziehung leiden;

4tens, Verbindung des Kessels mit einem oder dem anderen der oben beschriebenen

Verdichter, wodurch er mit destillirtem Wasser, das nur wenig Nachfuͤllung

braucht, bearbeitet werden kann; 5tens, Verdichtung des Dampfes der Maschine durch den

zuerst beschriebenen verduͤnstenden Verdichter oder durch den anderen zulezt

beschriebenen!!Diese, beinahe einem organische Koͤrper gleichende, Dampfmaschine ist

so zusammengesezt, daß sie wohl schwerlich irgendwo ausgefuͤhrt und

benuͤzt werden kann. Es ist doch sonderbar, daß der menschliche Geist

lieber das Einfachste complicirt, als das Complicirte vereinfacht: beinahe

in allen Theiten des menschlichen Koͤnnens und Wissens. A. d.

Ueb.

Tafeln